2021.07.13

レッテルの向こうの「人生」を撮る――椎木透子氏インタビュー

2011年3月、東日本大震災と津波、そして東京電力福島第一原子力発電所の事故(以下福島第一原発事故)のニュースは、世界中を駆け巡った。しかし、とりわけ原発事故後の福島については、インターネット上をはじめとする大小さまざまなメディアで情報が錯綜し、日本国内にいてさえも、正しい情報を見分けるのは難しかった。フィクションやアート作品の中には、福島の実態を誤解させるような、おどろおどろしい描写を含んでいるものもあった。

そんな中、映画「スレッショルド:福島のつぶやき」が公開された。2013年から2014年にかけて撮影された本作では、激しいスローガンや政治的主張はなく、美しく優しい音楽と共に、福島の暮らしが淡々とつづられる。

監督・脚本を手掛け、自らカメラを回したのは、アメリカのミシガン州在住の椎木透子さんである。その後、椎木さんは、「つなぐひと」「この空を越えて」「この山道をゆく」と、東日本大震災と津波、福島第一原発事故後を生きる福島の人々に取材した作品を発表している。

椎木氏は遠く海外に住みながら、福島の状況をどのように知ったのか。作品に込められた思いと共に伺った。

どうして、同じ日本人なのに

――椎木さんは2011年3月も、アメリカにいらっしゃったのですね。震災と津波、原発事故についての情報を、どのように受け止められましたか。

Facebookで津波の映像を見ました。それがあまりにも衝撃的で、最初は何が起きているのか、理解が追いつきませんでした。そのうち、震災や津波の映像、犠牲者の数と原発事故、次々に信じられないような話がどっと押し寄せて、全部がごちゃごちゃになって、中には「原発事故によって町がいくつも破壊されて、大変な数の犠牲者も出ている」と思っている人もいました。

インターネットで日本の方の発信する情報を検索すると、「福島に住んでいる」という方のブログを見つけました。内容は、「髪や爪が抜け落ちる」「鼻血が止まらない」「まわりがどんどん病気になって倒れていく」というものでした。今福島に住んでいる百万人以上の方々の髪が抜け落ちて爪が剥がれ落ちて、皆ばたばたと病気になって倒れていって……、そんなとてつもない緊急事態なのに、国際機関も国も何もせずにただそれを静観しているというのは、常識的にもちょっと想像しにくいものでした。

これは鵜呑みにせず、慎重に調べた方がいいなと思いました。またそのブログを、「これこそが福島の真実だ」とネットで拡散している人がいました。この非常時に、ちょっと立ち止まって真偽を確かめる手間さえ惜しんで、伝聞の情報を拡散する人がいる。そのことに、とても腹が立ちました。

――福島についての風評が課題になっていることはご存知でしたか。

2013~2014年当時、アメリカでは、福島について「放射能で苦しんでいる」とか「子どもが産めなくなっている」とか「奇形の子が産まれている」とか、偏見に満ちたデマがたくさんありました。でも、それは海外だからだと私は思っていました。日本に住んでいれば、誰でも福島の子が普通に外で遊んでいることを知っているだろうし、「放射線の健康影響を心配しなければならないようなことにはなっていない」ということも皆当然知っているだろう、と思いこんでいたんです。Twitterをほとんど使っていなかったから、そんな風に楽観的になれていたのかもしれません。

それがそうでもないと知ったのは、「スレッショルド:福島のつぶやき」を公開した後、2015年頃のことでした。何人かの方に言われて、Twitterで福島についての日本人の投稿を見たんです。目を覆いたくなるような、福島や福島に住む人を中傷する投稿が飛び交っていました。少なくとも、私自身が見た福島の実情とはかけ離れている。「どうして?」と強いショックを受けました。「どうして同じ日本人なのに、同じ日本のことを、そこに住む人たちのことを、こんな風に言えるの?」と。

投稿を見ていくうちに、どんどん悲しくなって、腹が立って、黙っていられなくなってきて、たしか「福島の梅干しなんか食べられるか」という類の投稿に、思わず反論したんです。「は?食べられるけど?当たり前でしょ。あなたなに言ってるの?」と思って。そのときの私のレスポンスが拡散されて、それがきっかけになって、福島の人たちとTwitterでも交流するようになりました。Twitterを始めてから、「風評被害」という言葉も知りました。

福島の子どもたちは外で元気に遊んでいた

――はじめて福島を訪れた経緯を伺えますか。

2012年に、フランス在住の現代美術家だという方から、連絡をもらいました。「福島の子どもたちは、放射能汚染があって外で遊べないから、室内でできることで心のケアをしてあげたい」ということで、ようは福島にアートセラピーをしにいかないかという誘いでした。今思えば、かなり偏った情報をもとにした企画だったと思います。それだけじゃなく、私自身の東日本大震災との向き合い方とも相容れませんでした。

それまでに、何度か震災後の東北支援活動をしていたのですが、「福島支援」と掲げたことはありませんでした。東日本大震災と津波は、東北から関東までの広い地域を襲いました。他の地域の人々もみんなそれぞれ大変な思いをしているのに、「福島」とひとつの地域だけを特別に支援するという行為に抵抗がありました。

そう伝えると、その現代美術家は、「福島と言えばだれでもわかるけど、東北って言ってもわかる人なんかいないよ」と言い返してきました。さらに反論すると、「どうしてそこまで福島を支援することに抵抗するのか」と言われました。言われてみると、確かに、私は福島について、なにかを言えるほどの情報を持っていないことに気づきました。そこで、そうか、と。「この誘いに応じて、アートセラピーの活動に加われば、福島に行けるじゃないか」と思いついたんです。

その企画の趣旨には賛同できなくても、福島には行きたかった。真偽不明のネット情報ではなく、福島に今実際に暮らしている人の話を聞きたいと思いました。そこで、その美術家の誘いに応じることにしました。

――実際に南相馬市(福島県)を訪れて、どのように感じられましたか。

「福島の子どもは放射能が怖いので外で遊べない」「福島のものは放射能汚染されているから、まわりのものに迂闊に触らないように」など、仰々しい注意をさんざん受けながら、南相馬に着きました。すると、南相馬市の子どもたちが、歓声をあげながら元気いっぱいに外を走り回っている光景が目に飛び込んできました。「ああやっぱりな」と思ったのを覚えています。もちろん、事前に聞かされていた話とはずいぶん違う。全然違う、真逆の風景でした。それでも私は「やっぱりそうだったか」と思ったんです。

「かわいそうな福島の子のために」と企画されたアートセラピーのイベントには、案の定、人が来ませんでした。がらんとした場内を眺めながら、「求められているのはこんなことじゃない」と痛感しました。

それだけじゃない。福島の実際の状況とはかけ離れた情報をもとにして、勝手に内輪で盛り上がって、「可哀想な子どもたちにアートセラピーをしてあげよう」だなんて、私はなんという失礼なことをしてしまったんだろう、とものすごく後悔しました。

「福島の人」とひとくくりにはできない

――イベントが終わった後、福島の南相馬市以外の場所も訪ねられましたか。

展示会が終わった後、いろいろなことを考えながら、あてもなく海岸沿いを北へ向かいました。途中、原町(南相馬市)のあるご夫婦が、瓦礫の中に何か探していました。津波で、鹿島(南相馬市)に住んでいた奥様の家族が流されてしまったんだそうです。「何をしているんだろう?」と思って、うかがいました。すると、家の壁のひとかけらでもいい、壊された家具の一部でもいい、なんでもいいから、家族の思い出を手繰れる何かを、ずっと探しているんだ、と。それで、どこまでも続く瓦礫の中を、お二人でずっと。

私はその姿を見ていて、「これは、ほんとうにとんでもなく大きな災害だったんだ」と心の底から感じました。そして、たくさんの人々が、それぞれあまりにも大きなものを、たくさん失ったんだ、と。その喪失は埋められないかもしれない。でもそれぞれがなんとか埋めようともがいている。埋めるための道は、皆違う。同じわけがないんです。それをひとくくりにして「被災者」というレッテルを貼って、そんなことはできるはずがない。

「福島に住んでいる人は放射能のことで苦しんでいる」とひとくくりにして語られているのを、アメリカではよく耳にしました。でも、もちろん放射線について不安に思っている人もいるだろうけれど、気にしていない人だっているだろうなと思いました。

――その後、「スレッショルド:福島のつぶやき」を撮影することになった経緯を伺えますか。

帰国してから、南相馬市の教育委員会の方に、福島の子どもたちが今、なにをどんな風に感じているのかを知りたい、とメールを出しました。すると、教育委員会の方が各学校にはからってくださって、南相馬の小学校3年生から中学校3年生までの子どもたちにアンケートをすることができました。そして2013年の秋、段ボール箱いっぱいの回答が届きました。「福島は桃がおいしいです」とか、「野馬追は絶対にファンになるので来てみてほしい」とか、明るい話がとても多かったです。

南相馬市原町第一中学校(原一中)の生徒たちが、アンケートに音楽について書いていました。それがきっかけで、原一中の吹奏楽の指導をしていらした阿部和代先生とのご縁ができました。「今の生徒たちが受験で部活を引退してしまう前に」ということで、急遽また福島に行くことになりました。

原一中で、ある生徒と出会いました。震災直後にいったん県外に家族で避難したんだそうです。でも、きょうだいのひとりが、避難先の学校でうまくなじめず、ふさぎ込んでしまって、食事もとれなくなって、引きこもるようになってしまって。お母さんが心配して、学校で何かあったのかと聞いたら、「福島に帰りたい」と言ったんだそうです。

「ここにいたら、普通の生活ができない。私自身の何よりも先に、『放射能があるから避難してきた子』『福島から来た子』という目で見られてしまう。福島にいれば、放射能のことで私が特別な目で見られることはない」と。それで、家族で話し合って、福島に帰ることにしたんだそうです。他の子どもたちからも同じような話を聞きました。

「国や東電の発表するデータが信用できない」というところから、「だったら自分でなんでも測って、とことん調べて、自分の住む場所や食べるものを自分自身で決めよう」と原発事故後の生活を模索する方にたくさん出会いました。一方で、「福島に住むことが安全なのかどうかわからない」と、苦しい思いをなさっている方もいらっしゃいました。

お子さんだけ他県の親類の家に避難させたという方が、「子どもが楽しく暮らしていると連絡を受ければ、よかったなあと思うんです。でも、どうして、なによりも大切なこの子が成長する日々の中に、私はいないんだろう。そばにいて見ていてあげられないんだろう」と涙をこぼしながら話すのを見て、それはもう、純粋に、本当につらいことだろうと思いました。

とてもじゃないけど「福島の人はこうです」とひとくくりになんてできない。一人ひとり、それぞれがそれぞれのやり方で震災と原発事故後の人生を歩んでいました。それを伝えたいと思いました。

この声を聞いても、まだ叩けますか?

――映像作家として、ほかにはどのような作品を発表していらっしゃいますか。

2012年にはじめて映画を撮りました。長年、ひそかに抜毛症に悩んでいた女性が、カミングアウトしてくれたのがきっかけでした。抜毛症は、自分で自分の髪やまつ毛を抜いてしまう病気です。ティーンエイジャーに多いのも特徴で、一番見た目が気になる年頃に、どうしても自分で髪や抜いてしまう、というのはかなり深刻な苦痛だと思います。「変な人」「気持ち悪い」とレッテルを貼られることを恐れて、誰にも相談できずにひとりで苦しんでいる子がたくさんいます。「障害を恥じなければいけない理由なんかない」という彼女の言葉は、彼女と同じように孤独の中で苦しんでいる子の力になるんじゃないかと思いました。

直近では、中国系アメリカ人の検査技師を取材したドキュメンタリー映画を撮影しました。

昨年9月に亡くなった彼のお父さんは、当時の中国の政治情勢から逃れるように渡米してきた第一世代でした。中国に帰ることは命にもかかわるというような、切羽詰まった現実を生きていました。だからこそ、自分たちの子供には、多少の理不尽は耐えなさいという教育をしていました。

中国系だけではなく、日系を含むアジア系アメリカ人の多くは、平穏に生きていきたいという思いが強かったり、そういう思いを持つ第一世代から、「できるだけ波風を立てないように」という教育を受けて育ったりしています。そのためもあってか「アジア系アメリカ人は従順だ」というステレオタイプな見方をされてしまい、鬱憤を発散する標的になることが多いんです。

今、新型コロナウイルスのことで、社会全体が不安になっています。「新コロナウイルスの発祥地は中国だ」という憶測から「このひどい状況は中国人のせいだ」、そして「アジア人のせいで」となっていきました。言いがかりです。その言いがかりを拠り所にして、あらゆるアジア系アメリカ人に怒りの矛先が向かいました。

一歩一歩、長い時間をかけて積みあげて、ようやくたどり着いた大切なものを、通りすがりの人々が、ただ鬱憤を晴らすために、踏みつけにしていきました。「そのルーツがアジア人である」というだけで。WHOのパンデミック宣言の直後には、アジア系アメリカ人だからと、まだ年端もいかない子どもの顔をナイフで切りつけるという事件もありました。

取材した検査技師は、同僚が激務に耐えられずに辞めていく中で、いくつもの業務を兼ねて、多忙を極めていました。検査技師は、直接患者さんの治療をするわけではないので、どれほど頑張っていても、感謝の言葉をかけられる機会が多くありません。その上、中国系アメリカ人として、差別的な体験もしていました。彼の今の生活や、ひととなり、そしてこれまで生きてきた人生を、彼の声を伝えたいと思いました。その肉声を聞いても、まだ彼を、彼が「中国系アメリカ人だから」なんて理由で、この人を叩けますか?と。

「自分で自分にレッテルを貼る」ということ

――福島について、そしてそのほかの映像作品について、椎木さんの作風に共通して、個々の人生がかき消されてしまうことへの抵抗を感じます。

小さいころから、本人がどうあがいても抗えないものがあるのだ、ということを骨身に感じる体験をしてきました。たとえば、当時住んでいた地域に「貧しい人が住む地域」とされていた地域がありました。暗黙の裡にそこは近寄ってはいけない地域なのだと誰もが了解していて、大人たちには「そこの地域の人とはつきあうな」とも言われていました。

そして、私自身、最終的には自分で自分にレッテルを貼るような体験を繰り返しました。「セルフ・スティグマ」と呼ばれるものですね。突然身体が凍りついたように動かなくなってしまうような症状も出て、仕事にも生活にも大きな支障が出ました。

――もしお聞かせいただけるご経験があれば、うかがえますか。

小学生のときに大阪に引っ越したんですが、そこでいじめの被害に遭いました。その学校では当時、いじめが日常的に起きていました。いじめの理由はなんでもよくて、ランダムに生徒が順番にいじめられていくという感じでした。最終的に、ターゲットになった生徒が、泣きながら謝って、「ほんなら許したるわ」っていじめの主犯格の生徒が言って、翌日からは別の生徒がターゲットになる、ということが繰り返されていたんです。

ある日、私もターゲットになりました。私も、謝ればとりあえず自分の番は終わることはわかっていましたが、絶対に謝らないと強く思いました。いじめは日に日に悪化していきました。

具体的には、朝学校に行けば上靴がない。探すと給食の残飯の中にありました。教室の自分の机を開ければ、腐ったみかんがいれられていました。授業の合間の休み時間に入った途端、男子生徒が突然やってきて顔に砂をかけられました。音楽の授業でハーモニカがないことに気づいて、探していたら、給食室で飲み残しの牛乳をかけられた状態で見つかりました。教科書を開いたら、トイレの屑箱から拾ってきたらしい汚物が挟んでありました。挙げればきりがありません。そういう、いじめです。弱みをみせたくなくて、一度も泣きませんでした。

やがて、そういう目に見えるいじめからフェーズが変わって、私は「病原菌」だということになりました。仲の良い友達だと思っていた子も、私を「病原菌」として扱うようになりました。

ごはんが食べられなくなりました。頑張って食べても、どうしても吐いてしまうんです。給食を吐けば「気持ち悪い」と嘲笑されるんです。

この「気持ち悪い」というレッテルを、私は自分自身に貼りました。「私は気持ち悪い存在なんだ」「どうしてこんなに気持ちが悪い存在なのに、私はまだ生きているの?」。

実は、もっと小さい頃から、家でも、父に「お前は気持ちが悪い」と日常的に言われていました。それもあって、学校で「気持ち悪い」と言われたことを、どうしても家で話すことはできませんでした。

吐いてしまうことが怖くて、給食の時間に教室から抜け出して、保健室に行くようになりました。小学2年生のときに、給食を食べないと午後の授業時間中まで食べるように強いられました。食べれば吐いてしまう。だから学校に行くことができなくなりました。いけない理由は親には絶対に言えませんでした。当時、家で両親が頻繁に言い争いをしていたという事情もありました。

学校に行かなくなった私を心配して、母親があちこちの病院に連れていってくれました。最終的に精神科にたどり着き、「朝が一番つらいよね」という感じで、それまでとはまったく違ったことをきかれ、「ああ、はじめて他人にわかってもらえたんだ」と思いました。

その後、担任の教師が家に来ました。来て何を言うのかと思ってみていると、「私は何も知りません」と言って、母の前でいきなり泣き出したんです。生徒に聞き取りをしたら、いじめた理由が「貧乏だから」だとか「自家用車がないから」とか。小学校2年生の私が聞いても心底くだらないと思いました。

あまりにもくだらないことを言いながら、大の大人が、しかも学校の先生が、泣きながら延々と自己弁護をしている。その姿を見ているうちに、唐突に、「ああもういいや」と思いました。私はもう誰にも頼らない。もう二度と誰にも助けてなんて言わない。全部、もういい。自分がどうなってもかまわない、と思った。

学校に行かなくなってからずっと、ノートに絵を描き、物語を書いて、自分の想像の世界に自分で居場所をつくるようになっていました。これからも、そうやって自分の力だけで生き延びようと思いました。そう決めて、学校にも再び行くようになりました。

もちろん、それで何かが解決したわけではありません。それどころか、自分が思っていた以上に傷は深かったようでした。成人し、渡米してから精神的な症状が表面化し、みるみるうちに、仕事にも生活にも支障が出るようになりました。専門家の門戸を叩き、治療を受けながら、症状をコントロールする術を学びました。

――今、ご自身の体験をどのように受け止めておられますか。

専門的な訓練の末、症状を自分でコントロールするコツをつかみ、いったん治療に区切りをつけた後、「いじめに遭った小学校を訪れたい」と思いました。私の中にある、かつての陰惨なイメージと、今の実際の学校との違いを確かめてみたいと思ったんです。

そこで、その当時の校長先生に手紙を書いて、事情と共に、学校の写真を撮らせてほしいとお願いしてみました。ご快諾いただいた上で、高学年の子どもたちに授業をしてほしいと依頼されました。しかも、給食を一緒に食べていってくださいと言われて、これはなかなかチャレンジングだとは思いましたが、やってみようと決めました。結果的には、かつての小学校に行き、給食を食べることができました。

授業では、「自分が好きなこと、自信が持てることを大切にしてほしい」という話をしました。誰かに褒めてもらえなくても、どんなにささやかなことでもいい。1つでもいいし、いっぱいあったらもっといい。まだ見つかっていなくてもいいし、これからもっとたくさん見つけてもいい。自分が好きなこと、自信が持てることは、これから先であなた自身を救う手立てになるかもしれない。

話を聞きながら、泣いている生徒もいました。何かが伝わったならいいなと思いながら、私も一所懸命に話しました。

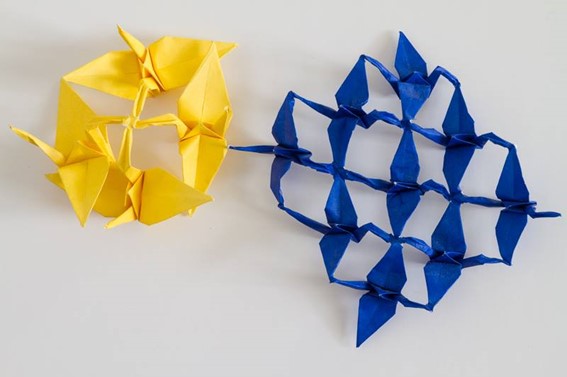

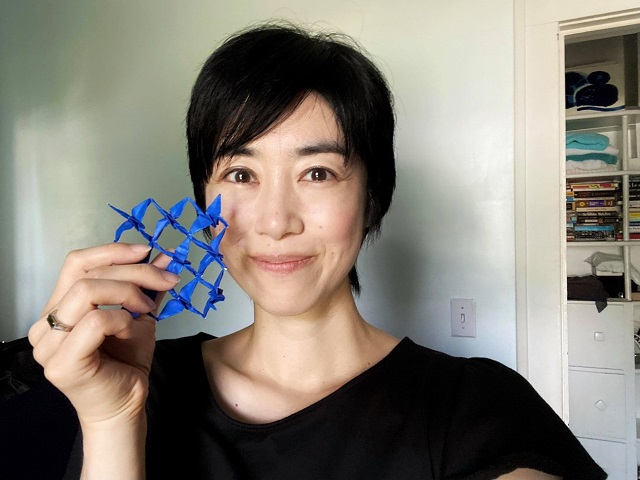

授業が終わって、給食も食べられて、校長室に挨拶に行きました。すると、折り紙を持った子が訪ねてきて、「折り紙が得意です」って見せにきてくれました。その作品を見ながら、心底、来てよかったなと思いました。そのときにいただいた折り紙は、今も大切にしています。

一人ひとりのかけがえのない人生のリアルを伝える意味

――椎木さんの、映像作家としてのミッションはどのようなものだとお考えですか。

私は、子ども時代、自分で自分にレッテルを貼り、存在を否定し、叩きのめしてきました。私にいじめをした生徒たちは、そんな背景を知る由もなく、また知ろうともせず、「ただなんとなく」集団で叩いていました。一人ひとりに強い憎しみや怒りがあるわけではなくとも、それが集団になると、まるでゲームでもしているかのように、どんなに残酷な暴力でも平気でふるえてしまう。

そういうことは、教室の中だけではなく、世界中のあらゆるところで起きている。インターネットでは特に、あまりにも簡単に起きてしまいます。私は、想像できるあらゆる分断が存在するアメリカに住み、そして映像作家としてたくさんの人たちを取材することで、それを激しい痛みとともに知りました。

今生きているすべての人に、それぞれの葛藤があるのだと思います。悩んで、苦しんで、いろいろな思いを秘めて、一人ひとりが一回きりの人生を生きています。

あなたはそれを知ってもまだ、「抜毛症なんて気持ち悪い」と言えますか。「アジア系アメリカ人は叩いていい」と言えますか。「福島になんか住めない」と言えますか。人々の日常と、日々の葛藤、喜怒哀楽をそのまま伝えることで、受け手にそう問いかけることが、私にあたえられたミッションだと思っています。

プロフィール

服部美咲

慶應義塾大学卒。ライター。2018年からはsynodos「福島レポート」(http://fukushima-report.jp/)で、東京電力福島第一原子力発電所事故後の福島の状況についての取材・執筆活動を行う。2021年に著書『東京電力福島第一原発事故から10年の知見 復興する福島の科学と倫理』(丸善出版)を刊行。