2021.10.08

金融所得課税で経済成長?――アベノミクスと「キシダノミクス」のあいだ

「寛容と忍耐」を掲げて池田内閣が発足した時、強権的な手法の岸総理とは異なる新しい政治が始まることを多くの人が期待した。「田中金脈問題」で田中総理が辞任し、椎名裁定を経て三木内閣が誕生した時、「クリーン三木」には金権政治の打破への期待が寄せられた。

このように、支持率が低落した時に疑似政権交代とも言える大きな政策転換を行って支持を回復することは、政権与党としての自民党の長年の知恵であり続けてきた(少なくとも中選挙区制の時代までは)。「小泉改革以降の新自由主義政策の転換」を訴えて総裁選を勝ち抜いた岸田総理にも、世の中の「気」を変える役割が期待されているということになるのだろう。

もっとも、店の看板は違っても運営している会社は同じという飲食店があるように(マルチ・ブランド戦略)、経済政策の運営においても「政策」という商品の見せ方と実際の中身にはさまざまな工夫がなされているから、看板と商品の中身の関係については十分な注意をもってながめていくことが必要かもしれない。この点についての認識がずれると、議論の方向性が誤ったものとなってしまうおそれがあるからだ。

この点を踏まえ、以下では岸田内閣の経済政策をめぐるこれまでの経過を踏まえつつ、「キシダノミクス」の今後の方向性について考えてみることとしたい。

なお、「キシダノミクス」は岸田内閣の経済政策を表す呼称として公式に用いられている用語ではないが、記述の便宜のため以下では必要に応じこの呼称を用いて記述を行っていくこととする。

1.アベノミクスと「キシダノミクス」

成長と分配の好循環

岸田内閣の経済政策の最大の柱は「成長と分配の好循環」であるとされる。一部にはこれを「成長」重視のアベノミクスと対置する向きもあるようだ[「成長と分配の好循環」の具体的な内容については3節をご参照ください]。

もっとも、内閣府のホームページには、「成長と分配の好循環に向けて」という見出しで、この課題についての2014年以降の取り組みの経過が掲載されている。平成29年度版の厚生労働白書(2017年10月公表)では「社会保障と経済成長」をテーマに「成長と分配の確実な好循環」に向けた詳細な論点整理が行われている。ここからわかるのは、「成長と分配の好循環」の重要性が、安倍内閣の時にすでに認識されていたということだ。

「分配」を重視する取り組みが安倍内閣のもとですでに始まっていたというのは意外なことと思われるかもしれないが、それはアベノミクスが始まった頃のイメージにとらわれているためだ。アベノミクスは経済成長優先の政策と思われがちだが、6年前(2015年9月)に発表された「新三本の矢」は、「希望を生み出す強い経済」、「夢を紡ぐ子育て支援」、「安心につながる社会保障」となっており、分配面の対応の必要性がかなり早い時期から認識されていたことがわかる。政府、企業(経営者)、労働組合の3者が同じテーブルで雇用や賃金について話し合う「政労使協議」の場が設けられ(2013年9月発足)、安倍総理(当時)が経済界の代表に毎年のように賃上げをめぐって要請を行っていたことも、「分配」を通じて経済の好循環を実現するという視点が重視されていたことを示すエピソードだ。

これらの点を踏まえると、「成長と分配の好循環」については「成長優先のアベノミクス」と「分配重視のキシダノミクス」という「わかりやすい」構図でこの話をとらえるのではなく、これまでの累次の取り組みによってもなぜ十分な「分配」とそのもとでの好循環が実現できなかったのかを、データと経緯に即して改めて点検することが必要ということになる。このプロセスを経ずに目先だけ変えた新政策を打ち出しても、それは期待したほどの成果をもたらさないだろう。

キシダノミクスの「三本の矢」

岸田総理の掲げる「小泉改革以降の新自由主義政策の転換」がどのような内容を持つものなのか、その意味するところは必ずしも明らかではないが、アベノミクスは新自由主義的な政策とされてきたから、「新自由主義政策の転換」のメニューの中にはアベノミクスの「三本の矢」(大胆な金融緩和・機動的な財政出動・民間投資を喚起する成長戦略)の見直しも含まれると受けとめられるかもしれない。

だが、岸田総理は「デフレ脱却に向け、大胆な金融政策、機動的な財政政策、成長戦略の3本柱を堅持」することを表明しており、そのもとで、

・2%の物価安定目標は世界標準

・年内に数十兆円規模の経済対策を決定

・「新しい資本主義」を実現していく車の両輪は成長戦略と分配戦略

という認識と方針が示されている。したがって、キシダノミクスにおいてアベノミクスの「三本の矢」はそっくりそのまま引き継がれることになる。

これに加えて、

・消費税については10年程度引き上げることを考えない

・基礎的財政収支の黒字化目標については達成時期の先送りを検討

ということも明示されているので、この点においても安倍内閣・菅内閣の基本方針がそのまま引き継がれていくことになる(ただし、金融所得課税の強化を分配政策の有力な選択肢のひとつと位置付けたことは、従来とは異なる動きといえる)。

これらのことを踏まえると、キシダノミクスはアベノミクスのアンチテーゼではなく、「三本の矢」を引き継いだうえで「新三本の矢」をさらに充実強化するものととらえることが適切ということになるだろう。

新聞やテレビの報道では「分配なくして成長なし」というフレーズがしばしば強調されるため、キシダノミクスは分配優先の政策と受けとめられることもあるが、「新しい日本型資本主義 ~新自由主義からの転換~」では「分配なくして成長なし」の前提として「成長なくして分配なし」が掲げられており、キシダノミクスにおいては「成長」と「分配」が車の両輪とされていることにも留意が必要だ(なお、「新たな資本主義を創る議員連盟」の最高顧問は、安倍元総理と麻生副総裁となっている)。アベノミクスに比べると「分配」のウェイトが高まることは確かに考えられるが、これは飲食店のメニューで言えばカレーライスとライスカレーの違いと同程度のものということになるだろう。

「新自由主義的な政策の転換」や「分配なくして成長なし」といったフレーズからは、一見すると政策の大転換が行われるような印象を受けるが、政策の中身をよく見れば店の看板から受ける印象よりも実際のメニューの変更は穏やかなものであり、財政政策や金融政策の運営についてはこれまでの政策がそのまま引き継がれていくことになる。

2.「令和版 所得倍増計画」と「国民所得倍増計画」

「成長と分配の好循環」を実現するための岸田内閣の具体的な取り組みが「令和版 所得倍増計画」だ。この「倍増計画」を池田内閣の「国民所得倍増計画」になぞらえる向きもあるが、これははたして妥当なものといえるだろうか。

「国民所得倍増計画」とはどのようなものだったか

まず確認しておきたいのは、池田内閣の国民所得倍増計画は、計画経済の発想に基づいて政府が経済成長において主導的な役割を果たすことを謳ったものではなく、むしろ市場メカニズムに信頼を置き、民間の創意と工夫によって経済成長が実現していくことを政府が側面から支援するという枠組みに基づくものであったということだ(「計画」という言葉から受ける印象とは逆に、食糧管理制度の見直しなど、政府による統制を弱める提案もなされている)。低生産性部門から高生産性部門への労働力の移動によって不完全就業の状態を解消し、経済成長と産業の近代化を通じて所得格差の解消を図るという発想は、小泉改革における「構造改革」の視点と相通じるものがある。

こうしたもとで政府に求められた役割は、市場への積極的な介入によって経済成長を主導することではなく、民間の経済活動が円滑に進展するよう、脇役としてインフラの整備に努めることであった。当時は急速な経済成長に社会資本の整備が追いつかず、このことが経済成長の隘路として強く意識されていたが(国鉄貨物の駅頭滞貨や幹線道路の渋滞など)、この問題に対処するために国民所得倍増計画では公共投資の役割が重視された。

公共投資というと最近では地域間格差の是正と結び付けて論じられることが多いが、国民所得倍増計画の特徴は経済合理性(投資の効率性)を重視して太平洋ベルト地帯への重点投資が企図されたことだ。このことについては地域間の格差を拡大させるものとして数多くの異論が寄せられたが、この点については国民所得倍増計画そのものの修正ではなく全国総合開発計画の策定という形で対応がなされた。

国民所得倍増計画において政府に求められたもうひとつの役割は、経済成長による税収の増加分を、所得税の減税などを通じて民間に還流させることだ。この取り組みは、減税を通じて「中小所得者」(中間層と低所得者)の負担軽減を図るとともに、民間に資源を還流させることで資本蓄積(設備投資)を促すことにねらいがあった。

このように、市場メカニズムと民間の創意工夫に信頼を置き、経済合理性の視点に立って、設備投資による生産力の拡大を通じて「経済の安定的成長の極大化」を目指す成長政策が、国民所得倍増計画だったということになる。

「令和版 所得倍増計画」のポイント

これに対し「令和版 所得倍増計画」では、「分配」を起点に需要を喚起し、それを通じて経済の好循環を促すことに重点が置かれている(岸田総理が各紙のインタビューで答えているように、「所得倍増」は実際に生産力や所得を2倍にすることにコミットするものではなく、分配の強化によって需要を喚起し、それを通じて経済の好循環を実現するという機運を盛り上げるためのシンボルとして用いられていることに留意)。分配重視の政策において最大のポイントは賃上げということになる(賃金の引き上げだけでなく、介護士、保育士などの待遇改善を含む)。

賃上げを通じて経済の好循環を促すという取り組みは、政労使協議における賃上げの要請や税制上の優遇措置(一定の要件を満たす形で賃上げを行った事業者の法人税を一定期間軽減する措置)などを通じ、安倍内閣・菅内閣のもとで実施されてきたものであり、「令和版 所得倍増計画」はこの枠組みを引き継ぐものとなっている。賃上げを通じた「分配」の強化は民間による自発的な取り組みを基本とするものであるが、賃上げがどの程度実施できるかはその時々の経済の状況に依存する。賃上げが十分に期待できないとなれば、金融所得課税の強化をはじめとする所得税の増税を通じて財源の確保を行い、政府による給付の形で直接的な分配を実施することが必要ということになるのだろう(消費税については10年程度引き上げないということにコミットしているため、消費増税による財源確保はできないことに留意)。

ただし、このような負担増は景気を下押しするものであり、分配を強化することを意図した取り組みがかえって所得の低下と消費の停滞をもたらしてしまうおそれがあることにも留意が必要となる。消費税率の引き上げは社会保障の充実を図るためのものとされ、「増税を実施すれば将来不安が消えて消費が増える」との説明がなされていたにもかかわらず、2014年4月に消費税率が8%に引き上げられた後、消費が長い期間にわたって停滞しデフレへの逆戻りが懸念される状況になったことを想起すれば、このことは容易に理解されよう。

「令和版 所得倍増計画」と「国民所得倍増計画」と「小泉改革」

このようにみてくると、同じように「所得倍増計画」という名称がついていても、岸田内閣の「倍増計画」と池田内閣の「倍増計画」の間には政策の方向性や力点の置き方に相当の距離があることがわかる。岸田総理が規制緩和に対してやや消極的な姿勢を示しており、どちらかというと政府の役割の拡大に積極的である(たとえば「攻めの産業政策」)という点も、貿易と資本の自由化を推し進めてきた池田総理のスタンスとは趣を異にするものだ。岸田総理の政策集(「新しい日本型資本主義~新自由主義からの転換」)には「産業分野毎のリーディングカンパニーの再編・集約・構築」という提案もあるが、この点についていえば、統制色の残る特定産業振興臨時措置法案の成立に池田通産大臣(当時)が必ずしも積極的ではなかったというエピソードも思い出される。

「令和版 所得倍増計画」と「小泉改革」のどちらが「国民所得倍増計画」の基本的なスタンスに近いかとなれば、それは小泉改革の方だということになるだろう(もちろん、それぞれの政策の良し悪しについては改めて評価が必要である)。

3.キシダノミクスと菅(直人)総理の「第三の道」

「小泉内閣以降の新自由主義的政策は、我が国の経済に成長をもたらす一方で、持てる者と持たざる者の格差が広がりました。成長だけでは人は幸せになれません。成長の果実が適切に分配されることが大事です」

一見するとこれはかつての民主党のマニフェストに掲載されていた文章のように思われるが、これは岸田総理(当時は自民党総裁選の立候補者)の公式の動画に説明文として掲載されているものだ。岸田内閣への移行を疑似政権交代ととらえるなら、かつての民主党政権の政策がどのような経過をたどったかを振り返っておくことも、キシダノミクスの今後を見通すうえで有益だろう。

「成長⇒分配」か「分配⇒成長」か

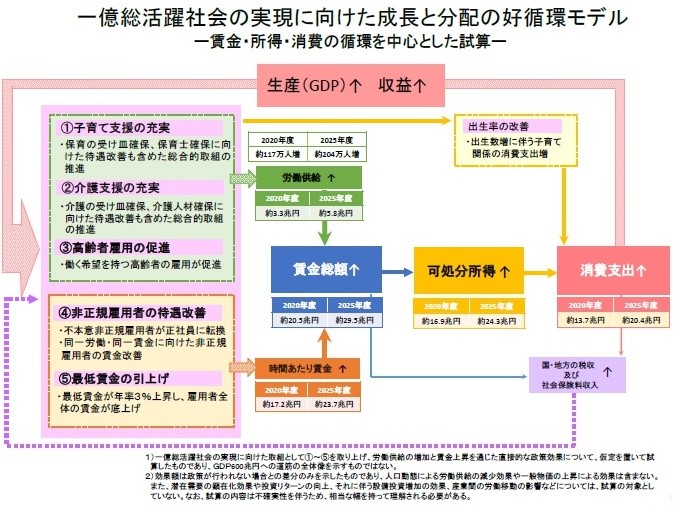

「成長か分配か」という問いの立て方があるように、「成長」と「分配」はしばしば対立するものとして語られるが、「成長と分配の好循環」の枠組みにおいては、両者は対立するものというより「いずれを起点に経済成長を考えるか」という方法論の違いととらえられる。この点については内閣府の説明資料(安倍内閣の時に策定された「ニッポン一億総活躍プラン」(2016年6月2日閣議決定)に掲載されている図表)をもとに考えるとわかりやすい(図表1)。

図表1 成長と分配の好循環モデル

一方、「分配」を起点にこのモデルをとらえる場合には、増税などで財源を確保し社会保障の充実や雇用環境の改善を図ることで雇用の改善と賃金の上昇が実現し、その結果として生じる家計所得の増加によって消費が喚起され、需要の増加を通じて経済が拡大していくということになる。

これは同じモデルのどこを出発点として「好循環」のメカニズムを描くかという違いであるが、「成長」を起点とするモデルでは「好循環」をもたらす原動力として供給側の要因(生産性の向上)が重視されるのに対し、「分配」を起点とするモデルでは需要側の要因(雇用環境の改善を通じた消費支出の拡大)が強調されるというところに特徴がある。後者を採用すると、社会保障の充実や雇用環境の改善など個人や家計を直接的に支援する取り組みを起点として好循環が実現するというストーリーになるから、「リベラル」な政治的立場からは後者のモデルが好まれるようだ。

菅総理の「第三の道」と「増税で経済成長」

「分配」を起点に経済の好循環を促すという提案については、実はすでに先例がある。それは菅(直人)総理(当時)が提唱した「第三の道」だ。菅総理は公共事業によって需要を喚起する政策を「第一の道」、規制緩和と構造改革で経済の効率化を実現し、生産性の向上を通じて経済成長を促す政策を「第二の道」、増税で確保した財源を医療、介護、環境などの分野に対する政府支出に充て、これらの分野における雇用と所得の増加を通じて経済成長を実現する政策を「第三の道」と位置付けたうえで、自民党がたどった「第一の道」(公共事業で経済成長)、「第二の道」(構造改革で経済成長)に代えて、これからは「第三の道」(増税で経済成長)を歩むべきとの提案を行った。菅総理の「第三の道」が、分配を起点に経済の好循環を実現するという岸田総理の提案と同じトーンのものであることは、さきほどの図表1を参照すれば容易に理解されよう。

ここから示唆されるのは、分配を起点に経済の好循環を実現するというスタンスをとる場合には、そのための財源をどのように確保するのかという問題を避けて通ることができないということだ。民主党政権の場合には菅総理の提案をきっかけに消費税の増税をめぐる議論がスタートしたが、政権交代前の衆院選(2009年7月)において民主党が「政権担当期間の4年間は消費税を引き上げない」としたこととの整合性を問われ、直後に実施された参院選(2010年7月)では連立与党(民主党と国民新党)が過半数割れをきたすという結果となった。

金融所得課税で経済成長?

現時点において岸田総理からは財源確保の方策についての具体的な方針は示されていないが、消費税については10年程度引き上げないということが総裁選の過程で明示されているから、そうなると財源は消費税以外の税の増税によって確保することが必要になる(ただし、当面は国債の増発によって財源の確保がなされるものと見込まれる)。

分配を通じて格差の是正を図るという岸田総理のスタンスを踏まえると、財源確保にあたっては所得税の増税がその有力な候補ということになるだろう。この点に関して岸田総理からは「1億円の壁」(所得と対比した場合の所得税の実質的な負担(所得税負担率)が年収(課税所得金額)1億円を境に低下するという問題)についての言及もなされ、金融所得課税の強化が分配政策を実施するうえでの有力な選択肢のひとつであるとの認識が示されている。

ここで金融所得課税について最近時点の状況についてみると、2019年分の所得税収(19.1兆円)のうち配当税収が4.9兆円、株式譲渡税収が0.7兆円となっている。金融所得課税の大半を占める配当税収については、源泉徴収あるいは申告分離を選択した場合の税率が20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%・住民税5%)となっているから、一律に税率を引き上げ30%とすれば、おおむね2兆円程度の税収が確保できることになる(税率を引き上げた場合に分離課税よりも負担が重くなる投資家の中で、総合課税へ移行する投資家が増えることにも留意)。もっとも、この場合には中間層を含む広範な所得層において税負担の増加が生じてしまう可能性がある。

「1億円の壁」に着目して富裕層のみに税負担を求めることにすればこの問題は回避できるが、その場合には増税による税収の増加分は数千億円というオーダーになり、「分配」のための施策を充実させるための原資(財源)はかなり限られたものとなるだろう。「新自由主義的な政策からの転換」を謳う岸田総理が、米国の民主党左派に倣って富裕層により高い税率(たとえば所得税・住民税を合わせた最高税率の55%)で配当所得への税負担を求めることにすれば、確保できる財源を増やすことはできるが、このような対応は株式市場に大きな影響をもたらすことになる。

金融所得課税の強化についてはすでに多くの関心が寄せられており、最近の株価が軟調であることについて「岸田ショック」との評価もみられるが、来るべき衆院選(10月19日公示、31日投開票)では金融所得課税のあり方も含め、分配強化に向けた財源確保のための増税を、いつ、どのような形で実施するのかについて具体的な説明を求められることとなるだろう。

ここまで、この10年ほど(国民所得倍増計画を含めると60年ほど)の経済財政運営の経過をたどりながら、岸田内閣の経済政策の大枠について論定整理を行ってきた。「小泉改革以降の新自由主義政策の転換」がどのようなものとなり、「新しい日本型資本主義」がどのような形で実現していくことになるのか、議論の経過を引き続き関心をもってながめていくこととしたい。

プロフィール

中里透

1965年生まれ。1988年東京大学経済学部卒業。日本開発銀行(現日本政策投資銀行)設備投資研究所、東京大学経済学部助手を経て、現在、上智大学経済学部准教授、一橋大学国際・公共政策大学院客員准教授。専門はマクロ経済学・財政運営。最近は消費増税後の消費動向などについて分析を行っている。最近の論文に「デフレ脱却と財政健全化」(原田泰・齊藤誠編『徹底分析 アベノミクス』所収)、「出生率の決定要因 都道府県別データによる分析」(『日本経済研究』第75号、日本経済研究センター)など。