2013.05.14

チェチェンとアメリカの関係 ―― ボストン・テロ事件に至るチェチェン政策の経緯

解明されぬボストン・テロ事件の動機

2013年4月15日、米国のボストンでテロ事件が勃発した。テロの標的となったのは伝統的なスポーツ・イベントであるボストン・マラソン大会である。そして大会から数日経た4月18日には、連邦捜査局 (FBI) が犯行に携わった容疑者2名の写真・動画を公開し、その後、2名がチェチェン出身の兄弟であることがメディアで一斉に報じられるに至った。このような各種報道を契機に、事件当事国である米国だけでなく、わが国でもチェチェンに対する関心が少なからず高まっている。

チェチェンはロシア連邦内の北コーカサス地方に存在する共和国であり、2014年冬季オリンピックが開催されるソチとは500km弱の距離にある。チェチェン人の多くはイスラーム教徒であり、とりわけ1990年代以降、チェチェンのイスラーム化は加速していると言われる。このような背景もあり、テロ事件の動機としてイスラーム要因を殊更に強調する憶測なども散見される。2001年9月11日の米国同時多発テロ事件がイスラーム過激派組織アルカイダにより実行されたことも、上記のような憶測を助長していると考えられる。

しかしながら同テロ事件の動機に関してはまだ捜査段階であり、未知数な部分がかなり多い。究極的には容疑者の精神構造を覗いて見ない限り、正確な動機を把握することは不可能だが、この作業はそれほど容易なことではない。(1)チェチェン人としての動機が大きかったのか、(2)イスラーム教徒としての動機が大きかったのか、それとも(3)疎外感に苛まれた移民としての動機が大きかったのか。正確な動機が把握されなければ、同テロ事件が米国政治・米国社会にもたらす示唆を検討することが難しいし、またそれに対する政策を講じることも難しい。

本記事ではこのような現状段階での限界を踏まえた上で、チェチェンと米国の関係について、おもに米国のチェチェン政策の観点から整理する。具体的にはチェチェン紛争への米国の対応を、米国の歴代政権と米国内のその他のアクターとに分けて見ていく。

チェチェンと米国

米国においてチェチェンへの関心が高まるきっかけとなったのは1994年12月勃発のチェチェン紛争である。米国でもわが国でも「チェチェン紛争」と一括りにされることも多いが、正確に言うと同紛争は第一次チェチェン紛争 (1994年12月から1996年8月) と第二次チェチェン紛争 (1999年8月から2009年4月) とに分けることができる。チェチェンに対する米国の関心が高まるのはこのような紛争期間中であり、紛争期間中には米国の大統領や連邦議会議員がチェチェンに言及することが多く、加えて米国のメディアによるチェチェン紛争・チェチェン問題に関する報道も数多くなる。米国の各種シンクタンクによるチェチェン分析が頻繁になされるのも紛争期間中である。

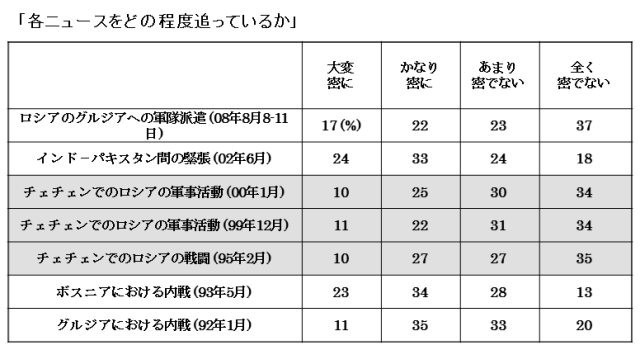

しかし紛争期間中においてさえチェチェンに対する米国民一般の関心はそう高くない。この点は他の地域紛争と比較しても把握できる。下記の資料は米国の世論調査機関であるピュー・リサーチ・センターによる調査結果であるが、これを見てもチェチェン紛争に対する米国民の関心が相対的に低いことが窺える。

また第二次チェチェン紛争が米国で強い関心を集めたのは1999年から2001年頃にかけてであるが、同紛争が2000年米国大統領選挙の争点となることはごくまれであった。同選挙期間中に世界各国・各地域の指導者の名前をあてる「外交クイズ」が共和党ブッシュ候補と民主党ゴア候補とのあいだで行われ、結果的にブッシュ候補は同クイズで完敗したのだが、ブッシュ候補のコミュニケーション・ディレクターを務めていたカレン・ヒューズが、「チェチェンの大統領が誰なのかを、米国人の99.9%およびほとんどの大統領候補は答えられない。私はあえてそう推測したいくらいだ」と言い放ったのは象徴的である。

さらにつけ加えると、第二次チェチェン紛争は長期間に渡る紛争であったが、同紛争に対する米国の関心は長くはつづかなかった。大統領や連邦議会議員がチェチェンそのものに言及するのは2002年頃から少なくなっていき、その後はチェチェン紛争のことを「忘れ去られた紛争」と呼ぶ向きも多い。

チェチェン紛争と米国歴代政権

以上のようにチェチェン紛争に対する米国の関心は、総じて限定的なものであったと言える。しかし第一次チェチェン紛争の際や第二次チェチェン紛争の序盤においては行政府を含め、米国内の多くのアクターが幾つかの活動を展開した。以下、行政府 (歴代政権) とそれ以外のアクターとに分け、チェチェン紛争に対する米国内の活動をできる限り簡潔に紹介する。

まず行政府のチェチェン政策についてであるが、チェチェン紛争に対する米国の関心が高かった時期に行政府を掌握していたのは民主党クリントン政権 (1993年から2001年) であった。しかし共和党ブッシュ政権 (2001年から2009年) が行政府を掌握した後も、政権発足当初を中心にチェチェン紛争が議題に上がることがあった。

一言に米国のチェチェン政策と言っても、細かく見ていくとその内実は単純でない。同じクリントン政権でも第一次チェチェン紛争に対する政策と第二次チェチェン紛争に対する政策とのあいだには違いが観察されたし、またクリントン政権のチェチェン政策とブッシュ政権のチェチェン政策とのあいだにも違いが見られた。さらに同じブッシュ政権であっても9.11テロ事件以前のチェチェン政策と9.11テロ事件以後のチェチェン政策とのあいだにも、違いが観察された。

たとえば第一次チェチェン紛争に対するクリントン政権の政策と第二次チェチェン紛争に対する同政権の政策とを比較すると、第二次チェチェン紛争時の方がロシアに対して厳しい姿勢が示されたと言える。第一次チェチェン紛争に対してはロシアに同情的な発言が政権内から出されることがあり、ロシア連邦からのチェチェン独立を防ごうとするボリス・エリツィン大統領を南北戦争時のエイブラハム・リンカーン大統領に喩える声すら聞かれた。

しかし第二次チェチェン紛争時においてはそのようなことがなく、ロシアに同情的な発言が政権内から出されることは皆無であった。また第一次チェチェン紛争時においてはロシアに対して具体的な制裁が課されることがなかったが、第二次チェチェン紛争時においては対露支援の一貫として行われていた国際通貨基金 (IMF) ローンの一部延期がなされるなど、限定的ではあれ具体的な措置が幾つか採用された。

このように細かく見ていくと、米国のチェチェン政策には時期による性格の違いが観察される。しかしここでより強調したいのは、時期による細かい性格の違いこそあれ、大局的に見ると米国のチェチェン政策が一貫したものであるということである。

すなわち米国歴代政権のチェチェン政策は、(1)ロシアの「連邦維持」という戦闘目的およびその権利を明確に支持する、(2)目的を達成させるためのロシアの手段・手法を批判し、紛争の政治的解決を求める、(3)ロシアを批判しつつも、紛争の政治的解決に向けた踏み込んだ具体的政策はなかなか採用しない (ないし採用できない)、という3つの大きな原則に特徴づけられる。

換言すると、米国歴代政権はロシア軍の行動 (すなわち手法) を「無差別な軍事力行使」、「不均衡な軍事力行使」であると度々批判するが、ロシアの戦闘目的そのものは支持しており (ないし批判することなく)、またロシアの手法を批判するにしても、それに対して経済制裁などの具体的な政策に乗り出すことはごくまれだったのである。

米国はコソヴォ紛争やイラク戦争などに軍事介入し、ときとして国内外からの強い批判を浴びた。しかし他方、ルワンダ内戦やダルフール紛争のように、より深刻な人的被害を生み出しながらも米国が関与に消極的な紛争が世界各地域に存在してきたのも厳然たる事実である。少なくとも行政府の政策という観点からすると、チェチェン紛争は明らかに後者の範疇に含まれる事例であると言える。

チェチェン紛争と米国内のその他のアクター

米国の行政府 (歴代政権) がチェチェン紛争への関与に消極的な姿勢を貫くなか、米国内のその他のアクター、すなわち連邦議会や非政府アクターはいかなる活動を展開してきたのか。米国歴代政権の消極的な姿勢を批判し、代案を提示するような勢力は存在してきたのか。分権的かつ開放的な政治制度・政治文化を大きな特徴とする米国においては、外交政策を検討する上でもこのような視点が重要である。

米国の連邦議会議員や非政府アクターのあいだには、「チェチェン・ロビー」とまでは言えないにしても、チェチェン独立派を側面的に支援する超党派の勢力が紛争勃発当初から存在してきている。このような勢力のすべてが「チェチェン独立」の大義まで支持しているわけではないが、チェチェン紛争におけるロシア軍の行動を改めさせるためにより具体的な政策・制裁を行うべきだと主張する姿勢は、このような勢力のあいだでおおむね共有されている。

たとえば、ジョン・マッケイン上院議員 (共和党) はロシア軍がチェチェンでの行動を改めない限り「1ルーブルたりとも与えない」と述べ、対露支援とチェチェン紛争のリンケージを抜本的に訴えた。また東欧民主主義研究所は対露支援とチェチェン紛争のリンケージを唱導する書簡を1999年10月にクリントン大統領へ宛てて送っている。同書簡の署名者の顔触れは党派の垣根を越えたもので、民主党カーター政権期に国家安全保障問題担当大統領補佐官を務めたズビグニュー・ブレジンスキーやステファン・ソラーズ元下院議員 (民主党) の他、後の共和党ブッシュ政権で高官を務めることとなるジョン・ボルトンやポール・ウォルフォウィッツなども含まれていた。

さらに連邦議会議員が中心となって米国内で組織する欧州安全保障協力委員会 (ヘルシンキ委員会) は、チェチェン紛争に関する公聴会を数多く開催した。こうした公聴会には米国のロシア専門家・コーカサス専門家の他、ロシア政府のチェチェン政策に批判的なロシア人、そしてリュオマ・ウスマノフといったチェチェン人が招かれ、相互に接触を行う機会が提供された。

加えて1999年には「チェチェン平和のための米国委員会」という集いがフリーダム・ハウス後援の下に結成されたが (現在は「コーカサス平和のための米国委員会」に改名)、同委員会もチェチェン紛争への米国の関与を強く訴える場となっている。同委員会の中心人物は先述のブレジンスキーであるが、その他にもウィリアム・クリストルやノーマン・ポドレッツといった新保守主義者 (ネオコン) の多くも同委員会に携わっているとされる。ネオコンは近年の共和党にとって重要な支持基盤のひとつであり、同委員会も超党派の顔触れによるものだということが窺える。

このような勢力は政権がチェチェン紛争への関心を薄めた後も同紛争への関心を一定以上維持している。民主党オバマ政権発足以降のこととしては、チェチェン独立派のあいだで「外務大臣」を務めていたことのあるイリャス・アフマドフがブレジンスキーらの協力の下、自伝『チェチェン紛争』を2010年12月に出版し、同著に関する書評会が全米民主主義基金というシンクタンクで開催されたということがある。こうした一連の活動がもたらした影響は大きく、上記書評会の開催後にはロシアの外務大臣が書評会開催を強く非難する声明を発表したり、同著出版に反対する抗議デモ活動がロシア国内で行われたりした。

このような勢力はあくまでも米国内での少数派である。しかし少数派とはいえ大国である米国の内部にチェチェンに協力的な勢力が現在に至るまで存在し、一定程度の政治的役割を果たしている事実が持つ意味は決して小さくない。

ボストン・テロ事件が米国政治・米国社会にもたらすものとは

冒頭でも述べたように、この度のボストン・テロ事件の動機に関してはまだ捜査段階である。(1)チェチェン人としての動機が大きかったのか、(2)イスラーム教徒としての動機が大きかったのか、それとも(3)疎外感に苛まれた移民としての動機が大きかったのかといったことも定かでない。そしてどのような動機が大きかったのかによって、同テロ事件が米国政治・米国社会にもたらす示唆も、またそれに対して講じるべき政策も異なってくるであろう。

まず上記の(1)のシナリオについてだが、ロシア軍と戦うチェチェン人に手を差し伸べなかった米国ないし国際社会に対する憎悪が事件の動機となった可能性は排除できない。チェチェン独立派にとっての直接的な敵はあくまでもロシアだが、歴代政権がチェチェン紛争への関与に消極的でありつづけ、ときとしてロシアに協力的でさえあった (とくに対テロ政策に関して) 米国が「間接的な敵」として捉えられた。そのように推測することは可能である。

ボストン・テロ事件が実行された4月15日が「愛国者の日」という祝日で、同祝日が米国独立戦争開始を記念するものであるというのは、チェチェン人の多くがロシアからの独立を望んできたとされることを考えると非常に示唆的である。なおメディアの報道によると、容疑者は7月4日の「独立記念日」に自爆テロを実行する計画を立てていたともされる。(1)のシナリオを考えた場合、米国には世界各地域の紛争に関心を持ち、ときとしてそれらに関与することが求められるということが言える。内向き志向も指摘される近年の米国にとって、これはかなり困難な要求でもある。

また(2)のシナリオについてだが、世界各地域のイスラーム教徒 (とくに過激派) は米国によるアフガニスタン戦争やイラク戦争に不満を感じており、ボストン・テロ事件の動機もこのような不満であったという可能性がある。容疑者兄弟の兄タメルラン・ツァルナエフがイスラーム過激派と頻繁に接触した過去を持つという報道や、兄弟がアルカイダの幹部でインターネット技術を駆使したアンワル・アウラキの思想的影響を受けたという報道は、(2)のシナリオの可能性を後押ししていると言える。

また現在尋問中の容疑者兄弟の弟ジョハル・ツァルナエフが犯行の動機として、アフガニスタン戦争とイラク戦争への反感を口にしたという報道もなされている。(2)のシナリオを考えた場合、米国には国内外のイスラーム社会と対話を通じて理解を深め合うことが求められると言える。加えて(1)のシナリオの場合とはある種逆に、世界各地域 (とりわけイスラーム圏) への軍事関与に慎重となることが求められるということも言える。

最後に(3)のシナリオについてだが、容疑者の動機が移民として米国社会に馴染めなかったことから芽生えた不満感で、テロ事件を実行したのがたまたまイスラームに傾倒したチェチェン人であったという可能性も排除できない。しかしこのシナリオの場合でも、同テロ事件が米国政治・米国社会にもたらす示唆は多い。

政権二期目に突入した民主党オバマ政権は銃規制や移民制度改革を重要案件として位置づけているが、この度のボストン・テロ事件がこれら重要案件に影響を及ぼすことも十分に予想される。(3)のシナリオを考えた場合、米国に求められるのは適切な銃規制と移民制度を考案することである。しかし両案件をめぐっては米国内に鋭い意見対立が存在しており、容易に解決へ至るとは考えにくい。

いずれにしても、現在は同テロ事件に関する真相究明が引きつづき期待されるところである。それと同時に、チェチェン人兄弟による同テロ事件が米国の抱えるさまざまな難題に光を当てた事実を真摯に受け止める必要もあるだろう。

プロフィール

西住祐亮

1982年東京生まれ。慶應義塾大学文学部卒業。中央大学法学研究科博士前期課程を経て、現在、中央大学法学研究科博士後期課程在学中。その間、外務省国際情報統括官組織第四情報官室専門分析員 (米州班)、千葉商科大学商経学部非常勤講師 (国際関係論) を務める。専門はアメリカ政治外交、地域紛争。