2017.02.04

特集:境界

1.「在日朝鮮人として生きるということ――日本社会から断絶された部落での暮らし」 趙弘子氏:講演会「証言 ~川崎を生きる~」より

神奈川県川崎市で、在日外国人と共生する地域づくりを進めている社会福祉法人・青丘社。昨年、同団体が運営する「川崎市ふれあい館」で、川崎に住む在日外国人、沖縄県人の方々にお話を聞く人権尊重学級「証言 ~川崎を生きる」が行われました。その中でご登壇された、在日朝鮮人2世の趙弘子さんのトークを抄録します。

在日朝鮮人部落で生まれ育ち、川崎に移り住んだ趙弘子(ちょうほんじゃ)さん。在日1世の文化を引き継ぎながら、日本社会の中で朝鮮人として生きてきた経験とは。2016年10月25日、川崎市ふれあい館にて開催された「証言 ~川崎を生きる~」(第4回・在日2世として生きる)より抄録。(構成/大谷佳名)

◇在日朝鮮人部落での暮らし

自己紹介をします。私は、1957年に兵庫県姫路市の部落で生まれました。子どものころは、母と父と、兄弟が5人、父方のおじさんが7人と、ハルモニ(おばあちゃん)がいる賑やかな家庭で育ちました。

私は小学校から高校まで朝鮮学校に通っていたので、学校でも部落でも、周りはみんな朝鮮人。だから差別やいじめを受けたことはなかったのですが、登下校中には日本の学校の子たちと一緒になることもあって、よく石を投げ合いっこしてケンカをしていました。「朝鮮人はキムチ臭い!」と言われたら、「お前たちも沢庵臭いんだよ!」とか言い返したりして……(笑)。

部落では、いつも隣近所でごはんの材料や調味料を借りに行ったり、自分の家で作ったおかずやキムチを分け合ったりするのが普通で、みんなすごく密接に暮らしていました。ときどき部落の誰かが結婚式を挙げるとなると、この家ではうどん、この家ではチジミとか、みんながそれぞれ料理を用意していて誰の家に行ってもご飯を食べられる、そんな風習もあったり。テレビができた時も、最初に買うのは部落の中でもお金持ちの家なので、その家にみんなで見に行っていましたね。

私の物心ついたころは家にガスもあったのですが、在日一世のハルモニたちは貧しく育っているせいで、節約のために食事の半分以上はコークスで火を起こして作っていました。食材も、肉と魚以外はすべて家の畑で作ったものを食べていました。今では考えられないような質素な暮らしです。部落の家にはトイレもお風呂もなかったし、今思うと恥ずかしいなと思ったりもしますが……。

病院にも、子どものころはほとんど行ったことがなかったです。ときどきお腹が痛くなったりすると、近所に住むおばあさんのところに行っていました。そこで、背中の方から腕にかけてトントンと体を叩いてもらって、身体中の血を指先にためて、親指を糸で縛って針を刺してもらうんです。そうしたら、黒い血がでるんです。それをやってもらうと、不思議なことに治るんですよ(笑)。そういう環境でずっと育ったものだから、子どものころは日本人の人とお話しをするとか、友達になることも一切なかったですね。

中学生になると、みんなチマチョゴリを着て学校に通うようになります。チマチョゴリを着ているときは「私は朝鮮人だ」という誇りを持って通っていました。でも、いざ普通の服に着替えて外を出歩くときは、朝鮮人であることも自分の本名も、一生懸命隠すんですね。隠すというより、当時はそんな意識は全くなくて、通称と本名を使い分けるのが当たり前という感覚でした。……つづきはα-Synodos vol.213で!

2.本多啓「言語からみる自己の境界のゆらぎ」

自己の境界は、一体どこにあるのか。それが身体の境界と異なるとしたら、自己はどこまで広がっているのか。さまざまな例文を検証し、言語表現から自己の境界のゆらぎを読み取ります。

◇はじめに:たとえば、私の能力は私のものだろうか?

いきなり自分語りから始めてしまって恐縮だが、私は50代の大学教員である。まあ大学教員かどうかはこの際どうでもいいのだが、大事なのは50代のおっさんであるということである。つまり老眼が始まっているのである。もともとひどい近視である上に老眼である。何が言いたいかというと、私は眼鏡なしでは原稿が書けない人間だということである。

原稿が書けないといえば、眼鏡だけではなくパソコンもなければまともな文章は書けない。これなしには他人様に読んでもらえる文章は書けない。今この原稿を帰省先の実家で書きはじめたところだが、普段暮らしている神戸から埼玉県内のこの家までわざわざノートパソコンを持ち帰って書いているという体たらくである。

仕事柄、論文をはじめとして文章を書くように依頼される機会は多い。頼まれもしないのに勝手に書いて投稿するものも含めるとさらに多くなる。書くことになれているせいか、文章を書く能力もそれなりにあると自分では勝手に思いこんでいる。だが、私の文章を書く能力は、眼鏡とパソコンと、さらには辞書とグーグル先生と時にはビールに支えられている。これら無しにはまともな文章は書けない。こう考えてくると、私の文章を書く能力が本当に私の能力なのか、あるいは私に固有の能力なのか、よく分からなくなってくる。よく分からないというより、むしろ積極的にどうでもよくなってくる。「私の文章執筆能力」は実は「私+眼鏡+パソコン+辞書+グーグル先生+ビール+あんなもの+こんなもの+……の能力」なのかもしれない。それでよい。

子どもの頃、テレビのコマーシャルで「眼鏡は顔の一部です」と聞かされていたような記憶がある。そして当時の私は「それは違う」と反発していたような気がする。眼鏡をかけない素顔こそがその人の本当の顔だと思いこんでいたような気がする。だが、目が覚めている時間のほとんどを眼鏡をかけて過ごし、自宅にいるときもずっと眼鏡をかけて行動する人間となった今では、眼鏡なしの私の「素顔」なんてどうでもいいという気持ちになっている。私の似顔絵を描く人は必ず眼鏡をかけた状態の顔を描くわけで、私の顔の外見は「私+眼鏡」の外見である。視力に関しても、「裸眼の視力」がどれくらいかすら私にとってはどうでもよくなっている。眼鏡で「矯正」することで生活できる視力を確保している私にとって、「本当の視力」(というものがあるとして)はどうでもいい。私が生活していく上で重要なのは眼鏡をかけた状態の視力である。

この原稿を書いている今は冬である。寒いので外出時は手袋をする。手袋をしたままの手でいろいろなものに触れる。「いろいろなものに触れる」と言いつつ、直接手に触れるのは手袋だけのはずである。私が感じることができるのは手袋の感触だけ……のはずだが、実際にはそうではない感じである。携帯電話の硬い感触、SUICAのとがった感触、紙の回数券のへなへなっとした感触、電車内のつり革の感触、それぞれの感触が、手袋を越えて伝わってくる。手袋は私の身体の一部ではない、はずである。外せば身体から離れるし、時には片方だけなくなったりもする。だけれども、はめているときの手袋は、まるで私の手の表皮のようである。

手袋だけではない。背負っているリュックに誰かがぶつかったりすれば、自分の身体にぶつかられた時に似た気持ちになる。ズボンに触られるのと脚に触られるのにほとんど区別はない。道を歩いていて感じるのはアスファルトの硬さであって靴底の感触ではない。

このようにしみじみ考えると、「自己」の境界は身体の境界ではないらしい。身につけて身体と一緒に移動する物は自己に含められやすいようである。さらには、パソコンのように通常は据え置きで使うもの、さらにその先にあるものが自分の能力に関わってくることも含めて考えると、自己は環境の中に広がっているように思えることもある。

もっと言うと、物ではなく他人ですら、「自己」に入ることがあると言えなくもない。たとえば明日の会議が何時にどこで開かれるのか、頭の中に記憶しているのを思い出すのと、手帳に書いてあるのを確認するのと、有能で親切な同僚に聞いて確認するのと、どれだけの違いがあるのか、あらためて考えるとよく分からなくなってくる。というか、どうでもよくなってくる。私の記憶は私の頭の中だけにあるものではないらしい。手帳や携帯電話やiPadやパソコンのハードディスクやインターネット上のどこかのサイトや、そして有能で親切な同僚や学生の頭の中にも広がっていると言えなくもない感じである。

これらは、ヒトの頭の働き(mind)を研究する学問である「認知科学」(cognitive science)という学問で、「拡張された心」(extended mind)とか「分散認知」(distributed cognition)とかと呼ばれている現象である。

そして本稿の課題は、それが言語にどう現れているか、ということである。

◇言語に現れた自己の境界

こんな風にしみじみと考えると、自己の境界がどこにあるかというのはよく分からなくなってくる。だが人は普通はこんなことをしみじみ考えたりはしないものだろう。たまに立ち止まってこういうことを考えるのは少なくとも私にとっては楽しいものだが、ずっと立ち止まったまま前に進まなければ生活が成り立たない。

なので、人は普通は何となく自己の境界が自己の身体の境界と一致すると思いこんでいるのではないかと私は推測している。そして普通の人が普通に使う言語は、そういう普通の人の日常的な事物の捉え方を反映するものである。だから言語においても、たいていの場合は自己の境界は身体の境界と一致するものとして扱われているだろうという推測も成り立つ。

だがしかし、それにもかかわらず、自己の境界が身体の境界と一致しないということが現れた言語表現というのは間違いなく存在する。その一端を本稿では、いくつかの言語現象について、先達によるすぐれた研究を紹介・再解釈していくことで示していきたい。

◇考える枠組み(1):所有傾斜

言語において「自己」の概念と密接に関係するものとして、「所有」の概念がある。言語学では伝統的に「所有」を「分離不可能所有」と「分離可能所有」に分けてきた。「私の顔」や「私の手」などと所有表現で表されることがある身体部位は「分離不可能所有物」に含められる。これらは生まれながらの所有物であり、自己の一部として自己から切り離すことができないものである。その一方で、「私の筆箱」「私の傘」などの所有表現で表されることがある筆箱、傘などは「分離可能所有物」に入れられる。これらは後で獲得されるものであり、日常的な捉え方では自己の一部とは見なされず、自己から切り離されうるものである。

そして実際には、所有概念はこの2つにきれいに分かれるわけではなく、間に中間段階が存在する。そのことを示したのが、角田太作氏の提唱した「所有傾斜」の概念である(Tsunoda (1996), 角田 (2009))。

角田氏の提唱した所有傾斜とは、次のようなものである。

(1) 身体部分 > 属性 > 身につけている衣類 > (親族) > 愛玩動物 > 作品 > その他の所有物 (角田 (2009: 127))

角田氏は日本語、英語を含めた世界の言語に見られるさまざまな文法現象を、このスケールに位置づけている。

このスケールは、自己と非自己が明確な境界を持つものと捉えられているのではなく、「身体部分」と「その他の所有物」を両極とした連続相をなすものとして捉えられていることを示している。そして(ここでは具体例は省くが)、構文の種類によってスケールのどの辺りまでの名詞句が使用可能になるかに違いがあるということが、この連続相において、自己と非自己の境界がどこに存在するかに関して捉え方に揺らぎがあるということも示している。

本稿では以下、「所有者上昇」と呼ばれる現象と「可能表現」に関してこのことを具体的に見ていく。……つづきはα-Synodos vol.213で!

3.中屋敷均「生物と非生物の境界、ウイルスとは何か」

ウイルスを生物に含めるべきか、それとも物質とみなすべきか。この問題は、21世紀以降、生物学の常識を揺るがすある発見によって大きく議論されるようになりました。「生きているか、生きていないか」、最も明らかなようで、実は曖昧な生物の境界線について考えます。

今回のαシノドスの特集は「境界」というテーマと伺った。世に多くある「境界」の中でも、人にとって最も冒しがたく明確な境界というのは、「生」と「死」の境界であろう。「生きている」ことと「死んでいる」こと、あるいは「生物」と「無生物」。その間には相互の往来が不能な絶対的な境界があると、思われがちである。しかし、結論から言えば「生物」と「無生物」の境界は、一般に思われているよりはるかに曖昧なものだ。その曖昧さを生み出している存在の一つが、本稿の主役、ウイルスである。

昨年『ウイルスは生きている』(講談社現代新書)というタイトルの本を上梓させて頂いたが、このタイトルに対する反応には、正反対の二つのものがあった。一つは「ウイルスが生きてるって、当たり前じゃないの?」というものであり、もう一つは「こりゃまた、ずいぶんと挑戦的なタイトルですね」というものである。典型的には、前者は一般の読者から、後者は生物学に知識がある人からの反応である。

「ウイルスが生きている」のは、当たり前という感覚は、やはりウイルスが私たちに病気をもたらす存在であるからだろう。ウイルスは、インフルエンザやエイズに代表されるような様々な感染症を引き起こす存在であり、コレラ菌とかペスト菌とかと同じような微生物の一種と思われがちである。「生きてもいないものが、どうして感染症を引き起こすのか?」というのは、自然な感覚である。

一方、「“ウイルスは生きている”とは、挑戦的な」というのは、生物学の世界では一般にウイルスは「非生物」と扱われており、その常識に反しているからである。「ウイルスは生物ではない」と書かれている教科書で生物学を学んだ人も多いはずだ。

さて、一体、ウイルスは生物なのか、非生物なのか?その本題に入る前に、まずウイルスとはどんなものか、簡単に紹介したい。ウイルスが、生物学で生物とされない最大の理由は、「細胞」という構造を持たないからである。

細胞は、元々「小部屋」を意味する言葉に語源があるが、細胞膜という薄い膜に囲まれた構造をしている。生物は、その膜による囲いの中に「自分の部屋」のような空間を作り出し、生存に必要なエネルギーの産生、物質の代謝や遺伝子の複製といった様々な化学反応に適した環境を作り出している。また、細胞は一般的に増殖の単位でもあり、この細胞が分裂することで、自分の子孫(コピー)を生み出す。このように細胞という構造は、増殖や代謝といった生物の基本的な性質を支える非常に重要な役割を果たしている。

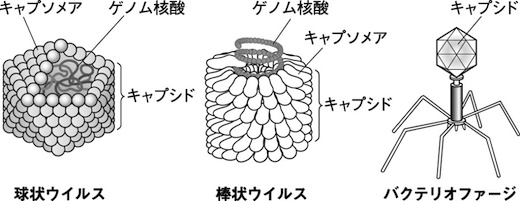

一方のウイルスであるが、大掴みで言えば、ウイルスはその細胞から遺伝子が飛び出し、キャプシド(注1)というタンパク質からなる殻を被って、一人で放浪しているような存在である(図1)。キャプシドタンパク質も遺伝子である核酸も比較的単純な物質であり、高度に純化すれば、ウイルスは鉱物のように結晶化してしまう。

ウイルスのゲノム核酸を包むキャプシドは、構成要素であるキャプソメアタンパク質が多数集まって構成されている。

また、ウイルスは自分の部屋を持っていない。だから一人ではエネルギーの生産も代謝もできず、どこかに居候させてもらえないと生きていけない。まるで「家なき子」のような存在である。このようなウイルスは、普通に考えると、教科書が教えるように、一人前の生物だとは思えない。「ウイルスは非生物」という生物学の常識は、このように確かに根拠のあるものである。

しかし21世紀になり、その生物学の常識が大きく揺らぎ始めている。その揺らぎは、異なった二つの方向からの発見が震源となった。一つは、他人の部屋に「犬小屋」のような部屋を持ち込んでいる生物が見つかったことである。これらは主に昆虫で発見された共生細菌のグループだ。生物が「部屋」を単位にしているという原則は良いとしても、部屋と呼ぶからには、ベットがあったり、空調機があったり、ワンルームマンションのように台所があったりと、普通に生活できる設備を整えていて然るべきだが、これらの共生細菌は他人の部屋の中に、小さな自分の部屋を持ち込み「母屋に台所があるなら、うちのは要らないよね」とばかりにどんどん自分の家財道具を処分して、現在では犬小屋のような部屋に住んでいる。……つづきはα-Synodos vol.213で!

4.嶋田晴行「境界(国境)の内と外――『アフガニスタン』という国家を例に」

日本に住む私たちとしては、日常生活の中で国境を意識することはそれほど頻繁にはありません。しかし、戦争、テロ、国家による迫害などにより、日々、国境を意識せざるをえない地域も存在します。国境を都合よく利用され、苦しみ続けてきたアフガニスタンの歴史から学びます。

◇はじめに

日本に住んでいる限り、国境という境界線の内側で生活しているという意識を持つことはあまりない。出張、海外旅行などでパスポートを提示するとき、あるいは外国の街角で聞きなれない言葉を耳にするとき、慣れ親しんだ国の境界の内側にいないことを感じるが、多くの人々にとってそれは永続するものでなく、ある一定の間だけの「外国」での経験である(注1)。

しかし、地球上には国境の中にいながら、つまりいずれかの国の国民でありながら、通常は国家から供給されると考えられている、生活を営む上で基礎となる安心(治安)やサービス(交通手段、上下水道、教育、保健)が提供されず、さらには差別、迫害さえ受けている人々もいる。そのような人々にとって、国境とは、自分を苦しめる国家や政府を象徴するものであり、将来の運命について確かなことは何も言えずとも、それを越えることが現在の苦境から逃れ、未来へ通じる希望となる。2015年のシリア難民への注目の影に隠れた感じもあるが、多くのアフガニスタンの人々が国境(国家)から逃れていることはそれを端的に示す例である。

そもそも境界(国境)はどのような意味を持つのか? 本稿では、国際政治の秩序を構成する極めて堅牢な構造物である「国家」と、それを枠取りする境界=国境についてアフガニスタンという対象を通して考えていく。

境界があることで国家として認められたが、大国をはじめとする外部から境界があることを都合よく解釈、利用されることでアフガニスタンは苦しんできた。それは領域(国境)で区切られた国家によって構成される国際秩序の中での宿命であり、国境で仕切られたことが現在まで続くアフガニスタンの「不幸」の原因の一つであるとも言える。

◇境界(国境)の中での不安

多発する自爆テロ、迫りくるタリバーンやIS(イスラーム国)への恐怖のみならず、街角で要求される警官からの賄賂、日常に潜む誘拐や女性への脅迫・襲撃など、アフガニスタンで生活する中で感じる不安は様々に存在する。それらはホッブズらの言葉を借りれば「自己保存の権利」への侵害であり、つまり生きていくことを困難とするような状況が日々起こっているといえる。

加えて、少なくとも過去16年間にわたって目指されてきた、有権者の投票によって選出された代表者が政府を組織しそれを運営する、「民主主義」の原理の根本を揺るがす事態も生じている。

典型的な例は、2014年6月にアシュラフ=ガーニとアブドゥラ=アブドゥラの間で争われた、大統領選挙の決選投票である。100万票ほどの差をつけてガーニが勝利したとの集計結果に対し、アブドゥラ側は大規模かつ組織的な不正があったと訴え、米国や国連の仲介もあり票の数え直しが行われた。しかし、不正が明らかになることでのさらなる混乱を避けるため再集計の結果は最後まで発表されず、米国の説得(介入)によって、ガーニの大統領職への当選と、役職として憲法などの規定の中にはどこにも明記されていない「行政長官」という職にアブドゥラが就任することで関係者間の合意がなされた(注2)。

それだけに留まらず、2015年6月に下院の5年間の任期が満了となったのにもかかわらず、議会選挙は2016年も行われないまま経過した。さらには最近では、アフガニスタン北西部を政治基盤とし、その穏然たる影響力から「軍閥」の一人と呼ばれ、「敵」への容赦ない仕打ちで知られるドスタム第一副大統領による政治的ライバルへの暴行、監禁疑惑などといった話題が報道された(注3)。

自分たちが住む国・政府への不信感という程度を越え、政府が自分たちの国の政府であり、それを運営する代表者たちが本当に自分たちの代表なのか疑わしいという、国家と政治の正当性についても疑問が呈されるような状況が続いている。そしてそのような不安な「国家」を米国はじめ国連、ヨーロッパ諸国、そして日本などの「国際社会」が、これまた不安を感じながら支えているのが、アフガニスタンの現状である。……つづきはα-Synodos vol.213で!

5.片岡剛士「経済ニュースの基礎知識TOP5」

日々大量に配信される経済ニュースから厳選して毎月5つのニュースを取り上げ、そのニュースをどう見ればいいかを紹介するコーナーです。

新しい年となって早1か月が経過しました。経済ニュースを見ても色々な事が生じているなと感じます。今回は、1月日銀金融政策決定会合、IMF世界経済見通し、メイ英首相EU離脱演説、トランプ新大統領誕生、2020年度基礎的財政収支8.3兆円の赤字についてみていきたいと思います。

◇第5位 1月日銀金融政策決定会合(2017年1月31日)

今月の第5位のニュースは、1月30日・31日に開催された日銀政策決定会合についてです。

金融政策決定会合の結果は現状維持ということで、長短金利操作(イールド・カーブ・コントロール)と2%の物価上昇率を超えても資産買入れを継続すること(オーバーシュート型コミットメント)は維持されました。なお、執行部を含む9人のメンバーのうち、今年7月に退任予定の佐藤委員、木内委員は反対を主張しています。この点も従来と変わりません。

同じタイミングで展望レポート(「経済・物価情勢の展望(2017年1月)」)も公表されています。景気は緩やかな回復基調を続けている中で従来からやや見通しを上方修正しています。物価の中心的な見通しについては、エネルギー価格の動きを反映して小幅なプラスに転じた後、マクロ的な需給バランスの改善と中長期的な予想物価上昇率の高まりから2%に向けて上昇率を高めていくとしています。

こうした日銀の見通し通りに経済・物価が推移するかどうかは、エネルギー価格の動向、マクロ的な需給バランスの改善、中長期的な予想物価上昇率の高まり、の三点が鍵となるでしょう。筆者は、エネルギー価格の動きを決める原油価格は、現状から大きく上昇に向かっていくとは考えづらいと思います。つまり、原油価格が上昇すると、シェールガスやシェールオイルといった代替エネルギーの需要が高まるため、価格上昇は思った程進まないと考えています。そしてマクロ的な需給バランスの改善は、政府の財政政策の助けなしには思うように進まないと考えています。さらに言えば、中長期的な予想物価上昇率の高まりについても、現在採用している枠組みでは、予想に働きかける影響は小さいのではないかと危惧しています。

展望レポートでは、経済の下振れ要因として、海外経済の動向に関する不確実性が指摘され、特に米国経済の動向や金融政策運営が最初に指摘されています。トランプ政権誕生後の現状を踏まえて、海外、特に米国経済の先行きに対する不確実性が増している事がわかります。

昨年9月に日銀が採用した新たな枠組みは、低金利を維持することで経済の好循環を増幅させる効果がある一方で、マイナスのショックが及んだ場合には、その悪影響を更に助長してしまう難点も抱えています。予想インフレ率はようやく下げ止まったとはいえ、安定的な拡大からは程遠い状況です。政府との連携を通じた新たな政策が必要でしょう。……つづきはα-Synodos vol.213で!

プロフィール

シノドス編集部

シノドスは、ニュースサイトの運営、電子マガジンの配信、各種イベントの開催、出版活動や取材・研究活動、メディア・コンテンツ制作などを通じ、専門知に裏打ちされた言論を発信しています。気鋭の論者たちによる寄稿。研究者たちによる対話。第一線で活躍する起業家・活動家とのコラボレーション。政策を打ち出した政治家へのインタビュー。さまざまな当事者への取材。理性と信念のささやき声を拡大し、社会に届けるのがわたしたちの使命です。専門性と倫理に裏づけられた提案あふれるこの場に、そしていっときの遭遇から多くの触発を得られるこの場に、ぜひご参加ください。