2014.10.30

なぜ香港の若者は「中国嫌い」になったか――香港民主化運動に見る中国の弱点

香港でひと月以上も続いている今回の民主化運動の主役は、学生などの若者である。ノーベル平和賞を獲得したマララ・ユスフザイらとともに、タイム誌に2014年の「世界で最も影響力のあるティーンエージャー25人」に選ばれた黄之鋒(ジョシュア・ウォン)のみならず、生中継のカメラを前に政府高官との2時間の論戦を見事に戦った「学連」幹部の5人など、若者のパワーは大人を凌駕している。もはや昨年来、真の民主主義を中国政府が拒否した場合にはセントラル地区の金融街で座り込み抗議をするという「オキュパイ・セントラル」を発案・主導してきた学者たちなどは、運動が始まるや否やすっかり影が薄くなってしまった。

香港の若者の北京への反発は特に強い。香港大学民意研究プロジェクト(港大民研)の今年6月の調査によれば、自身を「香港人」と称する者は30歳以上で62.3%であったのに対し、18~29歳では86.7%に上った。逆に「中国人」と称する者は30歳以上で35.8%、18~29歳ではわずか13.3%である。アイデンティティの面でも「若者の中国離れ」は明らかである。

これは返還前の大方の予想とは異なる展開である。今の若者は返還前後の生まれの世代である。返還当時には、名実ともに「中国の一部」となる香港では、教育が変わり、国民統合が進み、人々の間に愛国心が育ってゆくという予想も少なくなかった。中国政府が理想とするのはそういう展開であったはずだ。しかし、今現れているのは、返還後に生まれた世代こそが、特に反中的になっているという現象である。

なぜ香港の若者は「中国嫌い」になったのか、この問題を考えると、台頭する中国が克服できていない、一つの大きな弱点が明らかになる。

蜜月だったころ

香港市民の対中感情が悪化したのは、実はごく最近の現象である。ほんの数年前、北京と香港は蜜月関係にあった。港大民研の調査では、2007年10月には「中央政府を信任する」と答えた者は59.0%、「信任しない」はわずか12.9%であった。アイデンティティ調査も、2008年6月は「香港人」が18~29歳でも58.3%(30歳以上44.6%)、「中国人」が18~29歳で41.2%(30歳以上54.5%)と、中国人意識も今よりずっと高かった。

この頃の香港はどういう状況にあったのか。1997年7月1日、香港は英国から中国に返還された。北京は国際社会や台湾に「一国二制度」の成功をアピールするため、極力香港内政への干渉を控え、ローキーな態度を貫き、香港市民には安堵が広がった。しかし、予想外の大きな問題が生じる。返還直後からのアジア金融危機により不動産バブルが崩壊、香港経済は深手を負った。回復がおぼつかない中、2003年には謎の新型肺炎SARSが流行し、香港の小売り・観光業に壊滅的な打撃を与えた。同年7月1日、不満が頂点に達した香港市民は、「50万人デモ」と俗称される大規模な反政府デモを起こした。

この危機を前に、北京は対香港政策を大きく変えた。その柱が「経済救港」と称される、経済面での急速な大陸と香港の融合策である。香港の金融機関の人民元業務を解禁し、金融機関は大きく潤った。また、大陸から香港への個人旅行が段階的に解禁され、小売り・観光業は瞬く間に復活した。失業率は急低下し、GDPは安定成長の軌道に乗った。

同時に、政治の面でも北京は香港に対して限定的な妥協の姿勢を示した。50万人デモが求めた普通選挙の実施要求は先送りし、一部の失望を招いたものの、2005年3月にはデモで辞職を要求された董建華行政長官を事実上更迭した。後任の曽蔭権は英国植民地時代の香港政庁から勤め上げた官僚で、共産党から見れば「愛国者」とは評価しがたい経歴であるが、市民の間で人気があった。北京はこの人事で香港の民意に配慮したのである。曽蔭権の就任で、香港の政治危機は一旦ほぼ収束した。この頃の北京は、香港のニーズを踏まえて、それに答える政策を実施していたのである。

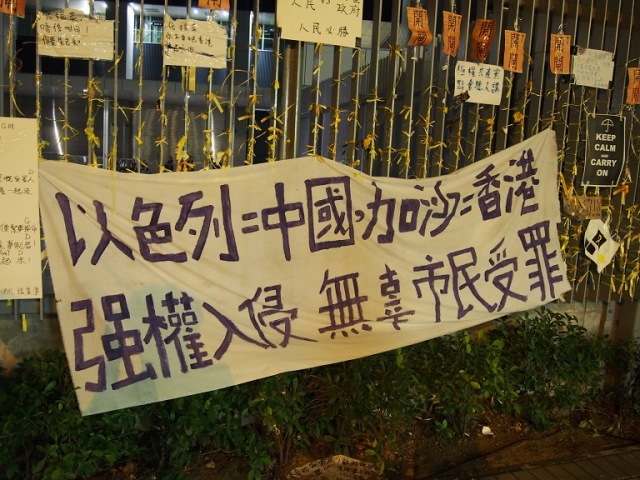

られた横断幕(撮影:倉田明子)

「ビッグ・プレゼント」はもう要らない

この経済融合拡大策は、北京にとっては香港の支持を得るための万能薬にも見えた。返還記念日などの節目に中央政府から指導者が香港を訪問するたびに、北京からの「ビッグ・プレゼント」と称して新たな香港経済活性化策が持参され、メディアが提灯記事を大きく報じるのが通例となった。

しかしこの後、香港市民の大陸に対する感情は急速に悪化してゆく。その原因は「中港融合」の副作用の拡大である。最も大きな問題は不動産価格の上昇であった。政府統計では、1999年を100として、2012年の住宅の販売価格指数は206.2、オフィスは334.7、小売業用の建物は420.5と暴騰した。富裕層が資産を増やす一方、庶民は家賃の暴騰に悲鳴を上げた。

中でも若者への打撃が大きかった。香港では伝統的に、若いうちに小型のマンションを購入し、高く売り抜けて買い換えるのを繰り返すのが資産形成の定番ルートである。不動産が買えないと結婚できないという感覚を持つ男性も多い。しかし、今の値段では若者は最初の物件に手が出ない。香港中文大学の調査によれば、2010年に九龍の40平米弱のマンションを購入するのに、平均的な家庭の年収10年分が必要とされた。2002年には同じものを4年分の収入で購入できたという。不動産の暴騰により、多くの若者の人生設計が狂った。

このような情勢変化に対し、政策の調整は遅れ、政府と市民の溝は深まった。2011年8月、李克強総理は例によって金融機関の人民元業務拡大という「ビッグ・プレゼント」を手に香港を訪ねたが、香港はすでにこの手の政策に慣れ、飽き、反応しなくなっていた。共産党寄りの新聞を除けば、「プレゼント」の報道は限られ、むしろ世論の焦点は李克強が香港大学を訪問した際、天安門事件の名誉回復を求める学生のデモに迎えられたことに移った。学生が警備の警察官ともみ合いとなり、負傷したにもかかわらず、「デモは遺憾」と学生を非難した香港大学長は間もなく辞職に追い込まれた。

多くの市民がもはや喜ばない「プレゼント」を、中央政府指導者はなぜ運び続けたのか。制限選挙の下で財界人が過剰代表され、その特権層に選ばれた行政長官が北京に忠誠を誓う制度の下で、「中港融合」の主たる受益者である特権層の、さらなる「プレゼント」を求めるが声だけが大音量で政策に響くという、構造的な問題があったからであろう。2012年の7月1日デモでは「党官商勾結」、即ち共産党・香港政府・財界の癒着への非難がスローガンとなった。こうして徐々に多くの市民が、民主化の必要性を痛感するようになっていった。

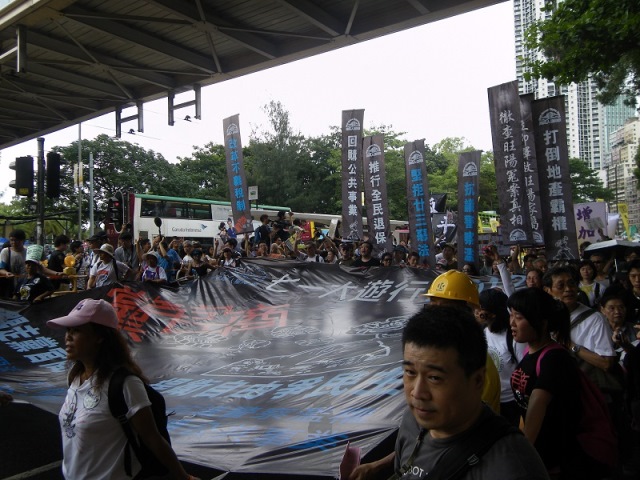

:倉田徹)

魅力を欠く人々

香港の人々の間で、中央政府指導者以上にイメージが悪いのは大陸からの観光客であった。港大民研の今年5月の調査で、中国政府に好感を持つと答えた者は30.0%、反感を持つ者は33.1%であった。これは香港政府(好感25.0%、反感37.4%)や日本政府(好感12.5%、反感56.9%)よりもかなり良い数字である。しかし、中国人民に好感を持つ者は28.1%、反感を持つ者は24.1%であり、香港人民(好感51.3%、反感8.6%)や日本人民(好感50.1%、反感13.7%)と比べると大幅に劣る。多くの国に関して、政府よりも人々に好感を持つ傾向の強い香港市民であるが、中国については人々のほうが政府以上に嫌われている。

香港市民が日常的に接触する「中国人民」は、何と言っても観光客である。返還の1997年に年間のべ236万人だった大陸からの観光客は、昨年には4,050万人に達した。香港の総人口の5倍強である。彼らは香港の小売業にとっては欠かせないお客様であるが、様々な社会問題の原因にもなった。

特に2009年4月、リーマン・ショックの対策の一環として、隣接する深圳の住民が香港旅行のマルチビザを与えられると事態は悪化した。深圳から最も近い郊外の町で日用品を買い占めてすぐに深圳に戻り、一日に何度も往復する運び屋が現れて、静かな郊外はにわかに騒然となった。いつしか香港市民は、大量にやってきて買い占めて去る大陸からの観光客を「イナゴ」と呼んで差別するようになった。

若者にとって観光客の問題点は、彼らが香港の町並みをも変えてしまったことである。今回デモ隊が占拠した九龍半島の旺角は、若者向けの安い商品を扱う小商店やレストランが並ぶ庶民の町であったが、今や目抜き通りは宝飾店や時計店ばかりの、完全に大陸観光客向けの町へと変貌してしまった。さしずめ、渋谷のセンター街や、原宿の竹下通りが、中国人観光客向けの免税店だけになったようなものである。旺角の占拠には、自分たちの町を取り戻したいという、香港の若者の思いもあったに違いない。

(撮影:倉田明子)

ぶ(撮影:倉田明子)

一部の観光客のマナーも問題となった。列に割り込む者、痰を吐く者、果ては子供に路上や駅のホームで排泄させる者まで、彼らの醜態は携帯カメラで記録されてはネットに公開され、香港市民の反感を買った。中でも大きな問題になったのは、2012年の「香港人は犬」事件である。飲食禁止の電車内で菓子を食べていた大陸観光客の児童を注意した香港市民に、子供の母親が食ってかかり激しい口論となった。この様子を別の乗客が動画撮影しており、ネットで紹介され波紋を呼んだ。しかし、この動画を紹介する大陸のテレビ番組で、コメンテーターの孔慶東・北京大学教授は逆に、「偉そうに説教する」香港人を罵倒した上で、「香港人は未だに英国植民地の犬だ」と発言した。これには香港市民も大反発し、デモも発生した。「中港融合」は、副作用として両者の感情的な対立、即ち「中港矛盾」を生んでしまったのである。

反洗脳

:倉田徹)

一方の香港市民に言わせれば、中国政府こそが「偉そうに説教」してくる側との感覚がある。北京がしばしば問題視したのは、教育の足りない香港市民の「愛国心のなさ」であった。香港市民は中国系が圧倒的多数とはいえ、歴史的経緯から共産党に抵抗を持つ者が多い。これに危機感を持つ北京はしばしば「人心の回帰」を課題として挙げる。主権・土地・人民は英国から返還されたが、人の心がまだ祖国に復帰していないというのである。

この課題に対し、北京が実施しようとしたのは「愛国教育」という対処法であった。2007年の返還10周年の記念パーティの際、香港を訪れた胡錦涛国家主席は演説において、香港に愛国教育の強化を求めた。北京が香港の若者に知ってもらいたいのは、中国の苦難の近現代史と、現在置かれている厳しい国際環境であるという。かつては欧米列強や日本から恣に侵略され、今は米国や日本などからの封じ込めに遭っている中国の過去と現在を知れば、敵対的な外国勢力に警戒して共産党を中心に団結しようという気持ちが自然に湧くはずだと、北京は考えたようである。

しかし、外国への敵愾心と猜疑心をバネにしてナショナリズムを高揚させようとする教育は、大陸ではいざ知らず、世界とのネットワークを生命線とする国際都市・香港の、日本アニメで育った若者に響くわけがない。香港の若者が常識として知っている文化大革命や天安門事件についての共産党側の評価も、全く奇妙なものである。例えば、2011年3月25日、中央政府の香港出先機関・中央政府駐香港連絡弁公室の宣伝部長の郝鉄川が、「理解の不足している」香港人を説得するつもりで香港紙『明報』に掲載した文章では、「文革は母親が子供を間違って叩いたようなものであり、共産党60年の統治の功績から見れば重要性の低いもの」とする。膨大な死者を出した事件を「大した問題でない」とするような価値観を示すことで、この人物はどんな「教育」効果を狙ったのであろうか。

実際、「愛国教育」は香港で若者の激しい抵抗を受けた。香港政府は2012年9月からの小・中・高への「国民教育科」導入を目指して準備を進めたが、左派系の団体が作成した国民教育科の副教材に、中央政府指導層は進歩的で無私で団結している、米国の政党の悪質な闘争で人民が苦しんでいるなどの表現があることが報じられ、国民教育科が大陸的な「洗脳教育」になるとの懸念が急速に広がった。保護者や学生は速やかに団体を結成し、連日政府庁舎前で数万人規模の「反洗脳」をスローガンとする集会を行い、ついに「国民教育科」導入を撤回させたのである。

中共の威嚇を懼れず

「反国民教育運動」は大胆な行動であった。政府本部前の広場で学生が何日も座り込んでハンストをしたことは、天安門事件当時を想起させる。しかもこの広場は人民解放軍の香港部隊本部と目と鼻の先の場所であった。ベテランの民主派は弾圧を恐れ、学生に行き過ぎないよう戒めたという。

しかし、結局学生たちはこの時は国民教育科を政府に断念させ、「勝利」してしまった。彼らの世代は天安門事件を目で見ていない。共産党がどれほど強大でも、そして、大陸で彼らがどれほど民主活動家を弾圧していたとしても、香港の市民運動に対して彼らが打てる手は極めて限られていると、学生たちは見透かしていた。北京は香港のデモや集会などに対して、一般の学生や市民に参加を思いとどまらせるような効果的な「脅し」をかけることができなかったのである。

今年の7月1日デモでは、6月に北京が初めての「一国二制度白書」を発表し、北京が香港に対して「全面的統治権を持っている」と表現したり、「オキュパイ・セントラル」が実施した行政長官普通選挙案を選ぶ民間電子投票のサイトに大がかりなハッカー攻撃が仕掛けられたりと、締め付けの強化のイメージが広がった中で行われたが、デモ主催者は「無懼中共威嚇(中共の威嚇を懼れず)」という、7月1日デモとしてはかなり踏み込んだスローガンを採用した。デモは10年ぶりの規模の動員となった。

露骨に共産党を挑発するスローガンが使われたこのデモを受けて、北京はどのような反応を示したか。デモ翌日、北京では財政部と人民銀行が記者会見した。財政部は香港で6年にわたり総額960億人民元の国債を発行してきたことなど、香港の繁栄と安定のために大陸が大きく貢献してきたことを説明した。人民銀行は、香港が世界の人民元オフショア市場の53%を占めていることを指摘し、この不断に大きくなるパイを香港は大事にすべきだが、「食べたくないというなら香港の勝手だ」と警告した。相も変わらずの「ビッグ・プレゼント」論である。今時このような「脅し」が、むしろ景気後退で不動産が安くなることすら期待している香港の若者に通用するはずがない。北京の切るカードは、10年前とは異なり、香港のニーズとはすっかりずれてしまっていた。

そして、9月28日、「オキュパイ・セントラル」が発生した。

中国の弱点:ソフト・パワーの欠如

こうして過去10年間の北京の対香港政策を振り返ると、その限界が浮き彫りになる。北京が使った最大の武器は経済カードであった。金と人の移動の管理にまつわる規制や政策を利用してマクロ経済を刺激するのは、大陸においても北京の得意とするところであり、マクロ経済が低迷していた当時の香港に対しては効果があった。しかし、北京は財界の利益を重視するあまり、市民生活の利益を犠牲にする過度な「中港融合」政策を、その問題点を認識しないまま注ぎ続け、「中港矛盾」の原因を作ってしまった。大陸の人々の言動はまた対立を悪化させた。香港市民の心理的反発に対して、北京が打てる具体的な対策は「教育」しかなかったが、説得力を欠く意見の強制はさらなる反発を呼んで逆効果を招いた。大陸であれば、反発は力で封じることもできたが、大陸と異なる制度を持つ国際都市・香港で、世界の監視の目の前で、学生デモを武力鎮圧するようなことはできないはずと、北京は学生側にもなめられていた。

結局、中国政府に圧倒的に欠如していたのは、経済力・軍事力などのハードな強制力が利かないときに、魅力・説得力によって人を動かす力、即ち「ソフト・パワー」である。共産党への忠誠心を喚起しようとする宣伝や教育活動が効果を生まなかったのは、多元的な言論や価値が競争している香港社会で、共産党の言論が市場競争で市民の支持を勝ち取れていないからである。香港の学生たちが真の民主主義が欲しいと主張するのは、世界の多くの政府や著名人が香港の学生支持を表明したことからも分かるように、世界的な価値基準から見て正当な要求である。中央政府は外国勢力の影響が国の安危に関わるなどとしてそれを拒んだのであるが、香港の若者に対して説得力は不十分である。

こういう「ソフト・パワー」の存在価値自体に、北京は十分気づいているとは言えない。今回のデモに対して、北京はその資金源や組織原理を気にしているという。巨大なピラミッド構造を特徴とする中国の体制内の人たちは、自らの組織と行動から香港の状況を推測し、金と組織的権力というハード・パワーがなければ動員はできないと発想しているのであろう。しかし、今の若者は共通の理念とインターネットがあれば、小遣い銭を持ち寄るだけでかなりの運動を実行できてしまうということに、北京は気づいていないか、気づこうとしていない。中国政府系メディアは米国の基金から民主派の労組系の議員が幾ばくかの資金援助を受けていたというような細かい事実を探し当てては、鬼の首を取ったように「西側勢力の関与」を喧伝しているが、これではデモの真相には決して迫れない。

現在の中国は、経済力のみならず、様々な面において世界第二の大国になった。米国とは異なる政治・経済・価値の体系を持っているという意味において、一部からは米中の「G2」時代とも称されるように、中国は米国と並び立つ潜在力のある唯一の国家と言っても過言ではない。欧米型の、自由民主主義の政治体制と市場経済を信奉する体制を「ワシントン・コンセンサス」と称するのに対し、権威主義体制と国家資本主義の中国式体制を「北京コンセンサス」と呼ぶ論者もいる。

しかし、「北京コンセンサス」は、途上国の発展モデルの一つとしては有効であり、アフリカなどにはその信奉者は少なくないが、その弱点は先進民主主義国に対して全く魅力がないことであろう。中国は欧米型のデモクラシーにも欠陥が多いことをあげつらい続けているが、自らが欧米型へのオルタナティブを提示して、欧米にインパクトを与えることは全然できていない。自由な国には、自国が中国のような社会になって欲しいと考える者は極めて少ない。この点では、特に学生運動など、西側諸国の若者の間に少なからぬ支持者を持った冷戦期のソ連と比べても全く劣っている。中国の場合、都合の悪い世界標準の民主や自由を受け入れないために「中国の特色」を強調することで、何かと「西側勢力」に対してとげとげしい態度をとることになり、結果として北朝鮮のような「悪友」とばかり親しく交わることを余儀なくされ、ますます世界の主要国との関係緊張を拡大するという悪循環に陥っていると見える。

欧米と政治的価値観で争えないならば、せめて文化人や映画スター・歌手など、何か中国の魅力を代表する人物でもいれば、世界の若者や大衆の心理に影響できたかも知れない。しかし、かつての香港スターのような、世界に知られる中国のスターが出現する気配は感じられない。

どんな国もその軍事力と経済力で全世界を支配することはできない。味方を増やせる魅力・説得力のない国の影響力はどうしても限られる。中国が、単なる「超大きな国」から、世界に影響力のある「超大国」へと脱皮するには、このソフト・パワーの弱点を克服する必要があるが、そのハードルは、香港行政長官選挙への民主派の出馬のハードルと同様に、非常に高いようにも見える。

プロフィール

倉田徹

立教大学法学部政治学科准教授。1975年生まれ、2008年東京大学大学院総合文化研究科博士後期課程修了。2003年から2006年まで在香港日本国総領事館専門調査員。日本学術振興会別研究員、金沢大学人間社会学域国際学類准教授を経て現職。専門は現代中国・香港政治。著書に『中国返還後の香港』(名古屋大学出版会、2009年、サントリー学芸賞受賞)。