2017.06.21

元難民の社会統合にむけた険しい道のり――忘れ去られた難民問題に学ぶ

シリーズ「等身大のアフリカ/最前線のアフリカ」では、マスメディアが伝えてこなかったアフリカ、とくに等身大の日常生活や最前線の現地情報を気鋭の研究者、 熟練のフィールドワーカーがお伝えします。今月は「等身大のアフリカ」(協力:NPO法人アフリック・アフリカ)です。

忘れ去られた難民問題

現在、国連難民高等弁務官事務所(United Nations High Commissioner for Refugees: 以下、UNHCR)が難民問題の恒久的解決策として掲げているものに、本国への帰還、第三国定住、そして庇護国への社会統合がある。このうち、アフリカでもあまり例のない難民の庇護国への社会統合が、ザンビアにおいて難民法の改正を伴う形ですすめられている(村尾 2017)。

アフリカ難民といえば、すでにこの「等身大/最前線のアフリカ」シリーズで取り上げられてきた、南スーダンやコンゴで極限の暴力的状態に追いやられた人びとを思い浮かべるだろう。もちろん、北・西アフリカにおいて、イスラーム系組織のテロ行為によって故国を追われる人びとも大勢いる。こうしたアフリカ難民を含め、庇護申請者や国内避難民といった故郷をおわれた人びとの数は、UNHCRの支援史上でも過去最多の6530万人(うち、難民は2130万人)を記録するという危機的状況にある(UNHCR 2016)。

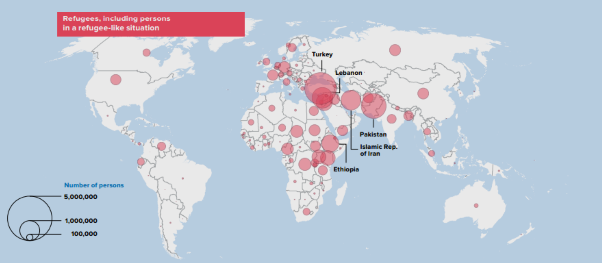

世界の難民分布 UNHCR Grobal Trend 2016より一部抜粋

世界の難民分布の図をみてわかるとおり、本稿であつかうザンビアを含む南部アフリカは、アフリカのなかでは難民数が少ない。しかし、難民数は少ないものの、庇護国に長期滞留している難民が目立つ。長期滞留難民は、「難民の世紀」とよばれた前世紀から世界的に問題視されてきた。しかしながら、中東を中心とした緊急性の高い地域で発生する大量の難民に支援が集中するなかで、長期滞留難民問題は、近年特に忘れ去られがちになっている。

ザンビアで現在実施されている難民の社会統合は、前世紀より同地域で課題であったこの長期滞留難民問題を解消し、世界の難民問題解決にむけたモデルケースとなる先進的な事例となることが期待されている。そうして、「元難民の社会統合(Local Integration)」プロジェクトとして称揚され、日本も多額の支援をおこなっている。このプロジェクトは、2014年に開始されて以降、1951年の難民条約の終了条項が適用され、難民の地位が解消されたアンゴラとルワンダの元難民を対象に、法的・社会的にザンビア人と同一の状態となるよう統合していくことが目標に掲げられてきた。

これまでザンビアは、難民に対して一貫して門戸開放の姿勢を保っており、その対応が「寛容」とすら評価されてきた(渡部 2006)。しかしながら、同国が国連機関と共に牽引する元難民の社会統合は、実際には進んでいない。その理由に、長期滞留難民の援助依存の姿勢に問題がある、と考えるドナー関係者は少なくない。

しかしながら、長期滞留難民のいかなる状況を援助依存と理解するのかについては、注意が必要であろう。なぜならば、先進国を中心とするドナー諸国によって進められている難民保護の法制度整備のなかでは、ドナー諸国の論理のみによって、難民が援助依存であると理解される傾向が強いからである。ザンビアにおける元難民の社会統合は、元難民たちがどのように考え、いかに日々を生きているのかという視点で元難民を総合的にとらえることなく進められているのが現実である。

元難民側の視点が看過されたまま彼らの定住の状態をとらえることは、難民を静態的にとらえた古典的議論(e.g. Kuntz 1973)に私たちを立ち戻らせるだけではない。世界的に注目を集めるこのプロジェクトが、偏りをもつ誤った形で理解され世界に発信されれば、私たちは難民問題を解決ではなく、深刻化させる方向へと後押ししてしまう側になりかねない。

それに対して、難民を中心においた人類学的な研究は、紛争を幾度と繰り返し、史上最悪の人道危機を迎えた現代社会において、難民を多面的に理解し、難民問題解決にむけた視点を提供する可能性をもつといえる。以下では、私がおこなってきた元難民の生活に関する人類学的調査の結果を交えながら、現在のザンビアにおける元難民の社会統合を考えてみたい。

ザンビアと元難民の社会統合プロジェクト概要

ザンビアは貧困国である。国民の8割は小規模農業によって生計を支えている。こうした貧しい状態にあって、1964年の独立以降、平和を保ってきた同国は、ジンバブエ、モザンビーク、アンゴラ、コンゴ民主共和国といった周辺国から多くの難民を受け入れてきた。難民の大半は、国内の2つの難民定住地で農業を営んで自給自足の生活をしている。難民が庇護国のなかで自立的に生きていくことを考えるとき、ザンビアでは、難民が農業のために必要な土地をいかに確保し、自給自足を達成できるかが論点となる。このことは、後述する元難民の社会統合の現状から浮かび上がる課題と関連している。

ザンビアの元難民の社会統合は、2つの難民定住地で実施されている。その実施内容は、1)法的地位の付与、2)総合再定住プログラム、3)難民流入による影響をうけた地域でのアドボカシー、である。

1)法的地位の付与では、まず元難民に対し、10年間の居住許可書を発行する。この際、ザンビア国籍の親をもつ子供には市民権が与えられる。元難民は、短期の居住許可書を取得した10年後には、市民権獲得の申請が可能となる。短期の居住許可書を得るのに必要な金額はおよそ5USドル(注1)で、在留外国人の身分証が与えられる。ただし、居住許可書の申請には、出身国での出生証明書と出身国のパスポートが必要である。アンゴラ政府の場合、出生証明および10年間有効のパスポートは、ともに無料で発行している。

(注1)2017年3月現在の為替レートで換算。身分証明書の申請にかかる価格は2014年以降変化してきた。

アンゴラのパスポート(左)とザンビアの居住許可書(右)

2013年12月の時点で、法的地位の移行の対象者に該当する元難民のザンビア国内総人口は、23,758人であった。2015年9月、ザンビア内務省が法的地位付与の適用範囲を拡大したため(注2)、約4000人の元ルワンダ難民と1万9000人強とほぼ全てのアンゴラおよびルワンダ出身の難民が適用対象となった。ただしルワンダ出身の難民は、1998年以降に避難した人びとが依然難民の地位のまま保護されている。

(注2)2013年当時、アンゴラ元難民に関しては1966年から1986年にザンビアへ避難してきた難民に対して適用されていた。これを2015年には2003年までに拡大した。

2) 総合再定住プログラムとは、元難民とザンビア人両方を対象に、国内の二つの難民定住地に設置された再定住スキームの土地へ移住させ、農業生産、雇用と世帯収入の維持と改良のための基礎的サービスを提供するものである。NGOやザンビア政府によって、学校、診療所、マーケット、教会、交番、農産物貯蔵庫、レクレーション施設や行政施設などを併設する計画も進行中である。入居者には農業資材等の支援も実施されている。

3) 難民流入による影響を受けた地域でのアドボカシーは、経済、社会および環境面での損失を補う地域開発を支援するものである。このアドボカシーはまた、元難民、難民と地域住民間のギャップを埋めて対立を防ぐものとして重要視されている。2013年、UNHCRは、難民定住地のある2つの郡それぞれで漁労、家禽飼養と養蜂の支援を実施した。このほかにも、EU、国連食糧農業機関(Food and Agriculture Organization: FAO)による農業プロジェクト、世界銀行による生計支援プロジェクト等が進行している。

しかし、これらのプロジェクトは、開始当初より緻密に計画されて遂行されたわけではなかった。2014年に、UNHCR主導のもとで総合的な計画枠組みといえる「戦略的フレームワーク」が作成され、ザンビア政府とUNHCRが元難民の社会統合プロジェクトを先導することや、その他の援助団体の役割分担等が記されたが(UNHCR 2014)、これはあくまで「枠組み」構築を狙ったものであり、細部を補うものがなかった。また、実施内容である元難民への法的地位の付与や、総合再定住プログラムに沿った元難民の再定住地への移動などは、進まないままであった。

法的地位の付与によって居住許可書を取得した元難民は、ザンビア内のどこでも定住することが可能となる。ただし、それには居住許可書のほかにパスポート、ザンビアおよびアンゴラの国民登録証を携帯している必要がある。これまでに、これらの身分証明書が関連機関で発行されても元難民のもとに届いていない事態が発生している。

さらに、元難民の社会統合プロジェクトは、同プロジェクト開始後に2016年12月末まで1年間延長されたが、そののちも、元難民の社会統合は状況に応じた流動的な運営となった。このことが、元難民にますます不満をもたらし、2017年5月の移住期限をすぎても再定住地への移住を拒む者が多くいるのが現状である。

以下では、元難民の社会統合プロジェクトの対象地域の一つ、マユクワユクワ難民定住地の現状について、それぞれの難民定住地の概要を示したうえで、元難民らの生活の実態を交えつつ紹介していく。

マユクワユクワ難民定住地

マユクワユクワ難民定住地は西部州カオマ県にあり、県庁のあるカオマ市の西85kmに位置する。この定住地は、1966年にアンゴラから大量の難民を受け入れるために設置された、アフリカにおいて最も古い難民定住地の一つである(注3)。2016年1月現在、難民が5412人、庇護申請者が44人住んでいるほか、社会統合プロジェクトを通じて法的付与が完了しているアンゴラ元難民が6561人、ルワンダ元難民141人に対し、居住許可書を取得するための法的付与および定住地から再定住スキームのプロットへの移住が進められている過程にある。

(注3)難民定住地設置にあたっては、この地域の主たる民族集団であり、その土地を統括するンコヤのチーフが許可を与え、ザンビア政府およびNGOであるLutheran World Federation、UNHCRなどの国際機関によってその運営がなされてきた。

マユクワユクワ難民定住地の入口

難民定住地の住居の様子

再定住地は、マユクワユクワ難民定住地の南側を拡大し、150㎞2の面積が整備されている。再定住地では、元難民2000世帯とザンビア国民2000世帯をあわせた4000世帯が入植できるよう、5haまたは10haの区画が整備されている。2017年3月末現在では、元難民とザンビア人をあわせた412人が再定住地で生活しており、各世帯が分散した場所に入植し住居の周囲を耕作している。

再定住地に建設された小学校(1年~4年まで)

元難民は「援助依存」?

先にみたとおり、生活環境の整備が進められてきたにもかかわらず、再定住地の人口はザンビア人とあわせて412人とまだまだ少ない。元難民は、現在もなお、様々な理由で再定住地に移住せず、難民定住地にとどまっているのであるが、どうやらこの理由がプロジェクト実施側には「援助依存」ととらえられているようであった。

難民定住地にて、再定住地へ移住しない理由について元難民にインタビューを実施した際、その理由の第一にあがってくるのが、水の問題であった。再定住地には政府水道局により井戸が設置されているが、この井戸水が橙色で飲みたくないというのである。

再定住地の飲用水

水質改善のためのフィルター装置付き井戸もあるが、再定住地全体に行き届いていない

水のほかに、家屋の建設も課題として挙げられる。NGOによって進められた家屋建設は、社会的弱者と一部の住民のみが対象とされた。なかには、家屋の骨組みだけであったり、劣悪な立て付けであったり、世帯の規模をはるかに下回り全員が住めない広さであるなど、住むことのできない状態で放置されている家屋もある。

再定住地の住居。窓とドアがない。右側には2016年から耕作をはじめた畑が広がる。

骨組みの立て付けだけで残された家屋

学校の問題もある。再定住地には、2つの小学校が建てられたが、うち一つはもともとコミュニティスクールであった1~4年生までの小さな学校である。1~7年生まで受け入れている小学校はあるものの、8~12年生までが通う中学校は未整備である。学校に通う子供をもつ世帯のなかには、中学校が整備されている難民定住地で子供を就学させることを想定して、移住を拒むものが多い。

また、難民の地位にあったころ、NGOなどによって提供されていた奨学金などの就学支援は、元難民になった今は受給することができない。学費の問題は、将来の見通しのない再定住地での生活に元難民を向かわせない大きな原因である。

さらに、病院は新しく建設されたとはいえ、学校と同様に、十分に設備が整えられたとは言い難く、医療従事者として看護師のみがいる状態である。このほかにも、道路の未整備の問題もある。

私は、以上のように元難民から説明される「再定住地に移住しない」理由をUNHCRおよび政府、NGO関係者と議論した。支援者側にとっては、元難民がインフラの未整備に問題があると主張しているとも理解できるため、「元難民は贅沢だ」「これまで難民定住地で長期間援助に頼った生活をしてきて、援助依存な体質であるから、ドナーにどうにかしろと言っているのだ」というフラストレーションにつながってしまっている。

しかしながら、再定住地に移住しない理由はそれだけではない。日々の生計に着眼してみると、再定住地への移住問題の根幹には、住み慣れた難民定住地の土地を手放す生計上のリスクが隠されていることがわかる。

マユクワユクワで暮らしてきたアンゴラ元難民たちは、もともとアンゴラのモシコ州からクアンド・クバンゴ州にいた人びとである。彼らはマユクワユクワの難民定住地に定住して以降、アンゴラでしていたように、焼畑と屋敷畑、川沿いの低地畑を耕作していた。屋敷畑は主に彼らの住居の周りに造成されており、トウモロコシ、カボチャ、ササゲなどが耕作される。難民定住地のすぐ横を流れるルエナ川沿いに造成される低地畑では、トマト、レイプとよばれる葉菜、白菜、キャベツなどが栽培される。焼畑は難民定住地の外に造成され、キャッサバ、トウモロコシ、落花生、ササゲ豆などが栽培されている。

難民定住地での現金収入は、主に農作物の販売や日雇いの農作業などで得られるものである。元難民らは、難民定住地の自宅や近郊のマーケットで、野菜をはじめキャッサバ、トウモロコシ、落花生を販売している。こうした作物は、ザンビアで避難生活をするなかで政府やNGOから支援をうけてきたものであるし、農産物の販売をする際には、価格を決める「ものさし」として、かつて配給された皿が活用されている。日常のなかで支援をうけてきたものが、彼らなりのやり方に沿って取り入れられているのである。

難民定住地でトウモロコシなどの小売りに利用される皿。過去、緊急人道支援で配布された「ものさし」が彼らの生計を支える道具の一つとなっている。

ところが、元難民の社会統合によって再定住地に移住する人びとは、難民定住地で積み上げてきた生活環境や生計手段をすべて手放さなければならない。そして、新たに手に入れた再定住地の乾燥した砂土の土地で、自給自足をしていかなければならないのである。例えば、生計を支える畑を見てみよう。確かに、彼らは5haから10haの土地を耕作できるが、土地が手に入り、そこを集約的に耕作すれば自給自足が達成されるかといえばそうではない。この地域の砂土は数百メートルにわたり堆積しており、土壌改良が容易ではなく、元難民らの創意工夫や努力によっても集約的に農業をするのは困難である(村尾 2012)。

再定住地で農業支援をおこなったNGOであるConcernは、元難民らに種子、肥料、ヤギ、農業資材などを配布した。しかし、これらは基本的に移住直後の生計再開を支援する目的であったためか、再定住地の自然環境に配慮した内容ではない。種子には、葉菜やトマトなどの野菜が含まれていたが、これらを砂土で育てることはまずもって困難である。

実際、再定住地でこれらの種子を播いた世帯では、すべて枯れていた。再定住地で順調に育つのは、キャッサバや落花生に限られており、彼らの主作物であるトウモロコシは肥料がないと良好に育たないのが現状である。このように、再定住地に移住するということは、キャッサバと若干のトウモロコシ、落花生に依存した生計に移行していくことである。

再定住地で順調に生育するキャッサバ。収穫まで1年はかかる。

収穫したキャッサバを天日干しにして調理し、食事や販売に用いる(再定住地)

これは毎日の食事でいえば、主食は確保できるが副食がないという状態である。したがって、余剰がでるキャッサバや落花生を販売して、副食食材を買わなければならない。そのほかにも学費、医療費などに大きな費用がかかる。難民定住地では、多様な農作物を食事に用いて、それらを販売もしていたが、再定住地に移住する際には難民定住地の土地を手放さねばならず、これまで生計を維持していた方法が成り立たなくなる。

このように、再定住地の元難民が自給自足達成のための何らかの手段を確立するのには、まだしばらく時間が必要な状態である。しかし、そのような不確定な状況のなかで、もう難民ではないのだから何とかしろ、と生活全般にわたってプロジェクト実施側から何かと要求をつきつけられている。このような生活の状態が見えるからこそ、多くの元難民が移住せず、難民定住地に住み続けているのである。つまり難民定住地に残る元難民は、様々な理由をもとに、長期化した難民生活のなかで構築した難民定住地での生活を積極的に選んでいるのだ。

「そうか、ドナー(プロジェクト実施側)は私たちを元難民とよぶのか? それはどうだろう。この状態をみてくれ、結局、難民だったことが私たちを縛り付ける。つまり私たちは難民のままなのだよ。社会統合? それは軽いジョークだよ。社会統合プロジェクトが、いったいどんないいことをもたらしてくれたというんだ?」

このように訴える元難民たちは少なくない。

再定住地での希望

では、再定住地での元難民に対する開発は、全ての元難民にとって、果たして全くの「ジョーク」で終わっているのであろうか? 再定住地に移住した元難民とザンビア人にインタビューを実施したところ、やはり再定住地に移住しない人びとと同じ不満を訴えている。しかし、彼らはそれでも移住したのだ。その理由をみてみよう。

どうして移住したのか、その理由として再定住地に住む元難民らは、「私たちはもう難民ではないといわれた。そして、ザンビアの法律に従わなければならず、再定住地に移住することがその一つだ、と政府やUNHCRに説明されたからだ。再定住地に移住しなければ、強制的に移住させるとも説明された。だから再定住地に来たのだ」という。政府やUNHCRの説明を説得的と捉えられる人とそうでない人の違いが何であるのかは一概には言えないが、住み慣れた場所への執着の強弱や、学校に通う子供の有無、病人など個々の事情が背後に含まれている。

また、ほかの理由として、土地の所有権を獲得できることがある。再定住地へ移動する場合、元難民は内務省に区画の登録申請をし、短期の土地の占有を認める占有証明書を発行してもらう。その後、再定住スキームの土地に住んで利用を2年間継続すれば、土地権利書を手に入れる手続きがとれることとなる。土地権利書があれば、ザンビアの土地法に基づき、半永久的に私的占有が可能となり、相続もできる。

「土地権利書を獲得すれば、子供たちに土地を残すことができる。難民の地位にあるときにはその入手がかなわなかった、私たちの土地だ。私はそれを何より望む」と答える再定住地の元難民は多い。

さらに、再定住地では5ha、10haずつという広大な土地をもらえるため、難民定住地のように住居がひしめきあった状態にはなっていない。難民定住地では、農地を小家畜が荒らしたり、住民同士の争いがあったりと、とにかく近所づきあいが大変であったが、再定住地では、隣人を気遣うことなく生活が送れてよいという人もいる。畑も、難民定住地とは違い、再定住地では自分の区画に好きなように耕作することができ、隣人の畑との境界をことさら争わなくともよくなったのでよいという。

以上のように、再定住地へ移住した元難民らは、現行の元難民の社会統合の妥当性や、今後の可能性、現時点の生きやすさに応じて再定住地で生活していることがわかる。彼らは、再定住地への移住を主体的に選びはしたが、やはり難民定住地に残った元難民と同様に、長期化した難民生活で積み重ねた経験をもとに再定住地での生活を選択しているのだ。

おわりに

難民は、庇護国のなかで弱い立場におかれている人びとではあるが、彼らが全く無気力で受動的な存在というわけではない。確かに、元難民へのインタビューからは、支援側に依存しきっているかのようにみえる要求が聞かれることもある。しかし、見落としてならないのは、元難民らが長期間ザンビアの難民定住地で援助を受けるなかで積み上げてきた「庇護国での生活」に、彼らの選択は裏付けられていることだ。

元難民は、難民定住地ではきれいな飲用水が整備されており、道路、学校、病院もよりよい環境にあることを十分にわかっている。しかし一方で、自給自足を続けてきた彼らの生計には、これまでたどった歴史の積み重ねがある。支援側や私たちが、そのことを意識的にも無意識的にも無視している結果となっていないだろうか。

元難民が、「難民」であった経験がない国民と同じように、これまでの積み重ねを活かし、よりよい生活を希求することを当たり前ととらえてもよいはずである。そうした理解をもって、彼らを国民として迎え、元難民が日々いかなる課題に直面し、またいかなる将来を望んでいるのかに改めて寄り添い、社会統合を推進することが、彼らを「国民と同等の」存在として受け入れる際の基本姿勢として求められるといえよう。

今日、大挙して先進国に流入する難民の問題は、確かに緊急性が高く重大な問題である。いまや私たちの隣人に、難民や元難民を迎えて暮らしていく時代である。しかし、そうであるからこそ、私たちが思い描く「難民問題」について、現場の実態を捉え、難民や元難民の生活を多面的にとらえる視点がさらに必要とされている時代であることを、私たちは忘れてはならないのではないだろうか。

■参考文献・URL

日本語

・村尾るみこ, 2012,『創造するアフリカ農民』昭和堂

2017, 「ザンビアにおける元難民の社会統合の現状」『立教大学21世紀社会デザイン研究』15: 79-86.

・渡部正樹, 2006,「ザンビア・イニシアティブ-人間の安全保障へとつながる新たな取組みの可能性について-」,『国際協力研究』22(1): 51-57.

英語

・Kuntz, E. F. 1973, “The Refugee in Flight: Kinetic Models and Forms of Displacement”,

International Migration Review 7(2): 125-146

・UNHCR, 2014, Strategic Framework for the Local Integration of Former Refugees in Zambia.

Lusaka: UNHCR.

・――――2016, UNHCR Global Trend 2015

(http://www.unhcr.or.jp/html/Global_Trends2015_infographics_JPN.pdf 2017年5

月11日アクセス)

プロフィール

村尾るみこ

立教大学21世紀社会デザイン研究科助教。博士(地域研究)。京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科単位認定退学後、日本学術振興会特別研究院(PD)、東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所研究機関研究員を経て、現職。アフリカ南部の農村で長期フィールドワークを実施し、広義の難民・帰還民の生計活動を歴史的観点から学際的に追究。専門は地域研究(アフリカ)、人類学、難民・帰還民研究。著書に『創造するアフリカ農民―紛争国周辺農村を生きる生計戦略』(2012年 昭和堂)がある。NPOアフリック・アフリカ会員。