2019.07.18

トルコの独立戦争から100年――国民の記憶と危機意識

いまから100年前の1919年5月19日、黒海沿岸の町サムスンに、ひとりのオスマン軍人が上陸した。その名はムスタファ・ケマル、のちにトルコ共和国の建国者となる人物である。当時のオスマン帝国は第1次世界大戦に敗れ、西洋列強により分割される危機に直面していた。

しかし帝国各地には祖国を救うべくさまざまな抵抗運動が生まれつつあり、ケマルはこれらを糾合しながら国民闘争をその後展開していくこととなる。そしてケマルに指導されたトルコの人びとは、度重なる戦争ですでに疲労困憊していたにもかかわらず、ここからさらに4年にわたる血みどろの戦いを繰り広げ、なんとか祖国の防衛に成功する。現在のトルコ共和国が成立したのは1923年10月のことであった。新生トルコの指導者はオスマン帝国との決別を誓い、西洋近代社会と国民国家を模範とした。

ケマルのサムスン上陸から一世紀が過ぎた今日のトルコでは、レジェップ・タイイプ・エルドアン大統領率いる与党・公正発展党が2002年より長期政権を維持している。エルドアン大統領は建国100周年となる2023年を見据え、世界経済トップ10入りなどの政策目標をふくむ「ヴィジョン2023」を掲げてトルコのさらなる発展を目指している。同時に、イスラムを重視する公正発展党政権の下では、長年トルコで忘れ去られてきた、もしくは封じ込まれてきたオスマンの伝統や歴史の再評価が進んでいることから、トルコ共和国のあり方が大きく変わっていくのではないかと指摘する声もある。

公正発展党政権下でトルコに対する注目はかつてないほど高まった。政権発足から数年間は成長著しい新興経済国として、台頭する域内大国として、そして民主化に成功しつつあるイスラム社会として。一方、近年では通貨危機に襲われ政治的には民主化の後退が懸念される国として、またはシリア紛争のカギを握る国のひとつとして、日本でもニュースでトルコを目にする読者も多いことだろう。

しかしそれでもトルコ共和国がどのように誕生したかを知る人はあまりいないのではないだろうか。今年はトルコ独立戦争開始からちょうど100年の節目にあたることから、本稿ではトルコで展開された西洋列強に対する抵抗運動を紹介するとともに、現代トルコの政治に残るその影響を考えてみたい。

抵抗運動の始動

オスマン帝国はドイツ側に立って第1次世界大戦に参戦し、そして敗れた。同盟国ブルガリアが陥落し連合国軍が帝都イスタンブールに迫ると、イスタンブール政府は1918年10月30日、連合国側とムドロス休戦協定を結んだ。これにしたがいイスタンブールを通って黒海とエーゲ海をつなぐ要衝、ボスフォラス・ダーダネルス両海峡地域が連合国軍によって接収されたほか、イギリス、フランス、イタリアの各軍がアナトリア各地を占領した。さらに帝国の弱体化を受けてギリシャ人やアルメニア人、さらにはクルド人がそれぞれの国家建設に向けて動き出していた。

オスマン帝国がこのように国内外からの脅威に直面する状況の中、イスタンブールのスルタン、メフメト6世は自身の地位保全にこだわり、親英派の人物を大宰相に起用する。さらにイギリスの支援の下にエーゲ海沿岸一帯を占領したギリシャ軍を前に、スルタンはただこれを受け入れるだけであった。しかしアナトリア、つまりオスマン帝国においてトルコ人が多数を占める地域では、西洋列強に抗おうとする運動が生まれつつあった。

抵抗運動を担ったのは、第1次世界大戦への参戦を主導し敗戦で地位を追われた「統一と進歩員会」と呼ばれる勢力の生き残りやオスマン帝国軍の一部将校、さらには列強の軍事占領に反発する民兵集団であった。ただしこの頃の抵抗運動は全国的に組織化されておらず、彼らの祖国は西洋植民地主義の餌食となりつつあった。

ムスタファ・ケマルの登場

その頃、黒海沿岸のサムスンでは独立国家(ポントス共和国)樹立を目指すギリシャ人らがトルコ系ムスリムと衝突し、連合国はスルタンに治安維持と秩序の回復を求めていた。この時にスルタンがサムスンに駐屯する第9軍の監察官に任命したのがムスタファ・ケマルである。

ケマルは1881年に現在はギリシャ領のテッサロニキで生まれた(写真1)。当時はサロニカと呼ばれていたこの街は、オスマン帝国の中でももっとも西洋化されたコスモポリタン都市であった。ケマルはここで近代的な初等教育を受け、軍人としての道を歩み始めた。1899年にはイスタンブールの陸軍大学校に入学し、スルタン専制に反対する政治運動に加わりながらも1905年に卒業した。

写真1 ギリシャのテッサロニキに残るムスタファ・ケマルの生家(筆者撮影)

ケマルはその後イタリア・トルコ戦争や第1次および第2次バルカン戦争に参加した。陸軍大学校でも成績優秀だったケマルであるが、彼の名を一躍有名にしたのが第1次世界大戦中のゲリボルの戦い(1915年―1916年、トルコではチャナッカレ戦争とも呼ばれる)である。イスタンブール占領を目指しゲリボル半島南端に上陸した連合軍およびオーストラリア・ニュージーランド連合軍(ANZAC)をケマルは指揮官として激しい塹壕戦の末に撃退し、名をはせた。

当時34歳だったケマルはこの功績により「パシャ(将軍)」の称号を得た。ケマル本人もこの頃には自分こそがオスマンの救国者になるのだと確信するようになっていた。ゲリボルでの勝利は今日のトルコでも国民の記憶に深く刻み込まれており、戦場跡や戦没者墓地を訪れる人は後を絶たない(写真2)。

(注1)トルコで2012年に上映された映画「Çanakkale 1915(チャナッカレ 1915年)」は、ゲリボルの戦いをトルコ側の視点から描いており、トルコでこの戦争がどのように記憶されているのかがよく分かる。ケマルも指揮官として映画に登場する。ただし日本で入手可能なこの映画のDVD版は、なぜか邦題が原題から大きくかけ離れた「シー・バトル 戦艦クイーン・エリザベスを追え!」となっているうえに、DVDパッケージ自体もおよそ内容を適切に説明しているとは言えない点が残念である。また、この映画はトルコ人のために作られたと言っても過言ではないため、トルコでは国民が当然知っている当時のオスマン帝国が置かれた状況に関する背景説明はかなりの部分が省略されている。

写真2 激戦の地のひとつ、ジョンクバユル高地に立つ巨大なムスタファ・ケマル像(筆者撮影)

革命政権の樹立

こうして一躍英雄となったケマルは、1919年5月19日にサムソンに上陸すると、監察官としての立場と権限を利用して抵抗運動の組織化を開始した。トルコではケマルのサムスン上陸をもって独立戦争(解放戦争または国民闘争とも呼ばれる)が始まったとされ、5月19日は祝日となっている。

ケマルの動きに懸念を抱いたイスタンブール政府はケマルに帰還命令を出すが、彼はこれを拒否しただけではなく陸軍を辞し、覚悟を決める。そして抵抗運動の代表者らを集めて会議を開き、そこで彼自身を指導者とする「国民軍」を創設するとともに、領土の不可分性などを盛り込んだ声明を発表した。そして1920年4月23日、ケマルはアナトリア中部のアンカラにおいて大国民議会を開催し、議長に選出される。翌月には議長としてケマルは内閣を組閣した。ここについにアンカラ革命政権が誕生したのである。

もちろんこの時点では帝都にはイスタンブール政府もそしてオスマン帝国議会まだ存続していたから、これ以降オスマン帝国内でふたつの政府が併存することになる。イスタンブール側はケマルらの動きを危険視し、イギリスの支援を受けつつ「カリフ擁護軍」を編成し鎮圧にかかった。アナトリア各地ではアンカラ政権に対する反乱も相次いで起こった。アンカラ政府軍はなんとかこれらを平定したが、その間に連合国側はギリシャ軍に西アナトリアの都市を占領させるなどしてスルタンに圧力を強めた。

この結果、イスタンブール政府と連合国は8月10日、セーブル条約を締結した。セーブル条約ではすでにアナトリア各地を占拠していた西洋列強およびギリシャの勢力圏が追認されただけでなく、アナトリア東部におけるアルメニア人国家の建設、エーゲ海沿岸のギリシャへの割譲、さらにクルド人への自治権付与などが認められた。オスマン帝国にはアナトリアの一部とイスタンブールのみがその領土として残されることとなった。

セーブル条約に断固反対するアンカラ政府側は、まず1920年秋から冬にかけてはアナトリア東部を併合すべく侵入してきたアルメニア共和国軍と戦った。キャーズム・カラベキル東部司令官率いる国民軍は10月から11月にかけて反撃に打って出て、12月にはアルメニアと平和条約を締結した(写真3)。このトルコ・アルメニア戦争での勝利は、アンカラ政権初の対外戦争における勝利であるだけではなく、セーブル条約に盛り込まれていたアナトリアにおけるアルメニア国家建設を阻止したという意味でも大きな出来事だった。

写真3 アンカラの国立墓地。独立戦争時の司令官たちが眠る。(筆者撮影)

しかしアナトリア西部では、戦力でアンカラの国民軍を圧倒するギリシャ軍とのより厳しい戦いが待ち構えていた。ギリシャ軍は1921年夏になるとアンカラ近郊まで迫ったが、総司令官となっていたケマルは文字通りの総力戦でこれを撃ち返した(サカリヤ川の戦い)。国民軍は武器弾薬のみならず、兵士の衣服や靴にもこと欠く状況にあったが、アンカラ政府は住民に物資の提供を命じ、対ギリシャ戦で使用しうるあらゆるものを徴収したのだった(注2)。

(注2)独立戦争を描きトルコで大ベストセラーとなった歴史小説として、『トルコ狂乱 オスマン帝国崩壊とアタテュルクの戦争』トゥルグット・オザクマン(著)、鈴木麻矢(訳)、新井政美(監修)、三一書房、2008年がある。

ギリシャ軍の敗色が濃厚になると、イタリア軍は早々にアナトリア撤退を決め、フランスもアンカラ政府と10月に条約を締結し、装備品などを国民軍に引き渡してアナトリア南部から撤兵した。セーブル条約をオスマン帝国に押し付けた英仏伊三国の連携が崩壊したことは明らかだった。そして翌年8月にケマルは本格的な攻勢に転じ、9月にはついにギリシャ軍をエーゲ海沿岸から追い出したのだった。こうして10月、連合国側はアンカラ政府とムダンヤ休戦条約に調印した。アンカラ革命政権の勝利である。

オスマン帝国の終焉とトルコ共和国の成立

アンカラ革命政権が実力でもってセーブル条約の実施を阻止したことで、連合国側はその改定を迫られた。そこでオスマン代表との協議が不可欠となったが、イスタンブール政府とアンカラ政府のどちらをトルコ人の代表とみなすべきかということが問題となった。結局、連合国は両政府に条約改定協議への招聘状を送ったが、アンカラの大国民議会は11月、スルタンとカリフの地位を分離し、前者の廃止を決定した。

これによりイスタンブール政府は瓦解し、オスマン帝都もアンカラ政府の統治下に入ったのである。オスマン帝国最後のスルタンは11月17日、イギリスの軍艦でイスタンブールを脱しマルタ島へと向かった。オスマン帝国はこのようにして崩壊した。

こうしてスイスのローザンヌでアンカラ政府と連合国の講和会議が1922年11月に始まった。トルコ側は連合国を相手に粘り強く交渉し、1923年7月24日、連合国側がトルコの要求の多くを受け入れるかたちでローザンヌ条約が調印された。この条約により、現在のトルコの領土がほぼ確定し、トルコの独立が国際的に承認された。そして10月29日には大国民議会が共和制宣言を採択し、トルコ共和国が誕生した。ケマルは初代大統領に選出された。

大統領となったケマルは、その後つぎつぎとトルコを近代国民国家とすべく大胆な諸改革を断行していく。ケマルはオスマン帝国とその文化を後進性の象徴とみなしていたから、帝国の残滓払拭に邁進した。彼の改革はトルコの公共空間からイスラム的要素を排除するものであった。

1924年3月にはすでに名目的存在となっていたカリフ制が廃止された。1928年4月にはイスラムを国教とするトルコ共和国憲法第2条が削られた。また、1928年には文字改革も断行され、アラビア文字に代わりラテン文字を修正した新トルコ文字の使用が義務付けられた。イスラムの影響とオスマンの記憶を排除すると同時に、ケマルはトルコ民族主義を広めようとした。トルコ民族中心の歴史教科書が編纂され、トルコ語からアラビア語やペルシア語起源の語彙を排除するトルコ語純化運動も推進された。

こうした数々の改革はケマルと彼が設立した政党を頂点とする一党支配体制の下で行なわれた。独立戦争では祖国防衛という共通の目的の下に多様な勢力がケマルの下に集っていたが、ケマルの強引ともいえる議会運営や急進的改革に対する不満は抵抗運動初期よりくすぶっていた。しかし1926年6月15日にケマルに対する暗殺計画が明るみに出たことを理由に、政府は独立法廷を設けて反ケマル派勢力を一網打尽にしたのである。その中にはキャーズム・カラベキルなど、ケマルとともに独立戦争を戦った盟友たちも含まれていた。

この時期、ケマルという個人とトルコ共和国の一体化も図られた。共和制樹立から3年後の1926年には、イスタンブールのトプカプ宮殿近くにケマルの銅像が初めて建立された(写真4)。このケマルはオスマン帝国の象徴であるトプカプ宮殿に背を向け、ボスフォラス海峡の向こう側、つまり新生トルコ共和国の象徴であるアナトリアを見つめている。左手は腰に当て、右手は力強くこぶしを握る。オスマンと決別し新たな国を作るのだという意志を感じさせる銅像である。

写真4 トプカプ宮殿近くにあるムスタファ・ケマル像(筆者撮影)

その後、彼の銅像は全国各地で作られることになる。官公庁や学校、企業や商店には彼の肖像画が飾られる。1934年、ケマルは大国民議会から「父なるトルコ人」を意味するアタテュルクという姓を贈られた。学校では、ケマルが1927年に6日間かけてトルコ革命を総括した演説を下地とする革命史を教えることが義務となった。

ケマルは1938年11月10日、イスタンブールのドルマバフチェ宮殿内の大統領執務室で死去した。57歳だった。宮殿の時計は今なお彼がこの世を去った9時5分で止まったままであり、多くの市民は11月10日9時5分になると黙とうをささげる。首都アンカラにはアタテュルクが永眠する巨大な霊廟(アヌトカビル)と付属博物館があり、彼の偉業を現在に伝えている(写真5)。

写真5 訪問客の絶えないアヌトカビル(筆者撮影)

現在に残る独立戦争の記憶とその影響

ここまで見てきたように、トルコの独立戦争においてケマル率いるアンカラ革命政権はトルコを植民地化しようとする西洋列強という「外の敵」と、そうした列強の思惑を利用しながら独立や自治を目指す非トルコ系勢力、そして抵抗運動を抑え込もうとするスルタンとイスタンブール政府という「内部の敵」と戦った。そしてアナトリアの住民は、ケマルという指導者を得て国民闘争を開始し、多大な犠牲を払って祖国を救ったのだった。

以上のような共和国建国にまつわるトルコの人びとの記憶に特徴的なのは、トルコが「内外の敵」に常に狙われているという意識である。そしてこのような世界観は、トルコの安全保障環境が悪化するとより顕著となる。

その一つの事例は2016年7月15日に軍の一部が引き起こしたクーデター未遂事件である。クーデターは発生から数時間後に鎮圧された。しかしその際、エルドアン大統領がスマートフォンを通じて抵抗を呼びかけた結果、多数の一般市民が街頭に繰り出し反乱軍と対峙し、数十人が犠牲となった。これ以降、トルコではクーデター対するひとびとの抵抗は「7月15日の叙事詩(15 Temmuz Destanı)」と呼ばれるようになり、新たな国民の物語となっていった(写真6)。

写真6 反乱軍の戦車に立つアンカラ市民(REUTERS/Tumay Berkin)

ここでは祖国と民主主義を守るために反乱軍に立ち向かった市民の勇気と自己犠牲の精神が強調された。「敵」とされたのはクーデターによってエルドアン政権転覆を画策したとされるトルコ最大のイスラム運動のギュレン派である。事件後、トルコではクーデターに関与した将校たちだけでなく、ギュレン派のメンバーや関係者は「祖国の裏切り者」とみなされてこの物語から徹底的に排除されていくことになる。さらに現政権の支持・不支持をめぐる社会的分断が進み、政権に批判的な人びとも「反逆者」と見なされる風潮が強まっている。

ギュレン派が「内なる敵」であるとすれば、米国が現在のトルコでは「外部の敵」の筆頭だろう。ギュレン運動の指導者フェトフッラー・ギュレンは長年、米国で事実上の亡命生活を送っている。トルコ政府は繰り返しギュレンの身柄引き渡しを要請しているが、米政府はギュレン本人がクーデターを命じたと判断するに足る十分な証拠がないとして応じていない。また、クーデター未遂はエルドアン政権崩壊をもくろむCIAとその国内協力者(エージェント)が引き起こしたとする陰謀論も根強い。

さらにシリア北部において対「イスラム国(IS)」作掃討作戦を続ける米軍は、トルコの非合法武装組織「クルディスタン労働者党(PKK)」の姉妹組織であるクルド民主統一党(PYD)とその軍事部門のクルド人民防衛隊(PYG)を支援している。

こうしたことから、トルコでは本来同盟国であるはずのアメリカがギュレン組織やPKKを支援しトルコを追い詰めようとしているとの言説が広がっている。また、昨年夏に米トルコ関係の悪化を受けて通貨危機がトルコで発生した際にも、トルコリラの急激な下落がアメリカもしくは国際金融ロビーによって意図的に引き起こされたとする説が流布された。

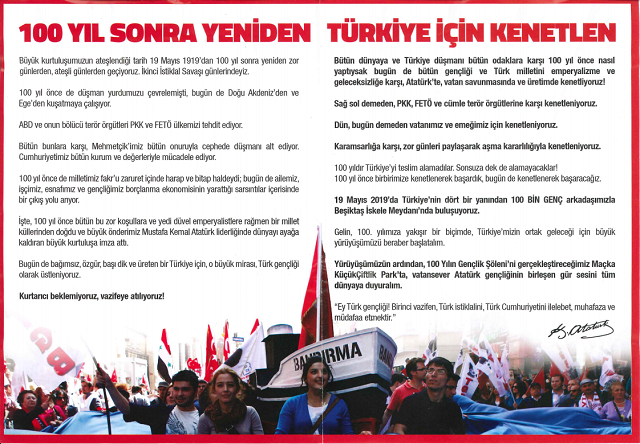

現在のトルコが国内外からの脅威に直面しているという認識はトルコで広く共有されている。たとえば筆者が5月上旬にイスタンブールの路上で受け取ったビラ(写真7)は、独立戦争100周年を記念する集会への参加を呼びかけるアタテュルク主義を掲げる民族左派、つまり親イスラムのエルドアン政権には批判的な団体が配布していたものである。

写真7 内外の敵から祖国防衛を呼びかける政治ビラ

このビラは、「米国とその分離主義テロ組織であるギュレン組織およびPKKがトルコを脅かしている」とした上で、ふたたびトルコ人は政治的立場を超えて一致団結し、第2の祖国解放戦争を勝ち抜かねばならないと訴えるのである。イデオロギー的にはエルドアン政権と相いれないはずの団体も、同じようなスローガンを掲げているのである。

独立戦争開始からちょうど100年たった今年5月19日、ケマル上陸の地、サムスンを訪問したエルドアン大統領は、「内部からトルコを引き裂こうとする勢力、外部からトルコを抑え込もうとする勢力」がいると述べ、「安全保障や経済の分野でトルコを狙った攻撃は(独立戦争以来)いまだに続いている。日々トルコに仕掛けられ続けている罠を、ひとつひとつ我々はつぶしているところだ」と強調した。

近年トルコではイスラム的価値観を重視する現政権の下で世俗主義が後退したことは確かであるが、ナショナリズムもいまなおトルコ社会に根強く残っていることも間違いないのである。

独立戦争の体験と記憶は、トルコの人びとの団結させ、国家の安定に寄与している。しかし国内外の敵から祖国を守れというスローガンが現政権への支持・不支持と結びつけられた場合には、それが社会をさらに分断させ、特定の人びとや野党、さらには国内マイノリティの排除につながりかねないという危険性をはらんでいる。いずれにせよ、トルコ国民にとって100年前の戦争は遠い記憶ではなく、現在進行形の出来事なのだと言える。

プロフィール

柿﨑正樹

1976年生まれ。テンプル大学ジャパンキャンパス上級准教授。(一財)日本エネルギー経済研究所中東研究センター外部研究員。トルコの中東工科大学政治行政学部修士課程修了後、米国ユタ大学政治学部にてPhD取得。ウェストミンスター大学非常勤講師、神田外語大学非常勤講師などを経て現職。専門はトルコ政治。