2015.07.03

「獲得による普遍化」という解決──センのアプローチをどう読むか

ここまでのところで、流動的人間関係にふさわしい政治哲学を探求する中から、リバタリアン思想の内部矛盾を解いてそれを徹底することを試みました。

その結果、理性や主義主張や制度などが暴走して人間を犠牲にすることを防ぐには、「自由」の主体は第一義的には理性ではなく、あくまで生身の個々人でなければならないということに至りました。

すなわち、本能や肉体や感覚を持って具体的な暮らしや労働の現場で生きている「感性的個人」でなければならないということです。しかしこの個々人が、互いに矛盾、対立しあわずに、望む通りに自由が実現できることはどうしたら可能なのでしょうか。

そこで前二回はマルクスの解決を見ました。暮らしや労働の現場で生きている「感性的個人」が、理性や主義主張や制度などの、人間の「考え方」による制約を逃れ、それらを自己にとって自由なものにすることを求める立場は、マルクスやエンゲルスが、フォイエルバッハの疎外論から引き継いだ立場でした。

しかしフォイエルバッハと違い、マルクスやエンゲルスの場合は、資本主義経済の発展によって世界が「普遍化」されたこと、特に、職業・技能の違いや、男女の違いや、地域・身分・民族などの違いが、みんな剥ぎ取られた単純労働者のプロレタリアートが生み出されたことが、疎外のない自由な社会を作る条件とみなされたのでした。

なるほどこの場合なら、人々は互いの仕事や暮らしの事情を実感からわかりあえるでしょう。みんな同質労働で競合しあうので、即時的には、お互い足を引っ張りあって、民族ごとに排除しあったりもすると思いますが、逆に言えば、自分だけ賃金や労働条件が高い境遇にいると、競争に負けて取り替えられてしまう……

言い換えれば、他者みんなの境遇が上がらなければ自分の境遇を上げることができないということですので、長期的には企業や職種や地域や民族を超えた団結を形成して労働運動を闘うことが利益になる、ということが誰にでもわかります。

そして、そんな運動が積み重なった暁には、資本家階級の生産支配を追い出して、自分たちで納得づくで生産を組織する力量がなるほど誰でも身に付くでしょう。

この図式では、労働者はとても自分に正直な人たちだと言えるでしょう。

「私」というものは一色に塗りつぶされた単一の主体ではなく、「考える私」と「生身の私」は区別しなければならない。「自由であることの主体」は、究極においては後者の「生身の私」でなければならないというのが、この連載での「積極的自由批判」論をめぐる論考の結論でしたが、その「生身の私」と自分の主観的意識がダイレクトに一致しています。

既存の道徳や法秩序や宗教や国家などの「考え方」は、「ヤツら側」のもの。自分のものではない。財産を貯めて商売を起こすことも、出世して支配階級の仲間入りすることも、可能性ゼロでハナから諦めています。

だから、ブルジョワ階級の紳士淑女たちのように、他人を蹴落として生き残るために、媒介者たる「モノ」──おカネや地位や権威等々の(実は)観念──の力を追い求めて、「生身の自分」を傷つけてさえも「見栄」に生きるような意識とは無縁です。

だからここでは、肉体を備えた生身の実感の側に「私」の自由があり、まるっきりその外側から、「公」的な「考え方」が敵対してくるという「疎外」の図式が、恐ろしくきれいに成り立ちます。そして人間がみな生物学的に同じであるかぎり、自己の感性的利益を透明に見つめた理性でつかない調整はない!

超有名な『共産党宣言』は、若きマルクスとエンゲルスの、論壇デビューしたての頃の作品ですが、意識して読めば以上の図式がクッキリと見える文章です。資本による世界の普遍化の描写は、まるで「資本主義礼賛論」にすら見えます。

とっても短い文章ですので、未読の方は歴史的古典として一度は読んで下さい。読んだ人も改めて読んでいただければ、拙論への理解を深めていただけると思います。

なお、当時の現実の資本主義経済や労働者が、本当にこんなきれいな図式どおりだったかと言えば、もちろんそうではなかったでしょう。マルクスやエンゲルスのその後の知的な歩みは、複雑な現実に合わせて考え方を補正していく苦闘だったのだと思います。

しかし、50年、100年単位で見たら、当時のイギリスを中心とした資本主義のあり方が、大雑把に言ってこうした図式で近似できたことは間違いなかったと思います。

複雑労働者中心の時代が独占資本家の支配を生んだ

問題はその後20世紀に移る頃からです。マルクス経済学の世界では、20世紀に入る頃からの資本主義体制は、「独占資本主義段階」に入ったとされています。

これは、主流派経済学で「寡占」などと呼ばれているものにあたります。それぞれの産業が、少数の巨大企業だけに牛耳られてしまい、市場競争が十分に働かない状態が普通になったのです。

普通マルクス経済学では、この事態は、マルクスが『資本論』で描いた予言が当たったものとして解釈されています。

マルクスは、19世紀の自由競争段階の資本主義のもとで、競争に強いられてますます大規模な機械化が進んでいく様子を見て、このままいくと、比較的小さな企業が競争に負けて次々と脱落していって、ますます少数の企業だけに集中していくだろうと、資本主義経済の発展のゆくえを展望したのです。

しかし私は、独占資本主義段階は、単なる19世紀の資本集中傾向の延長線上にできたものではないと思っています。前回も書きましたように、19世紀末に進行した重工業化のせいで、それまでの繊維産業中心の時代のような単純労働者が多い労働構造ではなくて、複雑労働者が中心の労働構造に経済全体が変ったことが重要だと思います。

つまり、企業が巨大化して多くの人々が一つの組織的な依存関係の中に組み入れられているのに、そのそれぞれの人たちが、お互いに違ういろいろな熟練の複雑労働者になっているわけです。

単純労働じゃありませんから、専門の熟練技能の種類が違うと、お互いのやっている仕事がよくわかりません。だから意思疎通しあって納得づくで組織全体をまわしていくことは難しいです。

そうするとどうなりますか。そう、媒介者が君臨するという「疎外」が起こるのでした。すなわち、資本家階級の支配が必然的に生じてしまうわけです。

互いに責任を確定できない

これを、「リスク・決定・責任」で説明すると次の通りです。

例えば自動車メーカーが労働者自主管理企業だったとしましょう。デザイナーが新車のデザインを考えたけど、技術者は「こんなデザインじゃ売れない」と思ったとします。

思ったけど、自分は専門じゃないから自信はありません。だから、専門の知見で言える技術的に困難なところだけ変えさせたとします。デザイナーは内心不満なのですが、技術的なことはよくわからないので、しぶしぶ受け入れて変えたとします。

さていざこれを発売したら、全然売れなかったとしましょう。すると、技術者はもともとのデザインが駄目だったのだと思います。デザイナーは、技術者がもう少し頑張ってくれたらよかったのに変えさせられたせいだと思います。互いに相手のせいだと思うのですが、専門ではないのでその責任を確定できません。

仕方がないから損をみんなでシェアするしかありません。お互い、自分が納得していない他人の責任のために犠牲になったと思います。こんなことになると、誰も新しいことに手を出すのに賛成しなくなるでしょう。

ところがここで「失敗したら俺が損の責任を負う。誰も犠牲にしない。だから俺の決めたことに従え」と言う人がでたらどうでしょう。みんな喜んでこの人に決定を委ねるのではないでしょうか。

この寓話からもわかるように、一つの企業の中で組織的に協業する労働者どうしが、互いに理解不可能な専門の熟練に分かれている時には、失敗したときの損の責任をとれる一部の者が専制支配した方が、新しい試みをいろいろすばやく決断することができて効率的だということになります。(もちろん、現実の経営者が失敗した損には、結局労働者だって巻き込まれてしまうのに、組織が巨大化するにつれて、経営者が実質的に負える責任はますます薄くなってしまうところに、その後のいろいろな問題の根源があるのですが。)

独占資本主義が、『資本論』が描いたような単なる資本の集積集中の延長線上でできたものならば、大企業の巨大な協業に結ばれた労働者が、資本家を追い出して自分たちで経済運営することは夢ではなかったと思います。しかし、実際には複雑労働者化のために、独占資本主義段階では、マルクスの将来社会展望は不可能になってしまったのだと思います。

複雑労働力商品の売り手はシンボルとしての「モノ」に振り回される

たしかに、別に労働者が生産の管理権を手にできなくったって、暮らしが豊かになったんならそれでいいじゃないかという声も成り立つでしょう。しかし、ここで一つ、人間の自由を考える際に、重大な問題が発生するのです。

資本主義経済のもとでは、労働者は「労働力」という商品を売っているのですが、単純労働者の場合は、この取引はただの見かけの形にすぎません。

マルクス経済学の見方によれば、労働者は本当は自分の受け取り分を自分で生産している上、資本家に貢いでやっている存在です。「労働力」なんて、ただ本能のままに食いつないで生き延びさえすれば「再生産」されるのです。

しかし、複雑労働者の場合はそうではありません。彼らは「複雑労働力」という商品を生産して売っています。これは、主流派経済学で言う「人的資本」とほぼ同じことです。これは、「この複雑労働力を作ってやろう」と意識的に労働して、生産手段にあたる教材などのコストを費やして、はじめて生産されます。すると、この複雑労働力を作るための教育・研修の労働や学習活動や家事育児労働は、教材などを作るための労働とともに、社会全体の労働依存関係の一環になります。

こうして「ヒトとヒトとの依存関係」の一環をなすにもかかわらず、複雑労働力は「商品」として生産されるわけです。

つまり、社会全体のニーズについて直接に伝えあうことに基づくのではなく、バラバラな私的な見込みの判断に基づいて生産され、あとから交換することで世の中の役に立ったかどうかがわかるという仕組みです。そうすると、やっぱり媒介者が君臨する疎外が発生することになります。

かくして複雑労働者は、生産の場で媒介者としての資本家の君臨に服するばかりではないのです。現役世代と次世代の複雑労働力の生産者たる家族と、そのユーザーたちとの間を媒介する「モノ」──おカネはもちろん、資格、学歴、瀟洒なマイホーム、高価な自家用車、主婦の美貌、パリっとしたスーツやブランドものの腕時計等々の、物のように見えてその正体は観念(シンボル)──が自己目的化して一人歩きし、人々は「生身の自己」を犠牲にしても、これらの「モノ」を膨らませるための奴隷になってしまうわけです。

商品生産者であるかぎり、やっぱりブルジョワ階級と同様、自己の売り物の優秀さのシグナルや、商品取引者としての自己の信用のシグナルとなる「モノ」に、自ら振り回される人生を選んでしまうわけです。

自分の外にあるものにアイデンティティを持つ生き方

そういえば、エーリッヒ・フロムの『生きるということ』という本がありますね。私ぐらいまでの世代には、迷える青春時代に人生の手引きを求めて手にした人も多かったと思います。かくいう私も学生時代読んだ口です。

その後全然開いておらず今手元にもないのですが、あえて30年近く前の記憶だけでものを言うことをお許しいただくと、学生時代の私が解釈したフロムが問題にしたテーマは、まさに今述べたことにつきると思います。

すなわち、「生き方」には、「〜である(to be)」生き方と、「〜を持つ(to have)」生き方の二種類があると言います。そして「〜を持つ」生き方ではなく、「〜である」生き方をしようと訴えている本です。

これを浅く解釈してしまうと、「物欲を持つのをやめましょう」というような、お堅い説教のように読んでしまいますが、そうではないと思います。フロムが批判しているのは、いわば、「車を買ってドライブを楽しむこと」ではなくて、「ドライブにもいかずに休日をいつも洗車に費やすために車を持つこと」なのだと思います。

「〜を持つ」生き方において所有対象になるのは、正体は物理的な物ではなくて「考え方」です。だから、主義主張のために自分や他人を犠牲にする生き方も、学説のために自分や他人を犠牲にする生き方も、技能のために自分や他人を犠牲にする生き方も、地位や名誉のために自分や他人を犠牲にする生き方も、みんな「〜を持つ」生き方なのだと思います。

フロムはこれを複雑労働力のせいと言ったわけではありませんけどね。ともかく生身の自分自身ではなく、自分の外にある物事に、社会関係をつなぐよりどころとしてアイデンティティを持ってしがみついてしまうわけです。

もちろん複雑労働者も労働者としての一面を持ちますから、生身の自分自身の暮らしを健康で豊かなものにするために、賃上げや労働時間短縮を求めて連帯して労働運動を闘ってもきました。しかし他方で、バラバラの商品生産者の一面もあって、自分の外の「モノ」のために互いに争ってもきたわけです。

文化や国家にアイデンティティを持って相互理解できなくなる

しかも、商品は商品でも、複雑労働力商品は、売れなかったら在庫に積んで売れるまで待っておくわけにはいきませんし、捨ててしまって需要が回復してから新しく作るわけにもいきません。しかも、単純労働者にとってのお天気のような失業と違って、複雑労働者にとっての失業は過去自らに投下した労働が無駄になることですから深刻です。

特に、世界大恐慌後の1930年代の大不況で大量の失業者が出て、この問題があらわになります。このために複雑労働者は国家による保護管理を求め、この時期世界中で、多かれ少なかれ国家が経済や社会のことを上から管理する体制ができあがったのです。

それゆえ人々は、社会関係をつなぐ究極のよりどころとして、国家にアイデンティティを持ってしがみつくことになります。

かくしてマルクスの美しい図式は成り立たなくなってしまいます。各自は、本能的な「生身の自分」以外にも、システムから強制された別の「自分」を持つことになります。そのどちらにとっての自由を求めるかが矛盾することになります。

もはや、理性をサバサバと働かせれば各自の実感する利害が調整できるというわけにはいきません。文化的、民族的なアイデンティティへのこだわりは、違うアイデンティティの者にとっては実感することはできず、合理的な根拠付けもできないのですから。

そうなると、媒介者が外から有無を言わせず支配する、この不自由な現存体制を受け入れるしかなくなります。さもなくば、あくまで反体制を貫くならば、またあの例の「二つの道」の相克です。

前回も紹介したとおり、私が『新しい左翼入門』で整理してみた「二つの道」。大衆より高いところで理想を抱いて、そうなっていない現実を理想に合わせて変えようとする道と、抑圧される側の現場に身をおいてその大衆実感に依拠する道です。

前者は、ロシア革命のリーダーであるレーニンの考え方に典型的です。労働者たちは、あれこれの相異なるアイデンティティにこだわって、労働者全員に共通する普遍的利害が見えなくなってしまっている。だから、理性的な革命的知識人が労働者の外から「正しい」方針を注入してやるという姿勢になります。

これ自体が、あれこれ相異なる労働者を媒介するものとして、革命的エリートの組織が外から君臨する「疎外」の図式になってしまいます。そして彼らが権力を握ったあかつきには、罪のない人命が無数に犠牲にされる、旧体制に輪をかけた暴虐が吹き荒れることになるわけです。

後者は、少数民族や発展途上国の民族解放運動に典型的ですが、特定の民族文化などのアイデンティティに埋没して、外部に迷惑をかけても無頓着になってしまいがちです。

特に、ソ連などのひどい現実に直面してレーニン主義の普遍志向をへたに「反省」した結果、ますますズブズブにできあいの土着の慣習や宗教をありがたがるようになってきた傾向があります。

しかしそのことが、しばしば、その中にいる個人個人の「生身の自己」の自由を踏みにじる結果になるわけです。はなはだしくは、レイプの犠牲者の女性を公開石打で殺すとか、思春期の少女を陰核切除するとか、女性を無理矢理拉致して花嫁にする等々ということが正当化されてしまいます。

アイデンティティ喪失という解決

ではどうすればいいのでしょうか。

たしかに、前回もおしまいの方で書きましたように、現代の資本主義経済の発展方向は、ある意味では私たちのここでの問題意識にとって、チャンスの方向と言えるかもしれません。

グローバル化とIT化、ロボット化と、それによる大競争で、これまでの複雑労働力は要らないものにされ、国民経済の自立性もビジネス慣行の国民性も解体され、みんなアメリカと同じ消費文化にされようとしています。

『共産党宣言』の描く資本主義の威力が、いっそうスケールを大きくして再現したようです。なるほどこの傾向が続くならば、世代がすっかり入れ替わったころには、世界中に生み出された均質なプロレタリアート大衆によって、マルクスの「美しい」展望が復活可能かもしれません。

しかしこれらのことは、さしあたりは、かえって旧来のアイデンティティを一旦強化しがちです。

コンピュータやロボットに脅かされるからこそ、かえってこれまでの技能にこだわったり、会社共同体が崩れていつでもクビにされかねなくなってこそ、かえって「我が社」のアイデンティティにこだわったり、国の経済の自立性が失われてグローバル化にさらされてこそ、かえって国のアイデンティティにしがみついたりするものなのです。

そして、さんざん大きな犠牲を払った末に、ようやくアイデンティティの解消が受け入れられることでしょう。それまでのプロセスでは、たくさんの人が失業で飢えたり、戦争やテロなどで、おびただしい人命が失われたりすることになるかもしれません。

そもそも、今までのアイデンティティを奪われることは、疎外そのもので、その当事者にとっては不幸なことです。そんなことがなしですむのなら、それにこしたことはありませんよね。

「ニーティ」の正義と「ニヤーヤ」の正義

ここで検討してみたいのが、アマルティア・センさん(1933-)の考えです。

有名な「ケイパビリティ」概念を使ったセンさんの厚生経済学理論自身は、私自身これから勉強していく段階ですので、深く論じる力量はありません。ここでのテーマに関係した議論にかぎりとりあげますことをご容赦下さい。

さて、センさんは『正義のアイデア』(注1)において、ロールズに対して最大限の敬意を示しつつ、のっけから彼の理論を徹底批判しています。その論拠は、ある意味で、私が上でレーニンの立場を批判したものと同様のものと思われます。

(注1)池本幸生訳、明石書店、2011年。原著2009年。

センさんはインド出身だけあって、ここで古代インド法学の概念をひっぱってきます。そこには「正義」を意味する二つの言葉、「ニーティ」と「ニヤーヤ」があると言います。「ニーティ」とは制度や行動の正しさのことで、「ニヤーヤ」とは「実際に何がどのように起こるのか、特に、人々が実際に送ることのできる暮らしと関わっている」(注2)とのことです。センさんはこのうち、「ニヤーヤ」の方に立って、「ニーティ」を批判しています(注3)。

(注2)同上書12ページ。

(注3)特に同上書56-62ページ。

センさんは、ロールズのみならず、ボッブズ、ロック、ルソー、カントといった社会契約論の流れにある主要な正義論の多くを、「ニーティ」の側において批判しています。センさんはこれらの立場を「先験的制度尊重主義」と呼んでいます。というのは、これらは「完全なる正義」とそれに基づく制度ばかりに関心を集中している立場だと言うのです。

「先験的」というのは、天降り的に理性だけで考えて話を導くことです。実際に見たり聞いたりして経験するあれこれの現象や、現実のあれこれの利害を超越して、あくまで公平に「正義」を語るべきだという立場で、これが駄目なんだとセンさんは言うわけです(注4)。

(注4)同上書12-13ページ、37-38ページ。

それに対してセンさんが支持しているのが、スミス、コンドルセ、ウルストンクラフト、ベンサム、J・S・ミルの流れで、センさんはここにマルクスも含めています。そして、通常主流派経済学の一派にはいる「社会的選択論」もここに入れています。

こっちは「ニヤーヤ」の側ということだと思います。こちら側は、完全に公正な制度を描くことではなく、現実の社会や、現実にあり得る社会で、「人々の暮らしがどのようなものになるのかを比較することに共通の関心があった」(注5)とされています(注6)。

(注5)同上書13ページ。強調は引用者。

(注6)同上書13ページ、38-39ページ。

要するに、人々の実際の暮らしの状態から切り離して外に「正義」を設定するアプローチを否定して、あくまで人々の実際の暮らしに基づいて正義を論じるよう述べているわけで、これは、これまで見てきたフォイエルバッハ=マルクスの「疎外論」の問題意識と同じだと思います。

コミュニティの一員としてのアイデンティティの強調がもたらす地獄

しかしではセンさんは、ロールズみたいな普遍志向を排撃して、民族によってそれぞれ違うできあいの伝統に閉じこもればいいと言っているかというと、もちろんそうではありません。

私は、近年の世界の出版物の中で一番重要なことを言っているものが、センさんの『アイデンティティと暴力』(注7)だと思います。とりあげられているテーマは、冷戦後頻発している、民族や宗教のアイデンティティを理由にするテロや戦争や人権侵害をどうなくすかということです。ここでセンさんは、「コミュニティの一員」としてのアイデンティティを、人間にとって決定的なものとみなすことが悪いと言っています。

(注7)大門毅監訳、東郷えりか訳、2011年。原著2006年。副題は「運命は幻想である」。

「コミュニティの一員」としてのアイデンティティを、人間にとって決定的なものとみなすというのは、以前にも見た通り、コミュニタリアンが提唱してきた立場ですが、これこそが、悲惨な民族紛争やテロ、個人の抑圧をもたらすのだと強調しているのです。

センさんは、子どものころに、それまで仲良くしていたヒンズー教徒とイスラム教徒が突然殺し合いを始めた紛争を目の当たりにして衝撃を受けました。だから、「民族ごとのそれぞれの伝統文化を尊重しましょう」的な、リベラル風コミュニタリアンの解決を信じるほどお気楽にはなれないのです。すなわち──

欧米に暮らす移民家庭では、若い娘たちが外の影響を受けないように監視され(注8)、多数民族側の青年とデートすることが阻止されることがあるが、こうした親側の禁止行為に対して、「伝統文化は尊重すべきだという理由から、多文化主義者とされる多数の人びとから声高な賛同の意が寄せられる。」(注9)

(注8)同上書163ページ。

(注9)同上書218ページ。

イギリスで、自国を「コミュニティの連合」とみなす見方からは、公費補助の宗教学校を、イスラム教、ヒンドゥー教、シク教等と拡充する動きがでているが、これは、イギリスにいる移民家庭の子どもたちにあらかじめどれか一つのアイデンティティの枠をはめ、その他のいろいろな潜在能力を開発する機会を奪ってしまう(注10)。

(注10)同上書165、222ページ。

多文化主義者の側からは、「ヨソの文化のことを善い悪いと判断できない」という言い方がされるが、「女性の不平等な社会的地位を維持したり、姦通罪で訴えられた女性を四肢切断から石打ちまで、さまざまな慣習的刑罰に処したりするなど、特定の習慣や伝統を守るためにも、そのような方法が利用される。」(注11)

(注11)同上書58ページ。

非西洋世界では、旧植民地支配や超大国への反発のあまり、「西洋とは異なる」という観点から自己のアイデンティティを定義し、自由や権利のような価値を「西洋的なもの」とみなして排する傾向がある。

アジアでもアフリカでも、そうした立場から、「文明ごとの価値観の多様性を認めろ」と言うもの言いで、権力者側が非民主的な強権支配を世界に向けて正当化している(注12)。

(注12)同上書124-141ページ。

そして、コソボやボスニアでもルワンダでもティモール、スーダンでも、アイデンティティの共有意識が扇動されることで、人々がやすやすと別集団に憎悪を向けて、おびただしい殺戮が行われた(注13)──このように言うのです。

(注13)同上書7ページ。

「アイデンティティの複数性」という解決

それに対して、センさんが提唱しているのは、「アイデンティティの複数性」です。すなわち──

われわれはみな、一つのコミュニティにだけ属しているのではない。「国籍、居住地、出身地、性別、階級、政治信条、職業、雇用状況、食習慣、好きなスポーツ、好きな音楽、社会活動などを通じて、われわれは多様な集団に属している。」(注14)

(注14)同上書20ページ。

それゆえ各自は、自分をとりまく多様な人間関係の中で形成されている。一つの共同体の中の人々も、めいめいが互いに異なる人間関係を持っていて、均質な文化価値観で塗りつぶされるわけではない。

それゆえ、各自はみな、自分をとりまくたくさんの人間関係からさまざまな価値観を吟味して、アイデンティティを選択できる。その自由を制約してはならない(注15)──センさんはこのように言うのです。

(注15)同上書、特に45-65ページなど。

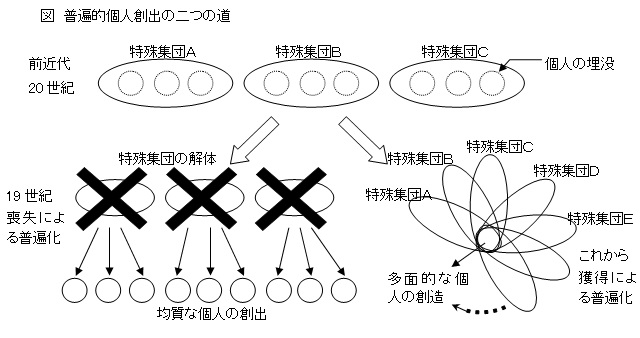

私も20年ほど前に、19世紀にマルクスの見た、均質なプロレタリアート化という「普遍的個人」の創出との対比で、センさんと同じような展望を打ち出していました。(注16)

(注16)「共産社会二段階区分論の再検討──マルクスの消費観との関連で」『経済理論学会年報第30集』(青木書店、1993年)。拙著『近代の復権』(晃洋書房、2001年)第2章に所収。

すなわち、19世紀には、個人を埋没させていた共同体(地域、身分、職能等々)が壊れて、それぞれにいろいろ特殊なアイデンティティが奪われてしまうことで、パチンコ玉のように均質普遍的な個人がバラバラと投げ出されたという図式になります。

それに対して、これから展望されるべきなのは、一人の人が、職場のコミュニティに属し、労働組合に属し、地域のつながりに属し、スポーツクラブに属し、趣味のサークルに属し、文化や環境のNPOに属し、消費や医療や介護の協同組合に属し、世界的なNGOにも属し等々と、様々なコミュニティに同時に属していくことで、どの特定の集団のアイデンティティにも埋没してしまうことのない自立した個人が育っていくことです。様々な人間関係の「結節点」としての個人の創出です。

これは、コミュニティの人間関係に縛られて生きる社会的人格と、コミュニティから自由な孤立人との間に、中途半端なバランスを求める議論ではないのです。

例えば私の師匠の置塩信雄を思い出して言えば、主流派経済学とマルクス経済学のどちらかの学界に埋没するのでもなく、どちらの学界にも背を向けるのでもなく、どちらの学界からも共に評価される業績を上げれば上げるほど、それだけますます強烈に個性的な学説を作り上げることになったわけです。

すなわち、いろいろ違ったコミュニティを自ら次々と選びとって、そのすべての中で陰ひなたなく他者を気遣い、社会性が広がれば広がるほど、それだけますます自立した個性が増していくことになります。「コミュニティへの自由」と言えるでしょう。

私は、19世紀マルクスの展望した、特殊なアイデンティティを剥ぎ取られることによる普遍化を「喪失による普遍化」と名付け、それとの対比で、これから展望されるべき普遍化を「獲得による普遍化」と名付けました。

それは、さまざまな特殊なアイデンティティを「我がものにする」ことによる普遍化です。「喪失による普遍化」の場合は、資本主義の力で一挙に成し遂げられ、それが完成してしまったところからマルクス主義運動が始まったと言えます。

それに対して「獲得による普遍化」の道は、いかんせん当面見通せる将来までは普遍化途上です。一人一人の身の回りのネットワークがだんだん広がることで、長い時間をかけて展望されるものだと言えます。

事業的解決がセンのイメージ

ところでセンさんは『正義のアイデア』でも、特定のアイデンティティに埋没することを戒め、理性による公共的対話を求めています。なにもロールズのような「完成した正義」を求めるのではなくても、せめて明らかな不正義は無くそうよ、少しでも正義にかなったやり方を探ろうよと、「ニヤーヤ」に立って世の中を変えていくことを提唱しています(注17)。

(注17)同書のいたるところに書いてある。

ロールズの、「完全な正義」の制度の構想の場合は、各国の国家レベルの福祉制度や憲法制度を正当化づけるためのものだったと言えるでしょう。こうして天上のSFの世界の社会契約を根拠にして、国家が「正義」のためにあれこれと国民に介入することが正当化されたわけです。

かつて70年代ぐらいまでは、このSFの社会契約にもある程度リアリティがあったということは、この連載の第12回で見たとおりです。

しかし、80年代に「転換X」が始まって以降は、このリアリティが失われてしまったというのも、そこで検討した通りです。特に、人間関係のグローバルな相互依存が進んでいくと、一国レベルの社会契約は狭すぎて役に立たなくなります。

では、それに合わせてロールズの議論を徹底させ、地球上すべての人々にあてはまるまで抽象化一般化した「正義の原理」を作ればいいのか。それを実現するために世界中の人々に介入する「世界国家」を考えるのは現実的と言えるのか。それがそもそもいいことなのか…ということになります。

ひるがえって一国内を見てみても、人々が多様化してさまざまな異質なニーズを持つようになったこの時代には、遠い天上で一律普遍的に取り決めた社会契約を押し付けられても、「疎外」としか感じられなくなるでしょう。

だから、貧困なり、ケアの不足なりといった、生身の当事者の現場の事情に則して、直面する問題を解決する取組みが重要になります。

すなわち、この連載でも第8回(拙著『ケインズの逆襲、ハイエクの慧眼』第8章)で見たように、国民国家や世界国家による裁量的な介入ではなく、NGOなりNPOなり協同組合なりといったところで活躍する人々が、事業として解決にあたることが重要になるわけです。

ロールズのアプローチを否定して、現場の事情に則して少しでも正義にかなった方向を目指すセンさんの姿勢は、彼の本を読んだだけでは具体的イメージがつきにくいかもしれませんが、こうしたNGOなどが活動する時の姿勢を念頭においていると見ればわかりやすくなると思います。

ロールズをこっそり頭の奥においている

しかし、「一歩でも正義に近づく」(注18)やり方は何かということが、現場に則して答えが出るものなのでしょうか。

(注18)これは前掲書『正義のアイデア』帯のキャッチコピー。

センさんは、アダム・スミスの「公平な観察者」を引き合いに出し、特定の立場を離れた理性的討議による精査を提唱します(注19)。でもそれでもって、例えば、同性愛コミュニティの価値観と、同性愛を伝統的に敵視する少数民族コミュニティの価値観との間で、理性的な合意が可能なのでしょうか。

(注19)これも同上書のいたるところに記述があるが、特に、第6章。

理性はしょせん究極には、理性自体では根拠づけられない前提の上に立って展開されているものです。だから一旦そうした前提を受け入れた上で、ナチスの「ガス室」だって原爆だって、ゴリゴリに理性的に設計されたのではないですか。

特定の立場を離れた理性的討議を目指すことが、かえって自然な同情心を離れた敵対の先鋭化に向けて理性を暴走させることがないのでしょうか。

つまり、センさんは「何が正義か」を理論で示すことを批判して、現実の中で「何がより正義か」を比較する「比較アプローチ」を提唱しているのですが、その「比較」ということ自体、「何が正義か」をきっちり示さないまでも、正義にかなった方向性を示すものがなければ提案できないことになります。

私から見たら、センさんはロールズを批判しつつ、実はある意味で頭の奥にこっそりとロールズをおいているからこそ、公平で理性的な「公共的討議」などという議論が成り立っているのだと思います。

ロールズの「正義の二原理」の内容そのものの当否は別にして、生まれや民族や時代を超越して、すべてに普遍的にあてはまる公正な原理を希求する姿勢は、実はセンさんも変らないのだと思うのです。

私はこれは、こっそりおいておくのではなくて、はっきり意識して各自おおっぴらに提案しておかないといけないものなのだと思います。

それなしには、やっぱりそれぞれのコミュニティのできあいの価値観にズブズブにはまってしまい、「おまえらの価値観の「正義」をおしつけるな」という言い方による抑圧の開き直りを見逃してしまいます。

統整的理念と構成的理念

では、そんな超普遍的な現実離れした理念は、個々具体的な現場の生き様を抑圧することにつながらないのでしょうか。そうではないと思います。

柄谷行人さんがよく言っていることなのですが、カントは、「理念」というものを、「統整的理念」(「統制」ではないので注意)と「構成的理念」に分けたそうです。柄谷さんの公式サイトで端的な説明が載っていましたので、引用しておきます。

「構成的理念とは、それによって現実に創りあげるような理念だと考えて下さい。たとえば、未来社会を設計してそれを実現する。通常、理念と呼ばれているのは、構成的理念ですね。それに対して、統整的理念というのは、けっして実現できないけれども、絶えずそれを目標として、徐々にそれに近づこうとするようなものです。カントが、「目的の国」とか「世界共和国」と呼んだものは、そのような統整的理念です。」(注20)

(注20)「世界危機の中のアソシエーション・協同組合:柄谷行人と生活クラブとの対話」

この連載の第3回(拙著『ケインズの逆襲、ハイエクの慧眼』第3章)で、ハイエクが「設計主義だ」と言って批判したような青写真志向は、「構成的理念」の方ですね。

10年や20年で実現できるつもりで設計された半端に現実的な理想だからいけないのです。しょせん半端にしか将来の末端の現実を反映できないからこそ、それを現実化しようとして押し付けることが、確実に末端の人々への抑圧になるわけです。理念が自己目的化して生身の個々人を抑圧する「疎外」そのものです。

では「統整的理念」ならば疎外ではないのかと言えば、そんなことはない。立派な「疎外」「物象化」に違いないでしょう。個々人の手を離れてコントロールできない天上の高みにあって、私たちの心を縛るのですから、ある意味で究極の疎外だとも言えます。

しかし、以前見たハイエクの言っていたことを思い出してみて下さい。要するに、一部の権力者ならばコントロール可能な、中途半端に具体的な中途半端な疎外態よりも、世の中の誰もコントロールできない超抽象的な「疎外の極み」の方が、かえって個人個人は自由になるということだっただろうと思います。

「統整的理念」は、あまりに理想的であまりに一般的抽象的なので、目の前の現実の都合と齟齬をきたすことはいくらでもあるのですが、違反したからといって警察に捕まるわけではありません。ただ内心に大なり小なりの「やましさ」をもたらすだけです。

その通りにできなくても焦ることはなく、ただ開き直らないことだけが重要なのだと思います。10年や20年で実現可能なものではない。百年二百年がかりで到達できるかもしれないし、到達できなくたってかまいません。「北極星」みたいなものですから。

つまり、「構成的理念」をアメリカのような最高権力者の大統領にたとえるならば、「統整的理念」は、ドイツのような無権力の象徴大統領にたとえられるのだと思います。ドイツの大統領は「あくまでキレイゴトを語る役」ですが、「キレイゴト」は無力だからこそいいのです。

センさんの『正義のアイデア』を読むと、一方でロールズ流の上から目線の天降り正義論を批判しながら、他方で「人権」のような西洋由来と言われがちな理念を持ち出して世界の変革を語る(注21)ので、話が徹底していなくて恣意的に思われるかたがいるかもしれません。

(注21)同上書のあちこちで記述があるが、特に第17章。

それは「統整的理念/構成的理念」の概念区分を使っていないからで、これを使えばすっきり整理できるのだと思います。「人権」のような全世界に通じる普遍的価値を統整的理念として頭におきながら、少しでもそれが実現する方向で現実が改善されるように、地道な日々の事業を営むという意味なのだろうと思います。

「当事者決定/基準国家」に対応する「ニヤーヤ/統整的理念」

ここで拙著『ケインズの逆襲、ハイエクの慧眼』にまとめられた、本連載の前半の結論を思い出してみましょう。70年代までの、国民国家レベルで政府があれこれ裁量的に配慮して、国民の暮らしや経済をサポートしていたやり方はいまや崩れ、二つの真反対の方向へ分解していくべきだということでした。

すなわち、あれこれの個別的な判断については、リスクについての情報があり、そのリスクの影響を引き受けざるを得ない現場に、決定と責任をゆだねる方向に向かうということでした。

特に、先進国どこでも高齢化が進む現在では、介護などの福祉事業がメジャーな仕事の分野になってくると思いますが、そんな分野では、ケアを受け、ケアをする当事者にこそ、リスクと情報が偏在しています。だからそうした場合には、末端の利用者や従業者に主権のある事業体がふさわしくなります。

他方で全体的なことについては、あれこれの判断の余地のない一律の基準にすることになります。これは、安上がりの低い基準かもしれないし、予算を潤沢にかけた高い基準かもしれません。しかしどちらにせよ、世界的に共通の基準へと擦り合わせする方向に向かわざるを得ません。

そして、こうした全体的な基準制度がたくさん予算をかけて福祉などを支えるほど、ますます末端の当事者に近いところで多様な取組みができるようになります。

このような、「ますます現場へ」と「ますますグローバルへ」との真反対の二つの方向性の、互いに支えあう統一として、これからの時代にかなった世の中はつくられていくのだと展望できる──これが、本連載前半部の結論でした。

そうすると次のようなことがわかります。先に述べたとおり、ロールズ流の「ニーティ」としての「正義」のシステム論は、70年代までの福祉国家体制を理論的に支えた「構成的理念」でした。

その体制が崩れて二つの真反対の方向へ向かうとき、現場での協同組合やNPOなどの取組みの方は、「ニヤーヤ」として、現場の具体的な向上を目指す、センさんのアプローチによって支えられることになる。

他方で、あれこれの裁量的介入をしない一律の基準国家が、世界的に共通基準へとすり合わせていく方向の方は、ロールズ以上に普遍的抽象的な「統整的理念」に対応することになるわけです。

「ニヤーヤ」だけでは、コミュニティのできあいの価値観にズブズブになって現地の抑圧に加担するかもしれません。

他方、超普遍的理念だけでは、もしそれがただの無力なお題目にとどまらないでおこうとするならば、結局グローバル市場と空爆の力で世界に押し付けざるを得ない(赤軍の力かもしれませんが)。その結果は、最高にうまくいったとしても「喪失による普遍化」です。

結局、現場の目の前の具体的な向上を目指すアプローチと、超普遍的な「統整的理念」という、一見真反対のものの、互いに支えあう統一こそが、「獲得による普遍化」のためには必要になるのだと思います。

「個」と「全体」の総合の復権

では、今回の議論をまとめておきましょう。

マルクスが期待をよせた19世紀の単純労働プロレタリアートは、生物学的普遍性を持った「生身の自己」がむき出しだったために、「個」と「全体」が単純な統一をしていたと言えます。「美しい」図式でした。

この美しい図式はしかし、19世紀末の重工業化によって否定されます。それぞれ相異なる複雑労働力商品を、互いにバラバラな見込みの判断で生産した人々は、それが世に受け入れられるための手立てとして、文化的なシンボルとしての「モノ」を追い求めます。あるいは国家による上からの保護を求めます。

かくして各自は、それぞれ国籍や民族や文化や職種によって異なるアイデンティティを、外から受け入れざるを得なくなります。

そのため、生物学的普遍性を持った「生身の自己」は内面奥深く押し込められ、個々人はそれぞれ相異なるコミュニティに埋没させられます。かくして、それらを超える全体的な展開は、国家や大企業のトップエリートによる支配として強制されるしかなくなります。

そしてそれに対抗する運動もまた、互いに相異なる大衆の外から「上から目線」で全体的方針を押し付けるものになるか、それぞれの相異なるコミュニティの中に視野が限られたものになるかのいずれかになってしまうのです。

かろうじて、西欧社会民主主義やアメリカ・リベラルは、社会契約のフィクションによって、「個」と「全体」の妥協の体面を作って、大なり小なり福祉国家を築き上げることに成功しました。

私もその功績は多とすることにやぶさかではありませんが、やはり本質的には複雑労働力再生産保障のための管理体制であり、「個」は担当官の「胸三寸」の前には不十分にしか実現せず、「全体」も国民国家の枠にとどまって不十分にしか実現できなかったわけです。

しかし現在、「転換X」を通じて、様々に相異なる特殊性と普遍性とへのこの分裂がまた否定され、ある意味でマルクスの展望が復活していると言えます。ME化やIT化によって複雑労働力が不要になってしまい、会社共同体も国民国家の枠組みも崩れ、コミュニティのアイデンティティにしがみつかなければならない根拠がなくなってきているのです。

たしかに、私たちが何もせずに手をこまねいていれば、グローバル資本主義の展開による「喪失による普遍化」を通じて、マルクスの時代同様に、「個」と「全体」の単純な統一が復活するでしょう。そしてそれは、おびただしい犠牲をともなうことになるでしょう。

しかし、私たちの意識的な取組みによっては、19世紀への単純な回帰ではない、もっと高次元でのマルクスの展望の復活もあり得ます。以前の複雑労働力時代に人々が身につけた様々な特殊性を保ったまま、互いに他の特殊性を我がものにしあうことによる「獲得による普遍化」の道があり得るのです。

それは、20世紀に人類が獲得した生産力と、自己能力の社会的意識的生産という積極面を引き継いだ、「個」と「全体」の、「特殊」と「普遍」の豊かな総合だと言えるでしょう。

福祉にしても医療にしても教育、文化等々にしても、私たちは、体制側が複雑労働力再生産保障のためのシステムを不要として投げ出していることを逆手に取り、複雑労働力商品のためではなく、自分の生活を豊かにするために、自分たち自身の手で、極力疎外無く営むことができるようになっています。

情報通信手段の発展は、このための物質的条件を作っています。こうした取組みがいろんな分野で広がることが、「獲得による普遍化」をもたらしていくのだと思います。

******************

さて、本連載の後半は再び、PHP研究所から出版される予定になっているのですが、出版社からはスケジュール上、7月で連載を終えるよう言われています。

シノドスさんや読者のみなさんのおかげで、ここまでのところ、なんとか予定通り執筆を進めることができていますので、いよいよ次回が最終回ということになります。

今回確認した、現場の自主的事業を積み重ねることによる「獲得による普遍化」の道においては、「自由」と「責任」はどうなるのか。流動的人間関係がメジャーな時代にふさわしい自由論を提起して大団円としたいと思います。

プロフィール

松尾匡

1964年、石川県生まれ。1992年、神戸大学大学院経済学研究科博士後期課程修了。1992年から久留米大学に奉職。2008年から立命館大学経済学部教授。