2016.02.25

通塾は進学に有効だったのか――教育の「効果」を考える

日常生活を出発点に塾の教育効果を考える

あなたが受験を目前に控えているとしよう。受験前の子をもつ保護者の立場でも構わない。試験では高得点を収め、合格するのが望ましい。高い点を取るには、勉強が必要だ。しかし勉強の仕方がわからないとか、より効率的に勉強したい(させたい)とか、いろいろな思いが交錯する。周囲を見回してみると、成績の良さそうな子の多くは塾に行っているようだ。そこで、塾に行ったら点数が上がるのでは、と考える。

私たちは頭の中で、塾に行った自分と、そうでない自分を想像する。そしてそれぞれの場合について、どんな結果が待っているだろうと考えを巡らせる。塾に行けば、受験テクニックを身につけることができ、点数が飛躍的に向上するのではないかとか、塾に行くには時間や労力というコストがかかるし、塾の授業は学校の授業の焼き直しに過ぎないから、その分自力で勉強した方がマシではないか、などというように。そうして、いずれかの決断を下す。決断の結果は、いずれ明らかになる。

ただし当たり前なことなのだが、経験できるのは実際に自分の下した決断の結果のみであり、もう一方の選択肢の結果は知りようがない。決断の結果が成功すれば、それ以上深く突っ込もうとはしないだろうが、もし失敗に終われば、多くの人はあの時別の決断を下すべきだった、などと後悔するのだ。しかしその別の選択肢が本当に成功を導いたのかどうかは、結局わかりようがないのである。

人間は都合のいいもので、成功すれば過去の経験を正当化しがちであり、失敗すれば自分の経験を否定しがちになる。塾に行って受験に合格すれば塾のおかげだと思う。逆に不合格であれば塾のせいだとか、塾に意味はなかったと考えるだろう。あるいは、塾に行かなくても合格すれば、塾など意味がないと思うだろうし、不合格であればやはり塾に行っておけばよかったと考えるのかもしれない。

こういう思いに駆られることは日常生活において避けられないだろうが、これは必ずしも科学的な思索とは言えない。では、科学的で客観的な教育効果を測定するには、どうすればいいのだろうか。

疑似実験的空間を想像する

もう一度、受験を控えた立場の自分を想像してほしい。仮に自分と同じクローン人間が存在したとして、塾に行った自分と行かない自分の両方を経験させ受験する。そして結果を確かめる。ここでは、もし塾に行った場合に合格し、行かない場合に不合格であれば、塾に行った実質的な効果があったと考える。塾に行こうが行くまいが結果が同じであれば、塾の実質的な意味はなかった(行こうが行くまいが結果は同じ)、と考えることにしよう。

しかし現実にはそんなことは不可能だ。そこで次善策として、育ってきた環境とか性格とか成績が、できるだけ同じような人間を探してきて、一方に塾に行かせて、一方は塾に行かせず経過観察をする。しかし仮に塾による真の教育効果があるのならば、この通塾の有無という振り分けは、その人の将来を決定づける重大な決断になる。

たかが実験、というわけにはいかない。実験が人生を左右するという重大な倫理的な問題を孕む。何より「あなたは塾に行け」「あなたは塾に行くな」などと人為的に振り分ける命令に従わなければならないような実験に参加する人はいないだろう。これも現実味がない。

またこの思考実験は、特定の一人の個人を想定している。しかしある人物は、教師や授業の相性とか、友人関係とか、試験当日の健康状態など、多くの偶発的な要因や出来事に直面する。こうした偶発的な要因も、結果に重大な影響を及ぼす。とはいえこれらを完全に制御するのは不可能だ。

そこで科学的には、多くの個人を集めて、彼らをランダムに振り分けることを考える。ランダムに振り分けた2つの群のうち、一方のみに処置を施す。つまり一方のグループ(実験群)のみが塾に行き、もう一方のグループ(統制群)は塾に行かせない。両群はランダムに分けられているので、性質に実質的な違いはない。そして経過観察をして、試験の合格率に統計的に有意な(偶然とは言えない)差が生じるかを確かめる。

手続き的にこれを完全に再現するわけにはいかないが、既存のデータをもとに実験的環境を疑似的につくり、効果の有無を確かめようとする統計的手法がある。それが傾向スコア・マッチングとよばれる方法である。日本語での詳しい解説は星野(2009)(注1)があるが、ここではその考え方をできるだけ噛み砕いて説明したい。

(注1)星野崇宏,2009,『調査観察データの統計科学-因果推論・選択バイアス・データ融合』岩波書店。

選択バイアスと効果の混同

教育効果の議論は、選択バイアス(selection bias)の問題を抱えていることが多い。このことはアメリカの社会学者リーバーソン(Lieberson, Stanley)が、30年以上前に繰り返し警告している(注2)。

(注2)Lieberson, Stanley, 1985, Making It Count: The Improvement of Social Research and Theory, University of California Press.

教育効果を見るのであれば、実験群と統制群は基本的に同じ性質をもっていなければならない。しかし教育現場で、その前提が満たされることはあまりない。塾に行く子は(行かない子に比べて)、勉強にやる気がある、進学意欲がある、親が教育熱心など、成績を伸ばすのに有利な性質をもともともっている可能性が高い。だから塾に行っている子の進学率が高いのは、塾の教育効果というよりも、通塾群に成績を伸ばす性質を備えた子がもともと多く集まってしまったという選択バイアスが働いているためだ、ということになる。

日本には高校入試がある。その結果、偏差値によって生徒は各高校に振り分けられる現実がある。これを踏まえると、大学合格実績をもとに高校の教育力を評価するのはおかしい、ということは容易に理解できる。もちろん、高校に行って授業を受けていれば、生徒は何らかのポジティブな影響を受けるだろう。生徒の仲間同士で切磋琢磨した影響が出るかもしれない。

それでも、高校の入学偏差値と大学合格実績が比例するのは、高校そのものの教育力の差というより、偏差値の高い(試験の得意な)生徒を高校入試で予め選抜したから、大学入試でも同じような結果が現れたに過ぎない、と考えてもおかしくない。

傾向スコア・マッチングの考え方と手続き

効果の有無を確かめるには、選択バイアスを除けばよい。今回は通塾の効果を見たいが、現実に通塾の有無がランダムに振り分けられているとは考えられない。

ここで使用したのは、東京大学社会科学研究所の若年・壮年パネル調査(「働き方とライフスタイルの変化に関する全国調査」・Japanese Life Course Panel Survey)(注3)であり、対象者は1966~86年生まれの日本全国の男女である。彼らは日本全国からランダムに抽出されており、データには学歴や過去の通塾歴の情報が含まれている。

(注3)http://csrda.iss.u-tokyo.ac.jp/panel/JLPSYM/

日本では、高校の振り分けが大学進学に大きな影響を及ぼすという現実がある。そこで中学時代の通塾経験の有無が、進学率ほぼ100%の高校(進学校)への進学に正の影響を及ぼしたかどうかを検証する。

手続きは以下のようである。まず通塾の有無を推定する二項ロジスティック回帰分析を行う。従属変数は「通塾経験あり(=1)」「通塾経験なし(=0)」のダミー変数であり、出生コーホート(世代)、出身地域、社会経済的要因、家族(きょうだい)構成など、通塾の有無に関係すると思われる要因を説明変数として考慮する。この推定モデルに基づき、各サンプルについて、理論上の通塾確率が計算できる。これが傾向スコアである。

同じ傾向スコアをもつ人は、基本的に二項ロジスティック回帰分析で考慮した説明変数について同じような性質をもっていると仮定して構わないことが証明されている。そこで同程度の傾向スコアをもつ通塾経験のあるサンプルと、通塾経験のないサンプルでペアをつくる。

これは先の「疑似実験空間」をつくる作業に相当する。ペアを多く作成すると、通塾の有無以外は全く同じ性質をもつ個人で構成される通塾群と非通塾群ができるので、両群の間で実際の進学校進学率が比較できる。その結果、統計的に有意に通塾群の進学校進学率が高くなれば、通塾の教育的効果があったと考える。

なお、傾向スコアが小さいのは理論上通塾可能性が低いサンプルで、逆に傾向スコアが大きいのは通塾可能性が高いサンプルであることを意味する。傾向スコアを計算する元になった二項ロジスティック回帰分析により、通塾傾向のある人の性質はわかる。傾向スコアの大きさにより、傾向スコアの高いサンプル、低いサンプルに分け、それぞれについて進学校進学の効果の有無を検討することもできる。

塾の効果は、だれにでも一様に及ぶとは限らない。もともと通塾する傾向のある意識や環境をもつ人は、塾に行こうが行くまいが進学校に進学できた可能性が高いかもしれない(つまり目に見える効果は薄い)が、通塾する傾向のある意識や環境をもたない人は、通塾による効果が覿面に現れる、というようなこともあり得る。そうした検討も、この分析では可能になる。

通塾経験の進学校進学に及ぼす効果

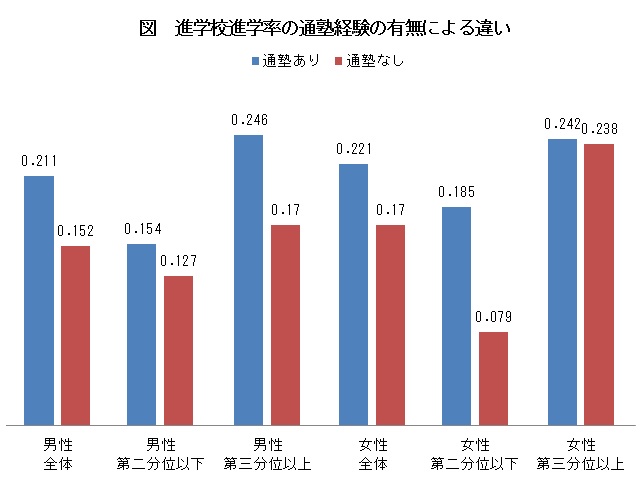

図の青棒が通塾群で、赤棒が非通塾群である。数値は実際に進学校に進学した人の割合であり、「全体」は男女それぞれの全サンプル、「第二分位以下」は傾向スコアの大きさを5等分したときの、低い方から2つ目までの集団(もともと通塾しない傾向がある人々)に限定して比較した場合、「第三分位以上」は傾向スコアの大きさを5等分したときの、高い方の3つの集団(もともと通塾する傾向のある人々)で比較した場合での結果である。

いずれも青の方が高くなっているが、男性第二分位以下と、女性の第三分位以上は、統計的に有意な差ではない。つまり単なる誤差や偶然の違いである可能性が否定できない。それ以外は、偶然とは言えない差があるといえる。

したがって全体としては、通塾に進学校進学という点でそれなりに効果があるが、中身をよく検討すると、その効果の現れるグループが男女で対照的になっている。男性では、もともと通塾傾向のある(基本的には階層が高く、都市部で、きょうだい数が少なく、若い)人ほど塾の効果が表れやすく、女性では逆に通塾傾向のない人ほど効果が表れやすいということだ。

最近は高卒で就職する人が2割を切っているが、このサンプルには高卒就職がそれほど珍しくなく、女性の短大進学も今よりずっと多かった世代が含まれている。男性の場合、工業高校のようなブルーカラーを要請する職業系高校が存在する。そして1990年代前半までは高卒求人倍率は2倍かそれ以上あり、当時は高卒でも良い就職口があった。したがって男性では進学志向者とそうでない者の分化が著しく、進学志向の強い者のみに効果が表れたのではないか。

一方女性は平均的に学校適応的で、勉強にも熱心であり、それが成績に結びつく傾向が強いと言われる(注4)。貧しい家計では、将来よりも現在のお金が必要になるので高学歴への投資を渋る傾向があるが、矢野眞和の興味深い試算によれば、男性の場合、生涯賃金の点で最適な進路選択が大卒か中卒(ただし現実には中卒就職はほとんどいないので、高卒)に二分化するのに対し、女性の場合は高卒、大卒の間に短大卒が最適な選択となるゾーンが出現する(注5)。

(注4)Buchmann, Claudia, Thomas A. DiPrete, and Anne McDaniel, 2008, “Gender Inequalities in Education,” Annual Review of Sociology, 34: 319-37.

DiPrete, Thomas, and Claudia Buchmann, 2013, The Rise of Women: The Growing Gender Gap in Education and What It Means for American Schools, New York: Russell Sage Foundation, 101-112.

(注5)矢野眞和,2015,『大学の条件-大衆化と市場化の経済分析』東京大学出版会,pp.30-31。

短大の場合は、四年制大学ほど競争が厳しくなく、受験準備も軽く済むため、男性ほど進路希望の分化が起きにくいのかもしれない。それゆえもともと通塾傾向の強い層では、塾に行こうが行くまいが結果に影響が生じにくく、そうでない層で如実に塾の効果が表れるのかもしれない。

分析の解釈の注意点・限界・可能性

以上が分析の結果と解釈だが、これは大学進学率100%の進学高校に進学できたことを結果変数とした場合に、通塾の有無による差があるかどうかを、1966~86年生まれの世代に適用して計算した結果である。したがって結果変数を別のもの(テストの点、大学進学の有無など)にしたら違った結果になることも考えられるし、今の中学生に該当する保証もない。

またバイアスを除けたのは、あくまで通塾の有無を推定した二項ロジスティック回帰分析で考慮した説明変数に関してのみであって、それ以外の要素は調整できていない。つまり傾向スコアを算出する二項ロジスティック回帰分析において、説明変数以外の要因は、すべてランダムな誤差と見なされているが、その前提が正しいと言える保証はない。

例えば、質問紙の項目に含まれていない家計状況、本人の性格、成績、(当時の)進路希望の明確さは、通塾の有無に関連すると思われるが、質問紙に情報がないので補正のしようがない。したがってただ通塾群と非通塾群で進学率を比較するよりはマシだと言えるが、完全にバイアスが除かれたとは断言できず、依然通塾群の効果が過大に推定されている可能性も捨てきれない。

もう一つ、統計的な分析の解釈と適用に関して、より一般的な注意点がある。統計的な分析の結果を、個人の選択の材料として使いたくなるのは人情だと思うが、統計分析の言わんとすることは、複数のケースを集めた全体としての傾向であって、特定の個人の行為や行動、選択を予測するものではない、ということだ。

だから「ある場合に通塾の効果がある」という知見が出たときに、個人的にそれを参考にするのは構わないのだが、効果があるのはその場合に該当する全員とは限らないし、逆にその場合に当てはまらなくても効果があることもあり得ることは認識しておかねばならない。

知見が示すのは、あくまで全体の傾向である。だから該当しないケースがある(自分には当てはまらなかった)というだけでは、仮説を反証したことにはならない。統計的な推定に基づく知見は、統計的な分析で反証しなければならない。

統計モデルでは、予想される結果がパーセンテージ、いわばグレーの濃淡が示されているに過ぎない。しかし個人を起点に考えた場合、進学校に進学できたか否かは白黒はっきりする。つまり個人からみて「進学校に○(≠0, もしくは≠100)%進学した」という状態は存在しない。それゆえ統計分析を前提にした仮説を、個人的な結果によって論じるのは議論のすれ違いを招く。

こうした統計分析を参考にしなければならないのは、社会全体の動向を俯瞰的にみる立場にある、行政、政策に携わる者である。その社会に住む私たちも、社会全体の設計図をどう描くか、その判断材料としてこれらの知見を利用するべきなのである。

プロフィール

中澤渉

1973年、埼玉県熊谷市生まれ。慶應義塾大学文学部卒業。東京大学大学院教育学研究科博士課程修了(博士・教育学)。専門は教育社会学。東洋大学などを経て、現在、大阪大学大学院人間科学研究科准教授。主著は『なぜ日本の公教育費は少ないのか-教育の公的役割を問いなおす』(2014年・勁草書房・2014年度サントリー学芸賞・政治経済部門)、『格差社会の中の高校生-家族・学校・進路選択』(2015年・勁草書房・藤原翔と共編)、主要論文は”Attitudes toward Education Expenditures in Japan: Comparison with Social Security and Welfare Services Expenditures” Educational Studies in Japan: International Yearbook, 9: 55-68,「通塾が進路選択に及ぼす因果効果の異質性-傾向スコア・マッチングの応用」『教育社会学研究』92: 151-74など。