2016.08.31

ゾウの密猟はなぜなくならないか――グローバルな取り組みと狩猟採集民コミュニティの葛藤

シリーズ「等身大のアフリカ/最前線のアフリカ」では、マスメディアが伝えてこなかったアフリカ、とくに等身大の日常生活や最前線の現地情報を気鋭の研究者、 熟練のフィールドワーカーがお伝えします。今月は「等身大のアフリカ」(協力:NPO法人アフリック・アフリカ)です。

はじめに

「ダニエル(仮名、以下同様)が捕まって帰ってこない。助けて欲しい。」

2011年8月、長年お世話になっているバカ・ピグミーの定住集落N村で、コミュニティの主だった壮年男性たちが連れだって相談にやってきた。日常よく耳にする、様々なお金の工面や薬を分けて欲しいというような、半ばあいさつ代わりのような要求とは、ずいぶんと雰囲気が違っている。

相談の内容は、アフリカマルミミゾウ(以下、マルミミゾウ)の密猟に巻き込まれた青年が、カメルーン政府による取り締まり作戦で逮捕され、突然連れ去られたというものだった。半年以上も消息不明になっている彼の消息を何とか確かめ、救い出す手段はないかというのだ。

相談されたものの、私もどうしていいのか分からない。世の中、良く分からないことには首を突っ込まないのがいいに決まっている。しかし状況を聞けば聞くほど、放ってはおけない気もしてくる。

バカ・ピグミーは、「森の民」として知られるピグミー系狩猟採集民の一集団だ。ピグミーは、生物多様性の宝庫たる熱帯雨林を知悉し、軽やかに森を歩き、機知とユーモアに満ち、そして何よりも自由をこよなく好む人々として知られる。

そのピグミーの近くで暮らす漁撈〔ギョロウ〕農耕民バクウェレや商業民ハウサ。筆者は、これまで15年間にわたって、ほぼ毎年カメルーン東部州の熱帯雨林を訪れ、河川漁撈、狩猟採集、そして換金作物栽培といった生業経済を切り口に、彼らの社会のありようを見てきた。そこで見えてきたのは、熱帯林伐採などの開発と自然保護のはざまに置かれ、市場経済との関わりがますます深くなるなかでも、森、村、そして都市の世界を自在に移動することで、生活の自律性をたもつ人々の姿であった(大石 2016)。

とはいっても、年々、自然に依存した生業が以前のようには成り立ちにくくなってきているのを感じてはきたところに、この相談を耳にして、いよいよ森での生活の自由が脅かされつつあるのではないかとの危惧を抱かざるをえなかった。

2008年以来、カメルーン東南部では、多くの集落やキャンプが、軍隊を動員したゾウ密猟取り締まり作戦(以下、作戦)による急襲を受けるようになり、訪問時にはその被害の実態についての語りを耳にすることが多くなった。のみならず、冒頭のように、状況の改善に向けた協力の要請を、再三にわたって受けるようになった。

私はバカ・ピグミーやバクウェレの友人たちに、野生獣肉や魚をおすそ分けしてもらいながら生きてきたのだから、このような相談を受けるのはしごく当たり前のことであろう。しかし、応答すべきかどうか。私は悩んだ。その理由はいくつかあるが、最大のものは、私はマルミミゾウのような大型動物狩猟の現場には一度も立ち会ったことがなく、現場を見ていないからだった。(しかし、後述するように私は作戦の被害は直接見聞きした。)

最終的に、私はこの問題にコミットすることにした。理由は、まきこまれた個人があまりに近い存在であり、すでに自分が当事者となっていると感じたことが第一。そして第二には、私が研究テーマのひとつにしてきた、カメルーンの森における人と動物の親密な生活世界と、武力紛争とも関わりのある近代的な銃器をもちいたゾウの大規模狩猟の世界が、いったいどのように接合し得るのかに関心があったからだ。

この小論では、私自身のコミットメントと、カメルーン政府や国際NGOである世界自然保護基金(以下、WWF)の関係者への聞き取りに基づいて、ゾウ密猟問題に関わるローカル/グローバルの両面の複雑な状況をふまえながら、ゾウ密猟問題について地域住民、とりわけバカ・ピグミーの視点に立った考察と提言をおこないたい。

バカ・ピグミーとマルミミゾウ

バカ・ピグミーの社会では、狩猟の熟練者の男性のうち、特にゾウ狩猟に長けた者のことをトゥーマという(林 2010)。マルミミゾウの肉は、多量に得られるだけでなく食味も好まれるので、バカ・ピグミーにとってもっとも価値の高い狩猟対象とみなされてきた(林 2010)。またゾウは食べるためだけのものではなく、象徴的な次元においても特別な意味を与えられている。バカ・ピグミーは歌と踊りの民としても知られるが、ゾウ狩猟はもっとも重要な精霊儀礼であるジェンギと深い関連をもつ。

バカ・ピグミーとマルミミゾウとのもうひとつの関わりは、植民地期から続く象牙交易である。1980年代半ばに「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」(CITES)によって象牙の商業取引が全面禁止されるまで、マルミミゾウは活発に狩猟され、交易の対象となっていた。N村でも、象牙が軒下にずらりと並べられて市が立ったという。現在もアンダーグラウンドに続く象牙取引は、農耕民、商業民、官吏や軍人など、極めて多様な密猟依頼者を市場との媒介におこなわれ、狩猟者には象牙1本当たり10~15万CFAフラン(日本円にして2~4万円程度)ほどの収入しかもたらさない(安岡 2012)。

アフリカゾウの危機とグローバルな関心

2000年代後半に入って、アフリカ各地で、ゾウの密猟の再急増が報告されるようになった(松本 2015)。熱帯森林も例外ではなく、ゾウ密猟の増加に歯止めがかからない状況となっている(西原2016)。経済的な背景としては、国際交易の量的拡大、とりわけ現代における象牙消費の中心であるアジア(特に中国やタイ)での需要拡大と、そこからの資金の流入が推測されている。

二種類いるアフリカゾウのなかでも、サバンナに分布するサバンナゾウに比べてマルミミゾウは、象牙の材質の堅さにおいて高く評価されている。かつて象牙輸入大国であった日本における象牙の需要は減っているが、引き続き印鑑や三味線のバチの材料として利用され続けている(西原 2016)。

象牙はいったいどこから世界市場に出回っているのか。1996年から2014年の間に世界中で押収された象牙のDNAを分析したところ、アフリカゾウの密猟がもっとも盛んだと推定される地域として、モザンビーク/タンザニア国境のサバンナ地帯とともにカメルーン/コンゴ共和国/ガボン国境の熱帯雨林地帯が浮かびあがった(Wasser et al. 2015)。

ゾウ密猟の大規模化の要因として、内戦など武力紛争によって供給されたカラシニコフ式自動小銃などの軍事用武器が、現金を生む野生動物の密猟に転用されているということが挙げられる。コンゴ盆地北西部を事例にみてみよう。

カメルーンとコンゴ共和国は、歴史的には1915年から1959年までともにフランス領赤道アフリカの一部であったこともあり、文化、経済の両面でつながりが大きい。人もモノも自由に往来が可能な状況だ。コンゴ共和国では2002年の内戦終結後、カラシニコフ式自動小銃などの戦争用小火器が多量に軍組織の外に出回り、同国北部の国立公園内での大型動物の組織的な密猟に使用されるにいたっている。自動小銃は、密猟組織とともに国境を越えてカメルーン東南部にも流入する。密猟に関わる組織や権威者は、大量殺りくに特化した専門的密猟者をリクルートして各地に送りこむ。

軍事化を余儀なくされた保全活動

カメルーン森林・野生動物省の発表によれば、2007年から2014 年の間に約100丁のカラシニコフ式自動小銃が押収されたといわれる。保全活動に軍隊が動員されるにいたった背景には、国立公園を管轄する森林・野生動物省の警備人員の不足と、武装した密猟グループに対応できるだけの装備が整っていない現状がある。2012年に起こったカメルーン北部のブバ・ンジダ国立公園での組織的なアフリカゾウの大規模密猟では、たかだか10週間に128~300頭が殺される事態となり、国際的に耳目を集めた(Thompson 2012)のだが、これも政策の方向性にインパクトを与えた。

治安維持を名目として、アメリカをはじめとする国際社会が保全活動への軍の投入を後押ししたことも見逃せない。また、保全の現場で毎年数名ずつエコガード(ecoguard)と呼ばれるレンジャーが殺害される事件が起きており、作戦にはこれに対する報復の意味がこめられていたと述べる役人もいた。

ここで、カメルーン東南部における自然保護政策の流れを簡単に振り返っておこう。カメルーン東南部において、本格的に国立公園や保護区の設立が計画されたのは1980年代後半であり、1996年頃からロベケ国立公園を皮切りに、三つの国立公園が設立された。1980年代後半以降の「住民参加型保全」の流れのなかで、カメルーン東南部地域においても、地域住民の福利厚生や利益にかなった自然保護プロジェクトが謳われた。

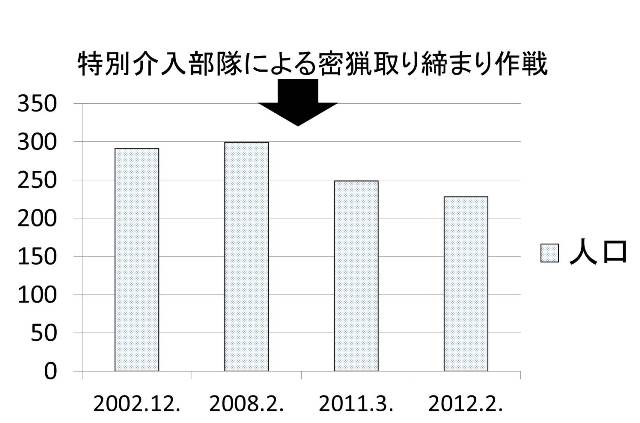

1990年代初めからWWFがカメルーン東南部において展開してきたジェンギ・プロジェクト(バカ・ピグミーの精霊の名前を冠している)では、地域住民との互恵関係と協調を重視すること、保全を通じて地域住民の生活向上に資することがミッション(注1)として挙げられてきた。ところが、ゾウ密猟問題の深刻化に伴い、カメルーン政府とWWFの合同作戦として、2008年から軍隊が介入した取り締まりがおこなわれるようになった。

(注1)ジェンギ・プロジェクトは、プログラム・ビジョンとして「すべての利害関係者」の参加による資源管理とともに、「地域住民の生活条件の向上への貢献」を掲げている。(URL: http://wwf.panda.org/what_we_do/where_we_work/project/projects_in_depth/jengi_project/project/)

作戦の目的は、「国境地域の非武装化」と「密猟の取り締まり強化」の二つだという。この動きは、最近世界各地で復活の兆しを見せている“green militarism”と呼ばれる軍事的な手段を用いた保全政策の一事例と捉えることができる(Corry 2015)。

作戦の住民生活へのインパクト

N村は作戦の対象村のひとつとなり、2009年、2010年、2011年に、それぞれ特殊部隊が村を訪れ、密猟の被疑者と目された地域住民の家やキャンプを早朝に急襲して被疑者を連行した。また、周囲に居住している住民も、「捜査」の対象となった。私が襲撃のあった現場そのものに遭遇する機会はなかったものの、図らずもその前後に現地に滞在することになった。以下、作戦が住民の生活に及ぼしたインパクトについて述べる。

まず、作戦直後に調査村を訪れて感じたのは、まったく人気がないということであった。作戦前後を含む調査村におけるバカ・ピグミーの人口変化を見てみる(図2)。2002年から2008年までは、居住者の入れ替わりはあるものの300人程度で一定していたのが、作戦がおこなわれた2009年以降には、15~20%近く人口が減少していることがわかる。

作戦では、ゾウ密猟に直接関係のある武器だけではなく、猟銃、跳ね罠猟に使用する金属製ワイヤー、日常の仕事用具である山刀類までが没収された。人々は取り締まりを恐れて森に入れなくなり、獣肉に頼っていた日常の食生活における動物性タンパク質が十分まかなえなくなった。

狩猟を禁止されたにも関わらず、代替のタンパク質確保の手段が示されないことも住民の不満を大きくした。また、違法な武器である自動小銃を持つ専門的密猟者の捜査過程で巻き添えを食った住民は、山刀で身体を殴られるなどの拷問も受けたという。このように地域住民が受けたダメージは、物的のみならず身体的・精神的な側面におよんだ。

作戦は、密猟とは一見関係のないローカルな社会関係にも悪影響をもたらした。軍隊による密猟の取り締まりは、地域住民による密告に基づくとされる。ひとたび急襲作戦が起こると、地域住民の間でだれが密告したのかという疑惑が持ち上がる。

その際に決まって持ち出されるのは、狩猟採集民と農耕民の関係の対立的な側面であったり、保全に関わることで給料を得ているかどうかなど、地域住民の間でステレオタイプとなっている既存の対立構造に基づいた憶測である。特に密猟に関与していない者が暴力を受けた場合に、その不条理さが疑心暗鬼に火をつけ、それが社会関係の悪化を助長することとなる。

地域住民による保全組織への不信とローカル/国際NGOの対応

当初、作戦に対して地域住民は泣き寝入りの状態であった。保全活動にはさまざまなアクターが関わっているが、しだいに地域住民の怒りと不満の矛先はもっとも身近で活動しているNGO組織であるWWFに向けられた。2011年には、数回にわたって各地のWWFの事務所に人々が押しかけ、建物を取り囲んで、「森林利用を制限するだけで、代替手段を示さない保全関係者は出て行け」といった意思表示がなされた。

もっとも直接的に作戦を批判したのは、イギリスに本部を置く先住民の権利擁護を掲げたNGOであるSurvival International(以下、サバイバル)であった。サバイバルは、農村開発や社会運動において最近用いられるようになっている、参加型ビデオと呼ばれる当事者自身による映像制作の手法によって、バカ・ピグミーたちの語りを動画投稿サイトにアップして、この問題への注意喚起を世界中に促した。

例えば「保全の名で誹謗されるバカ・ピグミー」と題された動画(注2)では、筆者の調査地のバカ・ピグミー数人が、作戦によっていかに人々が暴力行為にさらされたか、人的・精神的被害をこうむったか、森に入って食べ物を求める自由が損なわれたかを訴えている(図3)。

(注2)Survival International 2015. Baka “Pygmies” abused in the name of conservation. (URL: https://www.youtube.com/watch?v=OKksHO1XA60)

動画のなかの女性エルマ(仮名)の語りの内容を見てみよう。

「保全活動家はもうたくさん。私たちバカ・ピグミーのなかで、彼らと同じ制服を着ている人がひとりでもいるでしょうか? 彼ら保全活動家は、私たちから得たお金を分けてくれますか? そんなことはあった試しがありません。彼らの仕事はただ、森をダメにするだけ。私たちは、スポーツ・ハンティング(注3)のお客さんにも来て欲しくない。彼らから私たちが得るものは何もないから。スポーツ・ハンターと保全活動家は森をダメにしているだけ。彼らは良くない。彼ら白人があなたを森のなかで見つけたら、動物のように殺すでしょう。まるであなたを動物だとみているかのようにして。一体全体、わたしが森の食べ物を口にしたいかどうかってことに、なんで白人がいちいちいちゃもんをつけられるって言うのかしら。」

(注3)カメルーン政府は、スポーツ・ハンティングのためのコンセッション設定権をスペインなどの海外企業に与え、売り上げを国立公園運営などの保全活動に当てている。マルミミゾウやボンゴなどの希少動物を殺すこともできるスポーツ・ハンティングの顧客は主として欧米の富裕層である。

エルマは、最近亡くなったトゥーマの娘である。動画のなかでエルマやほかのバカ・ピグミーたちが強調するのは、森の食べ物を食べる権利である。そして、自分たちの生存よりも、保全に資する名目でこれ見よがしに大枚を払って、マルミミゾウやボンゴなどの希少動物を狩るスポーツ・ハンターを尊重する保全主義者の態度を非難する。

このような参加型ビデオ・アプローチは、先住民が、直接自らの表現で意見や思いを国際社会に発信する機会を得ている点で注目に値する。しかし、どのような文脈で撮影され、先住民がどの程度主体的に情報発信に臨んだのかが分かりにくい点や、被写体の多くはインターネットへのアクセスがなく、国際社会からのフィードバックを得るのにハンディがある点が問題として挙げられる。

終わらない密猟、「敵視」される地域住民

作戦の成果はどうだったのだろうか。これまでのところ、密猟による逮捕者が減ったから犯罪が減ったという報告はあるし、違法な武器の接収は効果を上げたに違いない。しかし、実際にマルミミゾウの個体数減少に歯止めがかかったのかなど、作戦がマルミミゾウの保全にどのくらい効果があったかという検証はなされていない。

作戦は地域住民への説明なくおこなわれ、極めてトップダウン的な性格を持っていた。はっきりした成果が示されないなか、2013年には、地元住民、研究者、国際NGOによる問題提起を受け、カメルーン政府の内部に作戦のなかで違法な人権侵害がなかったかどうかを検証する委員会が設けられた。しかし、これまでのところ、作戦そのものが地域住民の生活や福祉に課したコストはほとんど無視されている。

関係省庁やWWFの関係者に聞き取りをしたところ、国家イニシアチブで進められた特殊部隊による地域住民への暴力は、違法銃器および密猟取り締まりの副作用であり、やむを得ないコストであるという見解であった。WWF関係者のなかには、政府主導の作戦に巻き込まれたのであり、WWFもまた被害者だという意見も聞かれた。

関係者がフランス語でcoup de poing(パンチ)と呼びならわすような、暴力ありきの保全政策の実践は地域住民を怯えさせ、大型野生動物狩猟以外の小型・中型の野生動物の利用はおろか、森林でのあらゆる活動に波及していた。ブルー・ダイカーなど小~中型の羚羊類をはじめとする野生動物への狩猟規制は、地域住民の食生活の基盤維持に大きく影響する。

カメルーン東南部では、数世代以上前から金属製の狩猟具がもちいられるようになっている。植物性の「伝統的な」狩猟具しか使ってはならないとする、現行の狩猟規制が厳密に適用されれば、地域住民が合法的な狩猟をおこなって動物性タンパク質を自給すること自体が困難となる。地域住民による野生動物の利用実態と狩猟規制の乖離が放置されたままに作戦が実施されたことも、作戦の意図についての誤解を増幅している。

この10年間、アフリカ各地で多大なコストをかけて密猟撲滅のために類似の作戦がおこなわれ、押収された大量の象牙を焼却処分するパフォーマンスが各国で盛んだ。しかし、マルミミゾウの密猟はなくなる気配はみられない。違法な象牙取引が後を絶たない理由として、権威ある立場にある者の汚職があるとの指摘が繰り返しなされてきた。地域住民がスケープゴートにされる一方で、象牙取引が続くことによって大きな利益を得ている者が罰されることは決してない。そのことを地域住民は知っている。

サバイバルは、事態に改善がみられないとして、今年2月に経済協力開発機構(OECD)にWWFを提訴した(Vidal 2016)。武装したエコガードを財政的に支援することにより、バカ・ピグミーの人権侵害に加担したというのが告発内容で、現在調査が進められている。論争は自然保護運動と先住民運動の対立構図のなかで展開されているのだが、どこか肝心なところに手が届いていないようにも感じられる。

というのも「生物多様性」か「人権」かという議論に隠れて、植民地期以来のマルミミゾウ狩猟の歴史的文脈や、地域住民と森の関わりの意味などの論点は、ほとんど顧みられることがないのだ。二つの運動は一見対立した主張をしているが、いずれも欧米に由来する価値観に基づき希少野生動物や先住民の権利擁護をしていて、実現されるべき価値の一元化に傾きがちな点がよく似ている。

カメルーン東南部において作戦がもたらしたのは、端的に地域住民と保全関係者の間の信頼関係の損失である。作戦の背景にある、地域住民を専門的密猟者と混同したり、密猟者候補群とみなしかねないような、問題の住民のみへの押しつけと単純化は改められるべきであろう。

有効な解決策は、象牙が流通するグローバルなシステムのなかでの狩猟採集民の位置、密猟の委託関係の背景にある狩猟採集民と外部社会の関係といった、密猟問題の起こっている地域の実情を十分くみ取った先に見えてくるのではないだろうか。グローバルな課題を、ローカルなレベルだけで解決することはできない。密猟を支えるグローバルな仕組みにこそ、きちんとメスが入れられるべきではないだろうか。

おわりに

最後に、冒頭に述べたダニエル救出のてんまつについて簡単に紹介して本稿を終わりたい。ダニエルは、カメルーン国内の都市から来た専門的密猟者ボリス(仮名)と義理の妹が親しくなったことから、象牙を運ぶ仕事を依頼された。他の人間がみな逃げた後にひとり残って肉を燻製にしているところを、特別介入部隊に確保され、連行されたという。

ダニエルはボリスとともに軍事法廷にかけられたが、調査アシスタントの努力によって、2013年に保釈されてN村に帰ることができた。しかし、すでにダニエルの妻は他の男性と結婚しており、家族は離散状態となった。ダニエルは、男手一人で大勢の子どもを抱えることになった。私はダニエルが失ったものを考えると、まだ彼と密猟事件について正面から話すことができないでいる。

ゾウの密猟問題への取り組みには、グローバルとローカルの両方のアプローチが必要である。顔が見えにくい流通の担い手や消費者を含め、利害関係者の関心のずれはおおきく、対話は困難なようにも思える。しかし、私はローカルな文化や取り組みがどのようにグローバルな取り組みに寄与できるのか、といった視点を持ちながら、対話の可能性を広げられるべく貢献をしたいと思っている。

■本稿は、下記の既発表報告を大幅に加筆・修正したものである。大石高典(2016)「ゾウの密猟はなぜなくならないか─カメルーンにおける密猟取り締まり作戦と地域住民」阿部健一・竹内潔・柳澤雅之(編)『森をめぐるコンソナンスとディソナンス-熱帯森林帯地域社会の比較研究』CIAS Discussion Paper Series 59. 京都大学地域研究統合情報センター. pp. 15-21.

■引用文献

・大石高典 2016.『民族境界の歴史生態学―カメルーンに生きる農耕民と狩猟採集民』京都大学学術出版会.

・西原智昭 2016.「森の先住民、マルミミゾウ、そして経済発展と生物多様性保全の是非の現状」山越言・目黒紀夫・佐藤哲(編)『自然は誰のものか―住民参加型保全の逆説を乗り越える』京都大学学術出版会. pp. 39-71.

・林耕次 2010.「バカ・ピグミーのゾウ狩猟」木村大治・北西功一編『森棲みの生態誌-アフリカ熱帯林の人・自然・歴史Ⅰ』 京都大学出版会. pp. 353-372.

・松本智美 2015.「アフリカゾウの危機再び―象牙の違法取引の動向と日本」(特集 野生生物保護管理の最前線 再燃するアフリカゾウの密猟と生息地の地域住民). 『ワイルドライフ・フォーラム』20(1): 3-5.「野生生物と社会」学会.

・安岡宏和 2012.「純粋贈与されるゾウ―バカ・ピグミーのゾウ肉食の禁止とシェアリングをめぐる考察」松井健(編)『生業と生産の社会的布置―グローバリゼーションの民族誌のために』岩田書院. pp. 301-341.

・Corry, S. 2015. When Conservationists Militarize, Who’s the Real Poacher? Truthout (Online), URL: http://www.truth-out.org/opinion/item/32255-when-conservationists-militarize-who-s-the-real-poacher (accesed on July 29th 2016)

・Vidal, J. 2016. WWF accused of facilitating human rights abuses of tribal people in Cameroon. The Guardian (Online), URL: https://www.theguardian.com/environment/2016/mar/03/wwf-accused-of-facilitating-human-rights-abuses-of-tribal-people-in-cameroon (accesed on July 29th 2016)

・Thompson, H. 2012. Cameroon’s elephants hit hard in poaching spike. Nature Newsblog (Online), URL: http://blogs.nature.com/news/2012/03/cameroon%E2%80%99s-elephants-hit-hard-in-poaching-spike.html (accesed on July 29th 2016)

・Wasser, S. K., Brown, L., Mailand, C., Mondol, S., Clark, W., Laurie, C., & Weir, B. S. 2015. Genetic assignment of large seizures of elephant ivory reveals Africa’s major poaching hotspots. Science, 349(6243): 84-87.

プロフィール

大石高典

東京外国語大学特任講師。博士(地域研究)。専門は、生態人類学、アフリカ地域研究、地球環境学。京都大学大学院理学研究科を研究指導認定退学後、同大学こころの未来研究センター特定研究員、総合地球環境学研究所プロジェクト研究員等を経て現職。小学生時代の魚釣りへの興味をきっかけに、食を通じた環境問題へのアプローチに関心を持つ。主な著作に、『民族境界の歴史生態学―カメルーンに生きる農耕民と狩猟採集民』(京都大学学術出版会、2016年)がある。