2024.06.06

少子化傾向は「反転」するか?(その1):出生率をめぐる「不都合な真実」

昨年(2023年)の出生率は既往最低の1.20となった(厚生労働省「令和5年人口動態統計月報年計(概数)の概況」による速報値)。低下はこれで8年連続となる。これをうけて新聞には少子化対策のなお一層の充実などを求めるコメントが数多く並んだ。少子化と人口減少への対応は喫緊の課題である。

もっとも、残念なことに、少子化をめぐる議論にはともすると不思議な話が紛れ込む。「女性の就業率が高まると出生率が上がる」「出生率の低い東京に多くの若者が集まると少子化がますます進む」がその典型例だ(なぜこれが不思議な話なのかということについては後述)。

少子化対策を子育て支援の充実と同視する見方にも一定の留保が必要かもしれない。この30年ほどの出生率の低下には、未婚率の上昇が大きな影響をもたらしているからだ。出生率の指標として一般に広く用いられている合計特殊出生率は「未婚の女性を含む」15~49歳の女性を対象にした出生率の指標となっているはずであるが、このことはなぜか忘れられがちになる。東京都の出生率が低いことを劣悪な居住環境や生活環境と結びつける解説がしばしばみられるが、有配偶出生率(結婚している女性が産む子供の数をもとにした出生率の指標)で見ると、東京都の出生率は全国平均を上回っていることにも留意が必要となる。

少子化と人口減少への対応は重要な課題であるが、だからといって「何でもあり」の対応を推し進めてよいというわけではない。現在の状況についての認識が適切でないと話があさっての方向に行ってしまい、その間に時間だけが経つということになりかねない。「異次元」の対策を掲げて気合いを入れさえすれば出生率が上がるというほど話は単純ではないから、これまでの経過を適切に踏まえ、落ち着いた環境のもとで誤りのない対応をしていくことが必要となる。

以下では、その検討に資することを願い、少子化と出生率をめぐるいくつかの事柄について論点整理を行うこととしたい。

少子化対策をめぐるこれまでの流れ

日本の少子化対策の起点は1990年の「1.57ショック」に求められる。1990年6月、前年(1989年)の合計特殊出生率が1.57となり、丙午の影響で出生率が落ち込んだ1966年の水準(1.58)を下回ったことが厚生省(現在の厚生労働省)から公表されると、この数字は大きな衝撃をもって受けとめられた。これを起点に少子化対策の一連の取り組みが今日まで続けられてきたが、当初の取り組みにおいて中心となったのは仕事と家庭の両立支援であり、その柱は保育所の整備などによる待機児童問題の解決であった。

1994年12月には「エンゼルプラン」とともに「緊急保育対策等5か年事業」の実施が発表され、その取り組みは「待機児童ゼロ作戦」(2001年7月閣議決定)、「新待機児童ゼロ作戦」(2008年2月公表)などを経て「待機児童解消加速化プラン」(2013年4月)に引き継がれた。安倍内閣のもとで「結婚や出産等の希望が満たされることにより希望出生率1.8がかなう社会の実現」が目標とされ、これに即して「子育て安心プラン」が2017年11月に前倒しで実施されたことなどもあって、その後、待機児童の数は減少に向かい、待機児童の問題は量的には大幅に緩和された。

2000年代に入ると、仕事と家庭の両立支援に加え、より広い視点から社会全体で子育てを支援することの必要性が強く意識されるようになり、2003年には少子化社会対策基本法と次世代育成支援対策推進法がそれぞれ公布・施行された。民主党政権のもとで子ども手当が創設されたこともあって経済的支援(子育て中の世帯に対する家計支援)の取り組みも進展した。

自公政権への移行後も、児童手当の拡充が行われるようになり(ただし、それに至るまでには紆余曲折もあった)、従来は福祉施策(多子貧困対策)との位置づけだった児童手当は、次第により一般的な子育て支援策の色彩を帯びていく。今国会において子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案が可決成立したことにより、今年の10月から児童手当の所得制限はなくなり、これにより普遍的給付としての現金給付が事実上確立することになる。

2010年代半ば以降の少子化対策において特徴的なことは、少子化の問題が地方創生と関連づけて論じられるようになったことである。2014年11月に公布・施行された「まち・ひと・しごと創生法」では各自治体に「人口ビジョン」と「地方版総合戦略」を作成することが求められた。その背景には2014年5月に日本創成会議から公表された「ストップ少子化・地方元気戦略」の影響がある。日本創成会議の提言では地方からの若者の流出と大都市への流入が少子化に拍車をかけているという認識のもと、「人の流れ」を変えること、とりわけ東京一極集中に歯止めをかけることが重要との見解が示されていた。この提言では2025年に「希望出生率=1.8」を実現することも謳われ、「希望出生率=1.8」は2015年に政府目標となった。

今年の4月に公表され、「ブラックホール型自治体」と「消滅可能性自治体」が話題となった人口戦略会議の報告書(地方自治体『持続可能性』分析レポート)をめぐっても、少子化の流れを止めるために地方分散と東京一極集中の是正が必要という議論が活発に行われている。

「女性就業率が高まると出生率も上がる」の実相

近年における少子化対策の拡充により、積年の課題であった待機児童の問題がおおむね解消に向かうなど、対策の基本は整いつつある。この10年ほどの間に少子化対策の予算が大幅に積み増され、ほぼ倍増となった結果、家族関係社会支出(対GDP比)もOECD諸国の平均的な水準にまで高まった。

だが、そうした中にあっても2010年代半ば以降、出生率は低下が続き、2023年の出生率は2005年と2022年の1.26をも下回って過去最低となってしまった。となれば、子ども・子育て予算の倍増を掲げ、「加速化プラン」で年間3.6兆円規模の予算の追加を行う前に、いったん立ち止まって、なぜこれまでの取り組みが期待されたような成果をあげることができなかったのかを考えてみることが必要だろう。

少子化をめぐる議論においてやっかいなのは、少子化への対応や出生率の引き上げという政策課題が、それぞれの時代の価値観やその時々の時代の要請と結びついて論じられるために、さまざまなノイズが生じてしまうことである。「1.57ショック」をうけて策定された当初の少子化対策が「仕事と家庭の両立」を主眼とするものであったのは、男女雇用機会均等法のもとで女性の社会進出の促進が求められていた当時の時代背景と無関係ではないだろう。総理府男女共同参画室(内閣府男女共同参画局)のもとに設置された調査会などにおけるさまざまな政策課題の検討が、しばしば少子化の問題や両立支援のための施策と関連づけて論じられてきたことが、その証左である。

もちろん、男女の分け隔てなく、それぞれの人が自分なりの思いをもって社会参加を実現することのできる社会をつくるのは大事なことだ。子育ての負担が女性の社会参加の妨げになっているのであれば、その障害を取り除くために子育て支援策を充実させるのも大事なことである。だが、そのことと少子化の話は、本来ならひとまず分けて論じられるべき性質のものである。

この両者を結びつけて議論がなされる場合に繰り返し言及されてきたのが「女性の就業率が高まると出生率も上がる」という統計的な「事実」だ。かつては女性の就業率と出生率の間に負の相関がみられていたが、1980年代にその関係が弱まり、1990年代にはむしろ正の相関がみられるようになったことが、2000年代初頭あたりから新たな知見としてメディアでもしばしば取り上げられ、女性の社会進出が少子化対策としても有効であるということの証拠とされてきた。

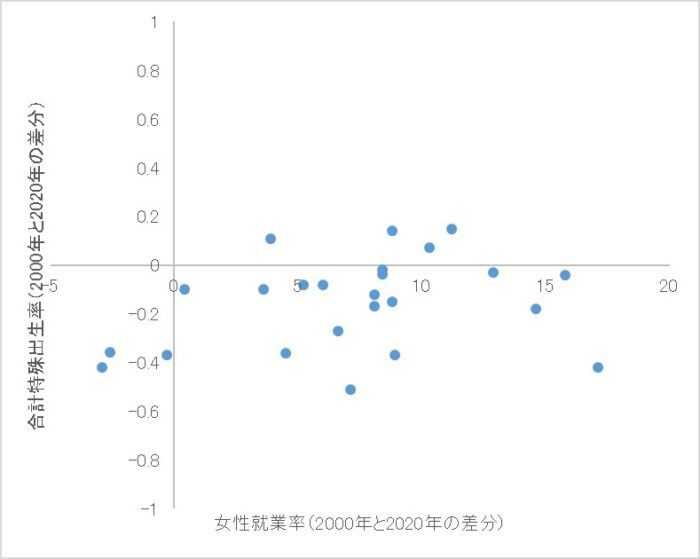

たしかにOECD諸国のデータを利用して2000年時点の女性就業率と合計特殊出生率の関係をグラフに描くと、両者の間に正の相関があることが確認できる。2020年についても同様に正の相関があることがうかがわれる(残念ながら1990年についてはまだ明確な相関がみられない)。だが、各国の女性就業率と合計特殊出生率のそれぞれについて2000年と2020年の間の差分をとり(国ごとに2020年の数値から2000年の数値を差し引いて両者の変化分を求める)、それぞれの差分をもとにグラフを描くと両者の間には明確な関係がみられなくなる(図表1)。

図表1 女性就業率(労働力率)と出生率(合計特殊出生率)の関係

この結果をそのまま受け取れば、女性の就業率が高まると出生率は上がるという明確な関係はみられないということになる。差分(変化分)をとるのに利用したデータの期間が20年も離れていることが原因かもしれないので、2000年と2010年の差分と、2010年と2020年の差分のデータを利用してそれぞれ同様にグラフを描いてみたが、明確な関係は見て取れなかった。

もちろん、さらに他の要因をコントロールすると女性就業率と出生率の間の正の相関が復活する可能性もあるが、この両者の関係が広く話題になった頃に行われた実証分析では、両者の間に正の相関は認められないということが示されていた(Kogel,Tomas(2004)“Did the association between fertility and female employment within OECD countries really change its sign?,”Journal of Population Economics 17.)。

日本についてみると、1990年代から2000年代半ばにかけて出産可能年齢の中心をなす20代後半と30代の女性の就業率が高まる一方、合計特殊出生率は低下が続いていたから、この点からも「女性の就業率が高まると出生率も上がる」ということが必ずしも明確とは言えないことに気づくことができたはずである。だが、「女性の就業率が高まると出生率も上がる」ということを力説する人が、このようなデータの時系列的な推移について積極的に言及しているのを見かけた記憶はない。

なお、現時点におけるOECD加盟国は38か国となっているにもかかわらず、上記のデータにおいて24か国のみのデータをもとに就業率と出生率の関係を表示していることが不自然に思われるかもしれないが、このような取り扱いとなっているのは、対象を38か国に広げると、最近時点についてはそもそも女性就業率と出生率の間に明確な相関がみられなくなってしまうからだ。そのため、ここではやむなく1973年にOECDに加盟したニュージーランドまでの24か国を対象にグラフを描いている(1973年にニュージーランドが加入した後、1994年にメキシコが加入するまで20年以上にわたりOECDの加盟国は24か国の状態が続いていたから、対象を24か国を対象とすることには一定の合理性・妥当性が認められるだろう)。

このような事情があるためか、最近は女性の就業率と出生率の間に正の相関があるということを強調するような説明を見かけることが少なくなった。それに代わってブームとなっているのは、ジェンダーギャップ指数と合計特殊出生率の間に正の相関があるということを示すことである(ジェンダーギャップ指数は男女の平等度が高いほど数値が大きくなることに留意)。もっとも、正の相関があることを示す場合には「先進国では」という留保が付されることが多いようだ。

日本についていうと、共同通信から公表されている「都道府県版ジェンダー・ギャップ指数」では福岡県を除く九州各県のジェンダー・ギャップ指数が総じて低くなっている(男女の格差が大きい)。一方、最近時点についてみると都道府県別の合計特殊出生率は「西高東低」になっており、福岡県を除く九州各県では出生率が全国平均を大きく上回っている。ジェンダーギャップ指数と合計特殊出生率の間に正の相関があるという話からするとこれは不思議な現象である。

もちろん、他の要因をコントロールした場合にどのような関係があるかを確認する必要があるが、このことひとつをとってみても、一面的な見方にとらわれず、さまざまなことに十分な目配りをすることの重要性が理解されよう。

出生率が上がるかどうかにかかわらず、男女が分け隔てなく活躍できる社会をつくることはそれ自体が大事なことだから、女性の社会進出や男女平等の確保に向けた取り組みをことさら少子化と関連づけて論じる必要はないはずだが、両者を関連づけて論じたがる人が少なくないのはなんとも不思議なことだ。

「出生率が低い東京に若者が集まる」という「都市伝説」

都道府県別の出生率については2023年も東京都が最低となった。東京都の合計特殊出生率はついに1を下回ってしまい(0.99)、そのことが大きな衝撃をもって受けとめられている。

出生率が低いにもかかわらず、若者は東京に集まる。出生率が高い地方から出生率が低い東京に若者が移動すれば、日本全体の出生数は自ずと減り、少子化がますます進む。たくさんの若者を集めておきながら、次の世代を担う子どもを産み育てる環境にない東京は「人を吸い込むブラックホール」なのだ。

データを見ると、たしかに東京都は出生率が低く、未婚率が高く、20代の女性の流入が続いているから(転入超過)、「東京=ブラックホール」論は非の打ち所がない議論であるように見える。だが、この議論には大きな見落としがある。データとして観測される出生率は人口の移動と独立に決まっているわけではなく、むしろ人口の流出入から大きな影響を受けるからだ。とりわけ未婚率の高い20代の女性の流入・流出はそれぞれの地域の出生率に大きな影響を与えることになる。

ここでのポイントは、東京などの大都市に移動する女性と地元に残る女性とで結婚や出産の行動に違いみられる場合(一般に都市部ほど初婚年齢や出産年齢が高くなる傾向があることに留意)、大学や専門学校への進学や新卒時の就職で未婚の女性が数多く流入する大都市では、20代の女性人口に占める未婚者の割合が高くなり、20代の女性人口を分母として計算される出生率も自ずと低くなるということだ(日本では婚外子の割合が2%程度であることに留意)。

ここであらためて合計特殊出生率の算定方法について確認しておくと、この指標は出産可能年齢(15~49歳)の女性を対象に、各年齢層の女性の数とその年齢層の女性が生んだ子どもの数から女性人口千人当たりの出生数を求め、その値を15歳から49歳まで足しあげることで算出される出生率の指標である(女性1人当たりの数字にするため、最後に1,000で除すことが必要)。したがって、20代の女性の流入・流出によって各地域の未婚率の水準に違いが生じることは、各地域の合計特殊出生率の値に大きな影響をもたらすことになる(日本では婚外子が2%程度であるため、未婚者の割合が高い地域では自ずと出生率が低くなる)。

ここからわかるのは、「出生率が低い東京に若者が集まる」という事象には「若者が集まるから出生率が低く出る」という面があり、このことをきちんと認識しておかないと誤った判断が導かれてしまうおそれがあるということだ。東京都の出生率が低いことについては人口密度の高さや劣悪な居住環境、生活環境にその原因を求める見方もあるが、この話がどの程度もっともらしいものなのかについても改めて精査が必要となる。有配偶出生率についてみると、東京都の出生率は全国平均を上回る水準となっているからだ。

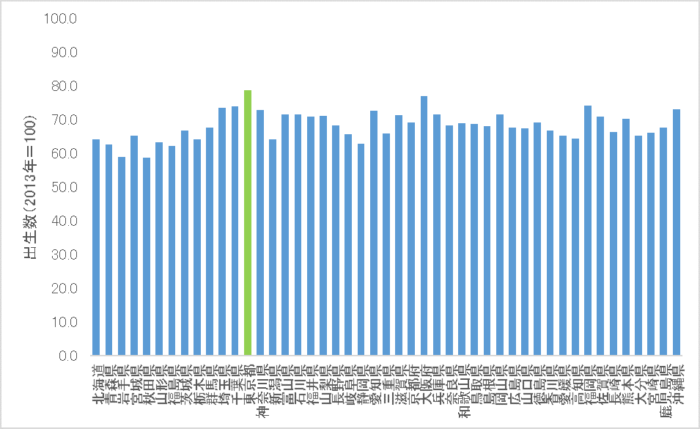

出生率が低いということから、東京の出生数の状況が他の地域よりも低位にとどまっているとの印象が広まっているようだが、これは錯覚である。都道府県別に2023年の出生数をそれぞれの都道府県の10年前の出生数と比べると、東京都より他の道府県のほうが出生数の減り方が顕著になっている(図表2)。東京都の合計特殊出生率は全国で最も低いが、有配偶率は全国平均を上回っており、しかも出産可能年齢の女性の数が多いことを踏まえれば、これは当然のことだ。

図表2 各都道府県の出生数の状況(2013年を100とした場合の指数)

出生率の低さについては東京のことばかりに注目が集まるが、札幌市も仙台市も福岡市も実は出生率が低い。「平成30年~令和4年人口動態保健所・市区町村別統計」(厚生労働省)をもとにその状況を見ると、札幌市は1.09、仙台市は1.14、福岡市は1.19でいずれも全国平均(1.33)を下回っている。さらにいうと、県内において県庁所在地の出生率が県内の他の自治体よりも低いという県も少なくない。

もちろん、これらについても東京都について先ほど見たのと同じように人口移動の「結果」という面があり、そのことを踏まえたうえでの冷静な判断が求められることになるが、出生率という点において東京が「ブラックホール」であるということをもって東京一極集中の是正を求めるというのであれば、同様の理由によって多くの県で県庁所在地一極集中の是正もやらないといけないという筋合いになる。だが、都市機能の維持という観点から見た場合にそのような取り組みに十分な合理性、妥当性があるのかということについては、やはり十分な精査が必要ということになるだろう。

首都直下地震のことなどを考えると、東京への過度の集中は好ましいことではなく、高次の都市機能における大阪との分担や(国土の「二眼レフ構造」の再設計)、地方中核都市(札幌、仙台、広島、福岡)における都市機能の強化などを通じて適切な形で分散を進めていく必要があるが、そのことと少子化の問題はやはり考えたほうがよいということになるだろう。

※この項で説明した事柄についてのさらに詳細な説明については、下記の記事をご参照ください。

東京は「ブラックホール」なのか(その2):「東京国」と「地方国」で考える(https://synodos.jp/opinion/society/29131/)

ポジショントークの全国大会

これらのことからわかるのは、出生率をめぐる議論がそれぞれの時代の価値観やその時々の時代の要請と密接に結びつき、特定の方向へのバイアスを伴いつつ行われてきたということだ。そこではしばしば出生率に関するデータのことが特定の方向への偏りをもって論じられ、場合によっては自らの志向する別の政策目的を実現するための便利な素材として出生率の数字が利用されてきたようなところもある。

この意味において、出生率をめぐる議論は、ポジショントークの全国大会になっているというところがなきにしもあらずということになるだろう。

東京都の「0.99ショック」をめぐってこの先も活発な議論が展開されていくものと見込まれるが、予断を持たず一歩引いたところから、冷静で誤りのない議論が積み重ねられていくことが望まれる。

プロフィール

中里透

1965年生まれ。1988年東京大学経済学部卒業。日本開発銀行(現日本政策投資銀行)設備投資研究所、東京大学経済学部助手を経て、現在、上智大学経済学部准教授、一橋大学国際・公共政策大学院客員准教授。専門はマクロ経済学・財政運営。最近は消費増税後の消費動向などについて分析を行っている。最近の論文に「デフレ脱却と財政健全化」(原田泰・齊藤誠編『徹底分析 アベノミクス』所収)、「出生率の決定要因 都道府県別データによる分析」(『日本経済研究』第75号、日本経済研究センター)など。