2025.01.24

兵庫知事選分析フォローアップ

兵庫知事選の有権者について選挙1か月後を追跡調査したので報告する。長いので最初に結論を述べておく。なお、2か月経過後に事態はさらに変化しているが、それこまでは追ってない。1か月後の変化である。

(1)1か月後の時点で斎藤氏と稲村氏の二人の支持率に変化はない。パワハラがあったかどうか、マスコミの捏造かどうかといった点について見解の分断もそのままである。斎藤陣営の選挙違反事件は支持率に影響を与えていない。

(2)斎藤氏の勝利の要因としてはYouTubeの影響が大きく、YouTube動画だけで5%程度支持率を上げた計算になる。注目すべきはYouTubeで政治・社会問題についての動画を初めて見たという人が斎藤氏を支持する傾向があることで、いわば初見効果(初めて見たことによる効果)が働いた可能性がある

(3)選挙後に分断状況に変化がないと述べたが、これはマクロのことで、個々人で見ると意見の変化はある。斎藤氏のパワハラがあったかどうかついて、2割程度の人が選挙後に意見を変えている。ネットメディア・マスメディアいずれも一定の影響を与えて人々の意見を変化させており、分断は固定されていない

(4)斎藤陣営では陰謀論を信じている人が多く、一定の影響があったと考えられる。ただし、斎藤支持者の中で陰謀論の影響を受けている人はおそらく1割程度であり、数としては多くない。

(5)意見の分断はあるものの固定されてはおらず、議論によって変化する余地があるので、民主主義議論への希望はまだ持てるだろう。なお、今後への対策としてはYouTubeにコミュニティノート機能をつけることが一考に値する。

(1)1か月後の支持状況

1回目の調査[注1]の回答者2728人に調査票を送り、その83%である2257人から回答を得た。うち適格性のチェックを通ったのが1759人で、彼らがサンプルとなる。調査日は2024年の12月21日で、前回の調査は11月17日なので、ほぼ1か月が経過している。

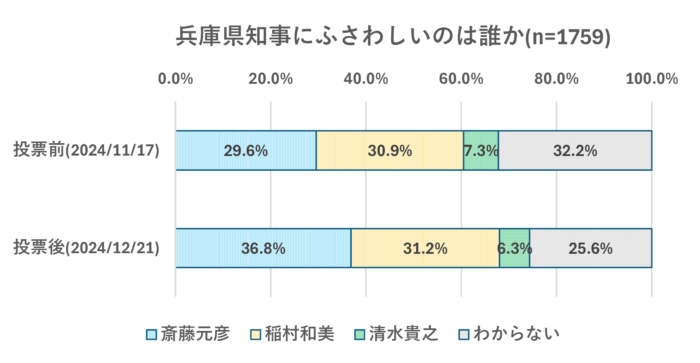

まず、斎藤、稲村両氏への支持を尋ねた。前回の設問は、投票相手ではなく兵庫県知事にふさわしいのは誰だと思いますかという問なので、選挙後も同じ設問票で質問できる。結果は図1のとおりである。

図1

これを見ると斎藤氏への支持が増えている。斎藤氏の支持が増えたのは、この1か月に斎藤陣営に有利な追加情報が出たからなのか、あるいは単に勝ち馬に乗るという心理の表れなのかはわからない。ただ、稲村支持者の比率は31%程度で全く変わっておらず、新たな斎藤支持者は前回「わからない」と答えた人たちが加わったためである。変化の原因が追加情報なら稲村支持も減りそうなものなので、この斎藤支持の増加は勝ち馬に乗る心理が主因かもしれない。

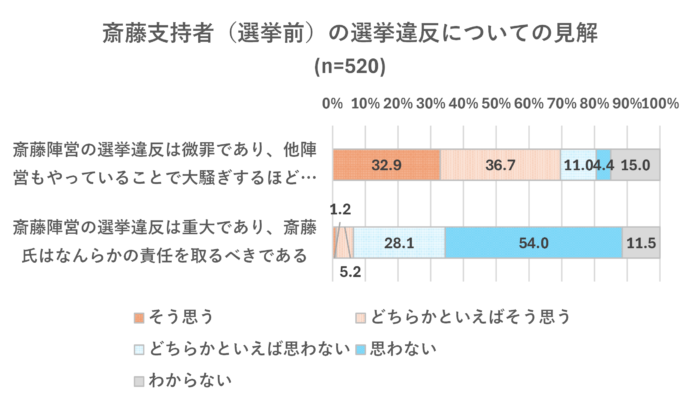

なお、2回目の調査時点では斎藤陣営の選挙違反問題が盛んに取りざたされていたが、斎藤氏への支持に影響はない。斎藤支持が高まっていることからわかるとおり、選挙違反は重視されていない。実際に斎藤支持者に聞いてみた結果が図2である。聞いた相手は選挙後ではなく、選挙前に支持を表明した人である。

斎藤陣営の選挙違反について「微罪であり、他陣営もやっていることで大騒ぎするほどのことではない」と思う人が70%(=32.9+36.7)に達しており、「重大であり、責任を取るべき」と考える人が6%(=1.2+5.2)しかいない。選挙違反は斎藤支持者にほとんど影響を与えておらず、1か月後の時点では斎藤氏への支持は盤石である。

図2

(2)斎藤氏の勝利の要因

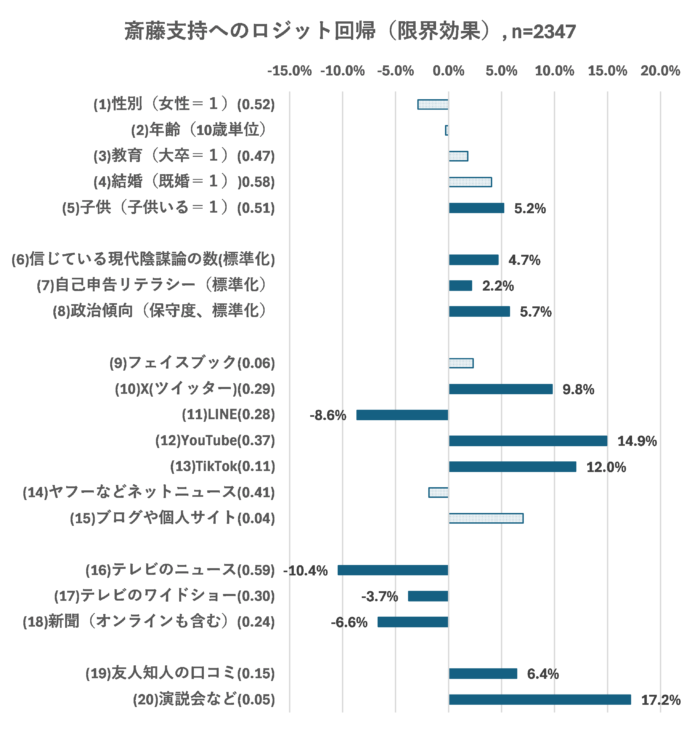

斎藤氏勝利の要因を振り返ってみよう。斎藤氏を支持するかどうかをさまざまな変数にロジット回帰した。その結果が図3である。この図の数値は限界効果で斎藤支持者の割合の増加幅を表す。たとえば(12)のYouTubeが14.9%になっていることは、選挙の情報源としてYouTubeを利用した人は斎藤氏を支持する比率(確率)が14.9%高くなることを示している。色付きのバーが統計的に有意(10%水準)だった場合で、有意な時のみ数値を示した。

図3

上から順にみていく。(1)~(5)はデモグラフィックな変数であるが、斎藤支持とあまり関係しない。性別・年齢・教育・婚姻は有意ではなく、わずかに子供のいる人は理由はわからないが、斎藤氏を支持する傾向がある。

(6)~(8)は思想・心理傾向を表す変数で、いずれも有意である。値が小さめなのは標準化回帰しているためで、特に影響が小さいわけではない。係数はいずれも標準偏差一単位分の変化があった時の影響である。

(6)は陰謀論の影響であり、有意である。これについては後述する。

(7)は自己申告でのネットリテラシーである。測り方は、ネットで得た情報に対し「出所を確認する」「複数の情報源にあたる」「びっくりする情報は判断を保留する」の3つの対策を取っているかどうかを自己申告で答えてもらい、対策をとっているほどリテラシーが高いとした。正で有意なので、リテラシーの高い人ほど斎藤氏を支持していることになる。世上、リテラシーの低い人がネット情報に惑わされて斎藤氏を支持したという言説が見られるが、この結果を見る限りは逆である。リテラシーの高い人ほど斎藤氏を支持している。

この結果は二通りの解釈が可能である。一つは文字通りの解釈で、斎藤支持者はネットリテラシーが高く、それゆえに真実を見出しているという解釈である。斎藤擁護側の人はこちらの解釈を取るだろう。もうひとつは、リテラシーはこのような自己申告では測れないという解釈である。どちらの解釈が妥当かはこれだけの情報からはわからない。

(8)は、直前の衆議院選挙で保守系とリベラル系のどちらの政党に投票したかを尋ね、そこからつくった保守とリベラルの簡易指標で、その人の保守の度合いを表す。正で有意なので、保守の人ほど斎藤氏を支持している。今回の選挙戦では自民党が候補を立てておらず、その票が斎藤氏に流れたと考えられる。

残りの(9)~(20)は、いずれも投票にあたって利用した情報源(複数回答)への回帰である。(9)~(15)がネットメディア、(16)~(18)がマスメディアで、一見してわかるように、(LINEを除くと)ネットメディアとマスメディアの影響は対照的である。ネットメディアではX(ツイッター)、YouTube、TitTokを情報源とした場合、斎藤氏の支持が9%~15%も増えている。マスメディアではテレビのニュース、ワイドショー、新聞を情報源にした場合、斎藤氏の支持率は4%~10%程度減少する。多くの人が伝えるようにこの選挙ではネットメディアとマスメディアが綱引きをしたことがここからも裏付けられる。

特に斎藤氏の支持を増やす上ではYouTubeの影響が大きい。数値自体は(20)の演説会が最も大きく、演説会に行った人のうち17.2%が斎藤氏を支持する。しかし、演説会に行った人は比率としては少ない。変数名の最後のカッコ内はそれがあてはまる人の数で、演説会を情報源に上げた人は5%しかいない。単純計算すると、演説会で斎藤支持になった人は掛け算をして17.2%×5%=0.9%である。これに対し、YouTubeを情報源として利用した人は37%もいるので、限界効果14.9%と掛け合わせると、37%×14.9%=5.5%になる。同様の計算をX(ツイッター)にすると2.8%、TikTokでは1.1%であり、YouTubeが突出して高くなる。情報源は複数回答なのでこの計算を額面通りにはとれないが、YouTubeひとつでXとTiktok、そして演説会を合わせたよりも多く支持者を増やすのであるから影響は巨大である。

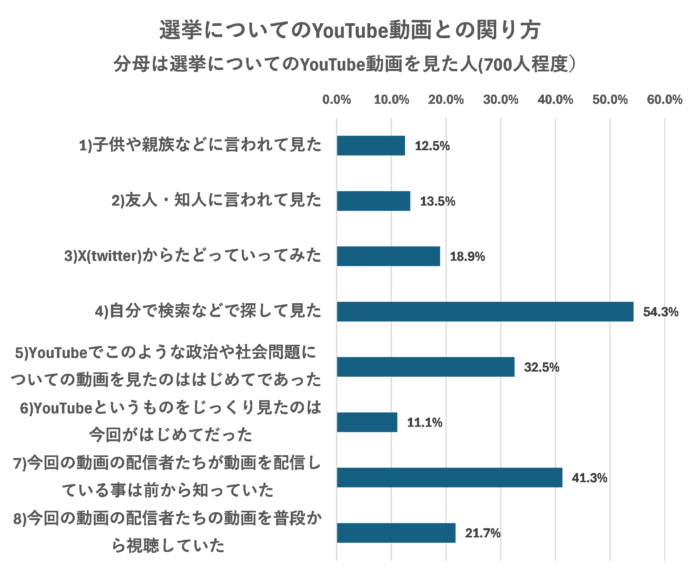

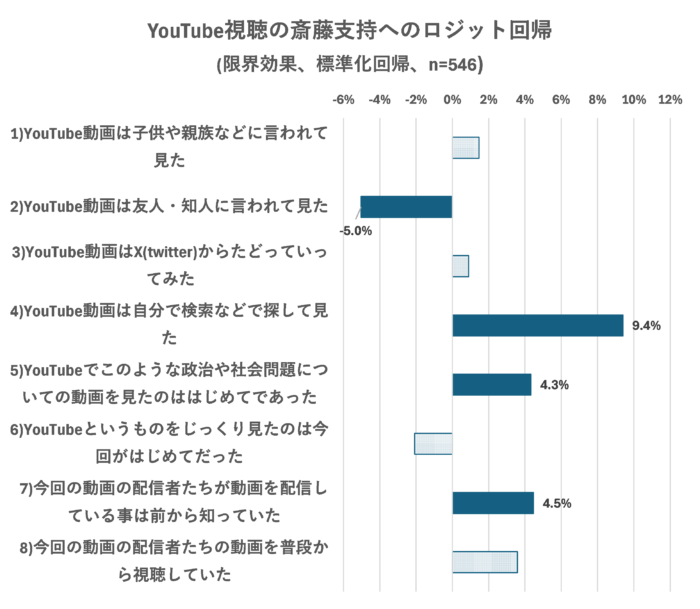

ではYouTubeはどのように斎藤支持を増やしたのだろうか。これについてのヒントを得るために2回目の調査で、選挙についての動画との関わり方をいろいろ聞いてみた。図4はその結果である。分母は選挙についての動画を視聴をした人で、あてはまる人の比率をグラフにしたものである。複数回答であるので比率の和は100%を超える。

図4

1)~4)は動画を見るにいたった経路である。「家族・親族に言われて」、と「友人・知人に言われて」はいずれも10%強でそれほど多くはない、「X(ツイッター)で見て」が18%になっており、Xは多少の誘導効果を果たしたようである。ただし、圧倒的に多いのは自分で検索して見つけたという人で、54.3%に達する。

次の5)~8)はこれまでの動画視聴体験を聞いたものである。今回のような動画視聴が初めてだったか(5と6)、既に経験済みか(7と8)を聞いたところ、初めて視聴した人とすでに視聴したことのある人がほぼ同じ程度存在していた。5)で、Youtubeでこのような政治や社会問題についての動画を見たのは初めてだったという人が32.5%もいることを覚えておいていただきたい。

このようなかかわり方の差が斎藤支持にどう影響するだろうか。これを同じよう被説明変数を斎藤氏支持としてロジット回帰で調べてみたのが、図5である。これまでと同様に統計的に有意なものは色塗りのバーで表し、数字もふってある。説明変数は「あてはまらない」から「あてはまる」までの4段階でとったあと、標準化した。

図5

まず、2)の「友人・知人に言われて見た」が奇妙なことに有意に負になっている。動画はほとんどが斎藤支持の動画なので不思議な結果であるが、これは回答者に稲村支持者もいるために生じた逆因果の結果と考えられる。[注2]

斎藤支持がもっとも増えるのは、4)の「自分で検索して」動画を見た場合である。自分で探すときは、政治への興味関心が高まり、高い問題意識に持っている時なので、その人の支持・不支持の意見に影響が及ぶのは自然である。7)の「配信していることを前から知っていた」人で斎藤支持が多いのも自然な結果である。動画配信の多くは保守系で大手マスメディアに批判的な人たちよってなされており、この配信を前から知っているということは、マスメディア批判の保守論調に共感している人たちである。彼らはもとより稲村支持ではありえず、彼らが動画を見て斎藤支持氏に傾くのは自然な成り行きである。

考察を要するのは5)が有意な事である。これは、YouTube動画で社会問題や政治についての動画を初めて見た人が、そうでない人に比べて斎藤支持を強めていることを意味する。YouTubeで普段は歌やお笑い、芸能スポーツなど政治と無縁な動画を見ている人たちが、今回、はじめて社会問題・政治問題を扱う動画を見て、それに影響を受けたと解釈できる。

はじめて見たことによる効果なので、これはいわば “初見効果” と考えられる。YouTubeには多くの社会問題・政治問題を扱った動画があり、その中にはフェイクや怪しいものも多い。普段からそのような動画に触れていると警戒心が働く。しかし、初めてそのような動画に接するとそのまま受け入れやすいだろう。これが初見効果である。

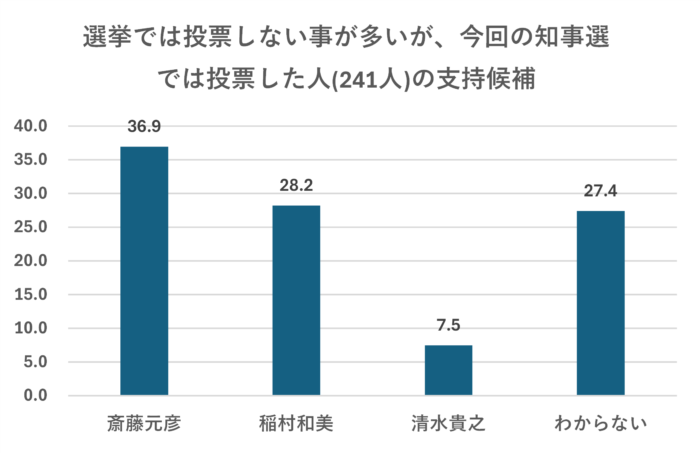

初見効果があるかどうか別の角度から考えてみる。仮にこの初見効果があるとすると、これまで政治や社会問題に関心のなかった人が斎藤支持者として動員されたことになる。そのような人はもともと政治と社会問題に関心がなかったのであるから、これまで投票することも少なっただろう。そこで、もし今回に限って投票した人に斎藤支持者が多ければ、この初見効果仮説を支持する材料となる。これを調べてみよう。

普段は投票するかしないかを尋ねると、普段投票しないことが多いと答えた人が1759人中に479人いた。このうち241人は今回は投票したと答えたのでこの人たちの支持候補をみてみよう。241人の支持候補は図6のとおりである。斎藤支持者が36.9%、稲村支持者が28.2%で、予想通り斎藤支持者が多い。初見効果仮説で予想した通りの結果が得られており、初見効果が働いていた可能性がある。

図6

(3)選挙後の変化

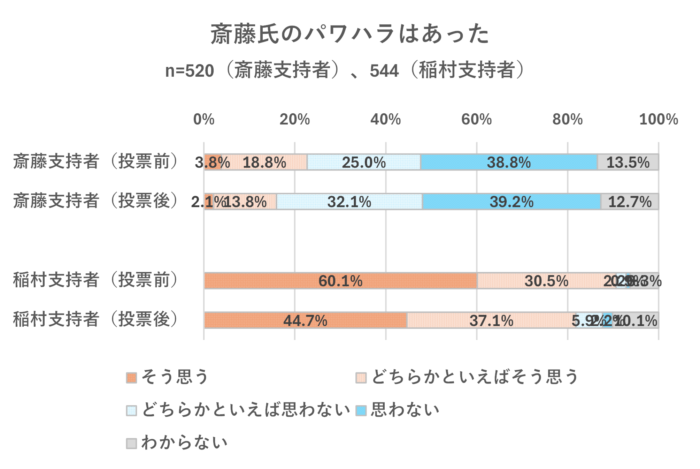

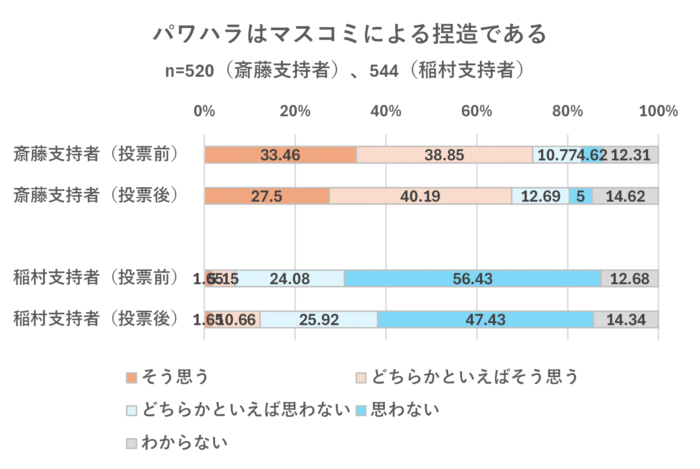

斎藤氏の返り咲きは全国的に話題になり、選挙後にさまざまの報道がなされ、ネットでも追加情報が流れた。1か月後の時点で、これらの報道・情報を受けて事件についての認識に変化があっただろうか。選挙前とまったく同じ問いをたてて変化を見てみよう。図7がその結果である。元の問は4つあったが、スペースが限られるので二つだけ記した。上の図は斎藤氏のパワハラがあったかどうかで、下の図はパワハラがマスコミによる捏造かどうかである。斎藤支持者と稲村支持者に分けて、選挙前と選挙後の結果を示した。

図7

一見してわかるのは、斎藤支持者と稲村支持者の見解がほとんど変化していないことである。斎藤支持者の60%~70%はパワハラは無かったと思っており、稲村支持者の80~90%はパワハラはあったと思っている。パワハラはマスコミの捏造であるかどうかについても、斎藤支持者は捏造と考える人が70%になるが、稲村支持者では捏造と思わない人が80%である。少しだけ稲村支持者の意見が弱まっている面があるが、大勢は動いていない。社会の分断は続いている。投票後わずか1か月しかたっていないため、当たり前と言えば当たり前かもしれないが、状況に変化はない。「騙されていたことに気づいた」、「目が覚めた」などの覚醒現象はどちらの陣営にもおきていない。

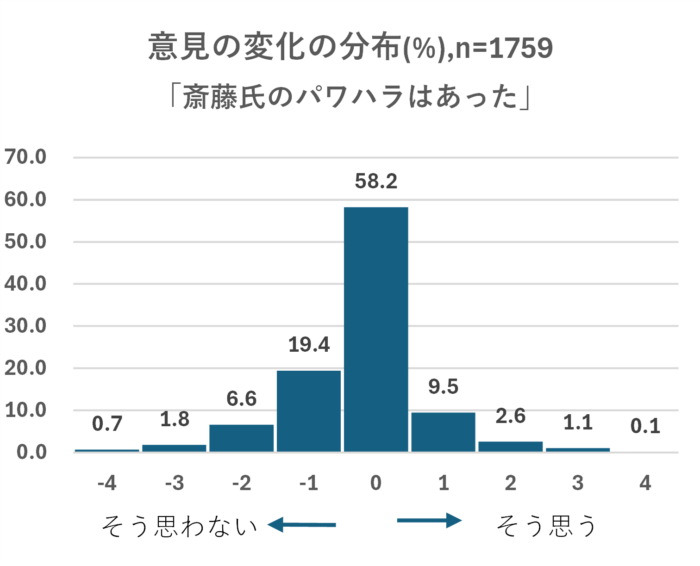

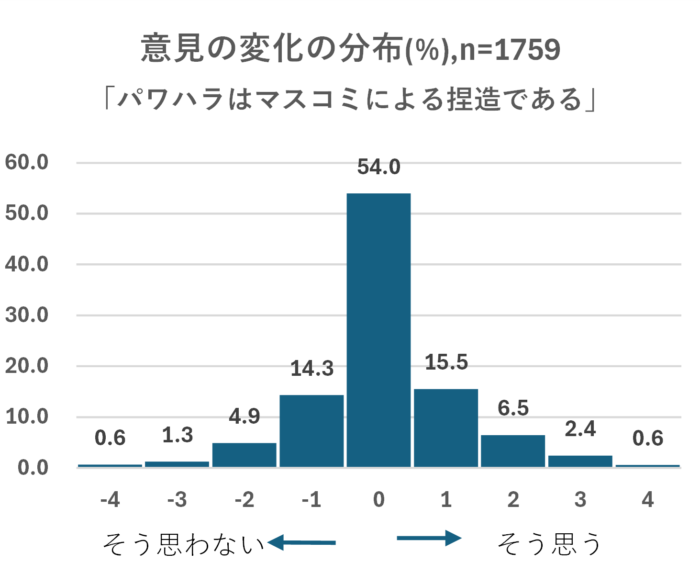

しかし、これはマクロで見た結果である。個々人の意見を見るとそうでもなく、少しであるが変化は起きている。これを見るためには個々人の意見変化を見てみよう。まず、回答を「わからない」を3点として、5点法で点を振る。すなわち、そう思う=5点、どちらかといえばそう思う=4点、わからない=3点、どちらかといえば思わない=2点、思わない=1点とする。そのうえで、(投票後の点―投票前の点)でき引き算をした値を計算する。その分布を示したのが図8である。正の値はそう思う方向への変化、負の値は思わないという方向の変化である。0点は変化がなかったことを示す。

図8

これを見ると変化がなかった(0点)人は58.2%と54.0%であり、6割に満たない。4割近い人は意見が変わっている。人々の意見は決して固定しているわけではない。マクロで変化がなかったのは、変化の方向が両方向なのでキャンセルアウトされたからである。

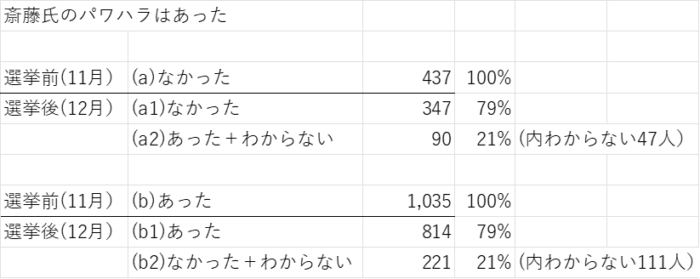

ただ「そう思う」と「どちらかといえばそう思う」は程度の差であり、違っていたとしても単に本人の記憶違いの可能性もある。しかし、これを除いてみても2割は変化していることを示せる。以下、これを示そう。

表1は「あった+どちらかといえばあった」を「あった」に、「なかった+どちらかといえばなかった」を「なかった」に一括したうえでの変化を示したものである。選挙前に斎藤氏のパワハラがなかったと考えていた437人のうち、347人は選挙後も変わらずになかったとしているが、90人(21%)は「あった+わからない」に変化している。すなわち21%の人は、パワハラはなかったと思っていたが、ひょっとするとあったかもしれないに変化したことになる。同様に選挙前にパワハラはあったと答えていた1035人のうち、221人(21%)は選挙後にパワハラはなかったかもしれないに変化している。

Aだと思っていたが、Aでないかもしれないとなったのだから、意見の変化とみてよいだろう。そのような変化がわずか1か月の間に2割の人におきているというのは注目に値する。人々の意見は流動的であり変化しうる。議論によって意見が変化しうるのなら、分断とまでは言えない。民主主義への希望はまだ生きている

表1

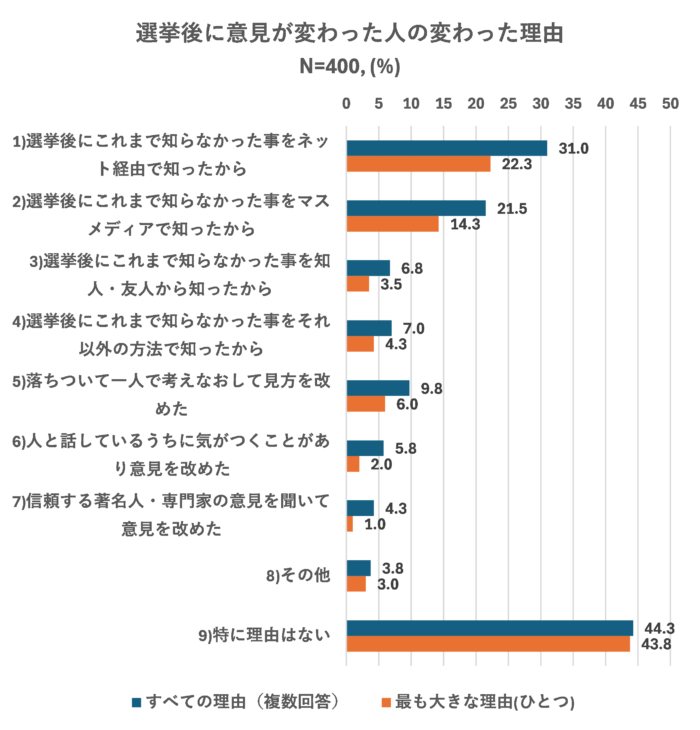

この意見の変化した人はどのような理由で変化したのだろうか。意見を変えた人にさらに聞いてみた。対象は表1の90+221人に加えて「パワハラはマスコミの捏造かどうか」「今回の辞任劇は既得権益層のクーデターであるかどうか」について意見が変わった人も抽出し、あわせて400人である。結果は図9のとおりである。理由の候補を9個用意して、複数回答であてはまるものをすべて選び、もっと大きな理由を一つ選んでもらった。

一番多いのは特に理由はないの4割であるが、これを除いてみると、1)と2)のネットメディアとマスメディアから得た情報という理由が多い。ネットメディアで新しい情報を得たから意見を変えたという人が複数回答で31%、単数回答でも22.3%に達する。マスメディアについては、複数回答で21.5%、単数回答で14.3%であり、他の理由よりずっと多い。メディアの影響を受けて人々の意見は変化しうるのである。メディアで議論を継続することには価値がある。メディア関係者は無力感に襲われる必要はない。ネットメディアもマスメディアも一定の影響力は維持している。

図9

(4)陰謀論

最後に陰謀論について検討する。斎藤擁護論には陰謀論の面があるという説がある。斎藤擁護論の立役者である立花氏らのグループは、斎藤氏は兵庫県の既得権益を守りたい人々の陰謀によって失脚させられたという論陣を張ったからである。YouTubeでの動画もこの論調に沿ったものが多い。ここで、陰謀論とは、確たる証拠がないのに、なにか隠れた組織があってそれによって我々は騙されていると主張することを言う。

しかし、ある主張が陰謀論かどうかを判定するのは一般に難しい。陰謀が事実と証明されてしまえば陰謀論ではなくなる。たとえば北朝鮮による拉致はかつて陰謀論とされたこともあったが、今では事実である。陰謀論は確たる論拠なく隠れた組織による工作を主張することであるが、確たる証拠があるかどうかは程度問題であるため、判断が難しくなる。

そこで、陰謀論の検証は傍証を重ねることにしよう。一つの傍証は、ある陰謀論を信じる人は他の陰謀論を信じることが多いという経験則である。そこで、まず、現代の陰謀論的な主張を6つあげてそれを事実と思うかどうか答えてもらい、その数をその人の陰謀論を信じる度合いとした。この度合いが斎藤支持者で高ければ陰謀論の面が強まる。6つの現代陰謀論とは下記の6つである。

(1)今回のウクライナ戦争は、実は闇の勢力がプーチンとゼレンスキーを操って引き起こしたものだと思う

(2)新型コロナは中国が生物兵器として作り出したものだと思う

(3)新型コロナの変異株は製薬会社がワクチンで儲けるために自分たちで作り出したものだと思う

(4)政府に都合の悪い報道が出そうになると、薬物中毒の芸能人を逮捕させて、目くらましをしていると思う

(5)日本の政治家の多くが外国に操られていると思う。

(6)財務省は意にそわない政治家が出ると、スキャンダルを明らかにして失脚させていると思う

前回のレポートではこのうち2個以上の陰謀論を信じる人の比率が斎藤支持者では30%になるが、稲村支持者では15%程度にとどまることを示した。今回のレポートでも、図3の斎藤支持への分析で、信じている陰謀論の数の係数(4.7%)が有意であることで同じことが確認できる。すなわち信じる陰謀論の数が多い人ほど斎藤氏を支持する傾向がある。ちなみに図3の回帰で、被説明変数を稲村支持に変えて同じ式を推定すると陰謀論は有意にならない。すなわち陰謀論を信じる人ほど支持者が増えるのは稲村支持者には見られず、斎藤支持者だけに見られる傾向である。これは斎藤支持層の中に陰謀論の信者が多いことを意味する。

もう一つの傍証として、意見が変化しないことをみてみよう。陰謀論は陰謀があることを固く信じているため、それに反する証拠を認めず、したがって意見が変化しにくい。自身の考えを疑いを持って見直すと言うことをしないため、陰謀論はいったん信じるとなかなかそれから離れなくなるという特徴がある。したがって、陰謀論が影響力を持っているなら、意見が変化しない人の中に特に陰謀論者が多くいるはずである。

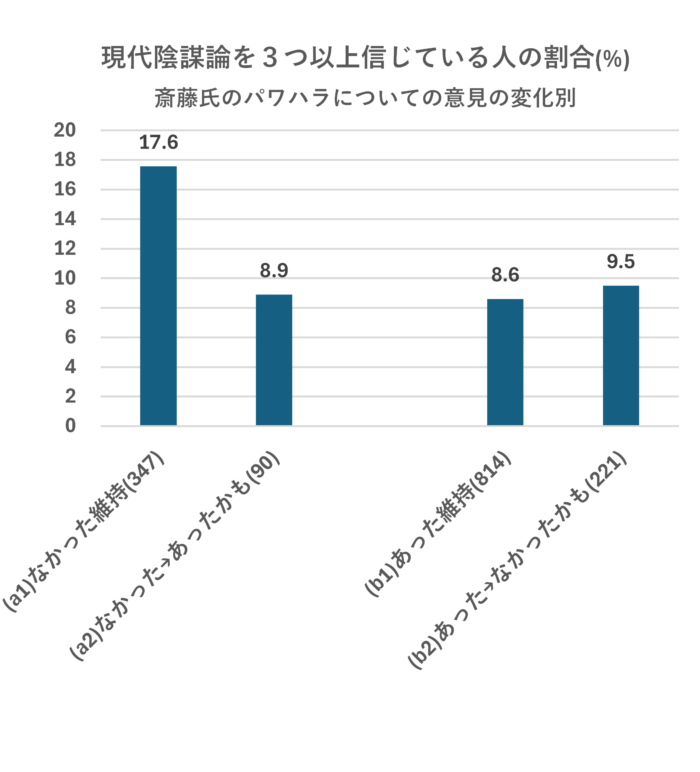

そこで、表1での斎藤氏のパワハラについての意見が変化したかどうかの4類型ごとに、陰謀論傾向を見てみよう。意見が変化しない人の中に陰謀論信奉者が多ければ陰謀論の影響があることになる。図9は、表1の4類型(a1)(a2)(b1)(b2)ごとに陰謀論を信じている人の割合を図示しものである。(a1)は、パワハラは無かったという意見を選挙前と選挙後で維持した人であり、ほとんどが斎藤支持者である。この人たちでは3つ以上の現代陰謀論を信じる人が17.6%と他の類型の2倍になっており、陰謀論者が多い。意見を変えない人の中に陰謀論者が多いという予想と整合的な結果が得られる。

図10

図10が陰謀論の傍証になる理由をもう少し説明する。もし(a1)と(a2)のバーが同じ長さなら、現代陰謀論を信じている数によらずに人の意見が変わっていることになるから、パワハラの認識について陰謀論の影響はないことになる。また(a1)と(b1)のバーが同じ長さになるなら、パワハラがあったと考えている稲村陣営でも陰謀論が同じように影響していたことになり、陰謀論は斎藤陣営の固有の現象ではなくなる。実際には(a1)だけが突出して長くなっており、陰謀論の影響が斎藤支持者に働いていたことを示唆する。

以上をまとめて、斎藤支持者のなかに陰謀論に影響を受けた人がいたと考えてよいだろう

ただし、その数は多くはないことをつけ加えておきたい。図9で、稲村支持者にも8~9%の数字が出ているので、斎藤支持者との差は1割程度になる。図3での回帰での陰謀論の係数4.7%は、全人口での比率なので、斎藤支持者の割合を図1から4割程度と見てそれで割れば、やはり1割程度になる(4.7%/4割)。ここからざっくり見て、斎藤支持者の中で陰謀論の影響を受けている人は1割程度と見積もられる。言い換えれば9割の人は陰謀論とは無縁に、斎藤氏のパワハラはなかったと思い、あるいは斎藤氏の政策がよいと思って支持している。陰謀論の影響は限られる

しかし、1割であっても選挙の趨勢を決めるときは大きな力になる。そして、何より陰謀論者は自己の信念に確信を持っているために、活発に情報発信活動を行い、影響力は大きい。さらに陰謀論者は反論を受け付けないため、議論を通じて共通理解を作る民主主義の障害になるという問題がある。陰謀論の影響を無視するべきではないだろう。

(5)結語:分析を終えて

本稿の結論は冒頭に述べたとおりであり、ここでは繰り返さない。最後に分析を踏まえて私見を述べる。

兵庫知事選での問題は人々の分断である。ここで分断とは意見が異なりすぎてほとんど議論がされないことをさしている。民主主義では異なる政治的立場が互いに意見を戦わせ、能力と政策を競いあい、有権者はそれらを理解したうえで、もっとも有望な相手に投票する。兵庫知事選でこの民主主義の過程が働いたとは言い難い。

斎藤知事は政策の失敗で失職したのではなく、パワハラに代表される資質で知事不適格とされたのであるから、それが妥当かどうかが争点であった。しかし、選挙でそれが議論されたとは言えない。斎藤擁護派はパワハラは捏造であるとして全否定し、批判派との議論が深まることはなかった。

たとえば、県庁職員に行ったアンケート調査の扱いがある。この調査では、140人の回答者が目撃等の体験でパワハラを見たと述べている。これに対し、斎藤擁護派は調査は匿名でなされ、一人で何度も回答できる仕様であるため無意味であるとして、全面否定した。しかし、実名で答えている人もおり、さらに具体的な事件の詳細な記述がされている。これらはとても一人で回答してできることではなく、事実が多いと考えられる。

一方、斎藤批判派はこれをパワハラの証拠とするが、回答の中に私はパワハラを受けましたと言う記述はなく、ほとんどは、パワハラにあたるものはこれではないかを思いますという記述である。これは斎藤知事のパワハラが、特定個人を追い詰めるタイプのパワハラではなく、だれかれ構わず怒鳴るタイプのパワハラだったことを示唆する。そうだとすると録音がないことの説明もつく。だれかれ構わず怒鳴る人の場合、いつ怒鳴り始めるか予測ができないので録音が取りにくい。

議論の結果としてこのような共通理解に達すれば、有権者は、それを踏まえて判断することができる。怒鳴るばかりで人心を把握できない人に知事の資格なしとみるか、それとも性格に問題はあっても改革を推し進めるに必要な強キャラだとみるかである。どちらもありうる判断であり、このように議論が進めば選挙は県民のひとつの意思決定であり、勝っても負けても誰もがうけいれることができただろう。

しかし、現実はそうではなかった。アンケートは捏造であり、パワハラは全くなかったという極端な主張と、斎藤氏はパワハラで職員を死に追いやったとんでもない人物だという極端な主張がぶつかり、相手を罵るだけであった。議論は行われておらず、共通理解がないため、どちらが勝っても負けた側は納得せずしこりが残る。今回斎藤氏が勝ったので、稲村支持者はどうしてあのようなパワハラ知事が選ばれたのか理解できず、知事として受け入れがたいと思い続けるだろう。仮に斎藤氏が負けて稲村氏が勝っていた場合、斎藤支持者は、兵庫県は既得権益を守る闇の勢力に支配されてしまったと絶望的な気持ちになっていただろう。ともに結果を受け入れられない。

これは民主主義にとって失敗である。民主主義は多数決で決するが、その前に議論を通じて最低限の共通理解に達する必要がある。それでこそ多数決の結果を受け入れる用意ができるのであり、そのような共通理解のない状態での多数決は社会の分断を強めるだけである。ちなみに海の向こうのアメリカでは国家規模でこれが起きている節がある。

では、どうすればよいのか。なぜこのような分断が生じたのかはいろいろな議論があり、簡単には論じきれない。ただ、本稿で取り上げたメディアの問題に即して言えば、伝える情報が一方的にならないようにする工夫が望まれる。今回、選挙戦に入る

前のマスコミ報道は斎藤氏のパワハラ批判一色であり、選挙戦に入ってからのネットはパワハラは捏造との斎藤氏擁護一色になった。このような一色の報道は分断を生みやすい。

考え方としては有権者がマスメディアとネットメディアの両方を見れば、有権者の心の中では双方の議論を比較することができる。選挙戦に入る前についていえば、ネット上で斎藤擁護の議論があまりなされなかったのが悔やまれる。もっと早い段階からネット上で斎藤氏擁護の論陣が張られていれば、マスメディア対ネットメディアで議論の応酬が可能となり、双方の理解が深まりえただろう。選挙戦前についてはネットからの反論をもっと早い時期に活性化することで分断に対応できる

より問題なのは選挙戦に入ってから後である。この場合、マスメディアは中立性を守るために特定候補に与する報道はできない。したがって、情報源はネットメディアだけになり議論は一方的になってしまう。今回の例では、選挙戦に入ってからは、斎藤氏は陥れられたという斎藤擁護の情報ばかりになった。中立性の制約があるのでマスメディアが動くのは難しい。だとすればネット上だけで議論が一方的にならないようになんらかの工夫をする必要がある。

そのための一つの工夫としてYouTubeにコミュニティノートのような機能を付ける案が一案であろう。すでに見たように情報源としてYouTubeの影響力は大きい。そしてYouTubeにはリコメンド機能しかないため、同じような動画ばかり見ることになりやすい。コミュニティノートはユーザの手でその動画に欠けている重要な背景情報を付け加えることができる。特定層ではなく幅広い人々からの賛同があるときだけノートがつくので、意見の偏りを防ぐことができる。コミュニティノートはX(ツイッター)で導入済みの機能で、リベラル側からも保守側からもこれによってXは良くなった評価されており、一定の改善効果があることがわかっている。[注3]これに似た機能をYouTubeに導入することが、今回の事件を受けての改善案になるだろう。

[注1]田中辰雄2024/11/21 「兵庫県知事選調査――なぜ斎藤氏は勝利したのか」https://synodos.jp/opinion/politics/29343/

[注2]回答者の中には稲村支持者もいる。稲村支持者は、ほとんどが斎藤擁護のYouTube動画を自ら探して見ることはあまりなく、斎藤陣営のツイート内の動画リンクにも飛ばないだろう。見るとすれば知人・友人に「斎藤陣営がこんな「偽」情報を流しているから見てみろ」と言われて見ることが多いと考えられる。そうだとすれば、結果として友人・知人に言われて見る人の中に稲村支持者が多くなり、それゆえ負に有意になったと考えられる。すなわち、もともと斎藤氏を支持しない人がいて、かれらが「友人・知人に言われて」動画を見た、という逆方向の因果である。実際、2)の友人・知人に言われて動画を見た人では稲村支持の人が他より多いことを示すことができる。

[注3]田中辰雄、2023/8/21、「コミュニティノート考――成功か失敗か、偏りはあるのか」https://synodos.jp/opinion/society/28925/

プロフィール

田中辰雄

東京大学経済学部大学院卒、コロンビア大学客員研究員を経て、現在横浜商科大学教授兼国際大学GLOCOM主幹研究員。著書に『ネット炎上の研究』(共著)勁草書房、『ネットは社会を