2020.06.03

なぜ日本に社会民主主義は根付かないのか?

筆者は以前に、『深まる社会民主主義のジレンマ』というタイトルで、近年のヨーロッパ各国における社会民主主義政党の状況について考える論考を寄稿した(2019年3月26日公開)。今回はそこでの議論も踏まえ、その続編として「日本における社会民主主義」について考えてみたい。

現在において「日本の社会民主主義」を考える場合、まず思いつくのは、かつての日本社会党の系譜を受け継ぐ社会民主党の存在であろう。しかし直近の参議院選挙(2019年7月)で社会民主党は比例区にて得票率2.09%で、かろうじて1議席を獲得するにとどまった。この選挙で話題となったれいわ新撰組と比べても得票数は半分以下である。また、同じく話題となったNHKから国民を守る会を、比例区ではかろうじて上回ったものの、その差は6万票程度、得票率にして0.12%の差であった。

もちろん、社会民主党だけが社会民主主義を体現する政党というわけではないだろう。国民民主党や立憲民主党がそれである可能性はある。しかし近年、日本の政党政治の文脈で「社会民主主義」という言葉を聞く機会は確実に減っており、自民党と野党との間の対立も、「保守vsリベラル」という構図で捉えられることが一般的となった。「社会民主主義」をその名にまとう政党は消失直前のところまで追い込まれ、それ以外の政党は「社会民主主義」としては認知されない。

現在、ヨーロッパ諸国においても確かに社会民主主義は退潮の中にあるが、とはいえ政党という形での受け皿はまだ残っているケースがほとんどである。しかし日本においては、その受け皿さえ失われつつある点で、その退潮の程度は際立っていると言えるだろう。

なぜ、日本において社会民主主義はここまで衰退したのだろうか? あるいは、そもそも日本において社会民主主義は根付いてこなかったのだろうか? またそうだとしたら、それはなぜだろうか? 本稿では、政治学・比較政治学の知見に基づき、他国との比較も交えながら、この問題を考えてみたい。

社会民主主義と政党

ある国に社会民主主義が根付いた、あるいは根付かなかったという場合、まず何でそれを判断するかという問題があるだろう。

一つの判断基準は、その国でどのような政策が行われているかである。社会民主主義の特徴として、経済格差の縮小を国家の責任において行い、貧困層も含めた人々の生活を保障する点がある。これを実現するのが様々な社会保障・福祉政策であり、その国家がトータルとしてどのような社会保障・福祉政策を行っているかを見ることによって、その国が社会民主主義的かどうかを判定することが可能である。

比較政治学者であるG・エスピン=アンデルセンは、福祉レジームを三つに分類した上でそのうちの一つを「社会民主主義レジーム」とした(エスピン=アンデルセン 2001)。その典型国はスウェーデンであり、特徴の一つは脱商品化の程度の高さ、つまり働かなくても(自らを労働力として商品化しなくても)生活が保障される程度の高さにある。

また、普遍主義と呼ばれる性格もスウェーデンなど社会民主主義レジームの特徴である。普遍主義とは、一部の貧困層にのみ福祉が供給されるのではなく、豊かな層も含めて、多くの人に福祉が供給される性格のことである。それを賄うため、税金など人々の負担が大きくなるが、多くの人が福祉の恩恵を受けるため、これらの国では福祉国家への支持も高くなる傾向にある。

この点に関して、日本はどのように位置づけられるだろうか。日本の福祉国家は、エスピン=アンデルセンの分類のどれかにすっきりとは位置づけられない性格を持つが、少なくとも社会民主主義レジームとはいえないとの理解が一般的である。様々な社会保障に関して雇用が条件となることが多く、脱商品化の程度が高いとはいえない。また、生活保護など、福祉を一部の貧困層に限定しようとする面も強く、普遍主義にも位置づけられない。

最近で言えば、民主党政権の掲げた「子ども手当」に対して、富裕層もそれを受け取るのは優遇であるという批判が政治的・社会的に広がり、所得制限が設けられた例は、日本において普遍主義が受け入れられていないことを示すよい具体例である。これらの点からすると、日本には政策的な観点から社会民主主義は根付いていないということになるだろう。

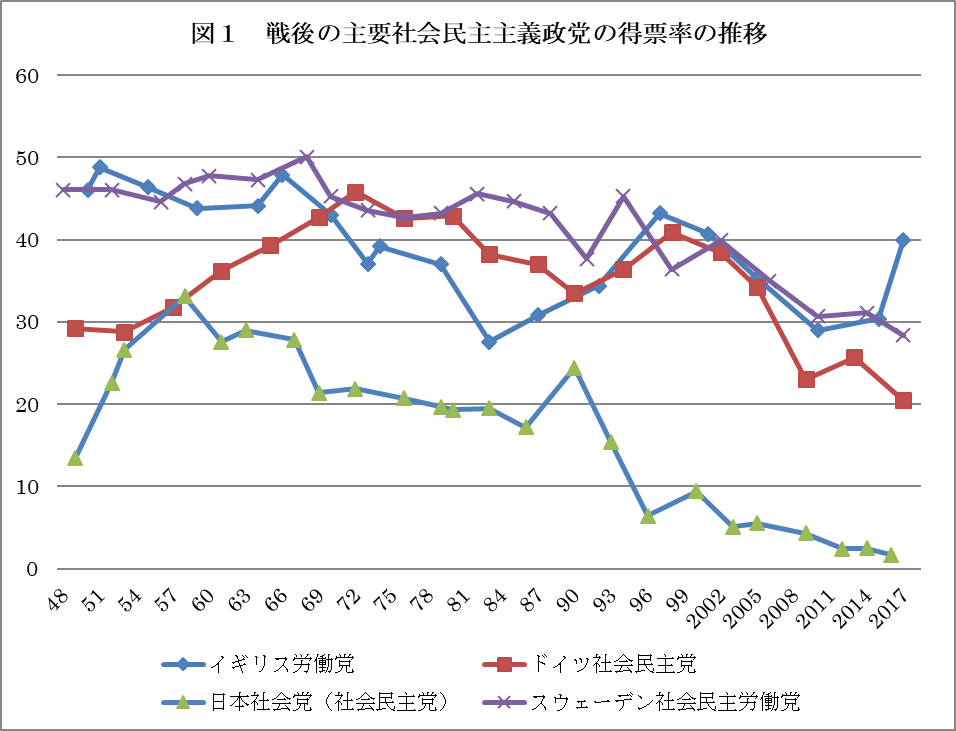

社会民主主義が根付いているかどうかを判断するもう一つの材料は、社会民主主義を掲げる政党がどの程度勢力を保っているかである。図1は、主なヨーロッパ諸国と日本における社会民主主義政党の得票率の推移を示したものである。

かつての日本においては社会党がその位置にあったが、他のヨーロッパ諸国と比べてもその勢力は常に小さかった上に、90年代には解体されてしまった。その一部を受け継いだ民主党は、社会民主主義勢力を含んではいるものの、その性格が党全体として強いとは言えなかった。現在では、社会民主党は上述のような状況であるし、立憲民主党や国民民主党に関してその性格は未だ判然としないままで、少なくとも社会民主主義政党に位置づけることは難しいだろう。

いずれにしても、ヨーロッパ諸国と比べて、過去から現在にかけて社会民主主義政党の勢力は一貫して弱い点からしても、日本において社会民主主義は根付いていないということになるだろう。

ここまで、政策と政党勢力の両面から、社会民主主義の判定材料について考えてきたが、実はこの両面は結びついている。つまり、社会民主主義政党の勢力が強いと、社会民主主義的な福祉国家に近づくという関係が、この両者の間には存在するのである。このような議論は、比較政治学の中では「権力資源動員論」という形で提起されてきた。

そもそも、経済的格差において下位にあり、格差の縮小やそのための経済的再分配・福祉の拡大を求めるのは、労働者層である。この労働者層が有効に権力を行使し、自らの要求を達成させることができた場合、福祉国家の充実へと向かうだろう。ただし、これらの労働者層が直接に国家に対して権力を行使することは難しい。そのため、この労働者層の権力行使の媒介となるのが、それらの意思を議会に伝える役割を担う社会民主主義政党である。したがって、議会における社会民主主義政党の勢力が大きいほど、福祉国家も充実するという関係が生じるのである。

比較政治学者であるW・コルピは、社会民主主義政党など左翼政党の、選挙での得票率や議会での議席率、閣僚ポストの占有率、またそれらの政党が分裂していないことなどを指標として、この関係を示した(Korpi 1980)。また先述のエスピン=アンデルセンも、その国の福祉レジームが「社会民主主義」になるかどうかの鍵は、社会民主主義政党の勢力の強さであるとする分析結果を提示している(エスピン=アンデルセン 2001)。

これらの議論は基本的に欧米諸国を対象としているが、この指標に沿って考えれば、社会党の得票率も議席率も低く、ほとんど政権を担ったことがないため閣僚占有率も低く、また社会党、民社党、共産党という形で左翼政党の分裂が著しい上にその間での対立も絶えなかった日本は、福祉国家が充実したり社会民主主義レジームになったりする要素に欠けていたということになる。

政党と労働組合

ここまでの議論で、その国家で社会民主主義が根付くかどうかに関しては、いずれにしても社会民主主義政党の勢力の強さがポイントになることがわかってきた。では、社会民主主義政党の勢力が強くなる条件はどこにあるのだろうか。

ここで鍵となるのは、第一に社会民主主義政党と主たる支持基盤である労働者との間の関係であり、第二に、政党と労働者との関係を含めた政党組織の問題である。

まず、政党と労働者との関係から考えよう。社会民主主義政党が強くなる条件の一つとして、その主要な支持層である労働者が、いかに一体となってその政党を支持しているかという問題がある。もちろん労働者が一体となって支持していれば、その社会民主主義政党は勢力が強くなる。逆に労働者がまとまっておらず、社会民主主義政党とは別の政党を支持していたり、社会民主主義政党ではあっても別々の政党へと分散する形で支持していたりすれば、社会民主主義政党の勢力は弱まるだろう。

これが重要となるのは、そもそも労働者と言っても、その内部には多様性があるからである。工場労働者もいれば、事務職に従事する者もいる。工場労働者の中でも、何を作っている工場か、工場でどのような作業を担っているかによって違いもある。また労働者の中でも、貧困な層と比較的豊かな層との違いもあるだろう。

労働者の内部には多様性があるため、一体として社会民主主義政党を支えるとは限らない。そこで、できるだけ労働者が一つにまとまって、かつ一つの社会民主主義政党を支持する状況になっているかが鍵となる。このことは社会民主主義が「階級形成」あるいは「階級統合」にいかに成功しているかという問題でもある(Esping-Andersen 1985)。

この「階級形成」に最も成功したのは、やはりスウェーデンの社会民主労働党であった。スウェーデンの労働組合は、LO(スウェーデン全国労働組合連盟)と呼ばれる全国レベルの単一組織に組織化されていた。このまとまった労働組合の性格が、社会民主主義労働党の強さの源になってきたのである。

ただし、全国組織があるからといって労働者が一つにまとまっているわけではない場合もある。イギリスの場合にもTUC(イギリス労働組合会議)という全国組織があり、また労働党という単一の社会民主主義政党を支持してきた。しかしイギリスの場合には、労働組合が職場ごとに賃金交渉を行う性格が強く、TUCが個々の労働組合を統制できていたわけではなかった。

1970年代の不況期に、当時の労働党政権はインフレに対処するための賃金抑制と引き換えに社会保障や福祉を充実させる方針を取ろうとしたが、個々の労働組合がこれに反発し、TUCもそれを受け入れさせることはできなかった。つまりイギリスでは、社会保障や福祉の充実を求める方向で労働組合がまとまり、労働党によってそれを実現するという方向性には欠けたのである。その結果、イギリスの福祉国家は、先のエスピン=アンデルセンの類型から言えば、国家の役割が小さい自由主義レジームに分類され、社会民主主義レジームの対極に位置づけられることになる(近藤 2008)。

これらの点からすれば、日本の場合はさらに弱い状況にあった。戦闘的か協調的かという点でイギリスと違いがあるとはいえ、日本の場合にも企業別組合という形で、企業ごとに交渉を行う傾向が強く、労働組合全体としてのまとまりには、イギリス同様に欠けていた。さらに全国組織という点からすれば、かつての日本では総評と同盟という形で分裂していた上に、それぞれの組織が異なる政党、つまり社会党と民社党を支持しており、この点でも労働者が一体となって一つの社会民主主義政党を支えるという条件に欠けていた。

さらには、労働者の一部の支持は、自民党にも向かっていた。新川はこれらの状況を「階級交叉連合」と呼び、「社会党は労働者政党とはいっても、労働者階級の全面的支持を得ていたというには程遠」かったとしている(新川 2007:124)。社会党は、「階級形成」あるいは「階級統合」に失敗していたのである。

それに加え、階級形成や階級統合だけで社会民主主義政党が成功するとは、必ずしも言えない。なぜなら、労働者の支持をまとめるだけでは、有権者の多数派には至らない可能性もあるからである。この傾向は、産業構造の変化に伴って第二次産業人口を第三次産業人口が上回るようになったり、経済成長が進んで新中間層と呼ばれる豊かな層が拡大したりすることによって顕著になった。したがって、単に労働者を統合するだけでなく、他の階層も支持者として開拓する必要性が生じる。このことを「階級連合」と呼ぶ(Esping-Andersen 1985)。

ヨーロッパの社会民主主義政党でこの「階級連合」に最も成功していたのは、やはりスウェーデンの社会民主労働党であった。社会民主労働党は、年金などの社会保障の受益者層へと包摂することを通じて、戦前には農民層を、戦後には中間層を自らの支持層へと加えていった。

この階級連合の成功が、1930年代から40年以上にわたって、社会民主労働党が政権を維持し続けた要因である。その一方で日本社会党は、この階級連合にも十分に成功していたとは言えない。スウェーデンとの対比で見た場合、農民層は自民党の強固な支持基盤となっていたし、中間層に関しても、自民党に包摂されていた部分が大きい。また1990年代以降、中間層の多くは新進党など新政党の支持へと向かい、社会党解体への決定打となった。

ただ、スウェーデン社会民主労働党は特異な成功例である可能性もあり、それと比較して日本社会党を失敗と位置づけるのはフェアでないかもしれない。ヨーロッパでも、特に1970〜80年代のイギリス労働党は、むしろ日本社会党と同様の停滞状況にあった。そのことは先に提示した得票率の推移(図1)からしてもわかるだろう。しかしイギリス労働党の場合には、1990年代に入ると中間層を支持者として取り込むことに成功し、1997年からは10年以上にわたり政権を維持した。90年代以降に分裂・消失した日本社会党とは対照的な軌跡をたどったのである。

この違いの要因を考える上で重要になるのが政党組織の問題、とりわけ政党と労働組合との組織上の関係である。イギリス労働党と日本社会党は、党内組織において労働組合の発言権が強いことで共通していた。労働党の場合は様々な労働組合が党に団体加盟しており、候補者の選出や党大会での政策方針の決定に際して、極めて大きな権限を有していた。社会党の場合も、「社会党-総評ブロック」という形で、労働党ほどフォーマルな形ではないものの、労働組合の発言権が強い状態が続いた。

しかし1990年代に入り、イギリス労働党は大胆な組織改革を図る。その目的は、党内における労働組合の発言権を削減し、その代わりに党執行部の権力を強めることにあった。例えば党大会に関しては、かつては9割に及ぶ投票権が労働組合に与えられていた。しかし組織改革の結果、労働組合の投票権は5割にまで削減され、残りの5割はより多様な層を含む個人党員へと与えられるようになった。

これらの組織改革によって労働組合からの制約は弱まり、党執行部が中間層など多様な有権者の要求に柔軟に対応する形で政策方針を決めることが可能になった。このことが、中間層や女性といった新たな支持層を労働党が開拓することに成功する要因となったのである。

日本社会党も労働組合からの影響力が強い政党組織であったが、1980年代以降、政党組織改革は大きな形では行われなかった。1986年には『日本社会党の新宣言』を発表し、現実主義的な方向へと路線転換したという評価が見られるが、その過程においても労働組合(総評)主導に見られる部分があり、労働党に比べるとその点に限界を抱えた。

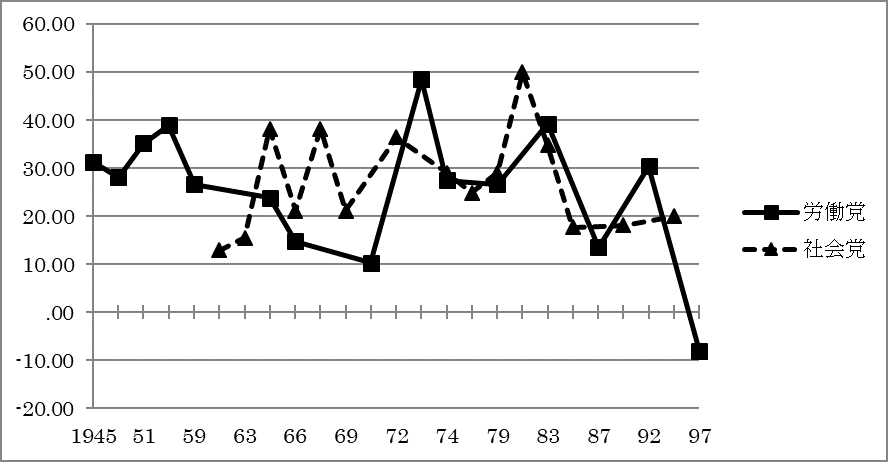

図2は、イギリス労働党と日本社会党の各選挙でのマニフェストを分析し、政策位置の変化を左右軸に沿って示したものであるが、労働党が90年代後半にそれまでと大きく政策位置を変化させたのに対し、社会党は80年代以降もそれほど大きな変化はない。つまり、政党組織的に労働組合からの制約が強いままであった日本社会党では、柔軟な政策的変化もまた制約されたと考えられる(近藤 2016)。

図2 イギリス労働党と日本社会党の政策位置の変化

注:縦軸において、正の値が大きいほど「左翼的」、負の値が大きいほど「右翼的」であることを示す。

出所:Budge et al. 2001. ただし、見やすさのために、値の正負を入れ替えて用いている。

イギリス労働党との比較から考えれば、このことは中間層や女性へと支持層を拡大することに関しても制約として働いたように思われる。もちろん、1980年代末には、消費税反対やいわゆるマドンナ・ブームによって、社会党は一時的には支持を拡大した。しかしそれは、長期的な政策提案を踏まえたものというよりも、消費税という不人気政策への反対や、女性党首のパーソナリティと人気に乗じた面が大きく、それゆえにこそ一時的であるとともに、社会党の置かれた危機的な状況をいわば過小評価させてしまう側面もあった。

いずれにしろその数年後には、社会党は分裂・解体へと至ることになる。その後に、社会党とは切り離された形で新たに生み出された民主党は、保守も含め様々な勢力を糾合したものとなり、社会民主主義勢力はその中に埋没して影響力を低下させた。日本においては不満の受け皿としてすら、社会民主主義政党は消失していくことになるのである。

以上のように、日本における最大の社会民主主義勢力であった日本社会党は、階級統合と階級連合という、社会民主主義の成功の条件を満たさなかった。そのことが、日本における社会民主主義の弱さにつながっていくのである。

日本における社会民主主義の位置

とはいえ、かつては成功したヨーロッパの社会民主主義政党も、現在は多くの国で苦境に直面している。この問題は、以前にシノドス上でも『深まる社会民主主義のジレンマ』として検討したテーマだが、その要因の一つは現在の政治的対立軸が、「経済的次元」と「文化的次元」へと二次元化していることにある(Kriesi et al. 2012)。従来の社会民主主義政党は、基本的には「国家介入」による経済的格差の緩和か「市場主義」による競争の重視かという経済的対立軸を中心に据え、「国家介入」の側に立つことで労働者階級を支持層として統合してきた。

しかし近年、新中間層の増加や産業構造の変化によって、労働者の統合だけでは多数派獲得が難しくなると、上記のように階級連合の必要性が増してきた。そこでヨーロッパの社会民主主義政党が採用した戦略は、グローバル化・EU化に積極的に対応する中で文化的多様性を承認し、また環境保護やジェンダー平等なども追求する「文化的リベラリズム」へのシフトであった。

このシフトは、高学歴な新中間層や女性からの支持獲得という面では効果を持ち、一時は社会民主主義政党への復活へとつながった。しかし他方で、ナショナリズムや権威主義などに共鳴する労働者層の反発も、徐々に生むこととなった。中間層を取り込むために文化的対立軸に依拠した結果、元々のコアな支持者であった労働者が離れ始めたのである。他方で、経済的対立軸に関しては中間層の要求に敏感になることで国家介入の度合いを弱めたが、これもやはり国家からの従来型分配を求める労働者層の離反を招いていった。このことが、ヨーロッパ諸国の社会民主主義政党に共通する苦境の要因となっている。

この「経済的次元」と「文化的次元」への対立の二次元化を踏まえて社会民主主義政党の立ち位置を考えるという発想は、日本の社会民主主義、とりわけ社会党について、しかも過去の社会党を考えるにあたって、示唆的であるように思える。つまり社会党は戦後一貫して、この文化的次元における対立軸に依拠する面が大きかったのではないだろうか。

1960年代以降、経済的次元に関しては、経済成長を追求することで人々の生活水準の向上を果たすという自民党の戦略に対し、社会党は明確な対抗軸を打ち出せなくなっていく。自民党による利益誘導中心の財政出動は一定の再分配効果を持つものであり、また国民皆保険や老人医療無料化といった福祉政策も、自民党政権によって実行されていくのである。このことによって、労働者の一部など社会党の支持基盤も自民党によって掘り崩されていった。つまり、ヨーロッパの社会民主主義政党とは異なり、経済的対立軸による階級統合は、当初から困難に陥っていたのである。

その代わりに社会党が依拠したのが、自民党の復古的・権威主義への可能性を批判し、特に憲法9条を中心とした護憲-改憲の対立軸から主張していく戦略であった。また1970年代には、反公害運動など、環境問題への結びつきも社会党は強めていく。これらは、上記の図式からすれば、経済的次元というよりは文化的次元に属する争点であった。実際、自民党と社会党の政党支持の決め手となるのは、伝統的価値と反伝統的価値との対立からなる「文化政治」であったとの議論も、1970年代に見られた(綿貫 1976)。

また、日本の有権者の保守-革新の認知が、これらの文化的争点を中心としていることも、蒲島・竹中のイデオロギー分析によって明らかにされている。1970年代においては、福祉など平等に関わる争点よりも、防衛力や安保、天皇に関わる旧体制・安全保障をめぐる争点の方が、保守-革新との相関が高く、それは90年代に向けて弱まっていくものの、基本的な構図は変わらないことが示されている(蒲島・竹中 2012)。

現在のヨーロッパ政治の文脈で提示されている対立軸の二元化を、過去の日本社会党にそのまま当てはめて実証することは難しいが、上記の例を見るだけでも、社会党の支持調達が、早い段階から文化的対立軸に依存する部分が大きかったことは十分に示唆されるだろう。そのことは日本の社会民主主義に関して、二つの側面を残したと考えられる。

第一に、ヨーロッパ諸国とは異なり、経済的な面での社会民主主義が成熟してこなかった。ヨーロッパ諸国の社会民主主義政党は、戦後にまず経済的対立の中で社会民主主義的諸政策の提起をもって階級統合を目指し、それが限界に達した1990年代前後から文化的対立軸の優先度を高めていく。したがって、現状では社会民主主義が苦境に陥っているとしても、かつて形成した社会民主主義の刻印が、政策や政党の形で現在も残ることになる。

その一方で、日本社会党は当初から文化的対立軸に依拠する部分が大きかった。そのことで、経済的対立上の優位は大きく自民党に傾き、経済的な再分配政策も自民党によって担われていく中で、それらの問題に関して社会党は(少なくとも国政上の)存在意義を失っていく。自民党による再分配政策の成果は残ったが、それは前述した通り社会民主主義とは言えないものとなったのである。

第二に、日本社会党の支持調達において文化的対立軸に依拠する部分が多かったことは、多数派獲得としても限界があった。現在のヨーロッパ諸国の社会民主主義政党と同様の状況に、日本社会党は、最初からとまでは言わないものの、かなり早い段階から陥っていたということになる。

しかも、文化的対立上の最大の目標である「護憲」が、議席数の3分の1以上があれば達成されるという状況は、社会党の「多数派獲得」の目標値を押し下げていった面もある。そのため、過半数あるいは政権を取らなければ実現されない経済対立上の目標が達成される見込みは薄れ、ゆえに社会民主主義が根付くこともなかった。

この状況は、現在に至っても続いている。むしろ強まっていると言っても良いだろう。遠藤・ジョウによる日本のイデオロギー分布の分析によれば、「保守-革新」や「右-左」といった対立軸との相関の高い政策争点は、「集団的自衛権」や「憲法改正の発議要件」といった安全保障や憲法に関する問題である。それに対し経済的争点はそれらの対立軸との相関が低く、「夫婦別姓」や「移民受け入れ」といった社会争点よりも弱い(遠藤・ジョウ 2019)。文化的対立軸がメインとなる状況は現在も続いている。

またそれを受け、野党の側も、文化的対立軸に依拠する部分が大きい。例えば立憲民主党の綱領を見ても、第一に掲げられているのは「立憲主義」、次に「ジェンダー」や「環境問題」であり、まさに文化的対立上にある争点である。日本の政党間対立から社会民主主義が消え、「保守-リベラル」という軸で議論されることが多くなったのは、このような背景もある。

以上のような要因によって、日本に社会民主主義は根付かなかったと考えられる。では今後はどうだろうか? ここまで議論してきた歴史的経緯、また現在の状況、さらに日本と比べれば社会民主主義が根付いたヨーロッパ諸国においてすら社会民主主義勢力が苦境にあることを考え合わせれば、日本において楽観的な展望を語ることは困難であると言わざるを得ない。

しかしその中で、本稿の議論を踏まえて確かに言えることは、社会民主主義を含め一定の政策理念を実現し、それを根付かせていくという場合に、政党の役割がいかに重要であるかということである。この視点から、日本の政党のあり方について、とりわけ社会民主主義に関するならば現在の野党の役割とその政策構想について、問い直していくことが必要になるだろう。現在議論されているような野党間の統合を考える際、

引用文献

・エスピン=アンデルセン、イエスタ(2001)『福祉国家の三つの世界』ミネルヴァ書房

・遠藤晶久/ウィリー・ジョウ(2019)『イデオロギーと日本政治-世代で異なる「保守」と「革新」』新泉社.

・蒲島郁夫・竹中佳彦(2012)『イデオロギー』東京大学出版会.

・近藤康史(2008)『個人の連帯-「第三の道」以後の社会民主主義』勁草書房.

・近藤康史(2016)『社会民主主義は生き残れるか-政党組織の条件』勁草書房.

・新川敏光(2007)『幻視の中の社会民主主義』法律文化社.

・綿貫譲治(1974)『日本政治の分析視角』中央公論社.

・Budge, Ian, Hans-Dieter Klingemann, Andrea Volkens, Judith Bara and Eric Tanenbaum (2001) Mapping Policy Preferences, Oxford University Press.

・Esping-Andersen, Gosta (1985) Politics Against Markets: The Social democtatic Road to Power, Princeton University Press.

・Korpi, Walter (1980) “Social Policy and Distributional Conflict in the Capitalist Democracy”, West European Politics, 3(3).

・Kriesi Hanspeter. et al. (2012) Political Conflict in Western Europe, Cambridge University Press.

プロフィール

近藤康史

1973年生まれ。名古屋大学大学院法学研究科博士課程修了、