2020.06.18

南西諸島での国民保護が問いかけてくるもの――安全保障政策で「何」を守るのか

1.はじめに:南西諸島をとりまく状況と国民保護

2013年に制定された「国家安全保障戦略」では、日本をめぐる安全保障環境について「我が国の安全保障をめぐる環境が一層厳しさを増している」(国家安全保障戦略、1頁)との認識が示されている。

「厳しい安全保障環境」とは、一部の政策担当者や専門家だけでなく、日本の社会自体が否応なく安全保障の当事者にならざるをえない状況にほかならない。その究極の状態は、日本が武力紛争の当事国となることだろう。その可能性については、「冷戦期に懸念されていたような主要国間の大規模武力紛争の蓋然性は引き続き低いと考えられる」(平成31年度以降に係る防衛計画の大綱、6頁)とも指摘されている。しかし、日本が地域的・突発的な武力紛争の当事者になる蓋然性は低くない。

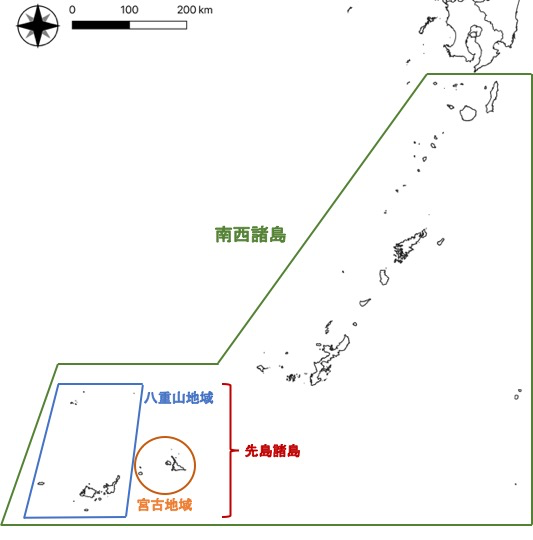

とくに、大隈諸島から奄美諸島と沖縄諸島を経て先島諸島へ至る南西諸島では、中国海空軍の軍用機や船舶および海警など、法執行機関などの公船による活動が活発化しており、偶発的な武力衝突が発生する可能性がつねに指摘されている。しかも、新型コロナウィルス対策に世界が奔走する中でも、尖閣諸島周辺海域では中国公船が日本漁船を追尾する事案が発生した。首脳レベルでは改善傾向にある日中関係も、南西諸島地域をめぐっては緊張が改善する見通しが立たない状況にある。

日中の地域的な緊張を背景に、航空自衛隊に南西航空方面隊が新編されたほか、陸上自衛隊部隊の与那国島、奄美大島、宮古島への配備、離島奪還を想定した水陸機動団の新編など、南西諸島での軍事的な態勢は着実に強化されている。その一方で、沖縄県だけで140万人を超える南西諸島の住民の安全確保についてはまだ課題が多い。筆者が2018年までの各種データをもとに、宮古地域および八重山地域からの島外避難にかかる期間を試算したところ、宮古地域、八重山地域の住民および入域者の合計(避難すべき人数)はそれぞれ約61,000人と約75,000人となり、これを民間事業者の輸送力によって避難させた場合、宮古地域で21.5日程度、八重山地域は18日程度となった(注1)。

避難のために十分な時間的余裕を確保できるのか。避難者の避難先での生活はどのように支援していくのか(避難先での生活のあてがないまま躊躇なく避難できる人ばかりではないことは、新型コロナ禍での「自粛」をめぐる状況を考えれば論じるまでもない)。避難を拒む人たちに最終的にどこまで保護を提供するのか。あるいは、防衛のための自衛隊の展開と避難をどのように両立するのか。そもそも、ライフラインの弱い離島部で、ライフラインを維持する事業者なしに、自衛隊の活動が可能なのか(不可能な場合、その事業者の安全はどのように確保するのか)。少し考えただけでも多くの課題が浮かぶ。

これらの多くは、日本では国民保護の課題として論じられている。国民保護は2004年6月に成立した国民保護法によって導入された政策である。この法律では、国家間紛争を想定した「武力攻撃事態」、武力攻撃事態の前段階として、事態が緊迫し武力攻撃が予測されるに至った「武力攻撃予測事態」(武力攻撃事態とあわせて「武力攻撃事態等」とよばれる)、そしておもに大規模テロを想定した「緊急対処事態」という3つの事態が対象となっている。国民保護とは、これらの事態から国民の生命、身体および財産を保護し、国民生活や経済に与える影響を最小化するための諸活動をさしている。

国民保護法が成立した2004年の防衛白書は、「国民の保護のための措置は、基本的には、国際人道法の主要な条約の一つであるジュネーヴ諸条約第1追加議定書が規定する「文民保護」に該当するもの」(平成16年版防衛白書、170頁)と指摘している。実際、国民保護法の形式は、武力攻撃事態等についての諸措置を規定した上で、これらを選択的に緊急対処事態に準用するかたちになっている。このことからも、本質的に国民保護法は、紛争下での文民保護を国内で実現するための法律であることがわかる。

現在の国際人道法では、文民と軍隊とを分離し、適切に文民保護を行う「軍民分離の原則」は(多分に努力目標的な性格はあるにせよ)紛争当事国の重要な責務となっている。日本の場合、国民保護は国が一義的な責任を担っており、自治体や運輸・ライフラインなどに関わる指定公共機関(あらかじめ指定を受けた事業者や団体)などがその執行の一部を担っている。南西諸島地域に限れば、2017年10月に陸上自衛隊西部方面総監部において、九州・沖縄各県や自衛隊、国および事業者の国民保護担当者によって訓練を通じた検討が行われているものの(注2)、上で紹介したように課題は山積している。

全国的に自治体での国民保護の検討が進まない事情については、この「安全保障のプリズム」シリーズでも川島祐介氏による詳細な論考がある。これに対して、本稿では、検討の必要性が高い島嶼地域での国民保護に焦点をあてる。中でも先島諸島(宮古地域および八重山地域)を対象とした島外避難について具体的な課題を提示していく。その上で、これらの課題の背景にある安全保障政策における国民保護の位置づけの問題を論じる。

本論に入る前に簡単に本稿が取り上げる地域について説明しておく。地図に示した通り、先島諸島は南西諸島の南西の端に位置する地域であり、沖縄県の一部を形成している。先島諸島は宮古地区(おおむね地図中でオレンジの円で囲まれたエリア)と八重山地区(おおむね地図のブルーの四角形で囲まれたエリア)とで構成されている。

宮古地区は、宮古島とその周辺離島(下地島など)および宮古島の西に位置する多良間島とで構成されており、自治体としては宮古島市と多良間村がある。八重山地区は、石垣島とその周辺離島(西表島や竹富島など)および日本最西端の有人離島である与那国島と尖閣諸島で構成されており、自治体としては石垣市、竹富町、与那国町がある。沖縄県が発表した2020年5月1日時点での推計人口は、宮古地区53,457人、八重山地区が54,209人である(注3)。これらの地域の交通については、地域内の人の往来は空路および海路があるものの、宮古地域・八重山地域間の往来や、先島諸島と沖縄本島や沖縄県外との往来は、貨客船の定期航路の廃止により空路に限定されている。

地図:南西諸島および先島諸島の位置(執筆者作成)

2.住民避難から見えてくる島嶼地域での国民保護の課題

大規模テロなどの緊急対処事態は突発的に発生する。そのため、事態認定と対処は発生後に行われる。これに対して、武力攻撃事態では攻撃に至るまでに一定の期間があると考えられる。相手国が日本への攻撃を決意して、部隊の展開や物資の集積などを行うには、相応の時間が必要であり、かつ、それが大規模なものであればあるほど、察知可能だからである。国民保護では、このような、武力攻撃事態に至る前段階を武力攻撃予測事態と規定している。

武力攻撃予測事態では、攻撃が予想される地域からの住民避難を行い、同時に自衛隊部隊の展開など防備を固めることが想定されている。この考え方に沿って、島嶼地域への着上陸侵攻が見込まれる状況では、住民を島外に避難させるための諸策が実施される。その後の展開は事態の推移によって異なるが、仮に武力攻撃事態に至れば、避難指示が解除されるまでの間、住民は避難先で生活を送り、解除後に帰還を目指すことになる。本稿では、住民の生命を保護する観点からもっとも重要な避難を中心に論じていく。住民避難の課題は、避難手段に関わる制約と、「ポスト避難の国民保護」の充実という2点に大別できる。

(1)避難手段に関わる制約

まず、島内のライフライン上の制約、とくに水と電力の問題について指摘しておきたい。先島諸島では、上下水道や電力供給は島内また隣接する離島間で完結している上、規模も小さい。そのため、武力攻撃予測事態の認定以降に自衛隊部隊が使用するライフラインと、住民が使用するライフラインを区別することは困難であり、平時はともかく、紛争時には島内のライフライン施設が「軍事目標」とみなされる可能性がある。つまり、島内での住民避難を「軍民分離の原則」を遵守したかたちで行うことは困難だといわざるをえない。それゆえ、住民らの早期の島外避難はきわめて重要になる。

島外避難は、離島間での避難はその離島を管轄する市町村が実施し、地域外への避難は都道府県が市町村を支援するとされている。運送事業者はそうした避難のための手段を提供し、国は避難全般を支援することになる。これらの分担は2004年12月に国土交通省がまとめた「離島の住民の避難に係る運送事業者の航空機や船舶の使用などについての基本的な考え方について」(「考え方」)(注4)によって、示されている。

沖縄県の場合、宮古地域と八重山地域では、それぞれの地域内の離島から宮古島あるいは石垣島へと避難したのち、島内の空港や港から沖縄本島あるいは県外へと避難することになっている。宮古島あるいは石垣島の空港または港までの移動は市町村が、その後の島外への避難は沖縄県の責任とされている。なお、すでに述べたことではあるが、これらの地域と沖縄本島あるいは県外とを結ぶ貨客船の定期航路は現在廃止されており、運送事業者による避難は空路にほぼ限定されている。

さて、「考え方」では、主要な避難手段を、①指定公共機関等である事業者、②自治体が自身で保有する車両や船舶、③自衛隊および海上保安庁が保有する航空機や船舶としている。このうち中心的な役割を担うのは航空会社やフェリー会社など民間の運送事業者であり、それ以外は補完的手段と考えるのが現実的である。とくに、自衛隊や海上保安庁が保有する航空機や船舶は、旅客輸送が想定されていないため、安全に輸送できる人員数に限界がある。

しかも、自衛隊の航空機や船舶は、先に紹介した「軍民分離の原則」から、他に手段がない場合の緊急措置として理解すべき事情がある。この原則は攻撃側だけでなく防衛側でも遵守すべきものとされていることから、住民避難に自衛隊を用いることは慎重に検討しなければならないのである。たとえば、不用意に海上自衛隊の艦船で住民を避難させた場合、日本側にその意図はなくても、相手国に「日本は軍民分離の原則を遵守せず住民を盾に軍艦を移動させた」と「解釈」させる余地が残ることになる。

過去の戦史に照らしても、「軍民分離の原則」の遵守は重要である。太平洋戦争中の沖縄戦では、住民の疎開に供された船舶の被害は、1944年8月に発生した米潜水艦による対馬丸沈没のみであったが、沖縄の住民には強い衝撃を与えた(注5)。その対馬丸が直前まで中国大陸と日本本土との兵員輸送に従事しており、かつ対馬丸を含む避難船団は軍艦による護衛を受けるなど、軍民分離が徹底されていなかった点は留意されるべきである(ただし、沖縄近海では1942年当時から米軍潜水艦による船舶攻撃が頻発しており(注6)、避難する側の中にも軍艦による避難や護衛を希望する声があった)。

もちろん、文民保護に軍隊を用いることが絶対に不可能というわけではない。国際法ではオレンジ地に青い三角形で描かれた特殊標章が定められており、これを掲示した施設や設備は文民保護に専従しているものとみなされて、攻撃を免れることになっている。日本政府が自衛隊の航空機や艦船にこの特殊標章を交付することで、「軍民分離の原則」に則った住民保護は可能になる。ただし、特殊標章を交付された航空機や艦船は、その紛争の間は文民保護に専従することとされている。そのため、武力攻撃事態が迫る中での国民保護への自衛隊の協力は、極論すれば、軍民混合を前提に上で例示したようなリスクを負うか、特殊標章の交付により自衛隊の勢力を削って(つまり軍事的な不利を甘受して)行うかの二者択一とならざるをえない。

図:特殊標章 (令和元年度消防白書276頁より転載)

上のような事情から、住民避難には航空会社等の輸送力を最大限活用することが望ましい。その場合、事業者の輸送力と空港や港湾の能力によって、避難ペースが決定されることになる。具体的な試算の結果は本稿冒頭でも示したが、筆者が知る範囲では、事業者は営利企業として持てる輸送力を最大限効率化して日々の輸送業務を行っており、武力攻撃予測事態が認定されたからといって直ちに大幅な輸送力増強はできない。

加えて、空港や港湾の能力(たとえば、滑走路長は離着陸できる航空機のサイズを、ボーディング・ブリッジやタラップの数、駐機エリアの面積は一度に運用可能な航空機の数を規定することになる)は短期間では改善できない。しかも、武力攻撃予測事態下であれば、空港や港湾は自衛隊などの利用も想定されることから、特定公共施設利用法(武力攻撃事態等における空港や港湾、高速道路など指定された公共施設の利用方法を調整するための法律)に基づいて、国民保護での使用に一定の制限が生じる可能性もある。

こうした諸々の制約を踏まえて算出される日数が避難に要する時間であり、政府の国民保護上の責務としては、この日数を確保できる無理のないタイミングで避難を決断するか、何らかの方法で輸送力を増強し日数を短縮させる必要がある。なお、本稿冒頭で示した筆者の試算は、特定公共施設利用法などによる施設利用の制限や悪天候による輸送の遅延などは加味していない。結果として、例示した日数以上の時間的余裕が必要な可能性も十分に考えられる。

(2)「ポスト避難の国民保護」の充実:沖縄戦からの教訓

筆者は「避難以降の国民保護上の措置」を「ポスト避難の国民保護」とよんでいる。「ポスト避難の国民保護」は、住民が能動的に避難できるかどうかを考える上で重要な視点となる(注7)。

さて、ここまで島嶼地域での避難手段に関わる制約について論じたが、仮に十分な避難手段が提供されたとしても、そのことと住民が実際に避難するかどうかは別問題である。国民保護法では、実施された措置への協力が国民の努めとされているが(第4条)、強制力を伴う措置ではない。第114条などでは、市町村長や知事らに、警戒区域の設定と区域内の住民の退去を罰則付きで命ぜられるとしているが、退去を拒む住民を強制的に収容・移送するような権限までは与えられておらず、あくまで退去は住民が自発的に行うことが想定されている。

紛争の危機が迫る中で住民は避難するのか。この点を考える上で重要な教訓を、沖縄戦に先立つ県民の島外避難の事例から読み取ることができる。少し先回りして論じると、避難手段が充実しても、「ポスト避難の国民保護」が充実していなければ、住民の確実な避難には繋がらない懸念がある。この点を事例から紐解いてみたい。

1945年3月末から6月下旬までをおもな期間として戦われた沖縄戦では、その直前までに日本本土と台湾に合計8万人が避難している。この島外避難は1944年7月7日の臨時閣議で決定され(注8)、これを受けて沖縄県では「県外転出実施要綱」がまとめられた。要綱では避難(転出)の対象を60歳以上15歳未満の者および女性、病人とし、避難先は避難者の縁故先(縁故のない者については受け入れ側で就業を斡旋)、輸送手段は陸海軍の輸送船および艦艇を利用するものとされていた(注9)。

家族の別離(男性は基本的に沖縄にとどまって軍に協力することになっていた)や避難者自身が生活の場所と手段を確保することを前提とした島外避難は遅々として進まず、本格化したのは同年10月10日の沖縄本島への空襲で那覇市の大部分が焼失するなどして、住民の居住継続が物理的に困難になってからであった(注10)。

実際に身の危険が迫るまで住民の避難が進まなかった要因として、戦史叢書には「一家の支柱である強壮な者は沖縄に残り、老幼婦女子のみを未知の土地に疎開させることは不安であり、疎開先の生活はいつまで続くかわからない。送金が途絶えた場合はその生活は誰が保障するのか、海上交通の不安など物心両面にわたって多くの困難性があった」(戦史叢書 沖縄方面陸軍作戦、615頁)という記述が見られる。ここからは、住民避難が進まなかった大きな要因が、家族の離散や避難者の生計の手段への検討不足といった、「避難先での生活保障の不十分さ」にあったことが読み取れよう。「避難先での生活保障の不十分さ」が避難を阻害したという指摘は、沖縄戦のみならず、それ以前の南洋諸島からの疎開についても言われており(注11)、戦災からの避難を考える上での重要な論点である。

残念ながら、「避難先での生活保障の不十分さ」は、現代の国民保護でも対応しきれていない。国民保護では、被災者生活支援法や災害弔慰金法など、自然災害時の生活再建支援制度に相当する仕組みはまだ存在せず、復旧・復興についても必要な法制の整備は規定されているものの(国民保護法第171条など)、平素のうちに整備することは想定されていない。こうした事情は、避難する側にとっては、長期化も想定される避難によって生活手段が失われるにも関わらず、避難中の生計の手立てや、その後の人生設計が不確実になることを意味しており、避難への忌避感につながる内容である。

3.まとめ:安全保障政策で「何」を守るのか

ここまで、島嶼地域における国民保護の課題を、島外避難に焦点をあてて論じてきた。軍民分離の原則を考えれば、島嶼地域では早期の島外避難が重要だからである。しかし、早期の島外避難を実現するには、武力攻撃予測事態の認定という、外国との武力紛争を前提とした政策判断を早期に行うという苦しい政治決断が必要になる。しかもそれは、まだ攻撃に至っていない不確実な情勢の中で、ある地域の人々にそれまでの生活を放棄して、住み慣れた場所を離れることを求めるきわめて厳しい内容だ。

また、避難の実現可能性を高めるためには、時間的猶予の確保や輸送力の増強も進めなければならないし、住民の避難への躊躇を和らげるために、「ポスト避難」での生活支援上の配慮も不可欠になる。これらの政治決断を適切に行うためには、平素より安全保障政策の中にしっかりと国民保護を位置付けておく必要があろう。

日本の安全保障政策に関する最高位の政策文書である「国家安全保障戦略」の中で、「国民保護」という言葉が用いられているのは、核抑止の文脈でミサイル防護などとともに、関連政策が列挙された箇所だけである。紛争下での文民保護という本来の観点での国民保護については、かろうじて「(2)我が国を守り抜く総合的な防衛体制の構築」の中にある「政府機関のみならず地方公共団体や民間部門との間の連携を深めるなど、武力攻撃事態等から大規模自然災害に至るあらゆる事態にシームレスに対応するための総合的な体制を平素から構築していく。」(国家安全保障戦略13頁)という文言から推測できる程度である。この事実が示すように、日本の安全保障政策における国民保護の位置付けはきわめて弱い。

ところで、本稿では再三「軍民分離の原則」を強調してきたが、誤解しないでほしいのは、国民保護は「日本が国際法を遵守して紛争を戦う」ために行うものではないということである。専守防衛を国是とする日本にとって、国民保護は「何を守るために紛争に備えるのか」という根本的な問いに直結するテーマである。将来起こるかもしれない武力攻撃事態によって、不幸にして避難を強いられる可能性がある人々の側に、多少であっても納得感がなければ、仮に軍事的には成功裏に事態を乗り切ったとしても、本来守るべき社会の価値やあり方を大きく毀損することになる。

本稿では、南西諸島を取り上げたが、紛争の蓋然性に直面している地域はこれだけではない。朝鮮半島情勢との関係でいえば、対馬はもちろん、北朝鮮からのものと思われる漂着物の激増に苦慮する日本海沿岸地域もまた紛争の蓋然性に直面している。厳しいことを言えば、安全保障政策上の国民保護の位置づけの弱さは、これら紛争の蓋然性に向き合わざるをえない地域に住む人々に対する政府や社会の共感の乏しさそのものでもある。

とすれば、安全保障政策における国民保護の位置づけについての議論を深めぬまま軍事的な対応を充実させ、あるいは、本稿で取り上げたような個別課題にテクニカルな対策を講じても、それは「何を守るために紛争に備えるのか」という根源を欠いた虚しいものになってしまう。その意味で、筆者は日本の安全保障政策における国民保護の位置づけの弱さを危惧している。国民保護の目的である武力攻撃事態等からの国民の生命・身体・財産の保護に果たす役割は、武力攻撃に直接対応する自衛隊よりも、われわれ文民の側の方がはるかに大きい。だからこそ、国民保護についての議論を深め、安全保障政策の内実(何を守るのか)を豊かにていくことは、「厳しい安全保障環境」の中で社会を営むわれわれひとりひとりにとって逃れられない責任であることを指摘して本稿の結びとしたい。

注

(注1)中林啓修、「先島諸島をめぐる武力攻撃事態と国民保護法制の現代的課題―島外への避難と自治体の役割に焦点を当てて―」、『国際安全保障』第46巻第1号、2018年5月、88-106頁。

(注2)「(変わる安全保障 離島防衛と国民保護:下)「万一の事態」市も備え 佐世保、ミサイル訓練へ始動/長崎県」、『朝日新聞』長崎版朝刊1面、2017年12月14日。

(注3)沖縄県の毎月の推計人口は以下のページから確認できる。(https://www.pref.okinawa.jp/toukeika/estimates/estidatap.html 2020.06.05アクセス

(注4)国土交通省、『離島の住民の避難に係る運送事業者の航空機や船舶の使用等についての基本的な考え方について』(http://www.mlit.go.jp/security/ritou.pdf 2020.06.05アクセス)

(注5)防衛庁防衛研修所戦史室、『戦史叢書 沖縄方面陸軍作戦』、1968年、616頁。

(注6)保坂廣志によれば、1942年から沖縄戦直前の1945年3月までの間の沖縄周辺海域での遭難船舶数は142隻となっていた。保坂廣志、「沖縄県民と疎開」、沖縄県文化振興会文書管理部史料編纂室編『沖縄戦研究Ⅱ』、1999年、143頁。

(注7)「ポスト避難の国民保護」には、避難と前後して実施される避難住民等の救援から被害の復旧、そして究極的には避難住民の帰還と社会の再建という復興に至るまでの広範な内容が含まれる。中林啓修、「「ポスト避難」の国民保護-武力攻撃災害に焦点をあてて-」、武田康裕編、『国民保護をめぐる課題と対策』、グローバルセキュリティ調査報告第2号、2018年、63-73頁。(http://www.nda.ac.jp/cc/gs/results/series/reports02.pdf 2020.06.05アクセス)

(注8)防衛庁防衛研修所戦史室、前掲書、614頁。なお、この時期の避難決定の背景として、当時日本軍が占領していたサイパンの陥落に際して多数の一般住民の犠牲があったことがある。

(注9)同上および保坂廣志、前掲書、137-138頁。

(注10)防衛庁防衛研修所戦史室、前掲書、616頁。

(注11)横尾和久、「マリアナ戦史に見る離島住民の安全確保についての考察」、『陸戦研究』平成27年12月号、1-27頁、2015年。

プロフィール

中林啓修

国士舘大学防災・救急救助総合研究所准教授。立命館大学文学部史学科西洋史専攻卒業、慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科修士課程修了、同後期博士課程単位満了修了(平成22年3月博士号(政策・メディア)取得)。独立系シンクタンク、明治大学危機管理研究センター勤務を経て、2013年2月から2016年3月まで沖縄県知事公室地域安全政策課主任研究員、その後、阪神・淡路大震災記念人と防災未来センター主任研究員を経て現職。主な業績は、「武力攻撃事態における国民保護に関する制度運用の全体像と課題」、武田康裕編著、『論究日本の危機管理』第7章、2020年4月、芙蓉書房出版、「先島諸島をめぐる武力攻撃事態と国民保護法制の現代的課題 ―島外への避難と自治体の役割に焦点をあてて―」『国際安全保障』第46巻第1号、2018年6月、88-106頁、「退職自衛官の自治体防災関係部局への在職状況と課題 本人および自治体防災関係部局への郵送質問紙調査の分析を通して」『地域安全学会論文集』No.31、2017年11月、261-270頁(辻岡綾との共著。地域安全学会論文奨励賞受賞)など。