2015.06.03

研究不正問題――誠実な研究者が損をしないシステムに向けて

研究不正の問題は、研究者の間だけのものではなくなっています。研究開発費には税金が投入されており、不正な研究によって投入された税金が無駄になる上に、その後始末にも費用が掛かります。STAP事件では、理化学研究所が調査に費やした費用は8千万円以上になりました。その元は国民の税金です。

税金の無駄使いだけではありません。生命科学分野は、その研究者数の多さもあって研究不正事件全体の4割近くを占めていますが、中でも医薬品の開発研究は直接人の健康にも関わってきます。医薬品の研究に不正があれば、お金の問題だけでは済みません。記憶に新しいものでは、ノバルティス社の降圧剤バルサルタンの臨床試験に関する不正などがありました。

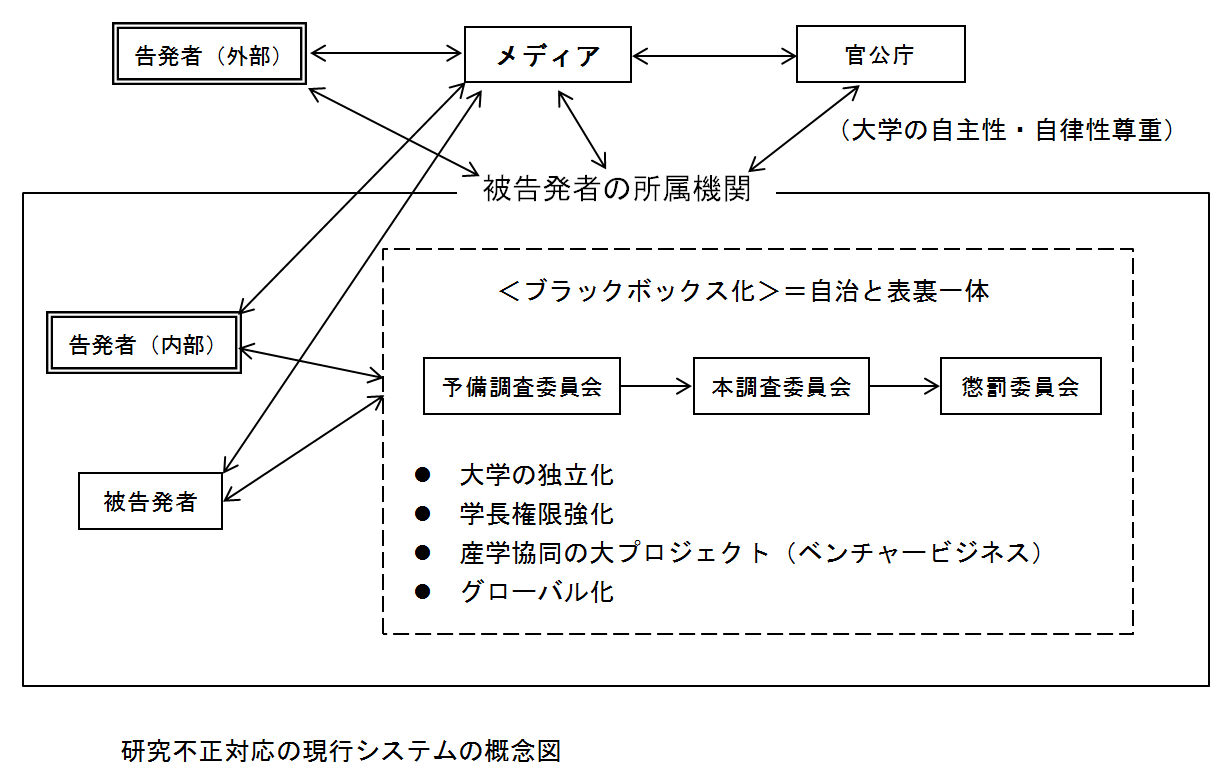

次の図は、本稿における問題指摘を把握し易くするための概念図です。

近年、政府から産学連携が推奨されており、大学が他の企業と共同研究したり、ベンチャー企業を設立するなどが盛んに行われています。もし大学で研究不正が起きた場合に学外にも影響が拡大してきています。

予備調査における問題

研究不正の疑義について告発がなされた場合は、原則として被告発者の所属機関で予備調査が行われます。この予備調査は、告発された不正行為が行われた可能性、告発内容の科学的な合理性や論理性、調査可能性等について調査が行われ、本調査することができるかどうかについて判断が下されます。

本来ならば予備調査から本調査に移行して詳細に調査されるべきケースであっても、「本調査の必要なし」とされて調査が終了してしまっていた事例が少なくありません。例えば画像の類似(具体的には、実験のコントロール画像の使い回しの疑い)が指摘されているのに対し、「画像が類似することはある」としたり、「査読された論文に対して合理的ではない」として本調査の必要なしと判断されてしまう等の判断が甘いケースがありました。画像の一部の明るさ・コントラストが加工されバンド像がよりくっきりする様に加工されているとの指摘に対して、「加工されているが、結果の真正さを損なわせるものではなく不正に当たらない」とされたケースもありました。

実験のコントロール画像の使い回しは不正の典型例として知られており、また査読された論文であっても捏造や改ざんなどの不正が見つかることはSTAP事件の例を出すまでもなく周知の事実です。画像の流用が疑われる場合は、生データ等のチェックなしにシロ判定するのは疑問であり、本調査に移行して精査すべきです。また、予備調査の段階で不適切な加工が認められたのに「結果は変わらないので問題なし」としていたケースについては、大いに疑問があります。

こうした首を傾げたくなる判断の多くは、予備調査委員の不正に関する認識不足が原因であると考えられますが、中には不正の揉み消しを目論んだ悪質なケースも含まれているかもしれません。さらに、不適切な行為があると判明したのに「故意ではない」という判断を予備調査の段階でしてしまったケースもありますが、こうした判断は、本来は本調査ですべきことです。

予備調査の結果に不服がある場合、現行システムでは「不服申し立て」の制度はありません。予備調査の段階で「調査の必要無し」と判断を下して終了してしまえば、そのまま不正疑義を揉み消すことができてしまいます。

東北大学元学長に対する不正疑義では、2013年に複数の論文で同じ画像が使い回されていると告発されましたが、「研究不正にはあたらないと確認された」として本調査に移行しませんでした。この判定をしたのは大学の理事や副学長などの被告発者に近い立場の人たちが構成する委員会で、甘い判定をした疑惑が持たれましたがこれ以上の対応を求めることは制度上できませんでした。

予備調査から本調査に移行すべき疑義を「問題なし」として判定されてしまった場合、「不服申し立て」をする制度がなく、現行システムでは告発者はそれ以上何もすることができません。

本調査における問題

予備調査から本調査に移行すると詳細な調査が開始されます。本調査は、疑義のある論文と関係する実験ノートや生データ等の精査、関係者のヒアリング等が行われます。

過去の事例では、実験ノートや生データを提出させて調べたり、論文に掲載されたデータに不正な加工等がされていないか解析するといった、基本的な調査をせずに判定を下しているのではないかと疑われるものがいくつかありました。

例えば、琉球大学の学長共著論文に疑義が持たれたケースでは、本調査が終了して不正はないと判定された論文に改めて疑義が指摘され、外部調査委員会が設置されて再調査が行われました。外部調査委員の求めにより実験ノートと生データが提出されて検証が行われた結果、学長共著論文には不正があったと判定されましたが、不正はないとした前調査委員会では、こうしたデータのチェックが行われていませんでした。

調査の不備とは別に、疑義の指摘とは違う、ずれた内容の判定をしていたケースもありました。善意に解釈すれば告発の内容を読み違えたと考えられますが、不服申し立てによって読み違いを指摘されてもそれに対して何のレスポンスもなかったケースについては、わざと疑義をはぐらかして誤魔化した可能性があります。

一見して明らかに画像の切り貼りがあるのに、それを見抜けない(?)画像解析業者に委託しているなど、首を傾げたくなる調査報告書もありました。

告発者からの「不服申し立て」に対して、理由を示さずに「不服審査委員会の検討の結果、再審理は行わない」という結果だけ通知されていたケースもあります。これでは告発者側は納得できないですし、公正さが疑われてしまいます。

本調査をした結果、「不正なし」という判定が出された場合は、原則として公表する必要はありません。疑義があったと知られる事で、被告発者側に悪い評判が立ってしまう事を避けるための配慮ですが、その場合、不正調査が行われた事が世間に知らされないまま終了します。

この様にシロ判定が出されると調査報告書は公表されないので、その内容に問題があったとしても、外部の人たちは通常それを知る事はできません。研究資金配分機関に調査報告が出されても、その内容を監査して指導するシステムはなく、告発者からの「不服申し立て」が却下された場合には、基本的に再調査を要求する手段は用意されていません。

「所属機関の調査は適正に行われる」という前提の問題

現行の研究不正への対応は、「所属機関の調査は適正に行われる」という前提でシステムが作られています。研究者の間では、お互いに信頼できる研究能力を有し、誠実に調査・研究し発表するという「性善説」によって関係が構築されていますが、研究不正問題はそれが崩れた所に発生します。

現行の不正対応システムは、所属研究機関で選ばれた調査委員たちが、信頼できる調査能力を有し、誠実に調査して報告するというやはり「性善説」による前提で構築されています。しかし、所属機関の調査がいつも適正に行われる保証はあるでしょうか? 研究不正が発生する場では、往々にしてその前提が崩れている事が多いという問題があります。

今年4月から、各研究機関の規定策定の参照として用意されていた文科省の旧ガイドラインから、文部科学大臣決定として定められたより拘束力のある新ガイドラインが適用された事で、これに従わない場合に文科省が行政的な措置をとれるようになりました。

例えば告発者が調査委員会のメンバーに不服がある場合は異議申し立てができる制度が、新ガイドラインの適用によってどの研究機関にも導入されました。このように新ガイドラインの適用によって、いくつか改善された部分もありますが、依然として問題も残されています。

一例として、所属大学とそれ以前に所属していた大学から出した多数の論文に不正があり、撤回された論文もかなりの数があるにも関わらず、大学での地位が保たれたまま、不正発覚後も科研費を新たに獲得している教授がいます。大学側から適当な理由をつけて調査報告書がいつまで経っても提出されず、研究費配分機関による不正行為の認定が行われないまま、不正行為をした人物からの科研費申請が可能な状態が続いているのです。しかしながら手続き上の問題はなく、研究費配分機関側も手の打ち様がない状況です。

所属機関の調査や報告に問題がある場合でも(悪質な場合は「不正の揉み消し」など)、所属機関の調査報告書で「不正なし」と判定されてしまうと、現行システムでは手続き上の問題は発生しないので、研究資金配分機関であっても再調査の要請をすることができません。ルールとして規定されていない事を行政側の担当者が実行することはできません。制度にこうした「穴」が存在していても、現場の担当者はそれを勝手に埋めることはできないのです。

再現性は不正認定に必要か?

日本の新旧ガイドラインでは、本調査での調査方法として再現実験が盛り込まれています。調査委員会が再現実験により再現性を示すことを求めたり、被告発者が再現実験を申し出て調査委員会がその必要性を認めた場合はそれを行うと定められています。これは日本独特であり、ガイドラインの参考にされた米国の規定等には調査方法に再現実験は組み込まれていません。

本来、研究不正行為と再現性の有無とは別なものです。例えば必要な実験を手抜きして他の実験データを流用したり、実験のやり直しを省くために画像の不正な加工をしたりする等の不正行為は、必ずしも実験の再現性を失うものではありません。

研究不正が行われていたある生命科学系の研究室では、ウェスタンブロットやRT-PCRのアクチンコントロールの写真を他の写真と差し替える事が頻繁に行われてました。その研究室の教授は、「コントロール実験はやらなくてよい。きれいな写真があるのでそれをレーンの数を合わせて使うように。1サンプルあたり500円もかかるので何度も失敗していては金がかかりすぎる」と指示し、全員にその写真が配られていました。その教授からは、アクチン(のコントロール)は何度やっても同じように出るので、見栄えのよいものを使えばいいと指導されていました。他にも、サンプルを使い切ってしまいやり直すのに時間がかかると報告されると、結果は同じなので別のデータを使うようにと指示していました。

論文の結論に導く過程で、このように必要な実験を行わずデータを流用したり、誤魔化して加工する等の不正行為があれば、その後再現実験をして結果の再現性があったとしても正当化はされません。こうしたズルをする事によって他の研究者たちとの競争を有利にして、誠実にやっている研究者たちを押しのけて学会賞を受賞したり競争的研究資金を獲得すると、「悪貨が良貨を駆逐する」ことになってしまいます。

再現実験を不正調査の方法に組み込んでいるのは、日本独特の制度です。どうしてこうした事になったのかは、『我々は研究不正を適切に扱っているのだろうか(下)-研究不正規律の反省的検証-』(レファレンス 平成26年10月号掲載)のP14(3)再実験、再現性をめぐる論点で解説されています。

旧ガイドラインを策定する委員会で被告発者が潔白を証明する手段として出てきたもので、研究記録の証明についても議論されましたが、実験の再現性に議論が集中した結果、最終的にこれが調査方法の1つとして盛り込まれたというのが経緯のようです。しかし、「再現性の有無」は不正行為とは別なものであり、逆に再現性がなくても不正行為だと認定できない場合もあります。そうしたケースとしては、実験材料が不安定で再現が難しい場合などがあります。

ここで再度持ち出しますが、ある予備調査で「加工はあるものの、結果の真正さを損なわないので不正行為には当たらない」として本調査の必要無しとした判断は、再現性があれば画像などに不適切な加工がされていても良いとしてしまうものであり、これが判定の前例とされてしまう可能性があります。日本のガイドラインで定める不正調査方法の中から再現実験を除外しないと、こうした首を傾げる判断を今後も誘発してしまう恐れがあります。

調査内容や報告書の監査システムが必要

予備調査の段階も含めて、不正調査の質の確保が第一の課題です。対策として次の様なものが考えられます。

(1)積極的な介入:調査委員会の調査レベルを一定水準に保つために、不正調査に慣れた人物を委員会に加える。

(2)調査方法マニュアル:各分野共通、または各分野ごとに不正調査の標準となる手順と方法を示したマニュアルを作り、基本的にそれに沿って調査が進められるようにする。

(3)監査によるフィードバック:会計報告に対する会計監査のように、調査報告に対する監査の仕組みを導入する。調査が杜撰であったり、不適切な場合は監査委員から指導と再調査の指示を出せるようにする。

文科省の新ガイドライン制定の際にパブリックコメント募集がありました。私も応募しましたが、意見集約後のまとめで代表意見としてその一部が取り上げられていました。

「調査の公平性を担保するために、調査委員となる外部有識者の中に1~2名、不正調査が行われる場合に専任で担当する人を第三者機関から派遣し、一定の判断水準を維持することをしてはどうでしょうか」という意見です。実は一部削除されており、私が送った意見では第三者機関(調査機能を持つ第三者機関を設立、または学術会議に専門部署を設置する等)としてありました。先述した方法(1)に当たるものです。

文科省からは「各機関において、事案ごとに判断されるべきものと考えております」とコメントされました。特に大学については自治が尊重されることで学問の自由が守られているという事に配慮していると思われます。大学自治を踏み越えて行政側が介入する場合には、それが行き過ぎると旧ソ連のルイセンコ事件(論争のあった学説の1つを政府が正しいとして、その学説に異を唱える学者たちを迫害した事件)の様な問題が起きてしまう可能性があります。

しかしながら、教授会に対して学長権限が強化されており、大学上層部に不正がある場合にその暴走を止められるように牽制するシステムを用意しておく必要があります。

上訴機関の設置について

日本には研究不正に関する上訴機関が存在しません。過去の事例を調べると、本調査結果が出された後に再調査が行われたケースでは、報道機関が疑惑を社会に伝えて問題視されることで所属機関への外圧となり、再調査が実施されています。

例えば、2010年に琉球大学で起きた学長共著論文に対する疑義は、本調査の結果で不正なしと判定されましたが、2011年1月に新聞記事でその判定を覆す証拠が提示されたことにより、大学評議委員会が審議して外部調査委員会を設置して再調査される事になりました。新聞報道がなければ大学は再調査に乗り出さなかったでしょう。

STAP事件でも、理研が2014年5月に調査結果を出してそれ以上の調査はしないと打ち切る姿勢を見せましたが、まだ調査されていない他の疑義についても調べるべきだとの報道各社の批判が相次ぎ、最終的に追加の調査が行われました。

このように、実質的に、日本では報道機関が研究不正に関する上訴機関としての役目を果たしています。

一方で、報道機関が社会の関心を集めることによって、外圧として機能する場合に情動的になってしまう危険性もあります。米国で起きたボルティモア事件は、ノーベル賞学者に研究不正疑義が持ち上がり(1986年)、1994年に保健社会福祉省(HHS)の科学公正局(後の研究公正局)によって不正行為があったとして認定されたものの、1996年にHHSの上訴委員会が再調査した結果、不正はなかったと判定が覆された事件です。これは公的な上訴機関が存在して機能したことにより、被告発者の冤罪が晴らされたケースです。

こうした上訴機関がなく報道機関による外圧に頼るしかない場合、世間での「悪者叩き」の声が大きければそれに流されてしまい、ボルティモア事件の様なケースが起きたとしても冤罪が覆されない可能性があります。

他の手段としては民事訴訟がありますが、司法の論理は科学倫理と一致しない部分もあり、科学倫理に従った判決が出るとは限りません。民事訴訟に持ち込まれたケースの多くは、泥沼化してしまうことが多いのが実状です。

公正な調査が行われなかった疑いがある時に、再調査を求めて上訴できる機関が日本にも必要だと考えます。

まとめ

日本では、不正対応の経験の蓄積が始まったばかりです。現行の研究不正対応システムでは所属機関(特に大学)による不正調査はブラックボックス化しており、それに起因する「抜け穴」がまだ多く存在します。多くの場合、不正調査を行う研究機関は適正に対応していると思われますが、一部では組織上層部の不祥事となるのを避けるために隠蔽・揉み消しをしていると疑われるケースも見られます。産学連携が盛んになっており、その影響は大学内に留まらず、不正が起きた場合の大学の責任も大きくなっています。そうした背景の中、不正隠蔽の動機も増えています。

研究不正に対して公正な対応ができるように、誠実な研究者が損をしないシステムにしていく事が求められます。

■参考資料

・文科省『「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」の決定について』

サムネイル「Corrupt-Legislation-Vedder-Highsmith-detail-1」Artist is Elihu Vedder (1836–1923)

プロフィール

片瀬久美子

1964年生まれ。京都大学大学院理学研究科修了。博士(理学)。専門は細胞分子生物学。企業の研究員として、バイオ系の技術開発、機器分析による構造解析の仕事も経験。著書に『放射性物質をめぐるあやしい情報と不安に付け込む人たち』(光文社新書:もうダマされないための「科学」講義 収録)、『あなたの隣のニセ科学』(JOURNAL of the JAPAN SKEPTICS Vol.21)など。