2015.07.01

光格子時計が切り拓く未来――時計が時計でなくなる!?

はじめに――「光」は注目されている

いまだ記憶に新しい、日本人研究者3人が独占した昨年末のノーベル物理学賞受賞。そのテーマは、青色発光ダイオード(LED)の発明であった。光の3原色(赤、緑、青)のうち、残りの青色が得られたことで、あらゆる色の光を高効率・低消費電力で得られるようになった。この環境に優しい照明が世界に与えたインパクトが評価されての受賞だった。

また、本年2015年は、国際連合の定めた「国際光年」である(古くは1015年のアラビアの科学者、イブン・アル・ハイサムによる光に関する研究などのほか、アインシュタインの一般相対性理論誕生100周年にちなんでいる)。これに合わせて、上野の国立科学博物館では「ヒカリ展」が開催された。

その中に、「光格子時計」なる時計の展示パネルがある。これは日本で発明された、最新鋭の超高精度原子時計である。

一般に、高い精度とは、「意味のある数字をたくさん並べることができる」ということである。日常生活においては、電卓の桁数にそれを見ることができる。現在、日本で容易に入手できる電卓のうち最大桁数なのは、14桁のものである。そのメインユーザーは、簿記・会計に関わる人たちだろう。お金で表現すると、10兆円のオーダーである。ここまでの桁数が必要とされてきたのは、そのような金額を扱いながらも1円の間違いも許されない、金融計算においてであった。

一方、これまでの科学技術計算においては、そこまでの桁数は不要であった。逆に、電卓に表示された数値をそのままズラズラとレポートに書き写して報告し、指導教官に注意されたりした経験をもつ方もあるのではなかろうか。

そんな中、最先端の光格子時計のたたき出す精度は18桁であり、より分かりやすい(?)表現だと、300億年に1秒も狂わない精度の時計ということになる。

もちろん、通常の時計として日常生活において用いる分にはここまでの精度は全く不要だ。300億年後には地球も滅びているだろう(ちなみに、宇宙の年齢は138億年と考えられている)。だから、これだけの精度に何の意味があるのか、研究者の単なる自己満足ではないのか、といぶかしむ向きもあるかもしれない。

しかし、このような超高精度の原子時計は、すでにわれわれの日常生活に静かに浸透しつつある。また、さらなる精度向上(量的変化)により、単なる「時計」という言葉からは想像もつかないような応用も期待されており、社会に質的変化をもたらす可能性がある。

原子時計が何の役に立つのか?

最もなじみ深い実例は、カーナビ等で利用されているGPSだろう。これは高度2万kmの軌道上に配備され、約12時間で地球を一周するGPS衛星24基のうち、原理的には3基の衛星からの距離計測を行い、三角測量の原理で地球上での位置を割り出すシステムである。

この距離計測に原子時計が使われている。各GPS衛星には小型原子時計が搭載されており、そこから発射される電波の速度(光速)と、その伝搬時間の積として距離を求める。つまり、原子時計の精度が、距離計測の精度に直結しているのだ。

超高精度の原子時計の応用は、GPSのような測量以外にもいろいろ期待されている。たとえば、光格子時計の要素の一つである光周波数コム(※1)を用いた、呼気分析による高速・非侵襲ガン診断などの医療産業応用。そして、消費電力の大幅な低減につながる、超高速大容量光通信を支える精密時刻同期技術。

(※1)光周波数コム:産総研プレスリリース『「長さの国家標準」が新方式に』記事中の説明を参照のこと

さらに、一般相対論的効果を利用した、相対論的測地学や相対論的土木工学。これは、重力変化に伴う時間の進み方の違いを利用し、時計というよりは時空間センサーとして機能することで、地震予測、火山観測、資源探査に威力を発揮する。これは、目に見えない社会(イン)基盤(フラ)として社会の安全・安心に貢献するだろう。

はかる基準を決めること

以上は全て、「正確に、精密に測りたい」という人間の欲求から始まっている。さて、そもそも、「測る」とは何をすることだろうか?堅苦しく言えば、「モノの属性を量的に表現すること」である。

その始まりは、リンゴが1個、2個というように、数量を数えることである。現代的に言えば、「デジタル」な表現であろう。

もうひとつ、「アナログ」な表現もある(一般的に、アナログが古くて、デジタルが新しいと思われるかもしれないが、実は逆だ)。例えば、棒の長さを表現するのに、「指や足の長さ何個分、プラス余り分(例えば、1/2)」というやり方が挙げられる。この指や足の長さ(インチやフィート等の長さ単位の起源)として王様のモノを採用すれば、その王国内では問題なくコミュニケーションが取れる。

しかし、これでは国や時代が変われば、その保証が無くなる恐れがある。そこで人類は、単位の民主化・普遍化を目指して、フランス革命前後に始まるメートル法の、「すべての時代に、すべての人のために」という崇高な理念のもと、地球の大きさを元に長さ1mを定義するなど普遍的な自然物にその根拠を求めた。

日時計から光格子時計まで

長さと同様に重要な時間は、長らく地球の自転周期を元に定義されてきた。幸い、この自転周期(1日)は万人に共通なので、この長さを基本とするのは自然なことだった。この1日という長さをいくつに分割するかは任意だが、まず24で割って1時間とした。これは、日時計の影の動く角度を分割すれば得られる。

時代が下って、16世紀にガリレオの発見した振り子の等時性を元に発明された振り子時計により、機械式時計の精度が格段に向上した。それまでの1本だけの針の時計に分針が加わった結果、1時間を60で割った、分(minute、「小さい」の意)のスケールが必要となった。さらに60で割って、秒(second minute → second)という単位が生まれ、今でも時間の基本単位となっている。

絶え間ない時計の進化の根底にあるのが、「1秒をどれだけ細かく分割するか」という考え方である。この分割数は周波数とも呼ばれ、Hz(ヘルツ)という単位で表現する。振り子(1 Hz)→テンプ(5 Hz)→音叉(360 Hz)→クォーツ(32,768 Hz)と進化した結果、1967年以降、現在まで、セシウム原子の固有振動を基準としたセシウム原子時計(92億Hz)が1秒の定義となっている。

原子というと少し分かりにくいので、「周波数の固定されたラジオ」をイメージしてほしい。例えば、NHK第一放送は関東地方では594 kHzなので、ラジオのチューニングツマミをここに固定しておく。もしも、放送が正しく聞けたとすれば、そこにNHKから発信された594 kHzの電波が存在することを意味している。この電波の振動を59万4千回数えたら1秒になるのだ。このラジオと同様に、セシウム原子は92億Hzのマイクロ波に共鳴するので、周波数基準として使える。

ここで注意したいのが、「1秒の長さ自体は変わっていない」ということである。同じひと枡であっても、大豆○○個分で定義するよりも、米粒△△△個分で定義する方が精度が高い(米粒の方が小さいので)のと同じことである。さらに進んで、砂粒で定義した方が精度が上がるのは自明の理であり、時計もマイクロ波から、光(500兆Hz)を利用するものに進化した。

このような究極的精度を求める場合には、基準となる原子にとって、理想的な環境を用意してあげる必要がある。例えば、室温だと、その熱エネルギーのせいで、原子は音速で飛び回っている。そうすると、救急車のサイレン音の場合のように、原子の周波数が変わってしまう(光のドップラー効果)。また、信号強度を上げるために、たくさんの原子を用意すると、原子同士がコツコツ衝突してしまい、これまた周波数が狂ってしまう。

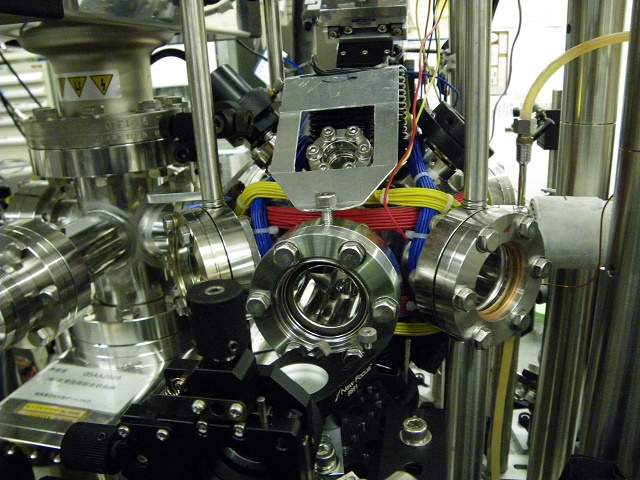

これらの難題を解決したのが、光格子時計(2001年東大・香取秀俊教授)である。特殊なレーザー光線を重ね合わせた干渉縞でつくられる光格子という卵パック状の容器に、原子を1個1個収納することで、原子の運動を止め、かつ、お互いにぶつかることを防いでいる。

一般には、この格納容器自体の影響で原子の周波数が変化するのだが、魔法波長という特別な波長のレーザー光線で光格子をつくれば、中にいる原子の周波数が変わらない、という意外な発見が光格子時計のキモである。今から10年前の2005年には、ストロンチウム光格子時計が、世界で初めて時を刻むことに成功した(東大と産総研の共同研究)。

発表当初は若干アヤシイものと思われていた光格子時計であるが、2006年に米仏の研究機関が追試に成功し、日本の時計の進み方と一致することが判明して以来、次の1秒の有力候補として世界的な注目を浴びている。

筆者の所属する産総研でも2009年に独自にイッテルビウム光格子時計の開発に世界に先駆けて成功した。その後も改良に取り組み、2012年にはパリ郊外の国際度量衡局で開催されたメートル条約関連会議にて、秒の2次表現(再定義候補)に採択された。

このイッテルビウム光格子時計の開発には、昨年のノーベル物理学賞受賞テーマとも関連する青色半導体レーザーや、各種光通信デバイスが貢献しており、産業技術の進歩が計量標準の進歩に寄与していることを示している。逆に、原子時計に係る研究についてだけでも、これまで10個のノーベル賞が授与されてきた。

再び宇宙へ

すでに、光格子時計の性能は、現在の定義であるセシウム原子時計のそれを超えている。2020年頃に予定されている、秒の再定義に向けて世界中の標準研究所・大学にて熾烈な競争状態にある。我が国発の光格子時計が世界標準となるように、精度向上や、小型・可搬化に向けた研究開発が引き続き活発に行われている。

特に欧州宇宙機関(ESA)では、光格子時計を宇宙ステーションに打ち上げる計画が進行中である。18桁の精度の時計にとっては、わずか1cmの高低差に伴う重力変化が影響するので、無重力空間に時計を置きたいというのがその動機である。長らく、時間の基準を天体運動に求めてきた人類は、原子時計を手にしたことで自らの手中(地上)に時間の基準を得た。しかし、それが再び宇宙に戻ろうとしている。

【参考文献】

・産総研研究成果『イッテルビウム光格子時計が新しい秒の定義の候補に』

プロフィール

安田正美

1971年広島県生まれ。世界一大きな砂時計がある島根県仁摩町で育つ。東京大学で物理工学を学び、1998年、東京大学大学院工学系研究科博士課程修了。米国イェール大学博士研究員、東大助手を経て、2005年より、産業技術総合研究所計測標準研究部門時間周波数科波長標準研究室主任研究員。次世代光周波数標準としての光格子時計の研究・開発を行っている。近著に、『1秒って誰が決めるの?日時計から光格子時計まで』(2014年、筑摩書房)がある。研究活動の傍ら、時間・時計というテーマを横串にした教科横断型の総合学習書や、時間以外の単位(長さ、重さ、温度など)についての啓蒙書も書いてみたいと考えている。