2017.07.05

生物と非生物の境界、ウイルスとは何か

世に多くある「境界」の中でも、人にとって最も冒しがたく明確な境界というのは、「生」と「死」の境界であろう。「生きている」ことと「死んでいる」こと、あるいは「生物」と「無生物」。その間には相互の往来が不能な絶対的な境界があると、思われがちである。しかし、結論から言えば「生物」と「無生物」の境界は、一般に思われているよりはるかに曖昧なものだ。その曖昧さを生み出している存在の一つが、本稿の主役、ウイルスである。

昨年『ウイルスは生きている』(講談社現代新書)というタイトルの本を上梓させて頂いたが、このタイトルに対する反応には、正反対の二つのものがあった。一つは「ウイルスが生きてるって、当たり前じゃないの?」というものであり、もう一つは「こりゃまた、ずいぶんと挑戦的なタイトルですね」というものである。典型的には、前者は一般の読者から、後者は生物学に知識がある人からの反応である。

「ウイルスが生きている」のは、当たり前という感覚は、やはりウイルスが私たちに病気をもたらす存在であるからだろう。ウイルスは、インフルエンザやエイズに代表されるような様々な感染症を引き起こす存在であり、コレラ菌とかペスト菌とかと同じような微生物の一種と思われがちである。「生きてもいないものが、どうして感染症を引き起こすのか?」というのは、自然な感覚である。

一方、「“ウイルスは生きている”とは、挑戦的な」というのは、生物学の世界では一般にウイルスは「非生物」と扱われており、その常識に反しているからである。「ウイルスは生物ではない」と書かれている教科書で生物学を学んだ人も多いはずだ。

さて、一体、ウイルスは生物なのか、非生物なのか?その本題に入る前に、まずウイルスとはどんなものか、簡単に紹介したい。ウイルスが、生物学で生物とされない最大の理由は、「細胞」という構造を持たないからである。

細胞は、元々「小部屋」を意味する言葉に語源があるが、細胞膜という薄い膜に囲まれた構造をしている。生物は、その膜による囲いの中に「自分の部屋」のような空間を作り出し、生存に必要なエネルギーの産生、物質の代謝や遺伝子の複製といった様々な化学反応に適した環境を作り出している。また、細胞は一般的に増殖の単位でもあり、この細胞が分裂することで、自分の子孫(コピー)を生み出す。このように細胞という構造は、増殖や代謝といった生物の基本的な性質を支える非常に重要な役割を果たしている。

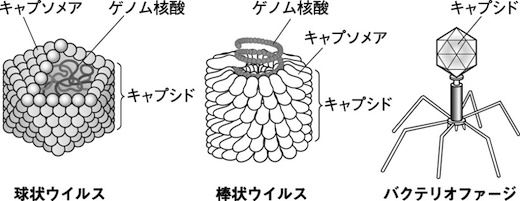

一方のウイルスであるが、大掴みで言えば、ウイルスはその細胞から遺伝子が飛び出し、キャプシド(注1)というタンパク質からなる殻を被って、一人で放浪しているような存在である(図1)。キャプシドタンパク質も遺伝子である核酸も比較的単純な物質であり、高度に純化すれば、ウイルスは鉱物のように結晶化してしまう。

(注1)「キャプシド」

ウイルス核酸を包む殻のこと。複数のキャプソメアと呼ばれるたんぱく質の集合体で出来ている構造である。ウイルスの種類によって、キャプシドの形は変わる。

図1.各種ウイルスの基本構造

ウイルスのゲノム核酸を包むキャプシドは、構成要素であるキャプソメアタンパク質が多数集まって構成されている。

また、ウイルスは自分の部屋を持っていない。だから一人ではエネルギーの生産も代謝もできず、どこかに居候させてもらえないと生きていけない。まるで「家なき子」のような存在である。このようなウイルスは、普通に考えると、教科書が教えるように、一人前の生物だとは思えない。「ウイルスは非生物」という生物学の常識は、このように確かに根拠のあるものである。

しかし21世紀になり、その生物学の常識が大きく揺らぎ始めている。その揺らぎは、異なった二つの方向からの発見が震源となった。一つは、他人の部屋に「犬小屋」のような部屋を持ち込んでいる生物が見つかったことである。これらは主に昆虫で発見された共生細菌のグループだ。生物が「部屋」を単位にしているという原則は良いとしても、部屋と呼ぶからには、ベットがあったり、空調機があったり、ワンルームマンションのように台所があったりと、普通に生活できる設備を整えていて然るべきだが、これらの共生細菌は他人の部屋の中に、小さな自分の部屋を持ち込み「母屋に台所があるなら、うちのは要らないよね」とばかりにどんどん自分の家財道具を処分して、現在では犬小屋のような部屋に住んでいる。

例えばカルソネラ・ルディアイというキジラミ(注2)の細胞内に共生している細菌では、独立して生きていた時には4,000個程度の遺伝子を持っていたと考えられているが、現在ではわずか182個の遺伝子しか持っていない。基本的な環境は母屋の方で整えてくれるので、自分の小屋には冷暖房も要らないし、食事も母屋から出してもらえるので台所も要らない。着る服まで借りるといった有様である(注3)。そんな彼らは、当然もう母屋から出て自力で外で生きていくことは出来ない。完全無欠の引きこもり、ニート状態である。では、そんな「ニート」と「家なき子」と、一体何が違うのか?お互い遺伝子は持っているが、母屋に頼りきりで居候しているのは一緒ではないか?犬小屋持ってることが、そんなに偉いのか?という疑問が出てくるのは当然である。

(注2)「キジラミ」

アブラムシ(アリマキ)に近縁の半翅目キジラミ科昆虫の総称。体長1~4mmほどの微小昆虫であり、幼虫は植物から吸汁して成長する。

(注3)カルソネラは、生命活動に必須と思われる非常に多くの代謝系の遺伝子セットの一部、または全部を失っている。代表的なものだけでも、遺伝子の複製、転写、翻訳などに関与する遺伝子、また細胞膜の合成酵素やエネルギー生産に必要なTCA回路の遺伝子等、多岐にわたるものが挙げられる。これらはすべて宿主の遺伝子あるいは代謝系を借りることで生存していると考えられている。

そしてもう一つ、その境界を揺るがす激震だったのが、巨大ウイルスの発見である。「ウイルスは遺伝子が細胞から飛び出したような存在」と上述したが、それはそれまで知られていたウイルスの大多数が、生物と比べると非常に単純な姿・形をしており、遺伝子も数個から十個程度で構成されていたからである。

しかし、2003年に報告されたミミウイルスを筆頭とする巨大ウイルス達では、保有遺伝子の数がなんと4桁の大台を突破し、最大2,500個ほどに達した(図2)。先ほど述べたカルソネラの遺伝子数が182個であるから、完全に「生物」と「非生物」の立場が逆転しているように見える。部屋はなくとも、御車にでも乗ってるような豪華さである。「なんで、犬小屋のお前が生物やねん」という巨大ウイルスの嘆きも分かって頂けると思う。

図2.サイエンスの表紙を飾ったパンドラウイルス(巨大ウイルス)の発見

SCIENCE 2013年7月19日号表紙

この二つの発見は「ウイルスは生物か非生物か?」という問いを再燃させた。大雑把に状況をまとめると、ウイルスの方は遺伝子が1個から2,500個ほど持つものまで、徐々に複雑になっており、細胞を持つ「生物」の方も、三万個ほど遺伝子を持つ真核高等生物から、最低150個ほどしか遺伝子を持たない共生細菌まで、やはり様々な段階のものが存在している。遺伝子の数やゲノムの大きさで考える限り、この二つの集団は完全にオーバーラップしており、はっきりとした境界はつけようがない。

細胞構造を持たないという理由で、ウイルスを生物に含めない、と定義づけすることは可能である。しかし、では、ウイルスとは何なのか?と問われれば、答えに窮する。ウイルスは、我々に病気を起こす病原体というだけでなく、そこらにいる細菌とさほど変わらない数の遺伝子を持つようになるまで複雑化し、進化する存在だったのである。それを「単なる物質」と見なすことは、もう難しいと言わざるを得ない。

少し話は変わるが、この問題を考えるために、生命の起源に関する二つの仮説を紹介したい。それは「レプリケーター起源説」と「代謝起源説」である。「レプリケーター起源説」は、複製が可能な構造を持つ原始的な化合物(レプリケーター、複製子)が、生命の起源になったという説である。一方、「代謝起源説」は、生命のような定常状態(平衡)を保っている系は、必ずエネルギーを外部から取り入れ、エントロピーを捨てる仕組みが必要であり、それを可能とする化合物のネットワーク、つまり代謝系が先に出来たとする説である。ざっくりと単純化して言えば、「遺伝子が先か、細胞が先か」と言い換えることができる議論だ。現在の生物は、細胞と遺伝子の両方を持っているが、その遺伝子と細胞と、そのどちらが生物にとって本質的なものかという命題でもある。

私は「レプリケーター起源説」の立場を取っている。何故なら、遺伝子の変化が細胞の状態を変えることはあっても、細胞の状態が遺伝子配列を変えるような仕組みは知られていないからである。もし、化合物の自己組織化のようなことで細胞が先にできて、生物へと進化したのなら、その細胞の状態を作り出せるように遺伝情報が後から出来てくるという仕組みがなければ、生物へとつながる論理的な説明はできない。また、遺伝物質を持たない原始細胞には自己複製や進化をするための物質的な基盤がなく、そんなものが生物へ進化するというのなら、それは「生気論」(注4)への逆戻りではないだろうか。

(注4)「生気論」

生命には、機械論的に説明しえない「生気」を持つとする仮説。アニミズムのような古くからある考え方に起源があり科学史的には重要な説である。しかし、現在の生物学では物理化学的な法則に則った機械論に基づいて体系が構築されており、認められていない。

自らの細胞を持たない、現代に生きるレプリケーターとも言えるウイルスが「外部環境」を利用して、れっきとした生物である細菌と同じくらい複雑な存在へと進化している事実は、そういった意味でも示唆的である。レプリケーターには、そのサイクルを回す環境があれば、それを利用して発展・展開する可能性があるが、レプリケーターなしに生物のような複製や進化をしている存在は、これまで見つかっていない。その意味で、生物を生物足らしめている特徴は、根源的にはレプリケーターに依存していると言ってよいのではないかと思っている。

原始的なレプリケーターはただの物質と考えられており、そうであるなら我々「生物」は、「物質」と呼ばれているものまで切れ目なくつながっている存在ということになる。また、もし「生命」が単純な化合物から進化してきたとする「化学進化説」をとるなら、実は「リプリケーター起源説」であれ、「代謝起源説」あれ、それは必然的な論理的帰結でもある。ウイルスは、現在でもその生物と物質のはざまに存在しており、それらを橋渡ししているかのようである。

ただ、物質と生物が一つながりであると言う時、どこか感覚的な違和感があるのもまた事実である。この違和感の正体は何なのだろう?

そこには人間が持つ二つの「生」という問題があるのではないかと思う。形を変えて古くから繰り返し指摘されていることではあるが、人間は少し異なる二つの「生」を生きている。一つはDNA情報からなる生物「ヒト」としての「生」であり、もう一つは脳情報からなる人格を有した「人」としての「生」である。

この違いは、例えば、こんなことを考えると分かり易い。ある男性が交通事故で亡くなったとして、その男性からすぐに精子を取り出し冷凍すれば、多くの場合、その精子には受精能力が残っている。つまりその精子を使って人工授精をすれば、亡くなった後でも、その人の子供が生まれてくるのだ。微生物であれば、自己のDNA情報を後代に引き渡す能力が残っていれば、それは「生きている」と判断されるし、実際細胞としての精子はまぎれもなく「生きて」いる。しかし、だからと言って、亡くなった男性がまだ生きているとは誰も思わない。それは「ヒト」としては生きているが、「人」としては亡くなっているとでも形容されるべき奇妙な状態である。

この物質であるDNAに依存して成り立っている「ヒトとしての生」と、目には見えない脳情報による「人としての生」の間にある断層が、人間と物質との間に境界線を生んでいる。我々は、「われ思う故に、我あり」であるが、その「思う」という行為がどう物質とつながっているのか、実感を持てていない。人間にとってより重要なのは「人としての生」であり、それが物質であることから、少し離れた所にあるのだ。鉱物のように結晶化するウイルスを生物と考えることへの違和感は、そこに根源があるのではないだろうか?

しかし、40億年とも言われる長い生命の歴史を鑑みれば、脳情報による「生」とは、DNA情報による「生」の上に二次的に派生した、恐らく一部の生物のみが持つものであろう。すべての生物に共通する「生」は、DNA情報に基づいたものであり、その意味ではこれまで述べてきたように、我々とウイルスはつながっているのだ。本稿のテーマである「生物と非生物の境界」とは、いろんな意味で、結局、我々人間の脳が作り上げたものに過ぎないのかも知れない。まぁ、それを言っちゃお終いよ、という気がしないでもないが。

※本稿はαシノドスvol.213からの転載です

プロフィール

中屋敷均

1964年、福岡県生まれ。1987年京都大学農学部卒業。博士(農学)。現在、神戸大学大学院農学研究科教授(細胞機能構造学)。専門分野は、植物や糸状菌を材料にした染色体外因子(ウイルスやトランスポゾン)の研究。著書に『生命のからくり』、『ウイルスは生きている』(講談社現代新書)がある。趣味は、将棋、山歩き、テニス等。