2014.02.20

初学者のためのロケット開発史入門

この2月にも、降水観測衛星GPMを搭載して、我が国の主力ロケットH-IIA23号機が打ち上げられます。ところで、これらH系ロケットは、水を噴射して飛んでいる、本質的にペットボトル水ロケットと同格と言ったら意外でしょうか?

実は世界中の高性能打ち上げロケットの多くが、日本と同様に「水=水蒸気」を使って飛んでいます。しかも、水蒸気エンジンが実現して初めて人類が月面に到達できる可能性が生まれた、とさえ言えるのです。その必然性を理解するには、宇宙で推進力を獲得する基本に立ち戻らねばなりません。

そこで本稿では、学部生レベルを想定した「ロケット工学入門」を記したいと思います。少々、理解に時間のかかる部分もあるかもしれませんが、本稿をお読みいただき、ロケット打ち上げの背景にある、ロケットの仕組みと心血注いだ開発の努力を伝えられたらと思います。

宇宙空間で推進力を得るには

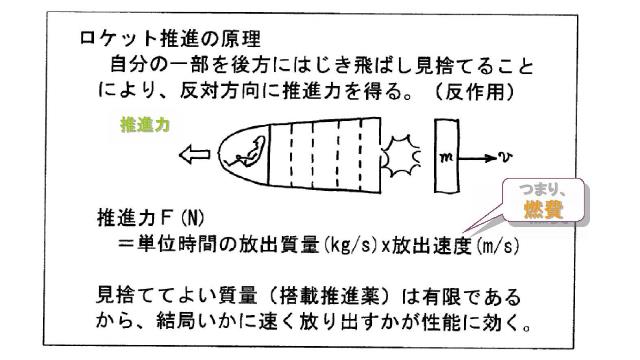

さて、足掛かりのない宇宙空間で増減速など機動(manuever)するためには、反作用を用いる以外ないことはよく知られています。つまり、目指す方向の逆向きに、「なにか」を投げつける、あるいは蹴飛ばすことが必須なのです。そこでの「なにか」とは、自分の身の回り以外ないわけで、身を削って初めて推進力を発生できます。

推進力を連続させるには、当然に投げ続けなくてはなりません。その時、発生する平均推進力F(N)は、単純に単位時間に投げ捨てた質量m(kg/sec)と、投げた速度c(m/sec)の積で表されます。

推進力F(N= kg・m/sec2)=m(kg/sec)×c(m/sec)

従って、より大きな推進力を稼ぐためには、質量m、速度cのどちらか、あるいは両方を増やしてやればよいことになります。

単純積ですから、数学的な感度は対等です。ところが実際上、質量mは、自分の身を削った「虎の子」で、こちらを奮発すると、あっという間に自身がやせ細って、なにを運んでいるか分からなくなってしまいます。

そこで、高性能宇宙エンジンは、もっぱら速度cの側で推進力を稼ぐ方向に発達してきました。とはいえ機械的に投げつけたくらいでは、なかなか速度cを稼ぐことはできません。例えば、野球の投手が、宇宙ステーションから、1秒間に一球剛速球を投げ続けるとして、均して6N(~600g)程度の推進力にしかならないのです。実際には、ガスを膨張させて超音速の流れを作り出し、一方向に整流して連続噴射することが、実用ロケットエンジンの基本原理となります。

噴射材料は、加速しやすい物質であれば、なんでも構わないのですが、できるだけ安全にコンパクトに格納しておいて、噴射直前の一瞬に爆発寸前まで膨張させてやるには、燃焼反応(化学反応)を利用することが一番です。「燃料」と「酸化剤」の組み合わせを用いる化学ロケットエンジンが、唯一打上げ推進装置として実用化された由縁です(帯電粒子の流れを利用する「電気推進」も実用化されていますが、推進力の絶対値が小さく、到底自重を持ち上げることはできません)。

このロケット推進の原理は、今から110年を遡る1903年、ロシアの片田舎の中学校教師であったツィオルコフスキによって、論理的に解明・確立されました。この前後、ライト兄弟が有人動力初飛行に成功していますから、歴史に輝く特異な時代と思えてなりません。

さて、その論文の中で、彼は、もっとも噴射速度cの高い推進装置として、水素を燃料としたロケット推進を提唱しました。酸水素の燃焼生成ガス、すなわち水蒸気は、平均分子量が小さく加速しやすいため、真空中噴射速度は、c>4,500m/sec(時速16,200km)にも達します。

高速噴射は、同じ推進力を発生してしかも、噴射質量mを節約・温存できるわけですから、良燃費と等価です。燃料スタンドを期待できない宇宙空間で、燃費は最優先の性能指標でした(一缶のガソリンで、茫洋たる砂漠横断に挑む自動車を想像下さい)。

こうして、より高い噴射速度を稼ぐために、分子量の軽い推進薬を選び、かつ高温・高圧で燃やして大膨張加速(高膨張比)させることが、宇宙エンジン設計の宿命となりました。

宇宙軌道に到達するためには

一方、ロケットが宇宙軌道に到達するには、半端な増速力では届きません。地球周回速度の約7,800m/sec(時速28,000km)まで正味増速するには、重力損失、制御損失、大気抵抗分を補う必要もあるため、およそ9,500~10,000m/secもの増速能力が必要です。

航空機で高空まで飛行した後に空中発射するエアロンチも、現状、大型航空機の巡航速度はせいぜい音速以下(300m/sec程度)ですから、速度を稼ぐ目的としては、地球自転速度程度(465m/sec@赤道)の稼ぎにもなりません。より高速の母機が欲しいところです。

ところで、月面から月周回軌道へは、およそ1,700m/sec、火星では同3,400m/secの増速が必要です。地球半径が約6,400km、月半径が約1,740km、火星半径が約3,500kmで、それぞれ軌道速度と似通った数字になっていますが、実は、天体の比重がおよそ3.6の時、原理的に天体の半径と周回軌道速度が同じ値になるのも興味深いところです。

さて、地球に話を戻すと、地表から、燃料満載した自重を持ち上げ、かつ搭載した燃料だけで周回軌道まで自身を増速できるロケット(SSTO:単段式軌道到達機)は、今のところ実現していません。

無重量・真空空間で、燃料満載した静止状態(初期質量=M0)から、燃料枯渇(質量=Mf)までフル増速して到達できる最終速度:Vfは、やはりツィオルコフスキが定式化しており、以下で示されます。

ツィオルコフスキの式 Vf=c×ln(M0/Mf) ln:自然対数

驚くべきことに、初期質量M0を一定と考えると、エンジン噴射速度cをいかに向上するか、枯渇最終質量Mfをいかに軽量化するかだけで、増速性能は決まってしまうのです。燃料に水素を用い、また極限までエンジンやタンクを軽く仕上げて、燃料搭載割合を向上することが、必然となる理由です。そこまでしても、このロケットにいざ衛星を搭載すると、Mfは一挙に増大し、増速能力は劣化します。

水素をもってしても、単段で稼げる増速分では、実用上、軌道には到達できません。大型ロケットの貨物として、小型ロケットと衛星を積み重ねる2段式ロケット、さらに段数を重ねる多段構成に組み上げた上、推進薬が枯渇した大型下段から順次切り捨て、増速すべき質量を都度最小化することによって初めて、最終貨物(payload)である衛星をようやく軌道速度まで増速できる現状です。

水素エンジンの実現

ツィオルコフスキによって水素を燃料としたロケット推進が予言されたものの、実は水素ロケットが実現するには、いくつかの課題を突破できず、長い時間を要しました。そのため、アルコール燃料のV-2ミサイル、またケロシン(燈油)燃料の大陸間弾道ミサイル(ICBM)の実用が先行します。

最高燃費とは言いながら、常温常圧水素ガスの密度は空気のわずか1/14に過ぎません。有意な質量の水素をロケットに積載するためには、巨大な容器、あるいは、そのまま圧縮しても、とんでもない質量の圧力容器が必要でした。

ご存知の通り、気体は液体となることで体積を小さくすることができます。水素の液化は、ツィオルコフスキ論文の5-6年前には実現していました。しかし零下253℃(20K)まで冷却して、ようやく前述した水素ガスの1/800近くまで体積を縮小できる程度です。これは常温の水に較べると、密度で1/14に過ぎず、巨大タンクは水素ロケットの大きなハンディとなりました。

実用に至るもうひとつの難関は、「冷却問題」でした。燃焼室内の燃焼温度は、3,200℃にも達し、さらに流速が高いことも災いして、壁への熱負荷が高く、どんな金属もそのままでは内圧、温度に耐えることはできません。熱ガス側にはできるだけ熱遮蔽を図り、その背面全体を厳重に冷却することが必須でした。

その上、ロケットエンジン特有の条件として、地上で燃料を浪費するわけにはいきません(持ち上げられる推進薬は、せいぜい400秒分に過ぎない)。これが航空機用エンジンの場合、起動から数十分もかけて、暖気(warm_up)を図り、急激な熱応力を回避できるのですが、ロケットでは、エンジン点火の5秒後には、フルパワーで離昇(lift_off)することが求められます。極端には、液体水素温度零下253℃から、いきなり3,200℃近くまで温度変化する場所もあり、想像を超える熱応力・熱衝撃が発生したのです。

そのため燃焼室を二重構造にして冷媒を流す、あるいは冷却管を張り巡らせて壁を構成する、また多孔質金属面(非常に小さな穴がたくさんある金属)から冷却燃料を浸み出させるなど、あらゆる冷却手段を駆使して、ようやく実用水素エンジンの完成を見たのです。それでも、燃焼室の最大熱応力は、材料の降伏応力を上回り、運転ごとに歪を蓄積するため、厳重な寿命管理が不可欠です。

ツィオルコフスキがロケット推進のための燃料として水素を使うことを提案してから60年を経た1963年、世界初の水素エンジン、米国RL10が、セントールロケットに搭載されて、初飛行を果たしました。以来米国では、有人月探査Apollo計画に向けて、推力1MN級のJ2エンジン、またspace shuttle主エンジンとして、2MN級SSMEが完成し、後者が最近まで活躍したことはご承知のとおりです。

国産水素ロケット・エンジンの開発

戦後、航空関連研究を禁止された経緯もあり、我が国の打上げロケットは、大きく遅れをとっていました。

解禁直後、ようやく固体ロケットの研究が復活し、規模拡大によって実用ロケットに漕ぎつける構想が動き出したものの、実用(通信・放送・気象など)衛星早期打ち上げの要求に到底間に合わず、1970年には、米国液体ロケットの全面技術導入路線に舵を切ります。国産化先行研究のために、1965年には、航空宇宙技術研究所(NAL)角田支所(宮城県)が設立されていたのですが、固体/液体を問わず、国内研究陣は落胆消沈したとの記憶が伝わっています。

人類の月面到達直後の1969年秋には、実用衛星を打ち上げるべく、また技術導入の受け皿として、宇宙開発事業団(NASDA)が設立されています。しかし、技術導入・ライセンス国産のままでは、都度、導入元の承認行為を要するなど、自在な打上げ活動はままならず、導入技術を応用しつつも段階的に国産化を進めようとの機運が高まります。

焦点は、より規模が小さく、性能感度の高い2段機体・エンジンの新規開発に向けられました。欧州さえ初の小型水素エンジン HM7を開発途上の当時、代替に世界最高峰の水素エンジンを選ぶには、紆余曲折があったはずですが、そこは別稿に譲るとして、とにかく国内先行研究陣は、起死回生を果たします。

国産初の水素エンジンLE-5の開発

1976年に予算が認められ、開発に着手したLE-5エンジンは、国産初のターボポンプ式エンジンであり、そもそも開発に着手するために試験設備の整備、また液体水素の工業的生産・公道輸送実験から手掛けなければなりませんでした。研究部門が先行研究を展開してはいたものの、海外からは「日本の水準で出来るはずはない」と漏れ聞こえたこともあながち過小評価とは言えない実状だったのです。

結果として国内英知を結集して開発体制を組むことができ、理想的な開発だったと振り返る向きもあるのですが、実態、爆発・火災事故をも経験し、決して順風満帆ばかりではありませんでした。中でもその初期、液体水素ターボポンプの開発は難航を見ました。一時は経営陣から、「一から設計をやり直せ(zero base設計見直し)」の指示が飛んでいたほどでしたが、なんとか問題解決に漕ぎつけることができました。

その後、酸素/水素両ターボポンプと燃焼室を組み合わせ、システム燃焼試験にかかります。極低温酸水素が突沸しないように、十分ポンプを冷やし込んだ後(予冷)、燃焼室に点火し、適正な混合比を保ちつつ、全系をたち上げる手順(シーケンス)を確立するには、行きつ戻りつ試行錯誤を繰り返しました。

冷やし込みでは、紛れ込んだ大気中の水分が、いや、それどころか大気自体が凍結し(液体水素温度零下253℃(20K)では、酸素も窒素も凍結する)、細かい流路を塞ぎ、あるいは点火電流を迷走させました。また、振動・変形によって、水素は容易に漏洩し、すると多くは火災に至ったのです。

起動手順が確立されると、大気環境から真空中の燃焼試験に進みました。高燃費を実証するためには、大口径ノズルを用いて実際に作動する真空環境まで燃焼ガスを膨張させ、高速噴射性能を確かめることが必要です。このために、角田ロケット開発センター(宮城県)に、我が国初の高空燃焼試験設備を整備しました。そこでは直径4m、長さ8mの真空槽の中にエンジンを固定し、蒸気動力の掃気装置で、毎秒30kg発生する燃焼ガスを排気しつつ、450secのフル時間燃焼試験に成功しています。こうして、世界的にも至難とされていたエンジン再着火技術も独自に確立できました。

この開発の間に、システム動特性シミュレータが確立され、予測のもとに、エンジン燃焼試験を行えるようになったことを特記しておきます。これも、当時斬新独自のアイデアであった起動方法(タンクヘッドスタート)の実現性に疑義が上がり、検証のため突貫工事で計算アルゴリズムを創り上げたものです。結果的に、起動成立を検証できた上、予測計算結果は、その後の実データによい一致を示しました。溜飲を下げた記憶です。

このLE-5エンジンを搭載したH-Iロケットは、足掛け10年後の1986年初飛行に成功し、我が国打ち上げロケット国産化の実質的第一歩となりました。

全段国産化(高圧水素エンジンLE-7の開発)

次ステップとしては、3段固体モータを小型水素エンジン(推力2kN級)に置き換える「後段階H-Iロケット」が計画されていましたが、H-Iロケット/LE-5エンジンの開発成功に伴って、全段国産化の機運が高まり、一気にブースタエンジンの開発研究が加速します。

当初には、水素のほか、ケロシン、メタンも推進薬候補に挙がりましたが、LE-5技術の継承上、また1981年には、米国Space Shuttleが初飛行に成功しており、世界水準の追求などをも意図した上、H-IIロケット/高圧水素ブースタエンジンLE-7の開発着手が決定されました。

その結果、H-Iロケットの静止衛星打ち上げ能力550kgから、後段階H-Iの800kgをすっ飛ばし、H-IIで世界水準の同2,000kgまで一挙に拡大することになるのです。もちろん既定路線をひっくり返すには、紆余曲折あったはずで、ここも別稿に預けますが、素早く方向転換できたこと自体、奇跡的時代だったと思えてならないのです。

さて、1985年には、我が国初のブースタ(1段)エンジンの開発にかかりますが、海面上(大気圧)から真空中まで通して運転するブースタエンジンには、特別な設計配慮が必要でした。

燃焼排気ガスをより大きく膨張させて、噴射速度を向上させると、必然的に排気ノズルの内圧が低下します。真空中では問題ありませんが、海面上では、負圧が過ぎると、周囲の大気圧がノズル外周から侵入・逆流し、予定の噴射性能が得られないばかりでなく、不安定な流れ(剥離)や振動を引き起こします。さらに、外圧によって、ノズルがペシャンコに潰れる事故例も報告されていました。

性能を守りつつ、これら問題を回避するためには、ノズルの出口圧力が下がり過ぎないように、高燃焼圧エンジンが望まれたのです。故に、米国スペースシャトルの主エンジン(SSME)の燃焼圧力Pcも、20MPaと水素エンジンでは類を見ない高圧となり、連動して水素ポンプの必要吐き出し圧力も、40MPaを越え、3段構成の高速遠心ポンプが採用されています。

米国の開発経過を見守りつつ、また、我が国のターボポンプ軸振動のトラブル事例を反映して、水素側には2段構成遠心ポンプを採用し、結果として、我がLE-7エンジンは、Pc=15MPaを狙うことになりました。それでも、水素ターボポンプの定格回転数は、3次危険速度を上回ることになり、最初の躓きの原因になるのですが、詳細は別稿に譲ります。

エンジン推力は、先立つLE-5が100kNであったところから、当初、500kN程度は手が届くと想定しました。しかしロケット全体の設計が進むにつれて、700kNが必要と見直され、さらにその後、1,200kNと要求が高騰し、一時、開発担当者は青くなったのですが、担当各企業にも折り合っていただき、ようやく計画が固まりました。

開発体制には、LE-5開発実績を踏襲したほか、水素脆性、溶接など、新規技術課題に応じて、国内専門家に結集いただきました。それでも開発は難航を極め、予測できなかった技術課題に足をとられた結果、二度、開発計画を見直すことになりました。遅延・目標切下げの原因となった故障事例を挙げておきます。

タービン翼熱クラック→翼欠損

タービンは、24.5MPaの酸水素燃焼ガスで駆動されますが、高熱伝達率などを考慮し、ガス温度は730℃(1,000K)以下に設定しました。

当初はCo含有合金で水素ポンプ駆動タービンを試作したのですが、初期試験中に遠心力を受ける主要構造たるディスクの破壊を発生し、急遽にディスク材料、翼材料の選定をNi基合金(INCO718)に見直すこととなりました。

耐熱性の高い材料を採用したにもかかわらず、停止時の急冷などによる熱衝撃は予想を上回り、その後にもクラック(ひび割れ)を多発しました。最終的に翼形状の最適化、また回転数、燃焼ガス温度の低減によって、最終的に対策できました。動作環境、分布、時間変化に対する理解不足が原因でした。

主噴射器マニホルド溶接部熱クラック→構造破壊

二段燃焼サイクルエンジンの場合、主噴射器に供給される燃料は、タービン駆動後の水素過多燃焼ガスであり、初期設計値はおよそ17MPa、900Kでした。

タービン翼同様、熱衝撃は予想を凌駕し、INCO718溶接盛り上がり端部を起点にクラックを多発しました。内面クラックを検出できず、構造破断に至り、数度にわたり、エンジン全損を経験しました。工場内検査時に、エンジンが破裂し、人命が失われる原因にもなりました。試験設備にも少なからぬ被害が及んでいます。根本原因は、以下と分析されています。

1)析出硬化材料の溶接強度に対する知見不足

2)厚肉INCO718材溶接工程の不完全

3)タービン後流の予想外熱衝撃

溶接盛り上がり部を磨いて応力集中を緩和し、また溶接後熱処理の改善を図ったほか、最終的に目標性能を切り下げて対策しました。

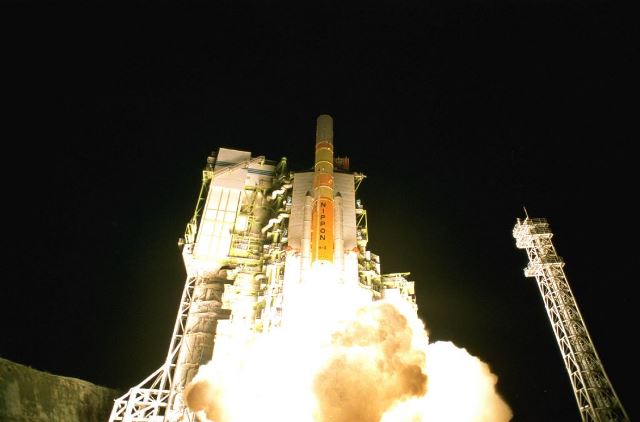

主燃焼室製造方法、材料選定、再生冷却部寿命、高圧酸素適合材料、水素脆性など、当初危惧した技術課題については、相応の対策がなされていた点、関連した問題を起こすことなく、2年遅れの1994年には、推力F=1,100kN、燃焼圧力Pc=13.5MPaのブースタエンジンとして開発を完了し、H-II初号機打ち上げに成功しました。

打ち上げ失敗事例、その原因、対策、改良

10~15基の試作エンジンを用い、限界性試験→設計改良を繰り返して設計確定、開発完了に至ります。しかしながら、一定規模の地上燃焼試験で、実飛行で遭遇するすべての作動環境を実証することは至難であり、またエンジン個別の想定外ばらつきなどによって、一般に実飛行における失敗が3~5%程度の確率で発生する現状です。

1998年のH-IIロケット5号機では、2段エンジンLE-5Aの作動中に、燃焼室壁から燃焼ガスが漏洩し、エンジン制御用のワイヤハーネスを焼き切って、エンジン不時停止に至りました。

初回300秒の動作は正常で、再着火燃焼中の故障でしたが、通信放送実験衛星COMETSは計画軌道に到達できませんでした。原因は、燃焼室を形成する再生冷却チューブのロー接不全、あるいは地上試験中の過熱劣化と判定されました。対策としては、燃焼室のチューブロー接工程を廃し、LE-7同様、銅製溝構造燃焼室を用いた新設計のLE-5Bエンジンを、次号機以降に搭載しています。

翌年の次号機打ち上げは、7号機を後送り、H-II8号機が先行しました。そのH-II8号機は、固体ロケットを分離し、1段エンジン作動中の239秒に突然、燃焼停止しました。運輸多目的衛星を搭載した2段機体は、その後自動タイマーで分離、縦回転が止まらないまま奇跡的に着火に成功しましたが、軌道を回復できるはずもなく、レーダ可視範囲から外れる見込みとなったため、地上から指令送信し爆破しました。

故障現象は唐突でテレメータによる間引きデータでは、原因解明は覚束なかったのですが、その後、海洋科学技術センター(当時)のご支援により、深海から当該エンジンを回収することができました。

奇跡的に、一次破面が温存されていることがわかり、何人も予測できなかった原因は、水素インデューサの疲労破壊と特定されました。多方向から故障再現のシミュレーションがなされましたが、そもそも低密度の液体水素の流体力は僅少で、結局、以下を複合して原因と解釈しました。

1) 疲労クラック起点の加工痕

2) 旋回キャビテーションによるインデューサ翼加振

3) インデューサ上流の整流ベーンとの流体的共振

まず対策として、開発中であった改良型H-IIAロケットへの移行を前倒しました。しかしLE-7A水素インデューサにも類似の問題があることがわかり、1号機暫定打ち上げの後、同様に流量係数を低減する抜本的改良を行いました。

数種類を試作した上、吸い込み性能試験によって、低迎え角インデューサを選定し、必要揚程を満たすため斜流化を図っています。その後、酸素インデューサに対しても旋回キャビテーション対策を完了し、以来現在に至るまで類似の故障は再発していません。

その間、2011年には、米国Space Shuttleが退役しています。その結果、我がLE-7Aエンジンは、世界最高性能(燃費)のブースタエンジンとなったことも特記しておきます。

将来、応用

LE-7エンジンの出力を計算してみました。真空中排気の速度エネルギは、およそ2.3GW(~320万馬力)となります。大型発電所が100万kW(~130万馬力)の規模ですから、ロケット技術とは、軽量脆弱な構造でいかに大規模エネルギを制御するか、限界を探る技術とも言い替えられそうです。まさに、かかる怪物どもを飼い馴らすための悪戦苦闘だったと振り返っています。

ところで、人類が利用しているエネルギの大部分は、太陽起源(水素核融合)なのですが、少なくとも数億年かけて地球に蓄積したその缶詰たる化石燃料をわずか200年間で枯渇させる勢いです。

一方、その根源たる水素は、宇宙規模で最も豊富に存在する元素と言われており、環境汚染のないエネルギ源として、燃料電池など多方面に応用拡大が期待されています。いまや液体水素の大口需要も半導体製造産業などに軸足を移していますが、たった数十年前には、ロケット燃料が唯一の用途であり、当時関係者の開拓の成果が大きく実ったものと考えています。

さて、宇宙への進出も現実となり、将来宇宙輸送・推進系として、探査機「はやぶさ」で実証できた電気推進のほか、ソーラーセールなどが今をときめく話題となっており、あるいは宇宙エレベータなどの実現性について議論も始まっています。それでも、宇宙空間、あるいは地球外天体で、どう推進薬を獲得するかは、永遠の命題であり、月、火星などに、水が見つかるか、関心が集まっています。火星には、希薄ながら二酸化炭素の大気(1/100気圧)が存在するため、水分解水素ばかりでなく、メタンとして合成する研究も行われています。木星・土星は、水素のガス惑星であるところから、空気吸い込みならぬ、水素吸い込みエンジンが成立するかもしれません。

しかしながら、現状輸送概念の延長では、太陽系内はともかく、わずかお隣の恒星(4.3光年)にさえ、とても手が届きません。後世の革新的技術進化に期待したいところです。

いずれの時代にも、開発の一線は、時間とストレスに追われ、帝国海軍巡洋艦が1隻進水するたびに、技術者1名が精根尽きて亡くなったと聞いたことがあります。

1991年8月9日早朝、三菱重工業から緊急電話を受けました。深夜のエンジン検査中に金谷有浩さん(23歳)が殉職された知らせでした。その電話の相手、長谷川恵一氏もその後病を得られ、故人(58歳)となりました。粉骨の貢献を果たし、礎となられた石川島播磨重工業の大木俊英氏(38歳)、北村彰氏(39歳)、また、宇宙開発事業団の谷口浩文氏(53歳)を含め、深く哀悼の意を表するとともに、確かに書き記しておきます。(2014年1月 JAXA総合開発棟にて)

参考文献:『ロケットターボポンプの研究・開発―35年間の思い出』上條 謙二郎(東北大学出版会)

プロフィール

青木宏

1952年山口県生まれ。東京大学工学系研究科航空学専攻修士課程修了、東北大学大学院工学系研究科航空宇宙工学専攻博士課程修了。宇宙航空研究開発機構チーフエンジニア室/宇宙輸送系評価チーム所属。名古屋大学特任教授、東京大学工学部非常勤講師。1979年4月宇宙開発事業団入社。H-Iロケット2段用LE-5エンジンの開発担当、高圧酸素/水素エンジンLE-Xの研究担当、H-IIロケット1段用LE-7エンジンの開発担当、再使用型輸送機の研究/月着陸機の研究・H−IIAロケット2段用LE-5Bエンジン開発担当、LE-5B噴射器・LE−7Aインデューサ改良担当、再使用推進系研究担当。