2019.07.16

京都大吉田寮問題とはなにか――大学自治の行方

自由な研究と教育が重んじられる大学で、管理強化が進んでいる象徴なのだろうか――。京都大は、現役では日本最古の学生寮「吉田寮」の旧棟と食堂からの立ち退きを求めて寮生を相手に京都地裁へ提訴、7月4日に第一回口頭弁論が開かれた。訴訟に至るまでの大学執行部と寮生側の対立を取材してきた地元紙記者として、一連の動きは大学の変質を告げているように感じられてならない。

「対話」を根幹とした教育を掲げる京都大でなぜ、大学側が学生を訴えるという事態に至ったのか。学生との対話をなおざりにする大学が、社会と対話して独自の研究や教育を続けられるのだろうか。

「一部の学生が騒いでいるだけ」と突き放すこともできる。もちろんそうした面はあるだろう。だが私は、吉田寮で進行している状況をそう簡単に片付けるわけにはいかないと考えている。大学自治の行方を占う上で重要な問題を孕んでいるからだ。

京都大史上、異例の訴訟

7月4日午前11時半。京都地裁でもっとも大きい101号大法廷では、100席近い傍聴席が満席だった。学生や一部の教員、寮生を支援する市民らが詰めかけていた。被告席には寮生ら約20人が座っている。

京都大が長い歴史のなかで初めて学生を相手に踏み切った民事訴訟の第一回口頭弁論が始まった。

京都大側は訴状において、震度6強の地震で倒壊する危険性があるとして、2018年9月末までの退寮を通告したにも関わらず、寮生20人が寮を不法占有していると主張し、明け渡しを求めた。

一方で、被告の一人である寮生は法廷での意見陳述で「私たちは何度も話し合いを求めてきましたが、学生の権利や主体性を軽視し、対話すら拒むのが、今の京大当局の姿勢です」と訴えた。

初回は30分ほどで終わり、その後、寮生たちは司法記者室で記者会見を開いた。寮生が強調したのは「訴訟を取り下げて、話し合いで解決してほしい」という大学への願いだった。

訴訟で争う姿勢を示している立場としては、異例の言葉だ。

京都大は基本理念として「対話の精神」を掲げている。ホームページでは「多様かつ調和のとれた教育体系のもと、対話を根幹として自学自習を促し、卓越した知の継承と創造的精神の涵養につとめる」とうたっている。山極寿一総長も、入学式や卒業式など重要な式典ではいつも強調する学風だ。

京都大の理念からすれば、寮生が対話を求めることは当然であり、むしろ法廷で争う事態こそ異様に思えてくる。なぜ、京都大は話し合いを望む学生を相手に訴訟を始めたのだろうか。

現役では日本最古の学生寮

京都市内を南北に流れる鴨川の東側、京都市左京区に京都大がある。京都の人間にとって、「左京」という土地は独特なオーラを放っている。京都大の学生や教員らが多く暮らす地域であり、西部講堂など音楽シーンに大きな影響を与えてきた拠点もある。奥ゆかしいはんなりとしたイメージが観光都市・京都のものだとすれば、それとは別に、知的で自由かつ猥雑な雰囲気を醸している地域である。

吉田寮も、そんな「左京文化」を担ってきた場所だ。東大路通という京都を南北に走るの主要道路からちょっと東に入った京都大キャンパス内に建っている。

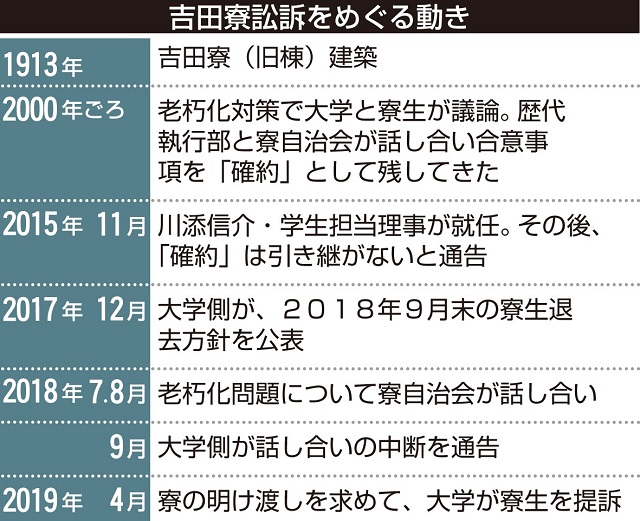

吉田寮は1913年築の旧棟と、2015年築の新棟、同年に補修を終えた食堂の計3棟からなっている。今回の訴訟で立ち退きが求められているのは、旧棟と食堂だ。旧棟は現役の学生寮としては最古とされるが、大学当局が老朽化を理由に危険性を訴えている。

もちろん旧棟の老朽化は今に始まったことではない。老朽化対策をめぐっては長年にわたって吉田寮自治会と大学当局が話し合ってきた。

ここで重要になるのが寮自治会の存在である。吉田寮は学生の自治によって運営されてきた。トイレの使い方から半年に1~2回行う大掃除の計画まで、寮生が全員参加する自治会で決める。マスコミの取材に応じるか否か、についても自治会での議論を経て決定される。取材する側として煩わしい思いをするのは事実だが、隅々まで寮生が自分たちで運営を決めるという姿勢の表れだと理解している。

大学側も長年にわたって、寮自治会を尊重してきた。歴代の学生担当の理事・副学長らが確約書という書面にサインをして、寮自治会との合意を記録に残してきた。

寮自治会のホームページには、旧棟の老朽化対策についても過去の理事・副学長が寮自治会との合意形成の努力をするという確約書が示されている。

しかし2015年11月に新たに就任した川添信介学生担当理事・副学長は、確約書というかたちで積み重ねてきた合意を必ずしも引き継がないと通告した。川添理事はその理由について、学生が集団で教員に圧力をかけ、半ば強制されて確約書に署名させられることもあったからだと説明している。

当然、寮生たちは反発した。対立は深まり、話し合いが行われない状態が長く続いた。そして2017年12月、事態は大きく動いた。

学生を提訴するまで

京都大側が突然、寮自治会との合意なく2018年9月末までに、吉田寮から寮生が退去することを求める基本方針を出したのだった。

基本方針では、老朽化が進んで安全性が確保できていないにもかかわらず、今後の方針が遅々として決まらない現状への懸念が理由だと説明し、代替宿舎を斡旋する旨も示していた。ただ旧棟の今後については「本学学生の福利厚生の一層の充実のために収容定員の増加を念頭に置きつつ、検討を進める」と述べるにとどめている。

事前の話し合いがない突然の発表に、寮自治会は反発した。その後、従来のような大人数での団体交渉ではなく少人数での話し合いという大学側の要求を寮自治会が受け入れ、2018年夏に2度の話し合いの場が持たれた。しかし信頼醸成がなされることなく、「議論が建設的ではない」と大学側が打ち切った。

この間、団体交渉という形式にこだわるなど、寮自治会にも頑な面はあった。一方で川添理事も7月の話し合いで、依然として新規寮生の募集を続ける自治会のメンバーに「けしからん」と声を荒らげた上、「恫喝と取っていい」と発言した(注)。対話のあり方をめぐって双方に問題があったと言わざるを得ない。

(注)川添理事はしばらく後の会見で、恫喝発言について私に問われて「配慮するべきだったが、なぜそう言われたのか理解してほしい」と釈明している。

結局、2018年9月末の期限を越えてからも、一部の寮生は吉田寮に住み続けた。

京都大は2019年1月、現在確認できる寮生以外が寮を占有しないようにする占有移転禁止の仮処分を京都地裁に申し立てたことを発表した。川添理事は記者会見したが、この段階では「必ずしも訴訟提起が前提ではない」として推移を見守る姿勢を見せていた。

こうした動きを受けて寮自治会は同年2月、旧棟の維持管理を自治会が担うなどの条件が認められれば、同年5月末をめどに旧棟居住を取りやめるとの声明を出した。

両者の歩み寄りによって着地点が見いだせたかに見えた。しかし川添理事は3月、寮自治会の提案を拒絶した。退去時期の遅さなどが理由だった。

こうして同年4月、京都大は寮生20人を相手に吉田寮旧棟と食堂の明け渡しを求めて、京都地裁に提訴するに至った。

記者会見で提訴の方針を発表した川添理事は、「話し合っても結論が出ないまま長引き、危険な状態が続く」と強調した一方、寮自治会の主張を「ほとんど理解不能」と述べるなど、この時期に及んでも学生との信頼関係の乏しさを印象づけた。

川添理事にとっても提訴は重い選択だった。対話の学風との齟齬を問われると、「直ちに提訴に至ったのではなく対話のための可能性は開いてきたつもり。(訴訟を)避けようとできることはやってきた」と理解を求めた。

会見でやりとりをしていて、京都大執行部にとっても提訴が苦渋の決断だったということは伝わってきた。

失われた信頼関係

京都大執行部が、提訴するまでにさまざまな手続きを経たことは確かだ。しかしそれでも、なぜ訴訟までしなければならなかったのか、理解に苦しむ。

とくに寮自治会が2月時点で、旧棟からの退去を条件付きながら表明したことは大きな譲歩だった。確かに、大学側からすれば5月末めどの退去という寮自治会の方針は悠長すぎるように映ったのかもしれない。

しかし訴訟に至った今も寮生が住んでいる現状からすれば、本末転倒の感は否めない。要するに、大学側と寮自治会の間で信頼が築けず関係がこじれてしまったのが、問題の核心だろう。

山極寿一総長も2019年2月4日の定例記者会見で、「学生たちが主張を変えるようには見えない。(現状では)話し合う意味がない」と述べていた。寮自治会が譲歩案を示すより前の発言だが、ふだんから寮生に接している私としては、「正確な情報が山極総長に伝わっているのか」と首をかしげたくなる発言だった。

「対話と自由」は京都大を象徴する言葉とされているが、私には外向きの宣伝文句にすら感じられてしまう。いったい京都大はどうしてしまったのだろうか。

そんな現状を憂慮する声は、教員の中からも聞こえてくる。

交渉を経験した教授の声

「長年、教員が関わって積み重ねてきた学生との確約を無意味であるかのように扱うのは、執行部の暴走ではないか」。

京都大アジア・アフリカ地域研究研究科の木村大治教授は懸念する。木村教授は京都大出身だが、吉田寮で暮らした経験はない。一方で2014~2015年度、学内に複数ある寮の問題などを担う教員の委員会に在籍していた。当時、委員会は学生担当の理事・副学長を補佐する役割を担った。

寮との確約の締結に関わった経験を持っている木村教授は、「学生との話し合いに備えて想定問答を考えるなど、真剣に交渉に臨んできた。そうして結んだ確約を引き継がないとするならば、あの時間はいったいなんだったのか」と話す。

一方で、学生側に完全に同調するわけではない点も強調する。

たとえば、教員と寮自治会の間で行われる交渉は「団交形式」だった。教員側は4、5人なのに対して、寮生側は20人以上が参加した。さらに教員は名乗っているのに対して、寮生側は名乗る必要はないとされた。「教員は単位認定など権力を持っているから」というのが理由だった。

「こうした話し合いのやり方はおかしかった。対等とは思えない」。木村教授は指摘する。それでも木村教授は「強制的に確約書を結ばされるということはなかったはずだ」と述べる。

吉田寮自治会もいたずらに教員に圧力をかけようとしているわけではないようだ。実際、川添理事との話し合いを模索するなかで、団交形式の撤回を選択した。ただその時期は京都大が退去を求める方針を出した後の2018年の夏であり、遅きに失した感は否めない。とはいえ、自治会が前例踏襲で硬直しているわけではない証左とは言えるだろう。

木村教授は、対話による吉田寮問題解決を求める教員有志のグループの呼びかけ人の一人に名を連ねている。呼びかけ人は7月1日現在で43人。同日、山極寿一総長宛てに提出した。京都大の教員数が約2500人であることからすれば、決して多い人数ではない。

木村教授は「大学の財政が厳しくなっているなか、執行部ににらまれると研究資金に跳ね返るかもしれない。声を上げづらくなっているのではないか」と推測する。教員の間では、吉田寮問題に関する議論はほとんどないという。

元総長・尾池和夫氏の疑問

吉田寮に対する京都大執行部の対応はやむを得ないものだったのか。それとも稚拙な強硬手段なのだろうか。

「過去の人」は現状をどう見ているのか。京都大元総長で、現在は京都造形芸術大の学長を務める尾池和夫氏に話を聞いた。尾池氏は地震学が専門で、2003年12月から2008年9月まで京都大の総長をつとめた。

あくまでも一市民の意見、と断りながら吉田寮問題をめぐる現状について語ってくれた。

――吉田寮生を相手にした訴訟について、どう見ておられますか。

尾池 対話を根幹とした教育を掲げる京都大の基本理念に反していますよね。基本理念はホームページにも出していて、僕らが一生懸命考えたんです。互いが納得するまで話し合うのが「対話」。それを大学側が放棄するのはいただけない。

また、権力を持っている大学側が弱い立場の学生を訴えるのも問題ですよ。私は2003年から約5年間総長を務め、その前には学生教育担当の副学長として学生との話し合いに臨んできた。今の京都大にとっては過去の人間だが、外から見ていて現状には疑問を覚えますね。

――現在の学生担当の理事・副学長は、学生と大学側の話し合いで結んできた過去の確約について「学生側から圧力を加えられる中で結ばされた」とし、引き継がない方針を公にしています。

尾池 私が副学長だった時に吉田寮自治会と「団体交渉」した記憶はないんだけれど、同じ自治寮である熊野寮自治会とは経験があります。確かに夜中までかかって何日も話し合った。人数も教員側より学生の方が多かったが圧力に屈したことは一度もない。対話っていうのは時間がかかるもんなんです。だからストレスはかかる。でも学生との対話では教員として責任と重みを持ってサインしてきた。

交渉が深夜に終わった時、学生が「疲れはったでしょう。あんパン食べますか?」と渡してくれたこともあって、仲良くやってきた。そういう伝統があるのに、吉田寮との確約書を引き継がないという姿勢に納得はできない。

――対話の前提となる両者の信頼関係が構築できていないようですね。

尾池 学生は大学執行部を信じているでしょう。信じているから、対話を呼びかけている。条件付きで旧棟を出るという方針を示しているのに、なぜむげにするのか。そこまで学生に高圧的になる理由が分からない。

どうも山極総長には、寮生たちに関する情報が伝わっていないように思う。総長周辺がちゃんと情報を上げていない可能性がある。だから信頼関係ができないのではないでしょうか。対話の根幹は「情報」にあるんだけど。

――安全性に問題があるから早急に出て行ってもらう必要があるいうのが、執行部の立場です。

尾池 信憑性があるんでしょうか。補修して新しくしてまた住めばいい。あれだけ立派な建物ならば、外国の人にも注目してもらえるでしょう。どうして吉田寮を目の敵にするんでしょうか。

――学生自治の意義とはなんでしょうか。

尾池 大学では学生をはじめとして、あらゆる立場の自治が認められなければならないんです。実際、京都大の基本理念にも研究教育組織の自治が明記されている。自由な環境からこそ独創的な研究は生まれるはずなんですよ。

私は京都大にとっては「過去の人」。結論に口を出すつもりはない。でも歴代の教員が学生と積み重ねてきた確約を「半ば強制的に結ばされたこともあった」として反故にされるのを見ると、「勝手に何を言ってるんや。歴史を書き換えるのか」と疑問には思いますね。

東京大駒場寮OBの視線

京都大と双璧をなすエリート大学の東京大にはかつて「駒場寮」という伝統ある自治寮があった。1934年に建設され、学生文化の発信地でもあったが、東京大は1991年に老朽化などを理由に廃止の方針を打ち出した。寮生たちは反対したが東大は1996年に寮の廃止を宣言。2001年には東京地裁が寮生を立ち退かせる強制執行を行い、駒場寮の歴史は幕を閉じた。

その駒場寮のOBは吉田寮の現状をどう見ているのか。1993年から約2年、駒場寮で暮らし寮委員長も務めたフリーライターの松本博文さんにインタビューした。

――駒場寮と似た状況が京都大吉田寮にも起こっています。

松本 私は駒場寮廃止への反対運動が続くまっただ中の駒場寮で生活しました。あれから20年以上たちましたが、京都大吉田寮のことは気になっています。

吉田寮の問題をめぐっては、担当の教員と寮生の間でほとんど話し合いが持たれていないと聞いています。駒場寮の場合は、私も何度も教員と話し合う機会がありました。大学側は聞く耳を持つ感じはありませんでしたが、学生と交渉する場は一応継続して持たれていた訳です。

それから考えれば、大学が学生に対して強権的に振る舞う風潮は強まっているようです。東大と比べてより自由な雰囲気にあふれていた京都大にして、と驚く思いです。東大生からみても、京都大の自由さには憧れがあったのですが。

――学生は教員の言うことを黙って聞くべき、という意見もあります。

松本 大学自治は、憲法でうたわれる学問の自由を実現する根幹です。大学で民主的な自治ができないのなら、社会全体の民主主義も危うくなるように思います。確かに民主主義は時間がかかるし面倒なものです。でも大学が学生自治を蔑ろにするのならば、それは巡り巡って、社会の中で大学自治が蔑ろにされることにつながります。私自身、学生時代に教員にそう訴えました。実際、現代の日本では大学の成果主義が浸透し自由な研究教育の環境が阻害されています。

――確かに学生自治は大切かもしれませんが、社会はもちろん、多くの学生すら関心は薄いようです。

松本 東大内でもっと広く自治の意義が意識され、共有化されていれば、駒場寮は存続していたでしょう。住んでいた人間としては、個性的な仲間たちと暮らせた駒場寮は大切な場所でした。しかしその意義を社会にどのように伝えたらよかったのか。今もそのための言葉を探し続けています。

私が松本氏から話を聞いたのは、東京大駒場キャンパスの寮の跡地だった。跡地には、立派な建物がそびえ、休日にもかかわらず多くの学生らしき若者がたむろしていた。「いつもここへ来ると当時を思い出してしまいます。駒場寮を取り壊して、どこにでもあるチェーン店の入った建物を作りたかったんでしょうか」。インタビュー終了後、松本氏はつぶやいた。

吉田寮問題が問いかけるもの

私自身は京都大の出身でもないし、学生寮で暮らした経験もない。京都大を担当するようになって4年近くになるが、吉田寮に対して愛着があるわけではない。

吉田寮という場所は確かに「異空間」であり、そこで暮らさなければ分からない魅力もあるのだろう。だが必ずしも、何が何でも残すべき、とは考えていない。

そんな私でも、京都大が提訴に至った経緯は理解に苦しむ。「対話」の余地はたくさんあったはずなのに、なぜ訴訟に持ち込まなければならなかったのか。

これまでの文章を読んで、私が寮生側に肩入れしているように映ったかもしれない。だとすれば本意ではない。

そもそも多くの京都大生は、吉田寮問題への関心は薄い。京都大のキャンパス周辺で声をかけてみたが「面白そうな場所とは思っているが、訴訟の内容まで詳しく知ろうとは思わない」「大学側と学生の双方に言い分があるだろうし、関わるとしんどそう」との意見が聞かれた。

私自身、吉田寮の今後については京都大が決めればよいことだと思う。寮生と教員がしっかりと話し合った末の結論ならば、学外がとやかく言う必要はない。

ただ吉田寮に関わる寮生と京都大執行部のやりとりを見ていて、どうしてもそこに「対話」があるとは思えなかった。京都大執行部のやり方は、あまりにも融通の利かない、硬直したものに映った。

京都大が普段から、「自由」や「対話」を掲げ、教員らが時には講演で時には著書で積極的にアピールしていることからすれば、外向けの顔と内向けの顔に大きな乖離があるように思えてしまう。

この乖離は、京都大生を含む多くの人々にとって些細なことに思えるかもしれない。しかし「対話」を掲げるだけで学内において実践できていないのだとすれば、京都大の行く末は暗いと言わざるを得ない。

大学をめぐる情勢は厳しさを増している。成果主義が押しつけられ、社会貢献が大学に強く求められるようになった。「黙って社会的要請に応えろ」という有形無形の圧力が、京都大をはじめとした大学に加わっている。

しかし京都大自身が、学生に対して「黙って言うことを聞け」という立場を取るならば、大学に社会からの圧力が加わった時、「大学には自由に研究と教育をする権利がある」と説得力を持って訴えられるだろうか。

憲法によって学問の自由が保証されており、大学は、社会の中でも格別に自治が重んじられる場所だ。しかしその中で行われている自治が変質していくのだとすれば、それはいずれ日本社会に影響を及ぼしていくことになりかねない。京都大吉田寮の寮生たちは、「炭鉱のカナリア」かもしれないのだ。

私の考えは、おおげさに映るだろうか。

確かに吉田寮問題から大学の将来を予測するのは拙速かもしれない。歴史の流れに無数の分岐点があるのだとすれば、吉田寮に関わる訴訟も一つの分岐点に過ぎない。そこから先、また別の分岐点があるだろうし、その積み重ねで歴史は生成されていく。数十年後になって吉田寮問題に対する京都大の対応がどんな総括をされているか、推し量ることは難しい。

当然、私の予感が外れることはあり得る。だが将来の検証のために記録は必要だ。だからこそ私はこの記事を書いた。懸念が杞憂に終わることを望みつつ…。

プロフィール

広瀬一隆

1982年、大阪生まれ。滋賀医科大学を卒業し、医師免許取得。

ご連絡は theshelteringsky89@gmail.com まで