2013.06.06

ワークショップデザインにおける熟達と実践者の育成に関する研究

生涯学習時代と言われる現代、「ワークショップ」という活動が注目されつつある。筆者はワークショップ実践者に着眼し、その熟達と実践者育成に関する研究をつづけてきた。成果の一部は『ワークショップデザイン論:創ることで学ぶ』で紹介している。本稿では自身の研究内容について紹介しつつ、実践者育成を考える上で考えられる課題について論じる。

ワークショップの拡がり

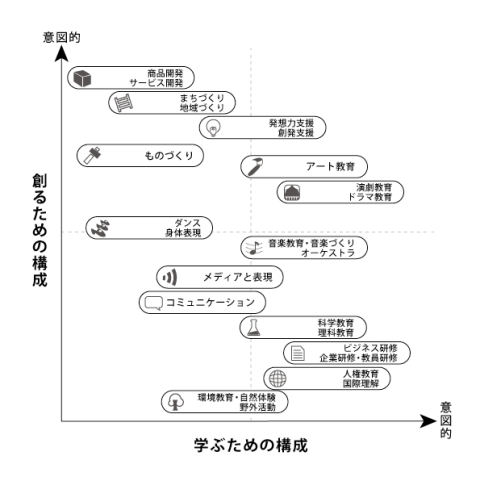

生涯学習時代の到来とともに、日本においても「ワークショップ」という活動が注目されつつある 。図1「ワークショップ実践の分類」は「学ぶための構成」と「創るための構成」という点に着眼し、実際に行われているワークショップの領域を示している。この分類は森(2009a)において、120名のワークショップ実践家を対象に、どのようなテーマについて実践をしたことがあるかについて質問紙調査を行った際に用いられたものである。

図であげたように、ワークショップ実践が行われる具体的な領域としては、(1)ものづくり、(2)アート教育、(3)メディアと表現、(4)コミュニケーション、(5)商品開発・サービス開発、(6)まちづくり・地域づくり、(7)発想力支援・創発支援、(8)ビジネス研修・企業研修・教員研修、(9)人権教育・国際理解、(10)演劇教育・ドラマ教育、(11)ダンス・身体表現、(12)科学教育・理科教育、(13)音楽教育・音楽づくり・オーケストラ関連、(14)環境教育・自然体験・野外活動、等がある。

昨今では実践研究も多く行われるようになってきた。20世紀末には新奇な言葉だったワークショップが、21世紀に入り日常に定着した、という指摘もある。「ワークショップ」とは一体どのようなものなのであろうか。

「ワークショップ」の語源は、”workshop” である。すなわち、工房、作業場を意味する言葉から派生するものである。そのため、「ワークショップ」には、学習を促す手法であるとともに、その過程において「つくる」活動があるというニュアンスが含まれている。たとえば、中野(2001)はワークショップについて、「講義など一方的な知識伝達のスタイルではなく、参加者が自ら参加・体験して共同で何かを学びあったり、創り出したりする学びと創造のスタイル」と定義している。ここらかも、ワークショップにおいて、学習と創造とは切り離せないものとして扱われてきたことが伺える。そこで筆者は、ワークショップを「他者との相互作用のなかで創りながら学ぶ、何らかの実践を想定したノンフォーマルな学習プログラム」と定義し、議論を進める。

ワークショップ実践者の育成と熟達化

実践史をたどると、ワークショップ実践の思想的背景にはプラグマティズムの影響があると考えられる。アメリカでは1905年ジョージ・P・ベーカーによる47Workshopが、記録として古い。日本では、第二次世界大戦後の教師教育におけるワークショップの導入を皮切りに、1970年代からは演劇、まちづくり、アート教育、など各領域に移入された。実践史については新藤浩伸の論考『ワークショップの学習論』や、苅宿俊文らの著作『ワークショップと学び1』(東京大学出版会)などに詳しい。

国内で実践が盛んになるにつれ、2000年頃から、運営ノウハウや力量不足に悩む団体が多くなり、人材育成が課題であることが指摘され始めた。近年、ワークショップ実践者育成に向けた研修や講座等が多く行われ、それらが盛況である。このことからも、社会的要請の高まりを伺い知ることができる。一方、ワークショップ実践者の暗黙知に迫る実証研究は少なく、実践者育成の方法についての研究はまだ始まったばかりである。筆者は、認知心理学における熟達化研究をフレームワークとし、ワークショップ実践者の熟達について解明することを目的とし、研究を行なっている。

ワークショップ実践者の熟達 ―― ベテランと初心者の違い

筆者の研究では、発達の段階として実践歴ごとに初心者(実践歴1年以上5年未満)・中堅(実践歴5年以上10年未満)・ベテラン(実践歴10年以上)という区分を仮設し、それぞれの段階での特徴を考察し、人材育成に向けた課題を検討した。なお、この実践歴の区分には、エリクソンの10年ルールや教師や看護師といった他の専門職におけるキャリア発達の知見、現場での聞き取りや観察といった調査の結果が反映されている。

そもそも、ベテランを10年以上と仮定した場合、ベテランと初心者とではどのような違いがあるだろうか。この問いに対し、企画を立てる最初の段階に焦点を当て、実験的アプローチで検証したのが、『学習を目的としたワークショップのデザインに関する研究』(http://ci.nii.ac.jp/naid/110006794732)(森 2008) である。

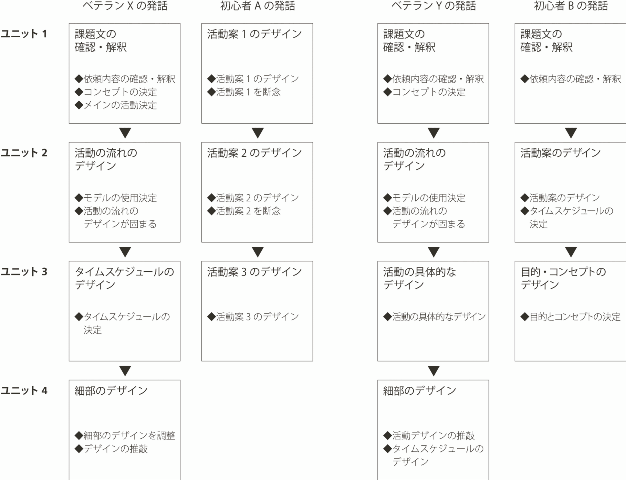

この研究は、ワークショップの実践歴が10年以上のベテランと、実践歴3年の初心者とで、ワークショップデザインの過程が異なるのか調べたものである。課題としたのは、実際に行われているワークショップ実施の打診をもとに作成した依頼文である。80分のなかで企画の一番始めの段階を一人で行い、「タイムスケジュール」と「コンセプト及び活動案」を作成することが依頼内容となっている。課題文には、仮想の依頼者から、ワークショップデザインに対していくつかの条件が埋め込まれている。それをいかに読み解き、整理し、ワークショップデザインを行なっていくかという思考過程を追うのがこの実験で行ったことである。

この研究では、ワークショップをデザインする実践者として広く知られるベテラン2名(X、Y)と、ベテランを中心とした実践コミュニティに属する初心者各1名(A、B)の、計4名に実験の協力を得ている。

ベテランXは、実践歴26年目(実践歴はデータ取得時のもの、以降に表現される実践歴も同様に算出するものとする)。アメリカでセサミストリートの制作現場を見たことに刺激を受け、帰国後、国内外でワークショップを実践。学習環境デザインとメディア教育に関する実験的なワークショップをこども向け・大人向けともに数多く実践している。また、ワークショップ実践専用のスペースの設計も行っている。初心者Aは、実践歴3年目。ベテランXの実践集団に参画しつつも、その他の団体でもこども向けワークショップでボランティアスタッフとして積極的に運営経験を積んでいる。しかしながら、ワークショップデザインにおいて、企画の初期段階を単独で行った経験はない。

一方、ベテランYは、 実践歴10年目。大学にて授業を担当する際、教材づくりを学生とすることで授業自体の質が変化したという経験が起点となり、人と物とのインタラクションを重視した新しい創造的な学びの場「Playshop」として、ワークショップを学内・学外にて多数実践している。比較対象となる初心者Bは、 実践歴3年目。ベテランYの実践集団に参加し、学内・学外において数々のワークショップ実践に関与して3年目になるが、ワークショップデザインにおいて、企画の初期段階を単独で行った経験はない。

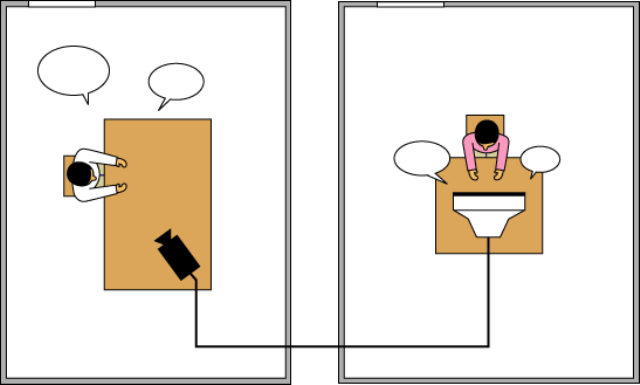

この研究では、左室に実験協力者、右室に実験者がいる(図 2)。実験協力者には発話思考法という手法で、実験時の思考過程を独り言として、実験協力者の様子はビデオカメラで撮影し、別室の実験者のコンピュータに映るようにケーブルでつなぐことでモニター可能にした。独り言の発話データを採取するという方法を用いている。実際の現場では、企画について一人で行う場合と、複数で企画を行う場合とがある。しかしながら協働で企画する際も最初の段階は1人で行われることが多い。この実験では、企画の最初の段階に着眼し、思考過程の比較を行なっている。

この課題を行なっていくなかで、ベテランはワークショップをデザインする際、まずコンセプトの決定を行っているという特徴が見られた。その一方、初心者は、コンセプトを決めることができず、つくっては壊し、最後まで活動のフェーズを通して決めることができなかったのである。この実験の結果、ベテランの企画時の思考過程には、以下の5つの特徴があることが明らかになった。

(1)ベテラン実践者は、依頼内容に関して幅広く確認を行い、それらをデザインに反映させていた。

(2)ベテランはデザインの仮枠としてのデザインモデルを持っていた。

(3)ベテランは、スタッフの育成に対して、参加者の学びと切り離すことができないという意識を持っており、それをデザインに反映させていた。

(4)ベテランは、デザイン時に緻密なプランを決定することはせず、保留や選択の余地を残した「柔らかな決定」を行っていた。

(5)ベテランは、過去の実践体験の想起や経験から構築された慣習を用いてデザインを行っていた。

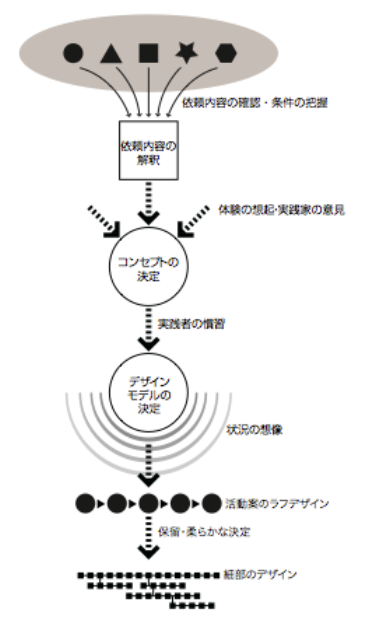

最初の80分の段階での思考過程が、ベテランと初心者とで違うとするならば、その差異はどこから生まれたのか。それは、ワークショップ実践者が、自身の実践経験のなかで学習したことから生まれるものである。ベテラン実践者は、まず依頼内容を把握して条件を確認した後、依頼内容を解釈する。この部分がもっとも重要で、その後、コンセプトを決定する。どんな分野のワークショップでも同様だが、この部分が丁寧に行なわれているかどうかがポイントである。コンセプトの決定後、ディテールを決定するが、その際、経験に裏打ちされたデザインモデルをそれぞれの実践者が持っている。

初心者がベテランになるまで

人が、経験を通して実践知を獲得していく長期的な学習過程を「熟達化」という。熟達化は、スポーツ、芸術などさまざまな領域において起き、そのプロセスには共通するものがあると言われている。一般的な熟達化研究でも、一人前になり熟達者になるまでに10年にわたる練習や経験が必要であるとされている。これをエリクソンの「10年ルール」と言う。

これは、ベテランワークショップ実践者も最初は「ワークショップデザインの初心者」だったということを示している。初心者は、最初わからないことやうまくできないことも多いが、手続き的知識を獲得することによって、次第に状況が見えるようになり、手際よく仕事ができるようになる。ワークショップ実践者の場合この段階の目安として、おおよそ実践歴3年目があたると考えられる。ここから次の段階「一人前」になるためには、最初の壁がある。ここで実践をやめてしまう者も少なくない。

やめずに実践をつづけてきたワークショップ実践者は、かつてどのようなとき壁を感じ、どのような経験を経て今日に至ったのだろうか。この問いにアプローチした調査研究が、『ワークショップ実践者のデザインにおける熟達過程:デザインの方法における変容の契機に着目して』(http://ci.nii.ac.jp/naid/110007331920)(森 2009b) である。この研究ではインタビュー法を採用している。ワークショップ実践者自身にこれまでの実践史を語ってもらい、 デザインの仕方やデザインについての考え方の変容に留意しながらそのデータを分析したものである。この研究では、インタビュー協力者自身に「私のワークショップ史」の起点を決めてもらい、実践史の個人年表を作成してもらった。年表作成時間は15〜20分である。その後、下記のような質問を行った。

(1)ワークショップデザインの仕方が変わったと感じたのはいつ頃ですか?

- そのときの具体的な変容の様子はどんな感じでしたか?

- そのとき契機となったことは何でしたか?

(2)ワークショップ実践に対する考え方が変容したと感じた時期はいつ頃ですか?

-そのときの具体的な変容の様子はどんな感じでしたか?

- そのとき契機となったことは何ですか?

この研究におけるインタビュー対象は、実践歴が5年以上の実践者19名である。すべての実践者が、単独で企画立案を行なった経験を持っている。そのなかで、データが一部欠損したものを外した結果、分析対象となったのは、実践歴5年目から28年目までの男女17名である。

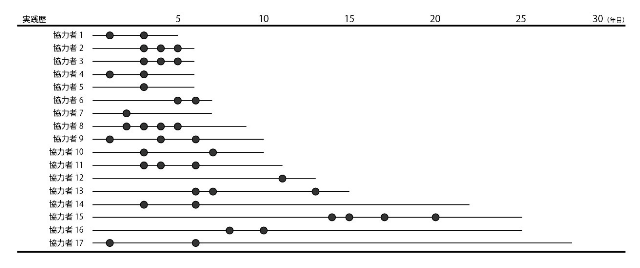

発話データを文字に起こし、ワークショップ実践者がデザインの方法の変容の契機として指摘した経験に関し、その内容を類型化した。 図5は、分析対象者の実践歴においてデザインの方法の変容があった時点を示したものである。分析対象者から指摘された変容の時期は計40ケース(1人平均2.35ケース)だった。

変容の契機となった経験は5つに類型化された。

(1) 対象の違いに応じたデザインの必要への気づき

今まで対象としてこなかった人が参加者であったことが契機となった事例

(2)自己の立場の変化に応じたデザインの必要への気づき

今までと異なった組織の一員となるなど、実践を行う際の立場が変化したことが契機となった事例

(3) 他者との協働デザインの中での気づき

文化的背景の異なる他者と協働でデザインしたことが契機となった事例

(4) 継続の必要性

継続的な実践を可能にするため人材育成や場づくりを行うことを志向し始めたことが契機となった事例

(5) 実践の内省による気づき

自身の実践を内省し、自分の理想とする実践のイメージに近づけようとしたことが契機となった事例

ワークショップ実践者育成に向けて

2つの実証研究(森 2008 : 森 2009)から、ワークショップ実践者は経験から多くを学び、デザインにおいて熟達していることが明らかになった。実践者は過去への省察を通じて自身の仮説を練りあげながらそれを具体化する方法を検討している。また、内省によって自分なりのデザインモデルを見つけるという経験を経つつ、ワークショップデザインの仕方を変容させていくこともある。

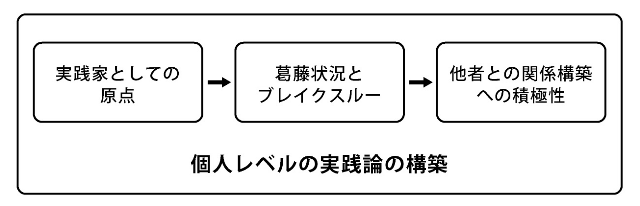

ワークショップデザインにおける熟達の構造は、図6のように整理することができる。実践者としての原点があり、他者との関係性に対する積極性などを通じて、個人の経験に裏づけられた個人レベルの実践論が構築されていく。また、領域を超えた実践者との交流など、さまざまな協同デザインの経験とそこでの葛藤を乗り越えて、新たなブレイクスルーをしていくことも個人レベルの実践論の構築に大きな役割を果たす。

熟達化研究から導き出された結論として、本稿の最後に、実践者育成に向けた5つの課題を提起する。

(1)個人レベルの実践論の構築

(2)デザインモデルの共有と伝達

(3)自己の学習経験に対する内省の促進

(4)他実践者からの学習

(5)専門家としてのアイデンティティの形成

実践者育成における課題を解決するための視点として、第一に実践者個人に対する学習支援、第二に実践者コミュニティに対する学習支援、が考えられる。これに対応した研究の可能性として、前者に対しては個々の内省を促すシステムの開発研究、後者に対しては実践者同士のコラボレーション過程に迫るフィールドワークなどが期待される。これらにより、(1)から(4)の課題解決を支援できるだろう。

しかし、ワークショップ実践者の育成に向けて、その視点だけでは十分でないと筆者は考えている。この懸念は(5)の課題と関連している。新しい「しごと」としてワークショップ実践を捉えた場合、その人材育成の検討は、既存の実践フィールドに閉じていては十分でない。実践者が自身の実践に誇りをもって活動を継続するためには、「専門家としてのアイデンティティの形成」が重要になってくる。

実践者の内なるアイデンティティを支えるのは、外なる者からのまなざしでもあるだろう。つまり、今後の実践者育成として重要な第3の視座は、プロジェクト評価であったり、ファンドレイジングとアカウンタビリティであったり、知的財産のシェアであったり、という「実践と実践の外との接点」で生まれうる課題だと考えられるのである。この意味において、筆者は「ワークショップ実践者の専門性」を、個と社会の狭間で反復し揺らぎつづけるものとして捉えている。

ワークショップ実践者が活躍できるシーンは、社会のさまざまな状況に埋め込まれている。まだない協働の橋を築くことも、ワークショップ実践者の学び育ちを外周から考えることにつながるはずである。

謝辞

本稿では図版作成にあたり、原田泰さん(公立はこだて未来大学)、今和泉隆行さん、中新さん(Lallasoo Poopo Lab.)、猫田耳子さん、のご協力をいただきました。また本研究ではデータ取得に際し多くのワークショップ実践者の方に支援いただきました。この場を借りて、改めて御礼申し上げます。

引用文献・関連文献

苅宿俊文・高村光太郎・佐伯胖(編)ワークショップと学び1学びを学ぶ. 東京大学出版会

森玲奈(2008)学習を目的としたワークショップのデザイン過程に関する研究. 日本教育工学会論文誌, Vol.31, No.4, 445-455

森玲奈(2009a)ワークショップ実践家はその専門性をどのように認識しているか:インタビュー調査と質問紙調査による検討. 日本教育工学会第25回全国大会講演論文集, 663-664

森玲奈(2009b)ワークショップ実践家のデザインにおける熟達過程 : デザインの方法における変容の契機に着目して. 日本教育工学会論文誌, Vol.33, No.1, 51-62

中野民夫(2001)ワークショップ:新しい学びと創造の場. 岩波書店

新藤浩伸(2004)ワークショップの学習論. 日本の社会教育, 48, 57-70.

山内祐平・森玲奈・安斎勇樹(2013)ワークショップデザイン論:創ることで学ぶ. 慶應義塾大学出版会

プロフィール

森玲奈

東京大学大学院情報学環特任助教。東京大学大学院学際情報学府博士課程満期退学。博士(学際情報学)。情報学環・福武ホール主催のカフェイベント「UTalk」の立ち上げから企画・運営に従事。産学連携の研究活動にも積極的に取り組んでいる。特定非営利活動法人EduceTechnologies理事。2008年度日本教育工学会研究奨励賞受賞。2010年度日本教育工学会論文賞受賞。共著に『ワークショップデザイン:創ることで学ぶ』(慶應義塾大学出版会)。