2017.05.20

特集:スティグマと支援

1.稲葉剛氏インタビュー「全ての人の『生』を肯定する――生活保護はなぜ必要なのか」

全ての人に「健康で文化的な最低限度の生活」を保障する生活保護制度。本来生活に困窮する全ての国民を守るために作られた制度だが、利用者への強い偏見から、利用をためらう生活困窮者は多い。利用者に対するスティグマの言説は、どのように築かれたのか。スティグマが蔓延した社会的背景とは。東京都内で生活困窮者の支援に携わっている「つくろい東京ファンド」代表理事で、立教大学大学院特任准教授の稲葉剛氏に伺った。(取材・構成/増田穂)

◇生活保護の利用は「恥」?

――日本の生活保護では、受給漏れが問題になっています。本来であれば生活保護を受けられる人が、そのセーフティネットから漏れてしまっている。漏れている人の割合は要件を満たしている人のうち7、8割に達するとありますが、稲葉さんはこうした日本における生活保護利用のハードルとして、利用に対しての社会的なスティグマが強いことを指摘されていますね。

ええ、イギリスやその他のヨーロッパ諸国では、低所得者を公的に支援する公的扶助制度は権利として社会全体に認められているのですが、日本ではそうした認識が非常に低い。生活保護を利用するということが、何か「お上の世話になる」ような、恥と考える傾向がとても強いんです。

2012年にはお笑い芸人の親族の方が生活保護を受けているのがけしからんという話があって、テレビをはじめ週刊誌などでも生活保護バッシングが行われました。あの時も片山さつき議員をはじめ、自民党の議員から「生活保護を受けることを恥だと思わなくなったことが問題である」といった発言が繰り返され、「生活保護=恥」という言説が広がってしまいました。

このように偏見が強くなってくると、生活に困窮していても、生活保護利用者になることが恥ずかしくて、申請を踏みとどまる方も出てきます。路上生活者の中には70代、80代の方もいて、体力的にもかなり厳しい生活ですから、私たち支援者としては生活保護の申請を勧めるのですが、身体が動く内は人の世話にはなりたくない、と拒否される方が多いんです。

こうした心理的なハードルを乗り越えて利用にいたっても、今度は自分が生活保護を利用していることに引け目を感じて、周囲の人や以前関わりのあった人には打ち明けられないといった話はよく聞きます。

――ご著書『生活保護から考える』(岩波新書)の中では当事者の方ご自身が生活保護を利用していることをなかなか受け入れられないといったお話もありました。利用者自身が自分に対して強いスティグマ、拒絶感を持ってしまっているように感じました。

世間の偏見やマイナスイメージがとても強いため、そのことをご自身も内面化してしまって、恥ずかしいとか、後ろめたいといった気持ちを抱かれる方は多いですね。さきほど申し上げた生活保護バッシングの時も、世間からの生活保護利用者への風当たりが大変強くなりました。我々生活困窮者支援団体も、当時、生活保護利用者へ向けた緊急の相談窓口を開設して、当事者の方たちの不安や悩みを相談できるようにしたのですが、当事者の方からは、バッシングキャンペーンが広がってからは周囲から見られているのではないかと恐怖を覚えたり、結果として外出できなくなったといった声もたくさん上がってきました。

生活保護バッシングをはじめ、多くの人が生活保護に対してこうした負の印象を持っていますが、本来生活保護は生活が困ったときに権利として利用できる制度なんです。これは2006年頃から私たちが行っている反貧困運動の中でも広報に努めているのですが、議員発言をはじめ、なかなかそうした認識が広まっていない、それどころか事実に反するような言説が広まってしまっている。

◇広がる無理解、福祉事務所職員にも

――稲葉さんは日本では生活保護の「権利」が「恩恵」、つまり「やってあげる」ものとして認識されていることの問題は常々ご指摘されていますね。

ええ。日本国憲法の25条には、「健康で文化的な最低限度の生活を保護する」という内容の規定があります。この規定は生存権と言われていますが、基本的人権の視点から、どんな人であろうと無条件に人間らしく生きることを保障するものです。生活保護は、この条文に基づいて生活困窮者の最後のセーフティネットとして存在しています。特に戦後、1950年に生活保護法の抜本改正が行われた時には、欠格条項、つまり「こういう人は生活保護を受けられませんよ」という規定はすべて取り払われ、無差別平等に生活に困っていれば誰でも制度を受けられるようになったんです。ですから生活保護は、本来は年金や失業保険と同じように、必要な人は誰でも引け目などを感じずに権利として利用できるものなんです。

しかし現実の運用としては、福祉事務所の職員により恣意的な判断がされていたり、水際作戦で追い返されたりして、無差別平等には支給されていない。そればかりか、現場では窓口に相談に来る人を不正受給や犯罪の予備軍と見なすような対応、発言などがされ、スティグマ強化に一役買ってしまっている。本来生活困窮者に寄り添うはずの制度、そしてそれを運用する側の人間が、利用者に対して差別や偏見の視線を向けてしまうことが非常に多いのです。……つづきはα-Synodos vol.220で!

2.内田良「児童虐待におけるスティグマ――『2分の1成人式』を手がかりに考える」

いま、多くの小学校で行われている「2分の1成人式」。子どもが親への感謝を伝える感動的なイベントとして人気を集めていますが、専門家からは反対の声が多く上がっています。子どもたちの被虐待経験を見えなくしてしまうスティグマとはどのようなものなのでしょうか。

◇「私にとって家庭は牢獄だった」

|

私は、あのイベントは、子どもの虐待などの問題を見えなくさせて、不幸をもたらすものだと考えます。 私自身のことを申し上げると、私は幼い頃は祖母に育てられ、小学校に通う頃から両親に育てられるようになりました。 それからというもの、私にとって家庭は牢獄同然でした。父は鬼でした。何か失敗をすればすぐにゲンコツ。私の頭上で、何枚のお皿が割れたことか、何本の箸が折れたことか。 牢獄よりも劣悪な体験が毎日続きました。警察に駆け込んだこともあります。でも警察も結局は親の味方でした。事を荒立てない方向にもっていくだけで、解決には遠ざかるばかりでした。 (匿名性を確保するため、書き込み内容の趣旨を保持したまま、表現を大幅に編集した) |

この書き込みは、かつて虐待の被害に遭っていたAさんが、とある「イベント」について語ったものである。

その「イベント」とは、「2分の1成人式」である。Aさん自身は「2分の1成人式」を経験したわけではないが、その実態を知り、上記のような発言をネット上に書き込んだのであった。

◇新しい学校行事「2分の1成人式」

「2分の1成人式」なるものを初めて知った読者もいるかもしれない。それも当然で、まだ歴史は浅く、この十年くらいで小学校の行事として急速に拡大したものである。成人の「2分の1」、つまり10歳(小学4年生)の節目を祝う学校行事である。時期としてはわりと1月から2月にかけておこなわれる。

実施率については、東京都では2006年度の時点で、すでに半数以上の小学校で式が開催されていたとの情報がある(『日本経済新聞』2006年2月24日夕刊)。他方で、たとえば愛知県では2007年度の時点で12.2%(「『親と子の2分の1成人式』研究会報告書」)、鹿児島県では2008年度の時点で3.5%(『教室ツーウェイ』2010年6月号)の実施率である。いずれの自治体においても、現時点ではさらに実施率が高まっていると推測される。

式そのものに要する時間は1、2時間であるが、そのための準備に「総合的な学習の時間」などを利用して、10時間程度をかけるのが通例のようである。式当日には保護者が招かれることも多く、さらに保護者は単に式に列席するだけではなく、事前の準備にも関わったり、本番でも子どもと積極的にコミュニケーションをとったりする。

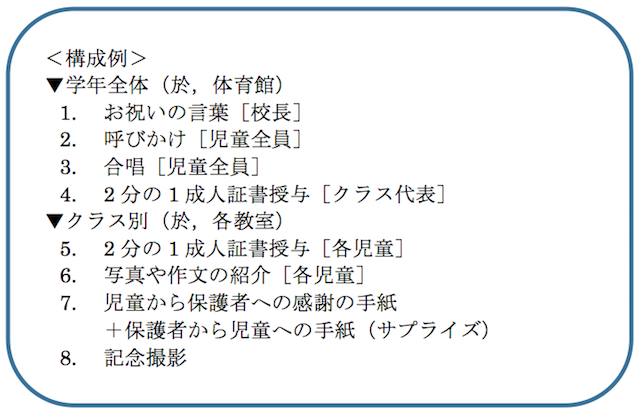

◇式の構成例

式の構成(式次第)としては、学年やクラスを単位にして進行する事項と、個々の児童(と保護者)を単位にして進行する事項に大別される。前者は、呼びかけや合唱、詩の群読などが、後者は、個々の児童の作品や記録などが披露される。

学校によってさまざまな構成がありえるものの、基本的に今日の「2分の1成人式」では、個々の子どもとその保護者を単位として、その関わり合いのなかで、子どもの過去10年間を振り返る点が、人気を呼んでいる。

10歳の節目を祝うこと自体は、斬新で素敵なアイディアだ。だがこの行事で問題なのは、その中身である。とくに児童虐待に関連して私が注目したいのは、「児童から保護者への感謝の手紙」である。

「お母さん、ありがとう」「お父さん、お仕事がんばって」とお決まりのセリフを、子どもたちは書くことになる。これを式の会場で、親に直接手渡しするのだ。子どもが親の側で読み上げることもある。子どもも保護者も先生も目に涙を浮かべ、ときに嗚咽し、会場は感動につつまれる。

◇「親は感謝されて当然」という常識

ここで何よりも問題なのは、「親は感謝されるほどに、子どもに尽くしているはず」という常識=幻想が、式全体さらには学校教育全体を覆っているということである。

昨今、家庭内における児童虐待の問題がこれほどクローズアップされているにもかかわらず、まるでそのような事態などありえないかのように、「感謝の手紙」が強制される。Aさんのケースをあげるまでもなく、家庭で心身ともに深く傷ついている子どもが少なからずいる。家庭に居場所がなく、しかも学校に来てみれば家族が美化される。子どもはいったいどこに逃げればよいというのだろうか。

虐待を受けている子どもが、学校では健気に、何事もないかのように振る舞うことは、よく知られている。とても元気な優等生が、じつは家庭内では毎日のように親からの暴力で苦しんでいるというのは、けっして珍しい話ではない。虐待は、それほどに見えにくい。

Aさんが「子どもの虐待などの問題を見えなくさせて、不幸をもたらす」とは、まさにそのことを指す。「親は感謝されて当然」という常識を振りかざし、大多数が感動の涙につつまれるような儀式は、子どもの被虐待経験をいっそう不可視化させる。虐待を受けてきた子どもの苦悩に向き合うどころか、まばゆい幻想でそれを封じ込めてしまうのだ。……つづきはα-Synodos vol.220で!

3.金泰泳(井沢泰樹)「在日コリアンと精神障害」

在日外国人の方の精神的ストレス、精神疾患の発症リスクの問題が注目されはじめています。長年にわたって差別と偏見にさらされてきた在日コリアンたちの中にも、障害、性的マイノリティ、日本人とのハーフなど、さらなるスティグマを背負い、在日社会の内部でも周縁化されていく人々がいます。彼・彼女たちの経験から、これから顕在化しうるマイノリティの精神障害の問題について考えます。

◇はじめに

マイノリティにとって社会とはストレスフルな社会である。マイノリティは、民族、人種、性別、出身地、またセクシュアリティ、「障がい」など、属性にもとづく社会的蔑視や差別をうける、排除・疎外されるという経験を日夜している。そのストレスゆえにマイノリティはさまざまな苦悩をかかえながら生きている。そして、そのストレスの長期にわたる蓄積ゆえに、マイノリティは精神疾患の発症リスクが高い人びとといえる。

◇「在日コリアンに対する差別ってまだあるんですか?」

在日コリアンもマイノリティのひとりである。長きにわたり日本社会で差別的処遇をうけてきた。しかし近頃では、「在日コリアンへの差別ってまだあるんですか?」といった質問をよくうけることがある。たしかにヘイトスピーチのような露骨な差別行為は、以前にくらべて少なくなってきたといえるかもしれないが、日常生活におけるそれは厳然として存在する。

「差別」とは何をもっていうのだろうか。ヘイトスピーチに代表される露骨なかたちの行為は、「それは差別だ!」と指摘しやすい。ではそうしたはっきりとわかる行為がなくなれば差別はなくなったといえるのだろうか。

「日本人のパートナーの親から私が在日であることで反対された」

「日本人の相手と結婚するときに在日であることを隠して結婚した」

「在日コリアンであることを日本人の夫に隠していたが、それがわかったとたん夫婦仲が急に冷え込んだ」

「相手の親が結婚を強く反対したため駆け落ちした」

「チョンコウといわれた」

「在日コリアンということを友達に話したら『国に帰れ』といわれた」

「何かにつけ目の敵にされる」

これらは、2013年6月から2014年3月にかけて、筆者が在日コリアン青年団体と共同で、東京・大阪・兵庫・その他の地域の在日コリアン203名(韓国籍・朝鮮籍・日本籍の18歳から39歳)を対象におこなった実態調査で回答されたものである。また、以下のような回答もあった。

賃貸住宅を借りようとした時に通名使用を強く要請されたことがあった(抗議し契約はしなかった)。通名を使用し国籍を隠して日本の中学校に転校したが、始業式当日、先生から聞いた同級生に校舎裏に呼び出され「お前、朝鮮人だろ」といわれて殴られた。友人と朝鮮語で話していたところ、いきなり「この朝鮮人のクソヤロー」と罵倒された。【33歳 男性 韓国籍】

仲良くなった友人に自分が在日であることを伝えないと、何か隠し事をしているような気持ちになってしまう。私が在日であること知らない知人から、「今回の選挙に行った?」などと選挙の話をふられたときに話を合わせるのが面倒。

大学時代、一緒に住んでいた友人が、同居人の私が「在日」であることを彼女の父親に話した (ただ事実として告げただけ)。すると同居を反対された。(とはいえ、その後、特に問題には発展せず、同居も解消していない)。また葉山の御用邸のそばで立ち止まって地図を見ていたら、警察に身分証明書を求められ、「在日」だとわかると携帯番号をきかれた。【34歳 女性 韓国籍】

など、これらはほんの一部であり、その他にも数多くの声が寄せられた。

在日コリアンは現在も日常生活の中でこうした経験を日夜している。しかしそれらはなかなか顕在化されにくい。

◇在日コリアンの自殺率

世界保健機関(WHO)は、マイノリティのする経験と精神的ストレス、そして自殺との関係を以下のように述べている。

自殺は、マイノリティや差別を経験する人の間で自殺死亡率が高くなっており、人口集団中の下位グループに対する差別は現在も起きている。そしてそれはその地域特有のシステム的なものである。これは、自由の喪失、拒絶、スティグマと暴力のような、自殺関連行動を引き起こし得るストレスの高いライフイベントの継続的な経験が原因となっている。

(WHO 2014)

そして自殺と精神障害の間には密接な関係があり、高所得国では、自殺で死亡した人のうち精神障害のある人は90%に及ぶと指摘している(WHO 2014)。

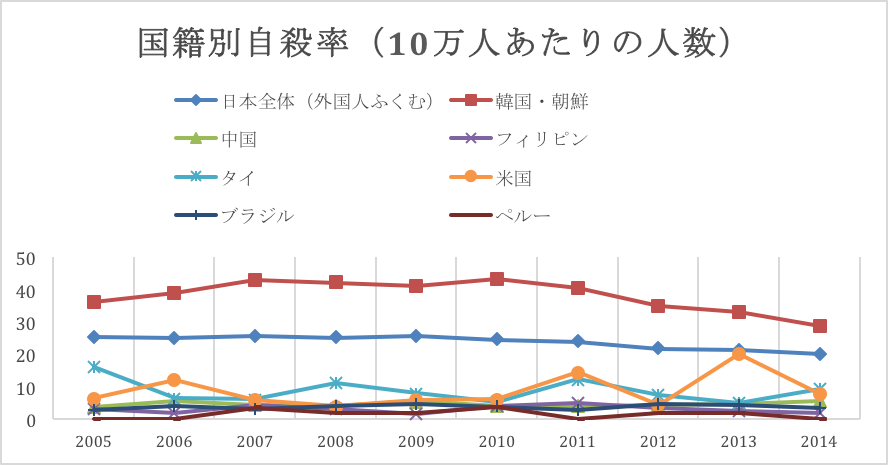

下図は、厚生労働省「日本における人口動態」、内閣府自殺対策推進室および警察庁生活安全局生活安全企画課「自殺統計に基づく自殺者・参考図表」をもとに作成した日本における国籍別の自殺率の推移である。

ここからわかることは、韓国・朝鮮籍者の自殺率が、日本全体や他の外国人よりも高いということである。この数字は何をあらわしているのであろうか。

だが、ひとこと添えておかねばならないのは、この「韓国・朝鮮籍者」の自殺率を、「在日コリアンの自殺率」とするにはやや語弊もあるということである。それは、現在公表されている統計には「在留資格別の自殺率」がないため、この「韓国・朝鮮籍者」の中で、どれだけが「在日コリアン」(在留資格の中で「特別永住者」がほぼそれにあたる)であり、どれだけがいわゆる「ニューカマーの韓国人」なのかということがわからないからである。

ただ、ニューカマーの在日韓国人によって構成される団体である「在日本韓国人連合会」の事務局に、ニューカマーの韓国人の間で自殺率が高いという傾向はあるかとたずねたところ、「そうした傾向はみられない」とのことであった。韓国・朝鮮籍者の自殺率の高さには、やはり在日コリアンのそれが影響しているのではないかと推測されるのである。

WHOからの引用にもあったとおり、自殺に至る経緯には精神疾患の問題が存在する。精神科医・黒川洋治氏が2006年に著わした『在日朝鮮・韓国人と日本の精神医療』では、「日常精神医療の場で、在日朝鮮・韓国人と接することは稀なことではない」とし、しかし、「在日朝鮮・韓国人と精神障害の問題に取り組んだ論文はほとんど存在しない」と述べている。

それにはいくつかの理由があると考えられる。「精神障害」というもの自体にスティグマがもたれる傾向があるなかで、その問題と「在日コリアン」をつなげることは、在日コリアンに対する差別意識を助長することになるのではないかという“配慮”もあるかもしれない。また一方で、在日コリアン社会の、精神障害に対するスティグマの強さゆえに、在日コリアン自身がこの問題をタブー視してきたということも指摘できるかもしれない。……つづきはα-Synodos vol.220で!

4.加藤武士「アディクション(依存)は孤独の病」

「ダメ、ゼッタイ」というキャッチコピー、芸能人の逮捕報道によって、かえって薬物依存症の方が回復に踏み出しにくいという問題が指摘されています。“「今日一日薬物を使わないこと」に最善を尽くす”というスローガンのもと活動を続ける木津川ダルクでは、どのような回復支援が行われているのでしょうか。

◇DARC(ダルク)の取り組み

アディクションの反対は正常や健康ではない。アディクションの反対はコネクション(つながり)なのです。

薬物を使う事が不健康なつながりだといえます。また、幼少期からの家族や友人とのつながりの希薄さなどの体験を持つ者の中に薬物使用や嗜癖行動に向かう人も少なくありません。そして更につながりが不健康な状態へと進行していき、夢や希望、生きる力までも失っていくのです。このアディクションからの回復には、コネクション、つながりが重要な要素なのです。それは自分自身の体験からもそのように思います。DARC=ダルク(Drug Addiction Rehabilitation Center)は、この30数年間、つながりにおける回復を実践してきました。

ダルクは、1985年に東京の荒川区で薬物依存回復者の近藤恒夫氏が始めました。現在、全国に約87施設があり、利用者は1,000人を超えています。私が代表を務める木津川ダルクは、全国で53ヶ所目のダルクとして2013年に誕生しました。木造2階建て5LDKの一軒家で186平方メートル、現在6名が入所しています。また、仕事に就き始めた利用者のために1LDKのマンションの一室を用意しております。

ダルクは薬物依存者による薬物依存者のための回復施設で、医師や看護師、PSW=精神科ソーシャルワーカ-(Psychiatric Social Worker)など専門家が所属しない施設として活動してきました。ただ、必要なひとには精神科への通院などをしていただいています。ダルクは薬物をやめたいと願う仲間が集まる場所であり、その手助けをする場所です。職員と利用者の間には支援する者と支援される者との一方向的な関係ではなく、ダルクに集う者として回復経験豊かな者が職員となっているだけで、今日初めてやってきた薬物依存者にも出来る手助けはあります。

ダルクでは回復に向けた一体感や、回復という雰囲気を保つ事を大切にしています。それは、コーヒーカップを洗うことから食事を作ることやパソコンを使っての事務や作業などです。言わば、助け合いながらシラフで生きるための共同作業です。最も大切にしていることは、自分自身の体験、薬物をやめ続けようとするモチベーション、将来への希望を分かち合う1時間程度のミーティングです。

多くのダルクが午前に一回、午後に一回、夜間に地域で行われているNA(Narcotics Anonymous=ナルコティクス・アノニマス)のミーティングへの参加を基本的なプログラムとしています。このミーティングでは「言いっぱなしの聞きっぱなし」が基本で、討論はしません。また、他人や社会、政治の話しもせず自分の事を話す。司会者はある程度プログラムを実践してきた利用者やスタッフが交代で行い、司会者が話題を決める。参加者は車座にみんなの顔が見えるようなかたちで座り、話したい人や指名された人がその日の話題に添って経験を共有します。

私が20数年前に大阪DARCで入所していた頃は10畳位の部屋で5人位が雑魚寝をしていました。夜になれば修学旅行の晩のような雰囲気で馬鹿な話しをし、回復について語り合った日もあります。しかし、これが現在の障害者総合支援法の障害福祉サービス事業になると、プライベートを確保するために個室でなければならない。占有面積一人何平方メートル必要だとか規定がたくさんあります。

私たちは比較的、自由な意思で自由な場所で自由に回復してきました。当時の入所者から大した苦情も出ていなかったと思います。制度下の回復支援は的外れなことも多いのです。それは薬物依存者回復支援のために作られた制度ではないからです。私たちは回復の場であるダルクとしてのルールは少ない方が上手くいと考えています。集う仲間がその時々、話し合いによって自分たちでルールを作る事が望ましいと考えます。

当時の大阪ダルク入所者には、現東京ダルクの施設長幸田実氏、現さいたまダルク施設長辻本俊之氏がいました。後に、私を含む3人がいずれダルクの施設長になり、薬物依存者の回復支援を行うなど、当時は誰も思っていなかった事でしょう。周りの人たちが驚くほどの回復であったようです。しかし、驚いているのは私たち自身も同じです。ここにダルクの回復の良さがあり、薬物依存者の回復は、長い時間をかけてゆっくりと、しかし確実に回復と成長をしていくのです。

薬物依存者が回復を始めるにあたり、本当にリラックスしてこころの最奥部の感情を話せる、自分の気持ちが表現できるような場所が必要です。回復の目標は社会の中で有用な一員として、役割を担い、家族との関係を取り戻していくことになるのでしょうが、簡単にそのようになれるものでもありません。

私は、当時、生活保護のお金をパチスロに使いこみ、家賃を滞納し、部屋を追い出される事になり、ダルクに行く決心をしたわけですが、ダルクのプログラムが素晴らしいから入所してみようという気になったわけではないのです。クスリをやめたい気持ちがなかったわけではないですが、住むところも失い仕方なく入所したわけです。他のダルク入所者に素敵な女性がいたとか、刑務所に行きたくないなど、不純な動機から利用が始まるのですが、プログラムに参加しているうちに動機が変わっていきます。

最初は「ミーティングも面倒だ」という思いから、「薬物を止めないと」、「止めた方がいいよなぁ」、「止めたい」、「もう使いたくないな」と、薬物をやめるという動機が外発的動機づけから、主体的に自分がどうしたいのかという内発的動機に移り変わっていきます。その過程において、時には薬物の再使用や失敗もありながら、シラフで生きる事を学んでいきます。

外発的動機づけによる短期間のグループワークや認知行動療法で依存症が治るわけでもなく、外発的動機づけ期間に内発的動機が育つように工夫する事で、薬物依存者が真に薬物を必要としない生き方を手に入れていくのです。社会が十分に受け入れるに値する生き方になるには随分と時間がかかる訳ですが、その回復過程で正しさを強要するのではなく、仲間と絶望的な状況を分かち合いながら、希望を見つけていきます。

実際、薬物を止めたくてダルクにやってきたのですが、ダルクでは薬物を止めることはゴールではなくスタートだったのです。まず薬物を使わない。何としても「今日一日薬物を使わないこと」に最善を尽くす。そんな今日一日を生きることから始まりました。回復は長期間の断薬といった単純なものではないのです。昨日の自分より今日の自分の方が良い、シラフの自分のほうがホッとするなという気持ち、今日一日をシラフで生きる連続の中に、回復と成長があります。……つづきはα-Synodos vol.220で!

5.齋藤直子(絵)×岸政彦(文)「Yeah! めっちゃ平日」第五回

齋藤直子さんのイラストに岸政彦さんが文章を寄せる連載。

なぜか、ある食べものに比べて他の食べもののほうが「大人」だと言われることがある。なかなか、納得いかないことが多い。

たとえば、ハンバーグやスパゲティは、鯛茶漬けやたこわさと比べて、子どもの食べものである。そんなわけはない。ドイツやイタリアでは、大の大人がハンバーグやスパゲティを食べているはずである。スパゲティのなかでもまた、たとえばナポリタンと比べるとウニと何とかの何とかソースみたいなもののほうが大人とされる。いや、大人が食べてもナポリタンは旨いだろう。……つづきはα-Synodos vol.220で!

プロフィール

シノドス編集部

シノドスは、ニュースサイトの運営、電子マガジンの配信、各種イベントの開催、出版活動や取材・研究活動、メディア・コンテンツ制作などを通じ、専門知に裏打ちされた言論を発信しています。気鋭の論者たちによる寄稿。研究者たちによる対話。第一線で活躍する起業家・活動家とのコラボレーション。政策を打ち出した政治家へのインタビュー。さまざまな当事者への取材。理性と信念のささやき声を拡大し、社会に届けるのがわたしたちの使命です。専門性と倫理に裏づけられた提案あふれるこの場に、そしていっときの遭遇から多くの触発を得られるこの場に、ぜひご参加ください。