2015.08.10

アメリカが創り出した原爆言説――70年にわたる日米共犯関係を直視するために

「安らかに眠って下さい 過ちは繰返しませぬから」

これは、広島市の原爆死没者慰霊碑の碑文です。一度は目にしたことのある方も多いのではないでしょうか。しかし、よくよく読んでみると、この碑文はどういう意味なのか分からなくなります。

「過ちは繰返しませぬ」と言っている、この文の主語は誰なのでしょうか? 「過ち」とは、どんな過ちなのでしょうか? そもそも、この碑文を刻むことで何を言おうとしているのでしょうか? いったい、何を意図した記念碑建立なのでしょうか? 慰霊碑の碑文は、すべてがあいまいなままなのです。

この一文は、アメリカとのうやむやな関係を象徴していると私は考えています。そして、戦後70年たった今も、私たち日本人はこうしたあいまいさをそのまま放置しているのです。

アメリカを不可視にするのをやめる

1945年8月6日・8月9日、アメリカは広島・長崎を原爆で爆撃しました。この攻撃の評価については、当然のことながら日本では否定的な意見が多く、アメリカでは肯定的な意見が多くみられます。

このように、攻撃の是非については賛否が分かれていますが、原爆そのものの捉え方、被爆体験の表象については日米の間でかなり共通点が多いのです。

それはなぜでしょう。もちろん、両者が自然に似通ったものになったわけではありません。原爆観や被爆体験の語り口はもともとアメリカで創始され、占領下の日本で、その後の規範化の端緒がつけられ、それが引き継がれて今に至っているからだと私は考えます。その主張を端的に言うならば、「原爆の爆発力を強調し、放射能の影響を過小評価する」語り口です。

なのに、そうした起源は忘却され、被爆体験の語りはあたかも日本独自に発展して来たもののように、現在私たちは思い込んでいます。

この状況を招いた大きな理由として、日本国内で原爆について話す時、往々にしてアメリカを「不可視」にして来たことが挙げられます。たとえば、原爆に対して「投下」という中立的で、行為者の意思があいまいにされた用語が長年使われてきました。原爆による攻撃をしたアメリカの責任を迂回し、議論に直接取り込むのを避けて原爆を取り上げる流れが続いて来たのです。

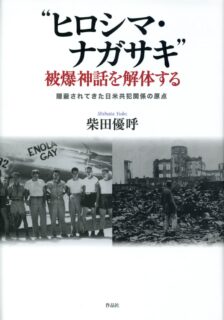

拙著『“ヒロシマ・ナガサキ” 被爆神話を解体する——隠蔽されてきた日米共犯関係の原点』 (作品社) では、「投下」の代わりに使用、爆撃、空爆、攻撃といった言葉を使っています。

また、一国史観的な歴史の記述をして来たことも問題でしょう。原爆について考えるためには、日米両者の原爆研究に横断的に分け入る必要がありそうです。

アメリカの国体の中枢にある原爆

最初に考えるべき問いは、「アメリカにとって原爆とは何なのか」というものでしょう。日本から一度離れ、アメリカの側から原爆を見てみるという作業をする必要があります。

アメリカは単に世界で初めて原爆を開発しただけではありません。原爆を世界で最初に意味づけました。実際のところ、史上初の開発と実戦使用に成功したアメリカ以外に、原爆について語ることのできる存在は他にいなかったのです。

広島での原爆使用のわずか16時間後に発表されたアメリカ大統領トルーマンの声明は、原爆を宇宙の原理を利用し太陽の力を引き出した、途方もない爆発力を持つものと定義づけています。こうした原爆の威力の賛美は、それを作り上げたアメリカ自体の礼賛にもつながっていました。

原爆が象徴する強大な力は、アメリカの国体の中枢に組み込まれ、アメリカ人のナショナル・アイデンティティの一角をなすに至ります。原爆使用は、このもはや誰も歯向かえない武器を手にしたアメリカこそが、戦後の国際社会のリーダーであることを世界中に印象づけ、喧伝するのに貢献したのです。その後の核拡散により単独占有状態を失った後も、アメリカが群を抜く量の核兵器を保有し続けているのはそのためです。

戦後70年を迎えた今になっても、アメリカが、現実には民間人の無差別大量虐殺である原爆使用を被爆者に謝罪できないのは、こうした状況と無縁ではないと思います。

爆発力を強調し、放射能の影響を軽視

このトルーマンの声明は、原発の爆発力を誇示する一方で、放出する放射能という不気味な存在と、それによる人的被害の甚大さについては触れませんでした。

放射能に注目が集まったのは、広島の破壊から約1か月後の1945年9月初旬です。オーストラリア人の記者バーチェットらが、放射能による人体への被害の深刻さについて報道したのです。しかしアメリカ当局は即座に、そうした影響を否定します。

日本国内でも、生き残った被爆者たちが放射能による被害を語ろうとしました。たとえば、作家の大田洋子は、一見無事に見えた人々が次々に亡くなっていく事態を『屍の街』で取り上げました。けれどもGHQのプレス・コード発令と共に検閲が始まり、数年にわたって彼らは沈黙または自己検閲を強いられることになるのです。

広島の人的被害についての情報が途絶え、破壊から約1年たった1946年8月末、突然「事件」が起きます。従軍記者だったアメリカ人ジャーナリスト、ジョン・ハーシーが書いた広島ルポ、その名も『ヒロシマ』が出版され、全米をはじめ世界に衝撃を与えます。ハーシーの『ヒロシマ』は、広島の被爆者の体験に焦点を当てたもので、米軍占領下の検閲の中にあった日本を除いて、世界中で大ベストセラーになります。

しかし、『ヒロシマ』の語り口は、トルーマン声明の枠を決して大きくはみ出さない内容でした。つまり、爆発力に焦点を当て、放出放射能の影響を過小評価する書き方となっています。言い換えれば、原爆の本質はその爆発力にあるとしており、放射能の問題についてはあいまいにしています。

ルポの大半は、原爆が炸裂した当日の出来事を詳細に追うことに費やされ、破局的状況を乗り越えることだけが被爆体験の主要な内容とされました。反面、放射能による長期にわたる影響、特にその後の日常生活への影響や精神的な苦悩といった話は隅に追いやられています。そうやって原爆被害は、あたかも一過性の出来事であるように印象づけられたのです。これがハーシーの『ヒロシマ』が示す原爆観であり、被爆体験でした。【次ページに続く】

70年変わらない基本認識

アメリカをはじめとした世界の多くの国々で、このハーシーの『ヒロシマ』はいまだに読み継がれています。北米やヨーロッパの学界でも、『ヒロシマ』は原爆被害に関する主要文献としてよく参照され、その名を聞けば多くのアメリカ人が「知っている」と首肯する有名な本です。

しかしそれは同時に、戦後70年たった今でも、原爆被害に対する基本的な認識が『ヒロシマ』に描かれている以上先に進まずに、打ち止めになっていることも意味しています。西洋中心主義的に形成されて来た「言及の網」の中で、トルーマン声明の原爆観が維持され生産され続けて来たのです。

一方で、日本はどうでしょうか。皆さんが知っているように、原爆の爆発力の強調にとどまらない、多様な被爆体験の語り口があります。大田洋子や原民喜、林京子はもちろんのこと、井伏鱒二の『黒い雨』や大江健三郎の『ヒロシマ・ノート』など、より複雑で広範な問題を扱った作品が思い浮かぶでしょう。

これらの作品は英訳されていますが、日本研究の分野を除くと、欧米研究者にはあまり知られていません。日本語の著作は英訳されていても、なかなか英語読者にとっては「我々の」テキストであるとは思われないのです。

この状況に、残念ながら日本ではほとんど関心が払われて来ませんでした。日本語以外を話す人たちの言説空間に参加して、日本語以外で一緒に議論し、アメリカが創り出した原爆観を変えていこうとする努力を怠って来たのです。

まるでずっと米軍占領期の検閲下にあるかのように、日本の外を見ようとせず、日本とその外部が実際にどうつながっているか無関心のままで来ました。これが、被爆国日本の戦後70年です。

日本はアメリカの原爆言説の拠点

日本においても、ハーシーの『ヒロシマ』的な語り口が、被爆体験の語りに組み込まれて来ました。たとえば、占領下にあって例外的にベストセラーになることが許された永井隆の『長崎の鐘』や、占領終了の数か月前に刊行された長田新編のロングセラー『原爆の子』などです。両者は被爆体験を国民共有の物語にしたと指摘されています。

これらにおける被爆体験の描き方を見ると、原爆が爆発した「あの瞬間」どこで何をしていたか、ということから書き起こし、その後の出来事を描写する、という『ヒロシマ』に準じたアプローチを採用しているのです。

それも当然で、他国からは数年遅れで紹介された『ヒロシマ』は、日本でも注目を集め参照項とされました。実際に、両者とも、『ヒロシマ』に比肩する書だと序文で自らを位置づけています。

皮肉なことに、爆発直後の悲惨さが強調されればされるほど原爆の威力が証明されます。ひいては背後にあるアメリカの力を暗に称揚することにもつながっていくのです。

『ヒロシマ』的な語りは今や、被爆体験の代表的な語りとして日本でもすっかり定着しています。その起源はほぼ忘れられてしまいました。結果、実質的に日本は、原爆の爆発力とアメリカの強大な力を称揚するトルーマン声明を踏襲するアメリカの原爆言説の拠点になって来たのです。

日米共犯関係を直視するために

戦後70年の現在、「対米従属」「永続敗戦」といった日本の政治状況を巡る論議が活発になっています。こうした政治状態の起源として、戦後の日米関係を規定した原爆による爆撃と被爆体験を抜きには語れないでしょう。

アメリカは、原爆攻撃による民間人無差別大量虐殺を正当化し、原爆の強大な破壊力から連想されるアメリカの象徴的な力を強調することによって、戦後世界の支配を続けて来ました。さらに、放射能の影響を過小評価することによって、原発を含めた核開発を推進するための環境を整備したと言えます。

また、戦勝国として原爆使用を肯定する言説を保持し続けることによって、国内にいるアメリカ人被爆者をも沈黙させる状況をも作り出して来ました。拙著でも触れていますが、原爆及び核兵器の製造や保管、度重なる核実験を行って来たアメリカが無傷のはずはなく、放射能による国民の被爆や国土の汚染が起きています。

一方日本は、そうしたアメリカの実態を批判しないことによって、アメリカのナショナリズムと併存することを選んで来ました。ヒロシマ・ナガサキを通じて日本の被害者性は強調しても、アメリカの原爆による空爆の責任追及は避けるという独特の平和主義を保持することによって、アメリカと衝突しないようにして来たのです。

それは「被爆国」として、「世界に被爆体験を役立てる」という姿勢とはかけ離れたものでしょう。人類が初めて経験した核兵器による被爆という体験が、加害国のアメリカにとって都合のいい形で表象されて来たことに、異議申し立てをしないで来たのです。

拙著では、そうした日米の共犯関係をあぶり出しました。戦後70年の節目を迎えるいま、真に「過ちを繰返さない」ために、私たちの原爆イメージの形成過程に疑問を投げかけ、再検討する必要があるでしょう。

プロフィール

柴田優呼

明治学院大学国際平和研究所研究員、アカデミック・ジャーナリスト。著書にProducing Hiroshima and Nagasaki: Literature, Film, and Transnational Politics (University of Hawaii Press、2018年)、『“ヒロシマ・ナガサキ” 被爆神話を解体する――隠蔽されてきた日米共犯関係の原点』(作品社、2015年) がある。このほか欧米で学術出版された英語書籍、朝日新聞取材班に参加して出版された日本語書籍など共著多数。アメリカ、ニュージーランド、オーストラリア、日本の大学教員を歴任。コーネル大学Ph. D.。