2013.08.12

歴史問題と和解への道――安倍政権への提言

はじめに――安倍政権への提言

歴史問題をめぐって、国内的にも対外的にも混迷が続いています。どう考えても、日本にとっても、近隣諸国にとっても、国際社会にとってもよいことであると思えません。この論稿では、第二次世界大戦の終結から68年を経た「8月15日」を迎えるにあたって、あらためて歴史問題の解決と和解への道について模索しつつ、安倍政権に提言をしたいと思います。

「安倍談話」と「安倍構想」を――新たな「平和友好交流計画」展開の提言

最も重要なことから書きます。安倍政権への具体的な提言です。「安倍談話」を発表し、同時に「安倍構想」を立てることです。

私は、この提案を、『自由思想』(石橋湛山記念財団刊行、第129号・2013年4月)に収載された「特別座談会 石橋湛山賞受賞者による時局清談」と、『毎日新聞』(2013年7月3日夕刊)に掲載された「歴史認識一致へ具体的提案を」と題する栗原俊雄記者によるインタビュー記事のなかでふれています。

「安倍談話」はともかく、「安倍構想」とは何でしょう。それは、1994(平成6)年8月31日の村山富市内閣総理大臣(当時)の「談話」にもとづき、戦後50周年に当たる1995(平成7)年度を初年度とする日本政府の10か年計画として発足した「平和友好交流計画」の新バージョンです。

「村山構想」としての「平和友好交流計画」は、1994年8月31日の「村山談話」における以下のような基本的な考えにもとづいて遂行されました。

我が国が過去の一時期に行った行為は、国民に多くの犠牲をもたらしたばかりでなく、アジアの近隣諸国等の人々に、いまなお癒し難い傷跡を残しています。私は、我が国の侵略行為や植民地支配などが多くの人々に耐え難い苦しみと悲しみをもたらしたことに対し、深い反省の気持ちに立って、不戦の決意の下、世界平和の創造に向かって力を尽くしていくことが、これから日本の歩むべき進路であると考えます。

我が国は、アジアの近隣諸国等との関係の歴史を直視しなければなりません。日本国民と近隣諸国民が手を携えてアジア・太平洋の未来を開くには、お互いの痛みを克服して構築される相互理解と相互信頼という不動の土台が不可欠です。

戦後五十周年という節目の年を控え、このような認識を揺るぎなきものとして、平和への努力を倍加する必要があると思います。

「平和友好交流計画」とはどんなものだったか

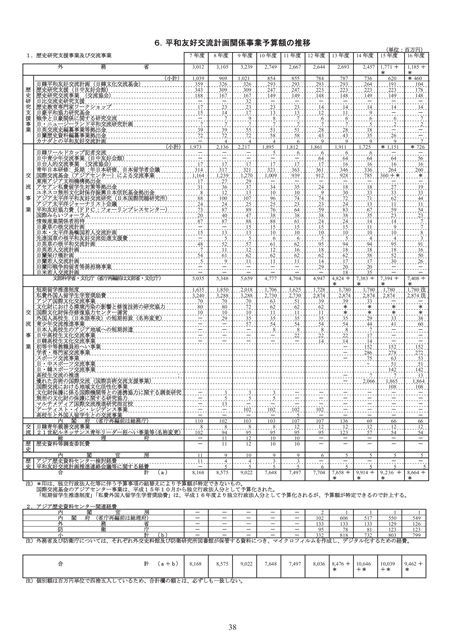

「平和友好交流計画」の累積の事業費は、10年間でおおむね900億円で、延べ約60の事業が実施されました。2005(平成17)年4月に発行された内閣官房副長官補室(外政担当)『「平和友好交流計画」――一〇年間の活動報告』 (www.cas.go.jp/jp/siryou/050412heiwa.pdf )によれば、その事業概要は、「過去の歴史を直視するための歴史研究支援事業とアジア近隣諸国等との各界各層における対話と相互理解を促進する交流事業を二本柱」としていました。

各事業は、内閣官房副長官補室の取りまとめのもと、内閣府、防衛庁、外務省、文部科学省、文化庁の関係5府省庁及び関係法人を実施機関として具体的な事業が推進されました(2001年1月の省庁再編により、内閣官房内閣外政審議室・国際文化交流担当室が内閣官房副長官補室・外政担当に、総理府及び総務庁の一部が内閣府に、文部省が文部科学省にそれぞれ再編)。事業と事業予算の詳細は以下の表の通りです(※クリックで拡大)。

累積予算額約900億円のうち、758億円(全体の約86.5%)が交流事業に、約82億円(9.4%)が歴史研究支援事業に、約35億円(4%)が「アジア歴史資料センター」関連事業にあてられました。

より詳しく紹介しますと、計画全体としては、10年間で延べ約60の事業が実施され、累積予算額は約876億円となっています。ただし、累積予算額については、文化財研究所(2001年度から)および国際交流基金(2003年度から)が独立行政法人化され、個別事業の予算額が運営費交付金の内数となってしまい、特定できないことから、これらの未特定分を考慮すると計画の10年間の実質的な累積予算額は概ね900億円相当と推計されています(『「平和友好交流計画」――一〇年間の活動報告』4ページ)。

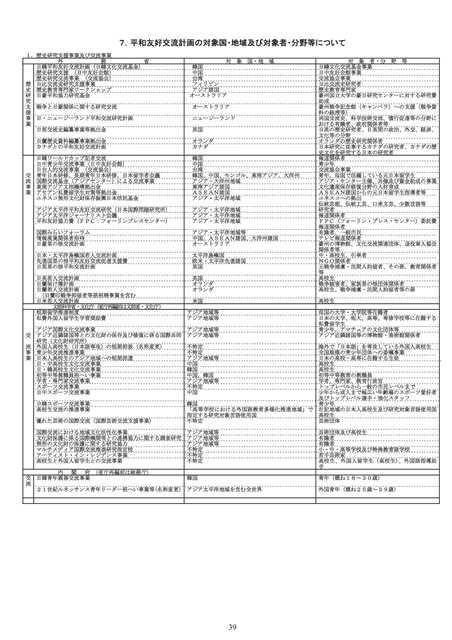

この計画の対象となったのはアジア近隣諸国等として韓国、中国、台湾、モンゴル、東南アジア諸国、アジア太平洋諸国、さらには、オランダ、英国、カナダ、米国等でした。形態別にみると、歴史研究分野の研究者交流、知的交流、留学生交流、青少年交流、草の根・地域交流等の各界各層の交流関連事業、あるいは関係法人における歴史資料の収集、目録の作成、アジア歴史資料センターにおけるデータベース構築等の文献関連事業があげられます。

20世紀の終わり、1990代の半ばの日本政府は、「平和」と「友好」のために何よりもまず、「過去の歴史を直視する」必要があったことをここで再確認しなければなりません。「平和友好交流計画」とは、歴史研究と交流を国家予算で促進する壮大な計画に他なりませんでした。

より具体的に説明いたしましょう。私は、さまざまな歴史問題群のうち、とくに、日本軍による敵国捕虜・抑留者の処遇問題を中心に考察をしてきました。現在とくに政治問題化している「慰安婦問題」にアプローチしていくさいにも、単純な比較は決してできませんが、すくなくとも参考例にはなります。

たとえば、日英間では、オランダやオーストラリアさらにはニュージーランド等と同様に、第2次世界大戦中の日本軍による捕虜処遇問題が「平和友好交流計画」では焦点となりました。

「平和友好交流計画」の展開――日本と英国を事例に

実は、第2次世界大戦にさいして欧米連合軍のなかで、日本軍に最も多数の捕獲者を出したのは、英国軍でした。1946年6月の英国政府資料「コマンドペーパー第6832号」によれば、第2次世界大戦で英国(連合王国)から参戦した将兵は、総勢で468万3443名にのぼりました。このうち、戦死者は26万4443名、全軍の戦死率は5.6%でした。ドイツ軍とイタリア軍に捕らえられた英軍捕虜の死亡率も、おおむね5%でした。

これに対して、『極東国際軍事裁判速記録』が示すように、日本軍の捕虜となった英軍将兵の死亡率は25%でした。25%という死亡率は、英国軍が第2次世界大戦中に経験したノルマンディ上陸作戦やビルマ戦のような過酷な戦闘と比較しても、はるかに高い数値です。このことから、英国では、第2次世界大戦で英軍が被った最悪の損失は、日本軍の捕虜収容所で引き起こされたという印象が、戦争をめぐる記憶として形成されていくことになります。

日本軍の捕虜虐待は、戦後ひきつづき、英国をはじめとする欧米諸国と日本とのあいだの「苦い記憶(ビター・メモリー)」であり続けました。とりわけ英国では、戦後、一般の英国人が日本についてほとんど何も知らない状況で、日本軍の捕虜虐待は、「日本人=残虐」という先入観と偏見を生みだす「歴史的な」根拠となったのです。(*1)

(*1)なかでも3万を超える英国人が日本人のもとで「奴隷労働」を強制され、このうちの2割が落命したという泰緬鉄道建設事件は、英国人の集合記憶のなかできわめて特異な地位を占めたのですが、この問題の詳細については、『歴史和解と泰緬鉄道』(ジャック・チョーカー、小菅信子、朴裕河、根本敬著、根本尚美訳、朝日選書、2008年)を参考にしてください。

1970年代以降、日本の対英直接投資が本格化し、日英経済・ビジネス関係は飛躍的な発展を遂げました。しかし、捕虜虐待の「苦い記憶」は「日本の奇跡」的な戦後復興と経済発展の不吉な裏話としてつきまといました(Nobuko Margaret Kosuge and Philip Towle eds., Britain and Japan in the Twentieth Century of Trade and Prejudice, I. B. Tauris, 2007)。

捕虜問題は、折にふれて英国メディアの対日批判のエピソードとなり歴史的根拠となり、日本政府はもとより日本と日本人に対する不信と偏見をしばしば煽りました。

1971年の昭和天皇のヨーロッパ訪問の際には、天皇は、「捕虜に強制労働をさせて、泰緬鉄道の建設を行なった政府の同じ天皇」(『ガーディアン』1971年10月8日付)と非難されました。また、エリザベス女王の夫君フィリップ殿下の叔父で、はげしい対日戦線がくり広げられたビルマで東南アジア連合軍最高司令官をつとめ、1947年に伯爵に叙されたマウントバッテンが、天皇との面会を取り消して英国の大衆の喝采を浴び、昭和天皇が英国で植樹した木を何者かが引き抜くという事件も起きました。昭和天皇の重体報道・崩御の際にも、とくに英国では大衆紙を中心に辛らつな批判が繰り広げられました。1995年の「対日戦勝50周年」――日本代表が英国政府主催の平和と和解の式典に招待されることはありませんでした。

一方、日本では、第2次世界大戦期の欧米人捕虜処遇問題については、メディアの関心は日韓・日中間の歴史問題と比較すると希薄で、本格的な歴史研究の開始も遅かったと言わねばなりません。

内海愛子氏が『日本軍の捕虜政策』(青木書店、2005年)で指摘するように、戦後、連合国による戦争犯罪裁判が終了すると日本人の関心は薄れ、その研究もさまざまな制約のために進展しませんでした。「現行憲法のもとで軍隊をもたない日本に、『捕虜問題』は起こりえないということ」も、捕虜問題をめぐる研究の日本における進展にブレーキをかけたといえるかもしれません。

日本では、戦前・戦中期は「生きて虜囚(りょしゅう)の辱(はずかしめ)を受けず」、日本兵は生きて捕虜にはならないということで、戦後は戦後で「戦争をしないのだから捕虜にはならない」ということで、理由は異なるものの、一貫してこの問題への関心は低かったのです。

また、がいして日本人のなかに、「東南アジアにいた連合国兵士やその家族を植民地支配の担い手とみなして、アジアの被害者と区別する心情」があったことを指摘しなくてはなりません(油井大三郎「忘れられた戦争の記憶と日英対話」『東京大学教養学部報』第471号、2004年)。1990年代から今日に至る「加害の歴史」の直視への真摯な動きのなかでも、「慰安婦問題」や毒ガス・細菌兵器の使用などの「隠された戦争犯罪」、昭和天皇の戦争責任などへの関心は、しばしば、アメリカの冷戦期対アジア政策への批判と表裏一体をなしました。

さらに、東京裁判が同様に不問に付した植民地支配のような「裁かれなかった犯罪」についての関心には、自国の過去のみならず欧米の帝国主義支配や植民地主義への批判がともないました。日本人にとって自国の「加害者としての側面」をみつめることは、しばしば欧米連合国の過去の犯罪的行為を問うことと等しかったのです。

こうした心情を日本人が抱くのは当然ともいえますし、日本の加害をグローバルな広がりのなかで普遍的なものとして位置づけていくこと自体に問題はもちろんありません。しかし、こうした思潮のなかでは、ひるがえって、日本はアジア諸国にいっそう大きな苦痛と犠牲を強いたのであるから、まずアジア諸国との問題を考えるべきだとする心理が働き、結果として、日本の戦争の記憶をめぐるさまざまな問題のなかでも、第2次世界大戦期の日本軍の欧米連合軍捕虜・抑留者処遇問題を、いわば副次的なテーマにしてきたきらいはあったでしょう。

「平和友好交流計画」の本質、成果、限界――日英・日蘭の比較――

過去に何があったかを、可能な限り、正確に知る努力が行なわれていることは、そうした努力が成功に結び付くか、失敗に終わるかという近視眼的な興味よりもはるかに重要です。これに関連して、日本軍の元捕虜だった英国人画家のチョーカー氏は次のように語っています。

「不愉快な真実を認め、受け入れ、そしてそこから学びとる勇気こそ、人びとが理解し合う上で不可欠な部分です。そうした勇気こそが、多くの日本軍の捕虜であったイギリス人と日本人の間で近年広がった温かな結びつきに不可欠な部分となっています。事実を意図的に無視することで、曖昧さや不誠実な表象、憶測や敵意の継続が助長されてしまうのです。」( 「手記/日本の読者の皆様へ」『歴史和解と泰緬鉄道』38ページ)

私が、あえて「談話」よりも「構想」についての話に的を絞るのは、歴史研究/教育/学習が、今日的な意味での和解への道を築く本質的な部分だからです。国内政治の深いところに潜む各国・各民族・各部族のナショナル・イメージに関する微妙な問題は、いつでも外交的な解決ができるわけではないからです。まさに日本における歴史論争に観られるように、日本の歴史研究者のなかにも、南京事件や「慰安婦問題」のように見解の相違が出てきます。

政治家の意図的な、あるいは意図しない言動も歴史問題の外交的解決に大きな影響を及ぼします。ある政治家のある言動の動機が何であれ、私人としてであれ、公人としてであれ、戦争と戦争犯罪についての日本・日本政府・日本国民の歴史認識の誠実さを疑わせる結果を招いてしまうことさえあります。そして、歴史問題の和解へのプロセスを挫折させたり、よい雰囲気や動機、やる気を抑制したりしてしまうのです。

歴史問題の和解への道は、これまでもそうだったように、これからも決して平坦なものではないはずです。和解は美談やロマンティックな物語ではありません。地味で、忍耐のいる、一触即発の危険な課題なのです。要人や政治家がすこしでも不注意な発言をしようものなら、ただちに反感が高まるでしょう。さらに、インターネットが発達し、誰でも世界に向かって情報発信ができるようになった今日、問題は要人や政治家だけでなく、その支持者や批判者にもあてはまりうるようになってきました。センチメンタルな感傷や主観的な熱心さ、政治的・経済的配慮による妥協の上には、安定した和解への道を拓き築くことは難しいのです。

和解は、実証にもとづいたもの、歴史にもとづいたものであって初めて、相互理解を促し、反感を生み出してきた過去についての誤解を克服できるのです。そして、歴史研究者は、証拠を探求し、戦争について叙述するさいにとりわけ世上に流布している歴史記述の歪曲を分析することができます。もちろん、歴史研究者自身が批判の対象になることもあるでしょうが、それはむしろ和解への道における「歴史研究者の使命」の一環なのです。

以上、歴史研究者による歴史交流の重要性をおわかりいただくことができたと思います。そのうえで、「村山構想(平和友好交流計画)」の話に戻ります。同構想で実施された日英間の歴史学術交流事業は、第1に、外務省を実施機関として遂行された「日英交流史編纂事業」(1995~2002年)です。これは、総事業費3億1000万円にのぼる共同研究でした。『「平和友好交流計画」――一〇年間の活動報告』は次のように総括しています。

本事業は日英共通の課題、国際社会の諸問題等に関する日英共同研究、また、両国の相互理解促進に資する日英共同事業の促進を目的とし、日英の歴史研究者による日英間の政治、外交、軍事、経済、文化等の幅広い分野における総合的な交流史の編纂及び出版等を支援する事業であり、平成七年以来全五巻(和・英)の論文集(各巻約五〇〇冊程度)が出版されている。(1) 本事業により出版された論文集は、これまでに体系的にまとめられたことがなかった一六〇〇年から現在に至る日英交流の歴史を、政治・外交的側面に始まり、軍事、経済・商業、社会・文化的側面に至るまで広くかつ深く掘り下げたものであり、日英交流史を知る上において基礎的な資料として学術的価値の高いものと評価されている。(2)

(1) 日英交流史編纂事業の成果は、以下のように刊行されました。Ian Nish and Chihiro Hosoya (general editors), The History of Anglo-Japanese Relations, 1600-2000; Ian Nish and Yoichi Kibata (eds), The Political-Diplomatic Dimension, Volume I, 1600-1930; Ian Nish and Yoichi Kibata (eds), Political-Diplomatic Dimension, Volume II, 1931-2000; Ian Gow and Yoichi Hirama (eds), Military-Naval Dimension; Janet Hunter and Shinya Sugiyama (eds) Economic-Business Dimension; Gordon Daniels and Chushichi Tsuzuki (eds), Social-Cultural Dimension; London and New York: Macmillan Press and St. Martin Press, 2000-2002. 細谷千博、イアン・ニッシュ監修『日英交流史 1600-2000』全五巻(東京大学出版会、2000-2001年)。その内訳は、木畑洋一、イアン・ニッシュ、細谷千博、田中明彦編『1 政治・外交Ⅰ』『2 政治・外交Ⅱ』、平間洋一、イアン・ガウ、波多野澄雄編『3 軍事』、杉山伸也、ジャネット・ハンター編『4 経済』、都築忠七、ゴードン・ダニエルズ、草光俊雄編『5 社会・文化』東京大学出版会、2000-2001年。

(2) 『「平和友好交流計画」――一〇年間の活動報告』、11ページ。

同様に、日本とオランダの間では「日蘭歴史資料編纂事業」(1995~2003年)が展開され、総事業費4億7900万円が拠出されました。日蘭間で遂行された歴史研究支援事業は、『「平和友好交流計画」――一〇年間の活動報告』で、以下のように述べられています。

「日蘭両国民の相互理解を深め、『過去の問題』を克服し、友好親善関係の一層の増進に大きく貢献することを目的として、400年以上に及ぶ日蘭交流史について、相互に欠落ないしは偏在する歴史資料を体系的に整理する作業を支援し、その成果を公表すること、及び、日蘭交流史に係るセミナー、ワークショップ等を実施する事業であり、平成7年以来、主に日記編纂事業(旧民間人抑留者や戦争捕虜が残した日記を編纂・翻訳し、11冊を出版)、翻訳出版事業(オランダの標準的な戦争関連の著書を日本語へ翻訳し、2冊を出版)、歴史研究プロジェクト(論文発表やドキュメンテーション等の成果をセミナー等で発表)等を行ってきた。本事業は400年以上に及ぶ日蘭交流史の中で、第2次大戦中の暗い歴史の1ページにも焦点をあてるとともに、第2次大戦直後のインドネシア独立期の日蘭関係や戦後の日蘭の新たな出会いに関する研究プロジェクトなども含まれ、両国関係の変遷を理解するにあたり有意義な結果をもたらすものである」(同上、11~12ページ)。

歴史研究支援事業に関する限り、私の専門である捕虜・抑留者問題を当事者個人のレベルにまで焦点をあてつつ正面に据えた計画を推進したのは、『「平和友好交流計画」――一〇年間の活動報告』によれば、米・英・蘭・豪・加・ニュージーランドの関係6か国のうち、オランダのみでした。

日英と日蘭の歴史研究支援事業を単純に比較すると、前者は日英交流の通史編纂であったのに対して、後者は日蘭交流における個人の体験と記憶の掘り起こしにも注意が向けられていました。前者と比較すると、後者では「第2次大戦中の暗い歴史の1ページ」をより重視せざるをえなかったといえるでしょう。

『アーロン収容所』をめぐる歴史論争とその成果・限界

日英間では、日蘭間とは違って、「平和友好交流計画」の研究支援事業は、捕虜問題をめぐる個人の記憶をめぐる問題に正面からは取り組んではいません。これに関して、日英交流史編纂事業の監修者のひとりであったロンドン大学名誉教授のイアン・ニッシュ氏は、以下のような興味深い分析をしています。

歴史叙述は、政府によって提供される行政文書に依存するという困難に苦しむ。政府はしばしば政治的強制の下で、たとえば中国政府が日本の教科書についてしたような操作をおこなう。政府の態度はもしかすると世論よりも堅固かもしれない。ときとして、個人や……グループのほうが、それをお役所的な大仕事に仕立てあげることなしに、敵対する人々との見解の違いを容易に減殺する。(イアン・ニッシュ「障子を閉める」黒沢文貴、イアン・ニッシュ編『歴史と和解』東京大学出版会、2010年、30~31ページ)

実は、このニッシュ氏の分析に、「村山構想」開始当時の日英間に特徴的な記憶の歴史化のありかたをみてとることができます。たしかに、個人や小さなグループは、大きな集団や国家より、比較的容易に「見解の違い」を超克します。見解の差異を消滅させるというよりも、差異のもつ破壊力を克服しうるのです。

ニッシュ氏の指摘は、日英間では、個人の記憶は政府による「平和友好交流計画」のもとでの編纂事業がはじまるのを待つまでもなく、すでに越境していたことを示唆しています。

いうまでもないことですが、日英間にも、当然のことながら、いわゆる歴史認識の溝や越境しえない記憶は存在しましたし、いまも存在します。しかし、政府や外務省が主導して和解に向けた交流を促進あるいは管理したというよりも、学者間の歴史対話や民間の和解交流が政府や外務省に先んじておこなわれていたのが、当時の「日英和解」の特徴でした。

たとえば、日英の学者間の「歴史認識論争」としてもっとも早い時期におこなわれ、おそらくはもっとも激しく、しかしながら両国の和解プロセスと実証研究について考えるうえで重要なものに、あの有名な『アーロン収容所――西欧ヒューマニズムの限界』(中公新書、初版は1962年)をめぐる論争がありました。同書の著者であるルネサンス研究者の会田雄次氏と、日本研究者のルイ・アレン氏のあいだの論争で、池田雅之編著『成文堂選書17 新版 イギリス人の日本人観――英国知日家が語る“ニッポン”』(成文堂、1993年、369~99ページ)がその一部を収載しています。

英国からみた「歴史問題」である大戦中の日本軍による英国人捕虜・抑留者処遇ではなく、日本からみた「歴史問題」である戦後の英軍による日本降伏軍人(JSP)処遇をめぐる、JSPであった会田氏とビルマ戦に従事したアレン氏のやりとりは、史料にもとづく歴史的事実の解明という同じ土俵のうえに立つことの難しさを物語る一方で、当時英リーズ大学およびロンドン大学で哲学を専攻した石黒ひで氏の多大な貢献を得て、いまなお中公新書のベストセラーの1冊である『アーロン収容所』の英訳出版という、日英和解プロセスを語るさいにかかすことのできない成果に結びつきました。

アレン氏はまた、研究や著作のかたわら、日英それぞれの戦友会の相互訪問を英国側から促進しました。フィリダ・パーヴィス氏は、英ダラム大学所蔵の「アレン文書」をひもときながら、アレン氏の功績を総括して、次のように述べています。

アレンとしては、……昔の敵同士が邂逅し、そしてただ「偏見を述べ合う」のではなくて、史実を共同で検討して解釈し、軍人行動や戦争にともなう諸事象を理解しあうことに求められるものと考えた。

英軍捕虜の虐待について、それは捕虜がコメを食べさせられたことに文化ショックを受けただけだといった類の不合理な弁解しか聞けないことに、アレンが怒ったこともあったが、彼は英国側の無知にも等しく批判の目を向けていた。戦後、彼自身が和解のための再会の重要性を数多く体験してきたため、相互理解こそがアレンのもっとも腐心したところであって、そのうえで彼が残した功績には偉大なものがある。(『歴史と和解』187ページ)

日本軍による英軍捕虜虐待について、日英の文化差をめぐる「不合理な弁解」に依存することなく、実証研究に依拠して歴史対話を進めようとしたアレン氏と会田氏、石黒氏や、日英交流史編纂と日英でのその刊行に尽力したニッシュ氏らのような日英両国の学者の尽力は、学と知による日英間の相互理解と和解プロセスのありかたを方向づけるものとなったといえるでしょう。こうした尽力は、情熱や善意で達成されたというよりも、忍耐と粘り強さによって推進されたと私は思います。

新たな「平和友好交流計画」に期待できるもの

私自身は、もっぱら、「平和友好交流計画」と時期を同じくしながら、同計画の外でおこなわれた日英歴史研究に関わりました。捕虜問題に特化した日英論文集『戦争の記憶と捕虜問題』(木畑洋一、小菅信子、フィリップ・トウル編、東京大学出版会、2003年/英語版は、Philip Towle, Margaret Kosuge and Yoichi Kibata (eds), Japanese Prisoners of War, London and New York: Humblendon and London, 2000)はその一例です。

2005年の終戦60周年には、英国の戦争の記憶の場である帝国戦争博物館の戦時内閣会議室において、「敵から友へ」と題する日英シンポジウムを開催するお手伝いをしました。そして、このシンポジウムの成果をもとにして『戦争と平和の日英関係史』(小菅信子、ヒューゴ・ドブソン編、法政大学出版局、2011年/英語版は、Hugo Dobson and Kosuge Nobuko (eds), Japan and Britain at War and Peace, London and New York: Routledge, 2009)を刊行しました。

くわえて、ここまでに引用してきた『歴史と和解』では、イギリスの従軍世代のみならず日英の戦後世代も含めて、和解――それが何をさすのかは個人によって微妙に違ってはいても――の意思をもった研究者、体験者、外交官、和解家の「綴り」を収載できました。

いうまでもないことですが、「成果物」を並べ立てるのが私の目的ではありません。同時に、当然のことですが、いまなお日本との和解を決意できない人々の存在を無視したり、彼(女)らのイメージを歪めようとしたりしているわけでもありません。

そうではなく、個人の苦悩の記憶の記録化の試み、記録された個人の記憶に対する史料批判を容易にする試みをおこなうことによって、実証研究の優位や史実をめぐる価値判断への学問的禁欲を、共同研究者のあいだで共有できたことの意義を再考したいのです。大戦中の日本軍による欧米人捕虜処遇問題の克服と、欧米の帝国主義支配や植民地責任の追及は、質のまったく異なる歴史問題であることも確認しておきたいのです。

さらに、私がとくに強調したいのは、政府から独立した個人と個人の越世代的・越境的な歴史交流がそもそもないところで、いわば官制の歴史共同研究や学術交流を促進するのは困難であるということです。

「平和友好交流計画」のもとでおこなわれた交流事業は、学術交流だけではむろんありません。事業の詳細は図表をご覧になってください。「平和友好交流計画」とは、けっして変えることできない過去の出来事についての、個人や集団の苦悩の記憶が、さまざまなレベルの交流を通して触変(接触によって変容していくこと)していくことをめざして遂行された国家的事業だったと言えると思います。

第二次世界大戦時の経験にねざす日本に対する否定的なイメージを変化させ、日本理解の促進を図ることが、平和友好交流計画の重要な課題だったのです。ゆえに、学術交流にとどまらず、現地NGOの活動支援をおこない、草の根の平和友好交流の促進を支援する事業を展開し、「アジア歴史資料センター」(http://www.jacar.go.jp/) というデジタルアーカイブを創設したのです。

これらの事業の結果、2002(平成14)年度に実施した「EU主要国(英、蘭等)における対日世論調査においては、それまでと比較して、我が国に対する『信頼できる』との回答が増加するなど、対日イメージの改善に効果があった」と『「平和友好交流計画」――一〇年間の活動報告』は自賛しています(17ページ)。

「平和友好交流計画」については、詳細がよくわからない部分があります。事業紹介のための総合的なインターネット・サイトも見当たりません。900億円もかけた日本政府の「和解政策」の一大交流事業は、一方でしっかりした検証や評価を外部者が行なうことが困難で、かつ広報もろくにされていないという残念な状況にあります。

とはいえ、謙虚な言い方をすれば、「平和友好交流計画」が「対日イメージ改善に効果があった」とまでは断言できなくても、次の新たな「平和友好交流計画」のための下地づくりにはなったかもしれません。「村山構想」の成果や問題点、限界についての検証と評価をふまえて、「安倍構想」を展開することは有意義なことではないでしょうか。

予算を節約することも可能でしょう。よりオープンな、より透明な、より自発的な、より若い世代をまきこんだ事業展開をしていくことが、ひるがえって、今後発表されることになるかもしれない「安倍談話」への信用を、国内的にも対外的にも徐々に高めていくことになるのではないでしょうか。

おわりに――歴史と和解

和解は、国家による反省や謝罪の表明にとどまらず、実証的な歴史研究にくわえて、国家規模の交流事業をそのプロセスに包含するものとなりました。関係諸国による歴史をめぐる価値観の再検証を含め、多様で多彩で持続的・継続的な努力が続けられていることが、和解のためにもっとも肝要です。「お前もやったではないか?(ラテン語でtu quoqueといいます)」という反論的質問をひたすら積み重ねても、和解にいたることは困難で、ときに和解のためには逆効果です。

今日、実証的な歴史研究が和解プロセスの核心を占めるようになりました。歴史学者は、その方法論ゆえに、和解プロセスにおいて不可欠な役割を果たします。感情の摩擦や偏見を産み出し、ステレオタイプを再生産してきた「過去」についての誤解を克服するために、つねに根拠や論拠を探求し、戦争や植民地支配について世上に流布している歴史記述の歪曲を分析することは、歴史学者や歴史教育者、メディアに関わる人びとでなければできないことです。

草の根には草の根にしかできない交流があり、青少年には青少年にしかできない交流事業もあります。女性が平和構築に関わることは大変意義あることであり、今日においては必須です。そして、いま、「村山構想」の開始当時にはじゅうぶんに普及していなかったインターネットやSNSというツールもあります。

安倍政権には「安倍構想」の検討を強く望みます。

付記 私は、『戦後和解――日本は過去から解き放たれるのか』(中公新書、2005年)において、「戦後和解(post-war reconciliation)」という語を日本で用いるにあたり、この言葉を、とくに第二次世界大戦後の「講和後ないしは平和回復後の感情対立の解決」と定義し、和解(reconciliation)の対義語として「復讐(revenge)」をおきました。本稿においても、この定義を前提にしています。ただし、そのことは、私の語の定義によって、現実に展開されている多様な和解への取り組みや思索、活動を窒息させようとするものではありません。

サムネイル:「Complementary Skies」sonictk

プロフィール

小菅信子

1960年東京都生まれ。山梨学院大学法学部教授。上智大学大学院文学研究科史学専攻後期博士課程修了。著書等に、『戦後和解』(中公新書・第27回石橋湛山賞)、『ポピーと桜』(岩波書店)、『14歳からの靖国問題』(ちくまプリマ―新書)、『東京裁判とその後』(中公文庫)、『歴史和解と泰緬鉄道』(朝日選書)、『歴史認識共有の地平』(明石書店)など。