2015.05.20

「自殺」を「生き抜く」。

進行性筋ジストロフィーをかかえる詩人の岩崎航さんと、

少年のような目に釘づけに

司会 おふたりは、初対面でしょうか。

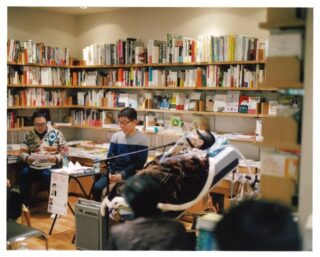

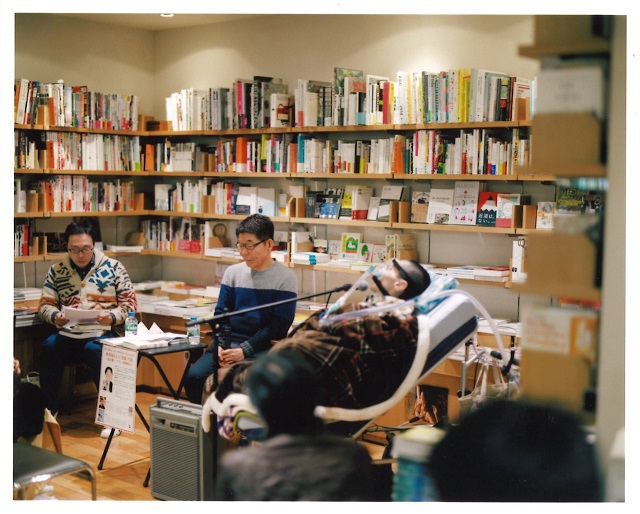

末井 ワタリウムで開催された齋藤陽道さんの写真展「宝箱」のオープニングのとき、齋藤さんがスカイプで岩崎さんとつないでくれて、パソコンを通してお話ししたのが最初です。お話といっても、周りにお客さんもいっぱいいたし、いきなりだったのであわてて「あっどうも」みたいな感じで、せっかくつないでくれたのに一瞬で終わってしまって。その節は失礼しました。

岩崎 私も初対面の人がちょっと苦手という性格でもあり、せっかくなのに言葉がうまく出てこなくて、失礼ながらあまりご挨拶もできなかった記憶があるんですけど。

末井 ぼくは『自殺』という本を2013年の11月に出しました。ブログで2年近く連載したものをまとめた本ですが、それを書き直すという作業をその年の6月ごろからやっていて、『点滴ポール 生き抜くという旗印』に出会ったのはその作業をやっていたころです。担当編集者の方が、参考になればということで送ってくれたんです。

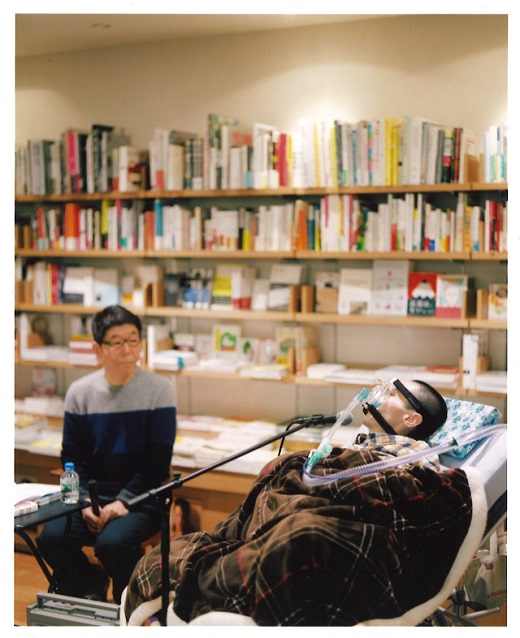

その本を見たとき、まず人工呼吸器をつけてベッドで横になっている岩崎さんの写真が目を引きました。人工呼吸器が顔を覆っているので、やはりちょっとギョッとしましたね。しかし、その視線が少年のような澄んだ目で、その視線にしばらく釘づけになりました。その写真を撮ったのが齋藤陽道さんで、本のなかにも何点か写真が入っていて、その写真をまず全部見て、それから文章を読んでいきました。

岩崎さんが書かれている詩の形式は、五行詩といっていいんでしょうか?

岩崎 五行で書く短い詩型で、五行歌といいます。

末井 その形式をはじめて知ったんですが、岩崎さんと五行歌という形式がすごく合っているんじゃないかと思いました。五行に収めるということ以外は自由な形式で、岩崎さんにとって、そのときの感情や想いを表しやすい形なんじゃないかと。

岩崎 ありがとうございます。短歌や俳句も書いてみた時期があったんですが、そのときには自分の思いが言葉の器にのせきれていない感じがあったんです。でも、その後、五行歌に出合って書き始めたら、一気に何十編も形になったんですね。溢れるような感じで。それは今までになかったことだったので、自分でも驚きました。ぼくにとって最もしっくりくる表現方法が見つけられたのは幸運でした。

「生き抜く」という決心が伝わってくる歌

末井 もちろん形式じゃなくて、そこに表現されていることに心が引かれたんですが、どの歌も「生き抜く」という決心が伝わってくるんです。それは、岩崎さんがギリギリのところで生きているからじゃないかと思ったんです。

ぼくらは、普段「生きている」ということを意識しながら生きている訳じゃないんですね。なんとなくダラダラ生きているんですけど、岩崎さんの歌から自分が「生きている」ということを再認識させられ、ちゃんと生きなきゃいけないと思ったんです。

ぼくはガンになったことがありますが、病気になったりするとどうしても「死」ということを考えますね。それから年をとると、あと何年生きられるんだろうとチラッと思うことがあるんです。そういうときに、生きているってことを大事にしたいと考えるんですが、岩崎さんはそれを毎日考えている。それはすごいことだなと思いました。そこから出てくる五行歌が命の輝きのようで、ほんとに素晴らしいんです。

昨年『自殺』が出版されてすぐ、吉祥寺のブックス・ルーエさんという本屋さんで『自殺』の選書フェアのお話があったんです。ぼくが『自殺』に関わるいろんな本を10冊集めるという企画だったんですけど、真っ先に『点滴ポール』が頭に浮かびました。

選書フェアでは選んだ10冊の本にそれぞれメッセージをつけたんです。『点滴ポール』には「3歳で筋ジストロフィーを発症。呼吸も食事も動くこともできなくなった岩崎さんが、絶望の中で見いだした希望。岩崎さんが書く五行歌は、どれも生きる決意に満ちあふれています。齋藤さんの写真も透明で素晴らしい」というメッセージをつけさせてもらいました。

今日、写真家の齋藤陽道さんも来られていますが、齋藤さんの写真は、写っている風景や事象を通り越してそのときの気持ち、その先にある魂をとらえているように思うんです。この本の写真も、岩崎さんの気持ちが伝わってくるように思いました。青空をバックにしだれ桜が咲いている写真がありますが、「ああ、光が満ちてるな」「きれいだな」「気持ちいいな」と、岩崎さんの気持ちになって歓びました。

岩崎 ありがとうございます。齋藤さんが撮られる写真を見ていると、そこに写されているのは、それは私たちが今生きている世界の一部なんですが、ああ自分はこんな輝きのある世界の中で生きているんだな。素晴らしいなって思わせてくれるんです。「嗚呼僕も 生きているんだ」と詠った気持ちとも響きあうような。

齋藤さんの写真は、目の前に存在する命や、世界の、明暗とかも突き抜けた最も深いところにある光源を見せてくれているようにぼくは感じています。

自殺者が愛おしい

岩崎 末井昭さんの『自殺』に出合ったのはツイッターで、紹介されている方がいて、はじめて末井昭さんと本のことを知りました。そこで、惹かれるものがあって、読みました。

タイトルが「自殺」ということで、はじめはやっぱり胸を突かれました。だけどその本を開いて読んでみると、なぜそういう風にストレートに「自殺」というタイトルにされたのか、思いが伝わってきました。

末井さんが本の中で、世の中の風潮として、自殺ということを話題にすることを避けるといいますか、直視しないで目を背けているんじゃないか、ギリギリに自分で自分を追い詰めてしまって、一生懸命がんばったのだけど死を選んでしまった人に対して、まずは悼む気持ちを持ってほしいと書かれているのを読んで、はっとさせられたんですね。

『点滴ポール』にも書きましたが、ぼく自身も今こうやって生きていますけど、以前に、自分の将来を悲観して、死のうと思った時期がありました。追い詰められてしまって、生きるか、死んでしまおうかという境目にあるときというのは、本当に紙一重のところで揺れ動いているんだと思うんです。

この『自殺』という本は、そういう人に寄り添ってくれる言葉がある。太陽のギラギラとしたものに照らされるというより、日なたのあたたかさを持って、心が弱ってしまって苦しんでいる人の傍に立ってあたたかく声をかけてくれるような、おしきせでなく、生きようとする方向に静かに風を送ってくれるような。ぼくのなかでは心を動かされた本なんです。

末井昭さんが『点滴ポール』を読んでくださったことを知りまして、私の本の感想を書いてくださったり紹介してくださって、本を通じて、こうしてつながることができてとてもうれしく思いました。

末井 いや、もう、そう言っていただけると嬉しいです。

ぼくは自殺未遂をしたことも、自殺をしようと思ったこともないんです。そういう人間が「自殺」について書いていいのかという疑問もあったんですね、自分のなかに。でも、自殺をする人に対して愛おしいと思う気持ちがあるんで、書いてもいいかなと。

世の中、いろいろと大変じゃないですか。人を蹴落としたりしないと、なかなか這い上がっていけないような競争社会のなかで、やっぱりそういうことをしたくないというか、人を傷つけたりしたくないという人は、優しくていい人です。そういう人は精神的に過敏な人ですから、そういう人が心を病んだりして社会からこぼれて、その先に自殺が待っているというイメージがあるんです。

ぼくのなかのイメージですから、全部が全部そうとは言えませんが、そういうケースも多いと思いまして。そういう人の人間らしさに対して、ぼくはコンプレックスを持っているような気がするんです。ぼくは図太いですから、すごく。

まあ、自分で自覚はないんですけど、知らないうちに人を蹴落としたり、人を傷つけたりしたこともあるんじゃないかと思ったりするんです。反省ではないんですけど、自分の図太さや無神経なところに対する罪悪感があって、自殺まで思い詰めてしまう人に対してのコンプレックスがあるんです。

だから、自殺をして亡くなった人を悼む気持ちがあるし、これから自殺しようとしている人には、「ちょっと待ってください」ってお願いしたいんです。

さきほど岩崎さんもおっしゃっていましたが、死のうかどうしようか紙一重のところで揺れている人に、できれば自殺を思い留まってほしいと、そういう人にこそ生きていてほしいという気持ちで書きました。

死のうと思ったとき、湧き上がってきた気持ち

司会 末井さんは自殺をしようと思ったことがないとおっしゃいましたが、岩崎さんは先ほどおっしゃったように自殺を考えられ、十代のときに自殺をしようと思われたと、本にも書かれていますね。

岩崎 はい。私は17歳のときに死のうと思ったことがあるんです。私はこのような身体で、進行性筋ジストロフィーという病をもっています。幼いころから、3歳には症状が現れていたので、この病気とはずっと一緒に生きてきました。

筋ジストロフィーにはいろんなタイプがあるんですが、基本的には、正常な筋肉がうまく作れなかったり壊れたりして、筋力が低下していきます。それで、だんだん身体の自由が奪われていくというものです。徐々に進行していくので、最初は階段をのぼったり、座ったり立ちあがったりできたのが、年を重ねるにつれ、走れなくなり、歩けなくなり、車いす生活となり。

そんな中、十代後半には、身体の不自由さもあって、外出もあまりできなくなり、自然と家の中に閉じこもるような暮らしになりました。そうした状況でいろいろと思いつめて、同世代の友達や知り合い、みんなの姿を思って、自分と違って楽しい高校生活を送っていたりするんだろうなとか、どうしても人と自分の境遇を比べてしまったんですね。

そうすると、本当に気持ちが沈んで暗くなるんです。人と比べている間は、本当に苦しかったです。なにかにつけても涙が出てくるんですね。なんで自分だけがということと。自分はできないけれど、周りはできると。そういうふうにどんどん自分で自分を追い込んでいって、ついには、この病気の体をもったまま生きていても将来はない、希望はないと思い込んでしまったんです。そのときにはじめて、自分で死のうと思いました。

末井 そのつらい気持ちはよくわかります。

岩崎 ですが、死のうと思ったときに湧き上がってきた気持ちというのは、このまま自分が死んでしまったら、自分はなんのために生きてきたんだろうという問いでした。そうしたらすごい、心の奥底から、このままでは死にたくないという気持ちが湧いてきたんです。

本当になんて言ったらいいかわからないんですけど、命の奥底、存在の奥底から湧き上がってくる、怒りというと語弊があるかもしれないけれど、そういう突き上げるものが、このままで死んでたまるかというような気持ちがふっと湧いてきたんです。

それがきっかけになって、自殺するのをやめました。だけどそこで自分の気持ちがすっかり整理されたわけではなくて、そこからもいろいろ葛藤があって、苦しんだり悩んだりしたんですけど、やっぱり最後には自分、病をもちながら生きる病気を含めての自分なんだ。そのままの自分で生きればいい、人生を生きればいいんだって心から思うことができたんです。

そうすると、人と比べて嘆いてばかりいることがなくなっていったんです。ようやく病を含めての自分として、生きるという気持ちが固まった時に、はじめて私は、自分の人生を生き始めたんだと思うんですね。

末井 よかったですね。体が健康な人でも、自分の人生を生きている人って少ないんじゃないでしょうか。みんな人と比べて、人を気にしながら窮屈に生きているように思うんですけど、そういうことから抜けられてよかったと思います。

その時は、まだ詩を詠んだりはしてなかったんですか?

岩崎 はい、まだ今のような形で詩を詠んだりはしてなかったです。

どん底で見えてくるもの

末井 その心の底から生きてやろうという気持ちが湧きあがってきたというのは、すごいっていうか、その瞬間みたいなのはあるんですか? それともじわじわですか?

岩崎 そうですね、その場で本当に死のうと思ってナイフを見つめた時、あふれるように涙がぽろぽろ流れてきました。でもその次の瞬間に湧きあがってきたんです。自分でもなんでそのときに、気持ちがぐわーっと湧き上がってきたのか、不思議なんですけど。

なんて言うんでしょう、反発と言いますか、気持ちが沈むところまで沈んでしまって、そこから、起き上がる、反発力で起き上がるような。

実際そこで、なぜそういう気持ちが湧いてきたかというと、自分でもなかなか説明がつかないんです。けど、人間に限らないですけど、命っていうものはやっぱり、中心に、芯になっているようなところに、生きようとするエネルギーっていうものがあるんじゃないか。生命力とでも呼べるようなものが。普段はあまり気がつかないですし、自覚もできないんですけど。

末井 ぼくにも涙がぽろぽろ流れてくるどん底の時があったんですけど、いま考えると自意識のせいだったように思います。二十歳を過ぎたころですが、仕事もうまくいかなくて、友達もいなくて、お金もなくて、こんな社会なんてぶっ壊れてしまえって思っていたんですけど、自意識が強くて人を遠のけていただけだったような気がするんです。

人とうまくつながっていくのはいまだに下手なんですが、人とつながりたい、人とのつながりが一番大事だと思うのは、その経験があるからだと思うんですね。

だらだらといい加減に生きていたら、あまりそういうことはないと思いますけど、どん底にいるといろんなことを教えられますね。

岩崎さんはどん底で、生きようとするエネルギー、命の芯にぶち当たったわけですね。どん底の時って、命の光を見たというようなことがあるんじゃないですか。攻めるというか、ここではじめて、本当に生きようという気持ちが湧き上がってくる。まあよかったといったら失礼かもしれないですけど、病気がそうしてくれたというところもあるわけですよね。

岩崎 そうですね、どん底の暗闇にいたことで、その闇によって見えてくるものがある。命の光といえるかもしれません。病気は医療の力で治せるなら治した方がいいですし、私も持病に治療法があるなら治したいです。

けれどそのこととは別の次元で、病によって、こうした実感を持つことができた。その意味では、よかったというと変ですけど、病によって得るものがあったと思います。単純に、病=マイナスとは言い切れないところがありますね。

看護師さんが優しくしてくれて、死のことが吹っ飛ぶ

岩崎 本の中で、ご自身の病のこと(大腸ガンを患われたこと)を書かれていますが、「病」もしくは「病むこと」についてはどう受けとめられているのでしょう。

末井 ぼくは子供のころ疫痢になったことはあるんですけど、体は丈夫につくられているらしく、それ以後病気をしたことがなかったんです。だからガンと言われた時、びっくりしましたよ。今は二人か三人に一人くらいがガンになるっていう確率だって聞いたことあるんですけど、まさか自分がガンになるなんて思ってないんですね。皆さんはどう思ってるかわからないけど、ぼくは思ってなかったんです。えっぼくがガンなの? みたいな感じで。最初ちょっとびっくりしましたね。

だからといって落ち込むことはなかったんです。『自殺』にも書いたんですけど、かなり重傷のガンなのにむちゃくちゃなことをやっていた作家の永沢光雄さんがいて、そういうのを見ていたので。

永沢さんは重傷の喉頭ガンなのに、手術の前に病院を抜け出して奥さんと飲み歩いたりしていたんです。病院に見舞いに行くとベッドはもぬけの殻で、「家に帰ってますからここに電話して下さい」って貼り紙があって、電話すると「こっちに来ませんか?」と誘われて、家に行くと「せっかくガンになったんだから、あの人も呼ぼう」「あの人も呼ぼう」ってどんどん人が増えて、みんなで朝まで酒を飲むみたいな、めちゃくちゃな生活をしている訳です。そういうめちゃくちゃなガンの人がいて、しかも手術して治った訳です。そういうことを知ってましたから。

病気に対してどういうふうに思ったかというと、やはりチラッと死のことは考えますね。でもそれまで入院したことがなかったので、病院での生活、たとえば看護師さんたちが優しくしてくれたりするので、何か自分が世界の中心にいるようなハイな気分になって、死のことなんか吹っ飛んでしまったんですね。根っから楽天的に出来てるんだろうと思います。

統計で自殺の原因の一位に上げられるのが健康問題なんですけど、体が病むことで心が病んでしまうからだと思うんです。病気を悪いものとしてしか捉えられないことに原因があるんじゃないかと。

それで考えたのは、ぼくは体を過信していたんだと思ったんです。朝まで酒を飲んだり、かなり体に負担になるようなことをやっていたので、ガンになったのは「これ以上は体が持ちませんよ」という警告だと考えて、退院後は生活態度をあらためたんです。

朝までお酒を飲んでも、最後は気持ち悪くなって吐いていただけなので、無理のない生活のほうが本当は快適なんだってことがよくわかりました。病気によって快適な生活が出来るようになったとも言えますね。

だから病気は悪いものではなくて、そういうことを教えてくれることなのではないかと。まあ、ぼくは病気が治ったからそう言えるのかもしれないですけど。

表現することで、心が動くようになった

末井 岩崎さんは25歳のとき、詩を書き始めたんですよね。表現することでご自分がどのように変わりましたか。

岩崎 それまで私は、何かを創作するとか作り出すとかいうことは一切やってきませんでした。詩を書くようになる前、20代の前半にとても体調が悪い時期が4年ほどあったんです。栄養を、口から食べることもだんだん出来なくなってきていまして。それで経管栄養をするということにもなったりして。

その20代の前半は、経管栄養を始めたとか人工呼吸器を使うようになったとか、いろいろ自分の中で病気によって生活が変えられてしまったと言いますか……。

そういう時期、すごい吐き気にたびたび襲われまして、それは筋ジストロフィーが関わってのことというより、今思えばその一番の原因はストレスからきていたのではないかと思うんですけど。すごい吐き気に絶え間なく苦しめられるんですね。

その吐き気っていうのがとんでもない吐き気で、365日ずっとという訳ではないんですけど、定期的に、発作的にくるんです。一回そういう症状が出始めると口からは何も入れられなくなるし、何も受け付けなくなる状態になってしまって、そのままだと命がもたない。

そのために入院をして、点滴をしてもらってしばらくそれで落ち着かせて、ようやく退院して家に帰るとまた数ヵ月かそこらで、具合が悪くなって病院に戻る。

そういう生活の中では何かを前向きに考える余裕なんてないんです。だから自分がこれからどうやっていこうとか、何をして生きていこうというなんて思えない、浮かんでもこない。もう、ただただその苦しみに飲み込まれて、ぐっと体を丸めて嵐が過ぎ去るのを待つしかない。それ以外の気持ちはないような状態だったんです。

末井 比べるのもなんですけど、歯が痛いとき何も考えられないのと同じですよね。

岩崎 はい(笑)。これはほんと、そうなんです。考えられるどころじゃないんですね。やっぱり気持ちが悪いとか痛いとか苦しいっていう体の状況は、できるかぎり取り除いていかないといけないですね。しみじみ思います。

25歳くらいになるとその吐き気の症状がだんだん落ち着いて起こらなくなってきて、そこで初めて少し考えるようになったんですね。「自分はこれから何をして生きていこう」って。その年になって何をするかといっても、ほとんど手がかりもないような状況でした。

でも、やっぱり何かを見つけたい、自分のできること、寝たまま、ベッドの上で、こういう生活をしている自分、体の不自由な自分でもできることがあるんじゃないかと思って、模索を始めたんです。そこで突き当たったのが、短い詩を書くこと。短歌や俳句を書いてみようと思ったんです。

私は文章を書くのが得意でもないし、好きでも全くなかったんで。最初は本当に続けていけるのかどうかもわからなかったけど、あれは無理、これはダメって考え出すと何もできないので、すこしでも関心が向いたものを、とにかくはじめてみました。

それでも、そういう自分にできること、言葉で表現することを見つけたっていうのは、私の中ではすごく大きくて。それで、何が変わったかというと、だんだんと心が動くようになってきたということ。

なんていうのかな、どうしても病気の障害の環境に引っぱられてしまって、人との関わりが希薄になって、生活感が奪われてしまったような状況があったんですけど。そういうのが、何かを表現するということによって、心が動くといいますか。こわばっていた心にだんだん血が通い出したような、そういう感じになったんですね。

末井 「心が動くようになった」というのはいい表現ですね。生きているということは、たえず心が動いているということですよね。ぼくらぐらいの年になると、心が動かなくなる人もいるんです。命はあっても死んでるのと同じで。

イメージ操作から抜け出す想像力

末井 ぼくは書店さんで『自殺』選書フェアをやるときに、「ネガティブをポジティブに」っていうことをテーマにしようって思ったんですね。なんでそう思ったかというと、高齢化社会とか格差社会とか過労働で働いている人が疲弊していくとか、世の中がどんどんネガティブになっているような気がしたからです。でも、ネガティブなことでも考え方を変えればポジティブになるんじゃないかと。

高齢化社会でも、生産力は落ちるかもしれないけど、年をとっていくことは気持ちが穏やかになることでもあるから、そういう人が増えれば社会がよくなるかもしれないし、病気はよくないことと思われているけど、岩崎さんのように病によって得ることもあると言える人がいるわけです。

病気や老化や死というのはネガティブなことの代表選手みたいになっていますけど、人々に不安を与えることで商売になることがいっぱいあるから、テレビなどの媒体でことさら不安を煽っているということもあるんです。そういうマスメディアのイメージ操作から抜け出す想像力が必要じゃないかと。

極端なことを言うと、「死」ということは無いんではないかと、死のイメージで死がつくられるだけじゃないか、みたいなことを考えたりしているんです。

ネガティブをポジティブにするためのもう一つ大きな要素は、表現するということです。ぼくの母親は、ぼくが小学校1年生のときに近所の男とダイナマイト心中していて、そのことはある時期まで人に話せないことでした。

それから、食べるものもないぐらい貧乏だったり、工場に憧れて就職したら、奴隷みたいに働かされる職場だったりで、二十歳ぐらいまではネガティブなことばかりだったんですけど、のちにそれを文章で書いたりすると、みんなが面白がってくれるんですね。それまで自分のなかでネガティブな要素として人に話せなかったことが、表現することでポジティブに変わるんです。

母親の自殺のことは、芸術家の篠原勝之さんに話したらウケて、それから平気で人に話せるようになったので、ウケることは大事なことかなと。それがネガティブをポジティブにすることかなと。要するに自分の気持ちのことですね。気持ちがネガティヴになっているものをポジティヴに変えていくっていうことですよね。それが表現するということではないかと思って。

生きていれば、心の中に言葉がある

岩崎 本の中にも、末井さんが篠原勝之さんにお母様のダイナマイト心中のことを話されたとき、篠原さんが純粋に、同情を交えず、自然体で聞いてくれたということが書かれていましたが、ぼくもこれまでの歩みの中で「自分のことを話す」って、生きていくなかでとても大事なことだなと思うようになりました。

「受けとめてもらえた」「そのまま聞いてもらえた」という体験は、人を力づけるものだと思います。自分の奥底の思いをその一端でもよいから知っていてもらうこと、それだけでも人は支えられることがあると思うのです。また「受けとめてもらえた」という感動は、相手は人だけにかぎらず、1冊の本や1枚の絵など、文学や芸術作品を前にしての場合もあると思います。

末井 篠原勝之さんに話す前のことですけど、母親の心中のことを唯一話せる友達が一人だけいて、ずいぶん救われたように思います。自分のなかのネガティブなことを話しても、それを自然に受けとめてくれる人がいると、重っ苦しい気持ちが軽くなって力づけられますよね。

受けとめてもらえるということで言えば、『自殺』を書いたことはぼくにとってかなり大きな励みになったんです。

ブログで連載をしだして半年ほど経ったころ、ツイッターを始めたんです。それで、「自殺」を更新したことをツイッターで書くと、読んでくれた人が「真っ直ぐ伝わってくる」とか「救われた」とか「心が弱っているとき体に染み込む」とか書いてくれて、それまで自分が書いた本がそういうふうに直接的にほめられたことがなかったもので、それが大きな励みになったんです。SNSをバカにしていたんですが、SNSで力をもらえることもあるんだとつくづく思いました。

『自殺』は、生きづらさを感じている人を励まそうと思って書いていたので、逆に自分が励まされるとは思っていなかったですね。だから余計に嬉しかったんです。

岩崎 そうですね。ぼくも、詩をこうやって書くようになって、ブログを作ってネットでも出すようになったんです。そうするとたまに、詩を読んでくれた感想のメールやコメントをいただいたりするんです。その中にはご自身のことが書かれていて、読んで助けられたとか励まされたというような言葉があったりするんですね。

本当にささやかなものだけどずっとこうやって書いてきて、誰かが見ていてくれて読んでいてくれているという。本当にまっすぐ受け止めてくれて、それで言葉を返してくれているということで、励まされると言いますか、本当に心を支えてもらっている。生きようとする気持ちを後押ししてくれている、そういうふうな気持ちになるんですね。

自分のことを話す、というと「自分語り」とか言って揶揄するような見方をする向きも一方であると思うんですけど、もちろんすべてを話す必要はないけれど、何か自分の思いの一端を見せる、語るというのは大事なことだなと思うんです。表現するということは、自分のことを話すということだけではないですけど、大事なことだなと思うんですね。

話した人も聞いた人も、心を動かされるんじゃないかと思うんです。別に作家とか詩人とかそういう表現するような立場にならなくても、みんな生きていれば心の中に言葉があると思うんです。自分の思い。そういうのを誰かに話す、聞いてもらう、また、そういう話を聞くということが、人間にとって生きていく上で本当に大事なことなんじゃないかと。心豊かにしてくれることなんじゃないかなと思います。

東日本大震災の後押しと、自殺者の霊

司会 「自殺」をテーマに踏み込んで書いていくことは勇気ともいえる思い切りが必要ではないかと思います。ためらいといったようなものはありましたか?

末井 ぼくは自殺を考えたことがないから、そういう人間が自殺をテーマに書いてもいいのか、ということは考えましたが、母親が心中しているので、それを免罪符にすれば誰も怒らないだろうという考えはありました。

それよりもまず書けるかどうかっていう、最初に「自殺」を書きませんかっていうお手紙を、朝日出版社の方からいただいて、それでお会いして話をしたんですけど、書けるかどうかっていうことと、書いても面白くなるのかどうかっていう、その2つですね。「面白い自殺の本」という要望でしたから。

やはりテーマが「自殺」ですから、あまりふざけたことは書けませんし、そのなかで面白くするには、自分の恥ずかしい体験を洗いざらい書けばいいんじゃないかと思うようになってきて、それで書けるんじゃないかと思うようになったんです。

それでも一年ほど書くか書かないか悩んで、最後の後押しは東日本大震災でした。自分も何か人の心に届くようなことをしないといけないと思うようになって。

書き出してからは毎回大変でしたけど、ためらいのようなものはなかったです。それより、自殺者の霊のようなものがそばに立っているような気がするときがあって、その人に向かって書いているようなときもありました。読者に届くか届かないかという不安がいつもあるんですが、そういうときはなかったですね。

東日本大震災と人工呼吸器

司会 お話に出ました、東日本大震災についてお聞きしたいと思います。今回のトークの会場にもなっている仙台は、岩崎さんが生まれ育った場所で、震災のその日も仙台にいらっしゃいました。そのときのお話をお聞きしてもいいでしょうか。

岩崎 はい。仙台の中心部の方だったので津波ということはなかったんですけれど。全域で長期の停電になってしまったことで命が脅かされました。

私は常に人工呼吸器を使っていますので、それを動かす電気がないと生きられないんですね。そこで震災にあって電気が落ちてしまった。人工呼吸器は内部にバッテリーが備わってはいるんですけど、それはあくまで非常用ですからそんなにもたない。

呼吸器の機種や使用状況によって時間はまちまちですが、私の場合は8時間くらいは内部バッテリーで動かせます。けれどそのバッテリーが切れてしまえば、あとは手押しで呼吸を確保させる道具を使ってしのぐしかなくなります。

それは押すと凹み、緩めると戻る風船みたいなものに接続の管がついた医療器具なのですが、それを人の手で押し続けて、呼吸を確保するんです。これは最終手段なので、そうなるまえにバッテリーで動いているうちに電源のある場所に逃げなくてはいけません。

それで、急いで移動しなければならないんですが、私は身体のあちこちの関節がすごい硬くて、手足や腰、首などを動かせる範囲が決まっていて、介助の仕方が細かくあります。無理に動かされてしまうとすぐに痛めてしまうんです。私の介助方を心得ていて熟練した人じゃないとなかなか介助が難しいという困難があったんです。

しかもマンションの2階でエレベーターも止まっているので、簡単には移動できず、困ってしまったんですね。その時に、マンションの管理会社の方が、たまたま通りかかって声をかけてくれたんです。そこで今の窮状をお話ししたら、その方が救急車を呼びに走ってくれて。

末井 それは幸運でしたね。普段あまり頭にないんですけど、電気が落ちると命が危ない人がたくさんいるわけですね。

岩崎 見ず知らずの方なんですけど。だけど震災直後で救急車はなかなかつかまりません。119番をかけても通じないし。どこでどうやって見つけて来てくれたのか、たぶん、すごい走り回ってくれたと思うんですよ。

夜も近くなってきたころ、その人が救急隊をつれて一緒に来てくれたんです。それで救急車に乗ることが出来て、電源も確保して、病院に避難することが出来たんですね。

ぼくのように呼吸器を使っている、いろんな医療機器を使ってる、使わなければ生きられないんですけど、そういう人は少なからずいるんですね、世の中には。目立たないけれど。

そういった医療機器を動かす電気を失うっていうことが、即、命を失う危機に直結することは、頭ではわかっていても、震災に遭って、実際にその大変な危機に直面して身をもって知りました。

病院に避難入院して電気が回復するまで過ごすわけなんですけど、そこに着くまでは、情報がほとんど入ってこなくて、周りの状況が今どうなっているのかがわからなかったんです。

末井 東京は停電はなかったんですけど、携帯電話がつながらないとか、交通機関が麻痺して大勢の人達が歩いているとか、そういう非日常感に不謹慎にもぼくはワクワクしていたんです。まだ現地の被災状況もまったくわかりませんでしたから。

岩崎 病院で初めて新聞の記事を見て、もう、衝撃を受けてしまった。まさかこんなにっていうような。本にも書いていますけど、地元の新聞に載った一面と、大きな被災を伝える、被害状況を伝えた記事を見て、愕然としたんです。自分を揺るがすようなショックを受けた。とても見ていられなくなって、新聞を閉じてもらいました。本当に言葉がなかったんですね。

震災と表現

岩崎 震災に遭って、それから一ヵ月ほど詩を書かなかったんです。何も書けなかった。なんていうんでしょう、震災のことについて何か言葉で触れるということを恐れたんですね。

自分は、電源を失って一時的には命の危機に脅かされ、大変だったということはあるんですけど、家族や近しい人を失ったわけでもなく、住む家がなくなってしまったわけでもない。津波の恐ろしさを知っているわけでもない。

そういう自分が、震災のことについて何か表現で触れるっていうことは、とんでもないことじゃないかって思ったんです。

もうどんな言葉も出てこないって思っていた。それで一ヵ月詩を書かなかったんです。

震災から一ヵ月後にまた大きな余震がありました。民間の避難所に行って電気を確保することになったんですが、そこで、たまたま仙台に来ていた友人と会うことができました。その時、「詩を書いているのかい」って聞かれたんですね。

書いていないということ、なんで書けなくなっているのかを一通りお話ししたんです。そうしたらその友人は、文筆に携わる人でもあったんですけれど、「今こそ書く時じゃないか」「今書かないでいつ書くんだ」って私に言ってくれたんですね。そこで心動かされるものがあって、詩を書いていこうと思ったんです。

そうは言っても葛藤や、ためらいはあったんですけれど、でも自分の感じたこと、経験したことをそのまま書くしかないと思ったんです。それでも、心の中には、言葉がない。どうにも書けない、言葉が出てこないということを、やっぱりこれから書くのであればそれをはじめに言わないといけないと思って、詩にそのことを書いたんです。

末井 その「もう言葉がない!/まして歌など出てこない/なぜできる?/なぜできようか!/心がこわばり動かない」という歌に、岩崎さんのそのときの葛藤やためらいが表れていますね。

ぼくは震災に後押しされて朝日出版社第二編集部ブログに「自殺」を書き始めたんですけど、後押しされたのは震災から半月ほど経ってからのことなんです。

震災の日には当然テレビなどで報道されますよね、津波の状況などが。ぼくが見てびっくりしたのは、仙台の飛行場に津波が来ているところを、空から撮ってるわけですよ。まるで映画のシーンみたいに。えっ、こんなことが起こってるの? みたいな感じだったんですよ。でもやっぱり人ごとだったんですね。東京にいたし、自分たちに被害が起こってるわけじゃないですから。

お祭りというと被災者に申し訳ないんですけど、そのときはそんな気持ちだったんです。町に人が大勢出ているのを見に行ったり、パチンコ行ったり麻雀やったり。ほんとに不謹慎で申し訳ないんですけど。

しかし、そのあと、避難されてる方々のインタビューがテレビで報道されて、それを見ていてだんだん自分も何かしないといけない、いけないということじゃないな、何かしたくなるというか、人のために何かをしたいというような、そういう気持ちになってくるんですね。

そのとき、ぼくはパチプロの本を作っていたんですけど、パチプロの人なんかもボランティアに行く! とか言い出して、パチプロがボランティア? とか思ったんですよね。パチプロなんて、そういうことに背を向けて、反社会的に生きてる人なのに、そういう人もボランティアに行きたいと思ってるって。ちょっと驚きました。

ぼくはボランティアに行こうとは思わなかったですけど、思わないというより行けなかったですね。会社もあったし、年もとってるし、行っても迷惑になるだけだし。だからそうじゃなくて人の心に届くようなことをしたいと思いました。それが書くきっかけになったと思うんです。

生きる手ごたえ

岩崎 『自殺』に書かれている、「人生の着地点」という月乃光司さんの言葉に心を動かされました。

「こんな俺でも五十近くになってようやく着地点があったわけだから、どんな人にもある気がするんですけどね。それを考えると死なないほうがいいなと思ってるんです」という。

ぼくも生きていくなかで、そうした着地点みたいなものはあると感じます。末井さんは「人生の着地点」を感じられることがあるでしょうか。

末井 月乃さんは、引きこもり、アルコール依存症、自殺未遂、精神科へ入院を繰り返して、いまはお酒もやめて会社で働いていて、その合間に本を書いたり「こわれ者の祭典」というイベントをやっている方なんです。

その「こわれ者の祭典」を何度か見させてもらったんですけど、すごく面白いんです。精神を病んだ人たちが出演するんですけど、出ている人も、見ている人も救われるようなイベントなんです。月乃さんは、そのイベントを続けていくことに着地点を見つけたと言っています。

ぼくの場合、これまでいろいろよくないことも経験してきましたけど、今ではよくないことも自分にとってはいい経験だったと思っていて、着地点と言うと「今」だと思いますね。また明日になったら明日が着地点のような気がしてるんです。

ぼくはいつも早とちりするというか、何も考えないで行動することが多いんですが、そのために無駄な回り道をしてきたと思うんです。

たとえば、工場に就職したことも、工場は素晴らしいものだっていうイメージがぼくの中にあって、勤めてみて初めてどんなとこかわかることになるんです。あとキャバレーの宣伝課に勤めたこともあるんですけど、そこに行ったのもキャバレーこそ自由に表現が出来る場所だと思い込んだからです。

そういうふうに回り道ばかりしてきたけど、そのぶん経験の幅が広くなったというか、そういう経験を文章などで語れるようになって、それまで無駄のように思っていたことも、自分にとってすべて必要なことだったと思うんです。

真っ直ぐじゃなくて、クネクネした人生の道を歩いてきたんですが、借金地獄とか離婚とか結構大変なこともあったんですが、今思うとそれも自分をいい方向に導いてくれていると思うので、着地点は今だと思うんですね。本当にどんどんよくなっている。それは経済的にとかじゃなくて、気持ちのことです。そしてそれは、今日より明日、明日より明後日のほうがよくなると思うので、最終的な着地点は死ぬ時かなと思ったりしてるんです。

岩崎 今が着地点というのは、私の中でも本当に、そうだなあと思いますね。本当にいろいろあったりもしたんですけど、昔と今を比べると、確かに体はすごく不自由になってしまって出来ないことが山のように増えてしまって。

そこだけを見ると悪くなってるような、どんどん年を重ねるにつれて苦しい状況だけが深まっているように見えてしまうかもしれないけれど、私の中ではそういう感じは全くなくて、末井さんがおっしゃっているような意味では、よくなっている。自分の中では、以前よりも、生きる手ごたえを感じられているんですね。

そりゃ、体は、一見すれば本当に不自由で、楽しいことも何もないんじゃないかっていうふうにみんなに見られてしまう向きもあるかもしれないけど、私の中ですごく今、生きてるんですね。

確かに、走ったり、歩いたり、いろんなことができたり、おいしいご飯が食べられたりとか、出来たら素晴らしいです。今だってそういうふうに出来たらいいなって思うことはある。別にそういうのはいらないって思ってるわけでもないですし、あったらあったで本当に素晴らしいことだと思うんです。

だけどそれ以上に、自分の中で生きる手ごたえっていうものがあれば、その人がどんな状況で、人にどう言われようが、思われようが、関係ないんですね。

身体が不自由になったことで困っていることとか、悩んたり、苦しんだりすることもあるんですけど、けどそれ以上に、生きる手ごたえがあるんですね。だからそういうものがちょっとでも感じられたらもう、十分。

十分ってここで言ってしまうとあれなんですけど、これから先だっていろいろなことが待っていて、悪いこともあると思うんですけど。けどそれ以上に心が、自分の心、命が輝くような瞬間に会えるっていうようなことは、なんとなく感じているんです。

だからぼくは、自分に、もっている寿命が尽きるまで最期まで生き抜こうと思うんです。「生き抜くという旗印」っていうのも、そういうところなんです。

現実の叫びの一行

お客さんから質問:お二人ともネット上で文章を発表されている方ですが、匿名の世界なので、いろんな人がいて、たまに嫌な書き込みとかもあるかもしれませんが、ネットの社会に疲れたりすることってないですか。

末井 ぼく、批判に弱いんですね(笑)。「自殺」を読んで、「最低のやつだ」みたいなのもあるんですけど、チラッと見て「あ、批判されてる」と思うと読まないようにしてます。読むと気分が落ち込むし、反論書きたくもなるし、反論書くのは無駄なことだし、無視してます。

岩崎 ぼくも、すごく少ないんですけど(笑)、何回か、ネットを通じて見ず知らずの人から嫌なことを言われたりすることはあります。単なる揶揄や冷笑、挙げ足取りの類は受け流せばいいんですが、それがなかなか難しい。

やっぱりぼくも弱いので、どんなものでも読んだりすれば凹むんですね。気にしなければよいのに気にして、それでしばらく悶々としたりして。だけど、その言われたことを、しばらく時間をおいて考えてみたりすることもあるんです。

あるとき、たった一行でぐさりとくることを書かれたことがあって。最初はなんでこんなこと言うんだろうとか、自分自身、かなりの月日、人知れず落ち込んだりもしたんですけど、そうやって考えているうちに、その一行はまぎれもなく、この人の心からの叫びなんじゃないかなって思い直すようになったんですね。

そういうふうに考えた時、少し受け取り方が変わったと言いますか、この一行から眼をそらしてはいけないなと。

末井 ちなみにその一行って、どういう言葉なんですか。

岩崎 私が日常的なことで、ツイッターでつぶやいたことに対して、返ってきた言葉でした。私は常に誰かの介助がないと生きられないし、暮らしていけない。だから祝日の日にもヘルパーさんに助けていただいているんですね。介護や医療の支援者さんの絶え間ない手助けがあって、ぼくの暮らしが成り立っています。そのことについて率直に本当にありがたいという気持ちを持っているんです。その思いを素朴に書いた。

そうしたらそれを受けて、見ず知らずの人ですが、たぶんどこかで介護系の仕事に携わっている人ではないかと思うんですけど、「そのために死んでます」という一言が返ってきたんです。「そのために死んだように疲れきっています」という意味だったと思います。

介護の仕事の厳しさというのは本当に切羽詰まった大変な状況が、現実にあるんですね。それは国の制度の不備が大きく原因していて……。その改善が遅々として進んでいなくて、結果的に慢性的な人手不足を招いている。少ない人手で多くの人を支えているという困難な現実です。

その人がよほどの厳しさに日々直面しているからこそ、そういう言葉が一行、ぱっと出てきたんだと思うんです。現実の叫びの一行なんだと思うんです。そんな言葉が発されなくても済む状況にしなければいけないし、そうしなければなと、時間がかかりましたけれど、思い直したんですね。

末井 「そのために死んでます」ってきつい言葉ですね。ぼくだったら相当落ち込んで、相手を恨んでるかもしれません。それを、その人の「叫び」だと思えることはすごいと思います。

「本当にそう思うこと」が、「祈り」じゃないか

末井 『点滴ポール』に「本当に/そう思わなければ/祈りでは/なく/呟きなんだ」という歌がありますが、その「祈り」について思われていることをお聞きしたいと思います。「祈り」の先には神様がいるのでしょうか?

祈りっていうのが、わかるようなわかんないような。言葉としてはわかりますよ。ぼくも毎朝、戦争反対て祈ってるんです。ツイッターで毎朝起きたときに「戦争反対!」て一言だけツイートしてるんですけど、でもそれが祈りかっていうと、自信を持って祈りだとは言えないんです。

神様っていうことでいえば、神様のようなものがあるとは思うけど、はっきり神を意識して信仰するっていう気持ちになれないんですね。いつかなれるかもしれないけど、今はなれないですね。なんだろう、なれないというか、神ということがわからないんです。だから、祈るってどういうことか聞いてみたかったんです。

岩崎 「祈り」ということについて、私自身も、なんだろう? って気持ちはもっています。確かに簡単にこうだと説明できるものではないと思いますし、終わりのない問いのようなものでもあると思います。

でも、今の、自分の生きている中での実感として、それは詩にも書いていますが、自分自身が本当に心の底から、一個の存在の底、命の奥底からとでも言えるようなところから、「本当にそう思うこと」が、「祈り」じゃないかなと思うようになっているんですね。

身で読むと書いて、「身読」という言い方がありますけれど、それと同じで「身で思う」という感じでしょうか。

「本当に/そう思わなければ/祈りでは/なく/呟きなんだ」。そこには、ぼくのこの思いはまだ上滑りしているだけの“つぶやき”に過ぎないんじゃないかと自分に向けての問いが込められてるんです。

で、本当にそう思うことが祈りだってことを感じる経験があったんです。まだ絶え間ない吐き気の苦しみにのみ込まれていて、気力も何も出てこなくて、ただただ茫然と月日が流れていくのに身を任せていた時期でした。

たまたま、部屋でお茶かなんかを飲ませてもらいながら、母ととりとめのない会話をしていた時、ふいに私がぽそっと言ったんです。別に母に何か愚痴とか恨み言を言うために言ったわけじゃないんですけれど、ふいにこう、出たんですね。「ぼくにはもう夢も希望もないよ」って。

そうしたら、母が「お母さん悲しいな」って、ぽそっと言ったんです。たった一言。私がその時点で「もう夢も希望もないよ」って言ったのは、私が心から思ったことだった。

その言葉に対して、「お母さんは悲しいな」って言ったっていうのは、やっぱりそこには、子どもが生き生きと輝いて、生きがいをもって生きていって欲しい、子どもが幸せであって欲しいという気持ち、願いっていうのが込められていると思うんです。

目の前で子どもが、生きがいを見出せずに苦しんでいる、絶望のどん底で夢も希望もないと言っているのを見て、それを目の前にしたら親は悲しい。そして「悲しい」って言ってくれる、その言葉もまた本当に心の底、命の底から思っている言葉なんだと思うんですね。だから、それも「祈り」だと思うんです。

そういう言葉を聞いて、その場では目に見える変化みたいなものは、起こらなかったんですけど、その時、本当に言った言葉に対して、本当で答えてくれる経験と言いますか、自分では自覚出来なかったけれど、何か動かしたんじゃないかと、私は今は思うんです。そういうことは、自分だけじゃなくって、周りの人の気持ちというか命といいますか、そういうのも何かしら揺り動かしていくんじゃないかと思うんです。

末井 心の底、命の底から思ってる言葉が祈りに通じるというのは、ぼくもそう思います。

岩崎 そういうところで命が動いて、絶望の中にいたような、どうにもできないような気持ちでいた時でも、そこから動き出す、抜け出していくきっかけのような、そういうものにもなったと思うんです。

「祈り」っていうのは、個人的な願望を誰かに叶えてもらうためというとらえかたとは、また別のもっと深いところで見るといいますか、命が持っている計り知れない働きを呼び起こすようなものでもあるんじゃないかなと思っています。

末井 実際、岩崎さんが絶望から抜け出したわけですから、「祈り」が通じたんだと思います。

司会 本日、この会の直前にはじめてお会いしたお二人とみなさんと、濃密な時間を一緒に過ごせたなと思います。最後に一言ずつ、お願いいたします。

末井 岩崎さん、ありがとうございました。岩崎さんの言葉は魂から発せられているようで、一言一言が心に響いてきました。今後も歌や文章を書いて、人々を救っていただければと思います。今度、エッセイ集が出るんですよね。

岩崎 はい。エッセイ集は今夏に刊行する予定です。末井さんの書かれた『自殺』のように、揺れ動きながらも今を生きている多くの人に深く寄り添えるような本にできたらと願っています。私が文章を書いたり本を出したりとかしていなければ、たぶん末井さんとはお会いできなかったと思うんです。奇跡的なことだなと感じています。今回、言葉を通じて出会えたということがとても不思議と言いますか、幸せなことだなと感じています。末井さん、本日はありがとうございました。

関連記事

プロフィール

齋藤陽道

1983年、東京都生まれ。写真家。都立石神井ろう学校卒業。

末井昭

1948年、岡山県生まれ。工員、キャバレーの看板描き、

『ウィークエンドスーパー』、『写真時代』、『

岩崎航

1976年、仙台市生まれ。詩人。本名は岩崎稔。3歳の頃に進行性筋ジストロフィーを発症。17歳のとき、自分の未来に絶望して死のうとまで考えたが、「病をふくめてのありのままの姿」で自分の人生を生きようと思いを定める。現在は胃ろうからの経管栄養と人工呼吸器を使用し、仙台市内の自宅で暮らしている。20代半ばから詩の創作を始め、2006年に『五行歌集 青の航』を自主制作。2013年、『点滴ポール 生き抜くという旗印』(ナナロク社)を刊行。谷川俊太郎氏、糸井重里氏ほか、多くの賞賛を受ける。

航の SKY NOTE http://skynote21.jugem.jp/