2012.02.07

社会保障の問題は、財源の問題(だけ)ではない

この間、社会保障改革をめぐって報道される政府の考え方は、以下のように聞こえる。

「高齢化で社会保障支出(年金と医療費)の増大に歯止めがかかりません。なのでいいかげん消費税増税させてください。そのかわりに行政改革を推進しますので、あまり不支持に走るのは勘弁して下さい。」

この「見返り」として報道されるものといえば、公務員人件費(および年金)削減、独立行政法人統廃合、天下り規制など、公的セクターの雇用をターゲットにしたものが多い。たしかに公務員人件費を削減することの歳出削減効果は大きい。しかしだからといって社会保障改革の中身の議論を軽視していいということにはならない。

財源議論から中身の議論へ

1月6日に閣議報告された「社会保障・税一体改革素案について」や厚労省労政審が昨年9月に発表した「労働政策の重点事項」を見てもわかるが、公式資料にはたんにおカネを右から左へといった財源議論にとどまらない、ある程度の理念が描かれている。こちらは報道に接していてもほとんど伝わってこないので、例によってマスコミの「政局」への誘導が働いているのかもしれない。困ったものである。

とはいいつつも、政府が多用する「社会保障と税の一体改革」という改革の呼び名自体にも、「社会保障の問題とは、財源の問題ですよ」というメッセージが込められているようにも思える。

しかし「社会保障」と「財源」、この2つの問題を同じ問題だとみなしてしまうと、日本社会の展望はただ暗いものでしかない。財源の問題と並行して、中身の議論を(報道される内容を含めて)充実させていくことが必要である。

この論考で提起してみたいのは、意外に見落とされることの多い2つの論点である。ひとつは「社会保障の充実度は支出では測れない」ということ、もうひとつは「社会保障を維持するためには経済成長が必須だが、経済成長のために社会保障を利用するというのは本末転倒だ」ということである。

政府の社会支出は大きいが気前が良くない日本の社会保障

まずは「政府が社会保障にたくさんおカネを費やしているということは、社会保障が充実しているということではない」という事実からである。これはごく簡単な理屈だ。高齢化で年金受給者が増えれば年金支出は増えるし、失業者が増えれば失業給付は増え、貧困者が増えれば生活保護支出は増える。しかしこのことは、個々の社会保障制度が充実して「気前が良く」なったことを意味しているのではない。

そして日本で生じていることは、社会保障の充実度はあまり変化していないのに支出だけは「高」福祉国家になりつつある、という変化である。このことをまず国際比較データで確認しておこう。

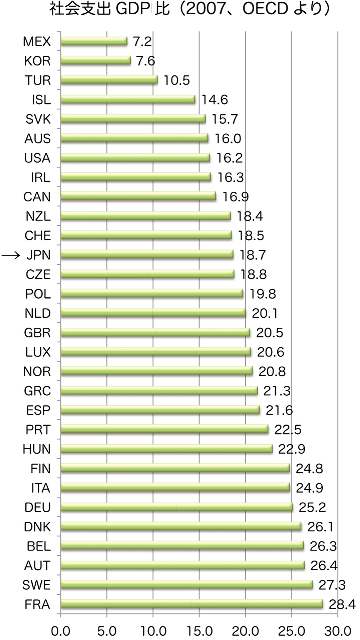

ある国の社会保障の手厚さを測る指標としてしばしば、社会保障支出のGDP比が用いられる(日本政府はしばしば国民負担率という指標を用いるが、国際比較指標としてはあまり一般的ではない)。

グラフは2007年のOECD諸国の社会支出GDP比だが、日本は18.7%で中位程度であり、高福祉国家と言われるノルウェイの20.8%と大きく異なるわけではない。やはり、あまり実態に即していないことをうかがわせる数字である。

じつは、社会保障の手厚さを指標化する際には、より直接的に「福祉支出の寛容さ」を観察するというやり方の方が適切だ。たとえば年金や雇用保険であれば支給に要する加入年数や所得代替率を指標にするというやり方である。これだと、極端な話、高齢者が社会に存在しないために老齢年金支出がゼロであったとしても、受給要件等の条件が良ければその社会は「高齢者に寛容」だということになる。

こういった指標はなかなか作成することが難しいが、ウェブ経由で入手できるものを使ってグラフ化してみた(ここではComparative Welfare Entitlements Datasetを利用)。以下、しばしば言われているように、「近年の日本の社会保障支出の増大は高齢者の増大によるものであり、日本が社会保障に関して寛大な国になっているわけではない」ということを数字によって示してみよう。

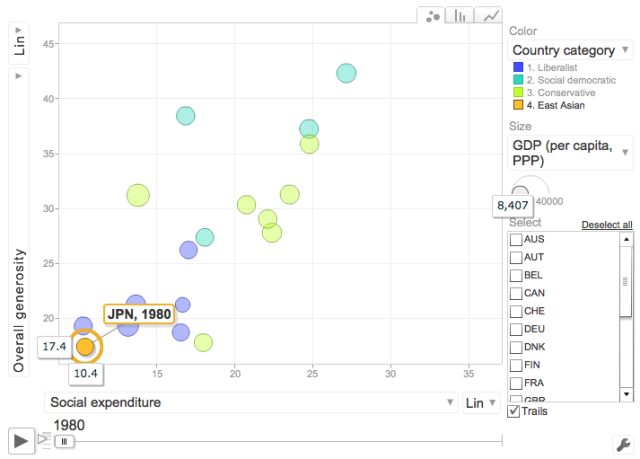

グラフ本体はGraph Chart of Social Expenditure and Welfare Generosity using Google Motion Chart

横軸はGDP比の社会支出、つまり支出の規模である。縦軸は給付要件や所得代替率から構成された「社会保障の寛容さ(気前良さ)」の指標である。

下の図をみてほしい。1980年時点では、日本(橙色)の社会保障は社会支出(10.4)、気前良さ(17.4)ともOECDで最低レベルである。このころは日本は人口構成も今より若く、「企業に安定雇用された男性と家庭内で福祉労働を担う女性」という、日本型福祉の黄金期がつづいていた時代だったといえる。

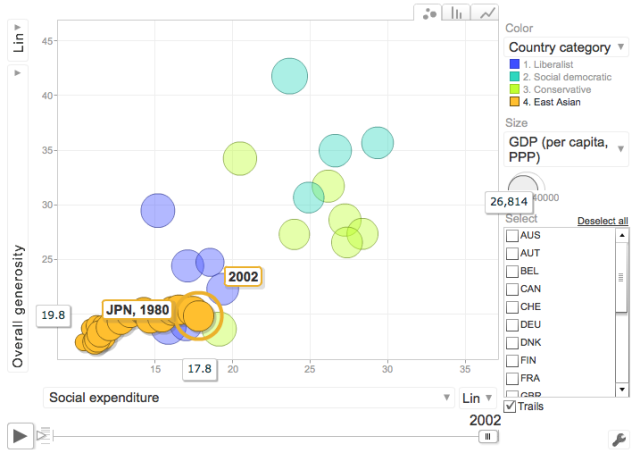

左下の矢印をクリックして時間スケールを動かしてみると、2002年までの動きがわかる。

日本は社会支出、気前良さとも1995年前後までは最低レベルであったが、これ以降は徐々に社会支出のランクを上げていく。つまり日本のマークは右に移動していくが、上には移動していない。2002年時点では社会支出はGDP比17.8%まで上昇するが、気前良さ指数は19.8とあまり変わっていない。この時点で、日本の社会支出の増加は人口および経済条件の変化によるもので、支出の寛容さが増えた(社会保障が充実した)ことによるわけではないことがうかがい知れる。

政策目標を間違えるな

以上から、ムダな福祉給付を削減することは必要ではあっても、調整(支出削減)の余地はますます小さくなっていることから目を反らすべきではない、ということがわかる。やるべきことは「パイの拡大」すなわち経済成長であるということになる。

ここで肝心なのは「(少なくとも短期的・中期的には)経済成長が社会保障の手段なのであって、その逆ではない」ことを意識しておくことである。これは重要な論点だが、「一体改革素案」でも労政審の報告書でも明確には書かれていないことなので、少し長くなるが補足しておこう。

「雇用を確保する」という観点からすれば、投資拡大等による雇用総量の増加の他に、ミスマッチの解消が課題になる。少なくとも現在の労働市場のミスマッチの解消とは、経済成長期において「20~50代の健康な男性」に対して主な雇用を供給してきた製造業と建設業から、慢性的な人不足に陥っている介護・医療の分野へと労働力を移動させることを意味する。福祉を「成長分野」とみなす見方は、このミスマッチの現状を根拠にしているのだろう。

これ自体、思いのほか難しい課題だ。なぜならいわゆる「女性職」(ケア労働もそうだが、より一般的には非正規職)は稼ぎのある夫の存在を前提とした低賃金職であることが多く、単身世帯、母子世帯を養うことができないからである。そうである以上、医療・福祉職への労働供給は制限されてしまい、労働力移動は進まない。

日本以外の先進国はすでにこの課題に取り組んできたが、方法は多様だ。北米では、ケア労働というのは(主に東南アジアからの)移民労働者が活躍する世界でもある。こうしてケア労働を確保した上で、共働きが促進されることになる。

これに対して北欧では、ケア労働の担い手は政府に雇用された女性である(おかげで北欧は極端な「性別職域分離」社会、つまり男性と女性が異なった職に就いている状態にある)。その主たる帰結は良好な女性の雇用条件、とくに均等待遇(同一労働同一賃金)である。そのおかげで男女の賃金格差は小さく、女性労働力率も高い。

両者に共通するのは、結果として得られるのが経済成長そのものというよりは、女性の雇用の促進と出生力の維持である、という点だ(スウェーデンもアメリカも出生力は日本よりずいぶん高い)。やはり対人支援を基本とする福祉労働に共通する問題であるイノベーションの余地の小ささ(労働集約的で、根源的に高コスト体質)は否定し難いように思える。日本の医療・介護部門の生産性は、平均の7割以下だと言われている。福祉労働への労働力の移動はたしかに雇用を生み出すだろうが、かつて製造業が可能にした水準での所得の増大をそこに期待することはできない。

「別の政策目標には別の手段を割り当てろ」というのは経済政策の重要な原則だが、生産性向上が見込めないのならば、社会保障政策には経済成長の夢を露骨に混ぜ込むべきではない。ではそこに何を託すべきか?

まずは北米や北欧でそうであるように、出生力回復効果を期待するべきだ。そして北欧でそうであるように、賃金格差縮小・(離婚などに伴う)生活リスクの軽減による社会の安定化の手段であると考える必要がある。福祉分野を安易に「短期的な成長の手段」だとみなしてしまうと、福祉分野で雇用を確保することの本来的な意味さえも達成できなくなってしまう。短期的な経済成長には別の政策を割り当てるべきだ。

要するに、「福祉は成長分野だから投資しろ」という主張も、「福祉は成長分野じゃないから重視すべきではない」という主張も、どこか的はずれなのだ。そうではなく、「福祉は成長分野ではないが、重要だ」という認識を出発点とすべきである。

もちろん生産性/効率性向上の余地が「ない」ということでは全くないので、福祉市場の活性化(規制緩和)やインフラ整備は必須である。しかし上記目標を達成するためにはそれだけでは足りない。労働需要の側面でもサービス供給の側面でも、社会保障分野においては選択的な政府介入が正当化されるはずである。

(この記事は、拙稿「社会保障の「気前良さ」は政府支出の大きさでは測れない」に大幅に修正・加筆をしたものです。)

プロフィール

筒井淳也

立命館大学産業社会学部教授。専門は家族社会学、計量社会学、女性労働研究。1970年福岡県生まれ。一橋大学社会学部、同大学院社会学研究科博士課程後期課程満期退学、博士(社会学)。著書に『仕事と家族』(中公新書、2015年)、『結婚と家族のこれから』(光文社新書、2016年)、『社会学入門』(共著、有斐閣、2017年)、Work and Family in Japanese Society(Springer、2019年)、『社会を知るためには』(ちくまプリマー新書、2020年)、『数字のセンスをみがく』(光文社新書、2023年)など。