2013.06.04

「生活保護法の一部改正案」を考える

はじめに 「一部改正案」の内容

第183通常国会に提出される予定の「生活保護法に一部を改正する法律案」については、すでに各メディアによって報道されているが、これは同じく提出される「生活困窮者自立支援法案」とのセットで、前者が引き締め策、後者は支援策という解釈がなされ、特に前者についての批判がなされているようである。

とはいえ、多くのマスメディアは、この間生活保護バッシングにそうとう荷担して来たので、ここで手のひらを返すように生活保護擁護を強めるのも、筆者には何となく釈然としないところもある。それはともあれ、ここでは少し冷静に、今回の改正案の内容をかいつまんで述べた上で、その背景を探り、いくつかの論点を整理してみたい。

まず、今回の一部改正がどのようなものなのかを簡単に見ておこう。改正点は主に5つである。

1)就労の自立を促すため、就労自立給付金を創設する。

2)被保護者就労自立支援事業の創設

3)被保護者の健康管理や家計支援の取り組みを強める。

4)不正・不適正受給者対策の強化の一環として、申請時をふくめた福祉事務所の調査権限の強化(罰則と返還金、扶養義務者への報告)

5)医療扶助の適正化(指定医療機関の見直し、指導強化、後発医薬品の使用の促進)

1)は、就労収入によって生活保護基準より若干でも高まれば、保護からの脱却となるが、生活保護は納税、社会保険料などを課していないので、それらが一挙に加わることによって、実質的に生活水準が下がることがあり得る。このため、生活保護制度内にあった方が有利と考える、いわゆる「貧困の罠」が形成されることが一般に指摘されている。

そこで、これを回避するために、保護受給中に得た就労収入の内、収入認定された金額の範囲で、別途一定額を仮想的に積み立て、廃止後に支給するものである。もう少しわかりやすくいうと、保護受給中の就労収入は勤労控除として一定を控除されるが、それ以外の部分は生活保護費から差し引かれる(つまり、働いただけ保護費は減る)。この差し引かれた部分から一定額を仮に積み立てたと考えて、廃止にまで至ったときに、支給しようとするわけだ。

2)は、福祉事務所が就労支援を直接かまたは委託して行うこと。

3)は、被保護者の生活上の義務として、健康管理や家計管理ができるよう支援する体制を強化すること。

4)は、まず、保護の申請次に申請書の提出等を整備するとして、(氏名、住所ないしは居所、保護の理由、資産及び収入の状況、その他)の事項を記載した申請書を提出すること、という条文を新設し、また保護の開始、変更に当たっては扶養義務者に対して報告を求めることが出来る。

また、申請者、その扶養者について官公署、日本年金機構、国民年金法、または銀行等、関係者に必要な情報の報告を求めることが出来る。さらに、不正受給があった場合、被保護者または指定医療機関、就労自立支援機関は、その費用を返還するだけでなく、徴収金をとることができる。

5)は、主に指定医療機関の不正へ対処するため、指定医療機関の指定取り消し要件を明確化し、更新制度を導入。また指定医療機関に対する立ち入り検査等を可能とすること、後発医療医薬品の使用を促すこと、などが盛り込まれている。

以上の主な5点のうち、一般に批判点は主に4)にある。日弁連や一部マスメディアは、4)は、いわゆる「水際作戦」、つまり申請をためらわせて、申請者を水際で減らしてきた、これまでの保護行政の実態を、合法化するものだと批判している。

生活保護法一部改正案の背景

以上の改正案およびその批判を検討する前に、まず、今回の一部改正案がなぜ出てきたのか、その背景をみておきたい。

第1は、いうまでもなく、依然増え続けている被保護人員数の問題である。1995年前後3年間の約88万人台を底として、被保護人員数は上昇し続け、2013年の2月時点では215.5万人にまで達している。いわゆる保護率から見た場合、最低時の0.7%から1.6%程度へのアップであり、これは他国に比べて格別に大きいとはいえないが、少なくとも高度経済成長以降、多少のジグザグはあれ、減少方向できた日本の保護行政にとっては、見逃せない事態であることは事実であろう。

もちろん、生活保護は最後のセーフティネットなので、被保護人員の増大は必ずしも生活保護行政の失策ではない。むしろ、問題は労働市場の動向の大きな変化であり、この間、第2のセーフティネットとして導入された「求職者支援法」や住宅手当が案外役に立っていないことが示唆される。

抱き合わせで提案されている「生活困窮者自立支援法」のねらいは、この第2と最後のセーフティネットの両方をカバーするような綜合相談を担うもので、いってみればなるべく生活保護へ落ちず、あるいは早く生活保護から脱却できる仕組みを作ろうという意図がある。しかし、これが、このモデルとなったパーソナル・サポートサービスのモデル事業と同じく、生活保護への移行を阻止し、あるいはその早い脱却をどの程度支援できるかどうかは未知数である。これを担えるNPOなど団体の力量の地域差も大きい。そうなると、手っ取り早い効果をあげるためには、生活保護それ自体を変えるしかないということになろう。

第2は、先に指摘した生活保護バッシングである。もともと生活保護に対する市民の目は厳しいものがあり、この制度が国民の最低生活維持の権利であるにもかかわらず、われわれは「税金で食わしてやっている」という感情から抜け出すことがなかなかできない。まして今日のように国民の多くがかつてのような安定を保障されていない場合には、その不安定が被保護者の「つるしあげ」になりやすい。

実は国民年金にも国民健保にも介護保険にも多くの税金が投入されている。それでも「保険料を払っている」という対価だと考えて、生保とは違うと納得させることができなくもない。だが国年の第3号被保険者はどうだろうか。第3号被保険者は保険料を払わなくとも、生保のような屈辱を受けずに基礎年金を手にすることが出来る。ちなみに、被保護者の約4割は年金・恩給を受給しており、最低限から見て足りない分を生保に委ねているにすぎない。が、一般には被保護者は全額の生活費を税金から受け取り、パチンコをしているようなイメージが浸透してしまっている。

むろん、確かに不正受給はある。どのような制度でも、悪用する人々がいる。あるいは不正とはいえないまでも、ある芸人の例のように、親の扶養との関係は国民には納得できないかもしれない。こうした生活保護をスケープゴートにするようないくつかの「事例」が、マスメディアによって拡張され、いわば被保護者全体が不正をしているかのような、生活保護たたきが蔓延したことが、法改正を促したことは否めない。

第3に、日弁連が「水際作戦」の合法化と述べているのは、以下のような生活保護法と生活保護行政との長年の不思議な関係があるからである。

不思議な、というのは、生活保護法(1950年成立)は、国の制度であり、国民の最低限度の生活を保障される権利、およびこれを保障する国の義務の二つの面から成立している。ただし、その実施機関は地方自治体の福祉事務所に置かれ、行政職としての社会福祉主事に委ねられている。

法律そのものは、第1章総則、第2章の保護の原則からはじまって、第9章被保護者の権利義務、第10章不服申し立て、第11章費用、第12章雑則におよぶものである。しかし、これらは大まかな枠組みや原則を示したものであって、この法律の条文の理由については詳細に記されているわけでもない。

つまりいろいろな解釈が可能である。そこで、設立時の責任者がそのポストを去ると、その真実の理由がはっきりしなくなる危険があるということで、現行生活保護法制定当時の保護課長・小山進次郎氏は『生活保護法の解釈と運用』という分厚い本を上梓し、条文の背後にある考え方を事細かに書いた。これはしばらくは保護行政のバイブルともなった。

とはいえ、時代の変化の中で、生活保護の運用方法の見直しが必要になることもある。これについては、法律自体の改正よりは、局長や課長の通知で処理される傾向が強くなった。このため生活保護制度は「通知行政」と呼ばれるようなものとなっていったのである。

また、貧困のあり方や生活保護を権利として利用することについての見方は、現実には地域によってそうとう異なり、このため地域ごと、福祉事務所ごとのマニュアルが作成され、同じような貧困状態に対して、異なった対応が出てくることも少なからずあった。これはしばしば「市民感情」という言葉で自治体の首長が強調することである。

少し前のことであるが、ある行政職員が、障害者福祉部門から、生活保護担当に代わった時、その福祉事務所に特有の「マニュアル」があり、「○○市方式」と呼ばれていたことにショックを受け、私に「生活保護は国の制度ではないのですか?」と問うたことがあった。これは誇張なしの実話である。

つまり、生活保護法は、その解釈によって、現場にかなりの「裁量」を許しており、また中央政府の時々の通知によって、その「窓口」が緩められたり、閉められたりもしてきたのである。いわゆる「水際作戦」は現場の判断で行われることも多く、保護率の減少した福祉事務所は県から表彰されたというような話も聞くことがある。もっといえば、あれこれ「作戦」をたてるより、現場の社会福祉主事(ケースワーカー)の数を減らせば、自然に保護率は下がると豪語する人もいたほどである。

申請の問題

すでに述べたように、批判点は4)の申請時の書類添付や扶養義務者への連絡などの「水際作戦」にある。しかし、ある意味ではすぐ上に述べてきたように、地域によってはそうしたことをすでにやってきた歴史があり、厚生労働省はそれを合法化したにすぎない、という見方も成り立つ。ごく最近の情報では、口頭での申請も認めるように変更するとのことであるが、ここでの問題は、次の二点にある。

第一に改正案それ自体もさることながら、「水際作戦」は、申請時より前の「生活相談」のところで、より多く意味を持ってきたということである。日本では生活保護の申請書が、福祉事務所で、誰でも手に取ることが出来るような場所に置かれていることはまずない(ちなみにイギリスでは郵便局においてある)。

生活保護の申請は、すぐ用紙をくれてはじめられるのではなく、その前の「ご相談」プロセスがあり、今回法文に書かれた事柄の多くが、口頭で伝えられ、ここでの対応如何によって、上手くいく場合もあり、諦める場合もある。

ちなみに、先の小山進次郎の本によれば、「申請保護」は本人の意思能力に基づくが、これは「保護の実施機関をいささかでも受動的な立場に置くものではない」(小山,1975:165)とし、この原則を生かすために、丁寧な対応、筆記能力のない申請者の場合は、代筆してこれを読んだ上で署名捺印させるなどが必要であること、さらに申請は「要式行為ではないので、申請者の記載が整備されていなくとも、所用の事項が尽くされていれば、手紙のようなものでも受理すべきである」(同上)としている。もし、相談の窓口担当者が、この反対の対応をして、申請用紙も渡さなければ、申請者はあきらめるしかないであろう。

第二に、上記4)の改正は、法24条(申請による保護の開始及び変更)の冒頭に、付け足した形でなされている。ところが、この法24条は現行(すなわち法成立時)の位置づけとしては、保護の実施機関(福祉事務所)の責務を記した下りである。ところが新設された24条の1および2は申請者が書類を整えて提出せねばならないこと、つまり申請者の義務が挿入されているように読める。筆者は法律学者ではないが、法文形式としても、いささか違和感を持たざるを得ないのだが、いかがであろうか。

第三に、扶養義務者との関係についてである。生活保護法は他法優先の原則で民法の扶養義務の範囲を援用している。扶養義務者の範囲は多様であるが、「絶対的扶養義務者」と「相対的扶養義務者」の区分があり、民法では、前者を直系血族関係の範囲としている。

これは今日の常識からみてもかなり幅の広いもので、本人から見た配偶者、その子だけでなく、曾祖父母、祖父母、兄弟姉妹、孫、曾孫まで含む。他方で、「相対的扶養義務者」は姻族を含む三等親内という、さらに広い範囲に及んでいる。このような民法の規定が今日のような家族の大きな変動期に適合しているかどうかは、それ自体大きな問題であり、憲法改正より民法改正というのが筆者の偽らぬ意見であるが、それはともあれ、今回改正の「知られたる扶養義務者」への通知が、具体的にどの範囲を指すのかは、必ずしも明らかでない。

この点についても、これまでも地域差があった。地域によってはすでに職員を他地域へ出張させてまで扶養調査を徹底してきたところもある。他方で、それはコストを増すばかりで現実的ではない、と判断した事務所ではそこまではやらないでいた。

生活保護バッシングの口火を切った某国会議員によれば、コストをかけても扶養調査は徹底すべきだ、とのことであるが、そのコストは税金から支払われることになる。制度というものは、現実とのバランスを取って合理的に運用すべきものであって、どんなにコストがかかっても良いというわけにはいかない。まして、扶養調査は保護申請の要件ではなく、あくまで申請に先立ってそれが期待されるかどうかを調査するものに過ぎない。

もっとも、今後国民背番号制で、ビッグデータが整備されれば、かなり大きな範囲まで調べ上げるのは容易になり、相当範囲に「通知される」可能性も残る。「見たこともない」親の甥や姪、その配偶者の扶養照会がされたら、どういうことになるだろうか?

ワークフェアへの移行促進

上記「水際作戦」とは反対に、改正の良い点として報道されている1)就労自立給付金を創設する、および2)被保護者就労自立支援事業の創設は、日本の生活保護制度もウエルフェアからワークフェアに転換させたものと理解することが出来る。この根拠としては、「その他世帯」の増大があげられている。「その他世帯」というのは、「老齢世帯」「障害傷病世帯」「母子世帯」以外の世帯ということで、いわれているように全員が稼働能力保持者というわけではない点に注意したい。

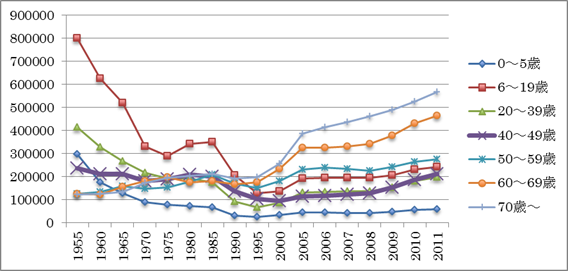

ちなみにこの世帯分類は、ここに並べた順の優先順位で分類するもので、障害があっても高齢であれば高齢者となる。また高齢者とは構成員が65歳以上、あるいはそれと18歳未満のものとの組み合わせである。だから、「その他の世帯」に高齢者が含まれていることもむろんある。今図表1で、年齢別の被保護者の推移を確認してみよう。

1995 年を境として70歳以上、60歳以上の被保護者の増大が顕著であり、これに対して子どもは減っている。他方で「その他」世帯の主要部分を構成すると見られる20〜50代のいわゆる稼働年齢層も特に2008年頃から上向きの推移となっている。

こうした傾向から、被保護層も就労による自立を促進しようということになったわけだ。もっとも、生活保護法は創設時より「保護」と「自立助長」を二大柱にしてきたから、就労自立支援は目新しいというわけではない。だが1995年頃までの保護率の低下局面では、稼働できない層が生活保護を利用するのが普通で、就労指導はどちらかといえば「ハローワークへいって下さい」というぐらいで、それほど積極的であったともいえない。また生活保護創設当時は、別に公的失業対策事業があったので、保護と失対の両者で貧困層に対応していたともいえる。それが今日に至って、積極的な姿勢を見せ始めたのは、20〜50代層の拡大を重視したからであろう。

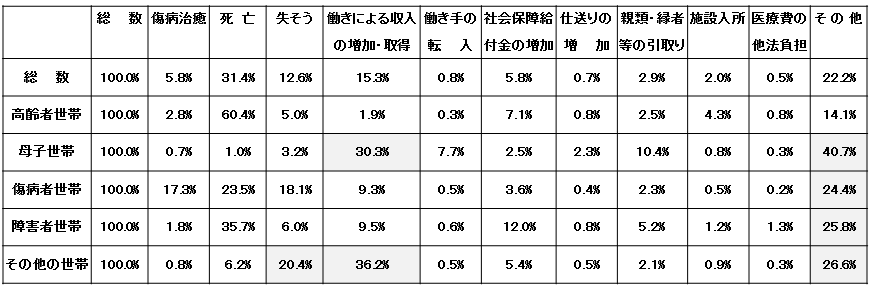

そこで、問題は今回提示された2つの事業によって、うまく被保護層から脱出できるかどうかということにある。これの決め手は、受け入れる労働市場の有無になる。就労相談や支援は、面接の仕方、履歴書の書き方、キャリア相談など、むろん効果がないとはいえないが、それだけで就職できるわけではない。景気浮揚対策が、これらの層にまで及ぶかどうかが一つの鍵となろう。もしそれが困難であれば、公的失業対策を欠いた現在、頼りに出来るのはNPOなどの仕事起こしに期待せざるをえないが、それにも限界があろう。これをどう打開していくのかは、今後の動向を注意深く見守るしかない。ちなみに、図表2は、2010年の保護廃止理由である。

資料:厚生労働省社会・援護局「被保護者全国一斉調査結果報告書(基礎調査)」各年7月1日現在

これは年齢別ではなく世帯類型別になっているが、確かに母子世帯やその他世帯の場合に、働きによる収入の増大が3割以上となっており、こうした形での保護脱出が意図されているわけである。

しかし、気になるのは失踪、その他などに分類される者の多さである。その内容が不明なのでなんともいえないが、一方で申請時の窓口を狭くすれば、いずれ就労に乗れるような人々は、もともと生活保護には入ってこれないという矛盾が生じてくるかもしれない。

入口規制と出口支援は、別々のものではない。出口支援で出やすくするためには、あまり入口を閉めない方が上手くいくと考えるのは筆者だけではなかろう。入り口を狭くしてしまうと、一般労働市場へ出ていくのが難しい人びとだけが溜まり、それらの人々に対しては、いわゆる「中間的就労」だけではなく、そこが終着駅であるような社会的就労の場を作ることも必要ではないかとさえ主張する支援団体も少なくない。

なお、今回、健康保持や家計管理の責任を強調しているが、これは生活保護基準が、標準的な家計管理が可能な人々の最低限を想定せざるを得ないために、借金や、何らかの依存症的傾向による浪費などによって生活できなくなることや、定期的健康診断による疾病予防が必要なためである。そのこと自体は早くから気づいてやってきた地域もあるだろうが、特に明記されたことの意味はある。

ただし、どのようにこれを指導していくかの現場のスキル向上は求められる。ごく最近、ホームレスになった人の中で、福祉事務所にうるさく家計指導されたので、家を出た、と述べた人がいたそうである。今回改正は、被保護者の義務の強調が強いが、本来は福祉事務所の保護の円滑な実施の責任を問うものであり、そのためには貧困者支援の原則や支援スキルの向上が求められなければならないのではなかろうか。

おわりに

高齢層や傷病・障害層ばかりでなく、稼働年齢期の人々が生活保護を頼りにせざるを得ないのは、冒頭でも述べたように、労働市場の激変の下で、第1、第2のセーフティネットがあまりにも弱いからである。また今回強調された家族扶養それ自体も、ますます弱くなっているのが現実である。そうした根本的な問題を横に置いて、生活保護のみを変えても、問題は解決しないことは冷静に見ればすぐわかることであろう。

筆者は、生活保護法それ自体の改正は必要だと思っているが、それは今回のような形の入口・出口の矛盾したパッチワークによるものではなく、税と社会保障の一体改革の中に生活保護制度も取り込んで、どのような生活最低限をどのような形態で保障していくのかの根本議論が不可欠だと思う。たとえば、国民健康保険と医療扶助との関係、住宅手当の単給化など、議論すべきことは多くあるはずだと思うのだが、なぜかそれらはなかなか議論の遡上にあがらないのである。

文献

小山進次郎(1975)改訂増補 『生活保護法の解釈と運用』復刻版 全国社会福祉協議会

プロフィール

岩田正美

1971年中央大学大学院経済学研究科修士課程修了。日本女子大学博士(社会福祉学)。

1974年大阪市立大学助手、1983年東京都立大学人文学部講師、1986年同助教授、1994年同教授を経て1998年より日本女子大学人間社会学部教授。2001年より2011年まで厚生労働省社会保障審議会委員。主な著書として、「戦後社会福祉の展開と大都市最底辺 」(1995年、ミネルヴァ書房。第4回福武直賞、社会政策学会学術賞受賞)「ホームレス/現代社会/福祉国家」(2000年、明石書店)「現代の貧困」(2007年、ちくま新書)「社会的排除—参加の欠如・不確かな帰属」(有斐閣、2005年)など。