2011.07.20

日本の職場の「窮屈さ」について

東日本大震災は日本の社会・経済にとって大きなショック要因となっている。と同時に、電力不足という課題はより構造的な変化を社会の様々なところに要請している。多大な犠牲をともなう災害ではあったが、何かしら社会が良い方向に変わるきっかけになるのなら、それを活かさないことは誰にとっても本意ではないだろう。

そうしたなか、ひとつわたし自身が期待していることがある。それは、働き方の変化である。

みなさんは、日本の職場は世界でトップレベルに「窮屈」であるという事実をご存知だろうか? 窮屈というのは空間的な意味ではなく(それもありそうだが)、自分の自由裁量で働く余地が少ない、ということである。よくいわれる有給休暇の取得率の低さなどから日本の職場の窮屈さを推し量ることができるが、もっと直接的にそれを示すデータあるので、紹介しよう。

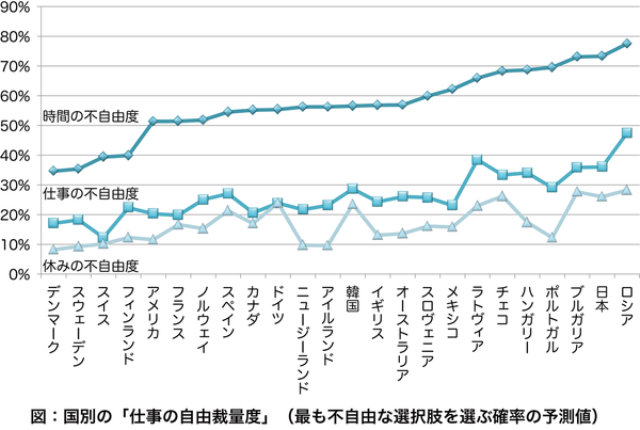

データは代表的な国際比較可能なサーベイであるInternational Social Survey Programmeのもので、2005年に調査されたデータであるから多少はそこから変化している可能性もあるが、参考にはなる。そこでは職場の「柔軟性」について、「働く時間を自分で決めることができるか」「仕事内容を自分でオーガナイズすることが許されているか」「1~2時間の短い休みを自分の意志でとることができるか」という3つの項目を調査している。前二者(「時間」「仕事」の自由度)は3段階、後者(「休み」の自由度)は4段階の選択肢で尋ねているので、ここでは一番自由度が”低い”選択肢を選んだ人の割合をみてみよう。

といっても、仕事の自由度は当然、自営業者か被雇用者か、そして職種によって大きく異なる。自営業者は大きな裁量を行使できるが、被雇用者についても、一般事務やマニュアル職に比べて管理職や専門職はより自由裁量の余地が高い。つまり、仮にある国で自営業者や専門職の人が多ければ、その国の人の平均的な働き方の自由度はその分だけ上昇することになる。そこで、職種や雇用形態の影響を一定(フルタイム雇用の一般事務)にして、さらにその他の諸特性を平均値に固定した上で、なおかつ働き方の自由度に国ごとの差があるかどうかをみてみることにする(順序ロジット分析という方法を用いている)。つまり下の図で示したのは、「様々な要因を除去しても残る国の特性」であると考えてもらってよい。

少しみにくいのだが、「時間」「仕事」「休み」のそれぞれについて、不自由な方が上に点が位置している。つまり、数値が高い方が働き方が「窮屈」であるということになる。「時間」について日本より不自由なのは、調査参加国のなかではロシアだけである。その他2つの項目についても、じつは日本と同等かそれより働き方が不自由なのは、ほとんど旧社会主義の国のみなのである。

日本と一部旧社会主義国の働き方の「窮屈さ」に比べて、アメリカやスウェーデンなど一人当たり平均所得が高い国では、人々は平均してより働く時間を自由に選べるし、仕事の内容を自由にオーガナイズできるし、仕事中にちょっとした休みを自由に取ることができる。

この働き方の自由度の違いは、圧倒的といってもいいくらいはっきりしたものだ。職種その他の条件をそろえた上で、この差である。仕事における自律性については、職業の専門性や労働組合の組織率の影響が強いという研究結果もあるが、今回の結果をみるかぎりでは日本人の仕事の自律性のなさはそれだけでは説明できないだろう。

さて、仕事に関する自律性=自由裁量が大きい、小さいということは、具体的にどういう問題と絡んでいるのだろうか?

まず第一に、仕事の自律性の問題は典型的にはフルタイムの正規雇用者の問題であり、非典型雇用者の問題ではないという考え方があるだろう。しかし詳しくは論じないが、じつは非典型雇用の方が仕事の自由裁量がないという側面もある。つまりこの問題は、多少なりとも雇用形態に共通のものである。

次に、単純に「そういう働き方はイヤだ」という主張があってもよいと思う。自分で(休憩を含めて)仕事を組み立てできないというのはいかにも非人間的で、なんともイヤな社会ではないか。こういう考え方は、十分に理解できる。

それに、仕事の自由裁量は基本的にワーク・ライフ・バランスを向上させる働きをもつことが実証されている。ただ、反証例もある。たとえば、仕事に関する自由裁量の増加が「仕事の家庭への持ち込み」を通じてワーク・ライフ・バランスを損ねることがあるという研究結果がある。とはいえ、自由裁量自体は条件がそろえばワーク・ライフ・バランスにポジティブな効果をもつことが期待されている。

このように働き方の自由化は基本的には推進すべき課題であるといえるのだが、「働き方」に関する議論には必ずといってよいほどある難題がついてまわる。それが「生産性」である。組織というのは微妙なバランスで成り立っていて、何かを変えると別のところで意外な副作用が出てきたりする。これを「補完性」という。とりやめても何も副作用が出ない無駄な慣習というのも職場には実際にはたくさんあるものだが、他方で人々が意図していないレベルで生産性にとって基幹的な役割を果たしている慣習的制度もあるだろう。そういう制度はヘタにいじくることができないので、どうしても職場では制度改革に保守的になってしまう。

シンプルな議論をさらに困難にしているのは、私見では、何が無意味な制度で何が重要なのかは職場に占める職種や業種の構成によって千差万別である、ということだろう。働き方・組織のあり方というのは、計量化して検証するにはあまりに複雑なのだ。そのせいか、研究のレベルでも「働き方と生産性」に関する議論はどこか袋小路に入り込んでいる印象さえある。

しかしそれだけにわたしは、3月の震災直後に一部の企業で行われた交代休業や、現在推進されているクールビズのような細かな取り組みが、「どの慣習が日本人を単純に不幸にしていて、どの慣習が「じつは」重要であるのか」を”個々の職場のレベルで”問いなおすきっかけになるかもしれない、と期待している。個々の職場によって何が無駄な制度なのかが異なるということは、とくに職場の管理職が個々に模索することが重要になる、ということでもある。

結局のところ生産性の向上というのは、個々人のちょっとした工夫の積み重ねの結果なのであるから。

推薦図書

日本、それに主要国のワーク・ライフ・バランスについて、データと堅実な実証モデルにもとづいた提言を行った貴重な本である。「女性の社会進出と出生率の関係」という論争的議題に一定の決着をつけた有名な論文を含んでいる。その他にも、ワーク・ライフ・バランスについて議論の出発点となる様々な実証研究が掲載されているので、ぜひご一読を。

プロフィール

筒井淳也

立命館大学産業社会学部教授。専門は家族社会学、計量社会学、女性労働研究。1970年福岡県生まれ。一橋大学社会学部、同大学院社会学研究科博士課程後期課程満期退学、博士(社会学)。著書に『仕事と家族』(中公新書、2015年)、『結婚と家族のこれから』(光文社新書、2016年)、『社会学入門』(共著、有斐閣、2017年)、Work and Family in Japanese Society(Springer、2019年)、『社会を知るためには』(ちくまプリマー新書、2020年)、『数字のセンスをみがく』(光文社新書、2023年)など。