2014.11.13

ふたつの人間関係原理の幸せな「総合」──旧リベラル派の「社会契約」という「ゴマカシ」

今回の記事は、10月下旬にお読みいただく予定でしたが、ここまで執筆が遅れてしまいましたことをお詫びいたします。

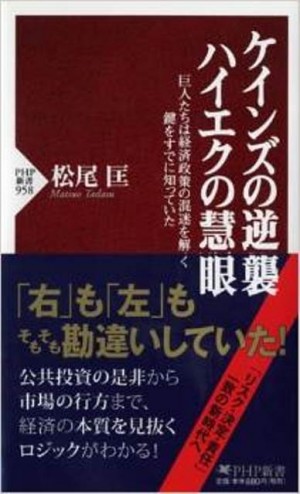

言い訳がてらになりますが、この連載の第1回から第8回までの記事に加筆修正したものが、このほどPHP研究所さんから出版のはこびとなりました。なんとか無事仕上がりましたのも、読者のみなさんからのご激励、ご批判の賜物と思っております。本当にありがとうございます。

PHP新書で、『ケインズの逆襲、ハイエクの慧眼──巨人たちは経済政策の混迷を解く鍵をすでに知っていた』というタイトルをつけていただきました。この数日のうちにはご入手いただけますので、どうかよろしくお願いします。

シノドスさんから、今回の記事の締め切りとして最初ご指定いただいた日の朝まで、この本の再校作業をしておりまして、そのあと本稿を書きはじめました矢先、親族の弔事があり数日執筆がストップしてしまいました。そのため、掲載が大幅に遅れてしまいました。毎回お待ちいただいているみなさんには、ご心配をおかけしまして、もうしわけありません。

固定的人間関係と流動的人間関係の間の矛盾

第9回以降のお話をまとめると、人間関係の原理には固定的人間関係の原理と、流動的人間関係の原理とがあって、その各関係の中でスムーズな協力関係を維持して個々人が便益を得られるためには、両原理それぞれの関係にフィットした特有の振る舞い方や倫理体系があるのだということでした。これらは、両者の人間関係原理の間では、ときには正反対になるぐらい異なっていて、混ぜるとおかしなことになってしまうということでした。具体的には――

固定的人間関係では、身内への忠実が第一の道徳となる。自分の意思にかかわらず集団内で与えられている役割を果たすことが「責任」であり、取引というものは集団の外とするもので、その際には他人を食い物にして身内に資することは悪いことではないといった行動原理がフィットする。

流動的人間関係では、他人への誠実が第一の道徳であり、自分の自由意思で選んだ結果を引き受けることが「責任」となる。取引とは当事者双方がトクをする善行で、集団の内外でわけへだてすることは悪いことだという行動原理がフィットする。

――ということです。固定的人間関係にフィットした道徳は「武士道型」、流動的人間関係にフィットした道徳は「商人道型」ということができます。

そして、80年代以降、固定的人間関係がメジャーなシステムが崩れていき、流動的人間関係がメジャーな世界になってきているのに、依然として、人々の頭の中は固定的人間関係向けの行動原理が残っているので、そのせいでお互い食い物にしあったり叩き合ったりする風潮が生まれるのだということを論じました。

このように見ると、なるほど両者を混ぜたらおかしくなるというのはわかります。しかし、70年代までだって、固定的人間関係だけで世の中びっちり覆われていたのかというと、そんなわけはありません。ソ連型のシステムの国ではある程度そんな感じだったかもしれませんけど、西側の国々は一応、普通の資本主義を標榜していたわけで、まがりなりにも市場システムが世の中を覆っていました。タテマエだけのときも往々にしてあったにせよ、取引の自由は社会システムの大原則とされてきたわけです。先進資本主義国の中でもとりわけ固定的人間関係原理が強かった日本だってそうでした。

そうであるならば、70年代までは、固定的人間関係と流動的人間関係との間の矛盾はどのように解決されていたのでしょうか。

福祉のための所得再分配は正当化されるのか

このことがとくに問題になるのは、戦後先進諸国の福祉国家体制の正当化を考えるときです。なぜ困った人の暮らしを保障するために、税金を取られなければならないのでしょうか。

一国全体が固定的人間関係としてばっちり統制のとれた共同体でありでもするならば、話は簡単です。「集団のメンバーとして、困った同胞を助ける責任がある」と言えばそれですみます。イエスもノーもありません。個人が自己決定するかどうかにかかわらず、最初から与えられている義務なのですから。

しかし、日々流動的人間関係の中で自由な取引に従事する近代人は、それとは違う原理で動いています。「取引」とは、互いにトクをするように自由に選ぶものです。寄付やボランティアだって同じです。相手もトクをして、自分も、「自己満足」なり「自分の成長」なりを見返りにいただいてトクをする。だからそれ目当てに自由に選ぶものです。市場メカニズムがメジャーにおおう世の中にフィットしているのは、こちらの方の原理です。これを先の「集団のメンバーとしての責任」原理と下手に混ぜることはできません。

それなのに、70年代に至ると、自由主義、個人主義の雄、アメリカにおいてすら、まがりなりにも「福祉国家」と呼ばれるシステムが築き上げられました。いったいこれは、どのように正当化されていたのでしょうか。

ロールズの「無知のベール」

その哲学的正当化をやったことで有名なのが、ジョン・ロールズ(1921-2002)です。彼が1971年に出した『正義論』[*1]が、アメリカでは「リベラル派」のバイブルとなって、福祉国家の構築を基礎づけたと言われます。ヨーロッパではいまでも、「リベラリズム(自由主義)」というのは、もともとの意味のとおり、経済活動の自由を志向する資本側の思想というニュアンスが強いらしいのですが、アメリカでは、ヨーロッパでは社会民主主義に属するような、社会福祉志向を持つ潮流がなぜか「リベラル」と呼ばれます。

[*1] ここでは、川本隆史、福間聡、神島裕子訳『正義論』改訂版(紀伊国屋書店、2010年)を用いる。1971年に初版が出たあと、さまざまな批判がなされたのを受けて、1999年に大幅な改訂がなされた新版が発表された。同上書はその改訂版の日本語訳である。本稿で言及されている箇所は、基本的に初版から共通する見解の部分である。

とはいえ、もちろんアメリカの「リベラル」だって、「リベラリズム」と言うからには自由主義の一種には違いないので、個人の自由に第一の価値を置くはずです。そうでありながら、福祉のために税金をとることをどう正当化したのでしょうか。

ロールズの編み出した理屈は、「無知のベール」と称する道具立てを使うことでした。それは、自分と他者の能力や立場についての知識をまったく持っていないということです。みんながこのような「無知のベール」に覆われた状態を「原初状態」と言い、そのもとで、理性的個人である各自が、みんなで知恵をしぼって基本的な社会原理を契約すると考えます[*2]。

[*2] 同上書18ページ。26-28ページ。

おとぎ話風に敷衍すれば、私たちがみな、生まれる前の天使だった状態を考えるわけです。みんなとっても賢くて、嫉妬なんて知らない無垢な天使です。だけど、どの地域に、どんな家に、どんな才能を持って生まれるかはまだ決まっていません。この状態で、天使たちが集まってきて、いい方法がないか考えた末、「ボクたち、どんな境遇に生まれても、最悪なことにはならないように助け合おうね」と、みんなで契約を結ぶというわけです。

いま私たちが、余裕があれば福祉のために税金を取られているのは、生まれる前の天使だったときに、こういう契約を交わしていたことの履行なのだということになります。

この契約の内容が「正義の二原理」[*3]と称する二つの原理です。その「第一原理」は、みんなが平等な「基本的自由」を持つということで、この自由は他人の自由と互いにぶつからない範囲のものでなければならないとされます。「第二原理」は、貧富の格差とか地位の格差は、あってもいいけどそれは条件付きだということを言っています。その条件は、ひとつは、この格差のおかげで、世の中で一番不遇な人々の境遇を、なんとか一番マシな状態にもっていける場合であること。もうひとつは、格差がもたらされるのは、誰に対しても開かれている地位や職務からくる場合にかぎることです。この一番目の条件が「格差原理」と呼ばれます。

[*3] 同上書84ページと114ページ、または402-404ページ。

この二つの原理のうち、第一原理がまず最優先で、それが満たされた上で、第二原理が満たされなければならないとされています。この第二原理の中の格差原理によって、困った人のために余裕のある人から税金をとる福祉政策が正当化されているわけです。

近代民主国家も理屈づけている「社会契約説」

こんな理屈を聞いても、「オレはそんな契約をした覚えはないぞ」とお感じになる読者も多いことでしょう。まったくそのとおりで、「天使の契約」なんてもちろんフィクションです。そのような違和感には大いに根拠があるでしょう。

でも、この種の理屈は、「フィクションだから」と言うだけで、簡単に切って捨てるわけにはいかないのです。こういった理屈の立て方は、「社会契約説」と言われて、そもそも近代民主国家というもの自体がこれに基づいて正当化されているものです。だから、これを否定すると、この日本国憲法体制も含めて、民主主義国家というもの自体がひっくり返ってしまいます。

すなわちこの理屈によれば、自由で独立した個人が、ばらばらに生きていたのでは不都合が多いので、みんなで、「こりゃいっちょ国家というものを結成しましょうや」と契約したのが「国家」というものだということになります。だから、主権は人民に帰属し、国政は人民の信託に基づき、民意にしたがって、人民の利益のために運営され、政府は民意にしたがって交代させられるということが正当化されます。

実際には、私たちは誰もこんな契約なんか結んでいないかもしれません。しかし、こういうフィクションを立てることで、独裁者による国政の私物化を避けて、人々の厚生を向上させる政治が実現できるわけです。

「契約」というものは、流動的人間関係の基本原理の一つです。結ぶも結ばないも自由ですが、結んだ以上は誠実にそれを履行することが流動的人間関係の中で課せされる責務です。この概念を利用して、本来別の原理でできているはずの国家という固定的人間関係を、自由な契約の産物として正当化しているわけです。【次ページへつづく】

自分が作った国家だから自分で守るという論理

すると、流動的人間関係における「契約履行義務」の理屈でもって、固定的人間関係における「集団への忠誠義務」を理由づける芸当ができます。

戦後アメリカ流「リベラル」どころか、言葉の元の意味での「リベラル」である、昔の古典的自由主義者たちは、当然ながら貧乏人のために税金を負担するなどしたくなかったと思いますが、実際には税金どころか兵役に赴いていました。自由主義者が一番に尊重するはずの「人身の自由」の公然たる否定ですけど、そんなことが正当化されていたのです。

そもそも、アメリカやフランスの国歌を思い出してみましょう。あれは、人々が、単なるフィクションでなく、独立や革命という形で、リアルに設立の契約を結んだばかりの国家を守る戦いを歌ったものです。「自分が自分の意思で作った国だから自分で命をかけて守る」というわけです。そして、そのときの理屈が、社会契約がリアルでなくなった後の世代でも適用されたのです。

そういえば、戦後日本のリベラル派思想の巨頭である丸山眞男は、徴兵制復活はもちろん、自衛隊設立にも反対して、非武装中立を唱えましたが、その一方で、ナチス占領下のフランスの抵抗運動はピストル一ついじくったこともない市民だったら無理だっただろうとして、全国の各世帯に「せめてピストルを一挺ずつ配給」することを提案しています[*4]。曰く、「これによってどんな権力や暴力にたいしても自分の自然権を行使する用意があるという心構えが、社会科の教科書で教わるよりはずっと効果的に一人一人の国民の中に根付くだろうし、外国軍隊が入ってきて乱暴狼藉しても、自衛権のない国民は手を束ねるほかはないという再軍備派の言葉の魔術もそれほど効かなくなるにちがいない。」[*5]

[*4] 「拳銃を……」(1960)、杉田敦編『丸山眞男コレクション』平凡社、2010年、393ページ。

[*5] 同上。

丸山は兵役に行ってますしね。銃器は扱えます。冗談めかした書き方をしていますが、結構ガチだと思います。古参労農派の小堀甚二は、ソ連などの侵略に備えて民兵を置くことを主張しましたし[*6]、共産党は非武装に反対していました。戦後間もないころはまだまだ保守陣営の大勢は、万世一系の天皇統治したまう神の国ぐらいに思っていて、日本国家を社会契約説的には意識していなかったと思いますが、戦後日本国を社会契約説的にとらえた左派陣営の方が、しばらくはかえってガチの「愛国派」だったわけです(ちなみに、ユーチューブでどこかのネトウヨが、軍歌・愛国歌を集めたシリーズをアップしているのですが、中になぜか昔の共産党の「民族独立行動隊の歌」があって笑えます)。

[*6] 石河康国『労農派マルクス主義──理論・ひと・歴史』上巻(社会評論社、2008年)、387ページ。

こんなシビアなことが正当化できるくらいですので、理屈を工夫すれば、福祉のために税金を払う義務を正当化することもごく自然なことでしょう。

特定の状況や価値観を度外視した「公正」の探求

その工夫が、無知のベールによる原初状態の仮定、要するに本稿で言う「生まれる前の天使」という想定です。しかしこの想定は決してささいなものではありません。

ロールズの『正義論』は、分厚いし読みにくいし、正直私も日本語訳でも読み通せていません。ちょっと読んでみても、原初状態の社会契約からどうしてこの二原理が出てくるのか、とりわけて、どうして格差原理が導出できるのやら、まだロジックがさっぱり読み取れていません。

まあ、それは私が無才なだけなのでしょうけど、しかし彼の「公正」を求める志向だけは強く伝わってきます。特定の状況や特定の人間関係を度外視した、徹底的に形式的な原理にこだわっています。いろいろな文化の善悪判断を超越した、普遍的にあてはまる「正義」の原理を探しているのです。共通の価値観の集団の同胞意識に訴える論理は排除した上で、なおかつ福祉的な支えあいを基礎づけようとしていることに注意して下さい。さまざまな価値観を持った人が入り交じる自由な社会で、あくまでも個人から出発して、社会連帯をもたらす「正義の原理」を考えようとしているのです。

社会民主主義も特定文化を度外視した普遍的契約国家を求めた

このような志向で福祉国家を基礎づけることは、ロールズほど徹底して考え抜いているわけではなくても、ヨーロッパの旧社会民主主義にも共通していたことだと思います。

ドイツ語圏の社会民主主義の源流にカント思想があることはよく知られていることです。私はこのへんはよく勉強していなくて、昔、古いマルクス・レーニン主義の立場からの文献が「社会民主主義は新カント派の影響を受けて、社会主義を倫理的に根拠づけるようになった(だから悪い)」といった紋切り型の批判をしていたのを、しょっちゅう目にしていた覚えがあるだけです。ただ、これを「だから悪い」と評価するかどうかは別にして、事実問題としてはたしかにその通りだと思います。

カント(イマヌエル・カント, 1724-1804)こそ、ほかならぬロールズが生涯ものすごく意識して読み込んできた思想家です。私はまったくのしろうとですので、どんな影響を受けたのかを論じることはできません。しかし、たしかにカントは、一般に社会契約説の元祖とされていますし[★追記]、特定の目的や文脈を度外視した、徹底的に普遍的な道徳法則を求めた人です。その結果得られたカントの道徳法則は、「あなたの『自分ルール』が世の中全体のルールになったとしてもOKなように振る舞いなさい」というものですが、これはすべての「理性的存在者」に適用されるものとされています[*7]。つまり、18世紀のドイツ人であれ現代の日本人であれ、すべての人間というにとどまらず、バルタン星人やメフィラス星人のような宇宙人も、それどころか神様さえ守らなければならない法則とされているのです。

[*7] カント『道徳形而上学原論』篠田秀雄訳、岩波文庫、55-56ページ。

[★追記] シノドスさんの担当編集者のかたから、「カントが社会契約説の元祖」という記述に関して、読者のかたから、「近代社会契約説はホッブスやロックが元祖ではないか」というご指摘をいただいたとのお知らせをいただきました。ご指摘、誠にありがとうございます。もちろん、教科書的にはロックやルソーが最も有名ですが、同時代の論者の一人として、カントもあげられます。ネット上をざっと探しましたら、例えば次のような表現が見つかりました。種村剛さんのサイトの「社会契約説(social contract theory)」の解説ページでは次のようにあります。「代表的論者はホッブズ、ロック、ルソー、カントである。(http://homepage3.nifty.com/tanemura/re3_index/3S/si_social_contract_theory.html )」ウィキペディアの「死刑存廃問題」の項目には、次のような表現があります。「社会契約説を最初に確立したトマス・ホッブズ、ジョン・ロックやカントなどの啓蒙思想家は、…」「元祖」と表現したのは、現代まで続く社会契約説の流れの中で見たら、創設期の論者という意味ですが、もちろんカントは、厳密には最初に唱えた論者というわけではありません。その場合には、主要な論者の中では、ホッブズが間違いなく時代的に先行していますので、「元祖」を最初の提唱者という意味に使うならば、「ロックやルソーが社会契約説の元祖」という言い方も間違いということになります。

いま、私が「世の中全体」という言い方で説明した範囲は、これらのすべての理性的存在者を含む範囲です。この発想は、特定共同体の伝統道徳とか同胞意識とかから福祉を基礎づける考えとは明らかに違います。

さきほど述べましたように、20世紀社会民主主義がカント倫理学を取入れたことについては、「マルクス・レーニン主義」の潮流の社会主義運動の側からは攻撃を受けたのですが、この両派が分裂する前の、もともとの19世紀のマルクス主義にしても、特定共同体の伝統道徳とか同胞意識に依拠しない社会連帯を説いていたという点では同じです。資本主義経済の発展によって、スッカンピンの工業労働者大衆が作られた。それは、民族ごと文化ごとの特殊性を失って、世界的に共通の経済的利害に結ばれている。だから万国の労働者は団結して革命を起こし、世界的な共同社会を作るのだ──というわけです。

その結果目指された労働者国家は、労働者にとっての社会契約国家だったと言えます。20世紀社会民主主義の発想も、その点ではその自然な延長だったと言えるでしょう。

スウェーデン福祉国家は「国家主義的個人主義」の社会契約

とくに興味深いのが、70年代までの福祉国家の雄、スウェーデンの場合です。

タイトルを日本語訳すると『北欧における国家と市民社会──スウェーデンモデル再考』[*8]という、スウェーデンの論者たちの共著本があるのですが、ここでは、「スウェーデンの強大な国家が市民社会を衰退させた」とする福祉国家体制批判に対する反論が試みられています。

[*8] Lars Trägårdh ed., State and Civil Society in Northern Europe The Swedish Model Reconsidered, Berghahn Books, 2007.

著者たちの主張によれば、スウェーデン福祉国家では、市民社会は国家と別なところに国家と対立してあるのではなく、個人が国家に参与する関係の中に市民社会があるのだということです。

もともとスウェーデンにあった、教会や慈善団体などの自主的な中間団体は、労働者階級からは、上流階級のものと認識されていたそうです。労働者はそのようなものより、国家の政策による保護を求めていたということです[*9]。そして、国家のシステムによって、個人が血縁や地域や教会や慈善団体などの中間団体の縛りから解放され、国家と国民が直接結びついて形成されたのが、「国民の家」と呼ばれる福祉国家体制だったのだとされます[*10]。それは、「強くて良い国家と自由で自主的な個人との社会契約の視点に基づいて組み立てられた国家統制主義の形式によって特徴づけられる」[*11]とされています。この本の編著者は、これを「国家主義的個人主義(statist individualism)」[*12]と呼んでいます。

[*9] ibid. p.18.

[*10] ibid. p.29.

[*11] ibid. p.27, 28.

[*12] ibid. p.30.

この本でとくに説明されているのは、スウェーデン独特の政府委員会制度です[*13]。法律の制定などが課題にあがると、大臣が各分野からこの委員を選任し、通常予算の範囲外の財政保障のもとで、かなりの自治権をもって、6年とか8年とかの長期にわたる話し合いを行います。この過程で、「レミス」と呼ばれる一種のパブリックコメントの手続きがあり、委員会から関係各方面の多くの機関に審議過程の報告書が送られて、それに対して、一市民でも意見を表明することができます。これらの意見は、最終報告に記録されて、国会で審議される法案を作る際の基礎になります。このような仕組みがあるがゆえに、国家は市民社会から疎外されず、個々人は国政に参加感を持つというわけです。

[*13] ibid. Ch.8. 特にp.263.

そういえば、フランス大革命でもそれまでの教会やギルドのような中間団体が否定され、個人が直接に国家と関係するものとされたのでした。それが社会契約国家のモデル像なのです。

「そんな契約身に覚えない」というロールズ批判

さて、流動的人間関係と固定的人間関係の両原理の、このような社会契約説的な「総合」は、実は、かなりゴマカシを抱えています。そもそも、「契約」と言うからには、結ぶも結ばないも自由でなければならないはずですが、一介の市民に国家を形成しなおす自由が現実にあるのかというと、「そんなものあるはずないだろ!」というほかありません。

ロールズの『正義論』も、出たとたん、さまざまの突っ込みにさらされています。リベラル派よりももっと個人の自由を大事にする「リバタリアン」の代表格のロバート・ノージック(1938-2002)は、ロールズが想定するような、結果としての分配パターンを指定する国家は、人々の個人的な選択が常にそのパターンを揺るがさざるを得ない以上、個人的なことに不断に介入するようになってしまうと批判しました[*14]。ノージックだって契約論的に国家を認めるのですが、それはどうしても必要な最小限の役割にかぎってのことです。各自の取引などの手続きが公正ならば、その結果に手をつけることはありません。しかし彼は、ロールズの「契約」からは、そのような、手続きの公正さによる分配の正当化は、導かれないと言います。歴史なき、まっさらな天上では、天使たちは結果の分配パターンを契約できるだけだというわけです[*15]。

[*14] ノージック『アナーキー・国家・ユートピア──国家の正当性とその限界』(嶋津格訳、木鐸社、2006年)275-276ページ。

[*15] ノージック同上書、330-337ページ。

逆側のコミュニタリアン(共同体主義)の立場からは、例の「白熱教室」のサンデルさんが、非常に根源的な突っ込みをいれています。要するに、あらゆる特徴をそぎおとした天使など、もはや私ではない。誰でもないということです。その人らしさを示すものが何もない天使ですので、天使たちは実はみな同じ。たくさんいるように言っているけど、実は一人しかいないのと同じで、契約ではなくて、単なる一人の意思決定です。最初から合意できるに決まっている[*16]。

[*16] ムルホール、スウィフト『リベラル・コミュニタリアン論争』(谷澤正嗣、飯島昇藏訳、勁草書房、2007年)、80ページ。

結局、素朴な反発もノージックもサンデルさんも、行き着く批判は同じだと思います。「そんな契約は私には身に覚えない」ということです。ロールズ国家は、個々人の契約を僭称しながら、実は一部のエリートだけが考えたことを、身に覚えもない「合意」の名のもとに生身の現実の個々人に押し付けたものにすぎず、やがて生身の個々人の自由意志から離れて一人歩きしていくに違いない。──こういう批判が成り立つことになります。【次ページへつづく】

「社会契約」のリアリティ

しかし70年代まではこれが問題とされなかったのは、このフィクションにある程度の現実性があったからだと思います。

一番典型的には、当時北西欧に確立されていた「ネオ・コーポラティズム」と呼ばれた体制[*17]を考えてみればよいと思います。そこでは、政府と労働組合代表と経営者団体代表の話し合いで、いろいろな大事なことが取り決められていました。スウェーデンの例では、当時雇われて働いている人の8割は何らかの労働組合に入っていて、それらの労働組合がみんな全国組織の「労働組合連盟(LO)」に加盟していました。他方、企業側も「スウェーデン経営者連盟(SAF)」にまとめられていました。個々人のいろいろな要求は、こうした組織的チャンネルを通じて汲み上げられて、社会的合意に反映されていたと言えます。

[*17] 「ネオ・コーポラティズムの国際比較──新しい政治経済モデルの探索」日本労働研究機構調査研究報告書No.60、1994年。http://db.jil.go.jp/db/seika/zenbun/E2000012613_ZEN.htm (2015年11月5日閲覧)

ご存知のとおり、当時は日本でも、いろいろな業者がみなそれぞれの業界団体にまとまって、自民党の「族議員」と呼ばれる担当の政治家を使って行政と交渉し、いろいろなことを取り決めていました。野党の社会党の議員も、労働組合界を代表する一種の「族議員」として、このシステムの一環を成していたと言えると思います。個々人の要求がこのような組織的チャンネルを通じて汲み上げられて、社会的合意に反映されていたわけです。

その落としどころはだいたい事前に読めて、人々の予想を大きくはずすことはなかったと思います。その意味で、特定の政治家や官僚の胸三寸に振り回されることなく、システムはまわっていたのだと思います。

この時期の先進国では世界中どこでも、似たようなシステムが機能していたと思います。そのかぎり、「社会契約」にもそれなりに実体があったのだと言えます。

ロールズの「無知のベール」の道具立てもそうです。これは、どんな災難な目に合うかわからない不確実な状況に置かれている現実を、モデルとして極端に表したものだと解釈できます。いまたまたま才能にめぐまれてしこたま稼いでいるあなたも、将来ひょっとしたら交通事故に遭うかもしれない。事業が倒産するかもしれない。そうしたときに最悪な結果にならないですむ世の中であってほしいじゃないか。だったらいま、恵まれない他人を救うためにおカネを出す仕組みに従うことは、やぶさかではないじゃないか、というわけです。そう考えれば、このフィクションにも十分現実妥当性があったと解釈できます。

リベラル派社会契約のリアリティが崩れた

ところが1980年代以降、固定的人間関係の原理が崩れ、流動的人間関係の原理が俄然メジャーになっていく転換の中で、固定的人間関係を流動的人間関係原理の言葉で正当化していた社会契約説の幸せなフィクションは、現実妥当性を失っていくことになります。むしろ、「そんな契約は私には身に覚えない」という感覚が、現実的根拠を持ってくるわけです。

戦後コーポラティズムを成り立たせた団体間交渉も、だんだんと既存の組織チャンネルでは捕捉できない人が増えていく中で空洞化していきました。とくに、日本では、このかんどんどんと非正社員化が進んでいきましたが、その大半は労働組合に入っていません。それゆえ既存の労働組合のチャンネルでは、彼らの要求は反映できず、その交渉行為は一部の既得権を守る行為とみなされるようになってしまいました。それに、いかなる業界団体でも補足できない仕事をしている人々も増えています。やはりそうした人の目から見れば、既存業界団体による、政治家を通じた昔ながらの要請行動は、自分とは無関係の「癒着」と映るでしょう。

「無知のベール」のフィクションも、現実妥当性を失っています。たまたま大学を卒業する年がよくて、雇用の安定した職につけた人にとって、たまたま卒業年の巡り合わせが悪くてフリーター稼業を続けざるを得なくなった人の境遇は、「自分の身にも将来降り掛かってきかねない」というリアリティがほとんど感じられません。運の差でしかないのに。

そのうえ、財政赤字だとか言って福祉や社会サービスが削減されていくと、「契約」だというタテマエをとる以上は、税金ばかり取っていく国家は「やらずぼったくり」の存在になってしまいます。

さらに、人間の相互依存関係のグローバル化が進むと、ロールズの天使の契約モデルが、実は結構いいかげんなものだと感じられるようになってきます。契約の範囲はこれまで国民国家だということを自明のように思ってきましたが、そんな根拠はどこにもないのです。そうすると、いまや「地球のどこに生まれるかわからない天使たち」による契約を考えなければなりません。あるいは、一つの国の中にも、白人プロテスタントがいたり、ユダヤ教徒がいたりイスラム教徒がいたりするようになります。「天使たち」はそういった差異もそぎおとし、そのどれにでも生まれる可能性のある存在とならなければなりません。

しかし、そこまで抽象的な天使から、本当にロールズの言う通りの「正義の二原理」が導かれるのでしょうか。その第一原理の「基本的自由」は、言論の自由や思想・良心の自由などが含まれていますが、これはたとえば伝統的なイスラム教徒のコミュニティでもしたがうべきものとしていいのでしょうか。

ロールズはいろいろ批判を受けて、自分の哲学はアメリカのような現代自由民主主義の政治体制のための哲学なのだと認めるに至ります[*18]。極端に言えば「スミマセ〜ン、青イ目ノ天使デシタ〜」と言ってしまったようなものです。しかし、そう言ったとたん、ロールズモデルの魅力も有用性も半減してしまうと思います[*19]。シェフラーという人が、リベラリズムは、国内の民族や文化の多様性をとらえられない「不十分な特殊主義」であり、かつ、国境を超えた政治道徳を提示できない「不十分なグローバリズム」だと評したそうですが[*20]、まさにそういう中途半端さを露呈してしまったわけです。

この中途半端さを開き直れば、リベラリズムはグローバル化進行する現実に対応できないことになります。この現実に追いつこうとするならば、天使たちはますます人間の顔を失い、それに基づくリベラリズムの物言いは、すべての大衆にとって実感からはずれた、「上から目線」のエリートの押しつけと感じられることになってしまいます。

***

さて、1980年代以降、固定的人間関係のシステムが崩れ、流動的人間関係のシステムがメジャーになる「転換X」が起こることにより、それまでの、両人間関係の考え方の、幸せな「総合」は成り立たなくなりました。こうして、旧アメリカ・リベラル派=旧社会民主主義は、支配的イデオロギーの座からの退場を余儀なくされることになります。

そのあと、時代の転換に適応したやり方と称して、新自由主義が世界を席巻し、ついで「第三の道」が流行することになるのですが、それでは、新自由主義や「第三の道」の路線は、固定的人間関係と流動的人間関係について、どのような立場からの解釈をしていたのでしょうか。次回はそれを検討しましょう。

※ 菅原悠治氏と北井万裕子氏から文献の教示を得たことに感謝する。

(本連載はPHP研究所より書籍化される予定です)

連載『リスク・責任・決定、そして自由!』

第一回:「『小さな政府』という誤解」

第二回:「ソ連型システム崩壊から何を汲み取るか──コルナイの理論から」

第三回:「ハイエクは何を目指したのか ―― 一般的ルールかさじ加減の判断か」

第四回:「反ケインズ派マクロ経済学が着目したもの──フリードマンとルーカスと『予想』」

第五回:「ゲーム理論による制度分析と「予想」」

第六回:「なぜベーシックインカムは賛否両論を巻き起こすのか――「転換X」にのっとる政策その1」

第七回:「ケインズ復権とインフレ目標政策──「転換X」にのっとる政策その2」

第八回:「新スウェーデンモデルに見る協同組合と政府──「転換X」にのっとる政策その3」

第九回:「「自己決定の裏の責任」と「集団のメンバーとしての責任」の悪いとこどり」

第十回:「「流動的人間関係vs固定的人間関係」と責任概念」

第十一回:「内集団ひいきの武士道vsウィン・ウィンの商人道──システム転換と倫理観のミスマッチ?」

サムネイル「Cheat ! (Edit 1)」Craig Sunter (Thanx a Million !)

プロフィール

松尾匡

1964年、石川県生まれ。1992年、神戸大学大学院経済学研究科博士後期課程修了。1992年から久留米大学に奉職。2008年から立命館大学経済学部教授。