2019.02.21

学校なんか行っても意味がない?

0.はじめに

こんにちは、畠山です。この世の中には、学校で勉強することなんて意味がないと主張する人たちと、いやいや学校で学ぶことには意味があると主張する人たちがいます。

実際に、高卒と大卒の賃金差や失業率の差を見ると、日本でも米国でも大卒のそれは高卒よりも状況が良いので(詳しくは、「大学生は多過ぎるのか、大学に行く価値はないのか?」という記事の中でデータを提示しています)、やはり学校に行く価値はある。…と考えることができれば話は楽なのですが、実際のところはそうではありません。

なぜかというと、紹介した記事の中でも言及していますが、大卒の賃金が高く失業率が低いという現象を説明する相反する二つの理論が存在していて、どちらの理論が優勢かによって、学校に行く価値があるとも無いとも言えるからです。今回は、教育経済学のもっとも基礎となる、このトピックについて話をしようと思います。

1.なぜ学校なんか行っても意味が無いのか?

学校に行くと賃金が高くなるのに、学校に行くこと自体に意味はない、というのはシグナリング理論によって説明されます。この理論の礎はノーベル経済学賞受賞者であるスペンスによって築かれます。この理論は結構難しいのですが、簡単に説明してみます。この理論の肝は二つの点に分けられます。一つは労働市場です。

考えてみると、応募者が把握している自分の能力値を、たかだか数時間の面接や、仕事の内容とどれだけ関係あるのかよく分からない筆記試験などのエントリープロセスを通じて、企業側が正確に把握してくれる、というのはなかなか難しいことではないでしょうか。そうであれば、労働者の能力値について、応募者側と雇用者側に情報の非対称性が存在している、と考えられます。

このような状況下では、自分の能力値が過小評価されて雇用されない・低賃金になることを避けるために、応募者は自分の能力が容易に雇用者に伝わるようなシグナルが欲しくなるはずです。人脈・職歴・資格など、いくつかの要因がシグナルになりそうですが、その一つとして学歴・学校歴も挙げられます。とくに日本の大卒新卒市場だと、学校歴が持つシグナリングの効果は、エントリー段階での学歴フィルターの存在などを考えると、小さなものとは言えないはずです。

学歴・学校歴が応募者の能力値を企業側に伝えてくれるとすると、ここでもう一つの肝である教育市場が出てきます。分かりやすさのために、ここでは議論を大学の学校歴に話を絞ります。日本の大学は難易度がピラミッド式になっていて、不正もあったりしますが、一般的には偏差値の高い大学ほど入学試験を潜り抜けるのが困難になってきます。

ここでさらに話の分かりやすさのために、能力値の高いAさんと、能力値の低いBさん、偏差値の高いX大学と偏差値の低いY大学に登場してもらいましょう。

入試突破のために割けるリソースがAさんとBさんで同じだと仮定すると、X大学に行くか、Y大学に行くかの分かれ目は能力値になってきます。AさんにとってはX大学に入学するためのコスト(時間・お金・精神的なもの、など)は手持ちのリソースで十分対応できるかもしれませんが、Bさんにとっては高過ぎるコスト(A大学に合格する学力に持って行くためには、高校三年間+浪人生活では間に合わない、教育費がかかり過ぎる、勉強が嫌いなのでそもそも無理など)になるかもしれません。

以上のような仮定を置くおくと、個々人の能力によって行ける大学のレベルが分かれてくるので、どのレベルの大学に入学したかは、労働市場における応募者の能力値のシグナルとして良く機能することになります。

つまり、シグナリング理論が成り立っている状況では、たとえ大学教育そのものに価値が無くとも、学歴・学校歴を得るためのプロセスが個々人の能力のシグナルとなるため、大卒者や難関大学卒業者の賃金が高くなり得るということになります。

そうであれば、個々人にとって意味があるのは選考プロセスであって、学校教育ではないので、最低限卒業できるだけの努力をしておけば良いのであって、それ以上の努力をして学ぶのはバカバカしいということになります。また、もし学歴・学校歴以上に自分の能力値を上手くシグナルしてくれるものを手に入れられるのであれば(人脈など?)、まさに学校なんか行っても意味が無い、ということになります。

そして、シグナリング理論が成立している状況は、個人以上に政府にとって大きな意味を持ちます。なぜ政府が学校にわざわざ介入しなければならないのかは、「アフリカから学ぶべき日本の教育無償化のダメな議論」という記事の、教育の外部性の中で詳しく解説しています。要約すると、教育には個人に留まらず社会や次世代に波及する効果があるので、個々人に教育投資の判断を完全に委ねてしまうと、その波及効果の分だけ社会全体での教育投資の水準が社会的に望ましい水準を下回ってしまうからだ、ということです(他にも資金制約の緩和・貧困層のリスク回避と情報の非対称性という重要な問題もあるので、ぜひ紹介した記事の方に目を通して見てください)。

しかし、シグナリング理論が成立している状況では、教育そのものには意味が無いので、この外部性も存在しないと考えられます。このような状況下で政府が教育にお金を突っ込むと、能力値が高い人が高学歴・学校歴というシグナルを獲得するためのコストを、能力値が低くすでに学校システムからドロップアウトし労働に従事している人が納めた税金で補助するという、逆再分配的なことになってしまいます。

ここで、個々人が自分の能力値を正確に把握していて、それに見合った学歴・学校歴を獲得するという仮定に対するツッコミがあるでしょうし、個々人が持っているリソースが一定なわけがないだろうというツッコミがあると思いますが、これらの仮定を緩めたモデルの説明はかなり複雑になって、それだけで字数を喰って編集長に怒られそうです。ここでの目的は、シグナリング理論というものがあって、それが成り立つ状況下では確かに学校に行っても意味が無いという状況があり得るということを理解してもらうことなので、話を先に進めていきたいと思います。

2.シグナルと関係なく学校に行かされた場合、どうなるか?

シグナリング理論が成立している場合、学校が人々の賃金を高めているのではなく、もともと高い賃金を得られる人たちが学校に行っているというセレクションバイアスが発生していることになります(タイトルはあれですが、東大生やその母親が語る「合格体験記」の信頼性が高くない理由、という記事の中で、教育経済学とバイアスについて簡単に説明しているので興味のある人はぜひ参照してみてください)。

裏を返すと、このセレクションバイアスに対処した場合に、それでもまだ学歴・学校歴が高い人ほど賃金が高いのであれば、それは学校に行くことに意味があった、つまりシグナリング理論と対立する理論である人的資本論が優勢であった、ということが示唆されます。

セレクションバイアスと関係なく、人々が学校に行く状況の代表例として、義務教育の拡大が挙げられます。この義務教育の拡大を利用して、学校に行くことに意味があるのかどうかを初めて検証した論文が、Angrist, J. D., & Keueger, A. B. (1991). Does compulsory school attendance affect schooling and earnings?. The Quarterly Journal of Economics, 106(4), 979-1014.です。

この論文はアメリカの話ですが、分かりやすさのために日本風に説明してみようと思います。日本だと義務教育は中学校卒業までと決められていますが、昔の米国はそうではなく、16歳の誕生日を迎えるまで、というかなり変わったものでした。しかし、学校は4月に始まると決められているので、義務教育修了の誕生日が来たら即退学するという集団に限って言えば、4月生まれの集団は3月生まれの集団と比べて、ほぼ一年早く学校を退学していくことになります。

この状況下で、義務教育修了の年齢を16歳の誕生日から17歳の誕生日へと延長するものの、そのタイミングが州ごとにバラバラだと、Difference-in-Difference(差の差)という、RCTに代表される因果推論の手法の一つが使えるようになります(近々Diff-in-Diffも解説しようと思いますが、待ちきれない場合は「原因と結果の経済学」や「データ分析の力 因果関係に迫る思考法」といった本を読んでみてください)。

この論文はこの手法を用いて、義務教育修了年齢が16歳から17歳に延長されて、能力と無関係に学校に強制的に行くことになった(セレクションバイアスが発生していない)インパクトを分析しています。その結果は、一年間強制的に教育を受けさせられて、賃金が6-8%程上昇したというものでした。

この結果を額面通り受け取ると、学校に行くことには経済的な意味がある、となりますが、解釈に注意が必要です。なぜなら、この分析の対象になっているのは、義務教育修了の誕生日が来たら即退学する局所的な集団であって(義務教育修了年齢の延長によって就学率は4%程度しか伸びていない)、平均的な人にとってはどうなのかがイマイチ良く分からないからです。もう一つ、3月生まれと4月生まれ云々のところも問題があるのですが、こちらも説明しだすと字数を喰うので、この相対年齢効果についても、またそのうち記事を書いてみようと思います。

そこで、Oreopoulos, P. (2006). Estimating average and local average treatment effects of education when compulsory schooling laws really matter. American Economic Review, 96(1), 152-175.という論文は、イギリスの義務教育修了年齢延長のインパクトをRDを使って分析しました。

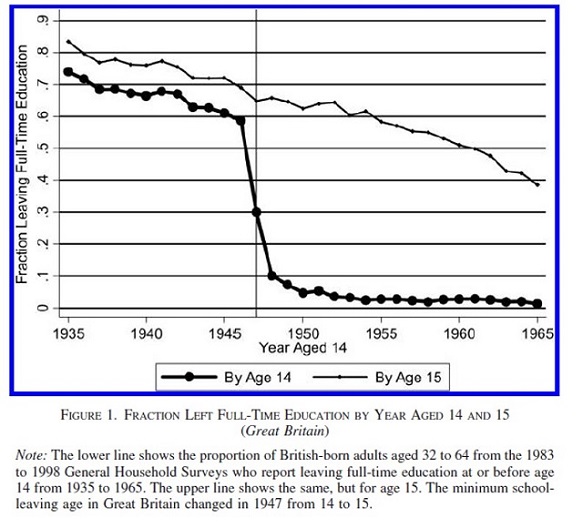

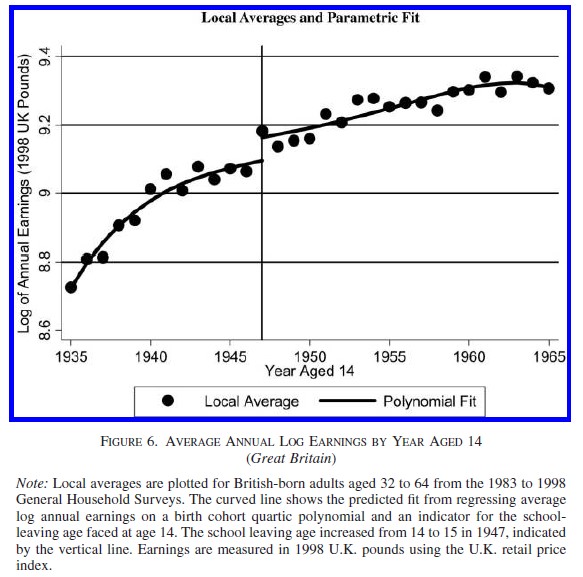

アメリカのケースでは人口のわずか数%にしかインパクトがありませんでしたが、イギリスの場合は影響を受けた年齢の退学率が下の図にあるように、57%から10%に減少しているので、平均的な人々へのインパクトが見えます。結果はアメリカのそれとほぼ同じで(切断面で賃金がピョコンと上がっているのが分かると思います)、学校に行くことに経済的な意味があるというのは、局所的というよりも平均的だということが示唆されました。

学校が能力値を高めるのではなく、もともと能力値の高い人が学校へ行くというセレクションバイアスを取り除いてみても、教育は人々の賃金を上昇させたり、人々の健康なども改善したので、学校なんか行っても意味が無いというシグナリング理論が、教育のすべてを説明するわけではないということが分かります。

じつはシグナリング理論への挑戦は、このセレクションバイアスへの挑戦以外の角度からも行われているので、それらの結果も章を改めて紹介しようと思います。

3.学歴・学校歴は労働市場でシグナルとして本当に意味を持っているのか?

シグナリング理論は、労働市場と教育市場の二つの市場から成り立っていることはすでに説明しましたが、前章の内容は教育市場からのアプローチでした。ここでは、労働市場からアプローチした研究を紹介しようと思います。

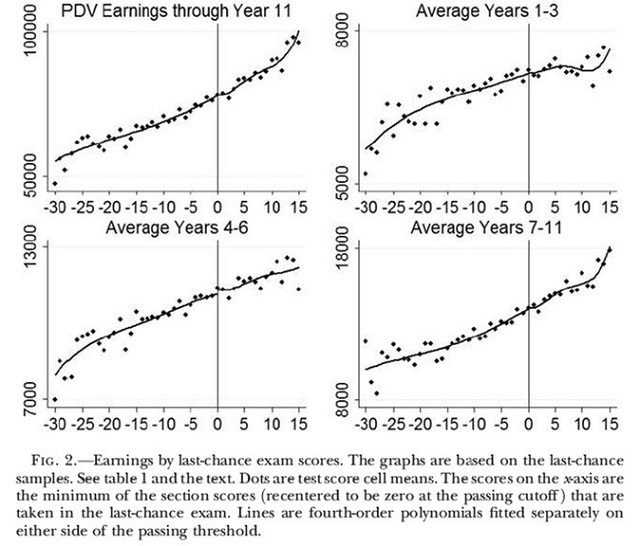

ギリギリでとある学歴を取れた人と、ギリギリでその学歴が取れなかった人を比較すると、RDの記事で説明したように、能力値に関係なく疑似的にランダムに卒業証書が割り振られているので、前者の賃金が後者の賃金よりも平均して高ければ、それは卒業証書そのものにも価値があるということを示し、教育にシグナルとしての価値があることの実証になります。

これを分析したのが、Clark, D., & Martorell, P. (2014). The signaling value of a high school diploma. Journal of Political Economy, 122(2), 282-318.という論文です。テキサスでは、高校を卒業するためには高校卒業試験に合格する必要があるのですが、試験があるということは、ギリギリ合格ラインを上回って卒業証書を手にできたグループと、合格ラインをギリギリ下回って卒業証書を手にできなかったグループが存在することになります。

上の図で0のところが合格ラインですが、先ほどのイギリスの義務教育修了年齢の延長の図のようには、ラインがピョコンと跳ねていないことが読み取れると思います。つまり、ギリギリ卒業証書を取得できた層とできなかった層で、賃金には差が存在していなかったことになります。これは卒業証書そのものに価値はなかったということになります。それゆえ、学歴にシグナルとしての価値がそれほど無かったという結論になります。

他にシグナリング理論が成り立っているか確かめる方法として、同じ学位だけどその中身が変わったときに、その学位の価値が変わるかどうかを見る、というのも考えられます。これの良い例が私の在籍する大学院だと思います。ミシガン州立大学教育大学院・教育政策コース(Ph.D.)は、確かにもともと副専攻(concentration)として教育経済学を用意していたのですが、3年前にカリキュラム再編が行われる前までは、計量分析の要素がそれほど濃くはないコースでした(コースのトップの先生が歴史学の先生でしたしね)。

しかし、カリキュラム再編が行われた後は、計量経済学6単位・上級教育経済学3単位が必修になったのを筆頭に、かなり計量分析の色が濃く、教授陣の顔ぶれも教育経済学が主流になりました。もしシグナリング理論が優勢なのであれば、カリキュラムが変わろうとも、価値があるのはミシガン州立大学の教育大学院のPh.D.という学位なので、卒業生の賃金に大きな差は出ないはずですが、人的資本論が優勢なのであれば、卒業生全員が計量分析がバンバンできるようになっているので、カリキュラム再編の前後で卒業生の賃金に何らかの影響が出るはずです(上昇だと良いんですけどね)。

これと同じような仕組みを分析したのが、Arteaga, C. (2018). The effect of human capital on earnings: Evidence from a reform at Colombia’s top university. Journal of Public Economics, 157, 212-225.という論文です。

コロンビアのトップ大学の経済学部と経営学部でカリキュラムの再編が行われました。大学院に進学する学生を増やすために、これまで4.5年だった年限を4年に短縮し、卒業に必要な単位数も約20%近く削減しました。しかし、コロンビアのトップ10大学の中でこのような改革を行ったのはこのトップ大学だけですし、改革の前後で入学者の学力もほぼ変化がありませんでした。ここで、先ほども言及したDifference-in-Differenceの出番です。

もし、コロンビアのトップ大学という名前(ありきたりの表現を使えば、コロンビアの東大)と経済学という学位名に価値がある、すなわちシグナリング理論が優勢なのであれば、たとえ卒業に必要な単位数が20%減少しようが、その前後で他のトップ10大学の卒業生と比較したときの相対的な賃金に変化はないはずです。

しかし、人的資本論が優勢なのであれば、やはり身に付けている知識やスキルが減少しているので、同じ大学・学部の名前の卒業証書を受け取っていると言えども、カリキュラム再編の前後で卒業生の相対的な賃金が減少しているはずです。

では結果はどうだったのかというと、可哀そうなことにカリキュラム再編によって卒業生の相対的な賃金が15%も減少してしまいました。卒業生の就職先の「就職偏差値」が低下したり、中央銀行への就職が減ったりと、就職率に変化はなかったものの、就職先が劣化したために賃金が減少してしまった、というものです。つまり、学校歴や学位名そのものが価値を持つというよりも、やはりそこでどのような知識やスキルをどれだけ身に付けたかが効いてくるということになります。

4.まとめ――学校なんか行っても意味が無いのか?

研究の局地性

今回紹介した研究の結果を見ると、「学校なんか行っても意味が無い」というわけではない、と言いたくなりますが、これには留保が付きます。なぜなら、今回紹介した研究はそれぞれ局地性を持ち、それを継ぎ合わせても、まだ学校教育全体について語るには不十分だからです。2節で紹介した研究を基にすると、義務教育の拡充には意味があると言えそうです。しかし、3節で紹介した研究は、トップ大学と高校を卒業できるかどうかという、学校教育の両端であり、これらの研究からは平均的な学生たちが受ける高等教育について何か語るのは難しい所があります。

教育政策という観点からは、今後、とくに以下の3つの教育政策がシグナリング理論が優勢なのか、それとも人的資本論が優勢なのか、検証があると良いなと思います。

A.College for All:トランプ政権に代わって話が立ち消えになりつつありますが、オバマ政権が、コミュニティカレッジを無償にすると宣言しました。「高学力だけでは不十分な時代に求められる「教育とスキル」は何か」という記事の中で、中程度のスキル需要が減って、高スキル・低スキルの仕事が増加していることを紹介しましたが、この現象に照らし合わせると、4年制大学へのトランジションを除けば、コミュニティカレッジレベルの教育水準が一番求められていないのではないかという感じがします。もしコミュニティカレッジの教育投資収益率が大きなプラスなのであれば、そこは高卒労働者よりも能力値が高かったからではないかという検証が欲しい所です。

B.大学の専攻別の教育投資収益率:3節で紹介した研究は経済学部と商学部でした。教育投資収益率のもっとも高い学部ともっとも低い学部を比べると、高卒と大卒以上の教育投資収益率の差があると言われています。シグナリングと人的資本の割合が学部によって違うのか、興味があります。

C.教員の修士号:米国では教員に修士号を取らせよう、そしてそれを金銭的に動機づけようとしている州が見られますが、教育大学院での教師教育は本当に教員たちにスキルと知識を身に付けさせているのか、それともただたんに修士号という修了証書を手渡しているだけなのか、教育学部に所属する者としては検証していく必要があるだろうなと感じます。

セレクションバイアスの予想は正しいのか?

話は大きく変わりますが、ここで興味深い現象を紹介したいと思います。イギリスの義務教育修了年齢の延長について分析した論文は、セレクションバイアスを考慮した結果は、考慮していない結果よりも、教育の収益率が高いことを示しています。もう少し分かりやすく言うと、バイアスのかかり方が、「教育が個々人の能力を高めるのではなく、もともと能力値の高い個々人が教育を受けていた」というよりも、「何もコントロールしないと、より能力値の低い人が教育を受けていた」という感じになります。

これに疑問を抱いた教育関係者の人がいたら、教育中心主義が過ぎると思います。例えば、ビルゲイツもホリエモンも、それぞれハーバードと東大を中退していますが、もともと能力値が高い人が教育を受けても、それ以上能力値が上がらないどころか単なる時間の無駄にしかならないでしょう。

もう少し身近な例も出すと、私がユニセフ本部にいたときの教育エコノミストのチームは誰も博士号を持っていませんでしたが(厳密には一人いましたが、数理物理学という開発とも経済とも教育とも関係ない分野でした。彼女を見て世の中には世間のイメージ通りの天才がいて、自分は全然そうではないんだなと理解しました)、ユニセフ内でも有名なチームでした。

では、なぜそのチームの中で私だけが博士課程で学校に戻るという選択をしたのかというと、私の能力が他のメンバーに比べて低かったので、それを補う必要があると判断したからです(言い訳をしておくと、専門性はまったく見劣りしないのですが、コミュ力や、仏語圏出身である私以外のメンバーたちが持つ人脈力を考えると、専門性が見劣りしない程度では総合力で敗北するので、専門性を他のメンバーたちとは段違いというレベルにまで引き上げる必要があると判断しました)。

個人的には大変残念な例ではありましたが、もともと能力値の高い個々人が教育を受けているとは限らず、能力値の高い人の中には自分には教育が必要ないと決断する人もいるし、能力値が低いからこそ教育が必要だと決断する人たちもいる、というのは認識しておくべきでしょう。

適切な教育を

国際教育協力をしていると、人々が教育を受けるのはつねに良いことである、と思いがちですが、シグナリング理論の議論は本当にそれでよいのか問いかけてきます。古典で言うとドーアという学者が、途上国では産業発展の速度以上に教育開発の速度が速く、高校を出ても仕事が無いから大学へと進学し、大学卒業後に結局、高卒程度のスキルや知識しか要求されない職に就くという、シグナリング理論と同じライン上に存在する途上国におけるDiploma Disease(学歴病)の存在を指摘していました(先進国だと、大卒を工場労働者にすると、高卒労働者よりも生産性が低かったことから、Over Educationの存在が指摘されています)。

私やサルタックが幼児教育・初等教育の質にフォーカスする一つの理由として、職業教育や高等教育支援と違って、まずこの分野ならシグナリング理論が優勢になってDiploma Diseaseに貢献してしまうことはないし、まだまだ介入も必要とされている、という安全志向が無いわけではありません。

大体の学校教育には、他にもより効率的な使い道があったかもしれない税金が投入されていることや、教育を受けるためにはその間、労働を諦めなければならないために発生する放棄所得の存在、学校だけでなく仕事を通じても知識やスキルが身に付くことを考えると、プロジェクトを実施する前に、この教育支援は「学校なんか行っても意味が無い!」になっていないか少し考えてみても、時間の無駄には決してならないと思います。

お知らせ

サルタックは無料メルマガを開始しました

・本ブログ記事の更新情報

・編集後記

・日本でのイベント情報

・インターンやボランティアの募集告知

などをお送りいたします。

下記のリンクにあるようなメルマガを配信しています。

ご興味がある方は下記のリンクよりご連絡ください。

http://www.sarthakshiksha.org/ja/get-involved/free-mail-magazine/

またサルタックでは常時会員と寄付を受け付けています。

サルタックと共に多くの子どもたちに有意義な教育を届けるパートナーになりませんか。

ご関心がある方は下記のリンクより会員・寄付のオプションについての詳しい説明にお進みください。

プロフィール

畠山勝太

1985年、岐阜県生まれ。都留文科大学国際教育学科准教授・特定非営利活動法人サルタック理事(ネパール)・一般社団法人モザンビークの新しい教育を支援する会理事。東京大学教育学部卒、神戸大学国際協力研究科(経済学修士)及びミシガン州立大学教育大学院修了、Ph.D. in Education Policy。世界銀行本部、国連児童基金(ジンバブエ事務所・本部・マラウイ事務所)、内閣府PKO事務局を経て現職。主な論文では、途上国の障害児教育、児童労働、幼児教育、教育の民営化などのテーマを扱っている。