2019.10.23

「みんながマイノリティ」の時代に民主主義は可能か

アメリカにおけるトランプ政権誕生とイギリスのEU離脱を支持し、その原動力となったといわれる「白人労働者階級」の人々。ポピュリズムと片付けられがちな彼らの政治行動はしかし、これからの民主主義のゆくえを占うものであることには誰もが薄々気づいている。

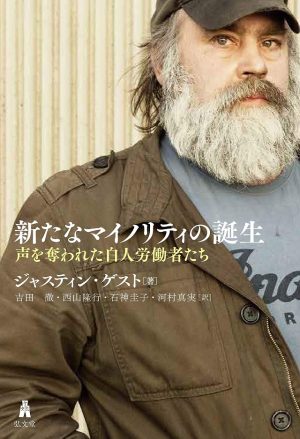

喪失感に苛まれる英米の白人労働者たちの生の声から彼らの政治行動を分析したジャスティン・ゲスト著『新たなマイノリティの誕生:声を奪われた白人労働者たち』の訳者陣(吉田徹・西山隆行・石神圭子・河村真実)に、同書が問いかける様々な先進国共通の課題について思う存分、語ってもらった。(聞き手・構成 / 弘文堂編集部・登健太郎)

はじめに:「白人労働者」への注目

吉田 ゲスト『新たなマイノリティの誕生』は、アメリカのオハイオ州とイギリスのイーストロンドンの白人男性労働者層のエスノグラフィであり、彼らの政治意識を調査した本です。帯に書かれたコピーにもあるように、彼らこそがトランプ大統領とブレグジットを現実のものとしたわけですが、著者は、こうした事象が生じる前から長期にわたって現地での調査を行ってきました。

なぜ、こうした層が一見すると極端な主張に惹かれ、投票に至ったのか――。本書は、マスメディアの報道からはなかなか見えず、アメリカで「ホワイト・トラッシュ」、イギリスでは「チャヴ」などと蔑まれてきた人たちの生の声を拾い、そこから浮かび上がった意識を計量的に把握した労作でもあります。

白人男性労働者層が、なぜ剥奪感を抱くに至ったのか、なぜレイシズム的な意識を持つようになったのか、既存の政治制度がそれにどのような影響を与えているのか、政治的なラディカリズムがどのように生まれていったのか。本では実際には様々な論点が網羅されていますが、まずは訳者各々が注目する点をあげていきたいと思います。

(吉田徹氏)

西山 私は、この「新たなマイノリティ(The New Minority)」というタイトルが面白いと思ったんです。というのも、アメリカのマイノリティ研究といえば黒人、ネイティブ・アメリカン、移民などを中心に語るのが主で、「白人=マジョリティ」というのが当然の前提とされてきたからです。「サイレント・マジョリティ」と言われることはあっても、彼らを「マイノリティ」と呼ぶ視点はありませんでした。

実態としても、2040年代のいずれかの時点で白人が人口の点でマイノリティになるというのはわかっているわけですし、新生児の数ではすでに白人の方が少なくなっています(2010年の人口統計調査)。なのに、オバマ政権が誕生した時に黒人や民族文化的マイノリティといった人たちに注目が集まったようには、白人の話が出てくることはなかった。

そういう中で、白人と黒人との間で一種の非対称性、不平等といったことが見出されるわけです。たとえばオバマが「アメリカン・ドリーム」を語り「アメリカは偉大な国だ」と言えば、それは素晴らしいことだと高く評価されるのに、白人の政治家がそういうことを言えば「あいつはレイシストだ」と批判される。こうした中で、白人の人たちはさぞ居心地が悪かろうと思っていました。

石神 たしかに、「マイノリティとしての白人」というのは新鮮でした。一昔前に「白人性=whiteness」をめぐる議論がありましたが、それらは白人の「特権性」やバリエーションを扱っていても、この本に出てくるようないわば「剥奪感」や「不平等感」を抱く白人という視角はない。本書でのヤングスタウンの白人の意識をみていくと、その根底にあるのはむしろ、アメリカとは最も縁遠いはずの非常に露骨な「差別」です。

彼らにとって「エリート」や「金持ち」は自分たちのリアリティとはあまりにかけ離れすぎている。超エリートで子供にジャンクフードなんか食べさせないオバマやオバマ夫人なんかは、嫌悪の対象でしかないんですね。

河村 白人を「マイノリティ」として扱うことは、多文化主義の理論においても新鮮だと思います。これまで多文化主義の主な理論的関心は、先住民や移民など民族文化的マイノリティの権利にありました。民族文化的マイノリティに特権を与えることによって、白人というマジョリティと民族文化的マイノリティの間の不平等をどのように是正するかということが、最大の争点だったんです。

こうした議論では、主流派社会の中で民族文化的マイノリティはつねに脆弱であり、そうした文化的な脆弱性が経済的格差と深く関わっていると考えられています。だから、白人は裕福で、民族文化的マイノリティは貧困だという前提が成り立っていました。つまり、これまでは文化的分断線と経済的分断線が重なっていたんです。

しかし、本書にもある通り、実際には文化的分断線と経済的分断線は必ずしも重なっているわけではなくて、つねに白人が優位に立っているという前提は崩れ始めています。その点に着目する本書は、これまでの前提を覆しうるという意味でも斬新だと思います。

白人労働者たちを突き動かす「剥奪感」

西山 本書では、ポピュリズムを読み解く鍵として「剥奪感」に注目しています。膨大なインタビューやアンケート調査によって、人々の「剥奪感」の様々なバリエーションを示しているわけですが、本書のこうした道具立ては、巷にはびこる単純な見方を戒めてくれるところがある。

たとえば、本書の原著が出た2016年のアメリカ大統領選挙の際、「トランプ現象」と「サンダース旋風」が両方とも「ポピュリズム」だということで、「サンダースの支持者の人たちは(同じ民主党の大統領候補である)ヒラリー・クリントンではなく、トランプに投票するはずだ」といったことが日本の報道でも言われていました。でも、実際はそんな単純な話ではなかった。

なぜこういう「誤解」が起こるかといえば――いずれも本書で論じられていることですが――剥奪感、福祉に対する考え方、黒人に対する思い、といったことについて、じつは有権者の中にも様々なバリエーションがあるからで、そのことをおそらく見落としていたから。本書は、そのバリエーションに注目しているというわけです。

(西山隆行氏)

石神 一口に「剥奪感」と言っても、なかなか一筋縄ではいかないと思わされました。「獲得」があるからこそ「剥奪」があるわけですが、「獲得」する黒人や民族文化的マイノリティとその陰で「剥奪」感を抱いてきた白人という、二つの並行した線がある。本書が言っているのは、たんなる剥奪感ではなくて、いわば相対的な剥奪感ですよね。

吉田 剥奪感というのは、いつの時代も相対的なものです。だから、単純に頭数や人口比だけではなくて、人々の意識に着目をしないといけない。日本で言えば、在特会の活動なんかもさることながら、社会保険料を納めていない中国人が社会保険制度を使って治療を受けるといったことが、数としては本当に微々たるものであるにもかかわらず、週刊誌で批判的に取り上げられたりします。こうした相対的な剥奪感をインタビューとサーヴェイデータで明らかにしているのが本書『新たなマイノリティの誕生』が持っている強みで、そのアプローチ自体がすごく勉強になります。

いま先進国を取り巻くいろいろな難題を、たんに「不平等」や「格差」で片付けてしまうのは正しくない。じつはみんなが、何となく相対的な剥奪感を抱いている。本でも言及されていますが、ゲストの前著で扱われた白人労働者たちの「敵」として描かれている移民もやはり剥奪感を抱いている。いまや「誰もがマイノリティである」という、社会の内面意識にまで踏み込んで議論しているところに、本書の面白さがあります。

誰もが「マイノリティ」である

吉田 踏み込んで言うと、「マジョリティ中のマジョリティ」だった白人男性の、しかも雇用が安定していた製造業の労働者層すらも「マイノリティ」になっている。本書が問うのは、誰もマジョリティであり得なくなってしまった「マジョリティなき社会」の展望と言ってもよいかもしれません。

西山 一昔前に流行った「エレファント・カーブ」(世界各国の家計所得の変化を示した曲線)によれば、途上国のミドルクラス(中間層)や先進国の富裕層の所得はすごく上がっている一方で、先進国の労働者階級あるいはミドルクラス(中間層)のそれは、横ばいなんです。じつは落ちているわけではなくて横ばいなわけですが、他が上がっているがゆえに、「自分たちは落ちている」と思い込んでしまっているというわけです。

彼らは、こうしたことを社会の変化とかグローバル化のせいだとした上で、「自分たちを守ってほしい」「昔は良かった」というような思いを抱く。それで、アメリカで言うとこれまでリベラルな民主党に投票してきた彼ら労働者階級が、「Make America Great Again(アメリカを再び偉大な国にしよう)」という懐古的なメッセージを出すトランプなんかに惹かれる。国境の壁なんかも、自分たちを守ってくれるものと思ってしまうわけです。そういう心情が、本書第4章のヤングスタウンでのインタビューでは象徴的に表れています。

吉田 剥奪感の話とも関係しますが、「マジョリティ」というのは、量的のみならず質的な定義にも関わってきます。何らかの「文化的な規範」、あるいは「社会の価値観」を占有しているのが、マジョリティとされることもある。本書には勤労や勤勉といった、労働文化や教育の価値観の話も出てきます。

白人労働者というマジョリティの労働文化は、「頑張れば報われる」というものでした。そうした社会が約束されていたはずなのに、その前提がグローバル化の中で、あるいは製造業の衰退の中で崩れていっていく。こうして白人労働者の文化的ヘゲモニーが揺らいでいるために、さらに危機意識や剥奪感が強まる。これは、本書のようなエスノグラフィ的手法ならではの気づきです。

西山 そういう主観的な問題は重要で、アメリカでは「真面目に働けば成功を収められる」、つまりアメリカン・ドリーム的なことがよく言われるわけです。能力主義によってアメリカ社会は機能し、なおかつ発展していくんだ、そこで頑張れば豊かになれるし、仮に自分が豊かになれなくても子どもは豊かになれるんだ、という幻想があったわけです。しかしじつはやはり幻想にすぎなくて、昔から実態としてそうであったわけでもないんですよね。

ジェニファー・ホックシールドが明らかにしたところによると、じつは白人は最近、アメリカン・ドリームというものをあまり信じておらず、白人よりもむしろ黒人の方がアメリカン・ドリームを信じている。民族文化的マイノリティが上昇への期待を持っている一方、白人はそういう意識を持っていないというわけです。こうしたポイントをかなり具体的に記しているところが、本書の面白いところだと思います。

ポピュリズムを動かすのは経済か、文化か

吉田 日本の報道でも「誰が」トランプを支持し、「誰が」ブレグジットに投票したのかについて、盛んに言及されるようになりました。アメリカでも当初は、トランプに投票したのは貧しい人たち、つまり社会の「下流」の人たちだったという論評が出されました。つまり、経済的な問題からトランプは勝利したのだと。

ところが、よくよく調査をしてみたら必ずしもそうではなくて、ヒラリー・クリントンに投票する富裕層もいれば、トランプに投票する富裕層もいた。そして一番コアな層というのはじつは「中の下」くらいの人たちだ、ということがわかってきました。そうすると、今度は経済的な理由ではなくて、文化的な理由、すなわち、レイシズムやナショナリズムに駆られた層からの支持がトランプ勝利の要因だったとされるようになった。

トランプやEU離脱への投票は、はたして経済的な動機だったのか、文化的な動機だったのかという議論が学界では続いていますが、ややミスリードな問題設定であるように思います。まず、文化というと、移民への差別・排斥意識やゼノフォビアとして解釈されますが、本書に出てくる白人労働者は、自分たちがレイシストだとは絶対に認めない。かつての黒人差別とかカリブ海出身移民への差別とは違って、肌の色に基づくレイシズムではありません。

むしろ本書が示唆するのは、それまでの戦後の工業化社会が労働を通じて作り上げてきた文化的な規範を共有しない人たちが来ることに対する、ある種の恐怖感です。エーリッヒ・フロムの、16世紀の中産階級の特徴として、貴族層に加えて教会の権威という、経済と文化の両方に敵対的だったとの指摘とも通じ合います。

だから経済か文化で分けること自体がナンセンスで、両者が強固に結びついていたことが戦後の本質でもあった。それが瓦解すれば、剥奪感が生まれるのは当然です。本の中ですごく印象的だった言い方を借りれば、白人労働者というのは「移民に職を奪われる」と言えばレイシスト呼ばわりされて、「競争が激しい」と言えば怠け者と言われる。行き場がないわけです。

西山 行き場のなさ、やるせなさは、ヤングスタウンやイーストロンドンのような地方政治で顕現します。不満の原因となっている雇用や経済的不平等の問題は、主として国家単位で対応すべき問題です。そして、経済政策を担当している中央政府、とくに議会に対する不満はあって、アメリカの場合連邦議会に対する支持率は2016年の段階でたったの15%です。

でも、連邦議会選挙をすると、再選を目指している議員の9割以上が再選してしまって、議会の構成は変わらない。そこで彼らはトランプのような連邦政界のアウトサイダーに期待して投票した、ということだと思います。もっとも、実際の問題への対応は地方政府が行わなければならないのですが、地方政府にはそのようなことをする人的資源も財源もありません。

石神 地方政府には人の移動を制限する権限はないのですから、本来ならばオハイオ州で人生が挫折しても他の州で人生をやり直すという選択肢は個人がもっているはずです。移動の自由と人生の再出発というのは、アメリカン・ドリームの重要な要素です。

しかし、現実的にはそうした選択ができるのは市場に対応したスキルと学歴を持ち、一定程度の競争力がある人たちに限られている。そういう人たちは、もうすでにヤングスタウンから脱出しています。要するに、衰退する製造業にしがみつくしかない白人労働者層には、実質的にやり直しの機会が開かれていない。彼らには、移動や再出発に必要な最低限のカネやコネすらないのですから。

(石神氏)

河村 そういう行き場のない白人労働者たちは、自分たちが労働によって作り上げてきた社会では自分たちに自律的な決定権があるはずなのに、その自分たちの社会が移民によって壊されているように感じているのかもしれません。そうした白人労働者たちの感情が、移民の入国に制限をかけるべきだという議論に表れているように思われます。

ただ、白人たちの不満の原因は移民の存在そのものではなくて、移民流入による雇用不足や移民のマナーに関するものであるわけです。なので、彼らとどのように共存するのかということについて議論する余地は、なお残されているように思います。

労働組合はいま

西山 労働者階級の白人とポピュリズムの関係を理解する上では、労働組合の位置づけについて考える必要があります。イギリスの場合は階級社会が前提になっていることもあって、労働組合もまだ一定の存在感を示していると言えますが、アメリカの場合、労働組合の評判はじつはかなり悪いですよね。かつては2004年のジョン・エドワーズのように民主党の副大統領候補に労働組合の代弁者が選ばれることがあったわけですけれども、今はそんなことはあり得ないわけです。

私の印象では、アメリカだと労働組合というのは既得権益者であり、白人のための組織なんだというイメージがある。人種差別が残っていた時代に現在の労働組合の基礎が作られたためで、だから黒人なんかとは切り離されているのです。

先ほどブレグジットやトランプを支持したのは「下」ではなくて「中の下」くらいの人たちだと吉田さんはおっしゃいましたよね。アメリカの場合は、経済社会的地位が「下」の人たちというのは黒人であったり、伝統的な民族文化的マイノリティであったりする。そして、それよりは「上」の、かつて労働組合で活動していたような人たちというのが、ある種のキーなんだと思います。

石神 アメリカだと労働組合というのはもう、ほとんど機能していません。民主党の支持基盤とはもはや言えないと思いますね。そういう意味では今や求心力も組織力もありません。

西山 ヤングスタウンの白人労働者階級の人たちは、労働組合からも見捨てられたといった意識を持っているのでしょうか。最近、アメリカの労働組合が移民を取り込もうとしはじめましたよね。

石神 そっち(移民の取り込み)に行っているというのが今の労働組合の実像ですよね。つまり不法移民の保護とか、場合によっては彼らも組合に入れてしまおう、という。ヒスパニックも全然入れていい、というようなラディカルな流れの方が、今は求心力があるかもしれません。最賃運動――最低賃金を15ドルに上げる運動――が州レベルで実現してきているわけですが、それを引っ張っているのがつまり、従来の労働組合つまり白人労働者を基盤としたものではなくて、移民ベースのそれだということです。

吉田 裏から見ると、この本はリベラル層と労働組合に包摂されていた労働者層との離別のプロセスを描くものです。ポスト冷戦時代になって、社民政党がグローバル化と多文化主義に舵を切って、経済的リベラリズムと社会的ダイバーシティの方向へと価値観をシフトさせます。本書の中でも描かれていましたが、そういった流れの中で、アメリカの民主党やイギリスの労働党が手を焼き、戦略に乗ってくれない労働者層が取り残されていった。

それでも、労働者層は歴史的な社民の支持者層であった、方向転換しても彼らは付いてきてくれるだろうというふうにナメていた。しかし、白人労働者層の剥奪感が高まっていったために墓穴を掘ってしまったというストーリーでもあります。社民政党がリベラルになりすぎたために、伝統的な支持基盤だった白人労働者層に、そっぽを向かれるようになってしまった。

競合政党(共和党や保守党)に政権を獲られるくらいだったら労働党ないし民主党に投票する、最悪でも棄権するという投票行動だったのが、そこに楔を打ち込むポピュリスト勢力――トランプやUKIP(英独立党)――が参入するようになると、この白人労働者層は大きな波乱要因になる。だから、いわゆる極右ポピュリスト政党の伸びしろがあるのは、どこの国でも労働者層なんですね。保守政党も左派政党も、誰もそれをグリップしていなかったためです。そして、そのニッチ市場を開拓していったのがトランプでありUKIPでした。

白人労働者層の貧困と福祉、コミュニティ

石神 本書で描かれている白人たちというのは、おそらく貧困層に近いところにいますよね。貧困への対応に関しては様々な財団や基金がありますが、クリーヴランドでソーシャルワーカーをやっていた友人に聞くと、彼らの多くはリベラルなので、黒人あるいは民族文化的マイノリティに対する資金提供に理解はあるけれども、白人労働者層をターゲットにした助成というのは、これまであまり見受けられなかったそうです。

そういうものは自分たちには来ない、という思いが、おそらくヤングスタウンみたいなところにはかなり激しいんじゃないでしょうか。こうしたことも剥奪感につながっている可能性がありますよね。またその友人曰く、彼らは肉体労働に伴う疼痛や精神的な苦痛を抑えるためにオピオイドを常用していて、今まではどちらかというと都市の課題であったドラッグの課題が郊外で蔓延し、中毒で亡くなる方が増えるという異常な状況だそうです。

西山 貧困と福祉ということで言うと、本書で面白かったのは、アメリカの白人労働者層の人たちは福祉を嫌う、というくだりです。これは、黒人の人たちが福祉を(乱用的に)享受している――いわゆるウェルフェア・クイーンのような形で――ことへの非難という形で現れている、と書かれています。実態としては黒人が福祉を乱用しているわけではないのですが、白人労働者層が福祉システムをどのように位置づけているのかというのは、興味深い問題ですよね。

それから先ほど石神さんがおっしゃった、貧困問題に関わる様々な財団・基金は民族文化的マイノリティへの資金は出すけれども白人にはなかなか出さないという話は、そういう中間団体のレベルでもそういった白人に対する思い込み、ステロタイプみたいなものがあることを示しているのでしょうか。

石神 それは、多文化主義の問題とかなり密接につながっていますよね。

河村 多文化主義においては、基本的に白人というマジョリティが民族文化的マイノリティを抑圧してきたということを前提に議論が進んでいる部分があると思います。たとえば、黒人奴隷問題や植民地問題などの歴史的不正義は、その最たるものです。白人にはこうした歴史の中で行ってきた正義に反する行為に対する責任があるという考え方が、白人が補償政策の対象から外されてきた一因と考えることもできます。このように考えると、民主党やNPOが白人を補償政策の対象として取り込んでこなかったことも、自然なことのように思われます。

(河村氏)

西山 このあたりは面白いですよね。アメリカの中間団体って、教会をベースにやっている共和党系のNPOとか、篤志家の富裕層がバックについているような昔ながらの慈善団体、リベラル派と結びついているようなNPOなんかもあったり、本当に色々ありますよね。富裕層は二大政党の両方と結びついているし、レッドネックと言われる農家の人たちや福音派の人たちは、共和党と結びついている。

これに対して、本書で出てきている白人労働者階級の人たちというのは、こういう密接な結びつきがなくなっているという、ある意味残酷な状態に置かれてしまっている。それは国のレベルでも政党のレベルでもそうだし、またNPOのような中間団体のレベルにおいてもそのように言える、ということなのかもしれません。

吉田 イギリスだと、本では住民の自治会とかソーシャルクラブがその役割を果たしているとされている。ただ、それを通じて民主的な活動をしている熱心な住民はいても、数的には減少している上に、一部の人たちが一生懸命やっているために、裾野が広がらないし、下の世代もついてこない。横の広がりも――移民系が多くなっているので――ない。だから、頑張っている人は「こんなに頑張っているのに」「誰も見向きもしてくれない」というような剥奪感をむしろ、ますます高めることになる。ジレンマですよね。

西山 そうすると、社会資本というものをいかにして築いていくかというのが、一つの重要な視点になるのかもしれません。そういう点からすると、コミュニティの問題というのはやはり重要な意味を持つのかなと思います。この点、黒人を中心としたコミュニティの再生運動を熱心にやろうとする動きがあるというのはよく聞くのですが、白人たちの間でもそういう試みはあるのでしょうか。

石神 正直に言って、組織しようとしている側が白人で、組織される側が民族文化的マイノリティであるというように、階級性という側面はまだあるんじゃないかと思います。ただ、最賃(最低賃金)運動なんかは白人も黒人も一緒にやっている――もっとも、これはサーヴィス業従事者を中心とした運動ですが――。これに関しては白人労働者もそこそこ入っているし、教会も労働組合も加わっていますね。最賃運動に関しては結構、多様なアソシエーションが一緒になってやっている。

西山 なるほど。そうすると最賃運動なんかが上手くいくのは、「最低賃金をある程度高く設定しなければいけない」というようなコンセンサスがある場合、ということになりますね。逆にいえば、たとえば「賃金がすごく低くてもいいから職をよこせ」というような声がある場合には、上手くいかないというわけですね。これは移民や不法移民の問題とも関わってきます。

だとすると、どういうコミュニティであれば、白人たちも巻き込む形で社会的な一体感、ソーシャルキャピタルのようなものを築き上げられる可能性が出てくるのか、という問いにつながりますね。

石神 現場の人たちは、白人労働者層のような人たちを受け入れる、あるいは見つけようとはしていますが、彼らが民族文化的マイノリティの人たちと一緒に上手くやれるのか、という問題はありますよね。

吉田 職場もダメ、組合もあてにならない、コミュニティはスカスカになっている。そうするとどうしても、非公式的なネットワーク――本書でもマフィアの話が出てきますけれども――が頭を覗かせる。でも、そうしたダークな社会資本が個人を救済するわけでは決してなくて、むしろ搾取されてしまうわけです。ジレンマは相変わらず解消されない。

だから、アイデンティティ政治ではなく、最低賃金のように、経済的な再分配で新たなコアリション(政治的連合)を作ろうという戦略になる。ただ、古くはデュボイスが指摘しているように、あるいはこの本で指摘されているように、それまで中心的な地位にあった人々が周辺的な人間と共闘できるかといえば、そこには経済や文化といった異なる分断線が走っていて、簡単ではない。

それこそヨーロッパ各国の社民政党が一所懸命探っているところですが、全体のシステムにダメージを与えないコアリションが可能なのかという観点から政策を考える必要性が求められています。

ダイバーシティと移民の時代に

吉田 このことは日本も例外ではありません。リベラルと労働者層の離別というのはもう日本でもかなり進んでいて、組合の調査を見ても、若年層になるほど自民党支持の方が高くなっている。組織率も長期的には低下傾向にある。日本の社民的立場にある立憲民主党・国民民主党・社会民主党は、労組に依存していても勝てないし、依存しなければ勝てないという二律背反に陥っています。

西山 自民党というのは右から左までいますからね。自民党の中にもリベラルな人はいるし、かつての民主党もじつは右から左までいて、純粋なリベラルとは言えなかった。だから日本の場合、リベラルと労働者層の離別というのをどう考えるかはなかなか難しい。

吉田 ただ、たとえば立憲民主党は、経済のグローバル化については曖昧ですが、社会のダイバーシティを強調する方向に舵を切っています。夫婦別姓などについても、自民との一番の差異になっているといってもいい。簡単に訴求力を得ることができるからです。労組が空洞化していくことが避けられないのであれば、文化的にリベラル化していくというのは、日本でも同じかもしれません。

だから、アメリカの民主党とイギリスの労働党、それからヨーロッパ大陸の社民政党がいま反省しているところを、日本の立憲民主党なんかが二周遅れで追っている、と言えなくもない。ただ、欧米と日本の社会的状況も、社会構造も大きく違うので、どういう経路を辿るかはあまり定かではありませんけれども。

西山 ダイバーシティをどう考えるかというのもじつは結構難しい話で、イギリスの場合は移民が問題になっていますけれども、アメリカの場合、じつは移民はさほど問題になっていなくて、問題は不法移民なんですよね。そういう点では日本とかなり違う。

それともう一つ、アメリカの場合は移民も不法移民もほとんど社会サービスを受けられないわけですね。伝染病なんかが流行った時なんかの予防接種は受けられますけれども、そもそも憲法に生存権みたいな規定がないので、なにせアメリカ国民であっても年金さえ十年以上働かないともらえない。公的扶助なんかも、移民の段階では絶対もらえないわけですよね。つまりアメリカは「受け入れるけれども、あとは自分たちで頑張りなさいよ」というシステムになっているからこそ、それなりに移民を受け入れられるところがあるわけです。

でも、日本だとそうはいかないですよね。にもかかわらず、「もし移民を受け入れた場合に、彼らに対してどういうサービスを提供するのか」という議論は、日本の場合かなり抜け落ちています。入管政策に関して、入り口と出口しか議論しない。真ん中の議論がすっぽり抜けてしまっているんです。

イギリスの場合も日本と同じく、アメリカのように「あとは自分たちで頑張りなさいよ」とはいかないところがある。だからこそ、本書でも強調されるように、イギリスの白人労働者層の人たちというのは、出生とそれに基づくエンタイトルメント(受給権)が重要なんだという議論になる。国によって事情が異なるわけです。では、日本の場合はどのように制度設計するのか。

吉田 そこは誰も考えていない。結局、エンタイトルメントの根拠をどこに求めるのか、という話に行き着きます。そうした観点からは、生活保護バッシングと移民排斥というのは根っこは全く同じです。「僕らには資格があるが、彼らにはない。なぜなら僕らはその資格を得るための努力をしてきた、彼らはそれをしていない。なのに、なぜその権利を持っているのか」――。その感覚が「剥奪感」につながり、結果としてナショナルなもの――受給権を保障する主体であり、かつ参入障壁が高いもの――が台頭することになるわけです。

だから、誰かに何らかの権利を新たに付与する場合、あるいはそれを新たに得られるような人が出てきた場合は、「それであなたが損をするわけではない」というメッセージがセットになっていなければならない。移民に雇用を奪われるといった声に対しても、それをレイシズムとして論難するのではなく、「彼らは納税者になるし、彼らによって新しいサービスや産業も生まれる」という指摘を含む議論をしないと、結局は文化闘争に終わってしまうでしょう。

ポピュリズムのゆくえ:アメリカ、イギリスと日本

石神 ところで、この記事を読んだ人は、2020年のアメリカ大統領選挙も「またトランプが勝つの?」という印象を受けるかもしれませんね。

(左 西山氏、右 石神氏)

西山 おそらく、いま民主党は良くない方向に行っています。民族文化的マイノリティや性的マイノリティを取り込む方向にばかり行ってしまって、白人労働者層の人たちを取り込むことに成功していない。ただその一方で、トランプ支持というものもだんだんと綻びてきているところはあると思います。トランプが白人労働者層の人たちに対して何をしたのかというと、結局のところ何もしていないんですね。

トランプがやった(と言っている)ことが何か自分たちの生活にプラスになっていたかどうかについて、それが幻想だったということに今後みんなが気づいていく可能性は、あるかもしれない。そこのところを民主党がどのようにして指摘していくか。実際全然プラスになっていないということを言っている人たちはいるし、そういうデータもたくさんあるわけです。

でも、メディアが分極化してしまっているせいで、保守的な人たちはそういうことを言っているメディア、たとえばCNNやMSNBCは観ない。観るのは「トランプ万歳」のFOXだけ。それが今でもトランプ支持が強固であることの背景にあるわけですが、民主党やリベラル派の今後の働きかけいかんでは、本書で取り上げられているような人たちが、トランプもじつは仲間じゃなかったということに気付く可能性はあるだろうと思います。

それにおそらく、長期的に見ると、共和党も民族文化的マイノリティの支持獲得の方向にいずれ舵を切ると思うんですよね。2016年の選挙の時にもじつは、あれだけトランプが差別的な発言をしていたにもかかわらず、中南米系の人たちの30パーセントくらいがトランプに投票しているわけです。これが共和党にとっては微妙な問題で、次の選挙ぐらいまではトランプ路線で行くと思いますが、そのさらに4年後となると、このメカニズムも働かなくなるかもしれません。

吉田 トランプがやっているのは「あおり運転政治」です。期待値をずっとせり上げ続けている限り何とか持つから、つねにあおっていないといけない。その破綻のタイミングがどこで来るかにもよるのではないでしょうか。

西山 民主党にとっては、トランプの支持がなくなるのに期待するというのは一か八かの賭けです。それよりも、2016年の選挙にサンダース支持者がヒラリー・クリントンに投票しなかったというようなことを繰り返してはいけないという話ですね。今回の候補者選びは、中道寄りのバイデン氏と、左側の人々との戦いが軸になっていますが、予備選挙が終わった段階でうまく団結できるかどうかですね。

あと、今回の民主党候補者同士の討論会なんかを見ていると、「左派が頑張ればアメリカは良くなってトランプをやっつけられるんだ」というような、何か幻想めいたものにすがっているところがある。左派の人たちは労働者が重要だと言うけれども、それはどうも高みからものを言っているという印象が拭えないんですよね。

吉田 それも世界共通の現象ですね。本にも出てきますが、リベラルがいつの間にかエリートの集団になってしまった。イギリスの労働党も同じ話で、左傾化が止まらずジェレミー・コービンが党首になった。でも、それで政権が獲れるかと言ったら、必ずしもそうではない。

では、残る中道を保守党が抑えているかといえば、そういう状況でもない。保革の既成政党が有権者に対するグリップを失っていて、それゆえにわかりやすい票田に依存し、だからこそ広範な政治的コアリションを作れなくなるという悪循環に陥ってしまっている。

たとえば5月のイギリスの欧州議会選では、ブレグジット党に次いで自由民主党が得票率2位になりました。2010年に保守党と連立を組んで埋没し、もう次はないと言われていた小政党が、とりわけ若年層の、環境意識の高い、高学歴の人たちの票を集めることになりました。ただイギリスの自民党が国政選挙で躍進できるかといえば、そういう構造にもなっていない。それゆえに政治空白の余地がどんどん広がっていくということになる。

先ほどの労働組合の話でもそうでしたが、もはや安定的な顧客に基づいて政治をするというのは無理になってきている。強固な支持構造と組織を作り上げてきたヨーロッパ大陸ですらタガが緩んでいる。そうすると、ある種の長期的な党派性に基づいて安定性とか実効性のある政治をやっていくというのは、ますます難しい。そうした環境下で最先端を行っているのがトランプであり、西欧のポピュリスト政党ということになるでしょう。

西山 それは日本でも同じですよね。強いて言えば農協くらいでしょうか。そうすると、その場その場での「あおり運転」的なことをやるか、あるいはその場しのぎ的ではない形でできる政治といったら、何か怪しげな方向に行くしかないわけですよね。

吉田 イギリスではEU離脱強硬派のボリス・ジョンソンが就いて、コービンもしばらく労働党党首の座にいるでしょうから、イギリスでもやはり左右の分極化という方向は止まらないでしょう。

西山 左右の分極化について言えば、アメリカでもイギリスでも顕著であるにもかかわらず、日本の場合はそうなっていないというのが不思議ですよね。社会のレベルでは左右の分極化というのは結構進んでいるのでしょうか。

吉田 有権者意識に関する調査では、日本の有権者の中道志向は90年代から変わっていません。ただ、東京大学=朝日新聞の調査では、むしろ政治家の方が両極化していっています。これは、無党派層が多数を占める中で、瞬間風速的に得票率の最大化を求める選挙制度の影響が大きいように思います。

「みんながマイノリティ」の時代に民主主義は可能か

石神 本書で強調されているのは、「新たなマイノリティ」の人々の、民主制において政治的に代表されていないという意識です。だとすると、政治的な代表性を回復しようというような話にならないのでしょうか。「怒りの感情をどちらが獲るのか」みたいな話だけではなくて、白人労働者層の人たちをまとめるとか、この人たちの代表を出すとかといったような話になってもいいのではないでしょうか。

西山 白人労働者層をまとめるやり方として、怒りを掻き立てるという手法に行ってしまうのが問題ですよね。そうではない手法を確立しないといけない。だからポピュリズムというのは必ずしも右派・左派である必要はないというか、中道に訴えかけるという形でのポピュリズムがあるのかもしれないですよね。

じつはトランプは、一貫して右派的な発言をしているわけではないんですよね。むしろ予備選では「オバマケアは意外と良かったけれども、自分ならもっと上手くできる」みたいなことを言っていたわけですよね。それである種の支持も得たわけです。勝ってしまった後はそんなことは言わなくなりましたが。それがどれだけ有権者に効いていたのかというのは面白いポイントですよね。

代表性と言っても、組織された人を動員するのは簡単です。でも、そうではないバラバラなものをどうやって盛り上げていくか、そのための工夫をどのようにして行うか。政治家の技量が問われています。

河村 これだけ多様化が進む中で、もはや白人、黒人、移民といった民族・人種別のニーズに訴えかけることに限界があるように思います。民族文化的な括りではなく、先ほど話題に上った最賃運動のように、利益を共有している集団をターゲットにするような手法であれば、代表性も少しはうまく機能するのではないでしょうか。

かつては、既存の社会制度が白人のためのものだという前提のもとで、議会における民族文化的マイノリティの議席数の確保などを通して、文化的衝突の解決を図ろうとしていたわけですが、いまやこうした民族ごとの代表性には限界があるのかもしれません。

吉田 もしかしたら、誰もがマイノリティである社会、マジョリティなき社会で代表性民主主義が機能することは、もはやあり得ないのかもしれません。その回路以外で、いかに代表性を獲得していくかを考えないとならないでしょう。

(左 西山氏、中 石神氏、右 吉田氏)

西山 民主主義というのは、様々な人々の利益や立場を取り入れて、皆を幸せにするシステムだと、一般的にイメージされています。でも、あらゆる社会はじつは多元的なわけですよね。民主政治といえども、最終的には一つの決定に導くわけですから、じつは多くの人々の利益や立場を結果的に切り捨てている。

だとすれば、「切り捨てている」のではなくて「まとめている」んだ、というように有権者に説得する、思わせるというのが政治家の技術であり、これは社会のあり方というか成熟の問題であったりするんだと思うんですよ。経済成長が進んでパイが大きくなっていて多くの人々に利益や権利を与えていくことが可能な時代ならば、こういうことがある程度容易でした。

吉田 つまり、代表制民主主義は、ペイオフが何らかの形でできないと機能しない?

西山 はい。でも今はそういう状態じゃないわけですよね。低成長かマイナス成長、つまり成長するとは限らず落ちていくかもしれない状況だと、どういう方法があり得るのか。他の国と争うということ以外のやり方があり得るのか。グローバル化に抗する以外に何かあり得るのか。おそらく、新たな構想が求められるんでしょうね。

吉田 ディズニー映画やマーヴェル作品を観ていても、何らかの代表性を表現するのがますます難しくなっているように思います。昔の作品であれば、主人公の王子様がいて、お姫様を助けたり幸せにしたりすることが定番だったのが、たとえば『アナと雪の女王』ではお姫様が主人公になった。それでも飽き足らず、今では白人、黒人、アジア人、ヒスパニック、善人と等価な悪人まで全部が揃わないと、誰も観てくれない。ただ、それで「みんなが平等」という以外のナラティヴ(物語)が本当に出来上がるのかどうか。

つまり、みんなが自分の見たいものをそこに見出すだけで、全体的に代表されるものが何かというのは、すごく難しくなっている。そういう時代に、代表制民主主義なんて機能するわけがない。

西山 そうですよね。たとえば『スパイダーマン』なんかでも、白人ばかりが主役を演じていてそれが問題だというようなことが言われましたが、そういう声を受けて『スパイダー・バース』という作品を作ったわけですよね。じつは黒人や女性のスパイダーマンもいた、というものなんですが、ああいうふうになってくると、もう勧善懲悪と愛の話になるしかないわけですよね(笑)。

吉田 政治では、有権者は自分を投影させる何かを求めるわけですが、その「何か」がもう存在しない。あるいは、先ほどのペイオフの話のように、他のものに代表してもらうことで得られる利益も、もう無い。そうしたら残るのは、政治不信しかないということになる。

この政治不信とは、具体的には――本書の調査にも出てきますが――、政治は自分たちのことを顧みてくれていない、という感覚です。最近の調査だと、主な先進国では6割程度の人が「政治家に顧みられていない」と感じています。だから、やはり政治に頼らない形で、様々なリソースを保全・調達できるような、半径数キロぐらいのコミュニティを手厚くしていくというのが大事になってきています。

西山 難しいですね。それよりは戦争でもして略奪したほうが簡単だ、という話になりかねない気がしますね……。

吉田 アメリカはそれができるかもしれませんが、日本はできない。コミュニティを手厚くしていくのが難しいとして、もう一つの処方箋は、教育や職業訓練など、人に投資していって社会的モビリティをどんどん高めていくくらいしかありません。

それでみんなが幸せになれるかどうかはわからないけれど、少なくとも剥奪感が最小限で済む、あるいは持ったとして、それをこじらせないような構造を作っていく。そのためにはやっぱり個人に能力をつけ、何度もトライ・アンド・エラーができるような社会システムが必要でしょう。

そのためにはやはり国が、手厚く教育・職業訓練の制度作りをしていかないといけない。そうでなければ「新たなマイノリティ」は、ずっと再生産されていくことになるでしょうね。

(2019年6月26日、北海道大学にて収録)

プロフィール

西山隆行

東京大学大学院法学政治学研究科博士課程修了、博士(法学)。現在、成蹊大学法学部教授。主著として、『アメリカ政治入門』(東京大学出版会・2018 年)、『アメリカ政治講義』(筑摩書房・2018 年)、『移民大国アメリカ』(筑摩書房・2016 年)、『アメリカ型福祉国家と都市政治―ニューヨーク市におけるアーバン・リベラリズムの展開』(東京大学出版会・2008 年)、『アメリカ政治』(共編著、弘文堂・2019年)など。

石神圭子

北海道大学大学院法学研究科博士後期課程単位取得満期退学、博士(法学)。現在、首都大学東京人文科学研究科客員研究員。主著として、「コミュニティ・オーガナイジングとリベラリズムへの挑戦―産業地域財団による生活賃金運動をめぐって」アメリカ太平洋研究18 号(2018 年)、「アメリカにおける連邦制の成立と発展―20 世紀後半の都市コミュニティと福祉政策をめぐるその効果」松尾秀哉ほか編『連邦制の逆説?』(ナカニシヤ出版・2016 年)、「アメリカにおけるコミュニティの組織化運動―ソール・アリンスキーの思想と実践(1)~(4・完)」北大法学論集65 巻1 号・3 号・4 号・6 号(2014-15 年)など。

河村真実

神戸大学大学院法学研究科博士課程前期課程修了、修士(政治学)。現在、神戸大学大学院法学研究科博士課程後期課程在籍/日本学術振興会特別研究員(DC1)。主著として、「リベラルな多文化主義における新しい文化概念―アラン・パッテンを手がかりに」六甲台論集法学政治学篇65 巻2 号(2019 年)など。

吉田徹

東京大学大学院総合文化研究科国際社会科学博士課程修了、博士(学術)。現在、同志社大学政策学部教授。主著として、『居場所なき革命』(みすず書房・2022年)、『くじ引き民主主義』(光文社新書・2021年)、『アフター・リベラル』(講談社現代新書・2020)など。