2013.10.18

文学破壊者と語る夜

『親衛隊士の日』(河出書房新社)刊行とウラジーミル・ソローキン氏来日を記念して、ウラジーミル・ソローキン氏、翻訳家であり映画評論家の柳下毅一郎氏、そしてソローキン氏の小説『青い脂』『親衛隊士の日』を翻訳された松下隆志氏によるトークイベント「文学破壊者と語る夜」が開かれた。独特で強烈なソローキン氏の小説はいかにして書かれているのか。貴重なトークイベントをここに記録する。(通訳/北川和美、構成/金子昂)

東京外国語大学での日々を振り返る

柳下 本日はロシアの作家であり、昨年に『青い脂』(河出書房新社)、今年に『親衛隊士の日』(河出書房新社)が日本で翻訳出版された<文学破壊者>のウラジーミル・ソローキンさんをお迎えしました。進行を務めさせていただきます翻訳家の柳下毅一郎です。

松下 北海道大学院生の松下隆志です。縁があって尊敬する作家であるソローキンさんの『青い脂』と『親衛隊士の日』を翻訳させていただきました。よろしくお願いします。

柳下 まずはソローキンさんに簡単に自己紹介いただきたいと思います。

ソローキン コンバンハ。今日はトークショーに来て下さってありがとうございます。11年ぶりに日本にきて、とても嬉しくノスタルジックな気持ちです。これだけの方が集まってくださったのは、どんなに破壊的な小説を書いても、ロシア文学が生きている証拠であり、また読者がいることの証拠だと思います。

柳下 いま11年ぶりとおっしゃいましたが、実はソローキンさんは1999年から2000年の2年ほど、東京外国語大学で教師をやっていらっしゃったんですよね。そのころの思い出などありましたら教えてください。

ソローキン 吉祥寺にある東京外国語大学の教職員用の寮に住んでいました。今日、妻と一緒に行ってきましたが、11年も経つと寮の周りに植物が生い茂っていて、建物を見つけるのに苦労しました。吉祥寺から大学までの道のりを長く感じ、「年をとったんだなあ」と思いました。

東京外国語大学での日々を思い出すとあたたかな気持ちになります。2年間の教師としての仕事は非常に有益なものでしたし、当時教えていた学生の何名かがロシアの古典文学を好きになってくれたことは嬉しかったです。東京を去るとき、私の心のひと塊を永遠に残してきた気がした、そんな滞在でした。

柳下 ソローキンさんは日本について書かれた短編小説があると聞いたことがあるんですが。

ソローキン 確かに日本をテーマにした作品はいくつかあります。ただ滞在生活について書いた小説はありません。というのもあまりに印象深すぎて書けないんです。

松下 以前、日本についての長編小説を構想しているというインタビューを読んだことがあるのですが、どんな作品なのでしょうか?

ソローキン うーん……わたしはストーリーについてお話しないタイプの作家なのですが……。

客 (笑)。

ソローキン 書く前に言葉にしてしまうと、小説を書く意味が失われてしまうんです。

柳下 ということは、これから読める可能性があるということですか?

ソローキン あー……もちろん、可能ではあります。時間をかけて熟成させるべき大きなテーマなんですね。

作品ごとに「文学の皮膚」を変えること

柳下 ソローキンさんがまだ日本にいたときに、すでに翻訳されていた『愛』(国書刊行会)と『ロマン』(国書刊行会)を読んで、「すごい作家がいる」と周囲でも話題だったんですね。しかも聞いてみるとその作家がいま日本にいて、東京外国語大学で教師をしている。これは会いに行った方がいいんじゃないか……いや、でも怖い人でぶん殴られるんじゃないか……と怖くて行かなかったのですが(笑)。実際にお会いしてみたらジェントルマンで安心しました。

東京外国語大学で教師をされていると聞いたときには、作家を辞めて語学教師になってしまったのかと不安だったんですが、実際には日本で教師をされていたときにロシアでは『青い脂』が出版されてたんですね。

ソローキン ええ、『ロマン』と『青い脂』はまったく違った作品です。今度ロシアで出版される最新の作品と『青い脂』もまた異なっています。

柳下 その新しい本はいつ出版されるのでしょうか?

ソローキン 一週間後です。マモナク。

客 (笑)。

ソローキン わたしは作品ごとにスタイルを変えています。与えられた課題やテーマで文学の皮膚を意識的に変えることを作家としての主要な原則としているんです。

作品を書くときに重要なことは、自分自身を驚かせることです。ロシアの哲学者にシェストフという人がいます。彼は「ロシアの作家は、自分のスタイルを確立したときに死ぬ」と言っていますが、わたしは作家として死にたくないと思っています。

ただ、ロシアでは「ソローキンはオリジナルのスタイルをもっていない。自分の言語がない」と批判を受けるため、そういう意味で私は作家らしい作家ではないのかもしれません。

柳下 これだけオリジナルなスタイルをもっている作家はいないとぼくは思いますが(笑)。

ソビエト連邦と作品を書くことについて

柳下 1955年、ロシアがまだソビエト連邦だった時代にソローキンさんはお生まれになりました。そして1970年代の終わりに「コンセプチュアリズム」という芸術活動に参加したことがきっかけで、芸術活動をはじめられたとのことですが、当時はどんなことをされていたのでしょうか?

ソローキン わたしはソビエト連邦という全体主義国家で育ちました。そこでは国家による厳しい検閲があり、若くして検閲という機械にあわせて作品を作るのではなく、自分のやりたいことを誠実にやるべきだと思いに至りました。

20歳のときに偶然、モスクワで文学者やアーティストの集まるアンダーグラウンドの世界に踏み込みました。そこには世界的に有名なイリヤ・カバコフや2007年に亡くなった詩人のドミトリー・プリゴフがいました。当時の私は、最初にグラフィックを使って表現芸術で芸術活動を始め、やがて実験的な小説を書くようになりました。あの頃は、生活のために他の作家の装丁を作ることで生活費を稼いでいたのですが、心の糧として短編小説を書き、仲間たちに読んでもらっていました。

ソビエトには、アメリカの「ポップ・アート」に対応する、「ソッツ・アート」という芸術運動がありました。あの頃の私の作品もソッツ・アートに分類されるようなものであり、ソビエトの社会主義リアリズムを揶揄するようなものでした。

狭いサークルの中で好きなことを思いっきりできる幸福な時代でしたが、ソビエトが崩壊し、私たちは瓶から放り出されるように、モスクワから、アンダーグラウンドの世界から放り出されてしまいました。当時の仲間たちとは遠く離れてしまい、いまでは接触することはありません。しかし彼らはいまでも世界で活躍をしています。

柳下 お金はなかったけれど、ある意味幸福な青春時代を送っていらしたということですね。

ソローキンさんはそもそもの最初から文学の虚構性という面に目を向けていたように思われます。ソビエトでは「社会主義リアリズム」という決められた文学形式しか「文学」として認められなかった。それが文学の制度性に目を向けさせるきっかけになったのではないかと思うのです。

ソローキン うーん、なぜ人が文学作品を書くのかという問題は非常に難しいですね。

哲学者のオルテガ・イ・ガセットは、「人生は、銃を近距離で撃つことだ」と言っています。作家が作品を書くことに近いのではないでしょうか。個人的な意見ですが、人が文学作品を生み出すのは、その人が自分の世界に不満を抱いているからだと思います。周りの世界に満足している人は、きっとそれを続けていくでしょう。しかし私は、ソビエト時代の生活に不満でした。ソビエトという時代の、形式も、内容も。

切腹した武士の腸を観察するような試み

柳下 ソ連が崩壊してから1999年に『青い脂』を出版されるまで、長編小説を発表されていませんが、その間はどうしていたのですか?

ソローキン 確かにソ連が崩壊したあと7年ほどは、お芝居や映画の脚本を書いていましたが、長編小説を書かずにいました。書こうとしても書けず、機が熟すのを待っていたのです。

ハンターはよく「鳥を打ち落とすためには、目で見なくてはいけない」と言います。あの時、私はものすごいスピードで変わっていく社会をしっかりと観察しなくてはいけませんでした。

柳下 『青い脂』は書き始めたらすぐに書き終えたと聞きました。

ソローキン そうです。7年間の沈黙の後、ワインのコルクが抜けるように一瞬にして作品が生まれました。

『青い脂』は20世紀の全てのイデオロギーをひっくり返す試みでした。そこには社会主義リアリズムももちろん入っています。私の意見では、20世紀は全体主義的なイデオロギーのもとに過ぎた世紀だと思います。『青い脂』を書くことは、切腹した武士の腸を観察し、匂いを感じ取るような風変りな試みでした。

柳下 『青い脂』はソローキンさんの中で一区切りとなった作品なのでしょうか?

ソローキン 先ほども言ったように、私自身がどんどん変わっていきますし、ひとつひとつの作品でスタイルを変えています。それに率直に言って自分自身や自分の作品を解釈するのはすごく難しいことです。そのためには作家のスイッチを切って、読者のスイッチをいれなくてはいけません。言い訳ではありませんが、私はそのスイッチの切り替えが得意ではないのです。

私に言えることは、私の作品を翻訳することはとても難しいことです。だから私の作品を翻訳してくださっている翻訳者を大いに尊敬していますし、そして同情もしています(笑)。松下さんはまだお若いのにも関わらず、大きな仕事をなさったと思います。

松下 ありがとうございます(笑)。

柳下 『青い脂』は、翻訳された中でも日本語版が一番わかりやすいのではないか、ひょっとしたらロシア語版よりも(笑)。それほど素晴らしい翻訳だと思います。

ソローキン それはなぜですか?

柳下 『青い脂』では中国語が入り混じったロシア語がつかわれていますが、日本語版は漢字で表記されているので、音だけでなく、意味もだいたいわかるんです。

ソローキン 日本の読者にとって中国語がなんらかの手助けになっているのかもしれませんね。

ポストソビエト的恐怖

松下 『吹雪』という作品が中国語に訳され、中国で賞をとったと聞きましたが、ソローキンさんの最近の作品は中国が重要なモチーフとして登場されていますね。

ソローキン 『吹雪』はまだ日本語に訳されていない作品ですね。ご指摘の通り、『青い脂』以降、私の作品には中国モチーフが現れます。

私はロシアや世界のリアルについて、社会的なタブー、集団的な恐怖について書いてきました。中国はロシアの隣国であり、シベリアは国境を接しています。シベリアでは実際に中国語が喋られるようになっているんです。中国のシベリアへの拡張に対して、特にモスクワに住んでいるロシア人はパニックになっています。もちろん一方でシベリアに住んでいるロシア人は中国人と取引をしたり国際結婚もしています。しかもハーフの子供は結構可愛いんですよね。ただ、モスクワの人たちが感じているような、国全体の社会的な恐怖は私のテーマの一つなんです。だから中国モチーフが出るようになりました。

松下 同性愛もテーマに出てきますが、これもやはり社会的な恐怖になっているのでしょうか。

ソローキン そうですね。

ロシアではここ1年くらい「ホモセクシャルパラノイア」のようなものが国全体にはびこっています。同性愛をプロパガンダするような行為を刑事罰するようなおかしな法律まで採択されてしまいました。これは集団的な、ポストソビエト的恐怖だと思います。このような恐怖が私の文学作品のテーマになるんです。

柳下 作品の中でホモセクシャル、あるいはスカトロジーといったものがコミカルに描かれるのは、笑い飛ばすことによって、それらに恐怖を抱いている人たちをからかおうということなのでしょうか?

ソローキン 自ら解釈するのは難しいです。ある文芸批評家は私を「ソローキンは自分の作品によって社会の病んだ部分に針治療を施しているのだ」と評しました。私自身そういった観点に反対はしません。

「親衛隊士」が政権を握ることの意味

柳下 『青い脂』も『親衛隊士の日』のいずれも未来を舞台にしたSFと言ってもいいと思います。SFというジャンルには興味をお持ちだったのでしょうか?

ソローキン 二つの作品がSFに分類されることに反対はしませんが、SFだけではないと思っています。私の作品は、迫りくる近い将来に生まれる可能性がある世界のメタファーを見つけることです。

例えば『親衛隊士の日』は未来のロシアを描いた作品です。「親衛隊士(オプリーチニク)」のことはご存知ですか?

柳下 「親衛隊士(オプリーチニク)」とは16世紀「イヴァン雷帝」という名称で知られるイヴァン4世の命をうけて残虐行為をしていた親衛隊のことですね。

ソローキン 『親衛隊士の日』は未来を描いた作品ですが、この本でなにかを予言しようと思ったわけではありません。当時のロシアに、そしていまのロシアにもいるナショナリストの夢がかなったときどうなるのか、昔中国がそうであったように、大きな高い壁を築いて西側の世界から閉鎖したロシアを書いてみたのです。

この小説を書いて7年が経ちますが、ロシアで愚かな法律が採択されるたびに友人から「君が小説で描いた通りになっているね」と電話がかかります。小説家として非常に満足していますが、ロシア国民としては心底がっかりしています。

柳下 ソビエト崩壊後、つまり共産主義のイデオロギーが崩壊したあと、ロシアではルーツに戻ろうとする動きがあったと思います。しかしソローキンさんはそうした動きにも懐疑的な態度であるように思われました。

ソローキン 大きなテーマですから『親衛隊士の日』について語ると一晩かかってしまうのですが、この作品は現在のロシアに対するリアクションであると言えるでしょう。10年以上、KGBの将校が国家官僚や企業家になってロシアを支配している。彼らのメンタリティーは16世紀の親衛隊士にぴったり当てはまるんです。皆さんは新聞でいまロシアで何が起きているかご存知だと思います。「親衛隊士」が政権を握るということは、その国の文化、政治、経済にとってとても大変なことなんです。

意味をずらすこと、移し替えること

柳下 政治的な話ではなく、文学においてはどうでしょうか? ソローキンさんはソビエト時代の社会主義リアリズムという制度化された文学に反発を抱いて、それを破壊するような作品を書いている。ソビエト時代以前の伝統的なロシア文学にも還ろうとはされていません。

ソローキン 決してロシアの古典文学を拒否しているわけではありません。

例えば『吹雪』は19世紀のロシア語で書かれた作品です。私は何かを破壊しようとして作品を書いているのではなく、疑問を呈しようとしているんです。ですから私はロシアの古典文学にたくさんある常套句も利用して作品を書いています。

柳下 クリシェを使って意味をずらし、新たな価値を生み出す作業、と言うべきでしょうか。

ソローキン 「意味をずらす」は良い表現ですね。おそらく多くの人々が、物事を正面から見ることに慣れてしまっていると思います。でも私は見る方向をずらして、反対側からみてみたい。それは子供的なユートピアなのかもしれませんが。

松下 先ほどソローキンさんは『青い脂』はあっという間に書いたとおっしゃいましたが、翻訳は4、5年もかかりました(笑)。僕がこの作品を知ったのは大学4年生のときです。指導教官の望月哲男教授に、「『愛』がすごく面白かったのですが、他に面白い作品はありますか」と聞いたら『青い脂』を勧められたんです。

そこで『青い脂』を読み始めてみたのですが全然読めない(笑)。意味のわからない言葉がたくさんあって、最後まで読めるのかなと不安になりました。でも10ページ、20ページと進んでいくと不思議と作品の世界に入っていける。もちろんそれで作品の全てがわかるわけではありませんが、面白さがわかってきたんですね。翻訳するときも、わけのわからないものを解釈して日本語にする作業は本当に刺激的でした。

ソローキン 翻訳するときに一番大変だったことはなんでしたか?

松下 やっぱり造語ですね。欧米の翻訳ですと、言葉をそのまま移し替えていることが多いですが、ロシア語と日本語は構造があまりに違うので、そのまま移し替えるわけにはいかない。どうやって「わけのわからなさ」を残したまま日本語にするかが難しかったです。

ソローキン 翻訳者がゼロから新しい言葉を考えなくてはいけなかったということですね。おそらく普通の翻訳者は言葉をただ言葉に置き換えるだけでしょう。しかし創作的な翻訳をするよい翻訳者は、言葉の字面を移し替えるのではなく、言葉の持つ意味を移し替える作業をしている。それは本当に難しい作業だと思います。

柳下 日本人はいい翻訳を読むことができて恵まれていると思いますね。

ソローキン I hope so.

客 (笑)

松下 話が戻りますが、ソローキンさんは作品ごとに違うスタイルで書くとおっしゃっていました。『氷』が出版されたときにインタビューで「コンセプチュアリズムとは決別して、内容のある作品を書くんだ」とロシア文壇に衝撃をあたえるような発言をされていましたが、この急激な変化はどうして起きたのでしょうか?

ソローキン 同じことをし続けるのに飽きて、新しいことをやりたいと思ったからです。お金のために書いている作家は別に、作家稼業に誠実に取り組んでいる人であれば、作品ごとに新しいものを発明すべきだと思います。それぞれの作品、新しい作品を書くごとに、小さな原子爆弾を発明し、それを爆発させなければならないんです。もし私が同じものを繰り返し書くように言われたらおそらく死んでしまうでしょう。

柳下 松下さんは次にソローキンさんの本を翻訳できるのであれば『氷』を翻訳したいとおっしゃっていたので、いずれは日本語で読めるようになるのではないかと。

ソローキン 心待ちにしております。

繰り返しクローンが登場する理由

柳下 さきほどもおっしゃってましたが、ソローキンさんは何本か映画の脚本を書いていますね。どういった理由で書かれたのでしょうか?

ソローキン 偶然の産物です。アレクサンドル・ゼリドヴィチという映画監督が、私が小説を書けない状態にあったとき、「脚本を書いてみないか」と提案してくださったんですね。それが『モスクワ』という映画です。

その後、イワン・ドゥイホヴィチニーの『コぺイカ』など、何本か映画の脚本を書いてみて、これは作家としての血を若返らせてくれる作業だと気がつきました。私は様々なスタイルを用いて作品を書く作家です。そして映画の脚本というスタイルも非常に気にいっています。もちろん私自身が映画好きということもあるでしょう。例えばロシアで初雪が降ったときは黒澤明の『白痴』を観ます。この作品は私にとって非常に重要な作品なんです。

柳下 ソローキンさんが脚本を書いている作品では『4』という映画を観たことがあります。先ほど奥さんと話していたら、前半はソローキンさんの脚本だが、後半は監督の創造だとおっしゃってましたが。

『4』は、見知らぬ人がバーに集まってほら話をしているのですが、実はそれは本当の話だったというストーリーです。その中で、政府がクローンの研究をしているという話があって、ソローキンさんっぽい感じがしますよね。

この作品の監督であるイリヤ・フルジャノフスキーさんはいま「ダウ(Dau)」という作品を撮っていると聞きましたが……。

ソローキン 「ダウ」は6年前から製作されている映画です。いつ完成するのか私にもわかりません。映画監督は自分で撮った作品をどうやって着地させればいいのかわからなくなることがあるようです。映画が完成したとき、私の書いた脚本がどれほど残っているか心持ちにしています。

松下 ソローキンさんの作品はたびたびクローンがでてきますね。ソローキンさんにとってクローンはどういう意味があるのでしょうか?

ソローキン ああ……答えるのが難しいですね……。会場の皆さんに質問をしたいのですが、皆さんは自分の生きた分身をみたことがありますか?

(誰も手を上げず)

ソローキン ……ということは日本人は精神的にとても健康だということですね。

客 (笑)。

ソローキン 私は自分の分身を見たことがあります。とても不思議な感覚でした。クローニングは、自分の分身を見たくないという恐怖と安全な状態で見てみたいという気持ちがないまぜになって書いているものだと思います。クローニングをテーマにしたり、「分身」とタイトルについた作品はたくさんありますね。文学にとってクローニングは重要な問題なのだと思います。

ロシアで出版される最新作について

柳下 そろそろ時間になりますが、最後にまもなくロシアで出版される小説について少しだけお話いただけますか?

ソローキン この作品も翻訳者にとって大きな仕事になると思います。

客 (笑)

ソローキン とても大変な作業が必要な本でした。全部で50章あり、すべての章がそれぞれのスタイルで書かれているのですが、作品を貫くストーリーは一応あります。この小説を私は1年かけて書き上げました。書き終えてしばらく経ちますが、いまだに書き終えたばかりように感じます。

この作品は、テルルという実際に存在する金属を採掘しているテルーリヤという国が舞台です。このテルルという金属の新しい性質を見出しているのですが、あまり内容を話してしまうと面白くなくなってしまうので(笑)。

柳下 松下さんのお仕事がまたひとつ増えた、ということで。

松下 がんばります……(笑)。

柳下 というところで、今日はながながとありがとうございました。

(2013年10月8日 紀伊国屋書店新宿南口店にて)

プロフィール

松下隆志

1984年生まれ。北海道大学大学院文学研究科博士課程。訳書に、ウラジーミル・ソローキン『青い脂』(共訳、河出書房新社、2012年)、『親衛隊士の日』(河出書房新社、2013年)、おもな論文に、「「物語」の解体と再生──ポストモダニズムを超えて」(『ロシア文化の方舟──ソ連崩壊から二〇年』東洋書店、2011年)がある。

柳下毅一郎

1963年大阪府生まれ。英米文学翻訳家。映画評論家。訳書に『クラッシュ』(J・G・バラード、創元推理文庫)、『第四の館』(R・A・ラファティ、国書刊行会)、『ケルベロス第五の首』(ジーン・ウルフ、国書刊行会)、『悪趣味映画作法』(ジョン・ウォーターズ、青土社)、『サッカーの敵』(サイモン・クーパー、白水社)、『フロム・ヘル』(アラン・ムーア/エディ・キャンベル、みすず書房)など。著書に『興行師たちの映画史』(青土社)、『新世紀読書大全 書評1990-2010』(洋泉社)など。編著に『女優林由美香』(洋泉社)などがある。

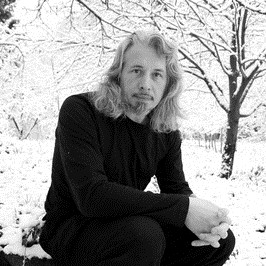

ウラジーミル・ソローキン

1955年ロシア生まれ。70年代後半からモスクワのコンセプチュアリズム芸術運動に加わる。83年、当時のソ連を象徴する風景を戯画化した作品『行列』を発表し、欧米で注目を集める。以後、『マリーナの三十番目の恋』(82-84)、『ロマン』(85-89)、 『四人の心臓』(91)や前期の代表作『青い脂』(99)のほか、『氷』(2002)、『ブロの道』(04)、『23000』(05)と続く三部作や、本書の続篇『砂糖のクレムリン』(08)、 『吹雪』(10)などを発表し、2010年に『氷』でゴーリキー賞受賞。英語圏などでも高く評価されている。邦訳に長篇『ロマン』(国書刊行会、98)、『青い脂』(河出書房新社、12)、『親衛隊士の日』(河出書房新社、13)、短篇集『愛』(国書刊行会、99)がある。