2016.06.06

英語は「地味」だから居心地がいい――英米文学の味わい方を知る

学部選択に悩む高校生に専門分野を解説!人気コーナー「高校生のための教養入門」。今回は英米文学です。英語は地味な学問? 「詩」の定義ってなに? 高校生が英文学の小説を読むなら19世紀? 英文学の味わい方のあれやこれやを阿部公彦先生にお話を伺いました。(聞き手・構成/山本菜々子)

◇英語は「地味」?

――先生はどういう高校生でしたか。

まったく地味な生徒でした。ぼくの学校は静岡にある中高一貫の男子校。宣教師のカナダ人がつくった学校でした。いわゆる「ネイティブ」の先生が多く、英語も中学のときから週に8時間くらいあって、LL教室やらタイプ教室までありました。ただ、カナダ人とは言ってもみなさんフランス系カナダ人だったので、英語は強烈な「フランス弁」。また学校は山の上にあり、しかもぼくは寮に入っていたので、山の下のいわゆる「下界」からは完全に隔離されていました。

まわりにあるのは茶畑とみかん畑ばかりで、寮生はそのあたりを走り回ってお茶とみかんの葉っぱにまみれる日常でした。当時はプロレスの流行期で、高校生になっても、廊下ですれちがうときはかならずお互いに「アッパー」とか言いながらチョップをするか、ウエスタンラリアートをする、というのが慣例だったのを覚えています。実に牧歌的というか、はっきり言って田舎臭ぷんぷんでした。

他方、学校全体で見ると、医者や自営業者の子弟が多く、そういう子たちは生活も派手で、静岡雙葉とか東洋英和といった地元女子校の生徒とよく遊んでいました。ぼくはまったく縁がなかったので、そういう話を「すごいですねー」と聞いているだけでしたが(笑)。不良でもないし、優等生でもない。少なくとも中学までは先生にもとくにかわいがられた記憶はなく、特定の先生と仲良くなるということもありませんでした。

そのせいもあるかもしれませんが、その頃から一人で「いいこと思いついた帳」みたいなのをつけていました。今でもこれはつづけています。なんか発明に結びつきそうだとか、これはいいアイデアだと思ったらメモするのです。発明の方はただのひとつも完成させたものはありません。たとえば、全自動麻雀卓を応用した、球拾いをしなくていい全自動テニスコートとか。

で、自分の子どもにも小さい頃から「いいことを思いついたら、『いいこと思いついた帳』にメモしなさい」と言ってきたんですが、まあ、実行はされていないようですね。ノートだけはありますが。

そんな中、高校1年生の時に、ある英語の先生が赴任してきました。まだ20代の若い先生だったのですが、やる気満々で、放課後にシェイクスピアの『マクベス』を原文で読むなんて読書会をはじめたりして、ぼくもそれに参加しました。英語のテスト問題が、イギリスの詩人ジョン・キーツの手紙からの引用だったこともあります。

ハイレベルというか、ペダンティックだと思った人もいるようですが、おかげで先生には文学から言語学から人類学に至るまでいろんな本を紹介してもらいました。読んでもちんぷんかんぷんだったものも多いのですが、アカデミックな空気を先生のおかげで吸うことができました。

――英文学の道に進むのはそのときの読書体験がきっかけだったのですか?

そうです。もうひとつのきっかけは、まだ専門に分かれる前の教養学部時代、一年生のときの授業です。英文学者の由良君美先生のゼミに入ったのですが、そこでは先生は英文学なんて領域ははなから相手にしてなくて、哲学でも社会学でも心理学でも、なんでもやれという雰囲気でした。来てる学生もやたらとんがっていて、デリダとかフーコーとかエリアーデとか当然でしょ?みたいな顔をしている。

静岡の山の上でお茶とみかんの葉っぱにまみれてウエスタンラリアートとかやっていたぼくとはちがって、このひとたちは高校生のころから、ドゥルーズとかラカンとか読んでたんだなあ、としみじみ思いました。

なので、はじめはとても同じ大学生とは思えない、という気分でしたが、ゼミのあとにほかの参加者と喫茶店に寄って話をしたりしているうちに、自分でもやれそうなこと、言えそうなことがだんだん見えてきました。まあ、当然ですが、若者というのは背伸びをしたり、はったりをかましたりする。都会風の華やかな人たちも、よく見るとみんなけっこう無理しているのがだんだんわかってきました。

ぼくはどっちみちはったりをかますのはうまくないので、むしろ思い切り地味路線でいこうと決めました。こつこつと自分なりに考えたこと、自分の実感として納得できること、その過程で「思いついたこと」で勝負しようと思ったわけです。

これは今の若い人にも言いたいですが、どうしても頭がいい人は勉強して身につけた「概念」に飛びつきがちです。そのほうが派手に見えるし、かっこいい。私の世代でも文学研究をはじめるときに「理論」へとどっぷりとつかった方々がけっこうおられますが、中には議論のための議論ばかりしているように見える人もいる。等身大の話題にときどき戻って「概念」を振り出しに戻さないと、内容と理屈が乖離した空論に陥る危険がある。

これは60年代、70年代の政治青年たちの議論についても言えることだし、今の政治をめぐる発言についてもあてはまるでしょう。勉強は勉強でどんどん進めたほうがいいですが、「では、自分の今いる地点からは何が言えるのだろう?」という地味な疑問にときどき戻りたいです。

――「地味路線」ということですが、英文学は「地味」なのでしょうか。

少なくとも三年生になって本郷に進学したときに出会った先生は、地味さ丸出しでした。実名を出して恐縮ですが、平石貴樹先生などは授業ではやたら威張っていて怖かったし、経歴もすごいのですが、うちに抱えた地味臭がすごくて、ああ、こういう先生は信用できるなと思ったわけです。つい最近まで同僚だった高橋和久先生もそうです。

本郷の英文科の先生は、だいたいそういう地味臭がぷんぷんと漂っていました。だからはったりをかまさなくてもいい。ほんとうだと思っていないこと、信じていないことを、無理して言わなくてもいい空気があった。ぼくにとってはとても居心地がよかったです。

そもそもイギリス文化にはそういうところがあります。悪くすると現実主義的すぎて、あまりに理想や観念への憧れが少ないとも言えるのですが、ともかく地に足がついたものしか信用しない。英文学の作家たちにしても、そういう作家たちを研究する学者たちにしても、派手で立派な大風呂敷にはすぐ鼻白んで「ふふん」と皮肉っぽく笑ったりします。

とはいえ、そこにはひがみが混じっているかもしれないことは否定できません。たとえば、フランス文学の方はみなさんかっこいい。身だしなみも言うことも生き方もスタイリッシュです。英語系はまじめで、事務仕事はそつなくこなすけど、面白味がない。だから、大学でも英語の先生は数は多いのに、いつもフランス系の先生方に言いくるめられることが多いようです。何しろフランス系は弁が立つから。総長になったり文学賞をもらったりするのも、結局、仏文の人なんです。

そういえば夏目漱石だって、小説家になる前はけっこうまじめに英語教師をしていました。若いころの作文をみると、英語教育について官僚のような企画書まで書いている。中学の英語の先生をどう採用していくかなど提案しているのです。そういう地道なことをできてしまうのが英文学の人なんですね。小林秀雄がフランス語の先生の待遇について企画書を書くなんて、想像もできません。

大学でつくるカリキュラムも、英文科の先生は泥臭くマジメに作りがちです。たぶんそれは、英文学のもとにあるイングランドの文化とつながってくるのだと思います。

――イングランドの文化にはどのような特徴があるのでしょうか?

イングランドは、どんな人が入ってきても機能するようなシステムをつくるのがうまいです。たとえば、イングランド発祥のスポーツを上げればきりがありません。サッカー、ラグビー、野球、ゴルフ、競馬、卓球、クリケット……世界中で多く普及しています。

言葉を普及させるのもうまかった。英語なんて例外が多くてマスターするのがすごくたいへんな言語なのに、しぶとく流通させた。数から言えば、スペイン語や中国語だってかなり重要ですが、当分は英語の覇権がつづきそうです。金融システムや、外交の枠組み、下手すると戦争のやり方だって、アングロサクソン主導です。要するに、異分子を取り込むのがうまいのだと思います。敵対するものをもうちに引き入れてしまう。

もちろんそこには批判もあるでしょう。でも、イングランド流の議会政治の持つ効能は認めないわけにはいきません。今の英国をみても、極端にいかずに、現実的にバランスを取ろうとする面が強いです。極端な思想や、華やかすぎるものにはだまされない。そして、泥臭い議論を、ああでもない、こうでもない、といつまでも続ける忍耐力がある。

かつてヒトラーが強権を発動してあっという間にアウトバーンのような立派な高速道路を作ったりしたのとは対照的に、イギリスの公共事業などは延々と議論ばかりしていて、なかなか完成に至らないことが多いようですが、これも仕方のないことかもしれません。

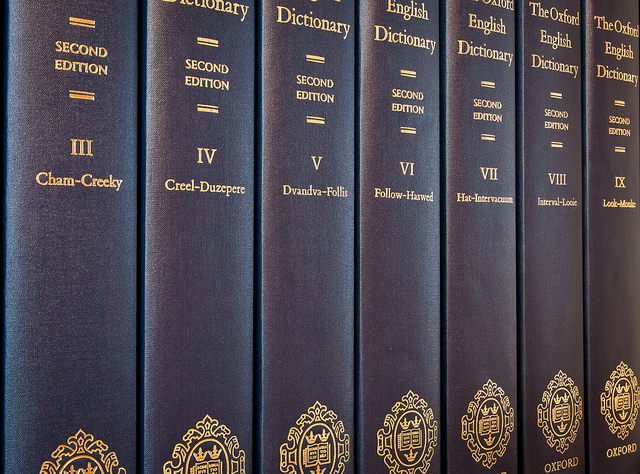

たとえば、Oxford English Dictionary (OED)と呼ばれる辞書があります。これはイギリス文化の一つの象徴です。英語で出た単語をすべて載せようという野心を持った辞書です。しかもすごいのは、それぞれの単語がいつ頃最初に使われたのかを、用例とともに示してある。19世紀半ばに企画が開始され、12冊プラス補遺という形でまとまった版が出たのは20世紀に入ってからです。1989年には改版されましたが、このときはなんと20冊にふくれあがっています。

Oxford English Dictionary by mrpolyonymous

あまりに膨大なので、今でも民間のボランティアも募りながら少しずつ書き足しています。辞書の記述に誤りがあると、それを見つけて知らせることを趣味としている人がいるのです。「この単語、もっと前に初出があるよ!」みたいに。

このOED、今はデータベースになっていますが、ぼくたちのころは本として買うのが英文学をめざす大学院生の義務でした。古本屋で10万円くらい出せば、20冊揃えることができました。

――辞書だけで20冊!?

Aだけで1冊みたいな世界です。だから普通の辞書のようには使えません。たとえばdesignという単語を引くと初めに出てきたのが何年で、その後こんなふうに意味がかわりましたよ、と用例とともに記述してある。単に意味を調べるだけなら、かえって不便です。

でも、17世紀とか18世紀の本を読むとき、designの意味が今と違うかもしれないなんて思ったら、この辞書を引きます。そうすると、たしかに今とはちょっと違う意味が出てきたりするのです。そもそも、こんな辞書がありうる、作れる、と考えたことがすごいと思います。相当な執念と忍耐力です。

『種の起源』を書いたダーウィンもイギリス出身で、こつこつと採取した生き物を観察しながら、「進化論」につながる大きな議論を組み立てました。英語に惹かれる英文学者は、このようなイングランドの文化に惹かれ、知識を地道に積み上げることが好きだったり、得意だったりするのかもしれませんね。

「詩」ってなんだろう?

――先生は英米文学、とくに英米詩がご専門とのことですが、英米詩を学ぶとどのようなことがわかるのでしょうか。

英文学の研究は詩の研究からはじまりました。というのも、そもそも現代の文学批評そのものが、詩をどう読むか考えることからはじまったからです。

詩はかつては、言葉を伝える装置として大きな力を持っていました。共同体の拘束力が強かった時代には、詩の「型」がそのまま威力につながったのです。社会のルールの縛りが強いと、コミュニケーションのルールも明確であることが求められたのです。そういう意味では、詩は人間の持つ原始的な集団性とつながっていると言えます。

また、それに加えて、印刷術など情報を記録する技術がいろいろ発達する前は、詩という「入れ物」が記憶を助けるという役割もありました。

でも、現代に近づくにつれ、人は昔のように詩とはつきあえなくなってしまった。かつてのような形でごくミクロな社会にがんじがらめに縛られるということはなくなり、コミュニケーションのコードも多様になった。詩は、本来「型」の拘束のおかげで威力を発揮するものでしたから、「型」の拘束が弱まると、そういうものを体験するための私たちの用意がなくなってくる。それで詩が読めなくなってくるわけです。

これは、一面では、詩が必要なくなったということです。共同体の拘束力が弱まり、「個人」なるものが生まれて、集団で行動するより、個人で行動したり発言したりすることが求められるようになった。

また、記録のために詩の型に頼る必要もなくなった。近代社会は、少なくとも表向きは祭儀のようなものから距離をとって世俗化していくので、型に縛られたしゃちこばった儀式性がわずらわしさとしか思えなくなってしまう。その結果、詩は「?」というものになる。謎めいて神秘的なものとしか見えないのです。詩が持つさまざまな約束ごとも、単なるコミュニケーション不全のあらわれと見えてしまう。

実際、いまのぼくたちも詩って読みませんよね。書く人はいるし、無理やり学校では読まされますが、大人になって趣味で読んでいる人はかなり少ない。現代という時代が、詩の文化を失いつつあるのはまちがいないです。19世紀のおわりにもすでにそうした危機は感じられていました。とりわけそれは、社会が個人の感情表現をどう処理するかという問題として感じられていました。そんな状況で、20世紀になると、感情表現を理知的な言葉でほぐして整理し理解するという形で批評のことばが生まれたわけです。

詩は普通の言葉に比べると曖昧です。だからこそ、分析しがいがあった。いろいろ解釈をしてみると、言葉を分析することがかなり創造的な作業だと示す人がイギリスから出て、その後も詩を読み解く方法が洗練されていきます。さらに、その方法は小説や社会現象にまで応用できるものと考えられるようになります。

――「詩」と呼ばれるものは世界中にあると思うのですが、どういうものが詩なのでしょうか? 専門家の間で決まっているものなのですか?

これは面白いところです。時代によって変わります。100年に1人くらい「これからは、こういう詩が書かれるべきだ」と定義する人があらわれるんですね。たとえば、17世紀の英国では心地の良いレトリックや言葉の響きで人々を楽しませながら教えをたれるものが詩であるとされました。つまり、「お説教する」という要素がけっこう強かったのです。

ところが18世紀、19世紀あたりから個人主義の時代になります。そうなると、自分の中の秘めた感情をあらわすものが詩であり、読者はそれに共感するものだとされるようになります。詩人は次第に「独特さ」を競い合うようになる。日本で今書かれている口語自由詩も、そのひとつの逢着点と言えます。

さっき言ったように、18、19世紀以前の詩はもっとパブリックなものでした。詩は詩人が自分の力だけで生み出すものではなかった。みんなでシェアされたルールのもと、天啓を受けた人が書いた。そのころは詩の女神がいて、詩を書かせてくれたわけです。昔の詩を読むと「おお、詩の女神よ」というようなことが書かれていて、いま読むと、変だなぁと思うかもかもしれませんが、昔はそれが決まり文句だった。

今でも、詩人は、詩は自分だけの力で書くものではないと分かっている。やっぱり何かが降りてくるわけです。でも、今だったら「神様」ではなく「無意識」と言うのかもしれません。とにかく、意識ではなく「よくわからないけど書けちゃった」方がうまくいくわけです。

20世紀になると形式さえ捨てるようになっていきます。そうすると、なにが詩なのか見た目でわかる境目がどんどん消えていく。こうしたことも、詩の衰退につながったのかもしれません。何しろ、「詩的なもの」を表現する時に、詩という形式をとる必要がなくなったわけですから。洋服だっていいし、食べ物でもいい。「詩的な料理の盛り付けだね」なんてことも言われたりする。

だから、今の時代、そもそも「詩的なもの」とは何であるのかが問われているのです。今でも「詩的だね」と言われると、普段詩を読まない人でもなんとなく納得しちゃう。でも、ふと考えてみると、この「詩的」とはいったい何なのか、ということです。

――「詩」の定義が変わってきたので、なにが詩なのか曖昧になってきたのでしょうか。

そうです。ただ、急に具体的なことを言いますが、絶対的にありそうなのは、詩が繰り返しの原理に基づいているということです。たとえば、英文学からの例をあげると、ウィリアム・ブレイクに「虎」(‘Tyger’)という作品があります。

Tyger Tyger, burning bright,

In the forests of the night;

What immortal hand or eye,

Could frame thy fearful symmetry?

In what distant deeps or skies.

Burnt the fire of thine eyes?

On what wings dare he aspire?

What the hand, dare seize the fire?

And what shoulder, & what art,

Could twist the sinews of thy heart?

And when thy heart began to beat,

What dread hand? & what dread feet?

What the hammer? what the chain,

In what furnace was thy brain?

What the anvil? what dread grasp,

Dare its deadly terrors clasp!

When the stars threw down their spears

And water’d heaven with their tears:

Did he smile his work to see?

Did he who made the Lamb make thee?

Tyger Tyger burning bright,

In the forests of the night:

What immortal hand or eye,

Dare frame thy fearful symmetry?

この詩のひとつの注目しどころは、Tygerという語が何度も出てくるということです。Tygerの繰り返しこそが威力を生んでいる。同じ言葉を繰り返されたってしょうがない、ちっとも情報が増えないじゃないかという人もいるかもしれませんが、詩というのはまさにそれが売りなのです。

つまり、情報は増えないのに、Tygerという語を繰り返していくうちに魔法のように、あるいは呪文のように、Tygerの意味もかわっていくし、何かこちらの心の中にむくむくと変なものが芽生えてくるのです。

どうやら詩には、こんなふうに反復を繰り返しながら何かを浮かび上がらせたり、こちらを変な気分にさせたりする力があるようなのです。英語の詩では、何かに呼びかけて、その呼びかけの作用で魔術的な作用を引き起こすものも多いです。

実際、この「虎」という詩、聞いているうちにむくむくと変な気分がわき起こってきませんか?

――はい! すごく力を感じました。こちらの首根っこをつかまえられたような気分です。

さっきも言ったように、そもそも詩は紙がないところに言葉を記録するための装置でした。重要な情報を後世に伝えるために、言葉にリズムを与えて、印象に深く残すようにしたのです。日本語には7・5調のリズムがありますし、英語も固有のリズムがあります。

しかし、印刷の技術が開発されると事情が変わってきます。言葉が印刷され、いくらでも増刷することが可能になると、繰り返すことよりも、効率よく情報を伝えることが求められるようになる。それとともに、繰り返しがもっていた呪術的な作用も忘れられていきます。

散文は繰り返しをすごく嫌います。新聞記事をみても、1行目と4行目に同じことを言っていたら変ですよね。あるいは語尾なども、「~だった」「~だった」なんていうふうに単調に繰り返すのを避ける。散文では、増えたり、展開したりすることの方がいいことなのです。詩では繰り返しが良しとされていたけれど、散文では繰り返さずにどんどん移り変わり、変化することが大事になる。

今、ぼくたちは同じことを繰り返す人を、変人だと思います。まちがえて同じ人に同じ話をすると、「それ、昨日言ったよ」といちいち指摘される。でも、何度も同じことを繰り返すような知の形もありうるのかもしれない。少なくとも、昔はありました。昔の人と今の人では、知のルールが違うのだと思います。

文部科学省出身で「ゆとり教育」を導入した寺脇研さんが書いた『文部科学省―「三流官庁」の知られざる素顔』(中央公論新社)という本があります。むかし、文科省は三流官庁と呼ばれていたそうですが、寺脇さんはそんな官庁が一流と言われるようになるために改革したんだ、と言う。

なぜ文科省は三流だったのか。それは「メンテナス官庁」だったからです。今ある制度を維持しけばいいと思っていた。学校などに予算をいつも通りに配分し、問題があったら修正していけばよかった。ですが、寺脇さんはそれを企画型に変更した。

そこに導入されたのは、こんな考え方です。なにか新しいことを言えば、お金をやる、でも新しいことを言わなければお金はやらない、むしろ減らされる、と。おかげで文科省の官僚の方々もどんどん企画を提案するようになったし、その下にある大学もそうせざるをえなくなった。それが現状です。教育が企画型になった。

でも、果たしてそれでうまくいくのでしょうか。研究だけならまだわかりますが、教育の大事な部分は詩と似ているとぼくは思います。つまり、同じことを繰り返すことで伝える、という知の形がある。さっきの「虎」の詩と同じで、繰り返しているうちに、新しいことが生まれたり、いつの間にか繰り返されていることの意味が変貌したりする。

そういう部分はせかせかするのをいったんやめ、心を落ち着けて時間をかけて見ないとわからない知の要素で、でも、人間の生命の安定性を深いところで支えているのもそういうものではないかと思ったりします。新しい提案を打ち出すのもたしかに必要ですが、それだけでは掬いとれない部分にもう少し目をやってもいいのではないかと思うわけです。

今の文化は、つねにより新しいものを追い求めていきます。この流れはかわらないでしょう。でもそれとバランスをとるものがどこかで必要になる。詩は昔ながらの知の形としての反復の威力をその芯にもっていますから、前のめりになりがちな今の社会に対する有効なアンチテーゼになるかもしれません。

とはいえ、まぁ、あまり勝ち目はないでしょうけどね(笑)。メディアの中で詩が生き残っていく余地はあまり無いだろうなぁと感じています。SNSでどんどん流れていく言葉の活気に慣れると、1分後には違う言葉が出てくる感覚がふつうになってしまいます。そんな流れの中にいつまでも変わらないものがあると、「な~んだ。まだ同じ事を言ってる」となる。気持ちが忙しいのです。

急ぎ足の人から見ると、詩集の言葉なんてよどんでいるようにしか見えない。ぼくは普通の人よりだいぶ詩を読んでいると思うのですが、それでもついつい忙しい気分に陥っているので、詩を読むときにはスイッチの入れ替えが必要です。

――SNSなどを見ていると、仕事の辛そうな人から、投稿が詩的になっていくので、「労働は人を詩人にさせるのだなぁ」と思っていたのですが、私がここで感じていた「詩」は、「成長」「出会い」「感謝」のような定型の繰り返しだったのだなぁと思いました。ちなみに、他人の「詩的」なものをみたときに、意地悪な気持ちがむくむく湧き起ってくる人が多いと思うのですが、なぜなのでしょうか。

日本の学校教育で紹介される「詩」は、「自分の大切なものを恥ずかしいけど人前にさらす」タイプのものが多いからかもしれません。「こんな私だけど許してね」みたいに、恥ずかしそうに言葉を差し出してくる。これはロマン派以来の、「独特な私」を示すという詩の作法に沿ったものです。つまり、ロマン派なのです。そして、そこがまさに意地悪心をくすぐる。

そうした詩はときに「自分に酔っている」感じを伴い勝ちです。J・S・ミルは、詩はどこかから漏れ聞こえてくる(overhear)ものだと言っています。うまい言い方だなと思います。読者に直接語りかけるのではなく、詩人が自分の世界に浸って語っているものがたまたま聞こえてくるのが詩であると。その酔いにうまく共感できれば力をもらうこともできるけれど、ときに他人の酔いというものは面倒くさいだけだったりしますよね。うるさい、とか。息が臭い、とか(笑)。

そんなわけで、詩には書き手の生理が出るので、読むときはその匂いを受け入れることができるタイプのものから手に取ったほうがいいと思います。逆に自分で書く分には、お酒と一緒で量を守ればセラピーになることもあるだろうし、上手にすっきりすることもできるかと思います。

まあ、でも、周りの人からみると、変な感じがしますよね。現代人は文章の上であまり感情的になることを許されていないのでしょう。感情を裸で出すことを許されなくなってきた。都合のいい感情、いかにも祝祭的だったり、メディアの定型に合う感情なら、やんやの喝采とともに受け入れられるけど(サッカーでゴールを決めたときの喜びジェスチャーなど)、もっと薄暗い感情とか、おさまりの悪い厄介な感情をうまく表現する場がなくなってきた。聞かされる方がすぐに「こっちは服をきているのに、あいつは裸になってるぞ!」と文句を言うからです。

そういうわけで、今はSNSのようなツールが、詩がかつて担っていた領域を肩代わりしてくれるのかもしれません。お金が発生するわけでもないのに、そういう場で人々が自分のことをどんどん書いてしまうのは、感情表現を身体が欲しているからではないかと思います。

小説を役立てよう!

――英文学ならではの魅力はありますか?

英文学に限らず、外国語で文学を読むと、言葉の使い方の独特さに敏感になれると思います。日本語だとわれわれは当たり前に読んでしまうので、どうやって書いているのかに無頓着になりがちです。

当然のことですが、文章は書き方によって心に響いたり、はっとさせてくれたりします。同じ内容でも、その形によって効果や伝わり方が全然違う。外国語なら、ふだんよりも注意深く読むことができるので、そうした言葉の形をより繊細に感じられるはずです。英語は多くの人にとって比較的なじみのある外国語ですから、まずは英語の文章、とくに文学作品を読んでみるのが、いろいろな意味で英語の「効能」を知るのに便利だと思います。

――高校生におすすめする英文学の小説はありますか。

英文学は時代によって楽しみ方が違います。まず、近代的自我を持った登場人物が描かれはじめたのはシェイクスピアが活躍した16世紀~17世紀だったと考えることができるでしょう。そのシェイクスピアで注目してほしいのは言葉の力です。英語はこんなにも魅力的に響きうるのか、とつくづく思わせてくれるのが彼の文学作品なのです。手始めに、シェイクスピア名台詞集成みたいなのをのぞいてみるだけでも悪くないと思います。ぴしっと、あるいは、ゆるっと決めてくれます。

もちろん、翻訳で読んでも面白いです。それから高校生におすすめなのは19世紀の小説です。近代小説が生まれたのは18世紀だと言われていますが、19世紀になるとこれがぐぐっと洗練されます。

その読み所はこういうところです。小説の語り手は、本当は分からないはずの登場人物の内面にどんどん踏み込んで、それをあばいていく。他人の気持ちなんてわかりっこない。それでも、まるで見てきたかのように書く。類推したり、想像したり、勝手に決めつけたり。もともとわかるわけのないはずのものですから、外れることもあるし、あたることもある。

でも、小説の語りの中で展開される語り手と登場人物のそんな格闘を見ていると、19世紀という時代は人と人が分かり合うことについて徹底的に考えた時代なのだなあということが実感とともに感じられてきます。これだけでも収穫ではないかと私は思うのです。

さらに、19世紀のイギリス小説には、個人の欲望と社会の決まりが対立するさまがたっぷりと描かれています。たいていは個人が挫折するのだけれど、それを見ていると、そもそも個人の欲望とはどういうものなのか、どうして社会と個人とは折り合いがつかないのかといったことにも考えが及ぶようになります。

思春期はまさにそういうことを考える時期でしょう。自分のやりたいことと制度とがぶつかることが多い。そこに小説的な思考をもっと役立てていいと思うのです。

20世紀の小説になると、19世紀にやったことと違うことをしようとやや実験的になっていきます。20世紀のはじめに流行ったのは、無意識にある言葉以前の心の動きを言葉にしていこうとする試みです。そういう小説は、ぱっとみると何を言っているのかわからないということになったりする。最初は難しいかもしれませんが、19世紀小説を読んだ後に読むと、「そうかあ!」と納得できると思います。

――20世紀よりも、時代の離れた19世紀の方が、読んだら共感するのは面白いですね。

日本の純文学の人たちは、「人生をいかに生きるべきかを教えるのが小説である」という考えを強く否定してきました。小説は正しいものばかりではなく悪も書くし、意味不明なものも書く。だから、小説を純粋芸術と見なすような視点がずっと有力でした。でも、もともとは小説は今で言う自己啓発書に近いものでした。別に「自己啓発書として読め」というわけではないのですが、どうやって生きるのか悩んでいる高校生が人生について考えるのに小説を使って悪いわけはないと思います。

――「役立たないことこそ文学だ!」というお話になると思ったので、意外でした。

役に立っても全然いいと思います。文学というのは、暗くて不健康なイメージがあるかもしれませんが、文章を読むことは健康にいいとぼくは考えています。活字中毒なんていう人がいるのも、からだの働きと文章を読む作業がなんらかの形でリンクしているからでしょう。

たとえば、呼吸器をわずらっている作家は、呼吸をすることの苦しみや安らぎが文章に反映されていたりします。日本でいうと、たとえば佐伯一麦さんのような作家がとても洗練された形で呼吸を表現しています。彼の文章など読むと、不思議と、自分の呼吸まで整ってくるように思えたりします。変な文章を読むと、こっちも嫌な気持ちになったりする(笑)。頭よりも、まずは肉体的に気持ちよくさせてくれるのが、気持ちがいい文章というものなのです。そういう文章の肉体的快楽を高校生のうちに味わえるといい。

これも、日本語だと読み慣れすぎているので、英語を読んでみるとより意識的に気づけるかもしれません。もっと言えば、音読するとより効果的です。聴覚や、舌のもぐもぐした感覚と、目でみる文字との協同作業で、より肉感的に英語を受け止めることができる。

――文学は健康に悪いと決めつけていたので、考え方が変わりました。英文学を学ぶと、英語は得意になるものなのでしょうか。

文学でもとりわけ詩や小説には情動がつまっているので、英語のノリのようなものを身につけるのには便利です。英語には英語なりのリズムや感情表現のポイントがあります。そこをおさえ、自分の身体におぼえこませることができれば、会話などのコミュニケーションも円滑に進みやすいです。

教育の現場でも、英語には英語の、日本語には日本語なりの独特な情動のやりとりの仕組みがあるということをもっと意識させるべきです。日本語で、「今日楽しかった?」と言って、「……はい」と言うのと「はい!」というのでは、同じ「はい」でも伝わり方が違います。

このあたりは文法化したり、言葉で説明したりするのがなかなかたいへんです。具体例を通して学ぶのが一番です。で、そうした例のストックができると、英会話でも苦労が減る。

そもそも小説を読むというのは、新しい世界と「出会う」という経験でもあります。どの作品にも個別のルールがある。書き手はそれをいちいちこちらに差し出してくる。こちらもそれを理解し、受け入れないと、作品世界に入っていけない。これは面倒くさいところもあるけど、なかなかエキサイティングでもあります。

社会で生活していく限り、どうしても同じようなことはあるでしょう。知らない人と出会い、向き合い、その人のルールを学ぶ。この繰り返しです。面倒くさい。でも、ときにはおもろしい。小説を読むという行為は、こうした「出会い」のルールについてあらためて考えるという意味でも、けっこう実践的に役にたつかもしれませんね。

――最後に高校生に、一言お願いします。

将来、どんなことをするにしても、おもしろくないものをおもしろいと無理に思う必要はありません。むしろ、おもしろくないものを正直に「おもしろくない!」と思うところから、おもしろいものとの出会いは始まる。そういう意味では――逆説的な言い方になりますが――若いうちは思いきり退屈な経験をしたり、愚作を読んだり、ひどい目にあったりすることも必要かもしれません。そのことを通してほんとうにおもしろいものやすばらしいものに対する欲求が芽生えるのだし、そうしたものと出会うためのコツも磨けるのではないでしょうか。

高校生におすすめの5冊!

ほんのちょっとでもいいから、高校生にシェイクスピアの英語に触れてもらいたいです。岩波文庫の対訳シリーズはこういうとき便利。

マラマッドはニューヨークのユダヤ系の人々を描いた短篇で知られる作家です。何ともしみじみした味わいで、暗いものも明るいものも心に染み渡ります。

現代英語文学の問題作。大学の英文学の教師がセクハラで首になって転落するところから始まる物語ですが、ひどい話なのに語り口が軽妙で実にテンポがいいので、どんどん読んでしまうと思います。クッツェーは南ア出身です。

英語の詩の読み方を解説しています。なるべく難しい用語などは使わないようにしているので、高校生でも読んでもらえると思います。訳文もついています。

このインタビューでも話題になった詩と詩でないものの境界線について語る本です。そもそも詩はどこにあるのか? 詩は詩集の中にあるとは限らない、というのが話の出発点になっています。これも高校生でも読めるくらいの内容です。

プロフィール

阿部公彦

1966年生まれ。現在、東京大学文学部准教授。英米文学研究。文芸評論。著書は『英詩のわかり方』(研究社)、『小説的思考のススメ』(東京大学出版会)、『幼さという戦略』(朝日選書)など啓蒙書と、専門書としては『文学を〈凝視する〉』(岩波書店 サントリー学芸賞受賞)、『善意と悪意の英文学史』(東京大学出版会)など。マラマッド『魔法の樽 他十二編』(岩波文庫)などの翻訳もある。

ホームページ: http://abemasahiko.my.coocan.jp/