2017.12.27

自由こそ治療だ!――精神病院のない社会をめざして

“イタリア精神保健の父”として知られ、精神保健の世界を刷新した精神科医フランコ・バザーリアの講演録の翻訳を、2017年10月に岩波書店より刊行しました。『バザーリア講演録 自由こそ治療だ! イタリア精神保健ことはじめ』(フランコ・バザーリア著、大熊一夫/大内紀彦/鈴木鉄忠/梶原徹訳)です。

ここでは、まずイタリア精神保健改革と『バザーリア講演録』について、次にバザーリアの思想と実践が日本の精神医療やそれ以外の分野にどのような問題を投げかけているかといったことをめぐって、訳者の鈴木鉄忠と大内紀彦が対話形式で話を進めたいと思います。

●『バザーリア講演録 自由こそ治療だ!』立ち読みはこちらから⇒

https://www.iwanami.co.jp/book/b313841.html

イタリア精神保健改革と『バザーリア講演録 自由こそ治療だ!』

大内 この本の原題は、『ブラジル講演(Conferenze brasiliane)』で、1979年、バザーリアがブラジルで行った連続講演の記録がもとになっています。そして、そのブラジル講演を行った翌年の1980年、バザーリアは56歳という若さでこの世を去りました。ですから、この講演録は、結果として彼の「遺言」といえるものになっています。本書は、バザーリアの思想と実践の集大成が、まさに余すところなく語られた一冊といえると思います。

鈴木 バザーリアが行った精神保健の改革は、日本では1980年代以降、少しずつ紹介されてきました。ですが、バザーリアの著作が日本語に訳されるのは、本書『バザーリア講演録』が初めてということになります。

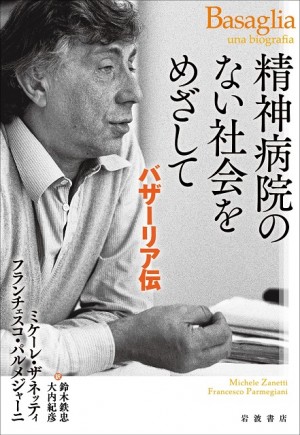

昨年の9月に私たち二人が翻訳した『精神病院のない社会をめざして バザーリア伝』(ミケーレ・ザネッティ/フランチェスコ・パルメジャーニ著、鈴木鉄忠/大内紀彦訳)は、バザーリアと二人三脚でイタリアの精神保健改革を行った、トリエステの当時の県代表ミケーレ・ザネッティが著したバザーリアの伝記ですが、イタリアの精神保健改革に直接関わった当事者たちの著作が、少しずつ日本語でも読めるようになってきました。イタリアの精神保健の研究を専門にする日本人研究者も現れはじめています。

大内 日本でもイタリアの精神保健改革の思想と実践をじっくり検討できる段階に入りつつあるといえますね。

鈴木 今回の『バザーリア講演録』の刊行には、立場や経歴の異なる4人が訳者としてかかわっています。大熊一夫さんは、『ルポ・精神病棟』で日本の精神病院の問題を社会に訴えたジャーナリストとして広く知られています。大熊さんは日本の精神病院の問題の「解決策」として、公立精神病院の全廃にむかったイタリアの改革にいちはやく着目し、1986年にはトリエステを実際に訪れています。そのときの一行に参加したのが、本書の訳者の一人でもある精神科医の梶原徹さんでした。大熊さんも梶原さんも、日本の精神医療の問題を痛感し、それを何とか改善できないかと模索するなかで、イタリアの改革と出会ったという共通点があります。

大内 それに比べると、私と鈴木さんはある種の偶然から、イタリアの精神保健改革を知ったわけですね。

鈴木 そうですね。大内さんがイタリアの精神保健改革を知ったのは、どんな経緯だったのですか。

大内 2004年から、私は日伊文化交流史の研究のためにヴェネツィア大学に留学していました。その間、日本語を教える仕事を掛け持ちしていたのですが、そのうちの一つが、トリエステ市民大学での日本語講師の職でした。週に1度、ヴェネツィアからトリエステまで列車で通っていました。

トリエステの街のなかを移動するときには、よくバスを利用していたのですが、バス停で待っていると、見知らぬ人に突然話しかけたり、独り言をつぶやいていたりという一風変わった人たちを見かけることがありました。あるとき、そうした人たちがバスに乗って向かう先が、かつてマニコミオ(精神病院の俗称)があったサン・ジョヴァンニ地区であることに気づいたのです。

ある日その場所を訪ねてみると、広大な敷地の一角にイタリアの精神保健改革を紹介している展示室がありました。そこでトリエステの精神病院の歴史やバザーリアのことを知ったのです。

鈴木 精神病院の跡地を訪れてみて、どのような印象を受けましたか。

大内 そこは、かつて精神病院だったとは思えない開放的な場所で、まるで公園のようでした。敷地の中には、レストランもありました。それ以来、バザーリアとはどんな人物だったのか、イタリアの精神保健改革とはどのようなものだったのか、ということに関心を抱くようになったのです。

鈴木さんはどのようなきっかけでイタリアの精神保健改革を知ったのですか。

鈴木 私もある意味で偶然でした。私はイタリアの国境問題を調査研究したいと思い、2006年の春過ぎからトリエステに滞在していました。ちょうどその年の夏、日本のある団体がイタリアの精神保健活動の視察を目的として、トリエステを訪れることになりました。

精神保健福祉交流促進協会が企画した視察ツアーで、当時代表を務められていたのが精神障害者の地域支援の拠点「やどかりの里」の活動で知られる谷中輝雄さんでした。そして視察のオーガナイザーをされていたのが上智大学の藤井達也さんでした。私はイタリア地域に関する共同研究チームに参加しており、藤井先生はそのメンバーのお一人でした。「鈴木さん、トリエステにいてちょうどいいから視察ツアーの通訳をやってください」とお声がけいただいたのがはじまりでした。

大内 そのときイタリアの精神医療については、どの程度知っていたのですか。

鈴木 まったく知りませんでした(笑)。これでは通訳など務まらないと焦り、「お勧めの本を教えてください」と尋ねると、藤井先生は石川信義さんの『心病める人びと』とL・R・モシャーとL・ブルチの『コミュニティメンタルヘルス』の本を教えてくれました。この2冊を慌てて読んで、通訳に臨んだのです。

大内 実際に現場を訪ねてみて、どうでしたか。

鈴木 私はヴェローナとトリエステの視察に参加して、精神保健局や地域で活動する様々な団体をまわったのですが、本当におもしろかった。トリエステでは、精神保健局にはじまり街中にある精神保健センターを2か所、社会的協同組合が4か所、そしてセルフヘルプグループもいくつかまわりました。

その場には、おそらく精神障害を抱える当事者たちもいたのですが、精神医療の世界を知らない私には、誰が障害者なのかほとんど区別がつきませんでした。そして当事者と呼ばれる人たちのほうから、「疲れていないか、コーヒー飲むか」とか「イタリア語が分からなければ、ボディーランゲージで“通訳”してやるよ」とか声をかけてくださり、いろいろ助けてもらったのです。

大内 誰が健常者で誰が障害者なのか区別がつかないほど、障害を抱えた方々も地域のなかで自然体で暮らしている姿を見たのですね。

鈴木 そうなのです。そのときに、トリエステの精神保健局の関係者からもお話を聞いたのですが、話題がバザーリアのことにおよぶと、熱のこもった語り方といったらすごいのです。「バザーリアは…」と話し始めると、話が途切れないことがよくありました。通訳者の存在を忘れて話し続けてしまうため、どこで話をさえぎって通訳したらよいのかわからなくなって困り果てました(笑)。

バザーリアが亡くなってから、当時でもすでに26年が過ぎていましたが、「トリエステの精神保健局で働く人たちのなかでは、バザーリアは生き続けているのだ」と実感しました。すっかりバザーリアに魅了された私は、視察ツアーでいただいた通訳の謝礼金をそっくり持ってトリエステの一番大きな書店へ向かい、「バザーリア」と名のついた本を片っ端から買いあさりました。それが私とイタリアの精神保健との出会いでした。

大内 日本の精神医療の現状に危機感を抱くなかでイタリアの精神医療に出会った大熊さんと梶原さん、そしてイタリア留学中に偶然イタリアの精神医療と出会った私と鈴木さん、こうした異なる立場や背景を持った4人がともに、現在の日本に『バザーリア講演録』を紹介する意義を確信して、今回の翻訳に取り組んでいます。

バザーリアとは誰か、イタリアの精神保健改革とは何か

大内 さて、『バザーリア講演録』をめぐって話を進めるにあたり、まずバザーリアとは誰か、イタリアの精神保健改革とはどのようなものだったのか、簡単に振り返っておきたいと思います。

バザーリアは、1924年にヴェネツィアに生まれました。日本と比較すると、いわゆる戦後の団塊の世代の一つ上の世代に属しています。バザーリアは、高校を卒業すると名門パドヴァ大学の医学部に進学し、当初は、研究者になるべく研究に没頭していました。しかしながら、当時流行していた実存主義や現象学といった最先端の学問に触れていたバザーリアは、旧態依然としていて保守的な大学の世界に違和感を覚えるようになっていきます。

鈴木 大学の教授たちも、そんなバザーリアを疎ましく思っていたようです。トリエステ精神保健局に務めている精神科医で、バザーリアに関する本格的な著作を出版しているマリオ・コルッチさんからうかがったのですが、バザーリアは大学の同僚のなかでも並外れて優秀であり、若くしてすでに何本もの専門的な論文を発表していたといいます。

しかし大学のポストには恵まれませんでした。バザーリアの指導教授は、バザーリアにイタリアの北東部の町ゴリツィアにあるマニコミオの院長のポストを勧めます。パドヴァ大学の助手からマニコミオの院長というコースは、明らかに「左遷」を意味していました。

大内 しかしバザーリアは、みずからの「左遷」を受け容れたのですよね。図らずもマニコミオの悲惨な現実に対峙することになったわけですが、この時に受けた衝撃の大きさは、大変なものだったようですね。バザーリアは、学生時代にファシズム体制の反対運動にかかわっていて、ある仲間の密告により投獄されてしまった経験があります。ゴリツィアのマニコミオに入ったとき、そこでの様子と自分が投獄された経験とが重なった、と述べています(『バザーリア講演録』p.69)。

鈴木 バザーリアがマニコミオを目にしたときの衝撃は相当なものだったと、彼の愛弟子の一人で、トリエステの元精神保健局長のペッペ・デッラックアさんも話していました。バザーリアの脳裏には、この仕事を投げ出して、大学の世界に戻ることも頭をよぎったようです。しかしそこで彼を支えたのは、妻のフランカ・オンガロでした。彼女が「あなたはマニコミオを変える立場にいて、しかも変えられる力をもっているのだから、やるべきよ!」とバザーリアの背中を押したのです。実際にバザーリアといっしょに仕事をした人に話を聞くと、妻のオンガロの存在が非常に大きかったのだと、あらためて思います。

大内 トリエステの精神保健改革のもう一人の立役者であるザネッティさんも、バザーリアの伝記のなかでそう書いていますよね。「(オンガロは)バザーリアにとってある種の文化的な伴走者であった」と(『精神病院のない社会をめざして』p.18)。実際にオンガロは、バザーリアのほぼすべての著作の共著者であり、改革にも当初から全面的にかかわっていました。バザーリアの死後は国会議員として、政治の場で精神保健改革の定着に奔走しました。

鈴木 バザーリア夫妻については、イタリアを代表するトリエステの作家で、ザネッティの義理の兄でもあるクラウディオ・マグリスも書き残しています。オンガロを「規律正しく虚栄心とは無縁の厳しい女性」と評し、一方のバザーリアを「多くの困難を抱え緊迫した局面にあっても、軽やかさや皮肉を交えること、そして、高らかに笑うことを忘れなかった」と二人の関係性を描いています。バザーリアの強烈なカリスマ性やリーダーシップがしばしば強調して語られますが、実際の改革は、こうした妻のオンガロとの二人三脚で始まったといえます。

大内 マニコミオの惨状を目にしたバザーリアは、マニコミオを改善、改良するのではなく、マニコミオ自体を閉鎖する方向へ、大きく舵を切ることになります。「マニコミオは、精神病者たちを管理するための施設であって、彼らを治療するための施設ではない」というのが、バザーリアの強い信念でした。1961年にバザーリアがゴリツィアの精神病院院長に就任して以降、こうして改革運動が開始されるわけです。

鈴木 バザーリアは、まず改革に賛同する仲間を集めることから始めました。そして、窓の鉄格子を撤去、拘束衣の使用禁止、白衣の着用の廃止などを次々と実践していきました(『精神病院のない社会をめざして』p.40)。

また、医師や看護師、そして患者自身が対等な立場で参加するアッセンブレアと呼ばれる集会が、定期的に実施されました。そこでは、患者たちが、病院のあり方について意見を述べたり、自分の希望を打ち明けたりすることができました。

大内 このアッセンブレアは、バザーリアたちの改革において非常に重要な取り組みだったと思います。『バザーリア講演録』のなかでも、医師や患者といった地位や立場を超えて、「一人ひとりが変革に貢献しようとしていた」とバザーリアは語っています(『バザーリア講演録』p.35)。

鈴木 『蛇の寓話(La favola del serpente)』というドキュメンタリーの映像に、当時のアッセンブレアの様子が残されています。ペッペ・デッラックアさんに教えていただいたのですが、これは1968年のゴリツィア精神病院の内部を撮影した番組だそうです。当時、定期的に行われていたアッセンブレアの様子がわかる貴重な映像で、現在はYou Tubeで視聴することができます(https://www.youtube.com/watch?v=WCjh0M7a4P0)。

映像には、アッセンブレアに参加する50名あまりの人々が映し出されていますが、そこでは、このドキュメンタリーの放映の賛否が、議題になっています。ある患者は、「我々がこんなに酷い状況に置かれていることをもっと社会に知らしめるべきだ」と発言したり、またある患者は、「映像は私たちのなかで留めるべきで、放映しない方がよいのではないか」などと意見を述べたりして、白熱した議論が交わされています。

そして議論の最後になって、放映の是非をめぐって、挙手による採決が行われます。「全員が賛成というわけではなく、反対の立場の人も同じ場に居合わせている、というのが大切なことだ。その場に集まった人たちの真剣な表情が、映像のなかに見事に収められている。これがまさしく原風景だったんだ」とデッラックアさんは解説されていました。

バザーリアは、そうしたマニコミオ内部の様子を撮影させて、テレビ番組としてイタリア全国のお茶の間に放映したり、著名な写真家を招いてマニコミオの惨状を写真集にして発表させたりしました。こうした取り組みをまとめた『否定された施設』が1968年に発表されると、6万部をこえる当時のベストセラーとなりました。こうしてイタリア全土にバザーリアたちの改革が知られることになったのです。大熊一夫さんは「バザーリアのこのジャーナリスティックなセンスと戦略には脱帽させられる」と言っています。

大内 しかし、こうしたゴリツィアでの取り組みは行き詰ってしまいますよね。改革に対するゴリツィア行政の理解が得られなかったことに加えて、患者が引き起こした殺人事件が重なったからです。結局バザーリアは1969年にゴリツィアを去り、その後にパルマの精神病院院長になりますが、これも政治的な利害などに阻まれ、改革は志半ばで中断させられてしまいました。

鈴木 こうした時期に、バザーリアに声をかけたのが、当時トリエステの県代表を務めていた政治家のミケーレ・ザネッティでした。ザネッティさん自身も県代表になるまでは、精神病院の惨状についてまったく知らなかったといいます。県代表就任後に、サン・ジョヴァンニ地区のマニコミオを実際に訪れてみて、「これは人間としてあってはならないことだ」と痛感したといいます。そしてこの現状を変えることができるのはバザーリアしかいないと考えて、ヴェネツィアまで直談判に行くのです。

これはザネッティさんから直接うかがったことですが、トリエステ行きの話を切り出したとき、妻のオンガロは難色を示したといいます。当時のバザーリア夫妻には、思春期を迎えた二人の子供がいるという家族の事情もありました。またバザーリアとザネッティとのあいだで政治的な信条が異なることも、オンガロが懸念する理由の一つだったようです。しかしバザーリアは、最終的にはザネッティさんの誘いを受け容れ、トリエステ行きを決断したのです。もしザネッティさんの粘り強い説得とバザーリアの決断がなければ、その後のトリエステの改革はなかったのかもしれません。

バザーリアが急逝した1980年、ヴェネツィアで行われた葬儀のとき、妻のオンガロから弔辞を頼まれた唯一の人物がこのザネッティさんでした。トリエステでの改革を通じて、バザーリア夫妻とザネッティさんの3人の間には、非常に深い信頼関係が築かれていったことがわかります。

こうして改革はトリエステの地で再開し、最終的にはヨーロッパで初の公立精神病院の完全閉鎖と地域精神保健サービスの開設にいたるわけです。

大内 こうしたトリエステでの様々な取り組みの成果をもとに、法律がつくられました。それが「バザーリア法」とよばれる1978年に施行された180号法で、この法律によって、「新たな公立精神病院の建設の禁止」、「既存の公立精神病院への新たな入院の禁止」、「公立精神病院の段階的な閉鎖」が定められました(『バザーリア講演録』資料p.3)。

この法律により、精神病院の廃止と、精神病治療の地域への移行という道筋がイタリア全土に作られました。しかしこれ以降も、改革は地域の様々な事情や利害対立に阻まれて、順調に進んだわけではありませんでした。それでも、約20年後の1999年には、イタリアの保健大臣は、全国の公立精神病院がすべて閉鎖されたことを公式に宣言しました(『バザーリア講演録』p.92)。来年の2018年は、バザーリア法の制定から40年ということになりますね。トリエステ精神保健局は40周年の記念イベントを準備していると聞いています。

鈴木 「バザーリア以降、精神医学は以前のままではありえず、事実としてそれ以前のままではない。なぜなら精神医学は、マニコミオをもたない医学となったからである」とザネッティさんは書いています(『精神病院のない社会をめざして』p.17-18)。この一文は、まさしくバザーリアが生涯をかけて成し遂げた仕事の大きさを端的に言い表していると思います。

大内 バザーリア以前は、人々は「精神病院があるのが当たり前の社会」で生きていました。それに対して、バザーリア以降、人々は「精神病院のない社会」を実現できる、ということを知りました。実際に現在イタリアでは、人々は精神病院のない社会で暮らしています。これは、革命的といえるパラダイム・シフトだったといえるでしょうね。

『精神病院のない社会をめざして バザーリア伝』立ち読みはこちらから⇒

https://www.iwanami.co.jp/book/b266309.html

バザーリアの思想と実践は、日本の精神医療にどのような問題を投げかけるか

大内 次にバザーリアの思想と実践が、日本の精神医療の現状にどのような新しい見方をもたらすか、ということを考えてみたいと思います。『バザーリア講演録』が刊行されたのと同時期の2017年10月9日、東京で「日本のMattoの町をどうする!」と題された映画の上映会とシンポジウムが開催されました。ここでは、日本の精神医療の現状をめぐって、さまざまな議論が交わされました。このときのテーマが「強制入院の不条理」でした。

鈴木 私はこの日の話のなかでも、とくに「身体拘束」と「強制入院」をめぐる議論が日本の精神医療の現状を象徴するものだと思ました。シンポジウムに登壇された杏林大学の長谷川利夫さんは、2017年の4月末に、精神科病院に措置入院させられていたニュージーランド国籍のケリー・サベジさん(当時27歳)が、身体拘束の末に帰らぬ人となった事件について話されました。

大内 また同じく報告者として登壇した読売新聞社の佐藤光展さんは、千葉市の私立精神科病院「石郷岡病院」で起きた事件を伝えました。入院中に病院スタッフに暴行を受けたとされるある青年が、その後死亡するという実に痛ましい事件でした。そして2016年に起きた相模原の障害者殺傷事件についても、司会を務められた日本障害者協会代表の藤井克徳さんをはじめとして、繰り返し議論されました。これらは、まさに現在の日本の精神医療の惨状を露呈させた事件でした。

鈴木 こうした事件は、精神病院が当たり前のように存在し、精神病院での長期の入院が珍しくない社会では、共通する普遍的な問題のように思えます。現在の日本もまさにそうした社会の一つです。

大内 「身体拘束」と「強制入院」の問題については、バザーリアが精神保健改革を行う以前のイタリアにも存在していました。「身体拘束」に関して、バザーリアは、ゴリツィアにあるマニコミオに赴任するとすぐに、「拘束衣」の使用禁止に乗り出しています。

マニコミオというのは、「社会の治安を維持するために、患者の自由を奪い、患者を管理・監視するための施設であって、治療を行うための施設ではない」とバザーリアは考えていました。「精神病者もまた、人として当然の欲求をもった人間である」と考えていたバザーリアにとって、患者の自由を奪う「拘束衣」の廃止は当然でした。

鈴木 まさしくこうした実践の背後には、バザーリアの考え抜かれた2つの命題があったように思います。一つは「精神病院は、治療の場ではなく、施設化の場である」という見解です。そしてもう一つが、「自由こそ治療だ!」という信念です。これら2つのバザーリアの考えを前提にすれば、「身体拘束」は治療の名のもとであっても決して容認できない行為、ということになりますね。

大内 一方で、「強制入院(強制治療)」については、精神保健改革が行われて以降、現在のイタリアでも、一つの措置として存続し続けています。しかし、「強制入院」を執行するための論理が、根本的に変化しました。そのことは180号法のなかに、明記されています。すなわち、「強制治療(強制入院)を適用する要件は、患者の社会的な危険性ではなく、患者が支援を必要としているという事実にある」という点です(『バザーリア講演録』資料p.4)。

精神保健改革以前は、イタリアにおいても、“自傷他害の恐れがある”といったいわゆる「社会的な危険性」が、「強制入院(強制治療)」を行うための要件になっていました。しかし改革以降は、「患者自身の治療や支援の必要性」が、「強制入院(強制治療)」を行うための要件となったのです。

鈴木 この点は『バザーリア講演録』の原著の編著者である社会学者のマリア・グラッツィア・ジャンニケッダさんが繰り返し指摘しています。日本語版の出版にあたり、『バザーリア講演録』の巻末に「180号法とは何か」という文章を新たに寄せて下さり、「強制入院」の論理が「治安」から「治療」に変わったことの重要性を強調しています。

大内 「患者の自由を奪い、患者を管理・監視する医療」から、「患者たちが、当然の欲求をもった人間として、自由を回復できる医療」へ、そして、「強制入院(強制治療)」の要件が、「社会的な危険性」から「患者自身の治療や支援の必要性」へという大きな価値基準の転換が、イタリアの精神保健改革によってもたらされた、と要約することができるでしょう。

一方で、イタリアでこうした画期的な精神保健改革から約40年が経過した日本では、今でも医療行為という名のもとに、精神科病院の入院患者への不正な身体拘束が繰り返し行われています。

鈴木 相模原障害者福祉施設の殺傷事件、ニュージーランドの青年が亡くなった事件、石郷岡病院をめぐる青年の死といった、「身体拘束」と「強制入院」に深く関係している事件がいまなお起きています。さらにこうした事件が起こるたびに、精神障害を抱えた人びとの治療や支援の充実という方向性ではなく、社会の治安の維持や強化に向かう法改正がなされているように思えてなりません。

実際、2001年に大阪で起きた池田小学校事件の後に作られた医療観察法にしても、また、歴史をさかのぼってみると、1964年のライシャワー事件の後の精神衛生法改正にしても、そうです。

こうした事件をきっかけとして、法律や社会が、「患者の治療や支援」ではなく、「社会の治安」の優先に向かってしまうのはなぜだと思いますか。

大内 バザーリアは、著作のなかで繰り返し、「狂気は人間の条件である」と語っています。人間であるかぎり、誰もが内に「狂気」を抱えているということです。言い換えれば、「狂気」は、精神病患者たちだけの問題ではなく、私たちの問題であり、社会全体の問題であるということです。バザーリアは、こうした前提にたって、「健常者/精神病者」という枠組み、そして「精神病院/精神病院の外の社会」という枠組みを解体して、精神病院の廃止にいたりました。

現在の日本はどうでしょうか。「狂気」は、精神病者のような当事者やその家族といった特定の人たちの問題であって他人事のようであり、社会全体の問題とは捉えられていないようです。そして病がみつかれば、すべては医療や治療の対象にされてしまいます。「狂気」が特定の人たちだけの問題であるなら、その「狂気」を隔離・排除してしまえば、社会の治安は維持することができる、日本の土壌にはそうした発想が根強くあるような気がします。

バザーリアの思想と実践は、精神医療以外の分野にどのような示唆をもたらたすか

大内 精神医療以外の領域では、バザーリアの思想と実践はどのような示唆をもたらすでしょうか。鈴木さんは翻訳作業を進めるなかで、どういったことを感じましたか。

鈴木 いくつかあるのですが、『バザーリア講演録』のなかで、バザーリアが「貧困」の問題について何度も語っていることが印象的でした。たとえば、「精神科医がマニコミオの中に立ち入れば、そこで厳格な区別のある社会に出くわします。一方は、『貧しき狂人たち』、そしてもう一方は、裕福な者たちです」(『バザーリア講演録』p.20)、「狂気と精神病についての大切な予防策の一つは、貧困との闘いだと考えます」(『バザーリア講演録』p.54)などと、バザーリアは語っています。

大内 その後の講演会でも、バザーリアは「貧困」の問題を繰り返し取り上げていますよね。

鈴木 通常、私たちは「健常者」と「精神病者」という二分法で考えがちです。しかしバザーリアは、そこに「貧困」という補助線を引くのです。そうすると問題の捉え方が違ってきます。つまり「精神病者」であっても、「裕福」であれば、その人たちには治療の可能性がある。治療費を支払うことができるからです。

そして「貧困」であっても「健常者」ならば、労働者として働くことができる。だから社会にとっては役に立つ人間とみなされる。「裕福な健常者たち」が社会にとって生産性のある人間だとみなされるのは、言うまでもありません。そうなると「貧しい精神病者」だけが唯一、非生産的なグループの人間とみなされる。そうした人びとを収容するのがマニコミオだ、とバザーリアは言うのです。

大内 この点は、「二重構造の精神医療」としてバザーリアが指摘しているところですね(『精神病院のない社会をめざして』p.62)。精神病を前にすると、この問題を医療の対象といった狭い視野で捉えてしまいかちですが、ことはそう単純ではないと思います。「貧困」あるいは「格差」といった問題を放置したまま、精神病の問題の解決などありえないというのがバザーリアの考えですね。

鈴木 この貧困の問題は、古くて新しい問題だと思います。バザーリアの分析はいまでもきわめて有効なのではないでしょうか。とくに日本では、1980年代末のバブル経済の崩壊とその後の市場経済のグローバル化が進むなか、格差は深刻な社会問題になっています。貧困や格差をめぐる社会問題と精神保健の動向を結びつけて考えていく必要があると思っています。

大内 精神病者の問題をさらに広げて、「障害者」の問題に置きかえてみると、日本では、生活に苦しむ人の割合を示す相対的貧困率が、障害者では25%を超えるというデータがあります。この25%という数字は、障害のない人の貧困率のほぼ2倍にあたるそうです。日本の障害者の貧困率は先進国の中でも高く、障害のない人との格差も大きいということです(2016年2月17日の『日本経済新聞』に掲載された記事より、山田篤裕慶応大教授らの研究グループの調査に基づく)。

精神の病を含め、障害を持つ人たちがいかに貧困に陥りやすいか、あるいは「貧困」の問題を抱えていると、本来であれば治癒されるはずの病も治すことが困難になる、場合によっては、「貧困」そのものが病を生み出す原因にさえなっている・・・「障害者の相対的貧困率25%」という数値はこうした悪循環の現れであるように思えます。

鈴木 バザーリアがよく用いるカラブリア地方の諺に、「持たざる者は、何者でもない」というものがあります。この諺は、治療費を支払えない者は、社会的にはいないも同然であり、結果としてマニコミオに入れられてしまっても仕方がない、という問題の要点を端的に言い表しています。そうした意味では、「持たざる者」であっても、人間として必要な治療を受けるのは当然の権利である、というのがバザーリアたちの主張の根本にあるわけです。

大内 しかし、精神病の解決策を考えているときに「貧困」の問題を持ち出すと、それに難色を示したり、反対したりする人も当然でてきます。『バザーリア講演録』のなかでも、「貧困問題は、私たちの管轄ではない」という精神科医や医療従事者の意見がありました(『バザーリア講演録』p.175)。

鈴木 そうした意見への返答のなかに、「政治性」や「権力」にかかわるバザーリア独自の着眼点が表れています。

大内 たとえば、サンパウロ講演の中で、こういった質問が出されています。「精神保健の仕事を貧困との闘いであると考えているとしたら、専門技術者、医師、心理士、技術面の管理法の専門家といった私たちの役割は、二次的なものになってしまいます。精神医療の専門職を廃止し、政治家になってしまうことは望ましいことではないのではないですか」(『バザーリア講演録』p.56)という意見です。

鈴木 それに対するバザーリアの返答が、「専門職か、政治家か」という二者択一ではないのが興味深いところです。「私たちは二つの状況、二つの役割、つまり専門技術者としての役割と政治的な活動家としての役割をあわせもっていなければなりません」(『バザーリア講演録』p.56)とバザーリアは答えています。つまり専門職としての役割も政治的な役割もどちらもあるだろう、と彼は考えるわけです。

大内 この点について、バザーリアは例をあげて説明しています。障害をもった息子がいる3人家族の話で、父親も母親も共働きをしています。両親は息子を施設に入れたくないと思っていて、協力的な友人にお願いして息子を預けています。それでもこの生活を続けていくのは難しく、結局のところ、息子を施設に入れざるを得ない状況になってしまいます。そして、罪悪感や不安にさいなまれた両親が精神科医を訪ねてきます。

そこでバザーリアはこう問いかけます、「精神科医の任務とは何でしょうか。(この両親に)ノイローゼやうつ病の薬を処方して終わりでいいのですか」と。精神科医の仕事とは、はたして医療の分野にかぎられたものですか、という問いかけであると同時に、この問題を投薬だけで解決できますか、という問いかけでもありますね。

鈴木 なぜ息子を施設に収容せざるをえなかったか、何が障害となったか、この問題を両親といっしょに考え、状況を説明することこそが必要だとバザーリアは返答します。逆に、もしそうした働きかけをしないのであれば、両親の症状はもっと悪くなるかもしれない。そうすると治療の役割を果たすこともできなくなると考えるわけです。だからバザーリアにとって、専門技術者としての役割と政治的な活動家としての役割は切っても切り離せないのだということになります。

大内 政治性の問題は、何も医師や看護師といった医療関係者だけではなく、何らかの専門的な技術、能力、資格を有する職業人には、ほとんど当てはまる議論だと思います。にもかかわらず、とりわけ日本では、専門的な技術者になればなるほど、(たとえば医療従事者は、病や患者という対象に対して、医療技術を駆使して治療を行いさえすればいいというように)、その役割は狭い範囲に限定されてしまっているようにみえます。

鈴木 この問いかけは、私たちにも突き付けられるものですよね。私たち二人も専門性と政治性の問題に無縁ではありません。私たちはともに教育の現場で仕事をしています。

大内 私は特別支援学校で仕事をしています。教師の専門性という観点からすれば、教員の仕事とは、狭義には学校という場を主として、児童や生徒たちに対し専門的な見地から教育的支援を行うことだといえるかもしれません。

ですが、児童や生徒たちが抱えている障害に向き合うには、それだけでは不十分です。たとえば、教師の活動の場を学校だけに限定してしまうのではなく、医療分野の専門家と連携して、より直接的に病そのものに向き合うこと、あるいは福祉分野の専門家と連携して、児童や生徒たちが日々生活をしている家庭環境を支援していくことも不可欠です。

場合によっては、障害を抱えている児童や生徒たちを支える教育的、医療的、福祉的な枠組それ自体を改善していく取り組みに、教師自身が関わることも必要になるでしょう。特別支援学校の教員の仕事にも、まさしく専門性と政治性の両方が不可欠だといえます。

「共生社会」の実現に向けて

鈴木 日本では、「共生社会」や「インクルーシブ教育」の必要性が叫ばれるようになりました。大内さんは特別支援学校の現場で仕事をするなかで、イタリアでの留学経験やバザーリアの著作の翻訳をふまえて、どのようなことを感じたり、考えたりしていますか。

大内 これまで鈴木さんと一緒に、バザーリアの思想や実践についてみてきました。病人であろうが、健常者であろうが、誰もが人間として当然の欲求と権利を持っている、誰もが同じ人間であるという信念がそこにはありました。この理念こそが、「共生社会」や「インクルーシブ教育」の根底にあるはずです。

バザーリアが精神保健改革を行ったのと同時期、イタリアの教育は「インクルーシブ教育」に大きく方向を転換しました。それ以来イタリアでは、障害のある子供もそうでない子供も、同じ学校で学び、生活しています。

その一方で、日本では障害のある子供たちは、特別支援学校(養護学校)と呼ばれる障害児のための学校で学び、生活しています。建前として「インクルーシブ教育」を目指していることにはなっていますが、現実には、特別支援学校の数もその学校への就学者数も近年になって増えています。公教育の現場では、「健常者/障害者」のあいだには、教育が行われる場、実施されている教育の内容、教育環境、それから卒業後の進路先にいたるまで、明確な「区別」が残されています。

鈴木 もちろんイタリアの学校現場では、インクルージョンゆえの様々な問題や課題があると思います。しかし、物心つく時期に、障害の有無にかかわらず、誰もがいっしょに机を並べて学ぶ機会があるのとないのとでは、根本的に違うのではないかと思うのです。

私は横浜市郊外の新興住宅地で生まれ育ち、そこで小中学校時代を過ごしましたが、特別支援学級はありませんでした。少し離れたところに特別支援学校がありましたが、そこを訪れる機会は一度もありませんでした。電車や町のなかで障害を抱えた人に見かけると、どう接してよいかまったくわからない、だから目をそらすか、その場を立ち去っていました。

その後にトリエステに留学し、イタリアの精神保健の分野を学び始めた結果、障害をもつとはどういうことか、自分なりに理解していきました。トリエステの若い世代の人たちと話すと、「街なかで独り言ばかりつぶやいている変な人がいるけれど、よく聞いてみると面白いこと言っている」とか、「日本はそんなに精神病院があるのか? 精神病院がないのが当たり前だと思ったよ」などと言われるのです。日本の人たちとはまるで感覚が違うなと思います。

大内 バザーリアの改革以降、地域によって差はありますが、イタリアの人びとは「精神病院のない社会」で実際に暮らしています。精神に病を抱えた人も、そうでない人も、同じ地域のなかで、多くのものを共有しながら、一緒に生活しているのです。

日本に障害を持って生まれると、そのなかの多くの子共たちが特別支援学校で学ぶことになります。少なくとも公教育の場に関するかぎり、健常者と障害者は異なる文脈を生きていくことになります。

もちろん「インクルーシブ教育」を推進する試みはいろいろありますが、イタリアのように誰もが同じ場で学んでいるわけではありません。こうした環境のなかで、身近に接することが少ない障害を持った人たちと、どう接したら良いのかわからない、というのは当たり前ですよね。

鈴木 「インクルーシブ教育」の理念の先に「共生社会」の実現があるとしたら、それを具体化させる場は、「地域社会」ということになると思います。「施設から地域へ」という精神保健の世界的な潮流を概観した良書『精神保健サービス実践ガイド』(G・ソーニクロフトおよびM・タンセラ著、日本評論社)には、精神保健サービスの「マス目モデル」というのが登場します。そのなかで「地域」は、国レベルと個人レベルという2つを橋渡しする重要な空間として位置づけられています。

大内 たしかに「共生社会」の実現というこれからの課題にとって、鍵になるのは地域社会の充実ということだと思います。イタリアが精神保健改革を実現できたのは、精神病院を閉鎖したとしても、患者たちを受け容れることができる、受け皿としての地域社会が存在していたからだという言い方もできるでしょう。

鈴木さんは、トリエステで留学生活を経験されていますが、イタリアと日本の地域社会のあり方について、どのような違いがあると感じましたか。

鈴木 トリエステの生活で気が付いたのは、町を歩いていて知っている人に出くわすことがたびたびあるということです。これは日常生活の些細な出来事のように思っていましたが、地域精神保健を考えるうえでは、実はとても重要なことなのではないかと思います。

トリエステを含めたイタリアの多くの町は、人びとが歩いたり、バスなどの公共交通機関を利用したりすれば事足りるような、人間的なスケールにおさまっていますよね。トリエステ市の人口は約20万人で、多くの都市機能が市内の中心部に集中しています。これは小さすぎず、大きすぎずの適度な都市の規模といえます。

家の外に出れば、雑踏のなかに紛れて誰にも気づかれずにすむ「よそ者」にもなることがでますし、あるいは偶然に友人や知人に出くわすことで「本人」にもなることができます。いわば「匿名性」と「特定性」のバランスがほどよく保たれた地域社会になっているのです。

これが東京のような人々の流動性の高い巨大都市になってしまうと、街中は「匿名性」が溢れ、「特定性」は仕事場や学校、あるいは家庭といった限られた場でしか成立しなくなってしまいます。

大内 たしかに東京を歩いていても、特定の地域を除いて、お互いは見知らぬ者同士で、友人や知人に偶然出くわすことなどほとんどありませんよね。私が留学生活を送っていたヴェネツィアはそれとは対照的で、アパートを出てわずか1,2分の広場に出かけてみるだけで、いくらでも見憶えのある顔を見つけることができました。

鈴木 そうですよね。トリエステやヴェネツィアは例外ではなく、イタリアの町に無数にある広場や通り、そしてカフェやバールが、人びとの交流の結節点として機能していますよね。そこが「匿名性」と「特定性」を結びつける出会いの場となっています。

実際にトリエステの精神保健局の職員は、病院ではなく、そうした場へ頻繁に出向きます。たとえば当事者の家の近くにあるカフェに一緒に行ってコーヒーを飲んだり、当事者のお気に入りの散歩コースを一緒に歩いてみたりするのです。そして、カフェの店員やなじみの客、あるいは散歩コースで出会った人々との自然なやりとりのなかで、当事者の事情を説明したり、必要なサポートをしたりします。

そうしておけば、たとえその当事者が心のバランスを崩した時でも、店員や常連客が「見知らぬ人が叫び声を上げているので恐ろしい」と感じることは少なくなり、「いつもは静かな○○さんだけれど、今日は調子が悪いみたいだ」と受け止めることができるようになります。そして、そうした事態に出くわしたら、警察ではなく精神保健局員を呼ぶといった対応ができるようになるのです。

大内 そうした地域社会のなかでは、様々な年代や立場の異なる人たちがいるのが、いわば当たり前になっています。そのなかで場所や環境を共有し、そこに根ざした日々の生活を共有し、様々な人間関係、情報、話題などを共有するようになっていきます。

精神病院が閉鎖されたイタリアでは、当たり前のことですが、障害を持った人々もそれぞれの地域社会のなかで生活をしています。そうなれば、いわゆる健常者にとっても、障害者は、少なくとも身近な存在になりますね。

鈴木 日本の場合を考えてみると、地域精神保健の前提になっている「地域社会」にあたるものが、そもそも存在するのかという大きな問いに突き当たります。つまり、「赤の他人」同士だった人々が、お互いの顔を覚えて、やがて名前でお互いを呼び合うようになるような「特定性」の関係に発展していく場がどれだけあるだろうか、という問題です。そうなってくると、もはやこの問いは、精神保健という分野を越えて、地域社会を成り立たせている文化や制度や経済や政治のすべてにかかわるものになってきますよね。

大内 これまでイタリアの精神保健改革とは何だったか、さらにバザーリアの思想と実践が日本にどのような示唆をもたらすか、ということを考えてきました。こうして見てくると、精神保健の問題とは、同時に「貧困」や「格差」の問題でもあり、「専門性」や「政治性」の問題でもあり、「地域社会」の問題でもある、ということになりますよね。つまり社会のなかで暮らしているすべて人々に、そして社会全体にかかわる問題だといえそうですね。

鈴木 そうなるとこれは途方もない問題となり、どこから手を付けたらよいか途方にくれてしまいそうになります。しかし、ここで思い出すのが、バザーリアが繰り返し述べていた「理性の悲観主義ではなく、実践の楽観主義へ」という言葉です。

大きな問題を目の前にしたときに、「手の打ちようがない」といって悲観しているだけでなく、一人ひとりが自分の持ち場で何ができるかを考え、同じ問題を抱える人たちとともに具体的に行動していこうとバザーリアは呼びかけています。こうした問題意識を共有できる人たちとともに、私たち二人も具体的な実践を続けていこうと思っています。

●ぜひ「Freedom-is-therapeutic(「自由こそ治療だ」)」にお立ち寄りください。⇒

プロフィール

鈴木鉄忠

1978年生。中央大学兼任講師。博士(学術)。専門は地域社会学、国境/境界研究、精神保健、イタリア社会論。

主要著書に、「国境の越え方―イタリア・スロヴェニア・クロアチア間国境地域「北アドリア海」を事例に」(新原道信編著『“境界領域”のフィールドワーク』所収,中央大学出版部,2014年)、「「教師」のいない「教室」―「治安強化」のなかで苦闘し葛藤する学生ボランティア」(新原道信編著『うごきの場に居合わせる―公営団地におけるリフレクシヴな調査研究』所収、中央大学出版部、2016年)、「バザーリアと精神保健改革」(土肥秀行・山手昌樹編著『教養のイタリア近現代史』所収,ミネルヴァ書房、2017年)。

主要訳書には、『プレイング・セルフ―惑星社会における人間と意味』(アルベルト・メルッチ著、新原道信・長谷川啓介・鈴木鉄忠訳、ハーベスト社、2008年)、『精神病院のない社会をめざして バザーリア伝』(ミケーレ・ザネッティ、フランチェスコ・パルメジャーニ著、鈴木鉄忠・大内紀彦訳、岩波書店、2016年)、『バザーリア講演録 自由こそ治療だ!――イタリア精神保健ことはじめ』(フランコ・バザーリア著、大熊一夫・大内紀彦・鈴木鉄忠・梶原徹訳、岩波書店、2017年)。

大内紀彦

1976年生。ヴェネツィアに留学。ヴェネツィア大学大学院修了。特別支援学校教員。専門は日本とイタリアの特別支援教育、日伊文化交流史。

主要論文に、「イタリアにおける下位春吉の活動ー雑誌『サクラ』による日本文学紹介を中心にー」(『イタリア図書』第41号, 2009年)、「イタリアにおける下位春吉の活動(2)ー雑誌『サクラ』創刊をめぐるメディア状況と詩友群像ー」(『イタリア図書』第43号, 2010年)、「イタリアにおける下位春吉の活動(3)ー雑誌『サクラ』と同時代の日本の表象ー」(『イタリア図書』第45号,2011年)「ラグーザ・玉の発見と日本への帰国ー下位春吉家の人々との交流を通じてー」(『イタリア図書』第48号, 2013年)。

主要訳書に、『精神病院のない社会をめざしてーバザーリア伝ー』(ミケーレ・ザネッティ、フランチェスコ・パルメジャーニ著、鈴木鉄忠、大内紀彦訳、岩波書店、2016年)、『バザーリア講演録 自由こそ治療だ!ーイタリア精神保健ことはじめー』(フランコ・バザーリア著、大熊一夫、大内紀彦、鈴木鉄忠、梶原徹訳、岩波書店、2017年)。