2018.11.01

ロヒンギャ難民問題――現地調査から見えてくる現状と課題

はじめに――ロヒンギャ難民問題の背景

2017年8月、ミャンマー西部ラカイン州から、ロヒンギャと呼ばれる人々が、迫害を逃れて隣国のバングラデシュに大量に移動した。その背景には、長年にわたるミャンマー人のロヒンギャへの迫害があったが、契機になったのは、ロヒンギャの人々によって組織されるアラカン・ロヒンギャ救世軍(ARSA)による襲撃事件と、ミャンマー軍の報復攻撃がある。

ここで簡単にARSAについて説明をしておく。ARSAは、2012年にパキスタン人のアタウッラーがミャンマーのロヒンギャと創設した武装組織とされる。その後ARSAは2016年10月に、国境検問所など3カ所を約400人で襲撃している。その際にアタウッラーは、バングラデシュ内にすでに置かれていたナヤパラ難民キャンプに潜入し、ロヒンギャ難民に軍事訓練を施していた(バングラデシュ人ジャーナリストによる情報)。

その結果、ミャンマー軍はARSAの行為に対し、ロヒンギャの村々を焼き払うなどの対応をとり、結果的にARSAの暴力行為の拡大を招くこととなった。そして2017年8月、ミャンマー軍のロヒンギャ住民に対する掃討作戦が行われ、難民が大量にバングラデシュへと移動し始めたのである。

2017年の難民の大量流出から1年が経過した今も、ロヒンギャ難民はバングラデシュの難民キャンプに居住している。ロヒンギャ難民問題について、報道等を通じて伝わる内容は、要約すると以下のようなものだろう。

(1)ミャンマー政府軍や仏教徒に迫害されてきたロヒンギャ

仏教徒が多いミャンマーにおいて、ロヒンギャはイスラム教徒が多数を占める。ロヒンギャは政府や軍だけでなく、仏教徒にも迫害を受けていた。それはイスラム教の信仰や儀式を認めないというものも含まれる。

(2)迫害を逃れてバングラデシュの難民キャンプへ70万人近くのロヒンギャが移動

ミャンマーには約100万人のロヒンギャが居住していたと言われているが、2016年~17年の武力衝突以降、その多くが難民として国外に流出した。隣国のバングラデシュのみならず、マレーシアなどへ海路を通って国外退避する者もいる。

(3)国連関係者は人道問題として非難

ザイド・フセイン国連人権高等弁務官は、ロヒンギャの人々が迫害されている問題を、「ジェノサイドや民族浄化行為が起きた可能性がある」と述べている(朝日新聞 2018年2月6日)。それ以外にも、ミャンマーのロヒンギャに対する迫害は、国際的な非難を多方面から浴びており、ノーベル平和賞を受賞したミャンマーのアウンサンスーチー国家顧問に対する批判も高まっている。

(4)国連機関、国際NGOなどは難民キャンプで食糧配給、医療活動などの人道援助を展開

フィリッポ・グランディ国連難民高等弁務官は、ロヒンギャ難民問題について、「90年代以降、世界で最も深刻な危機にある」と評し、「国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)が、いま最も重点を置いて対処している問題」と発言している(東京都内の日本記者クラブでの会見時の発言。朝日新聞 2017年11月21日)。

ロヒンギャ難民キャンプにおいては、UNHCRのほか、世界食糧計画(WFP)、国際移住機関(IOM)などの国際機関、あるいは国境なき医師団(MSF)、ワールドビジョン、国際赤十字社(日本赤十字社も医師、看護師を派遣)などの国際NGOやバングラデシュのローカルNGOが支援活動を行っている。

(5)国際社会(日本政府も)はミャンマーへの早期帰還を奨励

国連や関係諸国であるミャンマーとバングラデシュ、そして日本を含む援助国は、難民が難民キャンプからミャンマーに早期に帰還することを奨励し、そのための支援も表明している。例えば日本は、河野太郎外相が、難民の帰還を支援するために、約26億円の支援を行うことを表明した(日本経済新聞 2018年1月12日)。

(6)一方で難民は帰還することを恐れている

その一方で、当事者であるロヒンギャ難民は、キャンプでの困難な生活を強いられつつも、その大半がミャンマーへの帰還を恐れ、拒んでいる。

本稿では、筆者が2018年1月後半に行った、バングラデシュ東部におけるロヒンギャ難民キャンプとその周辺地域における調査をもとに、難民キャンプの状況、難民の帰還に対する思い、そしてホストコミュニティ(難民を受け入れている地域とその住民)の置かれている状況について報告する。その上で、ロヒンギャ難民の帰還と再定住に向けた課題について提言を行う。

ロヒンギャ難民たちが来た道

迫害を受けたロヒンギャの人々は、どのようにしてバングラデシュに逃れてきたのだろうか。

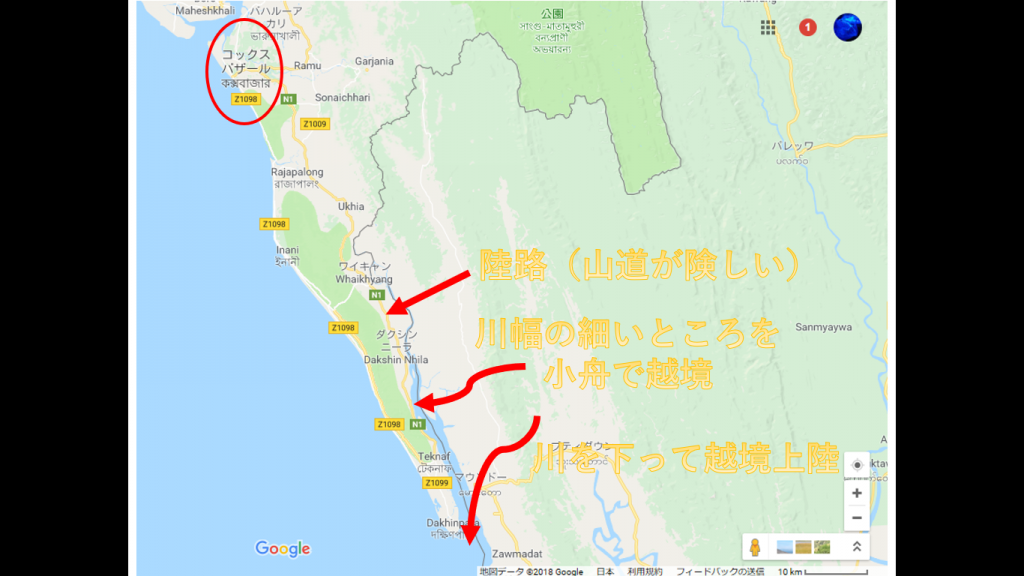

第一が陸路である。ただ両国間の陸地は山道が険しいため、第二の方法が、両国の国境線を流れる川の川幅の狭いところから小舟で越境するという方法である。そして第三が、ミャンマー軍の国境警備隊の目をくぐりぬけて、川を下り、海に出たところでバングラデシュの南端に上陸するというルートである。

バングラデシュ南端部。この先に国境警備隊の監視所がある。沖に見える山はミャンマー側。

バングラデシュ政府は、南端から入境したロヒンギャの人々を、当初は国境地帯から移動させなかったが、一時受け入れ態勢を整えて、難民キャンプへと移送することとした。

筆者が訪れた、南端部のサブラン(Sabrang)にある一時受け入れ拠点は、小学校内にオフィスを設置して、軍人が常駐していた。彼らによると、一時受け入れからキャンプへの移送の流れは、以下の通りであった。

(1)到着した人が難民なのかどうか調べる(ビスケットなどの簡単な食べ物も提供)。言葉は地元民がわかるので、通訳として雇う。持ち物に違法なもの(武器や麻薬)があるかないかについては、すでに国境警備隊がチェックをしているので、ここでは行わない。

(2)この受け入れ拠点の横に常駐しているNGOに、彼らが難民であることを伝達する。

(3)NGOは援助物資と引き換えできるクーポンを渡し、まずはナヤパラ難民キャンプに移送する。

(4)キャンプに到着後、援助物資をもらう(テントづくりに必要な竹やビニールシートなど)。

(5)そこから他のキャンプに振り分けられ、そこに移動する。

ここに駐在している軍人によると、ミャンマーにいるロヒンギャは、難民キャンプにいるロヒンギャ難民と連絡を取り合っているとのことである。なぜそれが分かるかというと、入境したロヒンギャが、「知り合いや親戚がいるから〇〇キャンプに連れて行ってください」と言ってくるからだそうだ。キャンプへ先に行った家族の一部が、ミャンマーに残った家族にキャンプでの様子や安全かどうかなどについて、連絡を取り合い、情報を共有しているようである。

一時受け入れ拠点で勤務する軍人と入境記録の帳簿。記録によると、最後は男性14人、女性12人、子ども24人の計50名が、2018年1月20日に入境した(訪問日は1月23日)。

ロヒンギャ難民キャンプへ

ロヒンギャ難民キャンプは、バングラデシュ南東部のミャンマー国境付近に複数点在する。筆者はバングラデシュの首都ダッカから、飛行機でコックスバザールへ移動し、そこを拠点とし、難民キャンプや国境近辺の視察を行った。

コックスバザールから車で進むと、幹線道路上では時折、バングラデシュ軍の検問を通過する。これは難民がキャンプから他の地域に流出するのをチェックするために行っているとのことであった。1時間ほど行くと、ウキヤ郡の難民キャンプの近くに差し掛かる。

キャンプに近づくと、国連機関や国際NGOの旗をつけたトラックや、配給物資の集積所をあちらこちらに見かける。援助物資はバングラデシュ軍がいったん集約し、NGOらがキャンプで配給するというシステムを取っていた。これは、難民問題発生当初、難民キャンプに勝手に入って、現金や物資を難民に配給する国内外の団体(例えばイスラム教国のNGOや、国内のイスラム教関係者)が多数いたためだとのことであった。

バングラデシュのロヒンギャ難民キャンプは、政府の土地の森林を伐採したところに置かれている。意外であったのが、難民キャンプと地元住民の生活圏が近いことであった。例えば道路を挟んだ一方に地元住民が利用する市場があり、反対側が難民キャンプになっているといった具合だ。両者を隔てるもの(壁や鉄条網のような)ものはなく、難民はキャンプの敷地を自由に出ることができた。買い物をする人もいれば、あるいは外国の援助団体やメディア関係者に物乞いをする人もいた。

ところでロヒンギャ難民問題は、今に始まったことではなく、1991年中頃から92年初頭にかけても、25万人以上がバングラデシュに逃れ、クトゥパロン難民キャンプやナヤパラ難民キャンプが設置された。その後、多くはミャンマーに帰還したものの、一部は現在に至るまで残留している。そこに今回の大量の難民流入により、難民キャンプを拡張することになったのである。

2017年夏以降にバングラデシュに避難したロヒンギャの人々は、キャンプに到着したのちに難民登録を行い、バーコード付きのIDカードを配布される。このバーコードで、生活物資や食料の配給を管理することになっている。その後、難民たちは、キャンプで木材の骨組みにビニールシートやトタンを張って作られた「家」に、居住することになる。

IDカード。子どもも含め、一人につき一枚発行される。裏面に配給記録を管理するバーコードがある。

難民キャンプの外観

難民たちの「仮設住宅」

物資の配給所

難民キャンプ内の給水活動

援助機関の支援による難民キャンプ内の小学校。教師も難民。この日はビルマ語の授業が行われていた。

キャンプ内でサッカーをする難民の子どもたち

なぜミャンマーを逃れたのか?――ロヒンギャ難民への聞き取りから

ここで、筆者が行ったロヒンギャ難民への聞き取りをもとに、ラカイン州でどのような経験をし、いかなる経緯でバングラデシュにたどり着いたかを紹介することで、「難民」と一括りにされてしまう人々の姿を見てもらいたい。なお聞き取り調査は、チッタゴン(バングラデシュ南東部の地名、同地域の言語はロヒンギャのものと近い)出身のバングラデシュ人の通訳を介して行った。

・アブドゥル・ラーマンさん(22歳、男性)

ミャンマーでは野菜を売ったり、日雇い労働で生活していた。子どもの時に父親を亡くして、残された土地と畑で弟たちを養った。アラーのおかげでいい暮らしだった。

ミャンマーではロヒンギャは認められていない。お前たちはベンガル人なのだから帰れと言われた。またロヒンギャはARSAだから出て行けと言われた。本当はアラカン(ラカイン州)にいたかった。生活に必要な大きな刀を持っていると、ミャンマーからARSAだと疑われたりもした。きれいな女性はレイプされたり、若い男は建物に閉じ込められたまま燃やされて殺されたりした。ミャンマー人はモスクを傷つけるなどして、腹立たしい。

2017年10月はじめの祭りの後、ムンドゥのボリバザールという村から、妻と子ども二人とともに越境した。6日間、何も食べないで歩いてきた。子どもも抱えて歩いていたので、子どもは死んでしまったかとも思った。最初の1か月は森で暮らしており、その後、難民キャンプへ。今は、アラーのおかげで、ここで暮らせている。

・氏名不詳(20代、男性)

2017年9月初めの祭りの後にキャンプに来た。ムンドゥのボディアバザールから来た。ここに来る前は、マドラサ(イスラム神学校)で勉強をしていた。2012年以降は、家庭の事情で学校に行けなくなり、家業の農家を手伝っていた。アラカン(ラカイン州)にもロヒンギャの収容所がある。そこは2012年からあるが、今、帰国しても、そこに行くことになるだろう。今の難民キャンプの方が、そこに比べると行動の自由はある。ミャンマーではいろいろな不安があったが、一つは、若い女性らがレイプされたりした。ロヒンギャの男たちが抵抗すると、ミャンマー人から報復を受けた(家を燃やされるなど)。またコーランを読むことも禁じられた。複数人で集まっているだけで、とがめられた。自由がない。

・ジョバイエットさん(男性、18歳)

5人兄弟の長男で、ミャンマー軍に家を焼かれ、ラカインにあるロヒンギャの収容所へ移送された。その後、2017年11月にボートで越境し、難民キャンプに到着した。ミャンマー人に対しては、口では言い表せないほどつらい気持ちがある。

・シャー・アロムさん(26歳、男性)

ミャンマーのムスジョンから来た。あちらは平和ではなく、自由に暮らせないから、こちらに来た。あちらでは魚を売る仕事をしていた。父母、兄弟とともにキャンプに来た。ミャンマーは故郷なので帰りたいが、自由がないので、帰ることができない。無理に帰還させようとするなら、こちらで死んだほうがいい。こちらなら、死んでもイスラム教の儀式にのっとって埋葬してくれるから。

・ムルボショさん(65歳、男性)

妻と6人の子どもたち(1男5女)とともに、2017年9月の祭りの後に、ミャンマーのラカイン州のブジドンから逃れてきた。住んでいる家を嫌がらせで破壊された。

難民キャンプ内の状況

●援助物資

難民キャンプでの援助物資は、2018年1月の時点では、1か月に1回(難民問題発生当初は半月に1回)食糧配給が行われていたが、その内容はコメ、豆、食用油とのことであった。薪や炭、フライパンやバケツなどの生活用品も配給されている。それらの分量についての不満の声はほとんど聞かなかったが、キャンプ内で商売を営む難民たちは、肉、魚、野菜などは自分で購入しないと手に入らないため、現金が必要だと語っていた。またミャンマーに残した家族と連絡を取るためには、携帯電話の通話料金(プリペイド式)も自分で支払わなければならない。したがって商売や物乞いなどによる現金収入を必要としていた。

●キャンプ内で商売をする難民たち

難民キャンプに足を踏み入れてまず驚くのが、多種多様な露店が難民たちによって経営されていることである。「難民キャンプ」と言われなければ、アジアでよく見る市場と間違えてもおかしくはないといった様相である。着の身着のままでバングラデシュに逃れた難民たちが、なぜ商売を始められるのか。

若い商店主に聞いたところ、彼はキャンプに来た当時は、何の財産も持っていなかったとのことである。しかしバングラデシュ人の支援団体やイスラム僧などが現金を支援してくれて(注:後に外部団体の現金の配布は禁じられた)、それを元手に彼はキャンプ内で商店を開いた。商品は、キャンプ外のバングラデシュ人がキャンプまで売りに来るので、それを仕入れている。彼の店は菓子類などを扱っていた。他にもたらいやバケツなどのプラスチック製品を販売する店や、仕立て屋や床屋を経営している難民もいた。

しかしながら、難民が町に出て仕事をすることはできない。ある難民によると、ウキヤの町で仕事をすれば、より高い現金収入も得られるのだが、バングラデシュ軍の検問があるために、そこまでは行けないとのことだった。もっとも、キャンプ近辺のバングラデシュ人の畑で農作業に従事し、日当をもらっている難民もいるとのことであった。これも厳密には認められていない。そして難民たちは、バングラデシュ人より安い日当で雇用することができるため、農作業を手伝って賃金を得ていたバングラデシュ人の中には不満の声もある。

難民キャンプ内の商店

●雇用創出プロジェクト

経済的自立のために、キャンプ内で商売を行う難民がいるのと同時に、国連機関や国際NGOが難民を雇用して支援業務に従事させる場合や、難民をキャンプ内の特定の労働(キャンプ内の通路の整備など)に雇用し、現金収入を支援するプロジェクトもある。

筆者はクトゥパロン難民キャンプで、現地NGOのMUKTI Cox’s Bazaar が行っているプロジェクト“Cash for Work Activities”の活動を訪れた。この活動は、病気や出産などで現金が必要な人のための雇用を作ることを目的とし、ここではキャンプ周囲の道路づくりを行っていた。給与は現金で支払うことになっており、5時間で250タカ(300円程度)とのことであった。

筆者が驚いたのは、給与がクーポン券(特定の場所で食料や生活物資に限定して使用できるもの)などではなく、現金で支払われていることであった。政治的暴力によって生じた難民キャンプにおいて現金が流通することは、その現金が何らかの勢力によって吸い上げられ、たとえばARSAのような武装勢力の資金源になることも考えられる。筆者が滞在中に面会した難民問題を取材する現地人ジャーナリストも、難民キャンプが麻薬取引の中継点(難民が運び屋をする)となっていることを指摘していた。

Cash for Workのバナー

Cash for Workの雇用創出プロジェクトの一例(通路整備作業)

●難民キャンプ内の利権構造と難民の不利益

2017年8月以降、1年以上がたった今も、生活環境が劣悪な難民キャンプでの生活は続いており、筆者が調査を行った2018年1月末の時点でも、すでにキャンプ内の難民間でさまざまな問題が噴出していた。

ビニールシートを張ってできたテント状の仮設住宅は、互いに非常に隣接している。そのため、騒音、水漏れ、いやがらせ、子どもがトイレ以外で排泄するなどにより、難民同士が衝突することが増えているとのことであった。いさかいが高じて、テント住宅を破壊された難民もいた。しかしそれは、言ってしまえばマイナーな問題である。例えば日本の被災地の仮設住宅や避難所でも、程度の差こそあれ、隣人とのトラブルはあるだろう。

しかしロヒンギャ難民キャンプでは、キャンプでの生活が長期化したことにより、いわば「利権構造」ができて、それに起因する問題が生じていることが分かった。

広大な難民キャンプは地区ごとに区割りがされており、それぞれのブロックには物資配給や情報伝達など、援助活動を円滑にするための援助機関との「窓口」の役割をする難民のリーダーが選出されている。つまり一つひとつのブロックが自治会のようになっているのである。

しかしながら、ある難民は、自分のブロックのリーダーに不平を漏らしていた。彼のブロックでは、リーダーが、本来なら自分のブロックの難民の世帯に配布すべきクーポン券(援助物資と引き換えにする)を難民に配らずに、金銭で売却したり、賭け事に使ったりしているとのことだった。そのリーダーは、ミャンマーにいた頃からそのようなことをしていた男だったという(マフィア的なもの)。彼はバングラデシュの難民キャンプに避難したのちに、リーダー役に手を挙げ、強引にそのブロックの難民に認めさせた。

はじめのうちはリーダーとしての役割を果たしていたが、だんだんそのような横領行為を行うようになったらしい。そして援助団体は、そのような権力構造や不正行為を知ることができないのである。このことを話してくれた難民の青年は、リーダーの変更をバングラデシュ軍に申し立てたところ、それは難民側が決める問題であると言われたという。しかしそのブロックの総意を示せないとリーダーを解任することはできない。それは事実上、困難だと語っていた。

そのようなキャンプ内「マフィア」は、例えば新しく来た難民に対し、「ショバ代」を要求する場合がある。筆者が訪れたキャンプのあるブロックで、最近(2018年1月中旬頃)になってキャンプに来た難民が語ってくれたのが、以前からいる難民の「マフィア」のボスとその仲間が、ここに家を建てるなら金を出せと要求してきたことである。彼は金がないために断ったが、その結果、その者たちに家を破壊された(屋根のビニールシートをはがされた)とのことである。

嫌がらせを受けて屋根のビニールシートをはがされた住宅

金を要求されたが断ったために家を他の難民に破壊されたロヒンギャの男性

また17時以降は、援助団体、メディア関係者、そしてバングラデシュ軍も難民キャンプから出ていくことになっている(援助団体スタッフは、コックスバザールなどから毎日、キャンプに通っている)。夜の難民キャンプ内では、レイプなどの事件も発生しているという。

このキャンプにいる難民は、ミャンマーの迫害を逃れ、難民とならざるを得なかった弱者である。これについては疑いはない。だが同じ難民同士で、弱い者がさらに弱い者を虐げる現状が、キャンプの中にはある。これもまた、難民問題を早期に解決できないがために引き起こされてしまった問題なのである。

●2018年1月19日の難民リーダー殺人事件

筆者が調査を開始した2018年1月21日の朝、アシスタントを通じて、キャンプ内の難民のリーダーの一人が、1月19日の夜に複数の人間に襲撃されて殺害された、しかも射殺だったという一報が入った。その後、被害者はムハンマド・ユスフ氏であると分かった。彼はリーダーとして、同時期に難民キャンプを視察することになっていた国連人権特別報告者のヤンヒ・リー氏への嘆願書を書いていたという。

その内容は、帰還するには、ミャンマーにおけるロヒンギャの権利が保証されることが必要である旨が記されていたという。筆者と同時期に難民キャンプを取材していたジャーナリストの田中龍作氏は、そのブログ「田中龍作ジャーナル」(2018年1月21日)において、ユスフ氏の妻にインタビューを試みており、事件の状況を記している。

では、誰が、何のためにユスフ氏を殺害したのか? ロイターの記事(2018年7月4日)では、難民キャンプで殺人事件が頻発するようになり、バングラデシュ警察の捜査に対し、難民たちは恐れから証言をためらう傾向にあるとしている。キャンプ内の事件に対し、事実確認をすることの困難さを読み取れる。それだけ、目に見えない緊張が潜在的にあるのだろう。

しかし、筆者が現地調査期間中に、ウキヤ郡警察署長に面会(事件から6日後の1月25日)したところ、署長は捜査中のために詳細は話すことはできないと言っていたが、周囲の難民の証言によると、覆面をしてユスフ氏を殺害事した件の実行者たちは、ビルマ語を話していたとのことである。ロヒンギャの人々は独自の言語を使っているため、覆面をした下手人はミャンマーから送られた者なのであろうか。前述した現地人ジャーナリストも、この事件の暗殺者は殺人のプロであろうと指摘していた。そしてユスフ氏は条件が整えば帰還を希望するリーダーだったことで、この殺人は、難民はミャンマーに帰還するなというメッセージではないかとも語っていた。

●同胞から迫害されるロヒンギャのヒンドゥー教徒

2017年夏以降のロヒンギャ難民問題は、「仏教徒中心のミャンマー人によるイスラム教徒のロヒンギャへの迫害」という構図で語られることが多い。その結果、ミャンマー政府は、国連人権理事会などからの非難に直面している。もちろん、その構図に間違いはない。ただ見落とされているのは、ロヒンギャのヒンドゥー教徒が、同じロヒンギャのイスラム教徒から迫害を受けているという点である。

国際人権NGOのアムネスティ・インターナショナルは、2018年6月1日に発表した国際事務局発表ニュース「ミャンマー(ビルマ):ロヒンギャ武装組織による虐殺行為」の中で、2017年8月にミャンマー軍がロヒンギャの村々を攻撃した際に、ARSAがロヒンギャのヒンドゥー教徒を99人殺害したことを報告している。しかしこれは突発的に起こったのではなく、彼らが難民キャンプに来る以前からも、ロヒンギャのイスラム教徒によるヒンドゥー教徒への迫害は行われていたといわれている。

写真家の木村聡氏による記事の中でも、イスラム教に改宗することを強要されたり、イスラム教徒から暴力を受けたりしたヒンドゥー教徒の証言が示されている(「ロヒンギャが直面する想像以上に深刻な対立」東洋経済、2018年1月1日)。

筆者がロヒンギャ難民キャンプで出会ったヒンドゥー教徒の男性は、イスラム教徒から受けた暴力について、以下のように語ってくれた。

私はミャンマーにいた時に、ロヒンギャのイスラム教徒に金を貸していました。バングラデシュの難民キャンプに来てから、その人から連絡があり、金を返したいので彼のキャンプまで取りに来てほしいと言われました。そこで私は、仲間たち10人とそのキャンプを訪れました。そうしたらいきなり、彼らが私たちに暴力をふるいだしたのです。私の仲間たち7人くらいは逃げることができましたが、私は服を脱がされ、ロープで縛られて、棒や素手で殴られましたた。腕や背中も切り付けられました。彼らは私が死んだと思い、私は森の中に捨てられました。その後、4日間、私は森の中にいました。森の中で意識が戻った後、森を出て、人から服を借りて、自分のキャンプに帰ることができました。傷は病院で治療してもらいました。今、ミャンマーに帰還したら、また同じような目にあうと思います。安全が保障されることが分かれば帰りたいですが、イスラム教徒と同じところには帰りたくないです。私自身は、ミャンマー人からの迫害を受けたことはありませんでした。

ヒンドゥー教徒のロヒンギャ難民と

イスラム教徒から受けた傷跡を見せる男性

このように、ロヒンギャの間でも、宗教の違いに起因する対立や迫害が、程度の違いはあっても存在している。したがって、「ミャンマー人に迫害されるかわいそうなロヒンギャ」という見方は間違ってはいないが、十分でもない。ロヒンギャ難民への人権侵害に対して、ミャンマー政府は非難を浴びているが、同時に、すべてのロヒンギャが「イノセント」というわけでもないのである。

帰還に対する難民たちの思い

筆者の滞在期間中の2018年1月22日は、バングラデシュ、ミャンマー両政府が合意した、ロヒンギャ難民の帰還開始の日であった。帰還は進むのか? 自主的な帰還なのか強制的な帰還なのか? この日がどのような日になるか、その日にそこにいた人間としては強い関心を抱いていた。もっとも同日になって、バングラデシュの法務大臣が、「強制的な帰還はさせない」旨を表明した。そもそも、難民たちは、帰還についてどのように考えているのだろうか?

筆者に話しをしてくれた難民たちは、難民キャンプでの困難な生活に置かれているにもかかわらず、みながミャンマーには帰りたくないと語っていた。

ある男性は、「ミャンマーには帰りたくない。帰るなら、自分たちにもロヒンギャとしての権利をミャンマー政府に認めてほしい。そして失った財産を賠償してほしい。帰れる条件が整うまでは、ここで難民として暮らしたい。バングラデシュで死んでもいい。」と語っていた。そして1月22日から帰還をさせる話は聞いているが、詳しいことはよく分からないとのことであった。

ここで彼が言った「条件」とは、ミャンマー政府が認めるべき5つの項目のことである。すなわち、①国籍の付与、②宗教の権利、③加害者への裁判、④被害に対する補償、⑤他の民族と同等の権利の付与の5つを指す。彼が「バングラデシュで死んでもいい」と語っていたのは、決して自暴自棄になっているわけではなく、もし死んだらイスラム教にのっとって埋葬をしてほしいということだった。ミャンマーでは、それも認められなかったとのことである。コーランを読むことも禁じられたという難民もいた。したがって、同じイスラム教徒が多数を占めるバングラデシュなら、イスラムの葬儀をしてくれるだろうと考えているようだった。

同様に別の男性も、「ミャンマーで権利を認めてくれれば、歩いてでも自分から帰りたい」と語っていた。しかし彼は、「ラカイン州にもロヒンギャの収容所があり、今、帰国しても、そこに行くことになるだろう。バングラデシュの難民キャンプの方が、そこに比べると行動の自由はある」とも語っていた。これも難民たちが帰還をためらう一つの要因であろう。

他にも、筆者が出会った難民たちはみな同じように、権利と安全が保障されない限り、帰還はしたくないと語っていた。そして強制的に帰還させられることを恐れていた。帰還してもまた同じように迫害を受けることが分かっていれば、それは当然であろう。

帰還開始とされた1月22日の午後、筆者はナヤパラ難民キャンプにあるUNHCR(国連難民行動弁務官事務所)のJoint One-Step Data Centerのオフィスを訪問し、同センター所長と面会した。所長によると、帰還計画としては、各難民キャンプ内に帰還を希望する難民のための集合場所をいくつかの設け、そこから船で帰還させようとしているとのことであった。だが、バングラデシュ側の送り出し拠点と、ミャンマー側の受け入れ拠点が完成していないため、帰還の開始はまだ先になるだろうとも語っていた。

帰還希望者の集合は難民たちにアナウンスされていたらしく、筆者は同センター所長に教えられた帰還希望者の集合場所を訪れた。だが、そこには誰もいなかった。つまり誰も帰還を希望しなかったということだ。集合場所の近くで商店を営む40歳の難民の男性に話を聞いた。彼は2017年11月にキャンプに到着し、妻と子ども4人の6人で暮らしている。ミャンマーにいた時、兄弟が一人、ミャンマー人(民間人)によって殺害されたとのことであった。彼自身もUNHCRの帰還計画は聞いていたが、自分はロヒンギャの権利が保障されなければ帰還する気はないし、ここにいるが誰も集まっていないと話していた。

そしてその後も、帰還は進んでいない。

ロヒンギャ難民とARSA――難民キャンプは暴力の温床?

●ARSAについての難民たちの考え

ロヒンギャの人々によって結成された反政府武装組織であるARSAは、2016年10月に国境検問所などを襲撃し、それが2017年8月のミャンマー軍による大規模攻勢を招いた。そのARSAについて、ロヒンギャ難民たちはどのように考えているのか、質問を試みた。ARSAに関する話題は、非常にセンシティブな問題であるため、衆人環視のもとでは、取材相手である難民の安全を考え(キャンプ内に密告者がいるかもしれないため)、質問を差し控えざるを得ない状況もあった。そのような中でも、何人かに話を聞くことができた。

アブドゥル・ラーマン氏(22歳、男性)は、ミャンマーにいた頃に、彼の友人がARSAについて話しているのを聞いたことがあると語った。ミャンマー軍はその友人を疑っており、彼を逮捕したのち、拷問をして自分はARSAだと自白を強要させたとのことである。アブドゥル・ラーマン氏自身はARSAとの関与を疑われたことはなかったが、彼の親戚は疑われ、その親戚は軍によって銃殺刑にされたとのことである。彼は、ARSAの関係者と接触したことはないが、ARSAに武装闘争への参加を勧誘されたら、自分は参加をすると語っていた。

アリ・ジャハッド氏(40歳、男性)も、彼自身はARSAのことは聞いたことはあるが、会ったことはないとしていたものの、ARSAの活動についてはミャンマー人と戦っていることを支持していると語っていた。

ミャンマー軍に家を焼かれた18歳の少年ジョバイエットは、ミャンマー人に対して、口では言い表せないほどつらい気持ちを持つと話しており、ARSAに誘われたら参加して戦うとのことであった。そして、そばにいた彼の友人(22歳、男性)も参加すると語っていた。

このように、難民キャンプ内には、自分たちを迫害してきたミャンマー人への憤りが少なからず温存されているという印象を受けた。

●難民キャンプとARSAの暗躍――現地人ジャーナリストの見解

既出の現地人ジャーナリストのムハンマド・シクダル氏は、難民キャンプとARSAの武装闘争について、自身の取材などに基づく見解を示してくれた。

彼によると、ARSAは2016年の10月の国境検問所襲撃の際に、バングラデシュ軍からも武器を奪ったという。それも武装闘争に使用しているそうだ。そして2017年8月の難民大量発生の前にも、難民キャンプでリクルートを試みていたとのことである。

2017年8月に大量の難民がバングラデシュに押し寄せ、難民キャンプを形成したのち、バングラデシュのトブリック(暴力的イスラム教徒)が、各地のモスクで同じイスラム教徒であるロヒンギャのための募金を集めていた。そしてキャンプ内にモスクを合計2000か所立てたとのことである。ムハンマド・シクダル氏は、それらのモスクが情報交換の拠点や武器の手配なども行っていると指摘した。実際に、300人のトブリックがバングラデシュの警察に逮捕されたとのことである。余談であるが、このような事態に鑑みて、バングラデシュ政府は、外部団体が援助物資や現金を無断で配布することを禁じるようになったのである。

またムハンマド・シクダル氏は、国際援助機関やNGOは、キャンプで難民をスタッフとして雇用しているが、その給料の一部がミャンマー側のARSAに流れていることについても指摘する。それによってミャンマーの他の反政府勢力から武器を調達したり、難民自身がキャンプからミャンマー側に移動して、問題を引き起こしているという。

●難民キャンプと政治化

難民キャンプがさらなる暴力の温床になりうることは、1994年のルワンダ難民キャンプでも問題となった。1994年4月、国内で発生したジェノサイドと、その後のルワンダ難民問題は、最悪の人道危機として世界の注目を集めた。だが隣国のザイール(現・コンゴ民主共和国)のキャンプに逃れた難民の中には、ジェノサイドに加担したインテラハムウェ(当時のルワンダの民兵集団)たちも混在していた。

インテラハムウェたちは、人道援助機関の支援物資を秘密裏に売却し、ルワンダへ武力をもって帰還すべく、準備を整えようとした。つまり、「かわいそうな難民」のための国際支援が、あらたな暴力を引き起こすために使用されようとしていたのである。国境なき医師団(MSF)はこの状況に鑑みて、ルワンダ難民キャンプでの支援活動を中止するという決定を下した。

このように難民キャンプとは、難民にとっては人道上の救済の場であると同時に、キャンプそのものが政治化する場合もある。ロヒンギャ難民問題の長期化もまた、人道的問題であると同時に、さらなる暴力を助長しかねない問題としても検討されるべきである。

●ホストコミュニティへの影響

ロヒンギャの問題に限らず、世界各地の難民問題においては、なぜ人々は難民になったのか(ならざるを得なかったのか)、あるいはどのような状況に置かれているのかなどについて、世界の関心は集まる。しかし筆者が今回行った現地調査においては、その一方で見過ごされているロヒンギャ難民を受け入れているホストコミュニティもまた、深刻な影響を被っていることが分かった。

これまでは難民に焦点を当ててきたが、ここでは難民を「受け入れる側」に着目していきたい。ウキヤ郡のロヒンギャ難民キャンプ周辺に住む複数のバングラデシュ人(教員、政府職員、商店主、その他)に対して行ったインタビューの内容をいかにまとめる。

●環境悪化

難民が来たことで、政府は森林を切り開いて、キャンプを拡張した。伐採された樹木は、仮設住宅の建材や、調理に使う薪などのために使用されることとなった。筆者は複数の難民キャンプを視察したが、どれも高低差のある土地であり、雨季には土砂災害や、感染症の蔓延が懸念された。

●農地を接収された農民

バングラデシュ政府は国有地以外にも、地元住民の農地を接収して難民に使用させていた。難民キャンプの近くで露店を経営しているバングラデシュの青年によると、彼の畑は難民が仮設住宅を建てて居住することとなり、農作業ができなくなったとのことである。

バングラデシュ政府は難民問題発生当初、難民支援に力を入れていた。もっともその背景には、国際社会に対するイメージアップ戦略も見え隠れする。コックスバザールから難民キャンプに向かう車上から、ハシナ首相をたたえる横断幕を目にする機会が多々あった。だが英語で書かれているということは、外国人に対するアピールと考えられる。もっとも難民問題の長期化は、2018年12月に行われるとされる総選挙をひかえるバングラデシュ政府与党にとっては悩ましい問題であろう。

ハシナ首相を「人道の王者」と称える与党アワミ連盟の横断幕

●子どもたちの教育に関して

難民問題は、学校に通う地元の子どもたちにも影響を及ぼしている。

まず、敷地が支援物資集積所として使われて、授業が行えなくなった学校があったとのことである。たとえばある学校では、エジプトの支援団体が敷地内で炊き出しを行っていた。子どもたちは勉強ができなくなって、学校長が支援団体に活動をやめさせるという事態になったとのことである。

また海外からの援助機関が多数キャンプで活動しているため、マドラサ(イスラム神学校)の教師たちが高給に惹かれて、それらの団体の「アルバイト」に行ってしまい、授業が行われなくなった学校があったという。同様に、学生たちもそのような「アルバイト」に行ってしまう場合もあり、地元のカレッジでICTを教えている教員によると、彼の講義には500人の学生が履修登録しているが、先日は女子学生25名だけしか来なかったと語っていた。このように、学校教育が停滞するという状況が生じていた。

他にも、難民の流出を規制するための検問が各所に置かれるようになり、子どもは通学の際、検問で身分証明書をいちいち提示しなければならなくなったという話も聞いた。そのものものしい雰囲気によって、通学をためらう児童もいたとのことである。

●物価の上昇

多くの地元住民が物価の上昇を嘆いていた。この物価高騰の背景にあるのは、多数の難民や援助団体スタッフの流入で、需要が高まったことにある。ある地元住民によると、たとえば茄子1キロは5タカだったものが20タカまで上昇したとのことである。当然ながら、物価高騰は地元住民の生活を圧迫するようになっていた。

●難民によって地元の雇用が奪われる

前述したが、難民の中にはキャンプの外に出て、農作業の日雇い労働などに従事する者もいる。本来は認められていない、難民の日雇い労働を地元住民より低賃金で行っていることで、地元住民の雇用を奪ってしまっているという。

他にも、あるキャンプの前の市場の商店の60%が、今では難民が経営している店になったという話も出た。地元住民は口々に、政府は取り締まりをしてほしいと述べていた。

●難民と犯罪

難民がキャンプの外に出て、空き巣や万引きをするケースも増えているという住民もいた。またある政府職員は、麻薬が難民を介して流通している問題について指摘していた。

●ロヒンギャのムスリムがバングラデシュの仏教徒に報復に来るのではないかという不安

バングラデシュはロヒンギャと同じく、イスラム教徒が多数を占める。しかし少数ながらバングラデシュ人の仏教徒も存在している。ある仏教徒の男性は、「自分は仏教徒なので、自分や身の回りの人々が、イスラム教徒のロヒンギャに襲撃されるのではないか不安に思っている」と語っていた。それは、「ロヒンギャの人々はミャンマーの仏教徒から迫害を受けていたから、その仕返しが自分たちに来るのではないかと不安になる」ということであった。

そのような事件はまだないとのことであったが、難民が帰還する際に、腹いせとしてバングラデシュ人の仏教徒に対して、暴力行為を行うのではないかと考える人々の声を複数聞いた。単なる風評に過ぎないのかもしれないが、そのような疑心暗鬼の状況が蔓延することは、何かのはずみで大きな衝突になりかねないという懸念も感じた。これもまた、難民問題がホストコミュニティに与えた影響であるといえよう。

●難民へは支援があるのに、地元住民には何もない

「たくさんの援助機関が来ているけれど、ロヒンギャのためだけに活動していて、自分たちのためには何もしてくれていないよね」。これは先ほどの土地を接収された露店の青年の言である。バングラデシュは首都ダッカを中心に経済発展が進んでいるが、農村部はまだいわゆる開発途上国の様相である。この青年の声は、地元住民の率直な気持ちであろう。

難民問題の長期化が、地元住民の難民に対する嫉妬を生み、その嫉妬が難民への憎悪へと変わっていくことは懸念されうる。それは、多数のシリア難民を受け入れている欧州諸国において、難民へのヘイトスピーチやヘイトクライムが広がりを見せていることからもうかがえるだろう。

その後のロヒンギャ難民問題

ミャンマーのアウンサンスーチー国家顧問は、ロヒンギャへの迫害や難民問題への対応について国際的な非難を浴びている。彼女と同じくノーベル平和賞を受賞したマララ・ユスフザイも、「ノーベル平和賞を返上すべきだ」と発言している。国内に他の少数民族との問題を抱えるミャンマーにおいては、ロヒンギャ問題はロヒンギャだけでの問題ではないことも関係しているだろう。

そして、とくにミャンマー西部でのロヒンギャへの拒否感は強く、2018年4月、バングラデシュと国境を接するミャンマーのラカイン州議会は、「国籍を持たないイスラム教徒(ロヒンギャ)を再定住させない」よう中央政府に求める決議を行っている(朝日新聞2018年5月30日)。

一方で、ミャンマーはバングラデシュと合意した帰還への取り組みについて進めていく方針は変わらないとしている。実際にミャンマー政府は、難民が帰還したのちの、受け入れ施設の建設をラカイン州に進めてきた。その施設の一部は、海外のメディアにも公開されたが、ミャンマー政府によって指定された場所以外での撮影は許可されなかったという。

ミャンマー政府は、ラカイン州での国連機関の調査を長らく拒んでおり、海外のメディアの自由な取材も認めてこなかった。2017年末には、ロイター通信のミャンマー人記者2人が逮捕されている。

2017年3月に、国連人権理事会が設置したミャンマーの人権侵害に関する調査団は、2018年8月27日に報告書を公表した。そこには、ロヒンギャへの迫害は「人道に対する罪」であり、「ジェノサイド」の疑いもあるという、非常に厳しい表現がなされた(朝日新聞2018年8月28日)。またこの問題について、国際刑事裁判所(ICC)に付託する必要性にも触れた。同年9月28日には、国連人権理事会は、この問題について非難決議を採択している(朝日新聞2018年9月28日)。

おわりに――今後に向けた提言

以上をまとめると、以下のように整理できる。

まず、帰還後の難民の安全確保と権利保障なき拙速な帰還は、かえって2か国間をまたぐこの地域に不安定をもたらしかねないということがある。それは、①ミャンマー側でのロヒンギャへの迫害が継続していること、②住むべき家や土地がない(すでにミャンマー人に占有されてしまっている可能性があり、また国籍や市民権などの法的ステイタスを持たないために土地所有権を主張できない)こと、③仮に難民が強制帰還された場合、難民がARSAに合流することで暴力が常態化してしまうことがあげられる。

しかしその一方で、難民キャンプの長期化にも弊害がある。それは、①地元住民とのトラブル増加や暴力への発展の恐れ、②環境への負荷、③難民キャンプがARSAの資金源・活動拠点になる危険性である。

ロヒンギャ難民問題に対する今のところの国際社会の対応は、難民キャンプでの人道支援、難民帰還のための支援、そしてミャンマー軍幹部の責任追及の3点といえよう。

その上で、さらに以下を提言したい。

提言① 被害への賠償と生活再建、土地家屋の権利の明確化

ロヒンギャの多くが家を焼かれたり、家畜を殺されたりした。ロヒンギャ難民が帰還したのちは、彼らがその被害への賠償を受け、かつ住宅再建や農業その他の生業を再開するための支援の取り組みが重要であろう。これらの多くは、国際開発協力の枠組みの中で実施可能であると考える。また国籍や市民権が認められていないことから、土地や家屋の権利が不明確な状態であった。安定的に生活を営む上で、これらを何らかのかたちで明確化することが必要であろう。

提言② 帰還から再定住のプロセスの国際的な監視

ロヒンギャ難民はミャンマーにおける身の安全を危惧している。今後、難民の帰還が徐々に進んでいったとして、帰還難民の安全を担保するには、そもそもの人権侵害行為を行ってきたミャンマー軍や警察は、その役割を果たすほどの信頼はない。2001年から難民キャンプにいるという50代のロヒンギャの男性は、他の紛争地域のように、ラカイン州に外国の軍隊、すなわち国連平和維持活動(PKO)に展開してもらい、ロヒンギャの安全を守ってくれるような取り組みを望んでいた。そのような任務を担う監視団を、国連の権威のもとで組織することを検討されたい。

提言③ メディア、国際人権団体の活動の自由化

同様に、帰還難民の生活再建や人権状況を監視する上で、ミャンマー国内外のメディアや人権団体の自由な活動が認められなければならないだろう。これが保証されない限り、ロヒンギャ難民が帰還した場所は、そこで何が行われているか分からない、ブラックボックスになってしまうだろう。

提言④ 国内法廷や真実委員会の設置

暴力行為に対する何らかの「過去の清算」が必要になる。国連人権理事会はミャンマー軍幹部をICCに付託する必要性に触れた。しかしロヒンギャ難民にとって、より重要なことは、自分の家族を殺した者や、土地家屋その他の財産を奪った者が、制度的に処分されることであろう。

紛争後の社会では、特別法廷か、真実委員会の設置という方策がとられる。前者は国内刑事裁判の形式であり、後者は特別に設置された公聴会で訴追された加害者が、公の場で真実を告白し、被害者に謝罪を行い、その結果、恩赦を得るというものである。アパルトヘイト後の南アフリカの「真実和解委員会」がよく知られる。いずれにしても、真実を明らかにし、将来の暴力再発を防ぐことがねらいとなる。

以上は、帰還したロヒンギャがARSAへの合流を阻むために有益であると考える。

しかし同時に、難民キャンプを抱えていたバングラデシュにも目を向けていかなければならないと考える。

提言⑤ バングラデシュのホストコミュニティへの支援

ロヒンギャ難民がミャンマーへの帰還を進めていくようになった場合、国際的な関心は、難民キャンプから、ミャンマー国内の帰還難民の動静に集まっていくことは想像に難くない。それはそれとして、筆者の現地調査に見るように、難民を受け入れてきたバングラデシュの難民キャンプ周辺のホストコミュニティへの影響も、決して少なくはない。キャンプ設置のために伐採された木々の植樹も重要であるし、土地を接収された農民の農業再開も必要であろう。

例として、日本の開発コンサルタント会社であるアイ・シー・ネット株式会社は、2018年6月、「バングラデシュ・ホストコミュニティの成型向上・生活改善支援」を提案した。ここではホストコミュニティの貧困世帯の成型向上、生活改善のための魚の養殖が提案されている。これに限らず、開発協力の枠組みで、難民問題による影響を被ったバングラデシュのホストコミュニティを支援することは十分可能であり、また目を向けていかねばならない課題である。

最も困難なのは、ARSAにどう対処するかであろう。ミャンマー軍が軍事力で殲滅するのか、あるいはミャンマー政府がARSAとの間で何らかの和平合意を作れるのか。まだ先は見えない。

プロフィール

小峯茂嗣

1994年、ジェノサイド後のルワンダでの国民和解支援や、アジア諸国の民主化支援のための国際選挙監視活動、紛争経験国のファクト・ファインディング(実態把握)に、NGOとして関わる。

また大学教員として、紛争地域や平和構築の調査研究とともに、ルワンダ、バングラデシュ、タイ、東ティモール、韓国の南北軍事境界線付近といった、開発途上国や紛争経験国での海外実習プログラムを多数企画。

これらのプログラムに参加した数多くの卒業生が、国連機関、開発援助機関、国際協力NGO、国際報道などの分野で活躍している。