2023.02.24

ウクライナ侵攻から考える国民保護の課題

1.はじめに

(1)本稿の視座

2022年2月24日、じわじわと高まる緊迫感の果てにロシアによるウクライナ侵攻は開始された。その日の午前中、筆者は関東地方のある県で行われた市町村長向け防災研修の講師をしていた。侵攻の第一報を知ったのは、研修の帰路、電車の座席に着いてふと開いたスマートフォンの画面からであり、しばし呆然としていたことを思い出す。筆者は国民保護に関する研究を専門の一つとしているが、侵攻からしばらくして、日本の国民保護法制〔1〕の観点を踏まえてウクライナ情勢を考える原稿、つまりは本稿についてのお誘いを受けた。ほとんど即答に近い形でお受けすることにしたものの、目まぐるしく変化し続ける情勢の中で、書くべきテーマを見出しきれないまま、「締め切りは特にありません」という言葉に甘えて日々が過ぎてしまった。

あれから1年が経過した。この間、ウクライナにおいては、戦闘地域に多くの一般市民が残留したまま戦闘が継続され多くの犠牲が出ている。また、本来は厳重に保護されなければならない原子力発電所への攻撃や、住民の生活を破壊することを目的としたライフラインへの攻撃も行われている。他方、困難に直面する一般市民を救援するため、官民さまざまな団体や個人ボランティアが活躍している。

侵攻から1年が経過する中で、ここまでの間に得られたさまざまな知見をまとめ、日本の国民保護法制への示唆を得ることが本稿の目的である。以下、本稿では、まず、検討の前提である日本の国民保護法制を概観したのち、侵攻前から侵攻直後および侵攻後における代表的なトピックスを検討していく。続けて、ウクライナ国内における被災者支援の状況についても検討する。その上で、あらためて今回のロシアによるウクライナ侵攻を受けて考えるべき日本の国民保護法制の課題を明らかにしていく。

(2)国民保護法制の概要

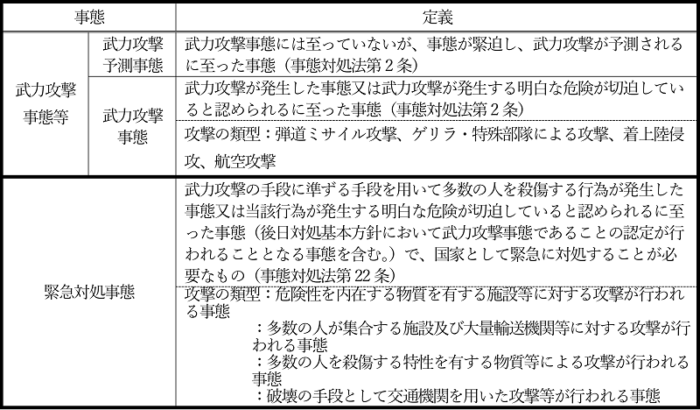

国民保護法制は、武力紛争を想定した武力攻撃事態等(武力攻撃事態および武力攻撃予測事態)と、グレーゾーンでの活動や大規模テロを想定した緊急対処事態という2つの危機類型を対象としている(表1参照)。国民保護法制の本来の目的はジュネーブ諸条約第一議定書にある国際紛争下での文民保護〔2〕の国内法制化であり、制度上は武力攻撃事態等における国民保護が中心となる。その上で、緊急対処事態における国民保護とは武力攻撃事態等における国民保護のための措置を選択的に援用して実施することとされている。

表1:国民保護措置が適用される事態の一覧とその定義

国民保護法制にもとづく措置を行うためには、前提として、事態対処法(武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律)に基づき、政府が対処基本方針と呼ばれる文書の閣議決定を通じて武力攻撃事態等あるいは緊急対処事態の認定を行う必要がある。事態認定後に国民保護法制に基づいて行うべき主な措置としては、住民らの「避難」と、避難住民らに対する物的支援を中心とした「救援」、攻撃により発生した被害の拡大等を防止する「武力攻撃災害への対処」の3つが挙げられる。このうち、武力攻撃からの「避難」の措置に関しては、相手側からの攻撃の可能性が濃厚になった段階で、武力攻撃予測事態を認定した上で安全なうちに行うことが想定されている。このときの避難とは、大規模、広域、長期にわたるいわば「疎開」に等しいものとなっており、自然災害に対する「避難」とは性格が大きく異なっている。他方、「救援」の措置は自然災害で適用される災害救助法を下敷きに制定されている。

以下、本稿では、特に武力攻撃事態等における国民保護法制のあり方を念頭に、ロシアのウクライナ侵攻において見られた文民保護の論点を検討していく。

(3)ウクライナにおける避難民の状況

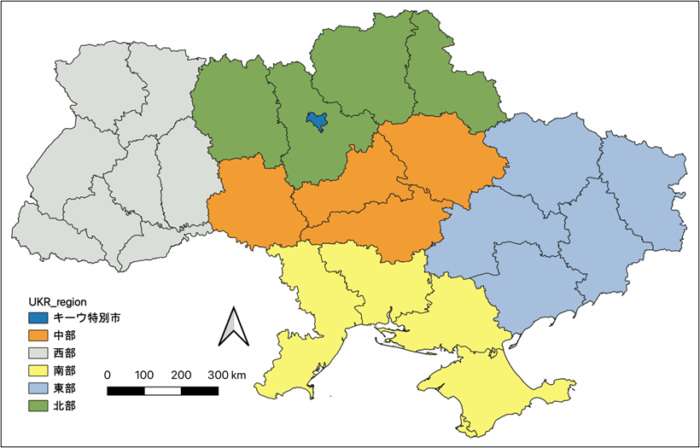

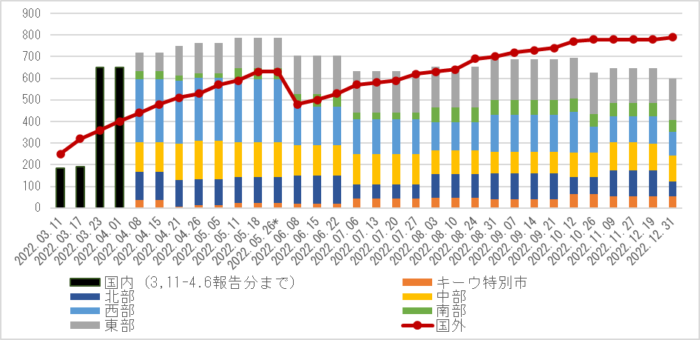

ついで、本稿での検討のもう一つの前提となる、ウクライナにおける避難民の状況を国連人道問題調整事務所(OCHA)が公表しているウクライナの“Ukraine: Situation Report”(状況報告書 以下、“Situation Report”)を用いて整理しておく。“Situation Report”は、2月24日以降、当初はほぼ毎日公表され、その後は不定期に公表されている。“Situation Report”に掲載されている地域(図1参照)ごとの避難者数の概況をまとめたものを図2として示す〔3〕。本図では、おおむね7日程度の間隔を基準にレポートで示されたデータを収録しているが、公表日の関係で図に収録する時期が前後しているものもある。なお、4月21日以降については、執筆時点(2023年2月13日)までに公表されている全てのレポートを収録している(ただし、5月26日付の実績は18日のものが用いられており、状況に変化がなかったと判断して収録している)。また、国内の避難民については、3月11日以前は資料内で確認が難しく、かつ4月6日までの報告では地域ごとに把握できていない。

これら諸々の条件はあるものの、①3月下旬以降、増減はあっても、おおむね600万人以上の国内避難者が発生していること、②国内避難者の人数は当初、国外避難の経路であり、情勢も比較的安定していた西部地域が最多だったが、秋以降は激戦が続いていると言われる東部地域が最大になっていること、そして、③国外避難者は一時的に減少した可能性があるものの、年間を通じて増加しており、昨夏以降、国内避難民の数を上回り、現在は800万人近くに達していること、の3点が読み取れる。ウクライナの人口は約4160万人とされており、現在の避難民は、国内外をあわせて、人口の1/3となっている。この人数を多いと見るか、少ないと見るかは議論が分かれるとことだが、少なくとも600万人が国内避難民となっており、そのうちの約220万人が激戦の続く東部や南部に所在している事実は重い。

出典:OCHA, “Ukraine: Situation Reports”掲載地図をもとに筆者作成

(https://www.unocha.org/ukraine 下部に収録)

出典:OCHA, “Ukraine: Situation Reports”から筆者作成

(https://www.unocha.org/ukraine 下部に収録)

2.侵攻前から侵攻直後:早期避難の可能性、グレーゾーンの攻防

(1)早期避難の可能性

ロシアによるウクライナ侵攻は2022年2月24日に開始されたが、2021年末には英米両政府によってその具体的な可能性が指摘されていた。結論を先取りすれば、ウクライナ政府による住民避難は侵攻の日までほとんど行われておらず、住民を戦禍から遠ざけるための早期避難には失敗していた。翻って、日本の国民保護法制では、住民避難は相手側の攻撃に先立ち認定される「武力攻撃予測事態」の中で実施されることになっており、今回のウクライナ侵攻において、侵攻開始以前に住民避難の可能性があったか否かということは、日本の国民保護法制の実効性を考える上で重要な論点となっている。

あくまで現時点で振り返ってみた結果論として、今回の侵攻においてウクライナ政府が住民の早期避難を行う判断材料となる外的な事象はあったといえる。すなわち、そうした事象を的確に判断につなげることで、早期避難を行うことができたタイミングがありえたということである。例えば、米国政府は2022年2月9日には軍によるNEO(非戦闘員退避作戦)を承認しており、11日ごろには、各国がウクライナから自国民の退避勧告を行い、12日は在キーウ・ロシア大使館の職員退避が行われ、西側諸国も14日には同国西部のリビウに在ウクライナ大使館を移転させている。

実は、この時期に米国政府等は16日にロシアによる侵攻が開始される可能性を指摘していた。16日を起点にすれば、わずか1週間に満たない期間になるが、実際に進行が開始された24日を起点にすれば2週間程度の猶予があったことになる。なお、18日には、親ロシア派が「ウクライナ軍による侵攻が迫っている」ことを理由に、支配領域内の女性や子供をロシア領に「避難」させている。24日の侵攻からおおむね1週間程度前のことである。

あくまで今回のウクライナ侵攻に限った話であり、かつ、結果論に過ぎないが、自国からの外国公館(特に友好関係にあった西欧諸国の外国公館)の退避などは、一定の猶予期間をもって住民避難を決断するきっかけになりえたと考えられる。問題は、そうした外的な事象をもって住民の早期避難の判断材料とすることができたのか、そして、それをどうのように発信すれば平和理に避難を実現できるのかにある。

この課題は日本の国民保護法制にも当てはまる。国民保護法制での住民避難は、攻撃発生か、攻撃の「明白な危険が切迫している」(事態対処法第2条)段階を指す「武力攻撃事態」に先立って、「武力攻撃予測事態」(武力攻撃事態には至っていないが、事態が緊迫し、武力攻撃が予測されるに至った事態。事態対処法第2条に規定。)の段階で行うことが想定されている。しかし、現に攻撃が発生していない段階で相手側の過剰な反応を引き出すことなく「武力攻撃予測事態」の認定を行うにはどうすればよいのか、という点はまだまだこれらかの検討となっている。2022年末に発表された新たな「国家安全保障戦略」〔4〕では、「我が国を全方位でシームレスに守るための取組の強化」の一環として「武力攻撃より十分に先立って、南西地域を含む住民の迅速な避難を実現すべく、円滑な避難に関する計画の速やかな策定、官民の輸送手段の確保、空港・港湾等の公共インフラの整備と利用調整、様々な種類の避難施設の確保、国際機関との連携等を行う」こととされているが、その実現のためには、ここに列挙されているような計画もさることながら、十分早期の事態認定および、その際の広報のあり方の検討も重要になる。例えば、相手方に攻撃の口実を与えないよう、単に住民避難に関する情報のみを提示するのではなく、防衛上の対応についても一定の情報を同時的に広報することで、住民避難を隠れ蓑として過剰な軍備の展開を行うようなことはしていないことを明らかにすることが考えられる。こうした活動を通じ、我が方の活動の透明性、正当性を国際社会に広く示しながら事態認定に伴うエスカレーションの懸念を低減させるような広報のあり方を検討しておく必要がある。

また、単に避難経路や輸送力の調整をしただけでは、住民の積極的な避難につながらない恐れもある。太平洋戦争中の南洋諸島や沖縄からの住民避難は、経路の安全性に対する不安や避難先での生活に対する不安から、なかなか進展しなかった事実がある。国民保護法制においても、避難所での収容や仮設住宅の供給および生活に必要な物資の提供などは「救援」という項目で整理されているが、これのもととなった災害救助法は、本来、自然災害発生後の短期間の運用を想定した制度であり、武力攻撃事態で想定される中長期の避難を支える制度としては不十分である。これらの点を踏まえれば、現在の国民保護法制で検討が進んでいない避難後の生活支援、特に避難先での生活再建支援や復旧・復興施策の検討を促進し、事態認定にあたってはそれらの施策についても先行的に国民に提示していくことが重要である。

(2)グレーゾーンをめぐる攻防

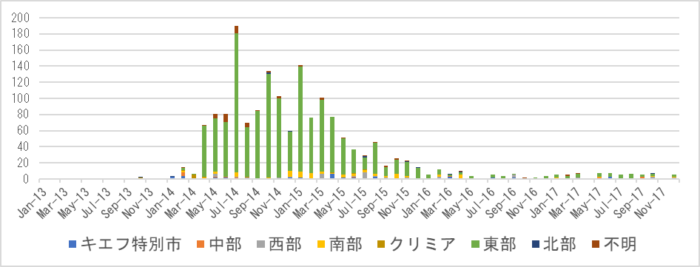

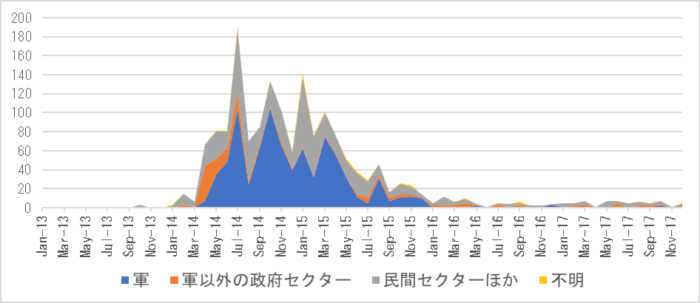

報道によれば、今回の侵攻と前後して、ウクライナ国内では、橋など攻撃目標となる地点に目印を設置するなど、ロシア側の工作員と見られる人物の活動が少なからず確認されている〔5〕。これらの活動は、いわゆるグレーゾーン〔6〕での活動の一環と位置付けることができる。本格的な軍事侵攻など決定的な行動が行われる直前直後の段階でのグレーゾーン活動の活発化は、2014年3月に突如ロシア軍がクリミア半島を占領(のち併合)し、東部地域で親露派勢力が実効支配を確立していったクリミア危機でも観察されている。図3は、Global Terrorism Database(GTD)〔7〕に収録されたウクライナで発生したテロ事案を発生した地域毎にまとめたものである。同様に、図4は、標的の種類毎にまとめたものである。

これによれば、収録が始まった1970年から2013年末までの43年の間にウクライナ国内で発生したテロ事案は55件(最初に収録された事案は1991年11月に発生)だったが、2014年1月以降、2017年12月までの間に1763件ものテロが発生している。このうち、2014年から15年にかけて1534件が発生しており、約87%がこの時期を占めている。この間、テロ攻撃の標的となった施設の6割近くが軍の施設等であった。また、地域別の状況を見ると、2013年以降もほとんど発生していなかったテロ事案が、クリミア半島で親露派による「独立」が宣言された時期にはクリミア半島で複数回発生している。同様に、東部2州(ドネツク州、ルハンシク州)で親露派が「独立」を宣言した2014年4月以降は、大部分が東部〔8〕で発生している。なお、これら東部でのテロ事案のほとんどはドネツク人民共和国やルハンシク人民共和国を含む親露派組織が実行したものとして記録されている。

出典:GTDに収録されたウクライナでのテロ事案データをもとに筆者作成

出典:GTDに収録されたウクライナでのテロ事案データをもとに筆者作成

日本では、今回の侵攻に伴う工作員の活動やクリミア危機において多発したテロ攻撃など軍事行動に連関して行われるグレーゾーンの活動は、事態対処法に規定されている緊急対処事態の中に含まれる可能性が高い。緊急対処事態は表1に示したように、「武力攻撃の手段に準ずる手段を用いて多数の人を殺傷する行為が発生した事態又は当該行為が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態(後日対処基本方針において武力攻撃事態であることの認定が行われることとなる事態を含む。)で、国家として緊急に対処することが必要なもの」(下線筆者)と定義されているが、下線を付した部分などはまさにグレーゾーン事態を想定した部分だといえる。この部分で想定される具体的な状況として、例えば、正体不明の武装グループが国内で連続して深刻な破壊工作を行った結果、国民保護法に基づき緊急対処事態と認定されたが、グループのメンバーを確保したところ外国軍の構成員だったことが判明した場合などが挙げられる。これまでの国民保護訓練は、大部分が緊急対処事態を想定して行われてきたが、それらの想定には1995年の地下鉄サリン事件を想起させるような化学剤等を用いた大規模テロなどが用いられており、ウクライナで見られるような軍事侵攻と連接した活動を想定した訓練は行われていない。

これは、2021年度から開始された武力攻撃事態を想定した国の重点訓練でも同様で、武力攻撃事態の発生前段階である武力攻撃予測事態の段階での緊急対処事態の発生は想定に含まれていない。訓練は訓練すべき項目から逆算して組み立てられるべきものであることから、必ずしも全ての訓練でウクライナのような状況、つまり武力攻撃事態等での対処と並行して緊急対処事態への処置を行うような状況を取り上げる必要はないが、そうした事態の発生を想定した検討や訓練もいずれかの段階では検討せざるを得ないであろう。

3.侵攻後:残留民保護、ライフライン、原発

(1)残留民とその保護の可能性

報道等によれば、ウクライナでは子供を含む多くの一般住民の他、ライフライン施設のオペレーターや行政職員など多種多様な民間人が戦闘地域に取り残される状況が発生している。わけても、持病のある高齢者や障碍者など移動することそれ自体が生命のリスクになるような人が多く戦闘地域内に残留している事実は重い。民間人が多数戦闘地域に取り残された事例として、特に国際的な関心を集めたのが、3月初旬から5月中旬にかけて行われたマリウポリ包囲戦であった。この戦いでは40万人近いマリウポリの住民がロシアの包囲下に取り残され、そうした状況は、包囲戦の末期に発生したアゾフスタリ製鉄所での戦闘まで継続することとなった。

残留民の安全を確保するための活動として、今回のウクライナ侵攻では、「人道回廊〔9〕」と呼ばれる安全な避難・人道支援の経路の設置と、これを使った住民避難や救援物資等の提供が行なわれてきた。こうした活動を行うにあたっては、当初から赤十字国際員会(ICRC)などが大きな役割を果たしている。ICRCは中立の国際機関として、武力紛争やその他の暴力の下にある文民の保護を目的とした組織であり、その成立は1863年にまで遡る。上記のような設立経緯から、ICRC自身は紛争当事者間の停戦交渉を仲介するような役割は行っていない。しかし、当事者に住民避難等のための(部分的)停戦の意向があるような場合、その意向を相手に伝達して交渉開始を支援したり、相互の意向を伝達する橋渡し役を担ったりなどすることを通じて住民避難を実現する環境形成に貢献する他、実際の住民避難のためのオペレーションを担い、更には、人道上の緊急性が高い場合には単独で住民らへの緊急援助を行うこともある。今回のウクライナ侵攻では、ICRCはOCHAなどと連携しながら、上記の通り人道回廊を通じた住民避難等を行なってきている。

翻って、武力攻撃事態下で戦闘地域に取り残された住民らの保護を考えたとき、現在の国民保護法制では、攻撃発生以前の武力攻撃予測事態の段階での避難を前提としつつも、武力攻撃事態に至った場合での避難も否定していない。しかも、武力攻撃事態下と武力攻撃予測事態下の避難を制度上区別しておらず、どちらの場合でも、国による避難措置の指示(要避難地域と避難先地域の指定)のもと、都道府県による避難の指示(避難経路等避難の詳細の指示)に従って、市町村が避難誘導を行いつつ、国、都道府県、市町村および交通事業者などが連携して避難を実施することになっている。しかし、ウクライナでの実績などを考えれば、武力攻撃事態下で、直接相手の攻撃にさらされている地域に残留する住民らの避難を日本側だけで安全に実施することは容易ではない。

しかも、現在の国民保護法制には、残留民保護に関する特定の規定などは存在していない。たとえば、人道回廊を含む「特別に保護される地域及び地帯」(病院地帯や中立地帯、無防守地域など)について、国民保護法やその考え方を示した国民保護の基本指針には何ら記載がなく、わずかに国会答弁において事態認定時に閣議決定される対処基本方針の中で必要に応じて記述することが表明されているに過ぎない〔10〕。より深刻な課題は、国際機関との連携に関しての記載がないことである。

特にICRCに関しては、国民保護上の連携以前に、米中を含む多くの国では認められている国際機関としての法的地位や特権および免除が、日本では与えられていないという問題がある。端的に言えば、日本側がICRCの独立性や中立性を担保していないということである。上のウクライナの例が示す通り、残留住民らの避難措置の実施のためには、紛争当事国に対するICRCの独立性や中立性の担保と、これを前提とした当事国との事前を含む綿密な調整がそれぞれ不可欠となるが、日本側がICRCに適切な地位を提供していないことは、相手側に、ICRCを介して日本と意思疎通を図ることの信頼性に疑問を抱かせかねない。

今回のウクライナ侵攻について言えば、ロシア政府は1992年に、ウクライナ政府は1995年にそれぞれ、ICRCと“ Headquarters Agreement”(本部協定)と呼ばれる文書を取り交わして、ICRCの国際機関としての地位を認めている〔11〕。日本としてICRCの中立性を担保し、かつ、紛争下での国民の避難を円滑にするためICRCと日本が平素より密接な調整を行うためには、ICRCとの間で “ Headquarters Agreement”を締結するなどして、必要な範囲で国際機関としての「特権及び免除」を認めていく必要があろう。なお、要配慮者、特に移動それ自体が生命のリスクとなりうるような人の避難については、2022年度の国民保護国重点訓練において検討が開始されたことを付言しておく。

(2)ライフラインと原発

ロシア側によるライフライン攻撃は侵攻当初から行われていたが、2022年10月に入り、ロシアはウクライナ国内のライフラインに対する攻撃を激化させた。たとえば、10月11日にはウクライナ側が、3割の電力施設が被害を受けたことを発表した。更に、11月23日の攻撃では全土で停電が発生するなどしている。第1追加議定書の第54条各項では、いくつかの限られた例外を除いて、戦闘の方法として文民を飢餓の状態に置くことを禁止とし、そうした目的のために文民たる住民の生存に不可欠な物をこれらが生命を維持する手段としての価値を有する施設を文民たる住民又は敵対する紛争当事者に与えないという特定の目的のために攻撃することを禁じている。今回のウクライナ侵攻に際しても、ICRCが3月9日付の総裁声明〔12〕の中で病院や学校、水道、電力施設などの公共インフラへの攻撃を避けるよう強く求めている。

このようなライフライン攻撃は、ICRCの総裁声明を待つまでもなく、明確な国際人道法への挑戦と言えるが、今回のウクライナ侵攻では、より深刻な違反が発生している。それは原子力施設を対象とした攻撃である。具体的には、国内最大の原子力発電所である東部のザポリージャ原発や、廃炉作業中の北西部チェルノービリ原子力発電所などの原子力施設が、侵攻当初から度々攻撃にさらされている。ロシア側の占領が続いているザポリージャ原発については、ロシア側が武器を持ち込むなど軍事拠点化を進めているほか、攻撃による電源喪失や、ロシアによるウクライナ人職員の拘束など、大規模な原子力事故に繋がりかねない状況が度々報告されている。そのため、国際原子力機関(IAEA)が「安全地帯」の設定を提案し、当事国間での交渉が続いているが、ロシア側は交渉が難航していることを示唆するなどしており、先行きは不透明なままとなっている。

ジュネーブ諸条約第1追加議定書(以下、第1追加議定書)第56条第1項では、堤防やダムと共に、原子力発電所は「危険な力を内蔵する工作物及び施設」と位置付けられている。こうした施設については、軍事目標であっても、攻撃することが危険な力を引き起こし、その結果文民たる住民の間に重大な損失をもたらす場合には、攻撃の対象としてはならないとされており、一般的な民用物よりも一段高い保護が与えられている。

なお、この「危険な力を内蔵する工作物及び施設」の近傍に位置する軍事目標に対する攻撃についても、その攻撃によってその施設又は工作物から危険な力を引き起こすような場合には、同様に攻撃の対象としてはならないとされている。当然、これらの施設そのもの、あるいはその周辺を軍事目標とすることも避けるように努めることが求められている。これは、攻撃する側だけでなく、防御側にも適用される考え方であり、国土防衛のためであっても、原子力施設を拠点化するなどの行為は、それ以外の方法がない場合でなければ許されない(ここまで、追加議定書第56条第5項)。ただし、そうした施設を防御することのみを目的とした施設の構築や装備を設置することは認められている。また、これら「危険な力を内蔵する工作物及び施設」について、紛争当事者は特有の特殊標章(図5参照)によって、保護されるべき対象であることを示すことができる、とされている(同追加議定書第56条第7項)。

出典:赤十字国際員会HP内ジュネーブ諸条約第1追加議定書より転載

(https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/icrc_002_0321.pdf 最終閲覧:2023年2月22日)

今回のウクライナ侵攻において原発が置かれた状況は、上で述べたような国際人道法の考え方が国連常任理事国の軍隊であってさえ定着していない可能性があること、そもそも、国土戦になった時に、国内の原子力発電所を戦火から遠ざけることの難しさを示唆している。

ウクライナでの状況を受けて、日本では、有事に際して原子力発電所の防護を自衛隊に担わせるべきとの意見も出されている〔13〕。上記の通り、現在の国際人道法上、自衛隊による原発の防護は可能となるが、その場合、原発防護を行う部隊は、そのための専属部隊である必要がある。例えば、防空ミサイルを配備するような場合でも、あくまで配備先の原発に対する直接的な防護を目的とした専従部隊(装備)として運用される必要があり、広域での防空を前提としたミサイル防衛システムの一環として運用することは難しい可能性が高い。決して戦力が潤沢とは言えない自衛隊において、本当に専従部隊を編成できるのか、冷静な検討が必要であろう。

4.ウクライナにおける避難者支援の展開

ウクライナ戦争に直面する人々の日記を集めた「ウクライナ戦争日記」の中には、たびたびボランティアの活動が登場する。残留住民らに食糧や医薬品などの物資を届ける人、遠くの街まで頼まれた人の安否を確認しに行く人、果ては、日記の書き手自身がNGO団体を組織し、(自らも被害を受けているにも関わらず)別の戦地に残された住民らのために海外から物資を調達して運送する活動に参加する人の姿もあった〔14〕。こうした活動は、報道でも確認できる。これらの内容からは、侵攻後のウクライナ国内で様々な住民支援が、住民を含む民間セクターも参画して活発に行われていることが窺える。

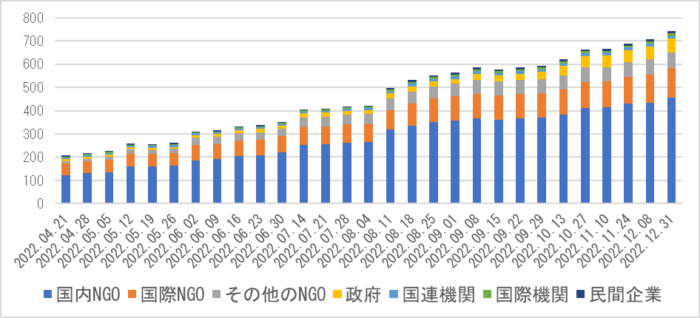

このことはOCHAが公表しているデータからも確認できる。OCHAでは、“Ukraine: 5W Operational Presence”(5週間の活動状況)と題したレポートを不定期に公表している〔15〕。このレポートでは、活動分野や地域ごとに住民支援の状況がまとめられている。図6はこの “Ukraine: 5W Operational Presence”に記載されているデータに基づき支援活動をセクターごとにまとめたものである。この図からは、①住民支援に参加する団体は侵攻以降右肩上がりに増加しており、直近で3倍以上になっていること、②全ての期間において、国内NGOが最大勢力となっていること、の2点がわかる。

出典:OCHA, “Ukraine: 5W Operational Presence”から筆者作成

(https://www.unocha.org/ukraine 下部に収録)

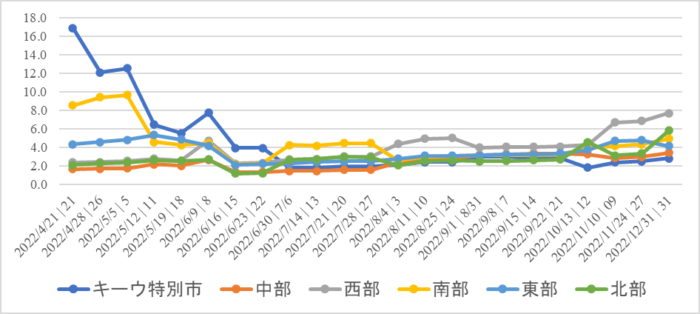

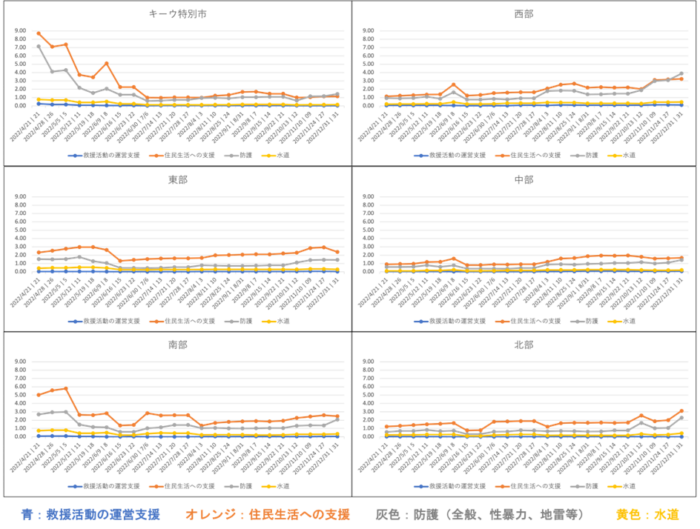

図7は、同じOCHAが作成している “Ukraine: Situation Reports”に示されている地域別の避難者数を用いて避難者1万人あたりの支援団体数の地域別推移をまとめたものである。また、図8 は、図7の内容を地域ごとに活動別に整理したものである。

なお、“Ukraine: Situation Reports”と“Ukraine: 5W Operational Presence”の発行日が完全に共通ではないことから、おおむね1週間程度の範囲に収まっているものを使った分析となっており、そうした制約から、取りまとめ期間も4月下旬から12月下旬に止まっている。そのため、あくまで傾向を把握するための資料として扱うべきものであるが、これらからは、①当初はキーウ特別市および南部での活動が多かったが、そうした地域での活動も6月下旬ごろには他の地域と同程度の水準となり、8月以降は西部および東部に活動の中心が移ってきていること(図7)、②支援団体の活動傾向として、全ての地域で住民生活への支援や性暴力や地雷等を含む様々な危険からの防護が中心的な活動分野となっていること(図8)、③特に、防護に関する活動は、戦況が比較的安定している西部において特に多くなっていること(図8)の3つの事柄が示唆されている。また、先に述べたライフラインへの攻撃が激化した10月中旬ごろから活動が増加していることも、興味深い点と言える。

ここまで紹介してきた国内NGOを中心とした民間セクターの活動は、紛争下にあるウクライナの住民にとって不可欠なものといえよう。日本でも、災害時には多くのボランティアが被災地支援に参加している。特に、東日本大震災以降は、専門的な技能や知見を備えたNPO団体や民間企業による被災者支援も一般的なものとなっており、今や、NPOや民間企業は日本の災害対応において不可欠な存在となっている。このように、日本国内には、武力攻撃事態等において発生した避難者に対して、適切な支援を行うノウハウがある民間団体が少なからず存在している。問題は、紛争下においてこれら民間団体に対してどこまでの協力を求めることができるのか、ということである。

国民保護法第4条では、第1項で国民保護措置の実施にあたって協力を求められた場合、国民は必要な協力を行うよう努めるものとされている。ここで、国民に協力を求めうる分野としては、避難訓練への参加、避難住民の誘導の援助、救援の援助、武力攻撃災害への対処の援助そして、住民の健康の保持又は衛生環境の確保の援助が挙げられている〔16〕。しかし、同条第2項では協力を強要してはならないことが明確にされており、強制等はできないこととされている。

もとより、こうした協力を強要するのは今の日本社会の一般的な価値観にそぐわないことは言うまでもない。他方、ウクライナの例からも国内の民間セクターの協力なしには住民らに対する保護は成り立たないこともまた明らかである。武力攻撃事態等を認定し、国民保護措置を実施するにあたり、指定公共機関のみならず、広く国民の協力を得るためには、避難以降の措置についてイメージアップを図ると共に、国民保護やより大きくは事態対処そのものについて、国や自治体と、事業者を含む国民全体との対話が重要となる。その意味で、一般的に活動が低調な国民保護協議会〔17〕を活性化させていくことなどは有意義であり、あわせて、同様の枠組みがない国レベルにおいて、指定公共機関等と政府とが連携・協議する枠組みを検討することも必要であろう〔18〕。

図7:避難者1万人あたりの支援団体数の地域別推移(2022年4月-12月)

出典:OCHA, “Ukraine: Situation Reports”および “Ukraine: 5W Operational Presence” から筆者作成

(https://www.unocha.org/ukraine 下部に収録)

図8:地域ごとの活動別での避難者1万人あたりの支援団体数の推移(2022年4月-11月)

出典:OCHA, “Ukraine: Situation Reports”および “Ukraine: 5W Operational Presence” から筆者作成

(https://www.unocha.org/ukraine 下部に収録)

5.まとめ:日本の国民保護への含意

ここまで、本稿では、ロシアによる侵攻によってウクライナで観察された文民保護に関する論点を日本の国民保護法制に引きつけて論じてきた。

改めて整理すると、早期避難の重要性、侵攻直前直後でのグレーゾーン対応の可能性、残留民保護や重要インフラ(特に原発)防護に関する検討の深化、そして、避難民の救援に関わる民間から の協力確保の困難さと重要性、などである。

「国家安全保障戦略」および同時期に策定された「国家防衛戦略」(以前の防衛大綱に相当する文書)では、国民保護分野に関する記述が大幅に増えている。その中には、早期の事態認定や実効性を高めるための訓練の充実などが含まれている。また、「原子力発電所等の重要な生活関連施設の安全確保」〔19〕といった文言もある。このように、本稿で触れた論点について、日本政府にも一定の認識が生まれてきていることは確かである。しかし、本稿でたびたび指摘した通り、ここの論点についての具体的な検討はまだまだ十分ではない。「国家安全保障戦略」にはまた、日本の国益に関して「我が国の豊かな文化と伝統を継承しつつ、自由と民主主義を基調とする我が国の平和と安全を維持し、その存立を全うする。」という文言もある。豊かな文化と伝統、自由と民主主義、これらはいずれも一握りのエリート層だけが担っているものではない。むしろ全ての国民一人一人が体現する多様な価値観や受け継がれてきた生活が総体となってこれらのものを形作っているのである。そうだとすれば、国民の生命・身体・財産の保護を目的とする国民保護は、戦略的利益に直結する最重要な取り組みの一つと考えることができる。現在うたわれている国民保護の取り組みがそのようなものになり得るのかどうかについて、引き続き注意深く見守っていく必要がある。

最後に、本稿を含め、ウクライナ侵攻をめぐっては、日本の安全保障政策に絡めたさまざまな議論がなされている。その間にもウクライナでは多くの人命が失われている。我々がウクライナ侵攻をめぐって得ている知見やそこから派生する実りある議論は、そうした犠牲の上に成り立っているものでもある。論じるからには、そうしたことに自覚的になり、得た知見を社会に生かす努力を続けたい。一刻も早いウクライナの平和を願いつつ、最後に自戒を込めてこの点を指摘して、本稿の締めくくりとしたい。

〔1〕日本が国家間の武力紛争の当事者となった時、国民の生命、身体及び財産の保護を図ることを目的とした法律を国民保護法(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律)といい、2004年6月に成立した。本稿では、この国民保護法を中核に、上記の目的のための制度全般を総称して国民保護法制と呼ぶことにする。

〔2〕ジュネーブ諸条約第一追加議定書では、文民保護を「文民たる住民を敵対行為又は災害の危険から保護し、文民たる住民が敵対行為又は災害の直接的な影響から回復することを援助し、及び文民たる住民の生存のために必要な条件を整えるため次の人道的任務の一部又は全部を遂行することをいう。」(第61条)と定義している。本稿では、この定義を踏まえ、便宜上、ウクライナやその他諸外国で行われている住民らの保護措置については「文民保護」の語を、日本で行われる同種の活動については「国民保護」の語を用いる。

〔3〕OCHA, “Ukraine: Situation Reports”は、OCHAのホームページ(https://www.unocha.org/ukraine 最終閲覧:2023年2月22日)の下部に収録されている。

〔4〕日本で最初の「国家安全保障戦略」は2013年12月17日に安全保障に関する日本の最上位の文書として制定された。現在の「国家安全保障戦略」は、これをもとに2022年12月16日に制定されたものである。本稿では、以下、特に断りがない場合、「国家安全保障戦略」の語は2022年12月16日に発表されたものを指すこととする。

〔5〕例えば、「ウクライナ 避難先も緊張 空襲警報、爆発音」2022年3月1日付、読売新聞、東京朝刊。

〔6〕防衛白書などでは、グレーゾーン事態を「純然たる平時でも有事でもない幅広い状況」と定義している。

〔7〕Global Terrorism Database(https://www.start.umd.edu/gtd/ 最終閲覧:2023年2月22日)

〔8〕GTDに収録されているテロ事案には発生した都市名が記入されており、ここでの地域(東部)は発生した都市に基づいて、本稿で取り上げているOCHAのレポートでの地域区分にあわせて筆者が分類したものである。

〔9〕赤十字国際委員会HP内「紛争地における「人道回廊」の役割とは」(https://jp.icrc.org/information/how-humanitarian-corridors-work/ 最終閲覧:2023年2月22日)

〔10〕2016年6月22日付内閣衆質一六四第三六五号 答弁第三六五号において、無防備地区(無防守地域)の指定に関する以下の政府見解が確認できる(下線は筆者)。「無防備地区の宣言は、国民の生命、身体及び財産を保護する観点から国民保護法第二条第三項に規定する国民の保護のための措置に関連はあるものの、武力攻撃を排除するための措置との関連がより深いと考えられることから、事態対処法第九条第一項に規定する対処基本方針で定めることが適当と考えている。」

〔11〕ICRCホームページ内、“Russian Federation signs headquarters agreement with ICRC”(https://international-review.icrc.org/sites/default/files/S0020860400070868a.pdf)および、“Ukraine signs headquarters agreement with ICRC”(https://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/news-release/2009-and-earlier/57jmpg.htm)(共に最終閲覧:2023年2月22日)

〔12〕赤十字国際委員会HP内の総裁声明には以下の文言がある(下線は筆者)。「病院や学校、水道・電力施設などの公共のインフラは積極的に保護し、物理的な手段であれサイバー空間における手段であれ、絶対攻撃してはなりません。違法な兵器を使用することも、兵器を違法に用いることも禁止されています。人口密集地での爆発性の重火器の使用は、無差別に被害をもたらす可能性が高いため、避けるべきです。」(https://jp.icrc.org/information/ukraine-amid-mounting-human-cost-parties-must-uphold-international-humanitarian-law-0/ 最終閲覧:2023年2月22日)

〔13〕例えば、全国知事会は「万が一、原子力発電所に対するミサイル攻撃等が行われるような事態になった場合に、迅速に対応できるよう、自衛隊による迎撃態勢及び 部隊の配備に万全を期すこと。」という要請を政府におこなっている。全国知事会「原子力発電所に対する武力攻撃に関する緊急要請」、2022年3月30日(https://www.nga.gr.jp/ikkrwebBrowse/material/files/group/2/01_2022033001_siryo_nc_ver2.pdf 最終閲覧:2023年2月22日)

〔14〕Stand with Ukraine Japan / 左右社編集部編『ウクライナ戦争日記』、左右社、2022年7月。なお、本書の編者である“Stand with Ukraine Japan”自身も、今回のロシアによるウクライナ侵攻を機に東京で組織された在日ウクライナ人等を中心としたNGO団体である。

〔15〕OCHA, “Ukraine: 5W Operational Presence”は、OCHAのホームページ(https://www.unocha.org/ukraine 最終閲覧:2023年2月22日)の下部に収録されている。

〔16〕国民保護法制研究会、『逐条解説 国民保護法』(4版)、ぎょうせい、2007年2月、11-12頁。

〔17〕国民保護協議会は、区域に係る国民の保護のための措置に関し広く住民の意見を求め、当該市町村の国民の保護のための措置に関する施策を総合的に推進することを目的として設置される。設置根拠や役割、構成員等は国民保護法第37条から40条に示されている。

〔18〕防災分野では、国が指定公共機関や有識者らと共に必要な施策を検討する場として、災害対策基本法第11条に定める中央防災会議が置かれている。ただし、国民保護において同様の枠組みを設置する場合、中央防災会議には輸送関係の事業者団体が構成員となっていないなど、検討すべき課題もある。

〔19〕たとえば、「国家安全保障戦略」、25頁や「国家防衛戦略」、11頁など。

プロフィール

中林啓修

国士舘大学防災・救急救助総合研究所准教授。立命館大学文学部史学科西洋史専攻卒業、慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科修士課程修了、同後期博士課程単位満了修了(平成22年3月博士号(政策・メディア)取得)。独立系シンクタンク、明治大学危機管理研究センター勤務を経て、2013年2月から2016年3月まで沖縄県知事公室地域安全政策課主任研究員、その後、阪神・淡路大震災記念人と防災未来センター主任研究員を経て現職。主な業績は、「武力攻撃事態における国民保護に関する制度運用の全体像と課題」、武田康裕編著、『論究日本の危機管理』第7章、2020年4月、芙蓉書房出版、「先島諸島をめぐる武力攻撃事態と国民保護法制の現代的課題 ―島外への避難と自治体の役割に焦点をあてて―」『国際安全保障』第46巻第1号、2018年6月、88-106頁、「退職自衛官の自治体防災関係部局への在職状況と課題 本人および自治体防災関係部局への郵送質問紙調査の分析を通して」『地域安全学会論文集』No.31、2017年11月、261-270頁(辻岡綾との共著。地域安全学会論文奨励賞受賞)など。