-

私は30年近く、人材ビジネスに身を置き、企業、学生の両方を見てきました。 ただ、何年経っても、学生と企業の溝は埋まっていません。 そろそろ、企業は何を考え...

-

「自助7割」はどこから生まれたか 阪神・淡路大震災から20年経過しました。その直後から今日まで、変わらず語り継がれている教訓の一つが、「自助7割、共助2割、公助1...

-

思想というのは本来的に、一般の人が理解しているよりも、はるかに危険なものです。――思想はどのように裁けるだろうか。オウム真理教の根底にあるものを探る。(聞き手・構成/山...

-

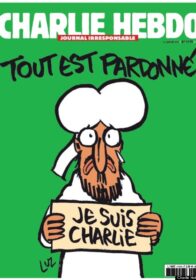

「シャルリー・エブド」誌襲撃事件の後、フランスと日本のメディアによる報道を追っていて、この事件への反応や解釈が両国でまったく異なっていることに気がついた。 大まかに言え...

-

2014年12月16日に行われた経済産業省 新エネルギー小委員会 第3回系統ワーキンググループ(以下系統WG)で電力7社からの算定結果が提出され、「接続可能量」や拡大方...

-

近年たびたび話題にあがる、カジノ合法化と統合型リゾート(カジノを含んだ複合観光施設)だが、なぜいま「カジノ」が盛んに語られているのか、疑問を抱いている人も少なくないだろ...

-

2014年に世界を騒がせた事件は、なんと言ってもエボラ出血熱の大流行と「イスラーム国」の台頭であっただろう。我が国でも、エボラ出血熱と「イスラーム国」はいずれも流行語大...

-

どうして毎日眠たいの? どうして夜は眠れないの? 私達と切っても切り離せない睡眠。最先端の研究からその秘密にせまります。TBSラジオ 荻上チキSession-22 「寝...

-

ここしばらく、毎年この時期に「暴論」を書くことになっている……のかどうか知らないが、どうも今年もそういう流れらしいので、若干例年より遅れたが、やってみることにする。 ...

-

『絶叫』著者であるミステリー作家・葉真中顕さんと、『シングルマザーの貧困』著者の社会学者・水無田気流さんによる特別対談! 母の呪い、家族のかたち、自由論議……同世代の二人...

-

セクシュアリティの課題は、セクシュアル・マイノリティのみならず、性と生をよすがに自身を見つめ人とつながる、すべての人にとって本質的な課題です。そのため、あえてLGBTや...

-

世の中の写し鏡として 会社で働いたことがある人はたいてい、「なんか芝居みたいだな」と思った経験があるのではないか。「さすが山田さんですね」とか、「一丸となってがん...