2018.07.13

リベラルとは何か?――その概念史から探る

はじめに――「リベラル」は死語!

本日のセッションで私に課せられたお題は、「リベラル」の歴史や定義について、です。わたしは政治思想史を専門としていますので、その領域で「リベラル」がどう考えられているのかと、それに対する私の若干のコメントを今日はお話ししたいと思います。

まず、本題に入る前に、日本では「リベラル」と言ってもピンとくる人が少なく、しかも今日ではおそらく若者一般のあいだでその魅力がますます落ちていることに触れておきたいと思います。その理由として、大雑把に言うと次のような事情が考えられます。

ひとつは、戦後日本では長らく自民党が政権与党であり続けたわけですが、その自民党のなかにも「リベラル」と呼ばれる人びとが含まれていたため、リベラルが日本政治を語る政治機軸(哲学)にはならなかったという事情があります。

もうひとつは、冷戦体制の崩壊と〈革新対保守〉という構図の終焉が挙げられます。しばしば指摘されるように、その結果として「革新」勢力が――意識的か無意識的かわかりませんが――リベラルを標榜するようになりました。そうすると、いわゆる左派がリベラルを名乗るわけですが、世界的に見ても、また歴史的に見ても、リベラルはそういった人びとを指す言葉として必ずしも使われてこなかったため、概念的な混乱が一層深刻になりました。

そこで、冷戦後生まれの今の大学生が、リベラルと聞いてピンとこないのは無理もありません。たとえば――大変個人的な例ですが――、政治学の英語のテキストを講読する授業でリベラルを単に「自由(の)」と訳してしまうのも、もしかしたらその表われかもしれません。もっとも、これはわたしの個人的な心象の問題で、たまたまかもしれませんし、以前の学生もそうだったのかもしれません。

ともかく、とくに若者世代のなかで、この概念が共有されていないことは確かなようです。少なくともかつて一定の人びとに共有されていたような意味での「リベラル」は死語になっているのではないでしょうか。しかも、近年メディアではよくリベラルという言葉を耳にしますが、体制に反対する党派を指してやや無差別に用いられていることが多いため、相対的に見て政権を支持することの多い――それに代わりうる選択肢がないからという消極的な理由からであれ――今の若者にとって、リベラルは魅力のない概念になっているのではないでしょうか。

しかし、政治の概念とその歴史を研究している人間からすると気になるのは、リベラルという概念が「自由主義(者)」を表わすという事実です。意外にこの事実が一般には忘れ去られているのではないか。こうした関心のもと、ここでは自由主義の概念史を辿りながら、リベラルの意味について少し考えてみたいと思います。

それは、真の意味はこれだ(!)と指摘したいからではなく(そもそも概念は時代によってしばしば異なる意味で使われます)、その原意に立ち返ることが結果的に日本におけるリベラル概念の一定の共有と、そのより広いコンセンサスが得られる道につながるのではないかと考えるからです。

「リベラル」の歴史――「二つの自由」の潮流から考える

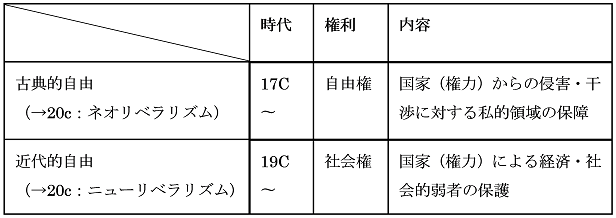

政治思想史でも、リベラルやリベラリズムについてはじつに様々な議論があります。ただ、多くの議論に共通するのは、「二つの自由」の潮流からその説明を始める点です。「二つの自由」とは、オックスフォード大学の政治理論家アイザイア・バーリンが「消極的自由」と「積極的自由」というかたちで定式化することで有名になりましたが、ここではあくまで歴史的な展開の説明として単純化すると、下記の図のようにまとめられるかと思います。

上の古典的自由とは、16、7世紀ヨーロッパの宗教戦争などを通じて獲得された個人の内面の領域、おもに思想信条の自由や表現の自由を指します。これは、公権力から干渉を受けないという意味で「権力からの自由」と評されます。

これに対して、下の近代的自由は、「権力への自由」と言われます。それは、19世紀の産業化の進展にともなう貧困問題、不平等の拡大によって増大した社会的「弱者」を国家(権力)が救済する必要から生まれました。この場合、自由を自己能力の実現・開花と理解し、そのために最低限必要な社会経済的保障をすべての人に認めるべきだと主張されます。

つまり、何かを(他者から)なされないかではなく(自己が)なしうるかに自由の本質があると考えるため、みずからのなしたいこと(自己実現)ができない境遇にある人びとは自由のない状況にあり、彼らの境遇の改善を要求していくことも自由と考えられるわけです。

もちろん、この近代的自由が古典的自由を排除するとはかぎりませんし、両者は両立し得ることは少なくないわけですが、〈みずからのなしたいことをなす〉というのは他者(の自己)に干渉していくことにもつながり得るため、バーリンはこの点を積極的自由の「自己支配」の理想視の問題点として指摘しました。

そしてのちに、こうした自由の考え方は自由それ自体というよりはその条件に注目したもので、そもそも自由ではなく平等を重視するものではないか、しかも国家や他人に依存した無責任を招くと言って批判するネオリベラリズムという考えが生まれてきたのは、ご承知の通りです。

実際、近代的自由の形成に寄与したイギリスのニューリベラリズムは、みずからを「リベラル社会主義」(ホブハウス)と呼んでおり、これが自由主義の「社会主義化」として批判されたのでした。ネオリベラリズムは、英米を中心に1980年代以降福祉国家批判として展開されますが、思想的にはその半世紀前、第二次世界大戦中に遡るもので、象徴的にはフリードリッヒ・ハイエクなどが参加した1938年の「ウォルター・リップマン国際会議」(パリ開催)で生まれたと言われています。

ところで、現代のアメリカでは、こうした新自由主義的政策を「近代的」自由の立場から批判する人びとがリベラルと呼ばれています(ちなみに、アメリカで新自由主義者たちは通常、保守/ネオコンと呼ばれているのでややこしいです)。しかも、日本でもそういった傾向があるようです(つまり、冒頭に申し上げた「革新」に代わるリベラルの用法ですね)。

しかし、わたしは昨今の日本におけるその用法にはやや違和感があります。もちろん、実際には二つの自由のどちらかが純粋に実現されることも、またリベラル自身がそう主張しているわけでもありませんが、彼らが近代的自由のほうを強調することで概念の混乱を招いているように思われるのです。

別の言い方をすると、「自由」の意味が見えづらくなっているのではないか。いや、二つの自由論の説明からも察しがつくように、「自由」というのがそもそも多義的で、リベラリズムあるいはリベラルは二つの「自由」によっては定義できないのではないか、という疑念すら抱きます。

もうひとつ問題点を提起すれば、そうした自由の二分割とそれに基づく――現代のリベラルのような――左と右という党派の対立は、パイをどれだけ分配するかというパイが大きくなる時代を前提にして作られたもので、現代の先進国のような低成長時代には別の政治機軸(哲学)が必要となっているのではないか(‘The Two-Hundred-Year Era of ‘Left’ and ‘Right’ Is Over,’ Foreign Policy, November 14 2016)。

右と左という概念が完全に意味を失ったわけではないと思いますが、リベラルが新しい概念として意味を持ちうるかが今問われているのではないでしょうか。

リベラリズムの原意――「二つの自由」を超えて

そこで注目したいのは、もともとリベラリズムが二つの自由の区別を超えた概念で、しかも経済的というよりも政治的な含意を持っていたことです。実際、リベラリズムという言葉が初めて使われたのは19世紀になってからですが、一方の自由に限定されるようなものではありませんでした。

最初はスペインで、ナポレオンの侵攻に異を唱えて使われ、「リベラル」が政治的な意味(名詞形)で使われたのは自由主義的要素を多く持つカディス憲法が制定された1812年が最初とも言われます(O.E.D.によると1816年が初出)。とはいえ、そうした思想は革命後のフランスに源流があります。やはりナポレオンの「専制」に抵抗して諸個人の多元的な意見や利害を擁護した人びとが「リベラル」と呼ばれるようになったのです。代表的な人物は、スタール夫人やバンジャマン・コンスタンです。

彼らは、不当な権力、「専制」に抵抗して権力の制限(権力分立)を主張しましたが、それだけではありません。とくに、次の世代のリベラル、アレクシ・ド・トクヴィルや彼の影響を受けたイギリスのジョン・スチュアート・ミルは、政治参加、積極的自由の必要を説きました。積極的自由というと近代的自由にまとめられてしまいますが、それは不当な権力への抵抗が目的である点がポイントです。社会経済的な関心、とくに「弱者」の救済が主題ではありませんでした。

要するに、リベラリズムの原意は、多元的な価値や権利の擁護と、そのために権力を制限することと同時に、権力を構成する参加の文化を重視することにあったと言えます(もちろん厳密に言えば、各思想家と彼女たちがおかれた文脈によってその意味内容はさまざまで、「多元的」と言っても今日われわれがそれを聞いて思い浮かべるような広義なものではないでしょうが、その原意、エッセンスは共通したものが抽出できるでしょう)。

では、こうした「近代的自由」以前のリベラルの議論は古く、現代にはあてはまらないものでしょうか。ここではあえて、現代のリベラルを代表するアメリカの政治哲学者、ジョン・ロールズを例に取り上げてみたいと思います。というのも、彼が『正義論』(1971年)で提唱した格差原理を含むリベラリズムの立場は、財の再分配を肯定するもので、近代的自由の継承というイメージが糊塗されているように思えるからです。

ここでロールズの正義論を説明している時間はありませんが、要するに、彼の主張したのは、「弱者」救済とか平等の追求それ自体ではなく、不公正な格差の是正であり、いわば多元的な価値を抑圧するほどの政治経済上の不平等、特権を保持する多数派への異議申し立てだったのです。それは、ロンドン大学(LSE)のカトリーヌ・オダールによれば、福祉国家主義ないしケインズ主義において唱えられたようなパイの拡大による――「非生産的とされる」――不平等や格差の解消ではなく、ロールズが問題にしたのはあくまで不公正な不平等でした。

加えて、こうした正義論が形成された背景には、1960年代アメリカの政治参加の文化があったと彼女が言っていることも象徴的です。なぜなら、不当な権力への抵抗を目指して参加を重視する政治的なリベラリズムの原意が、そこに見いだせるように思われるからです。

付言すれば、現代の有名な政治経済理論家であるアマルティア・センをその継承者として加えることも可能でしょう。ただ、彼の「正義のアイデア」のほうが多元性の点で幅広く実質的でさえあると思いますが、より多くの異なる立場の人間からコンセンサスを得るという点では、さしあたりロールズの議論のほうがある意味でプラグマティックではないしょうか(センのロールズ批判については少し取り上げたことがあります。報告原稿(近刊)「差異の平等――センのロールズ批判を中心に」、トヨタ財団研究助成プログラム「多元的循環型社会における精神保健福祉システム研究」2017年8月)。

おわりに――「不偏」を目指して

最後に、以上の報告から何が言えるかをまとめて終わりにしたいと思います。

まず、リベラルを考えるうえで、「二つの自由」にあまり拘泥しないほうがよく、「自由」という概念からはその定義が難しいということです。さしあたり多元的な権利・価値の保障を目指すこと(者)、としておきたいと思います。これは、パイの拡大と配分ありきの経済的な定義ではなく、いわば政治(学)的な定義です。

もうひとつは、日本の文脈で言うと、その概念を従来の日本の左派・左翼のイメージから脱却させ、党派を超えたコンセンサスにしていくべきではないかということです。社会主義はもとより、「大きな政府」や「弱者」救済というイメージから距離をとるということです。もちろん、結果的には同種の政策に至る可能性はありますが、それとは離れたところで政治的リベラリズムを強調することは、むしろリベラルが有意な新しい機軸となり得る道を開くことになるのではないでしょうか。

ともあれ、ケインズが「私はリベラル[自由党員]か」(1925年)と題した講演のなかで宣明しているように、新しい時代には新しい英知が必要で、リベラルの定義もやはり時代によって変わるものです。その概念史から探る今回の報告では触れられませんでしたが、高度情報化にともなうセキュリティの発達を見据えた定義も必要になるでしょう。今日の場が再定義のいい機会になればと思います。ご静聴ありがとうございました。

※本稿は、2017年11月23日に明治大学で開催された「アカデミック・フェス」のセッション「日本にリベラルを導入するために」で行なった基調報告に加筆と修正を加えたものです。報告の様式上、報告原稿を作成するうえで参考にした文献などの記載は割愛したことをお断りしておきます。

プロフィール

髙山裕二