2016.11.11

バハマのイルカの暮らしから、日本の水族館のことを考える――海洋生物学者デニース・ハージングの『イルカ日誌』を訳して

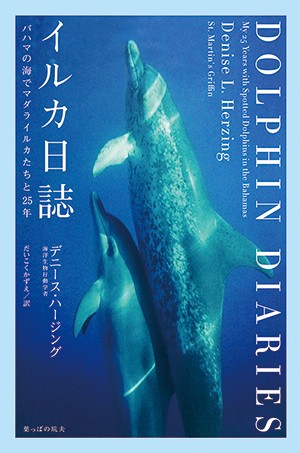

『イルカ日誌:バハマの海でマダライルカたちと25年』は、タイセイヨウマダライルカの長期調査の日々をつづった記録です。何かを、あるいは誰かを糾弾するために書かれた本ではありません。しかしこの本によって示された情報(イルカ社会の構造や様式、コミュニティや家族間の習慣や教育、日々の暮らしの楽しみや遊びなど)は、野生動物に対する人間の利用に、たくさんの気づきをもたらします。それはヒトという種が、いかに自分の種を中心に世界をつくってきたかということでもあります。

動物を扱う科学者自身が、人間中心主義のもと、調査や実験、分析を進めてきたことも、ハージングは指摘しています。調査対象をどういう存在と見るか、どのような付き合い方をするか、人間(または霊長類)の感覚機能を基本にした発想に囚われ過ぎていないか、など問われていることは多数あると言います。ハージングのバハマでの調査は、調査対象であるイルカ自身から「イルカ調査の方法」を学び、彼らのルールや作法に従うことで貴重な情報を得ることに成功しています。従来型の科学に対して、これを参加型科学とハージングは呼んでいます。

バハマの野生イルカの一方に、捕獲され飼育環境で暮らすイルカたちがいます。日本では、最近の大型リニューアルによるエンタメ化で、水族館の人気が上昇中だそうです。日本の水族館はアメリカなどと違い、イルカ展示の9割を野生イルカの捕獲に頼っていると言われます。生まれた場所で家族とともに暮らすイルカと、生息地を離れイルカショーで芸を見せる飼育下のイルカとの間には、どのようなギャップが横たわっているのでしょう。

異なる種との出会いと交流

都市部で生活している場合、鳥類を除けば、わたしたちが野生動物と出会う機会はあまりありません。海、それも海中で、となれば、さらにその経験は稀なものになるでしょう。野生動物を知らなくとも、日常生活に困ることはありません。しかし野生動物に対する理解がないと、自分たちが属する人間社会への理解度も低くなる可能性はあります。また自らの「ヒト」という種を、他の種の中に置いて俯瞰する目が失われるかもしれません。

アメリカの海洋生物行動学者デニース・ハージングは12歳のとき、ジャック・クストーのドキュメンタリー番組を見て、海に住むイルカのことをもっと知りたいと思いました。比率で人間の次に大きな脳をもつイルカが、その脳をつかって何を考え、何をしているのか、知りたいと思ったのです。大学、大学院と海洋生物学を学び、研究者としての道を歩きはじめたハージングは、大学院生だった1985年に、長期にわたる野生イルカの調査地区としてそこがふさわしい場所か確かめるため、バハマの海へと旅立ちました。そしてそこで野生のタイセイヨウマダライルカ(Stenella frontalis)との最初の出会いを体験します。

もしイルカに質問ができるとしたら、何を聞けばいいだろう。またイルカの方がこちらに質問してくるとしたら、それは何だろう。 1985年のむしむしした初夏の朝、マダライルカに初めて海で出会ったとき、頭に浮かんだ疑問だった。バハマの浅瀬(グランドバハマ島北部の水深の浅い場所)で船の錨をおろし、ゆっくりと透明な海洋に泳ぎ出ていったときのこと。視界に陸地はなく静かで穏やか、羊水のような温かな海水のただ中にいた。2頭のイルカが近寄ってきてまわりを泳ぎ、わたしの目を覗き込んできた。野生動物と直接目を合わせるなんて、ほかに比べようもないこと。顔にパシャッと冷たい水を浴びたような気持ち、とでも言おうか。はっきりと鋭い、互いを探りあうときの視線を感じた。彼らの目の奥に、わたしとは違う「生命」の存在を見たのだ。これが野生のイルカとの最初の出会いとなった。

わたしのここまでの海洋哺乳類研究の年月のあいだ、こんなことが起きるなんて思いもしなかった。人類学の授業をとらなかったことを、深く後悔している自分がいた。初めての文化に出会い体験するとは、人間以外の文化と遭遇するとは、いったいどんなことなのか。もし相手がこちらに興味をもち、探りを入れてきたらどうするか。わたしは生物学者であり、イルカやクジラについて研究するクジラ類学者だ。バハマへわたしを連れだしたのは、野生のイルカの生態への興味だったが、実地研究については、科学者として訓練を受けたことはなかった。とはいえ、バハマでの野外調査はまったく自然なことに思えた。わたしの祖先たちは、植物や動物、地球自身とともに進化してきた。それよりずっと前の2500万年前、初期の哺乳類であった頃、イルカたちは陸の祖先から離れて海へ帰った。高度に進化した哺乳類の世界は、イルカという水生動物の世界をのぞく窓であり、陸と海が分離して別のものに見える外洋のようにではなく、海岸線のように互いがからみあうものだ。注意深く互いを気づかい、興味を寄せ合う二つの種族なのだ。

ハージングは、イルカという海洋哺乳類とヒトを近い種であると見ています。また同時に、イルカに限らず、人間以外の種と出会うことは、その種の文化と出会うことだとも感じています。他の種のことを知るには、生物学だけでなく、人類学の知識や経験が必要だと考えた彼女は、大学院入学前に、言葉の通じない、文化背景の違うアジア地域へのバックパック旅行を試みています。部外者が、異なるコミュニティに入っていくときの作法を体験するためでした。

ハージングにとって「異なる種」と言うとき、地球外の生物もそこには含まれています。地球上でヒト以外の種と出会い、深く知ることが、未来の地球外の知的生命体との出会いに役立つと考えているのです。感覚や意識をもつ生きものがすでにこの地球にいることから、地球とは違う環境にも多様な知性が存在するのではないか、とハージングは見ています。

子守りをする子イルカ、息子に交尾を教える母

バハマのタイセイヨウマダライルカは、家族やコミュニティをつくり、社会生活を営んでいます。子どもたちが将来、社会の一員として暮らすために必要となってくるのが、親や仲間による教育です。その一端を表すものとして、子ども時代のメスイルカの「子守り任務」と、母親による息子への「性教育」があります。

今日、アポロの声は制御がきかない興奮状態にあり、キーキーとした高ぶった声をあげ、それにケーティ(メス)が応えていた。ケーティは4歳で、「斑点」の段階を迎えている。イルカが腹部(の内側)に黒い斑点を発生させる段階で、その頃には母親から自立し、年少イルカとして子守りの任務もはじまる。苦痛や興奮による叫び声は、母親や子守りのイルカの注意をひき、それを聞けば興奮状態の子イルカのところに駆けつけて、胸ビレで優しくからだをなでておとなしくさせる。今日これをするのはケーティの仕事であり、的確にそれを実行し、アポロを素早く、すんなりと静かにさせていた。アポロはまた大騒ぎを始めのたうちまわり、ケーティは再度、抑制のきかない暴れん坊の男の子を鎮めるのに苦労していた。すると遠くの方からルナが現れ、自分の子のところへやってくると、胸ビレで優しくからだをなで、すぐにアポロは静かになった。これは母と子守りのイルカが水中で子を鎮める方法を観察した、最初の機会だった。

4歳〜8歳の少女期のイルカたちは、こうして子育ての練習を何年間か実地で学びます。オスの若いイルカも子守りをすることがありますが、メスの子イルカのように、ある時期に責務として、集中的に学ぶことはないようです。一方オスの子イルカは、かなり幼い頃に、母親や仲間のオスイルカから「性教育」を受けます。

背ビレの切れ目が特徴的な、かなりの年齢になる混合斑のショーティ(オス)が、ハバナ(オスの子イルカ)にS字体勢で近づき、ビィービィー音を発して性器の刺激をしたあとで交尾をした。少ししてハバナが見ている前で、母親ヘドレーの方にやって来て、S字になり、ビィービィーと性器を刺激し交尾をした。ハバナが見守る中、ショーティは母親のヘドレーの方にむかい、S字体勢と性器の刺激をして交尾をしていた。まあ、はっきりとした実演とは言えないが。それからハバナが、同じ手順で母親と交尾した。人間の親にとってはびっくりするようなことかもしれないが、イルカにとって性行為は社会的な関係構築の一部であり、繁殖のためだけではなく、社会の結束のために重要なのだ。男の子をもつ母親たちは、彼らが幼い頃から、勃起や交尾をするように励ます。2歳児の子イルカの母親が、オスの連隊に求愛され誘いを受けると、子どもはそれに参加し、すべての行程を見聞きする。生まれて数ヶ月のうちに、幼いイルカたちが、これほど社会的にさらされるのは驚きである。だから座礁して引き取られた若いイルカや施設で生まれたイルカが、このような機会をもたず、繁殖や交流の能力があまりなくとも、驚くことはない。野生のイルカは、社会に適応する能力を学んだり、練習したりするのに長い年月をかけている。

マダライルカの社会ではオス同士の交尾は珍しいことではなく、若い頃から経験するものですが、それは性的な意味合いというより、集団内での力の誇示だったり、階級の提示だったりするようです。ハンドウイルカなど違う種との間でも、オス同士の交尾は見られます。その場合、からだが大きく力で勝るハンドウイルカから、マダライルカへの仕掛けとなることが多いようです。

水族館で、引退後のセンターづくりは可能か

野生動物を利用したアトラクションについて、最近二つの報道を目にしました。一つはナショナルジオグラフィック日本版の記事で、旅行クチコミサイト大手のトリップアドバイザー(本社アメリカ)が、この10月、ゾウに乗ったり、イルカと泳いだり、トラに触ったりできるアトラクションのチケット販売を、動物保護の観点から中止すると発表した、というもの。もう一つは、朝日新聞(10月17日)の記事で、日本動物園水族館協会(JAZA)に加盟する全国62カ所の水族館では、ここ数年大規模なリニューアルが相次ぎ、ITや光の演出をまじえたエンタメ性の高いアトラクションや、癒しを提供する演出が人気を呼んでいる、というもの。イベントを行なう水族館関係者によれば、ライバルはよその水族館ではなく、遊園地やテーマパークだといいます。

人間の娯楽や癒しに、野生動物を利用することへの是非論は、日本ではあまり活発ではありません。トリップアドバイザーのチケット販売停止は、ロンドンに拠点を置く動物愛護団体の1年半に及ぶ反対キャンペーンの影響によるものでした。

アメリカ合衆国や西ヨーロッパの法律では、いっしょに泳ぐイベントやイルカショーのための野生のイルカの捕獲をやめさせようとしているが、それでもなお動物たちが一時拘留され、書類上「野生ではない」とされることがある。疑うことを知らない観光客はあまりに多く、アジアやカリブ海、その他の場所で「イルカと泳ごう」イベントにたくさんの人が参加している。その人たちは、多くのイルカが太地町のような場所で、自分の家族が目の前で殺戮されるところを見たあと連れ去られていることも知らず、年の若い、調教可能なイルカだけが世界中の「イルカと泳ごう」イベントに選ばれていることにも思い至らない。

野生動物の娯楽利用は、捕獲の問題だけでなく、飼育環境に置かれた動物が、そこで娯楽に奉仕する生涯を送ったのち、どのような終末をむかえることになるかへの疑問にもつながります。

囚われの身のイルカたちに、生き生きと暮らせる環境で、仲間とともに、尊厳をもって生涯を過ごす能力をどうやって発揮させたらいいのだろう、という問いが浮かぶ。イルカの社会復帰および引退後の施設づくりにおいて、いくつもの試みが失敗していた。それは人間本位の発想から生まれたものだからだ。十分な資金と適正な目的意識があれば、引退後のイルカ施設をつくることは可能に思える。他の社会的で感受性のある種のための引退用施設の成功例には、霊長類のための「類人猿センター」、ゾウのための「ゾウの聖域」があり、惨めな死や悲惨な隔離をもたらさない方法に道を開いた。イルカの聖域づくりは、裏部屋にある小さな水槽でひとり泳ぎ、誰にも気づかれず、忘れられたまま死期を迎させる、という心の重荷を軽減させる。そこは個体ごとの履歴やイルカが求めることを基本にした、調査や教育のための場所にもなる。

去年、JAZA(日本動物園水族館協会)に対して、WAZA(世界動物園水族館協会)から「漁によるイルカ獲得」の禁止勧告があり、日本の水族館はJAZAを脱退するか、イルカの買い付けを止めるかで追い詰められました。世界の水族館では、イルカショーやイルカの展示は衰退の一途をたどっているようです。それは一つには、市民運動の高まりもあって、国が捕獲や飼育を禁止しているから。欧米だけでなく、南米各国やインド、ニュージーランドでも法規制ができています。日本についでイルカ展示の盛んなアメリカでは、水族館のイルカの7割は、捕獲ではなく人工繁殖によるものといいます。日本では人工繁殖は費用、時間、技術が必要なため、まだ1割程度にとどまるそうです。

欧米や南米の市民のあいだで、イルカを見世物にすることに反発があってショーが衰退しているとしたら、日本の市民も、このことを議論のテーブルに乗せてもいいのではないでしょうか。日本の新聞報道を読むかぎりでは、「うちの子がイルカショーを楽しみにしている。もしなくなったら子どもがかわいそう」というお母さんたちの意見が多く紹介されているのが現状です。

子どもたちが飼育されているイルカを観察するとき、何を教えたらいいのかと強く思う。わたしたちは、道徳的に悪い見本を見せているのだろうか。イルカの飼育に反対しないとしても(最低でも、現在いるイルカたちのための引退後の施設が用意されるなら)、野生のイルカを捕まえることには反対する。商売のためにイルカを展示することは、子どもに(大人にも)イルカを人間の娯楽のためにつかい、指令で飛んだり跳ねたりさせ、水の中で人間を牽引させ、人間が背ビレをつかんだり、さらにはイルカやシャチの背に乗って支配下に置いて見せびらかすことが、かまわないと示すことになる。わたしたちは子どもたちに、動物を檻の中に入れてもかまわない(それがからだの大きな知性ある動物、長期の記憶力や相互関係をもち、複雑な心のありようを見せる動物であっても)という見本を示している。とはいえわたしはリアリストであるから、イルカのための引退後のセンターや回復施設ができるまでの間(多大な時間とお金がかかるものだが)、消費者がイルカによる娯楽やセラピーをもとめる限り、様々な形態の飼育施設は存在しつづけるだろうと推測する。

野生のイルカが生息地から連れ出され、見知らぬ飼育環境に置かれ、人間の娯楽のために訓練を受けている、という事情をひとたび知れば、おそらく誰にとってもイルカショーは、気持ちのいいものではなくなるでしょう。ハージングのように、25年にわたって野生のイルカがどのようなものか、どんな能力をもち、どんな社会をつくり、どんな暮らしをしているのか、間近に観察してきた学者にとっては、それはきっと耐え難いものです。しかし海にいるイルカのことをそれほど知らなかったとしても、彼女の話を聞き、少し想像力を働かせれば、人間社会がどんなことを野生動物に強いているかに思い至ることは、それほど難しいことではありません。

すでに飼育施設にいるイルカたちを海に返すことは不可能でも、ハージングの提案する引退後のセンターづくりは、関係者の理解が進み、そこにお金を投資する意志さえ生まれれば、実現可能に思えます。エンタメ性を向上させて人気を得ているイルカショーは、グローバルな規制の影響下で、日本の関係者が考えるほどには長く続けられないかもしれません。将来に向けて、水族館は何に投資すべきか、何を展示し、提示するかを再考する機会をもってほしいと願います。飼育環境下にいるイルカに、よりよい終末を迎えさせる事業を進めることは、動物に幸福を授けるだけでなく、人間社会にとっても、子どもたちへの教育としても、よい影響をもたらすのではないでしょうか。

プロフィール

デニース・ハージング

アメリカの海洋生物行動学者。ミネソタ州出身。非営利団体Wild Dolphin Projectの創設者。野生のタイセイヨウマダライルカの行動とコミュニケーションの調査研究で、世界的に知られる。ナショナルジオグラフィック、BBCワイルドライフ、ディスカバリーチャンネル、NHKなど数多くのメディアでその成果が紹介されている。またTEDでもスピーチしている。

だいこくかずえ

非営利パブリッシャー、Web Press葉っぱの坑夫(2000年4月〜)の創設エディター。国内外の協力者、コラボレーター、アーティスト、作家たちとプロジェクトを組み、ウェブ作品、紙の本、電子書籍を制作している。