2011.06.10

現代労働問題の縮図としての原発 ―― 差別の批判から、社会的基準の構築へ

福島第一原子力発電所での事故を受けて、原発における被曝労働に、かつてないほどの注目が集まった。ひとたび事故が起こると、誰かが命をかけてしか止めることができないという非人間的な装置。「対処」を求めることが、誰かの「被曝」を要求することと同義となってしまうジレンマ。原発が惹起する残酷な現実に、多くの人がとまどわずにはいられなかったのではないだろうか。

ところが、事故のはるか前から、「原発労働」は悲惨な労働問題として、その存在を知られてきた。原発は事故による大規模な汚染が生じなくとも、日常的に労働者を「被曝」させ、多くのガン・白血病患者を生み出してきたからだ。事故によって改めて焦点が当てられた被曝労働は、実は平穏な日々に隠れた「裏側の日常」であった。

3月11日からの数日間、原子炉の冷却作業が一進一退するなかで、私自身は、事例の研究と運動の支援のために派遣・請負労働問題の裁判に出向いていた。派遣労働問題はこの数年来もっとも注目を集めた労働問題の一つであり、POSSEが課題として取り組む中心的なイシューでもある。

私は出身が仙台であることもあって、「いつものように」現代の労働問題に向き合いつつも、内心は震災の被害や放射能の汚染について気が気でなかった。しかし、考えれば考えるほど、原発がもたらす今日の被害は「労働問題」なのである。裁判を傍聴しながら、報告会に耳を傾けながら、そうした思いが込み上げてきた。

第一に、原発労働は親企業が下請企業に危険な労働を押し付けることによって、初めて成り立っている。このことは製造業の派遣労働者や、下請企業に従事する建設日雇い労働者が、危険な労働や生きていくことの難しい低賃金労働を強要されてきたことと同じ構図である。派遣労働者が「派遣切り」で自殺や貧困に追いやられたとしても、実際に不安定労働を利用した企業は「無関係」を装ってきた。実際に労働者を利用する企業の責任をあいまいにする「間接雇用」の蔓延は、雇用される者の生存を十分に脅かしてきたといってよい。

第二に、原発労働はまさに「死をも含みこんだ労働」を必要とするが、これは今日の過労死問題と通じている。どの程度まで危険な労働、過酷な労働を社会的に許容するのか。この点を問うてきたのが過労死・過労自殺訴訟であり、原発の被曝労働についても同じことがいえよう。

すなわち、間接雇用について、より強い規制が敷かれていれば、そして過労死訴訟をつうじて、人間の生命と経済活動の自由のあいだの線引きが、より人間の側に引かれる社会となれば、(直接的にではないにせよ)原発における被曝労働は許容されないのではないだろうか。少なくとも、より労働者に配慮した設計がなされただろう。世界に冠たる技術大国として、原発事故に対応するロボットを30億円をかけて開発していながら、実用化されないまま廃棄されていたことも明らかになっている。労働者の命の軽視にも程があろう。日本でこれまで原発を稼動できたのは、あるいは原発を稼動して大きな利益を生むことができたのは、こうした社会の設定する労働基準が低かったためである。

以上のような労働問題の視座にたって、本稿では第一に、原発における労働がどのように危険であり、それをどのような人々が引き受けてきたのかを考察する。第二に、そうした危険にもかかわらず原発労働が維持されてきた構図を、労働力供給と「差別(レイシズム)」の観点から考察する(危険の隠蔽)。そして最後に、これを是正していく社会的なプロセスについて考えたい(リスクの政治)。

「死を前提する」原発労働

放射線の毒性については即座に影響の現れる急性障害(確定的影響)と、経年して発症する晩発性障害(確率的影響)とに二分して考えられる。前者については比較的因果関係の特定が明瞭である一方、後者については今日でもなお、影響の全容が把握されていない。

そのため、放射線の晩発性の危険については「ここまでが安全」であり、「ここからが危険」という「しきい値」は存在しない。統計が教えてくれることは、放射線被曝にはどんなに低くとも「確実なリスク」が存在するということである。これまでの研究によれば、微量の放射線であっても人体に影響を及ぼすことが明らかになっている。

このように「しきい値」がなく、総被曝量が増えれば増えるほど、障害発症者数は増加すると見込まれるにもかかわらず、原発における労働は一人当たりの被曝量を管理し、一定以上にならないように交代(人海戦術)で行われる。基準値に到達することが「ノルマ」とされることもあり、「被曝量」が売り物であるとさえいわれる。

この結果、危険性は除去されるわけではなく、拡散しながら増加し、絶対的な疾病数が増大していくのである。原発労働は一定の「死の可能性」を前提し、「死」それ自体が堆積していく労働なのである。

「危険」としての原発被曝労働

ところが、こうした「死の可能性」(実際には「死の堆積」)は、これまで許容可能な「リスク」として扱われてきた。そこでリスクについて考えることが重要となる。

社会学では予見可能な危険を「リスク」とよび、予見不可能なものを「危険」としてこれと区別する。原発での被曝労働を「リスク」として把握した場合には、その「リスクの評価」(労働災害の認定)をめぐる政治が、「危険」として把握した場合には、これを隠蔽する抑圧の構図(下請、間接雇用)が見えてくる。そして、原発における低いリスク評価(労災認定の政治)と危険の隠蔽(下請、間接雇用)の双方は、まさに現代労働問題の縮図である。

原発被曝労働の類型と下請労働・下請労働者

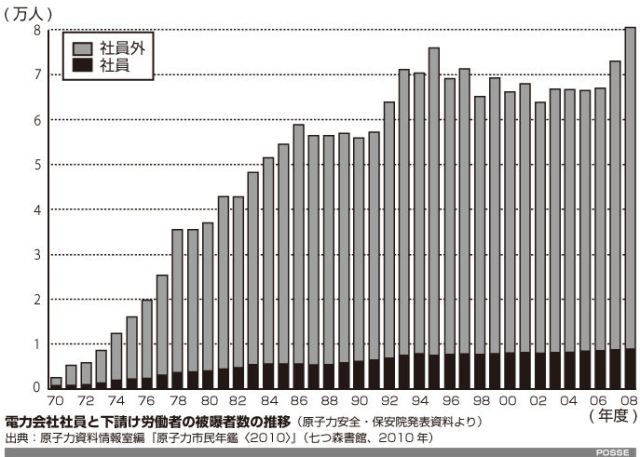

原発における労働は、そのほとんどが下請会社の労働者によって行われる。藤田祐幸『知られざる原発被曝労働―ある青年の死を追って』(岩波書店、1995年)によれば、原発被曝労働は以下の三つに分類できる。第一に、原発の制御系や保安系の維持と管理をするグループである。彼らの主な業務は設備の保守・点検であるが、これは経験や知識など専門的な能力を要する業務であるため、特定の労働者が継続的に従事することになる。そのため、もっとも被曝量が多くなりやすい。

第二に、原子炉やタービンを納入したメーカーが行う機械の検査や修理である。実際の検査等はメーカーの技術者や、これに動員される下請企業の労働者が、定期検査の期間だけ短期間の作業を行う。第三に、専門的な作業従事者が作業する現場の放射能を除染する清掃作業などを行う技能を要さない下請作業である。彼らは農村や都市スラムから動員される。

こうした下請企業の労働者を動員することで、大元の電力会社の負担は小さくなり、責任もあいまいになる。電力会社の社員が労災で死亡した場合には、3000万円前後の上積み補償金が支払われる労使協定が結ばれているというが、下請企業の労働者にはそれがないことが象徴的だ。また、第二のグループや第三のグループでは、作業に従事しているあいだは健康診断を受けることができるが、離職した後に「確率的影響」が現れたときには原発とは関係のない場所にいる。農漁村や都市スラムの病院で「原因不明」の病として処理されるのだ。こ原発で利益を享受している何者もこの責任をとることがなく、まさに危険の「隠蔽」がなされる。

差別と共通原則

だが、こうした「間接化」だけでは原発被曝労働は成立しない。原発を稼動するためには、「差別された労働力」そのものの確保を必要とする。原子力産業における被曝労働は、世界的に先住民族や黒人に課せられてきた。

日本の原発において、もっとも抑圧された労働者のグループは前述の第三のグループ、清掃等の業務に従事する日雇い労働者たちである。原発におけるこのグループの労働力は、こうした不安定労働のカテゴリーそのものである。原発の立地自体が首都圏や大都市圏を避けられているが、現地の兼業農家がこの代表格となる。これに加え、釜ヶ崎などの日雇い飯場からの労働力調達が行われてきた。いわゆる「都市下層」、「スラム」と呼称されうる労働力供給源だ。

差別労働に対し、先住民族や黒人の場合は、人種や民族などにもとづく差別を禁止する方法を取ることができる。だが、こうした「差別批判」の政策論は、日本のパート労働の場合にみられたように、市場を経由した差別を批判できず、むしろ強化しかねない。「雇用形態差別や過酷な労働は、労働者自身の選択の結果である」、すなわち、「市場の取引は自己責任だ」と。

原発労働者への差別に抗するためには、どのような人であれ、どのような事情であれ、たとえ市場の取引の結果であれ、差別は許されないという「共通基準」の思想こそが有効である。これは、現代労働問題としての派遣労働や有期雇用に対し、同一(価値)労働同一賃金という共通基準を獲得することが課題となっている事態と同様である。

「リスク」は社会が決定する

最後に、原発被曝労働を「リスク」として受容する「政治」について考えたい。これは、原発による放射線被曝による被害が、どの程度認定されるかにかかっている。すでに述べたように、放射線被曝の被害は確定が難しいため、この因果関係は常に判然としない。そのため、どこまでを原発労働の被害として社会的に認定するかが、リスクの範疇を決定付ける。

この認定の基準の程度が小さいほど、原発のリスクは低く評価され、原発のコストも低いものとみなされる。逆に多くの事例において原発労働との因果関係が認められれば、リスクは社会化され、原発のコストは高く見積もられることとなる。

労災における疾病の認定は、ケガの場合と異なり、一般的に事実的因果関係の証明は困難である。そこで疾病リストが作成され、このリストに記載のある場合には賠償がなされることとなっている。最近ではアスベストの被害の事例がわかりやすい。誰かが肺ガンを発症した場合、その原因がアスベストであるのか喫煙であるのか、科学的な特定をすることは不可能である。だが、アスベストを扱った労働者に関しては、肺ガンの場合に因果関係が認定される。労災認定においては、事実的因果関係そのものを社会的に判断する(相当性)しかないのだ。これはすぐれて政治的・社会的問題である。

こうしたことは、私たちがこれまで問うてきた過労死・過労自殺の問題とまったく同じである。過労死の場合には脳・心臓疾患が主な疾病となるが、この因果関係を特定することは、極めて困難である。

長時間労働やパワーハラスメントが過労死・過労自殺を引き起こすということが社会的な合意となり、労災認定の基準がより厳格につくられれば、こうした非人間的労働は抑制される。同様に、放射線の影響は科学的な探究だけによるのではなく、それと連動した社会化によってこそ、抑止されるのだ。

おわりに

原発事故がなければ、助けられた命がたくさんある。震災後の寒気の中で、奪われていった命がある。そうした人命の特定すら、もはや容易ではない。物資や救援の遅れ、そして政府の意識が被災者に集中できなかった事態を招いた大きな原因は、原発にある。私は、自分自身の手では何もできなかった。せめて労働問題を問うことで、このようなことが二度と起きないようにと思わずにはいられない。

(本記事は『POSSE vol.11〈3・11〉が揺るがした労働』掲載記事のダイジェスト版となります。)

プロフィール

今野晴貴

1983年、宮城県生まれ。NPO法人POSSE代表。一橋大学大学院社会学研究科博士課程在籍(社会政策、労働社会学)。日本学術振興会特別研究員。著書に『マジで使える労働法』(イースト・プレス)、『ブラック企業に負けない』(共著、旬報社)など。2006年、中央大学法学部在学中に、都内の大学生・若手社会人を中心にNPO法人POSSEを設立。年間数百件の労働相談を受けている。