2019.08.08

西欧社会民主主義はなぜ衰退しているのか?

ポピュリズム伸長と社民の衰退

西欧各国の社民政党が大きなダメージを受けている。

2017年から2018年は、英EU離脱と米トランプ大統領誕生があったこともあり、西ヨーロッパ各国での選挙が大きな注目を浴びた。オーストリアやイタリアではポピュリスト政党が参画する連立政権が発足したが、フランスといった欧州の中核国ではポピュリスト勢力は政権の座から遠ざけられ、グローバルなポピュリズム・ドミノは押しとどめられたようにもみえる。

もっとも、これまでの各国選挙の推移を注意深くみれば、留意すべきはポピュリズム政党の伸長以上に、各国政治で中心的な役割を占めていた社民政党の決定的な衰退である。

まず、2017年3月のオランダ総選挙では、与党・労働党がわずか9議席(改選前38議席)という、歴史的敗北を喫した。1980年代から90年代にかけ、同党は中道右派政党のキリスト教民主アピールとともに2大政党のひとつだったが、結党以来の最低議席となった。

続くフランスでは4~5月に大統領選、6月に国民議会(下院)選が行われ、極右ポピュリスト政党の国民戦線はマクロン率いる新政党「前進」に敗北したが、一方では、与党だったフランス社会党は壊滅的な状態に追いやられた。過去最低の支持率に喘いだ現職オランド大統領は最初から立候補を辞退したため、社会党の大統領選候補が決選投票に進むことがなかったのはじつに2002年以来のこと。下院選でも1971年の結党以来の最低議席となる31議席に留まり、極左政党を下回る議会の第5勢力にまで落ち込んだ。

さらに9月にはメルケル政権続投のシナリオのもと、極右政党AfD(ドイツのための選択肢)がどの程度の議席を得るかが注目されたドイツ連邦議会選があったが、ここでもメルケル大連立政権を支えてきたドイツ社民党は40議席を減らして、1950年代以来となる最低議席に落ち込んだ。その後数ヶ月間の交渉を経ての大連立政権参加でもって与党の座に留まったものの、支持率はAfDを下回ったままでいる。

2018年3月のイタリア総選挙では、「同盟」と「五つ星運動」という極右・極左ポピュリスト政党の連立政権となったが、その裏には、既成政党の凋落があった。与党だった民主党は30両党に競り負け、第3党の地位へと追いやられた。

6月のイギリス解散総選挙では、与党・保守党が議席を漸減させる一方、野党第1党だった労働党は30議席を上乗せしている。しかし、2015年におもに若年層の支持を得て党首に選出されたコービンは、基幹産業の国有化やNATO脱退など急進的な政策を掲げており、党内基盤も脆く、政権奪取は困難と指摘される。イギリスの場合は、極左政党が出現しにくい構造もあって、その分、既成の左派政党はライバルに怯えなくて済む。しかし、生存するために自らが急進化してしまえば、今度は政権交代可能性が減ることになる。

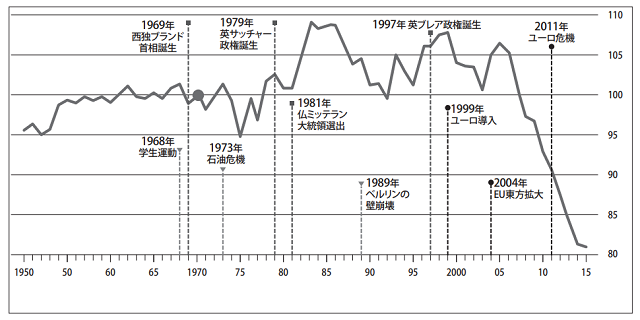

図 1 西欧社民政党の得票率 (1950 ~ 2015 年、1970 年= 100)

(出典)The Economist, April 2nd 2016.

注意したいのは、こうした社民政党衰退のトレンドは、長期的なものであるとことだ。図1は、1970年を起点として、西欧の各社民政党の得票率の推移を示したもの。1980年代前半と90年代後半に各国で得票を増やしたものの、2000年代半ばからは票を2割以上も減らしているのがわかる。

2008年のリーマンショックと2011年のユーロ危機、その後にとられた緊縮政策が、そのときに政権与党だった社民政党に対する信頼失墜となったのは面は否めない。しかし実際には、経済危機の前から各国社民の得票率は漸減しているのであって、議席減はこうした短期的な経済的な要因に帰すべきではない。逆にいえば、緊縮策の撤回だけが社民復活の条件となるわけではない。

それでは、こうした西欧社民の衰退はどのような要因から生じているのか――ここでは各国社民政党の戦略、組織、環境という、それぞれ短期、中期、長期的条件の変化を追うことで説明してみたい。

社民政党の戦略:「リベラル化」

90年代後半に社民政党は得票数を増加させているが、それは1980年代の新自由主義の伝播と冷戦構造の崩壊があったことから社民政党が自己変革を余儀なくされ、「リベラル化」したことの果実でもあった。

イギリスの例をみてみよう。労働党は1997年選挙で大勝利を納め、20年近くに渡った野党生活から抜け出すことに成功した。その鍵を握ったのが、1994年に英労働党の党首に選出されたトニー・ブレアを含む党内の「モダナイザー(現代化推進主義)」と呼ばれた改革派だった。

彼らは党が伝統的に依存してきた労働組合の影響力を排除するとともに、戦後労働党政権の中枢的政策でもあった国有化に関する党綱領を削除した。こうして、サッチャー政権(1979〜93年)によって進められた金融資本主義の恩恵に預かった新中間層の支持を集める「ニューレーバー(新しい労働党)」を謳い、政権交代が実現された。

また同年のフランスでは、議会解散を受けてジョスパン社会党連立政権が発足するが、同政権も経済政策での自由化を進めた。日本のNTTに相当するフランス・テレコムをはじめとして、80年代に保守政権が手がけた以上の史上最大規模の国有企業の株式上場が実現された。

さらに翌98年、ドイツではシュレーダー社民党が16年ぶりに政権を奪取するが、その後に労働組合の反対を押し切って推し進められたのは、それまで長らくドイツ経済のボトルネックとされてきた硬直的な労働市場の柔軟化(ハルツ改革)だった。2000年代以降のドイツの好景気は、シュレーダー政権時の改革の賜物だと指摘する分析は珍しくない。

このように90年代後半の社民政党は、経済政策では新自由主義的改革を推し進めた。

他方、フランスのジョスパン政権、ドイツのシュレーダー政権は、ともに緑の党を連立相手としていたことも影響し、同性愛者など性的マイノリティの実質的婚姻を認めるなど、文化的なリベラル色を強めた。つまり、経済的にも、社会的・文化的にも、「リベラル」となっていったのがこの時代の社民の特徴だった。

ちなみに、こうした経済と社会文化のリベラル化は、93年に「ニュー・デモクラッツ」を自称した米クリントン民主党政権下でもみられ、NAFTA(北米自由貿易協定)署名や同性愛の社会的包摂が実現された。なお、日本でも93年に55年体制が崩壊してから、非自民党勢力結集の旗印として、それまでのように「革新」ではなく、「リベラル」が用いられるようになったことも、同じ流れに位置づけられるかもしれない。

80年代の新自由主義、さらに90年代の旧共産圏の崩壊から、社民政党の弱点は経済運営にあるとみられていた。事実、70年代後半の英労働党政権や80年代前半のフランス社共政権などは、それまでの経済運営のパラダイムだったケインズ主義にもとづく総需要管理策に依存したため、インフレ、通貨安、財政赤字の三重苦を招き寄せることになった。

新自由主義の波を被ったポスト冷戦期の西欧社民は、政権担当能力を示すためにも、それまでの大きな政府路線・財政拡張路線を撤回し、自由貿易と資本市場の自由化を認める親グローバリズム路線へと転換する戦略をとった。

また、1970年代からは、個人の自己決定権を重視する個人主義的なリベラル文化の台頭が、一部では新自由主義と結合するかたちでみられるようになっていく。こうした社会文化的なパラダイム変化に適応して、社民勢力は社会的文化的なリベラルへと変身していったといえる。政治社会学者・イングルハートのいう「脱物質主義的価値観」、キッチェルトのいう「左派リバタリアニズム」のように、個々のライフスタイルや多文化主義、社会的マイノリティの自己決定権を重視した政策を、90年代から掲げるようになったのである。

一般的に言えば、90年代後半以降の社民は、経済政策上は自由主義・保守主義勢力に接近し、他方で新たな対立軸として社会文化的なリベラルを掲げるようになる。これが、現在にまで至るアイデンティティ政治による対立激化の源泉ともなっていく。

政治理論家のナンシー・フレイザーは、このような展開をみせた90年代を「ポスト社会主義の時代」と規定している。そして、それは「文化問題に向けられる過剰な関心と、基本的な社会的な不公正のかたち(搾取、不平等な分配、排除)への過剰な無関心というバランスの欠如」であると批判的に論評した(”From redistribution to recognition?,” in New Left Review 1/212,1995)。

しかし、冒頭でみたように、この「リベラル化」戦略は功を奏し、西欧社民は清新なイメージでもって捉えられ、複数国で与党に返り咲くまでになった。90年代後半は「バラ(社民のシンボル)色のヨーロッパ」がイメージされたのである。

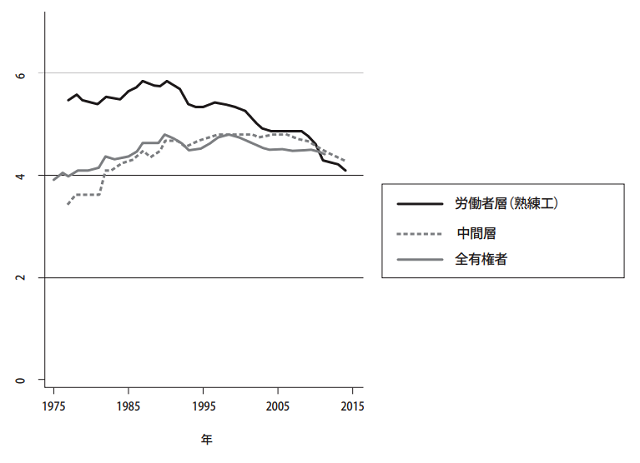

もっとも他方で、このリベラル化は伝統的な支持基盤の喪失を意味した。図2は、社民政党を含む西欧の左派政党全体の社会階層別の投票を比較したものだが、90年代後半から左派政党全体が労働者層(熟練工)の支持を失っていったことがみてとれる。イギリス労働党でみた場合、一般有権者からの得票と比べて、熟練労働者の票の減退が大きいことがわかる。

図 2 欧州左派政党への社会階層別支持

(出典)Jane Gingrich “New Progressive Coalition? The European Left in a Time of Change” in The Political Quarterly, 88(1), 2017

なぜ、社民政党への労働者票は減っていったのか。一般的にいって、労働者層は社会文化的にリベラルな意識を持つわけではなく、むしろ勤労や自助努力、同胞意識を強く持つとされる。こうした意識を1950年代に「労働者権威主義」と名付けた政治社会学者リプセットは、その理由として、経済的に脆弱な労働者は、保護を求めて権威主義的になるからだと指摘した。それでも労働者層が社会文化的に権威主義に傾斜することがなかったのは、労働者の権利拡大が、当時の社民政党が目指していた社会権の強化といったリベラルな価値と親和的だったからだとした。

この「労働者権威主義」は過去のものではない。フランス労働者層は、移民受け入れなどの社会的グローバリズム、市場自由化などの経済的グローバリズムの両面において、一般有権者よりも強い反感を抱いていることが意識調査などでは明らかになっている。

こうして社会的・文化的にリベラルな価値を嫌う労働者層の支持は、ポピュリズム勢力に掠め取られることになる。2000年代以降の西欧の右派ポピュリズム勢は、雇用創出や社会保障水準の維持、自由貿易制限など、経済政策上は保護主義、移民やマイノリティの権利抑制など、社会的には権威主義的政策を掲げて支持を拡大していった。つまり、経済的な再分配を支持し、文化的・社会的に保守的な層がポピュリズム政治の供給源となっているのである。そしてこうした支持構造を間接的に生んだのは、社民政党の戦術的な変化でもあった。

他方、戦術的な変化でもって新たな支持基盤とすることが目指された90年代に生まれた新中間層は、労働者層と異なり、社民政党への政党帰属意識を持たない。経済政策の次元で自由主義・保守主義政党と差別化を図れなかった社民は、その結果、経済政策で失敗すれば有権者から直接的に制裁を受けることになる。これが社民勢の足腰の弱さにつながっていく。

このように、脆弱な労働者層が求める経済的な保護主義を撤回した社民政党の戦略変化は、その後のポピュリズム政治を呼び込む条件を整えることになったいえる。

社民政党の組織的変化:空洞化

さらに、90年代に進んだ社民政党の組織的な変化は、これらをますます脆弱な立場に追いやることになった。

例えば、先にみた90年代のイギリス労働党の改革では、労組によるブロック票を廃止し、1人1票(OMOV)制度の導入といった改革がなされた。しかし、20世紀来の欧州社民の戦略は、特定の社会階層(労働者層)をサブカルチュア(部分社会)を通じて統合し、党綱領と密接な政策を掲げて選挙を戦い、与党となった場合に党員との政治コミュニケーションを通じた応答責任を果たすことを王道としていたことを考えれば、組織的な開放は逆機能する可能性もある。

実際、イタリア民主党やフランス社会党も党員減少に歯止めがかからなかったことから、2000年代から党員以外も党首選出や政策形成に関与できるような制度を整えていったが、その結果、政策的な一貫性や一時的な人気集めに引きずられる局面もみられた。

1950年代に「大衆政党」という類型でもって法学者のデュヴェルジェが定式化しようとしたのは、19世紀から20世紀初頭に民主化と工業化が進み、普通選挙が実現して新たな支持構造と動員戦略を完成させた社民政党(および共産党)だった。戦後デモクラシーが花開く中、特定の社会階層に根ざしつつ、その利益の実現を訴えて、選挙を通じてこれを実現していくという、今日でも共有されている素朴な政党政治のイメージは、1960年代に完成されたものだ。

もっとも戦前までは、例外を除き、デュヴェルジェのいう議員らによる政党(会派)たる「幹部政党」こそ、政党としては支配的な地位にあった。その限りにおいて、戦後の政党政治が勝ち得た新たな民主的な正当性は、政党組織が党員や支持者を包摂する組織を生成・維持していることを前提としていたのである。

数字でみれば、1960年代の西欧各国では、政党の種類を問わず、国民の約15%が何らかの党員だった。組織政党たる社民政党、共産党、キリスト教民主主義政党は、党員の納める党費やその献身的な政治活動によって、その政策的な実効性や応答性を担保していた。さらに重要なのは、このような党員や支持者の忠誠心を当てにして安定的な支持構造が中期的に期待できたことで、その結果として長期的な政策の構想や実現が可能になり、逆説的に政党間競争を穏健なものとし、民主制の安定に寄与したことだ。

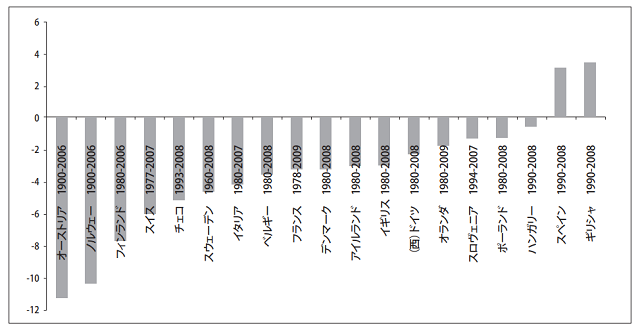

もっとも、こうした構図は80年代から少しずつ崩れはじめ、2000年代になって崩壊の度合いを強めていく。1980年に党員/有権者の比率は10%を下回るようになり、2000年代後半は5%にまで低下する。図3は、1980年代から2000年代にかけての欧州各国における党員/有権者比率を示したものだが、スペインとギリシャという南欧諸国を除いて、どの国でも党員数は大きく減っていっている。90年代の支持基盤拡大の模索と、こうした組織的後とは決して無関係ではない。

図 3 各国政党の党員数の推移(有権者比、年)

(出典)Ingrid van Biezen and Thomas Poguntke (2014)” The decline of membership-based politics,” in Party Politics, 20(2).

具体的には60年代から進んだ社会の個人化と、これと比例した非政治的態度の定着や政治参加様式の変化、産業構造のサービス業への転換によって、動員のための組織を維持することが難しくなったことなどを原因としていよう。

たしかに、党員の減少は政党そのものの衰退を意味しない。政治学者スカロウは各国の政党組織比較から、草の根レベルでの政治活動はむしろ活発化しており、自発的で自律的な政党内組織が90年代以降に生まれ、「党員なき政党」が新たなモデルになりうることを提案している(Beyond Party Members,2014)。これは、日本でも自民党がネット党員、民主党/民進党がサポーター、立憲民主党がパートナーズといった準党員的なステータスを設けていることとも関係している。

またイギリス政治を専門とする近藤康史は、組織的な拘束が弱まり、執行部の自律性が高められることで機動的な路線転換が可能となり、これが選挙での優位につながる可能性があると強調する(『社会民主主義は生き残れるか』2016年)。

もっとも、安定的な支持構造を失った社民政党は、党費ではなく国庫補助金に頼り、党員集会や党大会に代わってマーケティング手法を用いた、機動的で応答的ではあるものの、短期的で場当たり的な政策に依存する「上からの動員」を余儀なくされる。

これが政治学者パーネビアンコのいう「選挙プロフェッショナル政党」の姿となる(『政党』1988=2005年)。党指導部では組合出身者の割合が低下し、市民運動家や官僚出身者が政策形成を担うことになる。もともと幹部政党や議員政党と異なる支持構造や組織的基盤を持った社民政党が、同じような戦略を採用すれば、それまでの社民政党の安定を相対的にもたらしていた組織的特性も失われることになる。

社民政党の環境条件:労働と政治の分離

各国ごとに様々なパターンがあるものの、そもそも20世紀の社民政党は労働組合、もっといって労働世界と切り離せない存在だった。組合が政党をつくったイギリス、政党が労組を組織化したスウェーデン、組合と政党が協働したドイツ、互いが反目したフランスやイタリアなど、労働を政治を切り結ぶかたちは色々であっても、両者が同じ陣営に位置するのは当然であり、これが20世紀後半に花開くの社民政治の基盤となった。

いいかえれば、社民政治は、工業社会が発展する中、労働者階級の政治参加に道を開き、資本主義と議会制民主主義とを和解させなければならないという歴史的要請から生まれた。

しかし、現代ではこうした環境的条件を提供する前提が足元から崩壊しつつある。労働社会学者ロベール・カステルの見立てによれば、先進国で19世紀から発展してきたのは、無産階級である労働者の賃労働を制度的に認め、これを社会権とセットとすることで社会統合を進めるという様式だった(『社会喪失の時代』2009=2015年)。つまり、労働と社会的保護を不可分なものとし、その上に社会保障や福祉制度を作り上げることで、社会は不平等を避け、安定を実現したのである。その担い手となったのが、社民政治でもあった。

カステルはもっとも、現代において20世紀までの社会統合の様式は維持し得ず、社会的な保護を必要としない「超過する個人」と、社会的保護すら受けられない「欠乏する個人」との両極に引き裂かれてしまっている、という。言い換えれば、先進国はゲーテッドコミュニティに住む人間と、住む場所すらもたないホームレスとで構成され、両者をつなぎ得た「労働」そのものの意味合いが双方にとって異なったものになってしまっている。これは所得や資産の多寡や格差以上の不平等社会の到来を意味する。

実際、イギリスでは雇用主から依頼がある時だけ就労する「ゼロ時間契約」が全労働人口の1%から5%を占めるといわれている。OECD(経済協力開発機構)は過去25年間、正規雇用の倍以上の速度で非正規雇用が拡大しているとしている。その一方で、フィンランドやオランダなどの自治体では市民に対して無条件に所得を保証する「ベーシック・インカム(最低所得保証)」が試験的に導入されており、社民政党を含む、すでに少なくない政党の公約に掲げられることもある。

しかし、こうしたベーシック・インカムの発想は、労働と所得を分離させることにある。固定的で安定的だった労働のあり方は、流動的で非連続的な働き方にとって代わられ、先進国製造業もデジタル経済やグローバルなサプライチェーンに置き換えられつつある。そして、それは社民政治が土台から揺らいでいることを意味するのだ。

労働を通じた社会的参加と社会的包摂が求められたことが、社民政治の存在理由だった。しかし、技術革新と生活様式の多元化、それを許容する社会の個人化は、20世紀に完成した社民政治の足元を構造的に切り崩していっているといえる。

と冒頭に示した西欧社民の歴史的衰退とこうした構造的変化は直接的な因果関係は持たないかもしれない。しかし、社民政党や社民政治の存在理由を考るとき、こうした環境的な変化を考慮に入れないわけにはいかないだろう。

社民政治の歴史的課題と日本への示唆

これまでの議論をまとめよう。

まず、不可避的になっているかにみえる西欧社民の歴史的な衰退は、社民の存在根拠だった労働者層に対する経済的保護が撤回され、さらに政党組織を通じた包摂が行き詰まったこと、両者が補完的になることで可能となっていた社会統合、すなわち労働と社会的保護の結びつきが行き詰まりをみせていることの表れだという仮説を提示した。しかも、これは、社民政党の政治的な生存を目指した合理的な戦略がもたらした意図せざる結果であるということは、問題の根はより一層深いものしている。

ところで、こうした西欧社民の経験は日本にとってどのような意味を持つのか。

経済に占める製造業の割合と製造業雇用者数が相対的に低下しており、他方で非正規雇用・短期雇用の労働者が増加していっているという点では、欧米と日本は同じトレンドにある。また、政治にあっては、左派政党の側の社会的・文化的リベラルの度合いが強まっていっているいう点でも同じ傾向を有している。

問題は、こうした社会状況と政治との結びつきだ。近年実施された社会調査では、非大卒男性を中心に、社会的・政治的疎外感を覚えて排外主義的傾向を持ち、他方では経済的平等を求める傾向が認められるという(橋本健二『新・日本の階級社会』、吉川徹『日本の分断』)。こうした意識を政治の側が利用しようとするのではなく、それを緩和するような政策や措置を取らない限り、日本でもポピュリズム政治の台頭と社民政治の衰退は避けられないかもしれない。

実際、鉄鋼、造船重機、非鉄、建設などの産業別労組である基幹労連の組合員への2017年春のアンケートでは、自民党支持率が民進党を上回るようになっている。社民と労働者層の歴史的邂逅は日本でも解けつつあるのではないか。

「あらゆるファシズムの勃興は、革命が失敗に終わった証である」とはドイツの思想家ベンヤミンの言葉だが、社会のもっとも脆弱な層に政治が十分な庇護を提供することができなければ、それは日本におけるポピュリズム政治の涵養につながることは間違いない。

プロフィール

吉田徹

東京大学大学院総合文化研究科国際社会科学博士課程修了、博士(学術)。現在、同志社大学政策学部教授。主著として、『居場所なき革命』(みすず書房・2022年)、『くじ引き民主主義』(光文社新書・2021年)、『アフター・リベラル』(講談社現代新書・2020)など。