2015.07.13

わたしたちは何を見ているのか――写真とサイエンス 視野を拡張するビジュアル表現

SYNODOSとSYNAPSEのコラボ連載の第3回です。

SYNAPSEは様々な異分野と出会うことでサイエンスの情報が流れる新しい回路を構築することをその設立の目的としています。そのため、前回のレポートのように主体となってイベントを開催するだけでなく、他のメディアとコラボして科学にまつわるイベントを開催することもあります。

このことで、SYNAPSEだけでは届けることが出来ない層まで私たちの考えを届けることができます。そこで、今回は他メディアとSYNAPSEがコラボしたイベントをレポートしたいと思います。

Living with Photographyをテーマに、 様々なフォトグラファーによる展覧会の紹介や、写真のあるライフスタイルの提案など、写真にまつわる情報を幅広く発信するIMA CONCEPT STOREにおいて、SYNAPSE Lab. メンバーである塚田有那が中心となって、連続トークイベント「写真とサイエンス−視野を拡張するビジュアル表現−」が開催されました。

最先端の天体望遠鏡が捉えた天体写真から、顕微鏡が映し出すミクロの世界、物理学や数学者の見る数式が紡ぎだす高次元、はたまたヒトの脳が作りだす仮想世界。科学が取り組むイメージの世界に注目し、多彩な科学者と、同じく様々な領域でビジュアル表現に挑むアーティストを迎え、写真やイメージのあり方を両者のクロストークから探るという趣旨の全4回の連続講義です。

それぞれの回で登場する科学者とアーティストからどんなビジュアル世界が垣間見えたのか、 まずは各回をおさらいしながら、レポートをしつつ、裏テーマとして見えてきたものについても論じていきたいと思います。各回のゲストは以下の方々です。

第1回 宇宙編(天文学)

第2回 細胞編(生物学)

田尾賢太郎(脳科学者)、高木正勝(音楽家/映像作家)

第3回 超次元編(物理学)

橋本幸士(物理学者)、山口崇司(映像作家/d.v.d)、鳴川肇(建築家)

第4回 SR編(代替現実)

藤井直敬(脳科学者)、湯浅政明(アニメ―ション監督)、森本晃司(アニメーション監督)

今回はあえて、どんな科学的な知見をレクチャーしたかということよりも、ゲストのアーティスト側から、科学者側に投げかけられた問いに焦点をあててお話したいと思います。このような問いを投げかけてもらえるからこそ、研究者でもあるSYNAPSEメンバーがこのような活動を続けていると言っても過言ではありません。

第1回:宇宙編「宇宙のランドスケープ」

科学を発展させた1つの強い欲求とは何か。それは「見えないモノを見たい」という想いであろう。宇宙にまつわる研究の発展は、まさにそのような過程を辿っていると言えそうだ。

シリーズ初回で、様々な望遠鏡がとらえた宇宙の写真を題材に、宇宙について語って下さったのは国立天文台の福士比奈子さん。対談のお相手は「一家に1枚宇宙図」の制作を手がけ、今なお宇宙図をアップデートしつづけているアーティストの小阪淳さん。

望遠鏡には可視光をとらえるものの他に、我々人間にとっての可視光以外の光である、様々な波長の電磁波を捉える電波望遠鏡やX線望遠鏡などがある。当日はまず、それら望遠鏡によって撮られた写真、それによって分かった新しい宇宙の知見について福士さんが解説してくれた。

遠くの微弱な光をはっきり捉えるためには、大きな望遠鏡を作らなければならない。そのためには、光を集める大きな反射鏡もさることながら、集めた光を画像として取り込むための高感度なCCDカメラの開発など、様々な技術の進展が必要だった。それらが成し遂げられたことによって、肉眼では見ることの出来ない遠くの星をみることが可能になる。

さらに「そこにあるはずだが可視光で見えないモノ」を観測するために、電波望遠鏡などの様々な波長の電磁波に対応した観測機器が使われる。これによって、より詳細に天体の動態を見ることができる。例えば、星が生まれる様子や死んでいく様子が、より詳しく映し出されるようになった。

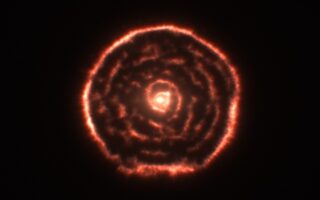

Credit: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)

アルマ望遠鏡が見つけた不思議な渦巻き星 – 新たな観測でさぐる、死にゆく星の姿ALMA望遠鏡について詳しくは こちら

このように観測されたデータの蓄積によって、現代では宇宙全体の様子を再構築することが可能になっている。

そして、その観測データや理論モデルによって描かれた宇宙の全体像を、国立天文台4次元デジタル宇宙プロジェクト、通称4D2Uが開発をするMitakaというソフトウェアで私たちも体感することが出来る。

また、国立天文台三鷹キャンパスの4D2Uドームシアター(立体視のデジタルシアター)に赴けば、大きな空間の中で、専門家によるナビゲーションとともにMitakaが映し出す宇宙を体験することも可能だ。

イベント当日は、立体視メガネをお客さんにかけて頂き、可搬式の立体視システムで投影されたスクリーン上の映像を楽しんでもらった。テレビゲームのコントローラで操作される画面は、地球を出発してあたかも宇宙を旅するかのようなインターフェースになっている。

小阪さんからは「一家に1枚宇宙図」の解説と、古代から近代に至るまで世界各国に存在した「宇宙図・宇宙観」について話をしてもらった。その上で「Mitakaで描かれる宇宙に対しての異論」も大胆に披露してくれた。要点は次の通りだ。

宇宙はその誕生以来、膨張し続けている。光の速度は有限であるから、天体からの光が地球に届くまでには時間がかかる。1万光年離れている星というのは、光の速さで1万年かかる距離の分だけ地球と離れているということなので、今見ているその星の光は1万年も前に星から発せられたものになる。

つまり、遠く離れた星の姿ほど昔のものになる、ということ。Mitakaで「宇宙旅行」をする場合も遠く離れた星は、空間的に遠くに存在するように描かれている。ここで、はじめの宇宙の膨張の話を思い出して欲しい。

宇宙は誕生以来膨張し続けているので、逆に言えば昔の宇宙ほど小さかったと言える。遠くにある星の光ほど昔のものなので、その当時の宇宙は今よりも小さい。にも関わらず、遠くの星に向かうほど(過去に戻るほど)宇宙が広がっているように見えるMitakaの描き方はおかしいのではないか。これが小阪さんの指摘だ。

この矛盾は、宇宙があまりにも広大なので、人間の日常的感覚から離れ過ぎているためにおこる。時空間の変化を、「今」という一つの時空間におさめて描画するというのが非常に困難だからだ。仮に正確に描画できたとしても、理解が難しいものになるかもしれない。

実際は日常でも、今目の前で話している人の姿も言葉も、それらが伝わるのにかかる時間の分だけ自分が感じているよりも少し昔に生み出されたものだが、私たちはそれを認識できない。

小阪さんのMitakaに対する前述の指摘から「一家に1枚宇宙図」は生まれた。このことからも観測データの描画、表現の仕方、その答えは必ずしも一つとは限らないということがよくわかる。もしくは、その表現の仕方には、観察者や解析者の恣意性が入り込む余地があるということは、科学者も常に注意を払わなければならないことであると言える(自戒)。

最近は、アートやデザインの領域においてもなんらかのデータ(例えばエクセルやCSVファイルに記載された行列)を変換し、それを描画、立体化、映像化することで作品が作られることが増えている。

データを元にプログラミングによって作品を作る人々が増えたため、データ処理という点で、科学者とクリエイターの間に共通言語が産まれつつある時代ではないかと最近では感じている。

この宇宙図の作成は、天文学者とクリエイターが同じ土俵にたったことで可能になったのではないかと、思わずにはいられない。

第2回:細胞編「ミクロのワンダーランド」

続く第2回では、理化学研究所脳科学総合研究センターの田尾賢太郎さんと映像作家で音楽家の高木正勝さんがゲスト。当日は、まず序論として2014のノーベル化学賞の話も含む顕微鏡の歴史から田尾さんがレクチャーしてくれた。第1回の望遠鏡同様、顕微鏡の話も「見えないモノを見る」、その技術的挑戦の歴史と言える。

ただし、望遠鏡がより遠くのもの、広大な宇宙を見ようとするのに対し、顕微鏡観察はより小さなもの、微細な構造を見ようとする逆のベクトルの行為になる。

そして、可視光では見えないものを望遠鏡では電波の検出によって可視化したのに対し、生物学の世界では、特定の物質に特定の色素を結合・融合させることで可視化するという歴史を辿ってきた。その色素も、肉眼で見えるものから蛍光フィルターを介して特定の波長の光を検出するものまで様々である。

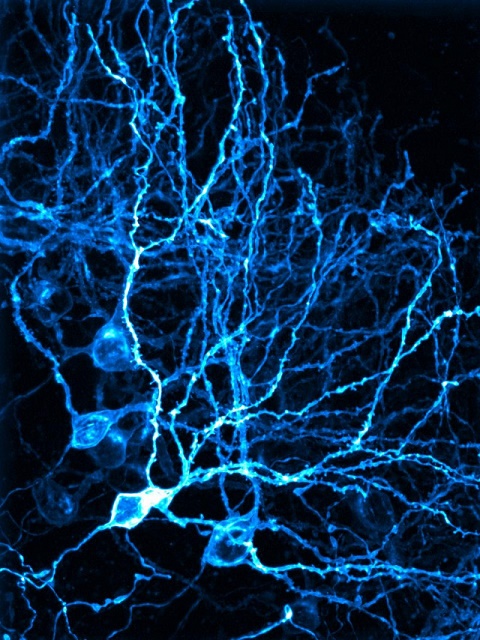

近年では「1分子レベルで見る」ための分解能と感度への挑戦が続いている。当日最初の話題は、1906年ノーベル生理学・医学賞受賞者でもあるラモン・イ・カハールのスケッチの話だった。

田尾さんが、カハールが如何にありのままの脳の形態を観察し、スケッチすることに腐心したか、そして次世代ではどのような技術革新が試みられ、どこまで詳しく、そして正確に見ることができるようになってきたかを、様々な画像と共に解説してくれた。

この序論部分が終了した時、高木さんからある質問が投げかけられた。「ありのままに見る・撮るとは、どういうことか。そもそもそれは可能なのか?」。さらに話が進み、特定のものを如何に可視化するか、その先端技術とそれによって明らかにされた知見の話になると「あぁ、見たいモノに特化してるんね~」と高木さんが言う。

これらの質問には、冒頭から科学者としても突き刺さるものがあった。現代の生物学では、物質レベル、分子レベルで生命現象を可視化し、そのメカニズムや意義を理解しようとする時代になっている。すなわち、ミクロなレベルで見つけ出した物質の動態から、マクロなレベル、つまり生命現象の全体像を説明しようとしているのである。

しかし、実際には、細胞の中でうごめく物質の種類は何万、何十万とあるにもかかわらず、一つの研究で見ることができるのはせいぜい数種類である。

仮説に基づいて、現象の原因と思われる物質に焦点を定め、観察をしても、果たしてそれは生物全体としての「ありのまま」を見ていると言えるのであろうか。 あまりにも、捨象しているものが多いのではないか。髙木さんはそう直感したのだと思う。「ありのままを見る」とはどういうことなのかを注意深く考える必要があるだろう。

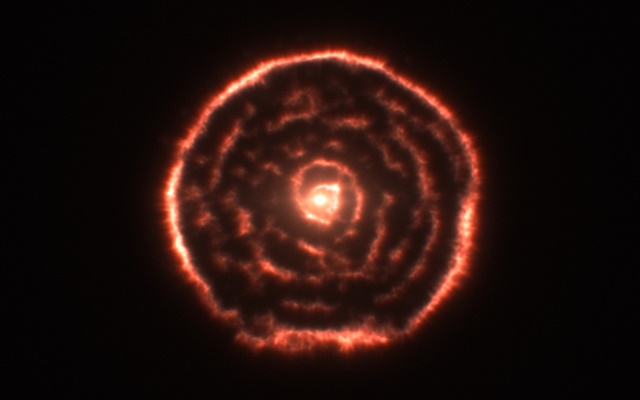

たとえば、現在では、ある程度の厚みがある生体試料を何層にも区切って画像を撮影し、再度重ね合わせることで奥行きのある画像のほぼ全ての位置でピントが合った画像を撮影することができる。

共焦点顕微鏡というシステムが一般的だが、例えば、木の陰が奥行きの質感を保ったまま壁や地面にくっきり投影されているところを想像してもらうと、日常的感覚で理解してもらえるだろうか(実際には影と違い、色の濃淡も撮影される)。

共焦点顕微鏡で撮影したマウス歯状回顆粒細胞(提供:田尾賢太郎)

この画像によって、立体情報の「あるがまま」を二次元に落し込むことができる。しかし、我々人間の視覚は、奥行きのあるものを、全ての位置にピントが合った状態で見ることが出来るだろうか。

単に、自身の中心視野にあるものに自覚的になっている(ピントを合わせている)に過ぎず、周辺視野は常にぼやけているのではないだろうか。それにもかかわらず、そんな像を見ても、我々は何も違和感を感じていない。

科学の様々な手法は、見えない何かのあるがままの姿を見ようとしているというよりも、観察者である我々人間が認識できる範囲内に見えないものを見えるように落し込んでいる、と言った方が良いのかもしれない。そこに落し込む過程で、何段階かの”フィルター”を介して、変換を行っているのだ。

もちろん、そのようにして得られた情報には価値があり、様々な現象を解明する手段になった。その一方で、髙木さんが投げかけた疑問は、その観察も「一つの視点からの観察に過ぎない」ということを示唆している。例えば、神経細胞の活動を色の変化で表した「イメージング動画」を見て髙木さんが言った例はこうだ。

「この会場のお客さんにみんなで歌を歌ってもらい、それを写真で撮影してみよう。確かに、みんな歌っているように見えるだろう。でも、もしかしたら中には口パクしているだけの人もいるかもしれない。」

たしかに口パクは、その会場の歌声には寄与していないにも関わらず、写真だけで判断すると口パクしている人を歌声の「構成因子」であると誤認してしまう。逆に、口は小さくしか開いてなくても、声は出していて全体の歌声に貢献している人もいるだろう。このような現象を、科学の用語に言い換えるなら、擬陽性と言って良いだろう。

確立された科学的手法には、確固たる価値がある。しかし、そのフォーマットに安住してしまっては、存在し得る他の可能性に目を向けられなくなる。そんなことを、トークを聴きながら、自戒を込めて思ったのだった。

その他にも、田尾さんの写真は数種類の色を使って情報を重ね合わせたものが多かったため、レイヤーの話しにも及んだ。

髙木さんの代表作である girls 。この映像では、明度によって映像を何段階かに分け(8 bitのソフトウェアでは2の8乗で明度を256段階に区切ることが出来る、もしくは256段階の濃淡で表現されている)、そのレイヤーごとに色を着けて重ね合わせているといった制作にまつわる話しや、普段聴いている音にも、主に聴こえている主音の他にも、色々な音が混ざり合っているということを、髙木さん自らがホーミーの実演によって披露した。

さらに会場全体でホーミーを練習したことで、物の見え方や聞こえ方が手法によって大きく変わり得るということを参加者全員が実体験を伴って体験できたことだろう。

第1回、第2回を通して、小阪さんと髙木さんはともに、観察者の視点、その視点のレイヤー、そして解釈といった行為に対して、より広い可能性があることを指摘していたように思える。

情報を分解してから組み立てるといった行為には、その方法論において科学とアートに差違がある。 しかし、そのような行為を通して同じように世界のあり方を眺め、世界を記述・表現してきたということには多くの共通点がある。お二人からの問いかけはそれ故のものであり、同時にエールだったように思う。

第3回:超次元編「11次元空間は可視化できるか?」

第3回は、理論物理学の世界において、数式で語られる次元を如何に可視化するかという試みで、過去の2回とは少し異なる。第1回と2回のように、可視化されたものから考えるのではなく、可視化されてこなかった数学的思考を可視化しようという話しである。

まずは、橋本さんから超ひも理論の解説をしていただき、その後、我々の視界(2次元もしくは3次元)に通常は落とし込めないもの(多次元)を、橋本さんと山口さんが共同して画像化する現在進行形のプロジェクトの一部を見せて頂いた(6次元の可視化など)。

SYNAPSEの塚田と、サイエンス会社員を自称する成田真哉氏がこのプロジェクトを数年にわたってコーディネートしている。

鳴川さんからは、自作の全方位カメラを用いて立体を写真という平面に落とし込む話、立体である地球上の位置関係を正確に地図という2次元に落とし込む話、2次元(設計図)からは想像しづらい構造物の話をしていただき、2次元と3次元を行ったり来たりする心地のプレゼンをしていただいた。

直感的には理解出来ない、容易にはイメージ出来ないものを、会場全体が頭をひねりながら想像していた。そんな抽象度の高い回だった。鳴川さんの話しが、建築という我々の日常に寄り添ったものを通したものだったので、我々の理解を助けてくれたように思う。

生物学が主な専門で、現代物理学を理解していない我々が解説文を書くことはいささかはばかられる想いがするのだが、橋本さんの話で印象的だったのは、超ひも理論とは、一つの美学である、という言葉だった。

宇宙の誕生までも説明し得るこの世界の理を、いかに美しく説明するか。そのためには、6次元や11次元といった、我々の直感では扱えないものを想定する方が、かえってキレイに説明が出来るというのだ。

もちろん、そのような次元を考えるには、橋本さんをはじめとする理論物理学者でも「切り口が必要」だという。4次元を切れば3次元になり、3次元の断面は平面になり、一般人にも分かりやすくなる。その切り口をどのように物理学者の頭は把握しているのか、見ているのか。それを映像化しようというのが、山口さんと橋本さんらのプロジェクトだ。

第3回は、非専門家が理解するには非常に難しい、かなり非日常的な思考を要する回であったが、しかし、1-3回全てを通して感じる共通点もある。

それは、いずれも人間の認識論に深く関わるということ。何かを観察しようとするとき、そもそもヒトはそこに何があると想定しているのか。何を見ようとしているのか。逆に、何を見ないままでいるのか。見ていないことに気付いているのか、いないのか。

それらに自覚的であるにせよ、ないにせよ、我々は何らかのカタチで世界を切り取って見ている。もしくは、切り取ってしか見ることができないのかもしれない。

そもそも、世界に存在する情報が膨大すぎるため、切り取らなくては認識が出来ないのかもしれない。昨今は、科学の領域はもちろん、経済学や社会学、マーケティングにおいても、膨大な量のデータを扱うことが出来る時代になりつつある。

しかし、コンピューターを用いてもそれらを扱うにはコストと時間がかかるし、それら膨大な情報の中に世界の理を説明し得る意味のある構造があったとしても、その構造が人間の認識を越えていた場合、捉えることが出来ない可能性もある。

科学の力をもってしても、人間の認識や思考体系にそったものしか理解しえないのではないか。つまり、科学も結局のところは、人間がリアリティを感じるものをディテクトしているに過ぎないのではないかという疑問がわいてくる。

同時にそこから「人間は一体何にリアリティを感じるのか」という問いも立ち上る。写真というものも、必ずしも我々が普段見ているように世界を切り取っているわけではない。

しかし、世界を静止画として認識しているわけではない我々にとっても、妙にリアリティを感じたり、涙が溢れるような感情を誘起したりする写真がある。我々にとってのリアリティとはなんなのか? 最後は、そんな我々の認識論そのものをテーマとする回である。

第4回:SR(代替現実)編「現実と虚構が交わるイメージ」

ゲストは「マインドゲーム」、「ピンポン」などで知られるアニメーション監督の湯浅政明さん、元STDUIO 4℃創設メンバーであり、「次元爆弾」や「アニマトリックス」、「SHORT PEACE」のオープニングアニメ、さらに近年では演劇の一部演出も手がけた同じくアニメーション監督の森本晃司さん。

そして、ヘッドマウントディスプレイ上でリアルタイムの映像と過去に撮影した映像とをシームレスに映し出すことが出来る代替現実(SR)システムを開発した脳科学者の藤井直敬さん。アニメイション監督と脳科学者という異色のクロストークは、私たちが認識する「世界の現実感」を揺さぶるものとなった。

講義は森本さんと湯浅さんのこれまでの映像作品の紹介から始まった。色とりどりのアニメイションがスクリーンに映し出された。独特の映像はすぐさまスクリーンへと人の意識を集中させる。時間の都合上、ほんの短い紹介だったが、冒頭から濃密な時間が流れた。

宇多田ヒカル「Passion」に登場するアニメイションパートは本当に美しい

その後、同じスクリーンに、現実と虚構の狭間という観点からSRシステムについて説明したスライドが映された。これまでのバーチャルリアリティシステムとの違いや、SRだからこそ可能になった体験などについて、藤井さんから熱のこもった概説がされた。

「ヘッドマウントディスプレイを使って人の感覚をハックする。その限界をスペックのせいにしてもしょうがない。大事なのはそのシステムを使う人間を見つめること」

スペックに逃げるのではなく、それを使う人間の認識のことを考えなければ、人がリアリティを感じるような体験を与えるシステムは作れない。脳機能を研究する藤井さんだからこそ達した結論だといえる。

事実、SRシステムは現実に追いつくために映像などのスペックを上げるのではなく、虚構と現実を同一のビデオ映像として扱い、見ている人が現実だと思っている「体験(映像)」のクオリティをシステムで実装可能な質まで落とすことで、体験者の感覚を騙すことに成功しているという。

虚構のクオリティを現実に合わせるのではなく、現実のクオリティを虚構に合わせるという意味で、これまでとは真逆の発想だ。このことで、現実と虚構は地続きになり、境界は曖昧になる。

代替現実(Substitutional Reality:SE)システム

“リアリティ”を追求したからといって、そこに大きな意味があるとは限らないことを、SRシステムは明確に示している。とくに、藤井さんが開発した段ボールとiPhoneで構成されたスマホVR・ハコスコは、ハイクオリティの追求とは別の道への可能性を示している。

X Realityの付録となっているハコスコXを体験するSYNAPSE Lab. Kと某ショップ店員

興味深いことに、トークが進むにつれ、全く同じことをアニメイションも示唆していることが徐々に明らかになっていった。CG技術が発展し、本物に迫るクオリティの映像が作られるようになった昨今、アニメイションにも積極的に3DCGが取り込まれるようになった現状がある。

その一方で、森本さんや湯浅さんのアニメイションには物理演算エンジンが苦手とするデフォルメや、物理法則に縛られずに縦横無尽に動き回るキャラクタァ達が頻繁に描かれている。

宙を舞い、輪郭を絶えず変化させながら踊る女や、ビルを飛び越える主人公。ギラギラと光彩を放つ大きな瞳。急勾配を勢いよく駆け上がる家族の姿。現実世界ではあり得ない光景が広がっているにもかかわらず、私たち視聴者はそこに妙なリアリティを感じ、感情移入する。

「昔のテレビゲームって、森とか自然とか全部ドットで描いてあって、本物と全然違う。けれど、ぼくらにとって、あれは本当にワクワクする森だったんだ。下手なCGよりよっぽどリアル」

「シンプルな線でデフォルメされているのに、ちびまる子ちゃんに懐かしさを感じてしまう不思議。」

緻密に描けば視聴者の感情を喚起できる訳ではないという森本さんと湯浅さんの言葉は、先の藤井さんの言葉と驚くほど重なる。

もちろん、映像への没入感という意味ではSRとアニメイションには大きな違いがある。しかし、パノラマ映像へ没入するキッカケと、アニメイションに感情移入するキッカケには「リアルにすればいい訳ではない」という重要な共通項が存在しているように思えた。

その後、視覚と聴覚に依存するアニメイションとSRはその他の感覚に訴えかけることが可能なのか、仮想現実は私たちの社会にどんな影響をもたらすか、その先にどんな未来が待っているか、など壮大な話が膨らんでいった。しかし、やはり根底には「私たちは何を現実として認識しているのか」というテーマが常に潜んでいた。

ここまで見てきたように、連続講義ではこれまで「宇宙」、「細胞」、「次元」、そして「虚構と現実」をテーマに講義が重ねられてきた。毎回、それぞれのテーマに基づく議論が深められたが、そのどれにも、見えないモノを見ようとする人間の根源的欲求と、その先に何を認識しようとしているのかという認識論があった。

最終回であるこの講義は、人の視野に直接訴えかけるビジュアル表現がテーマの中心に据えられており、これまでの講義を束ねる回となったと言える。

私たちは何を見ているのか、そして、見ようとしているのか。夜空に輝く星は、あなたの掌の細かな皮膚は、あるいはあなたがいるその部屋の空間は、本当に目に見えている通りの姿なのだろうか? 今感じているモノの見方を少し変えてみると、また別の世界が浮かび上がってくるかもしれない。

芸術などの創作物はクリエイターの研ぎすまされた感性とロジックで、科学は研究者の積み上げたデータと理論で、このテーマに向き合っているように思えて仕方が無い。異なる階層で様々なモノを見つめ続けるヒトはいったい何を見たいのか、その疑問に少しでも近づくためのヒントがたくさん散りばめられた講義だったのではないかと思う。

今回、IMAさんから「写真をテーマに」というお題を頂き、IMAのファンの方々が期待するようなイベントが出来るのかどうか、我々としてはとても不安を感じたのではあるが、このイベントに来て下さった皆さんが実際にファインダーを覗くときの視野が、少しでも拡張さていれば幸いである。日常を捉える視野を拡張することで、講義の内容がさらに拡張することを期待しつつ、レポートを閉じる。

(文:おかべしょうた・菅野康太)