2015.03.18

高橋克也被告裁判・証言草稿──地下鉄サリン事件20年に際して

私は、2015年3月17日、「最後のオウム裁判」と称される高橋克也被告の裁判に、証人の一人として出廷することになった。この文書は、そのために作成した草稿である。実際の裁判における証言は、事前に用意した文書の読み上げが許されなかったこと、弁護人との問答のなかで話が進められたことなど、本文書とはやや内容や形式が異なる(とはいえ、大きな点での差異はない)。

はじめに

宗教学を専攻しております、研究者の大田俊寛と申します。オウム真理教に関しては、これまで、2011年公刊の『オウム真理教の精神史──ロマン主義・全体主義・原理主義』(春秋社)と、2013年公刊の『現代オカルトの根源──霊性進化論の光と闇』(ちくま新書)という、二冊の本を執筆して参りました。現在は、埼玉大学の非常勤講師として教壇に立っております。

私は1974年(昭和49年)生まれであり、現在40歳です。地下鉄サリン事件が起こった1995年は、私がちょうど20歳の成人を迎えた頃であり、宗教学の研究者となる道を志した時期でもありました。

それから20年が経過したことになりますが、そのあいだオウム事件というのは、私にとって常に気に掛かる事柄の一つでありました。ここ数年でようやく、先ほど名前を挙げました二冊の本を執筆し、私なりの仕方でオウム事件に対する総括を行うことができましたので、本日はこうした研究の成果を踏まえつつ、証言させていただきたいと思います。

私が証言させていただく内容は、大きく分けて五点あります。まず第一点は、これがもっとも大きなテーマとなりますが、オウム真理教とは何だったのか、また、オウムの掲げた思想や世界観とはどのようなものだったのか、ということです。

その他の多くの刑事事件と異なり、オウム事件の大きな特殊性は、それがある「宗教的理想」の実現のために行われた、すなわち、いわゆる「思想犯」であった、ということにあります。

このような特殊性があるために、オウム事件は、事件の動機や手段について、常識的な考え方ではなかなかハッキリと理解できない、具体的に言えば、オウム真理教はいったい何のために数々の殺害事件や傷害事件を起こしたのか、さらには、何のためにサリンを製造し、散布するに至ったのか、ということがなかなか理解できない、ということになってしまいます。

私の本日の証言としては、まず最初に、オウムの掲げた宗教思想とは全体としてどのようなものであり、最終的には何を目標にしていたのか、という大枠の部分をご説明したいと思います。

次に、第二点として、オウム的な思想はどのような仕方で作り上げられたのか、についてお話しします。オウム真理教の教義は、教祖である麻原彰晃の独創と独断のみによって築き上げられたと、一般的には考えられがちですが、実際にはそうではありません。オウムより先に存在した数々の宗教団体、大手出版社発行の雑誌や公共放送を含むさまざまなメディア、そしてなかでも、何人もの宗教学者が、実質的にオウム真理教の成立と発展を後押ししてきた、という状況がありました。オウムの思想や世界観が形成された歴史的経緯について、簡単に説明させていただきます。

第三点としては、高橋被告を含め、当時の若者たちの多くがなぜオウム真理教に引き寄せられていったのかということについて、死生観の空白、物質主義的価値観への疑義、学問の流行、という三つの側面からご説明いたします。

そして第四点として、オウム真理教に対する当時の宗教学者たちの対応、また、宗教学者がオウム事件に対して背負うべき責任についてお話しし、この場をお借りして、宗教学者の一人として公式に謝罪させていただきたいと思っています。

最後に第五点としては、高橋被告が17年にわたる逃亡生活を送らざるを得なかったのはなぜか、また、私たちは、地下鉄サリン事件から20年目に当たる現在、おそらく最後になるであろうオウム裁判を行っているわけですが、その意義はどこにあるのか、ということについて、手短に私の見解を述べさせていただきます。

オウム真理教の世界観とは

それでは、まず第一点の、オウム真理教とは何だったのか、ということからお話ししていきたいと思います。

私は、今から3年ほど前の2012年、『atプラス』という雑誌の企画で、オウム真理教の元幹部であり、現在はオウム後継団体の一つの「ひかりの輪」代表を務める上祐史浩氏と、「オウム真理教を超克する」というテーマで対談をしたことがあります。

その対談は言うまでもなく、オウム事件を改めて反省・総括することを目的として行われたのですが、そこで上祐氏は、オウム真理教の最終目標が「人類の種の入れ替え」にあった、ということを発言しています。上祐氏の発言は、次の通りです。

「八八年がひとつの転機だったとすれば、それは麻原の考えのなかに、普通に人類を救済するのではなくて、「人類の種の入れ替え」を行うという考え方が出てきたからです。これは、修行をせず悪業を積む大半の普通の人たちを滅ぼしてしまい、修行をして善業を積む者たちのみの国をつくるという意味だったのです。」(『atプラス』13号、26頁)

オウム真理教が宗教団体として正式に発足したのが87年のことですので、88年というのは、かなり早い段階の話ということになります。その時期からすでに、麻原を中心とするオウムの上層部のあいだでは、教団の活動の最終目的が「人類の種の入れ替え」にある、ということが共有されていたわけです。

オウム事件について考察する上で、まずは、オウム真理教の最終目的が「人類の種の入れ替え」にあった、ということを念頭に置いていただきたいと思います。

それでは、「人類の種の入れ替え」とは、具体的にはどのような事柄を意味しているのでしょうか。それを分かりやすく図式化すると、次のようになります。

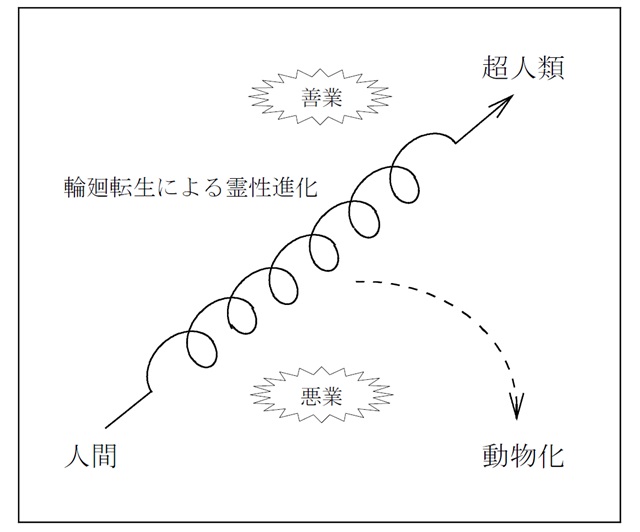

この図は、私の著作の『現代オカルトの根源』に掲載した「霊性進化論」の図式をもとに作成したものであり、オウム真理教の世界観の全体を表しています。オウムは一般に、きわめて複雑な教義を備えた宗教と考えられていますが、実際にはその根幹部分を取り出すと、これほどまでに単純な世界観から成り立っている、ということです。

それでは、この図の内容について、簡単に説明します。オウム真理教において、もっとも大きな前提となっていた考え方は、ヒンドゥー教や仏教に由来する「輪廻転生」という死生観でした。

「輪廻転生」の概要については、おそらくご存じかと思いますが、簡単に言えば、人間の魂は、神々や動物を含むさまざまな存在への転生を繰り返しながら、永遠に生き続けるという考え方となります。図の中心に描かれた螺旋は、人間の魂が輪廻転生のサイクルを繰り返す、ということを表現しています。

そして、オウム真理教の教義の特徴は、輪廻転生という伝統的な死生観に対し、「進化」という近代的な概念を付け加えたところにありました。すなわち、人間は、輪廻転生を繰り返しながら、自らの魂をより高いレベルのものに「進化」させる。

取りわけ、オウム真理教の教え、より具体的には、「最終解脱者」である麻原彰晃の教えに従って修行すれば、人は魂を速やかに進化させることができる。

その結果、オウムの修行者は現在の人類を超えた「超人類」に進化し、こうした人間たちを中心として、「真理国」と呼ばれるユートピア国家が樹立されることになる。これが、オウム真理教の活動目標として、一般にも広く公言されていたものでした。

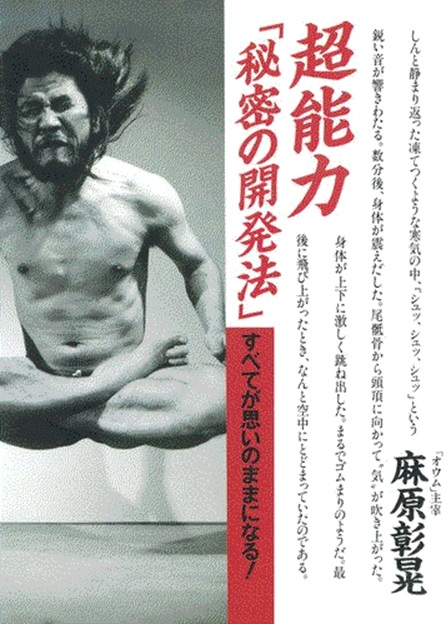

例えば麻原彰晃は、1986年に公刊された彼の処女作『超能力「秘密の開発法」』(大

和出版)の末尾で、次のように述べています。

ごくふつうの人間が、超能力修行によって次々と超能力を獲得し、神々に近くなっていく。これは別にSF小説の話ではない。すでに現実化しているのである。そして、具体的な手段が本書に示されているわけである。(中略)超能力を持ち、それと同時に霊的に進化し、精神と肉体の向上を果たした新人類の時代がやって来るのではないかと考えているのである。その時代は、すべての調和がとれていて、美しく平和であるに違いない。

(麻原彰晃『超能力「秘密の開発法」』199~200頁)

しかしながら他方、現在の人間のすべてが、霊の「進化」の道を歩んでいると考えられたわけではありません。そうした人々はむしろ少数派であり、多くの人々は、物欲に塗れて自らの魂を堕落させている、その結果、霊的に「退化」し、「動物化」している、と見なされました。麻原彰晃は、1988年に行われたある説法において、それを次のように表現しています。

今の人間というのは、動物以下だと私は思っている。ものすごい数の生き物を殺していると。ものすごい数の嘘をついていると。一体どっちが救済として正しいんだと。(オウムの活動は)仏教的な行き方というよりも、むしろ救世主的な行き方というのかな、管理する側の行き方というか、そういう行き方になるだろう。つまり今の人間が動物化した以上、あるいは動物以下になった以上、それをコントロールしなきゃならない。

(NHKスペシャル『未解決事件File.02 オウム真理教』より)

このようにオウムの世界観は、図で示した通り、現在の人類は、霊的に進化して超人類になる人々と、退化して動物化する人々の二つに分かれる、という考え方から成り立っていたわけです。

さらにオウム真理教においては、活動を展開させる過程で、悪行を重ねることによって生じる霊の退化、人間の動物化が、ある「秘密結社」の手によって組織的に行われているという幻想が広がっていきました。それが、「ユダヤ=フリーメーソン陰謀論」と呼ばれるものです。

麻原彰晃の説法においては、金融・メディア・教育・政治などのあらゆる分野が、密かにユダヤ=フリーメーソンの支配を受けており、それによって人々が、食欲・性欲・暴力といった物質的欲望に縛りつけられているということが強調されました。

また、ユダヤ=フリーメーソンの支配は近い将来に完成し、それによって日本人は、「家畜」として洗脳支配されるようになる、という危機意識が煽られたのです。ユダヤ陰謀論というのは歴史的には、ナチスによるホロコースト(ユダヤ人の大量虐殺)の引き金ともなったきわめて危険な思考法なのですが、それと同種の幻想に、オウムもまた取り憑かれていた、ということになります。

こうしてオウムは、ユダヤ=フリーメーソンに支配された日本社会を崩壊させるため、そしてある意味では、動物に堕ちようとしている人々の魂を「救済」するために、70トンという大量のサリンの製造に着手することになりました。これは一説によれば、70億人の殺害が可能となる分量であった、と言われています。

あくまで一般の信者に対しては、修行による超人類への進化と、ユートピア国家の樹立計画しか公にされていなかったのですが、その背後では、魂が堕落したと見なされる人々に対する大量殺戮計画が進められていたわけです。

このようにして、社会のマジョリティを、「動物化した人々」から「超人類」へと入れ替えるということが、「人類の種の入れ替え」という言葉が意味する内容であった、というわけです。

地下鉄サリン事件がなぜ引き起こされたのかについては、首謀者である麻原彰晃が明確な説明を行わなかったため、現時点ではハッキリとした理由を示すことができませんが、オウム真理教の世界観の全体像から考えれば、次のように推測することができます。

まず、オウムにおいては、霞が関に集約されている日本国家の中枢機構は、すでにユダヤ=フリーメーソンによってコントロールされていると見なされていたため、これに打撃を与えなければならないと考えたこと。そして、中央の官僚組織のなかでも、特に警察に打撃を与え、オウムへの強制捜査を妨害・阻止しなければならないと考えたこと。それによって時間を稼ぎ、大量のサリンを製造できる態勢を再び整え、最終的には、「人類の種の入れ替え」を目指した大規模テロ攻撃を画策していた──あくまで推測にすぎませんが、麻原彰晃の脳裏には、おおよそこういったヴィジョンが存在していたのではないかと思われます。【次ページに続く】

オウム的な思想を作り上げたのは誰か

(1)「霊の進化/退化」の理論

このように、結論部分だけをお聞きいただくと、これほどまでに荒唐無稽でSF的な計画がどのような経緯によって考案され、さらには、なぜ部分的に実行に移されたのかということが、不思議に感じられるかもしれません。

しかしこうした宗教思想は、特にオカルティズムの分野において今からおよそ150年前に流布し始め、20世紀の後半には、日本のオウム真理教のみならず、世界中でポピュラリティを獲得していたのです。

その歴史的経緯については、詳しくは先に挙げた私の二冊の研究書をご参照いただきたいのですが、ここではその概要をかいつまんでご説明したいと思います。

ここから、二番目の論点、すなわち、オウム的な思想を作り上げたのは誰か、というテーマに入っていきます。

先ほど述べたようにオウム真理教においては、「人間の霊魂の進化と退化」という観念が重要な位置を占めていたわけですが、こうした発想を世界で最初に打ち出したのは、19世紀後半に現れた「神智学」と呼ばれるオカルト的な宗教思想でした。

その創始者は、ロシア出身の女性霊媒師である、「ブラヴァツキー夫人」という人物です。彼女は世界各地で霊媒師としての活動を続けていましたが、1873年にアメリカに移住した際、同地でダーウィンの進化論がブームを起こしているのを目にし、それを霊魂論と融合させ、人間の肉体のみならず、霊魂もまた進化する、というアイディアを案出したのです。

「霊の進化」という考え方を中核とするブラヴァツキーのオカルト的な歴史観は、1888年に公刊された『秘密教義(シークレット・ドクトリン)』という書物において全面的に展開されています。そのなかで、人類は現世におけるさまざまな経験を通じて霊魂を進化させ、「神人」に近づいてゆく一方、堕落して「動物」に退化する人々もいる、ということが語られたのです。

神智学の団体である「神智学協会」は、1879年からインドに本部を置いて活動したため、霊の進化のためには、ヨーガや仏教の修行が有効であるという考えも説かれるようになっていきました。ごく簡単に言えば、「ヨーガや仏教の修行による霊の進化」という神智学の考え方が、オウム真理教の教義の原型を形作ることになったのです。

19世紀後半から20世紀前半にかけて、「霊の進化」の理論は神智学の内部で発展していきましたが、第二次世界大戦後の20世紀後半、1960年代に入ると、その中心地はアメリカ西海岸に移り、「ニューエイジ」の思想として大衆的なブームを巻き起こすことになりました。

「ニューエイジ」とは、日本語に訳すと「新しい時代」という意味で、具体的には、旧来の物質的文明が終焉を迎え、新たな霊的文明が勃興するといった、「霊的革命論」をその根幹としています。

「ヒッピー」と呼ばれる当時の若者たちは、物質文明から脱却して精神的に覚醒することに憧れを抱き、彼らの多くは、インドに渡ってヨーガの修行を実践したり、ドラッグを用いた意識変容を経験したりしました。

有名なところでは、イギリスの世界的なロックバンドのビートルズや、アップルの創業者であるスティーブ・ジョブズなどが、ヒッピー・ムーブメントにコミットしていたということをご存じの方もいらっしゃるかもしれません。

またアカデミズムの分野においても、UCLA出身の人類学者カルロス・カスタネダが、メキシコ先住民の呪術師に弟子入りし、さまざまなドラッグの摂取を通じて異次元の世界を体験するプロセスを描いた『ドン・ファンの教え』シリーズ(1968 ~)や、元ハーバード大学心理学部教授のラム・ダスという人物が、インドに渡ってマハラジというグルに帰依し、ヨーガの修行を実践するという内容の書物『ビー・ヒア・ナウ』(1971)等が生み出されていきました。

これらの書物は、「ヒッピーの聖典」として世界的なベストセラーとなり、オウム真理教にも大きな影響を与えたことが知られています。

ニューエイジ思想は、1970年代以降、日本にも流入し、さまざまな新興宗教の運動やオカルト・ブームを生み出すことになりました。

ここでは、オウム真理教と特に関連性の高い新興宗教団体として、桐山靖雄という人物によって創始された「阿含宗」(前身:観音慈恵会)について触れておきたいと思います。というのは、オウムの教祖の麻原彰晃を始め、幹部であった早川紀代秀や林郁夫など、オウム真理教を作り上げた何人かの人々が、かつて阿含宗に入信していたという事実があるからです。

高橋被告も、オウム以前に阿含宗に入信し、その教えを受けていました。初期の阿含宗の教義を一言で表現するなら、「ヨーガや密教の修行を積むことにより、人は誰でも超能力者になれる」ということになります。

桐山靖雄氏は、念力によって火を熾すことができると喧伝し、一般から「桐山密教」とおこ称されるブームを巻き起こしました。桐山氏の初期の著作である『変身の原理──密教・その持つ秘密神通の力』(1971年)や『密教──超能力の秘密』(1972年)等は、いずれもベストセラーとなっています。

しかし当然のことながら、ヨーガや密教の修行によって実際に「超能力者」になることはできず、80年代に入ると桐山靖雄氏と阿含宗は、教えの方向性を「超能力修行」から「祖先崇拝」へと変化させざるを得ませんでした。そして、それに失望した一部の信者たちが、阿含宗を離れ、麻原が設立したオウム真理教に入信してゆくことになったのです。

広く知られているように、初期のオウム真理教は、「空中浮揚」に成功したと称し、世間にアピールしていったのですが、これもまた、麻原彰晃の独創ではありません。

インドのヨーガ行者であり、アメリカに渡って「超越瞑想」という運動を創始し、ニューエイジの牽引者の一人となったマハリシ・マヘーシュ・ヨーギーという人物がおり、彼がすでに、ヨーガの修行によって空中浮揚が可能になること、超能力者が発する聖なるバイブレーションによって世界をユートピア化しうることを提唱していました。

このようにオウムはもともと、決して特異で独創的な宗教団体ではなく、国内外のニューエイジの運動を継承することによって成立した団体であった、と考えることができます。超越瞑想は当時、日本の多くの会社において、社員研修のプログラムとして採用されていましたので、そうしたことを切っ掛けに、オウムに入信した人もいたかもしれません。

先に述べた通り、「ニューエイジ」と称されるさまざまな思想では、人間の霊性を進化させることにより、物質文明から精神文明への転換を起こすことが主唱されていました。そしてこの考えは必然的に、現在の物質文明は遠からず破局を迎えるという、一種の「終末論」を引き寄せることにもなったのです。

例えば、阿含宗を創始した先述の桐山靖雄氏は、現在の人類(=ホモ・サピエンス)の文明から新人類(=ホモ・エクセレンス)の文明への転換が起こるということを、次のような仕方で提唱していました。

ホモ・サピエンスの知能がつくり出した文明は極限に達した。もしもこの世界が生き残ろうと望むならば、あらたな文明が生まれ出なければならない。(中略)限界に達した生物がさいごにえらぶ道は「集団自殺」である。いま、その集団自殺が地上に展開している。環境汚染と公害と戦乱──すべてホモ・サピエンス自身がつくり出したものである。結局、ホモ・サピエンスは集団闘争による集団自殺によって絶滅するであろう。(中略)滅びるべきものは滅び去るがよい。それでヒト・属は絶えはしない。あたらしい種の胎動がここにある。(中略)そのあとに、ホモ・エクセレンスはあたらしい科学、あたらしい技術、あたらしい宗教、あたらしい芸術をつくり出す。それは、ホモ・サピエンスとは比較にならぬ高度の知性と悟性が生み出したあたらしい次元のものである。

(桐山靖雄『密教』33~34頁)

オウム真理教が最終目的に位置づけていた「人類の種の入れ替え」と同様の思想が、すでに阿含宗でも説かれていたということがお分かりになるかと思います。ある意味でオウム真理教は、先行するさまざまな団体や運動においてすでに観念的・幻想的に説かれていた事柄を、文字通りに実現させようと試みた集団であったわけです。

(2)グルイズム

それでは、他の団体においては思想や観念のレベルに留まっていたにもかかわらず、なぜオウムだけが、具体的な実現に向けた行動に踏み出すことになったのでしょうか。

それについてはさまざまな原因を考えることができますが、その一つとしては、オウムにおいて顕著な「グルイズム」が成立したこと、すなわち、信者に対して、自らの意志を完全に放棄し、精神の導師である「グル」に帰依しなければならないとする刷り込みが徹底して行われたことが挙げられるでしょう。

そして、オウムのグルイズムに関しては、一冊の書物が決定的とも言い得る影響を与えました。それは、宗教学者・中沢新一氏が1981年に公刊した『虹の階梯──チベット密教の瞑想修行』(平河出版社)です。中沢氏の経歴と同書の内容は、次の通りとなります。

中沢氏は、東京大学で宗教学を専攻し、大学院の博士課程在学中の1978年にネパールを訪れ、あるグルに師事し、自らチベット密教の修行を実践しました。

その際に中沢氏は、研究者としての客観的立場を維持するという前提で修行に携わったはずなのですが、実際にはまったくそうではなかった、と言わざるを得ません。

中沢氏の目的はむしろ、ニューエイジ思想に染まった欧米のヒッピーたちがインドに渡り、ヨーガの修行に没頭したのと同じように、自分の心を満足させる生き方や世界観を会得することにありました。

およそ三年間にわたるネパールでの生活を終えた後、彼はチベット密教の修行のプロセスについて論じた『虹の階梯』という書物を著していますが、この本は学術系の出版社ではなく、阿含宗の出版部門である「平河出版社」から公刊されています。すなわち同書は、宗教の研究書と言うより、一つの実践的な宗教書として公刊されたわけです。

『虹の階梯』では、「心の本性」に到達することを目的とした密教修行のプロセスが詳細に説明されていますが、そのなかで特に印象深いのは、修行を進めるためには、自らの師匠(「グル」や「ラマ」と呼ばれる)に対して純粋な心で帰依しなければならない、と繰り返し説かれていることです。

師匠となる人物が、仏教者であるにもかかわらず平気で殺生を行っていても、それを理由として、彼を師として不適格であると判断してはならない。師匠は弟子に対して、暴力や虐待とも思えるような厳しい仕打ちをすることがあるが、そのような修行を避けてはならない。

なぜなら、「心の本性」に到達するための修行においては、自我や自意識を捨て去ることがもっとも肝要ことであるとされるからです。『虹の階梯』には、次のような一節があります。

さて、ありきたりの考えにしばられていれば、狩人みたいに生きものを殺したり、生きた魚を火にあぶる行者などに出くわしたら、眉をひそめ退散することだろう。しかし、成就者たちはしばしば人の理解を絶した力をふるうものだ。だから、何よりもうぬぼれや奢りを捨て、自分をむなしくして、純粋な心で相手を見つめていなければいけない。そうしなければ、せっかく精神の導師たるべき人が目の前にいても、それに気づかずに終わってしまうだろう。とにかく自分の導師を探しだしたいのなら、ありきたりの考えにしばられていてはだめだ。こうして求めるラマにめぐりあうことができたなら、ラマに自分のすべてを投げだすような純粋な信頼を託して、その教えのすべてをまるで瓶の水をそっくり別の瓶に移し変える気がまえで学びとっていくのである。

(ラマ・ケツン・サンポ+中沢新一『虹の階梯』147頁)

麻原彰晃は、渋谷でヨーガ教室を開いていた1983年頃、『虹の階梯』の読書会を行っていたと言われています。麻原はかつて阿含宗の信者でしたので、平河出版社から公刊される書物には、常に注目していたことでしょう。この意味で『虹の階梯』は、オウム真理教の出発点となったとさえ言って良いかもしれません。

そして、中沢氏が「ニューアカデミズムの旗手」と呼ばれ、社会のなかで知名度を上げていくにつれ、『虹の階梯』を読み、そこに書かれた修行を実践してみたいと考える若者が増え、その多くがオウムに吸い寄せられていきました。

さらには、麻原が教団において「グル(尊師)」としての絶対的な位置を占めるようになると、『虹の階梯』に描かれたような師弟関係は、隅々にまで徹底・浸透させられていったのです。

すなわち信者たちは、「自分をむなしくして」「自分のすべてを投げだすような純粋な信頼を託して」、グル麻原の指示に従わなければならない、と繰り返し教え込まれていきました。

オウムの犯罪を検証しようとする際には、常識的な判断では容易に理解できないことが、たびたび現れます。なかでも顕著なのは、教団上層部の指示によって、究極的には麻原の指示によって、信者が犯罪行為に及ぶとき、彼らがその行為の意図や目的、全体的な計画などを問い質そうとした形跡が見られないということです。

一般社会であれば、上司や先生から良く分からない理不尽な指示を受けたとすれば、人は普通、「どうしてそんなことをしなければならないのか」「何を目的にしているのか」「全体の計画のなかで自分が占めている役割はどういうものか」と問い直すでしょう。

しかし、オウムの場合にはそれが許されませんでした。グルの指示に対して疑問を抱くことは、修行が進んでいない証、あかしグルと一体化していない証、その信者の霊性が低い証、と見なされたからです。

オウムにおいては、「マハームドラー」(即身成仏を達成するための密教の修行法)という名称のもとで、理不尽なこと、不可能なこと、無意味なことにあえて従事させる修行が実践されていました。それは、狭隘で歪な自意識や固定観念から脱却し、解脱へと至るいびつ過程において、必要不可欠な修行であると捉えられていたのです。

オウム信者は、グルの指示に対して疑問を呈したり、反論することが原則的に許されなかった──こうした特殊な状況があったということを、今回の審理に際しては銘記しておいていただきたいと思います。

(3)ポワ──チベット密教の死生観

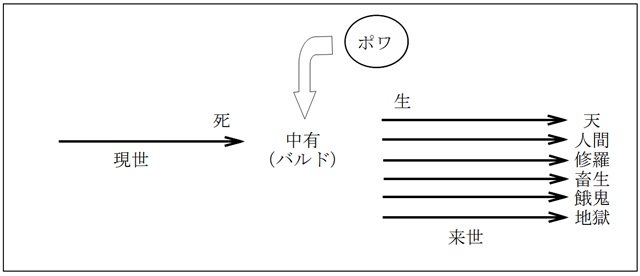

「グルイズム」の称揚の他にも、中沢新一氏の『虹の階梯』には、オウム真理教に大きな影響を与えたもう一つの重要な要素が含まれていました。それは、チベット密教の修行によって熟達することができるとされる「ポワ」(オウムの表記では「ポア」)という技法です。

ポワとは、簡単に言えば、「人の魂の行方を自由にコントロールする」技法を意味します。オウムの信者たちが、内心に葛藤を抱えながらも最終的には殺人を遂行してしまったのは、麻原彰晃のポワの技法によって、死者の魂を高い世界に移し変えることができる、すなわち、たとえ人を殺してしまったとしても、最終的には「尊師がポワしてくれる」と思い込んでいたことが、その主要な原因の一つであったと考えられます。

『虹の階梯』では、「ポワは、たとえいつ死が訪れても動ずることなく、確実に心(意識)を身体からぬきだして、より高い状態へと移し変えるための身体技法」( 280頁)と説明されています。

チベット密教においては、人が死を迎えると、の心は「中有」(チベット語で「バルド」)と呼ばれる生と死の中間状態に入り込み、そこにおいて、次にどのような転生を辿るか、あるいは解脱に至るかということが決定されたどると考えられています。

そしてポワとは、この中有の状態にある魂を操作し、より高い世界に転生するよう移し変える、という技法を指しているのです。

『虹の階梯』によれば、ポワには実際には、五種類の方法が存在します。そのうちの四つは、自らの魂を操作するための技法なのですが、最後の五番目に、他者の魂を操作する技法について記されているのです。その内容は、次の通りとなります。

五番目は「死者のポワ」である。人の臨終まぎわ、または死者の意識がバルドにある間、瞑想にたくみでバルドの状態にもよくつうじている密教行者が、死者の意識を追いかけ、つかまえて、悪い生存の状態におちこまないようにするポワである。臨終の床にある人が弱々しく息を吐いて、まだ次の息を吸いこまないうちにこのポワを行えば最も効果的で、その場合にはあまり力のない密教行者によるポワであっても、三悪趣(注:輪廻における、地獄・畜生・餓鬼の三世界)に再生する最悪の事態だけはなんとかまぬかれることができるといわれている。(中略)すでに身体をぬけだしてバルドにある意識にポワを行うためには、死者の意識がバルドのどの状態にあるのかを正確に見ぬく透視力と、その意識をつかまえ、ひきあげられるだけのヨーガの能力とがそなわっていなければならない。

(ラマ・ケツン・サンポ+中沢新一『虹の階梯』282~283頁)

このように『虹の階梯』には、優れた密教行者であれば、死んだ人間の魂を高い世界に引き上げることができる、と記されており、そして言うまでもなく、オウムにおいて麻原は、ポワの技術に熟達したグルと見なされていたのです。

このようなチベット密教の死生観は、『虹の階梯』のみならず、1980年代から90年代に見られた「チベットの死者の書」のブームを介して、日本全体に普及していきました。

「チベットの死者の書」とは、14世紀に発掘されたと伝えられる、チベット仏教の「埋蔵経典」の一つです。正式名称は『バルド・トェ・ドルチェンモ』と言い、日本語では、「中有における聴聞による大解脱」と訳されます。

そして、日本において同書の知名度が高まる切っ掛けとなったのは、NHKが1993年に放映したスペシャル番組「チベット死者の書」でした。

この番組は、中沢新一氏の監修によって制作され、派手なCGや音響を用いて死後の輪廻転生の情景がリアルに表現されると同時に、チベット密教の技法によって死者の魂の行方を導いていく様子が語られました。

さらに、この番組は同年、中沢氏の手によって、『三万年の死の教え──チベット『死者の書』の世界』という書籍としても公刊されています。ちなみに同書は、高橋被告の逮捕時の所持品に含まれていたことが報道されていますので、最近に至るまで、高橋被告にとって重要な意味を持つ書物の一つであったと考えられます。

1993年以降のオウムの布教活動においては、このようなNHKのスペシャル番組を録画したビデオが、積極的に活用されることになりました。

輪廻転生の死生観や、死者の魂をコントロールするという秘法は、何もオウムだけが唱えているわけではない。それは、公共放送や大学教授もすでに認めている話なのだ──と。こうした社会的風潮によって、末期のオウム真理教の運動が陰に陽に後押しされていったということは、無視し得ない事実であると思われます。

以上、第二のテーマ、すなわち、オウム的な思想を作り上げたのは誰か、というテーマに関する大枠をお話しいたしました。いささか話が長くなってしまいましたので、最後に再び、簡単に整理しておきます。

冒頭でご説明したように、オウムにとっての最終的な目標は、「人類の種の入れ替え」でした。それは公には、修行によって人間の霊を進化させ、「真理国」というユートピアを建設する計画であると発表されていましたが、実はその背後には、霊を退化させ、堕落してゆく人々を粛清するという殺戮計画が隠されていました。

この計画を推し進めるため、オウムではある時期から、小乗(ヒナヤーナ)や大乗(マハーヤーナ)を超えた究極の救済方法、すなわち、「金剛乗(ヴァジラヤーナ)」あるいは「秘密真言金剛乗(タントラ・ヴァジラヤーナ)」と呼ばれる教えが説かれるようになります。

その教えのなかには、グルを絶対的な立場に置き、自己を空っぽにするよう努力すること、さらには、悪業を積んでいる魂を解脱者(=麻原)が判定し、場合によっては「生命をトランスフォームさせてあげる」、すなわち、殺害して次の転生に送り込むという内容が含まれていました。

これらは、チベット密教に存在する「グルイズム」や「ポワ」といった観念を足掛かりに、それを文字通りに解釈する、あるいは拡大解釈することによって導き出されたものと考えることができるでしょう。

このように、オウムの教義や世界観、およびそれに基づく犯罪行為は、「人類の種の入れ替え」「グルイズム」「ポワ」といった諸々の観念に支えられていたわけですが、注意しなければならないのは、それらのすべては本来、オウムによって独自に考案されたわけでも、広められたわけでもないということです。

「人類の種の入れ替え」という観念は、ブラヴァツキー夫人によって創始された神智学というオカルト思想、世界中にブームを巻き起こしたニューエイジの運動、阿含宗を始めとする日本の新興宗教団体等によって、すでに提唱され、流布されていたものでした。

また、グルイズムに依拠した修行の魅力や必要性を社会に訴えたのは、アカデミズムからお墨付きを受けた一人の宗教学者でした。

さらに、チベット密教の死生観や「ポワ」という技法については、NHKが制作・放映したスペシャル番組を通して広く認知されることになったのです。

ゆえに、オウムをまったく特異な例外的現象と見るのではなく、それはあくまで、社会全体から生み出されたものであるという視点を持つことが、この事件の裁定や総括のためには不可欠なのではないか、と私は考えます。【次ページに続く】

当時の若者はなぜオウムに引き寄せられたか

次に、第三の論点、すなわち、高橋被告を含め、当時の若者たちがどういう理由からオウムに引き寄せられていったのかということに関して、死生観の問題、経済の問題、学問の問題、の三点を指摘させていただきます。

(1)死生観の問題

まず第一に、死生観の問題です。現代の日本社会は実は、人々が共有する公的な死生観が欠如している、また、「死のリアルな姿」に直面する機会に乏しいという点において、歴史的に見てきわめて特異な社会であると言うことができます。

近代以前の社会であれば、例えば日本の「祖先崇拝」の信仰におけるように、死後は「祖霊(御先祖様の魂)」となって山に住み、盆や正月になると山から下りて子孫たちと交流する、あるいは、キリスト教やイスラム教におけるように、死後は長い眠りにつき、世の終わりに復活して神の審判を受ける、といった死生観が公的な仕方で存在し、人々のあいだで共有されていました。

ところが近代になると、「政教分離」の原則に基づき、公的領域が世俗化・脱宗教化され、それに伴い、公共的な死生観が姿を消していきました。一神教的な伝統が希薄である日本社会においては、その影響が特に顕著であったと言い得るかもしれません。

近代社会において、伝統的な死生観の喪失という欠を埋めるものとして登場したのものの一つが、19世紀中葉、フォックス姉妹という霊媒によって創始された、いわゆる「スピリチュアリズム(心霊主義)」という潮流でした。

スピリチュアリズムについては、俳優の丹波哲郎さんが制作していた映画『大霊界』シリーズや、江原啓之さんや美輪明宏さんが出演していた『オーラの泉』という番組を通して、その概要を御存知の方もいらっしゃるかもしれません。

その思想によれば人間には、物質的な肉体の他に「霊体」が備わっており、霊体は死後も「霊界」で生き続けて、相互の交流を続けることになるのです。

先に述べたブラヴァツキーの神智学は、こうしたスピリチュアリズムの死生観に、ダーウィンの進化論や、ヒンドゥー教の輪廻転生論を融合させたものと捉えることができます。それによってブラヴァツキーは、人間の霊魂が輪廻転生を繰り返しながら進化していき、最終的には神に到達するという、「霊の進化」の理論を構築したわけです。

神智学の死生観は、世界中で広く普及することになり、そして高橋被告も、阿含宗やオウム真理教の教えを通して、こうした死生観を受容していたということになります。

同時に、今日の日本社会では、「死のリアルな姿」に直面する機会の多くが失われています。近代以前の社会においては、人は家庭のなかで老い、病み、死んでいったため、死の姿はきわめて日常的なものでした。

しかしながら現在、大半の人々は病院の密室のなかでその生を終えることになるため、実際の死の姿は、なかなか人目に付かないものとなっています。

また、従来の社会においては、成年男子であれば、家族を守るため、国家を守るために、敵に対して戦いを挑むということが一つの重要な義務となっていました。そして男子は、敵との戦闘を通して、あるいは、戦闘のための予備的な軍事訓練を通して、「死との向き合い方」を学んでいきました。しかしながら現代では、軍事的職業が専門化され、一般人がそこから遠ざけられていることから、こうした機会も失われています。

よく知られているように、麻原彰晃が好んで口にした言葉は、「人は死ぬ、必ず死ぬ、絶対死ぬ。死は避けられない」というものでした。そしてオウムでは、「イニシエーション」と呼ばれる各種の修行の実践を通して、「死のリアルな姿」を自ら触知することが探究されていきました。

ある意味でオウムとは、現代の日本社会において欠如している「死のリアルな姿」を凝集点として興隆し、そのなかに多くの若者たちを吸い寄せ、最終的には、大量虐殺の遂行に至った運動として理解することができるでしょう。

(2)経済の問題

第二点としては、経済的な状況、より具体的には、「バブル景気」からの影響を考えることができます。オウムが出現した1980年代後半、日本社会は、後にバブルと称される空前の好景気の渦中にありました。

当時は、「ジャパン・アズ・ナンバーワン(世界一の日本)」という言葉が流行するなど、社会全体が一種の躁状態に陥り、「全能感」に浸されていた、ということができます。オウム真理教も、日本社会に蔓延していた異常な全能感から産み落とされたものの一つであったわけです。

同時にバブル経済は、物質的欲望の限界と空しさを教える出来事でもありました。当時の日本人は、好景気によって貯えた財力を用い、可能な限りの贅沢や娯楽に耽ろうとしていましたが、それらはむしろ、心理的空虚さや道徳的荒廃を生み出していきました。これに対し麻原彰晃は、現代の日本社会は、三毒=「貪・瞋・癡」と呼ばれる人間の煩悩に満ちとんじんち満ちており、それらを乗り越えて、純粋な精神的境地を目指すべきであると訴えました。

このような、物質的欲望を超越した高度な精神的境地への誘いは、これから日本社会の一員になっていこうとしていた若者にとって、大きな魅力を感じさせるものであったと思われます。

(3)学問の問題

第三点に、当時の学問の世界における風潮があります。まず文系について言えば、先ほどお話しした「ニューエイジ」の思想は、一般社会のみならず、大学の研究者にも大きな影響を与えました。

神智学の創始者ブラヴァツキー夫人の後継者の一人であるルドルフ・シュタイナーや、人類学者カルロス・カスタネダの著作は、大学内でもしばしば真剣に取り上げられ、その思想や「霊的革命論」に共鳴する多くの研究者を生み出すことになったのです。

中沢新一氏が自らチベット密教の修行を実践し、オウムの教義の土台となる『虹の階梯』を著したというのも、大学内に存在していたこのような風潮を前提としています。

また理系の分野では、ニューエイジの思想を自然科学の分野に応用した「ニューサイエンス」という流れがブームを起こしていました。

ニューサイエンスにおいては、近代科学の前提である、物質主義や要素還元主義を超克し、地球全体、あるいは宇宙全体を視野に入れた大局的な見地に到達すべきことが唱えられ、「ホロン(ギリシャ語の「全体」)」や「ガイア(ギリシャ神話の大地の女神)」といった概念が重視されました。

また、物理学における「相補性原理」や「不完全性原理」が恣意的に解釈され、素粒子のレベルでは、物質的領域と精神的領域が区別なく渾然一体となっている、ということが主張されました。

オウムにおけるユートピア社会論や超能力研究、「宗教と科学の融合」といった理念は、ニューサイエンスからの影響を色濃く被っていたのです。

高橋被告は理系の研究者であったわけではありませんので、こうした動きから直接的に影響されたのではないでしょうが、オウムの教義はただの理想論ではなく、学問的・科学的裏づけを持っているのだ、という主張は、その魅力を高める一つの要因となっていたことでしょう。

以上、宗教観や死生観の問題、バブル景気という経済的現象、学問の動向など、日本社会に内在していた数々の要素がオウムに対して影響を与え、若者がそれに魅力を覚える要因となっていた、ということを指摘させていただきました。

オウム事件に対する宗教学者の責任

第四のテーマに話を移します。以上のようにオウムは、世界や日本で流布されていた諸思想にその起源を持ち、また、各種の宗教団体やメディアのみならず、学者さえもが不用意に拡散させてしまった観念を集積することによって社会に生み出され、やがては猛威を振るうことになった、と理解することができます。

オウムによって為された個々の犯罪については、教祖の麻原彰晃を始め、それらに関与した信者たち一人一人が刑法上の罪を負うべきであることに異論の余地はまったくありませんが、しかしその場合にも、オウム真理教の形成と発展を後押しした周囲の人々が、思想的・道義的責任を免れうるというわけではありません。

なかでも、オウム事件に関して宗教学者が負わなければならない責任はきわめて重いと、私は考えています。ここで、著名な日本の宗教学者たちが、1995年の地下鉄サリン事件以前にオウム真理教をどのように評価していたのかについて、批判的に論評しておきたいと思います。

(1)中沢新一氏

最初に言及しなければならないのは、やはり中沢新一氏です。中沢氏は、1981年の『虹の階梯』に続き、83年に『チベットのモーツァルト』という書物を公刊しました。

この書物は正確に言えば、学術的研究書というより、一種の幻想文学といった内容であり、そのなかにはオウムの教えに繋がる要素がいくつも含まれていたのですが、まさにそれゆえにこそ大衆的人気を博し、ベストセラーとなっていきました。

また、同書に対して「サントリー学芸賞」という学術賞が授与されたこと、中沢氏が大学教員のポストを獲得したこと等により、学術とオカルト的幻想のあいだの垣根が限りなく低くなってしまった、ということを指摘しなければならないでしょう。

中沢氏は、89年12月と91年12月の二回にわたって、雑誌の企画で麻原彰晃と対談しています。それらは、「“狂気”がなければ宗教じゃない」(週刊SPA!)、「オウム真理教はそんなにメチャメチャな宗教なのか。」(BRUTUS)と題されており、その基本的な論旨は、宗教の本質は「狂気」や「反社会性」にあり、真の宗教は、宗教に本来的に備わる激しい生命力によって、既存の社会を突き崩していかなくてはならない、というものでした。その一部は、次の通りです。

麻原 オウムは)「反社会性」をもった宗教とも言われています。でも反社会性と言われれば、たしかにそのとおりだと思いますね。オウム真理教は、もともと反社会的な宗教なのです。

中沢 あらゆる社会的なスタンダードを乗り越えていく生き方を追求することが宗教の生命ならば、たしかにあらゆる宗教は本来「反社会性」を内に秘めているのだ、とぼくも思います。(中略)現代社会は、あらゆる手段をつかって、人間に人間の世界の外部にあることを見せないでいようとしているでしょう。これはもう、何かの陰謀です。宗教がそのニヒリズムを突き破って、生命と意識の根源にたどりつこうとするならば、どうしてもそれは反社会性や、狂気としての性格を帯びるようになるのではないでしょうか。ですから、その点については、オウム真理教の主張していることは、基本的に、まちがっていないと思います。

(『週刊SPA!』1989年12月6月号、18頁)

オウム真理教に対しては、この対談が行われた1989年から、「被害対策弁護団」や「被害者の会」による反対運動が開始されており、また、オウムの内情を取材したジャーナリストからも、危険な団体であるという警告が発せられるようになっていました。

しかし中沢氏は、そうした意見を浅はかなものと一蹴して耳を貸さず、「オウム真理教の弁護人」を自称し、反オウムの動きは、宗教の生命力を圧殺しようとするマスメディアの「陰謀」であると公言し続けました。

日本でもっとも著名な宗教学者と言っても過言ではない中沢氏が、オウムを一貫して擁護し続けたことは、教団の拡大と暴走を少なからず後押しした、と見なす必要があります。

(2)島田裕巳氏

次に島田裕巳氏は、1990年から、オウム真理教に対する論評を開始し、同教団と接触するようになりました。同年の年末には、熊本県波野村に建設されていた教団施設を訪問、麻原彰晃と面談し、オウムの施設は「予想以上にしっかりとしたものだった」、麻原は「思っていた以上に理性的な人物だった」と、好意的な評価を下しています。

また島田氏は、翌1991年、新興宗教団体の一つである「幸福の科学」を批判的に論じたことから、同団体による激しい抗議を受けるようになりました。

その直後の同年9月28日、テレビ朝日の「朝まで生テレビ」という番組において「激論! 宗教と若者」という企画が催され、オウム真理教と幸福の科学による公開討論が行われたのですが、麻原彰晃とともに同番組に出演した島田氏は、それまでの経緯から不可避的に、オウム真理教を擁護し、幸福の科学を批判するといったスタンスを取ることを余儀なくされました。

同番組を受け、翌月に執筆した「平成の『宗論』を読む」(『週刊朝日』1991年10月11日号)において島田氏は、「日本の仏教は世俗化しているために「オウム」が特異な集団に見えるが、むしろ仏教の伝統を正しく受け継いでいる」と論評しています。

そして91年11月4日には、気象大学校において、島田氏と麻原彰晃の対談講演が行われました。実はこの対談なかで麻原は、先述の「人類の種の入れ替え」に当たるような考え方、具体的には、物質文明と精神文明の対決が近いうちに勃発し、その際に「魂の二分化」が生じる、といった危険な思想を口にしているのですが、島田氏はこれに対して、目立った反応を示していません。

むしろ、幸福の科学への批判に関して麻原の主張に同調し、「朝まで生テレビ」の論争を振り返りながら、「とにかく、討論に積極的に加わったことで、オウム真理教がおかしな宗教ではなく、お話の中にありましたように仏教の伝統に根ざしていることが理解されてきたのではないでしょうか」(麻原彰晃『自己を超えて神となれ!』オウム出版、212頁)と述べています。

地下鉄サリン事件以前に島田氏は、日本の新宗教に関する専門家として、オウムについての見解を求められていたわけですが、実際には、オウムがどういう宗教であるかをまったく理解していなかった、と言わざるを得ないと思われます。

(3)山折哲雄氏

第三に、山折哲雄氏は、1991年の年末に麻原彰晃と対談、その内容は、「輪廻転生」を特集した『別冊太陽』(1992年春号)という雑誌に、「より高い世界へ転生するために」というタイトルで掲載されました。

そこではもっぱら、麻原が神秘体験や輪廻転生に関する持論を展開しており、山折氏はその話に何の批判も提起しないまま、宗教家としての麻原の資質を高く評価しています。

また、当時オウムは、違法行為を伴う熊本県波野村への強引な入植によって、地元の人々の激しい反発を引き起こしていたのですが、山折氏はそれについて、「宗教集団としては、最後まで俗世間の法律は無視するという手もあると思うんですよ」(100頁)と発言しました。

オウムはすでに、1989年の坂本弁護士一家失踪に対する嫌疑を掛けられ、1990年には国土利用計画法違反事件で逮捕者を出していたわけですから、やはり山折氏の発言は、不見識かつ無責任であったと見なさざるを得ないでしょう。

実際に、その頃オウムは、教団の拠点を熊本県波野村から上九一色村に移し、数々の兵器類の開発を本格化させることにより、文字通り「最後まで俗世間の法律は無視」しようとしていたのです。

(4)池田昭氏

最後に、池田昭氏について簡単に触れます。池田氏は、オウム真理教の顧問弁護士であった青山吉伸氏の著作『ファッショは始まっている』(1991年、オウム出版)において同氏と対談し、そのなかで、現在の日本の国家体制は「柔らかなファシズム」と呼ぶべき状態にあり、オウムへの取り締まりは不当な宗教弾圧であるという主張を展開しました。

また、地下鉄サリン事件直前の95年2月には、『週刊金曜日』という雑誌に「拉致された坂本弁護士の周辺に漂う権力介在の疑惑──坂本弁護士が関わっていたもう一つの事件」という記事を寄稿し、坂本弁護士を拉致したのはオウムではなく国家権力だったのではないかという、明確な根拠を欠いた陰謀論的憶測を表明しています。

地下鉄サリン事件から20年が経過した現在、当時の宗教学者たちの見解を改めて振り返ってみると、全体として言い得ることは、何人もの著名な宗教学者たちがオウムを肯定・擁護していた一方、その実態を正確に理解しようとした者、また、その危険性を明確な仕方で社会に伝えようとした者は一人もいなかった、ということです。

なぜこのような事態が生じてしまったのかということについては、ここで詳しく申し上げることはできませんが、その大きな原因としては、当時の宗教学が実は、中立的な立場よりもむしろ「反社会的」な立場に傾いていた、具体的には、物質文明から精神文明への転換を起こすというニューエイジ的な革命思想に密かに感染・同調していたということが挙げられると思われます。

現在の日本社会は、憲法にも明記されている通り、「信教の自由」が国民一人一人に対して保障されています。伝統主義的な考え方の持ち主からすれば、こうした近代的観念にこそ、すでにさまざまな問題が孕まれているということになるのでしょうが、そのことをいったん措くとすれば、「信教の自由」という原則が曲がりなりにも正常に機能するためには、世の中に存在する個々の宗教に対して、一体それがどのような来歴や性質を有しているのか、可能な限り中立的かつ客観的に明らかにする、という営みが必要とされることになります。そして宗教学は何より、そのような役割を果たすことを社会から期待されているわけです。

しかしながらオウム事件は、遺憾にも現在の宗教学が、そうした役割を果たすことができていないということを如実に露呈してしまうという出来事でした。私はこの場をお借りし、過去の宗教学がオウム真理教に対して判断を誤ったことを認め、一人の宗教学者として、深く謝罪の意を表したいと思います。誠に申し訳ありませんでした。

現在も日本の国内外では、宗教をめぐる問題が日々新たに引き起こされており、宗教学が担わなければならない役割は本来、大変重いものであると考えます。

また同時に、それゆえにこそ宗教学は、社会や歴史を考察する上で、大きな可能性を持った学問であると思います。今後は、過去の過ちから目を背けることなく、宗教学の立て直しに努力していくことをお誓い申し上げます。【次ページに続く】

地下鉄サリン事件から20年──「最後のオウム裁判」に際して

最後に第五点として、簡単に結論を述べます。これまで何度か申し上げたように、私たちは現在、地下鉄サリン事件から20年目という節目の年に、最後のオウム裁判に立ち会っています。そして、ここまで裁判が遅れた何よりの理由は、言うまでもなく、平田信被告、菊地直子被告、そして高橋被告が、およそ17年にわたる逃亡生活を続けていたからです。

それでは、高橋被告を含む三人は、そもそもどうして逃亡を続けたのでしょうか。もちろんそこには、罪や責任から目を背けて平穏な生活を送りたいという利己的な動機があったことは否定できないでしょう。

しかし、その他の大きな理由として、結局のところオウムにおいて追求された理想はどこまでが正しく、どこからが誤っていたのかということが分からない、また、現在の日本社会において、オウム事件を冷静かつ理性的な態度で裁いてもらえるのかということに確信が持てない、という要因も存在していたのではないかと私は思います。

私はまだ、高橋被告と直接言葉を交わしたことがあるわけではありませんが、弁護人やその他の方々からは、高橋さんは口数の少ない朴訥な人格であると伺っています。若い頃の高橋被告は、日々の生活を過ごすうちに、人はそもそも何のために生きているのかという基本的かつ根源的な問いに捕らえられ、次第に思い悩むようになり、最初に阿含宗に入信しました。

しかし、そこでは明確な答えを得ることができず、87年からオウム真理教に入信し、以降は出家修行者としての活動を続けることになったのです。

冒頭で申し上げたように、私はオウムの幹部であった上祐史浩氏を対談したことがあるのですが、そのとき上祐氏は、出家修行者としての活動を続けていた日々のなかで、自分が目指していることは本当に正しいのかという疑問を抱かなかったわけではなかった、と述懐していました。

しかしその際には、日本の名だたる宗教学者のみならず、チベット仏教の高僧を始めとするさまざまな宗教者たちが麻原彰晃を高く評価し、グルに従うよう助言したこと、また、その他のさまざまな知識人や文化人もオウムの活動を肯定的に捉えていることを想い起こし、湧き上がる疑問を打ち消していたとのことです。

ところが、地下鉄-サリン事件を契機にオウムの数々の犯行が暴露されると、こうした人々のほとんどがオウムから目を背けて口を閉ざす一方、オウムの特殊性や異常性のみを言い募る論調が支配的となっていきました。果たして、長期にわたってオウム事件から「逃亡」し続けたのは、高橋被告だけなのでしょうか。

高橋被告は当時、あくまで末端の信者の一人であり、事件の全貌を知り得るような立場にはいなかったこと、むしろ事件の全貌を見渡し、適切な裁定を下す役割は、20年後の現在、改めて事件に向き合っている私たちに委ねられているということを申し上げ、私からの証言を終わらせていただきます。

関連記事

■大田俊寛氏インタビュー「空虚な幻想」から目を覚ますために――オウム真理教事件の根底にあるもの

■髙岡豊「カリフ制樹立を宣言した『イラクとシャームのイスラーム国』の過去・現在・将来」

サムネイルSaya10「裁判所法廷の様子」

プロフィール

大田俊寛

1974年生まれ。一橋大学社会学部卒業、東京大学大学院人文社会系研究科基礎文化研究専攻宗教学宗教史学専門分野博士課程修了、博士(文学)。現在、埼玉大学非常勤講師。専攻は宗教学。著書に『グノーシス主義の思想――〈父〉というフィクション』(春秋社)、主な論文に「鏡像段階論とグノーシス主義」(『グノーシス 異端と近代』所収)、「コルブスとは何か」(『大航海』No.62)、「ユングとグノーシス主義 その共鳴と齟齬」(『宗教研究』三五四号)、「超人的ユートピアへの抵抗――『鋼の錬金術師』とナチズム」(『ユリイカ』No.589)など。