2014.06.26

新スウェーデンモデルに見る協同組合と政府──「転換X」にのっとる政策その3

第八回目となる連載『リスク・責任・決定、そして自由!』ですが、これまでのところで、次のようなことを確認しました。

1970年代までの国家主導型体制の行き詰まりを打開するために必要とされたことは何だったか。それはリスクのある事業は、その責任をもっぱらとれる人たちに決定をゆだね、政府は、リスクを減らして、人々の予想を確定する役割に徹するべきだということでした。これが本連載で「転換X」と呼んできた転換の正体だったわけです。前二回では、この転換にのっとる典型的な政策として、「ベーシックインカム」と「インフレ目標」をそれぞれ見てきました。

このことは決して、政府の財政支出規模を小さくすべきことも、政府の規制を緩くすべきことも意味しません。労働保護規制や環境保護規制が厳しいケースがあってもいいし、給付が巨額なベーシックインカムもあっていいのです。デフレ不況に落ちたら、中央銀行が作ったおカネで、政府が社会政策のために巨額の財政出動をしてインフレ目標の実現を目指す政策もあっていいわけです。

大事なことは、ルールが明確で、それ自体に行政権者の胸先三寸の判断の余地がないことです。それを実現するための政府による介入が否定されているわけではないし、ルールが企業の営利活動に大きな制約を課すことも否定されているわけではないのです。

しかし、この連載の初回でも述べましたように、この転換は世界中で「小さな政府」への転換と誤解されました。それで、1980年代のイギリスのサッチャー政権やアメリカのレーガン政権を皮切りに、財政削減や規制緩和を掲げる新自由主義政策が世界を席巻しました。そして、それが格差などの問題をもたらしたとなると、今度は1990年代から、イギリスのブレア政権の「第三の道」のように、多少それを手直しした政策路線が流行りました。しかしそれが労働者、民衆の境遇を改善することはなかったこともまた、連載初回に書いたとおりです。

連載『リスク・責任・決定、そして自由!』

第一回:「『小さな政府』という誤解」

第二回:「ソ連型システム崩壊から何を汲み取るか──コルナイの理論から」

第三回:「ハイエクは何を目指したのか ―― 一般的ルールかさじ加減の判断か」

第四回:「反ケインズ派マクロ経済学が着目したもの──フリードマンとルーカスと『予想』」

第五回:「ゲーム理論による制度分析と「予想」」

第六回:「なぜベーシックインカムは賛否両論を巻き起こすのか――「転換X」にのっとる政策その1」

第七回:「ケインズ復権とインフレ目標政策──「転換X」にのっとる政策その2」

第八回:「新スウェーデンモデルに見る協同組合と政府──「転換X」にのっとる政策その3」

「第三の道」のいろいろ

そもそも「第三の道」というのは、周知のように、イギリスのブレア労働党のブレーンであった、社会学者のアンソニー・ギデンズさんが打ち出した概念で、70年代までの社会民主主義勢力が担った高度な福祉国家を「第一の道」、80年代以降の新自由主義を「第二の道」として、そのどちらでもなく、市場の効率性と平等との両立を目指すと称したものでした[*1]。労働党はこのスローガンを掲げて、1997年に政権を取りました。

同様の路線として、1993年に就任したアメリカのクリントン大統領の「ニュー・デモクラット」路線や、シュレーダーさんが率いて1998年に成立したドイツ社会民主党政権の「新しい中道」路線、オランダで1994年に成立した労働党首班政権が進めた「オランダモデル」などがあげられます[*2]。

これらの路線が共通に掲げていたのは、新自由主義がもたらした失業など、弱者に対する「社会的排除」に対抗し、「社会的包摂」を実現することでした。つまり、失業者も障害者もみな、それぞれに社会の一員として活動を担えるように組み入れていこうというわけです。そのために、ただ困っている人におカネをばらまくのではなく、就労を後押しすることが重視されました。

そして、福祉などの社会サービスの供給については、かつてのような、政府が直接手厚く担う事業に戻すのではなく、新自由主義政府が効率性を重視して民営化を進めた路線を引き継ぎました。ただし、新自由主義がもっぱら視野に入れていたのは民間営利会社に任せることだったのに対して、むしろ、NPOや協同組合のような非営利事業体に任せることを重視しました[*3]。

[*1] 山口二郎『ブレア時代のイギリス』(岩波書店、2005)129ページ。

[*2] 住沢博紀「福祉国家と第三の道の政治学──グローバル化時代のモダン社会民主主義」宮本太郎編『福祉国家再編の政治』(ミネルヴァ書房、2002年)第9章。

[*3] 同上論文。また宮本太郎『社会的包摂の政治学──自立と承認をめぐる政治対抗』(ミネルヴァ書房、2013年)。

「新スウェーデンモデル」は「第三の道」か

このような点で、スウェーデン社会民主党が90年代以降掲げた路線もまた、「第三の道」の一種としてとらえられてきたようです。

北欧のスウェーデンは、よく知られているように[*4]、1970年代までは、国家がすべての国民に手厚いサービスを供給する、世界に冠たる高度福祉国家でした。しかし、長年これを担ってきた社会民主党が経済危機を招いて1991年に下野。保守中道連立政権は、「選択の自由革命」を掲げて[*5]、福祉事業の民営化に乗り出し、それまでの「高福祉・高負担」を修正しようとします。ところが、同政権は経済危機を一層悪化させてしまい、1994年の総選挙に敗北します。

しかし、政権に復帰した社民党は、保守政権同様に社会保障給付の削減を進めて財政均衡を実現し、「選択の自由」を掲げた福祉サービス供給の民営化も推進し続けました。2002年時点で大都市の介護サービスの三割は、主に協同組合である民間業者が担うようになったと報告されています[*6]。また、おカネの給付に際して就労を後押しする姿勢は、スウェーデンの方が、ブレア政権よりずっと前からの本家本元[*7]で、今日まで引き続いています。

このような点で、「従来のような温情主義的な大きな国家ではない」[*8]とされる「新スウェーデンモデル」は、たしかにブレア路線などの「第三の道」と共通するように見えます。

[*4] 以下の議論は、岡沢憲芙『スウェーデンの政治──実験国家の合意形成型政治』(東京大学出版会、2009年)。

[*5] 同上書、150-152ページ。

[*6] 岡澤前掲書168ページ。

[*7] 宮本前掲書42ページ、51ページ。

[*8] 篠田武司「新たなスウェーデン・モデルの形成」『季刊経済理論』第49巻第4号(桜井書店、2013年)、29ページ。

新スウェーデンモデルは他の「第三の道」と違う

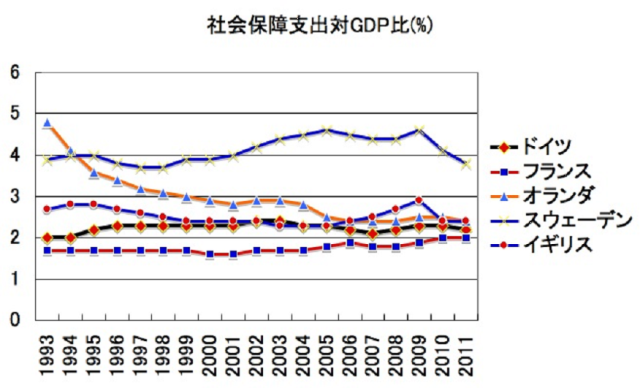

しかし、多くの専門家は、ブレア路線と新スウェーデンモデルは本質的に異なると指摘しています。何よりも、スウェーデンは福祉にかける財政規模という点から言えば、依然として十分「大きな政府」です。図表1は、社会保障支出の対GDP比のグラフ[*9]ですが、社民党が政権にあった1994年から2006年の間、減っているわけではなくて、他の国よりも高い割合を維持しています。

[訂正] 本記事に重大なミスがありました。大学院弊ゼミ修了生の熊澤大輔氏の指摘により発覚しました。上掲図表「社会保障支出対GDP比」は、うっかり対障がい者の支出だけを含むデータで作成しましたので撤回します。したがって、上記「図表1は、社会保障支出の対GDP比のグラフ[*9]ですが、社民党が政権にあった1994年から2006年の間、減っているわけではなくて、他の国よりも高い割合を維持しています。」も、合わせて撤回します。社会保障支出全体のGDP比で見ると、この時期、スウェーデンが福祉にかける財政規模は他の欧州所得と比べて特に大きいということはなく、傾向的に特に増やしたりもしていないということでした。ただし、スウェーデンが依然「大きな政府」であるとの記述には違いはないです。

たしかに、社会サービスの供給は協同組合などが担うようになりましたが、その資金は依然として国の予算でまかなっています。後述するように、ブレア型「第三の道」では、政府の設定する目的のために、限られた予算を効果的に使う狙いで、NPOや協同組合を利用しようという姿勢が強かったと思います。これが日本の民主党政権ともなるととりわけ、役所がなすべきことを安上がりに肩代わりさせる思惑があったように思います。

それに対して、2001年のスウェーデン社民党の綱領では、「医療、学校、ケアを選択できる可能性」を掲げる[*10]と同時に、「すべての市民は良き医療、学校、ケアに同じ条件で接近できるという原則」を強調しています[*11]。「この意味で、社民党の「個人の選択の自由」は、国家によって公的に、平等に支えられることが前提となっていた」[*12]とされています。

また、宮本太郎さんは、ブレア型「第三の道」と新スウェーデンモデルが、ともに「社会的包摂」を掲げながら、その方向性に本質的な違いがあると見て、ブレア路線のものを「ワークフェア型」、新スウェーデンモデルのものを「アクティベーション型」と呼んでいます。ここで宮本さんが「ワークフェア」と呼んでいるものは、「ちゃんと働かないとおカネをあげないよ」と、福祉を通じて人を就労にかりたてる仕組みを指しています。それに対して「アクティベーション型」というのは、人を社会の一員として組み入れる場は、別にすぐさまおカネをかせぐ場とは限らないという立場で、就労した方がトクになる仕組みはいろいろ作った上で、介護したり、療養したり、手に職をつけ直したりといった、就労の場の外のさまざまな活動を支える仕組みを指しています[*13]。

実際、イギリスのブレア首相とドイツのシュレーダー首相が「第三の道」の勝利をドヤ顔で謳い上げた「ブレア・シュレーダー宣言」がネット上でも読めますが[*14]、読んでみたら新しい古典派と見まがう文章ですね。その全体を貫く精神は、供給側重視ということです。旧社会民主主義は需要側ばかりに重きを置いていたからいけない、権利ばかり言って個人の責任を軽んじていたからいけないと言います。そして、税制も福祉も教育も、経済活動のやる気をおこし、競争力を高めて、人的資本を形成すること──要するに生産能力を高めることを促す仕組みでなければならないとしています。ワークフェアは、雇用問題もまた、供給側に主たる原因があるとする立場からの政策[*15]だと言えます。

それに対して「アクティベーション型」の場合は、宮本さんによれば、「完全雇用と就業率の向上が政府の責任」[*16]とされています[*17]。「北欧では公共部門における雇用の創出が女性の就労の受け皿になり、また職業訓練プログラムそのものが包摂の場となった」[*18]と言います。

[*9] ユーロスタットのデータより筆者作成。http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=spr_exp_gdp&lang=en “SPDEP”として、Social protection benefitsを選んだ。

[*10] 岡澤前掲書186ページ。

[*11] 同上書187ページ。

[*12] 篠田前掲論文26-27ページ。

[*13] 宮本前掲書第1章、第2章。

[*14] The Blair/ Schroeder Manifesto Europe: The Third Way/Die Neue Mitte

[*15] 「少なくとも第一期の労働党政権にあっては、目標はディマンドサイドを含めた完全雇用ではなく、労働力のサプライサイドでの、雇用可能性の向上にこそあったのである。」宮本前掲書54ページ。

[*16] 宮本前掲書17ページ。

[*17] スウェーデン社民党の2001年綱領では、「完全雇用は経済的目標であるのと同様に、社会的目標でもある。完全雇用によって、すべての人が福祉の創造に参加できる。また、失業がもたらす《社会の外に立たされているという感覚》を、それが生みだす不平等や人間としての苦難を、抑止することができる」とある。岡澤前掲書p.179。

[*18] 宮本前掲書14ページ。

金融緩和で雇用を増やした社民党

さらにここで、日本の社会政策系のスウェーデン論者からはあまり言及されないことについて確認しておきたいと思います。それは、金融政策のあり方が保守中道連合から社民党への政権交代に前後して変わっていることです。スウェーデンも一応中央銀行の独立は明示されていますが、以下で見るように、実際の金融政策の態度はそのときどきの政権の志向と一致しているように感じられます。

保守政権時代の1992年に、スウェーデンから海外に資金がどんどん逃げ出す事件が起こりました。そうすると、スウェーデンの通貨のクローナを売って外貨に交換して逃げ出すのですから、クローナが安くなろうとします。

政府と中央銀行はそれを阻止しようとして、クローナの価値を維持するためにあらゆる策をとりました。そこでクローナをどんどん買って外貨を売ったわけですが、それは世の中から自国通貨を吸収することになります。また国内に資金をとどまらせようとして、金利が一時500%になるまで引上げられました。これらは要するに、激しい金融引締め政策をとったということです[*19]。

その結果、企業がおカネを借りて設備投資することができなくなって、機械や工場建設資材が売れなくなり、それが波及してスウェーデン経済はひどい不況に陥ってしまいました。こうして、90年には1%台だった失業率が、94年には9%台にまで跳ね上がった[*20]のです。

結局、政府も中央銀行も通貨価値維持を諦めます。それまでは通貨価値を維持することが、中央銀行がおカネを出す基準でしたが、それがなくなったので、93年に新たな金融政策ルールとして、インフレ目標政策が導入されます。

こうした姿勢は94年に社民党に政権交代しても引き継がれます。通貨価値は下がるに任されました。インフレ目標政策もずっと続いています。すなわち、金融緩和的な経済運営がなされたわけです。

図表2は、黒実線がかつて中央銀行が使っていた割引率(公定歩合にあたるもの)、黒点線が今日中央銀行が金融政策の目安にしている金利、ピンクの線が中央銀行が参照に使っている為替相場(外貨の組み合わせのクローナ価値)です。二つの黒線が金融政策を表していて、上がると金融引締めで金利を上げていることを、下がると金融緩和で金利を下げていることを表しています。ピンクの線は、上がるとクローナ安、下がるとクローナ高を表します。おおまかに言って、二つの黒線とピンクの線は逆向き、すなわち、金融引締めすればクローナ高、金融緩和すればクローナ安になっていることがわかります。

![図表2 金融政策と為替相場[*21]](https://synodos.jp/wp2/wp-content/uploads/2014/06/graph22.png)

1992年の11月に固定為替相場維持を諦めて、大幅な金融緩和(黒線の急落)とクローナ価値の急落(ピンク線の急上昇)が起こり、それ以来、社民党政権(1994-2006)の間、基本的に金融緩和(黒線の低下)が続いて、クローナ価値を低く維持していたことがわかります。

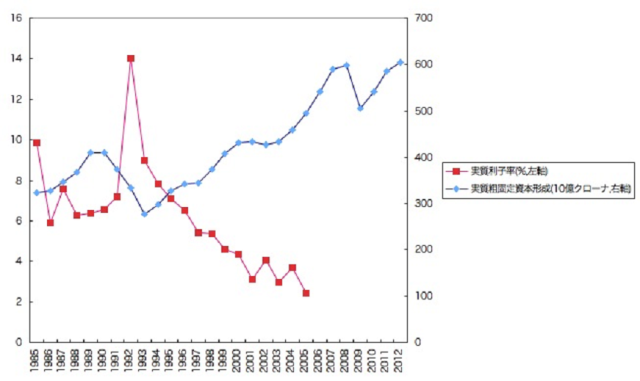

金融緩和して金利が下がれば設備投資が増えます。正確には名目金利から予想インフレ率を引いた実質利子率に反応するのですが、「実質利子率」ってデータにあるのかと思ったら、世界銀行のWorld Development Indicators[*22]の中に2005年までの数字がありました[*23]。その実体が何かよくわからないのですが、とりあえず、同じWorld Development Indicatorsの中で、設備投資にあたる「実質粗固定資本形成」[*24]とあわせてグラフにすると、次の図表3のようになりました。両グラフは基本的に逆に動いています。経済危機のときには、実質利子率が跳ね上がって設備投資が落ち込んでいるのですが、その後実質利子率がおおむね低下し続けることで設備投資が上昇し続けたことがわかります。

また、為替相場がクローナ安になれば輸出が増えます。為替相場の変動はだいたい1年後の貿易に影響するものです。さらに、1993年からEUの市場統合が始まり、1995年にはスウェーデンもEUに加盟したことで、輸出は画期的に伸びることになります。次の図表4は、為替相場と1年後の輸出の推移をグラフにしたものです。だいたい同じ方向にグラフが動いていることがわかると思います。

![図表4 為替相場と1年後の輸出[*25]](https://synodos.jp/wp2/wp-content/uploads/2014/06/graph41.png)

この両効果で雇用が拡大していきました。一時は10%に迫った失業率も5%台に落ち着き、社民党は悠々と2002年の総選挙を勝利することになります。

設備投資と輸出の合計の推移を、就業者数の推移と重ねてグラフにかくと次の図表5のようになります。就業者数は若干の遅れをもって動き、今日危機前の水準を超えて上昇し続けていることがわかります。

![図表5 設備投資と輸出の合計と就業者数[*26]](https://synodos.jp/wp2/wp-content/uploads/2014/06/graph52.png)

すなわち、雇用問題について、供給側の対策だけではなくて、需要側である就業の場を作ることで完全雇用を目指すのが北欧型アクティベーションだというのが宮本さんの見立てでしたが、スウェーデン社民党の場合、金融緩和政策を通じた総需要拡大政策もその重大な一環をなしていたということです。

ただし、失業率は今世紀に入って高止まりを続けています。社民党政権のパーション首相はこの問題に対して、「雇用はそのうちやってくる」と楽観して目立った対策をとらず[*27]、2006年に総選挙に敗れてしまいます。

そのあとを継いだ保守・中道連合は、中心政党の穏健党が「新しい労働党」と自称した[*28]ように、高福祉水準にもインフレ目標政策にも手をつけず、基本的に「新スウェーデンモデル」を継承することを約束しました。たしかにそれは大枠では守られています。図表2からもわかるように、2008年のリーマンショックに際しては、大胆で機敏な金融緩和を行い、大きくクローナ価値を下落させて、あっという間に危機を収めています。

しかし、図表2のその他の期間からは、基本的に金融引き締め気味の志向が伺われます。図表1からは、社会保障支出のGDP比がこの数年減少していることも見て取れます。また、宮本太郎さんからは、保守政権の「新しい労働党」というのは、ブレア労働党型のワークフェア志向の意味だったことが指摘されています。すなわち、「非効率で反生産的」とされた福祉プログラムが次々と廃止され、供給サイドに立って人々を労働に駆り立てる方向に、労働市場政策が転換されています[*29]。このような供給側政策でもちろん失業率が改善することはなく、8%前後の数字がこの五、六年続いています。

現在、インフレ目標が2%であるにもかかわらず、スウェーデンのコアインフレ率にあたる数値[*30]は、この一、二年1%に満たない値(ときどきマイナス)が続いています。このように十分な金融緩和がとられていないことについて、とうとうクルーグマンさんが「スウェーデンが日本化している」と痛烈に批判するに至り、物議をかもしています[*31]。

[*19] 岡澤前掲書158ページ。

[*20] http://ecodb.net/country/SE/imf_persons.html 元ソースは、IMF – World Economic Outlook Databases (2014年4月版)。

[*21] スウェーデンの中央銀行(Riksbank)のサイトのデータより筆者作成。 http://www.riksbank.se/en/Interest-and-exchange-rates/search-interest-rates-exchange-rates/

[*22] http://data.worldbank.org/country/sweden

[*23] Real interest rate (%)

[*24] Gross fixed capital formation (constant LCU).

[*25] 「輸出」は直接には、「世界経済ネタ帳」サイトより、http://ecodb.net/country/SE/bop_trb.html 元ソースは、OECD統計。為替相場は図表2のものと同じ。

[*26] 「就業者数」は直接には、「世界経済ネタ帳」サイトより、http://ecodb.net/country/SE/imf_persons.html 元ソースは、IMF – World Economic Outlook Databases (2014年4月版)。「実質粗固定資本形成」は図表3のものと同じ。「実質財・サービス輸出」は、前掲World Development Indicatorsの”Exports of goods and services (constant LCU)”。

[*27] 湯元健治、佐藤吉宗『スウェーデン・パラドックス──高福祉、高競争力経済の真実』(日本経済新聞社、2010年)、242ページ。

[*28] 篠田前掲論文28ページ。

[*29] 宮本前掲書47ページ。

[*30] 物価変動の激しい商品の影響をなるべく除いたインフレ率データ。スウェーデンの中央銀行は、”Trim85”と”Und24”と呼ぶ二種類の数値を、金融政策の指標に用いている。http://www.riksbank.se/en/Statistics/Macro-indicators/Underlying-inflation/

[*31] JBPress: みゆきポアチャ「「スウェーデンの日本化」論争勃発」

NPOや協同組合の供給を公的資金で支える

ここまでで時折触れたことでもわかるように、宮本太郎さんは、スウェーデン社民党政権で見られたアクティベーション型の社会的包摂を、これからの福祉システムのあり方として提唱しています。これからは、従来の「福祉国家」に替わって、NPOや協同組合も含むいろいろな担い手が「多元的に」活躍する「福祉ガバナンス」の時代になる[*32]と言い、その中でも、「政府がより大きな財政責任を引き受け、供給主体としては非営利組織が役割を拡大し、統制については政府、非営利組織などの協議が重視される場合」を「アクティベーション志向の多元化」、それに対して「財源としては利用者の自己負担の比率が高まり、また供給主体として営利企業が前面に出て、統制については市場の決定にゆだねる部分が増せば」「ワークフェア型の多元化」だとしています[*33]。

このように、サービス供給はNPOや協同組合などが地域の中で担い、利用者はそれを自由に選び、政府が十分な予算をかけて資金的に支えるという、あるべき福祉システム像は、今日多くの論者の共通イメージになっているように思います[*34]。しかし、実は、私の学部学生時代の指導教員である藤田暁男さん[*35]は、まだNPOという言葉もないころから、このような、非営利組織や協同組合などの比重がいまよりずっと高くなった社会システムを構想し、とくに、地域コミュニティにおける、福祉、医療、保育、教育などにそれらの事業体の活動領域を見出す先駆的議論をしていました。

藤田さんの理論的探究はすでに私のゼミ生時代の80年代半ばには始まっていましたが、その後97年には、スウェーデンのヤムトランド地方の地方都市を調査し、新スウェーデンモデルを目の当たりにしています。当時、スウェーデンの高度福祉国家は破綻したと伝えられることが多かったのですが、どっこい実際には、地域コミュニティの中でさまざまなタイプの協同組合が活躍して、ネットワークを形成して地域の福祉サービスを支えている充実した福祉社会が発展していたわけです。これを見て藤田さんは、自分の展望に確信を持ったわけです。

[*32] 宮本前掲書191ページ。

[*33] 宮本前掲書201ページ。

[*34] 上野千鶴子も、ケア費用については国家化が、ケア労働については協セクターへの分配が最適解であると言っている。上野千鶴子『ケアの社会学』(太田出版、2011年)237ページ。

[*35] 以下、藤田の議論の紹介は、藤田暁男「非営利組織の活動と協働の論理形成:協働の発展と社会システム論的課題」『季刊経済理論』第49巻第3号、[特集◎アソシエーション論と非営利・協同組合セクター論の到達点と課題](桜井書店、2012年)を参照。90年代初頭頃からの藤田の先駆的業績が概説されている。

なぜNPOや協同組合が担い手となるのか

では、なぜ社会サービスの供給は、政府が直接担うのでなく、しかも営利会社よりもNPOや協同組合が担い手として期待されるのでしょうか。

営利会社と比べたふさわしさとしてよく言われるのが、福祉や医療などはおカネ目当てにそぐわないということです。でも、ときどきそんな言葉は、経営者が従業員を低賃金でこき使ったり、役所が委託費をケチったりするときの言い訳になります。NPOや協同組合で、「おカネもうけが目当てではありません」と掲げるところほど、実はあこぎな商売をして一部の人が私腹を肥やしているということはよくあることです。

宮本太郎さんはNPOや協同組合が担い手に期待される理由について、あらまし次のように言っています。

今日の福祉や雇用政策が対処するのは、人々の「新しい社会的リスク」である。それは、長寿高齢化だけでなく、IT化とかロボット導入とかで人が要らなくなったり、工場が海外に出ていったりして、若者に安定した職がなくなり、中高年もいつ職がなくなるか、介護に追われるかわからなくなり、女性もちゃんと暮らしていくには働かないといけないのに、出産や育児がなかなかサポートされない等々で、自立して暮らしていけなくなるリスクである[*36]。これへの対処は、人々が自立して暮らしていけるように手助けすることだが、そのためのニーズは、一つ一つのケースごとに違い、画一的に対処できない。だから、行政が一律のサービスを押し付けるのではなくて、民間がいろいろなサービスを提供するのを、利用者が選べないといけないし、選んでもいやならやめることができないといけない。しかも、こうしたニーズを満たすには、当事者自身がそれを発信しないと把握できないが、NPOや協同組合の場合、いわゆる自助グループに典型的なように、その発信に対応しやすい[*37]。──このようなことです[*38]。

この理屈は、この連載でずっと述べてきた、「リスク・決定・責任の一致原則」で言い換えることができます。つまり、現代は、一人一人がそれぞれ大きく違った背景を背負って生きているので、福祉などのニーズが一人一人違います。その情報は政府当局が把握できるものではないので、もしこれを政府当局の判断で満たそうとしたら、人々のニーズに合わなかったり、厚生がかえって損なわれる人が出てしまったりする危険があります。しかし、その判断者はそのことの責任を自腹で負うことはありません。そうすると、人々のニーズに合わなかったり、人々の厚生を損なったりする判断が過剰にされてしまいます。

だから、そのニーズにかかわる情報を一番持ち、それを満たそうとする活動(あるいは活動の不在)にともなうリスクが一番かかってくる人たちが判断し、その判断にともなう責任を自ら負う事業のあり方が適切になります[*39]。福祉事業の場合、ニーズにかかわる情報は、現場の利用者本人やそれと直接かかわる人々が一番把握しているわけですし、不適切なサービスがなされたときのいろいろなリスクもまた、現場の利用者本人やそれと直接かかわる人々に一番ふりかかってくるわけです。そうだとすると、現場の利用者や従業者自身が、ふりかかるリスクに応じて決定にかかわり、その責任も負うやり方が一番ふさわしいことになります。

その意味では、現場を遠く離れた出資者がもっぱら決定権を持っていたのでは、政府当局が判断するのと同様、現場の人々のニーズを損なう判断をしてしまう恐れがあります。それゆえ、おおざっぱに言って、現代の福祉事業などでは、出資者が決定権を持つ営利会社よりも、現場の利用者や従業者に主権がある協同組合やNPOなどがふさわしいということになるのです。

しかし、以上の考察からわかるように、大事なことは形式的な事業形態ではなく、実際に決定と責任がどこにあるかということです。形式的に有限会社や株式会社だったとしても、従業者が出資者でもあり、借金の責任も負い、事業決定を実質的に担っている労働者管理企業はあります。そうした場合には、リスク・決定・責任の一致原則は満たされているわけです。

逆に、形式的に協同組合だったとしても、主権のあるはずの現場の組合員から遠く離れた本部で、一部の者だけで事業判断がなされていたのでは、事態は営利会社よりもはるかにマズいということになります。なぜならその場合の経営者は出資すらしていないので、自分にふりかかるリスクはほとんどないからです。ときには、「非営利」だからということで、出資配当も巨額の賞与もない代わり、経営者に実質的に報いるために、組織財産を私用できるいろいろな特権が発生する場合がありますが、こうなると経営者は事業体組織が拡大することにインセンティブ(誘因)がついてしまいます。そうなると、リスクの高い拡張路線に歯止めがなくなります。

[*36] 宮本前掲書197-198ページ。

[*37] 同上書198ページ、200ページ。

[*38] もっとも上野千鶴子は、自分の調査したケースでは、「低料金」が利用者に選ばれる理由として大きいと結論しているが。上野前掲書第7章、177-178ページ。

[*39] 連載第2回で紹介した三上和彦の命題である。Mikami, K., Enterprise Forms and Economic Efficiency: Capitalist, cooperative and government firms, 2011, Routledge, Abingdon.

「効率」の名の下の非効率

「リスク・決定・責任の一致」こそが、すべてのまっとうな経済学で言う「効率的」ということです。福祉関係者の間では「効率」という言葉は忌み嫌われていそうですが、経済学ではこの言葉は、「少なくとも誰も犠牲にすることなく、誰か一人でも厚生を改善できる余地があるならばそれを実現すべきだ」という意味です。だから、失敗して人々に被害が及ぶ可能性を考慮に入れたうえで、リスクの高いことに資源が振り向けられるよりは、もっと別のことに資源を向けた方が救える人がいるのではないかと検討することが、真に効率性を重視した態度なのです。リスクと決定と責任が一致するならば、不確実性を考慮に入れて、「人々の個々のニーズにできるだけ合致した適切なサービス供給がなされる」という意味で、「効率性」が実現されます。

ところがこの言葉が新自由主義者の手にかかると、おカネや時間の節約を意味するだけの言葉に変わってしまいます。何かの福祉支出が「予算の無駄遣い」とされて削られたために、その対象者だった人の厚生が一人でも低下したならば、それは経済学的には断じて「効率的」とは言わないのです。しかし現実には「効率」の名の下にそのようなことが平気で進められてきたわけです。そして、「第三の道」の「ブレア・シュレーダー宣言」にちりばめられた「効率」という言葉もまた、こうした新自由主義者の言う「効率」の域を出るものではなく、そんな「効率」重視と平等とを両立させようと、解けもしない問題を立てていたわけです。

このような間違った「効率性」追求からは、経済学的にまったくの非効率が導かれます。新自由主義のサッチャー政権は、ニューパブリックマネージメント(「新公共管理」、以下NPM)の名の下に、いろいろな公共サービスの供給を、行政から民間営利会社の仕事に移していきました[*40]。民間の経営手法を導入すれば「効率的」になるだろうということですが、その意味することは予算の削減にすぎず、多くの人々の厚生を低下させた点でまったく効率的でなかったことは言うまでもありません。

しかし、もっと問題なのは、そのあとをついだブレア労働党政権が手直しのつもりで導入した仕組みです。それはNPMの一種なのですが、「ベストバリュー」と呼ばれています。サッチャーNPMが民間営利会社だけを相手にしていたのに対して、ベストバリューは、NPOや協同組合などの民間非営利組織への委託を拡大しようとしました。そしてその際、NPMが「予算さえ削減できればいい」というような競争入札で委託先を決めていたのを反省し、サービスの質などのいろいろな条件を考慮に入れることにしました。そして保守党政権時代の委託契約である「コントラクト」に代えて、「コンパクト」と称し、民間非営利組織が行政とビジョンを共有し、政策形成にかかわって、公金を受け取るにふさわしい質のサービスを提供することが取り決められました。

宮本さんによれば、この「コンパクト」については、行政と民間非営利組織の対等な関係を作り出せたかについては疑問視する意見が多いそうです。一見民間側の自主性が尊重されているように見えて、実はサービスの質や安全の名において行政の側に集権化が進み、民間非営利組織の側はその要求に対応するために事業規模を拡大して、柔軟性や多様性を失ってしまったケースが多いと言います[*41]。要するにベストバリュー体制というのは、NPMの単におカネを節約するという意味の「効率性」追求を反省したつもりで、「行政が設定した目的を、限られた予算でいかに効果的に実現するか」という意味での「効率性」追求に代えただけのものと言えます。

しかし本来、現場の当事者のニーズを容易に行政が把握できないからこそ、民間に任そうという理屈になったはずです。そんな行政が、人々のニーズに合致する細かな目的を設定することは困難です。それは、人々のニーズと食い違ったものになってしまう危険を根本的に持っています。しかし、そんな目的のもとに民間事業体のやることをガチガチに管理してしまうと、民間事業体側は利用者よりも「お上」の方を向くようになってしまうでしょう。そのために、人々のニーズと食い違ったサービス供給がなされ続けることになったならば、それは経済学的に真の意味で非効率ということになります。

民間委託体制でさらに困るのは──イギリスではどうか知りませんが、日本ではしばしば見られることです──そのように明らかに行政側の意図で誘導しておきながら、実際に何か起こったら民間事業体側の責任にしてしまうことです。これが許されるならば、行政側はリスクに頓着しない決定をしほうだいということになってしまいます。

[*40] 以下ベストバリューの説明まで、宮本前掲書64-66ページ。

[*41] 同上書65-66ページ。

ニューパブリックガバナンスで重要なのは個人の参加

これに対して、新スウェーデンモデルなどでのシステムの回り方は、「ニューパブリックガバナンス」(以下NPG)と呼ばれます。ここで「ガバナンス」と言っているのは、特定の中心から特定の意図で全体つじつまが合うようにビシーッと統制する「ガバメント」と違い、特定の中心がなく、いろいろな主体の相互作用で、なんとなく自生的に秩序が作られている様を表しています[*42]。NPGの場合、行政や民間営利会社やさまざまなNPOや協同組合などが、互いに対等に関係しあいながら、公共的な政策を実現しあうことを指しています。

このとき気を付けるべきことは、行政が民間事業体と対等だからと言って、「あそこが話したときにはおカネが出たのに、ここが話したときにはおカネが出ない」といった無原則な判断になったらよくないということだと思います。行政の判断が恣意的になって予測がつかないと、民間人のリスクのタネになるからです。例えば行政の民間へのおカネの出し方にしぼってみても、委託であったり、医療や介護保険のような出来高制だったり、あるいは「バウチャー制」だったり、どんなやり方がいいのか、具体的な制度ごとに熟慮して定めればいいことだと思いますが、大事なことは、みんなが事前にどうなるか予想できるように、裁量の余地なくはっきり原則を定めておくことだと思います。

それがNPGに対して、団体間交渉的なイメージを持ってしまうと、融通無げな対行政交渉による恣意的統治と誤解されるかもしれません。しかし、立命館大学の大学院生である小田巻友子さんによれば、ノーベル賞経済学者のエレノア・オストロムや、藤田暁男さんとも直接交流のあったスウェーデンの協同組合研究家ビクトール・ペストフさんら欧州の多くの論者が、NPGのキーとなる概念として「コ・プロダクション」という言葉を打ち出していて[*43]、この言葉が意味するのは、団体間の関係と言うよりは、第一義的には、福祉サービス供給についての、一人一人の利用者自身や従業者やときには地域住民による参加のことだとのことです。

小田巻さんはこの概念を実例に則して検討し、利用者が事業意思決定に参加して自らのニーズを反映させることを特徴としてあげています[*44]。すなわち、本連載で言う「リスク・決定・責任の一致原則」からして、効率的事業運営がなされるということです。

藤田暁男さんも、「コ・プロダクション」の日本語訳として使われている「協働」について、「「協働」という用語は、地方自治体とNPOが連携して地域おこし活動や事業を立ち上げていくような場合にしばしば使われている[*45]が、ここではそのような組織間連携の意味も含むが、それよりはNPO組織内での人と人の関係や、組織間連携の中で活動する人と人との関係、その中で培われる協働意識・連帯意識、社会的活動意識等の内的関係を念頭において使っている」[*46]というように、団体間関係というよりは、個々人の参加にかかわる概念として使っています[*47]。

[*42] 「ガバナンス」の概念について詳細は、宮本前掲書192ページ。

[*43] Pestoff Victor; Taco Brandsen and Bram, Verschuere. (2012). New Public Governance, the Third Sector and Co-production, New York: Routledge.

[*44] 小田巻友子「コ・プロダクション論と協同組合」(未発表)

[*45] 小田巻は、多くの自治体ホームページに見られる「コ・プロダクション=協働」とした上でのこのような理解が、総じて日本語版ウィキペディアの解説と一致することを見出している。この解説は、最初に「協働」という訳を使った荒木昭次郎『参加と協働―新しい市民=行政関係の創造―』(ぎょうせい、1990年)に基づくと思われるが、小田巻によれば、荒木は「協働」と「コ・プロダクション」の二語を慎重に使い分けている。

[*46] 藤田前掲論文11ページ。

[*47] 今村肇も「「協働」が“Co-production”の訳語として扱われているのを目にするが、両者の意味するところは決して同じではない。「協働」には組織の垣根を越えて個々の人材が移動し、共通のプラットホームでの“Co-governance”や“Co-management”を共有することで、社会的サービスの“Co-production”に至り、その過程でいわば「摺合せ」的にスキルを共有・蓄積するという、人材育成のもっとも重要なメカニズムがはっきり見えないからである」と指摘している。清家篤・駒村康平・山田篤裕[編著]『労働経済学の新展開』(慶應義塾大学出版会、2009年)第9章。

実質的に個々人の意見をくみ上げることが大事

さて、藤田さんは、NPGという言葉もまだない時代に、今日言うNPGと同様のことを提唱しています。もっとも藤田さんの場合は、公共財供給にかぎらないもっと広い活動を含む概念として考えていて、「協議経済」と称していたのですが、そこでの意思決定参加については、「インフォーマルな対話関係も含む、コミュニティの「共感意識」のもとでの自主的創造的な協議関係をイメージして」います。そして、欧州の従業員持ち株制度をはじめステークホルダー株式会社やさまざまな労働者による企業決定参加を検討し、「形式的な一人一票ではない、グレーゾーンの多様な形態が見られる」[*48]としています。実際、形式的な決定機関への参加もさることながら、日々の事業運営に、利用者や従業員などの関係当事者のさまざまな意思を、リアルタイムに反映していくチャンネルがどれほどあるかが重要なのだと思います。

逆に、どれだけ規約に「民主的に」とか「一人一票」とかと掲げたとしても、実際には分厚い資料ばかり渡されて、一部の人だけが決めたことを無理矢理承認させられるのでは、むしろオーナー独裁会社の方がマシになります。ワンマンオーナーは、経営判断を間違えたら、自分の財産がパーになります。個人保証で借金していたら、私財で弁償しなければなりません。自分の決定に自分で責任を取る以上、むやみにリスクの高い決定には自ずと歯止めがかかります。しかし、協同組合やNPOで、実質的にはワンマンが決めたことを、形式的に「民主的」な機関決定していた場合には、その決定の誤りはみんなの責任とされて分散し、ワンマンが自腹でかぶる必要がありません。この場合、リスクの高い決定に歯止めがかからなくなるでしょう。

[*48] 藤田前掲論文8ページ。

リーダーに決定と責任が集中するフェーズとその終わり

もちろん、現実の事業運営の中では、合意の取りにくい、リスクのあることを、迅速に決める必要に迫られることはあるでしょう。

ニーズというものは、当初は本人の自覚すらされないものです[*49]。しかしそれが満たされないために、本当は多くの人々が困っていることはあり得ます。その場合は、「こんなニーズがあるのではないか」ということを、誰かが仮説として自由に立てて、新規事業としてやってみるしかありません。

でもそれはあくまで仮説で、本当は間違っているかもしれません。元手のおカネをかけて、協力者を巻き込んでも、そのおカネや労力が無駄になるかもしれません。いくら善意でやっても、助けるはずの人たちにかえって迷惑をかける結果になるかもしれません。そんなリスクがある以上は、みんな尻込みして、真の合意なんかとれないのが当り前です。

だからこんなときには、仮説を信じる人が、自分の判断で「この指とまれ」と新規事業に乗り出すしかないのです。その代わり、その判断が間違っていたときの責任も全部自分でとって、他人に被害を及ぼさないことが大事です。借金は自分で返すし、当たってもはずれても、働いてくれた人には十分な賃金で報いる。他人に迷惑をかけたら謝って弁償するということです。この段階では、おカネの損をかぶることが主要なリスクですので、(形式的な事業形態は重要ではないとはいえ)出資者に主権のある営利会社の形態をとるのがどちらかというとふさわしいことになります。

ところがこの仮説が当たって、賛同者が集まってきて、事業が発展していったならば、やがてどこかの段階で、この事業の利用者や従業者の間で自分たちのニーズが自覚されていきます。そうすると、仮説を提起した創業リーダーよりも、現場の利用者や従業者の方が、事業にかかわるいろいろなニーズを、よほど正確に把握しているということになります。事業が軌道に乗って年々継続していくと、リスクは小さくなり、カリスマではない普通の一般当事者でも、みんなでリスクをシェアしあえるようになります。ところが、この段階でもなおリーダーが自分だけの判断を押し付けていたら、現場で自覚される個々のニーズとのギャップが感じられて不満を呼んでいくことになるでしょう。

[*49] 宮本前掲書66ページ。

一般当事者の合議にもとづくフェーズとフェーズ交代

そこでこの段階になると、リーダーはフェードアウトして、現場の利用者や従業者や、ときには地域住民などの間の熟議と合意で事業をまわし、みんなで責任をシェアしあうことが、言葉の真の意味で「効率的」になります。

もともと、福祉サービス事業は労働集約的で、巨額の出資を必要とするものではありませんので、この段階では、出資側のリスクよりは、日々の職がなくなったり、生活の一部になったケアが受けられなくなったり、介護事故が起こったりすること等々が主要なリスクとして優ります。それゆえ、(やはり形態にこだわる必要はないのですが)現場の利用者や従業者に主権のある協同組合やNPOが事業形態としてふさわしいことになります。

しかしここで話は終わりではありません。事業が成熟すると、意思決定に参加できるメンバーが固定していきます。そのメンバー間で共通の価値観や組織文化が形成されていくと、新しいメンバーが入ってくるのに敷居が高くなってしまいます。すると、事業の影響を好なり悪なり現に受けている人々、あるいは本来この事業で解決できるニーズを持った人々で、メンバーとされず意思決定に加わらない人々が増えていきます。すると、事業がカバーしていない満たされないニーズが、見えないところに溜まっていくことになります。これが進行すると、事業は先細りし、やがて衰退することになります。

そこでこうなる前に、また誰かが、未知のニーズに向けて「この指とまれ」と仮説を作って新事業に乗り出す必要があるわけです。

すなわち、リスクと決定権と責任が一致しつつ、状況に応じてこの三つが特定の人に集中するフェーズと、関係当事者にこの三つが広く共有されるフェーズが交代することが必要になるということです。具体的にどのような組織上の工夫をすればいいのかは難しい問題ですが、一つの関連グループの中にNPO・協同組合と営利会社があってフェーズに合わせて分担するとか、NPO・協同組合の下位部局として新規事業の営利会社を作るなどの実例が見られます。

リーダー主導のフェーズでは、一般の参加者は責任を負う必要がないので、誰でも気軽に集まってくることができます。それによって未知のニーズを掘り起こすことができます。つまり、開放的でしがらみがないということです。それに対して共同決定のフェーズでは、決定権を持つメンバーが確定されて、仲間としてそれなりの責任を共有することになるので、閉鎖的になる危険が高いです。開放性と合議性が両立することが理想ですが、短期的には「あちらを立てればこちらが立たず」の関係にありますので、両フェーズが交代しながら、長い目で見て両者が両立する方向へ進んでいけばいいのだと思います。

このフェーズ切り替えの問題については、私が西川芳昭さん、伊佐淳さんと共に編集した共著『市民参加のまちづくり[戦略編]──参加とリーダーシップ・自立とパートナーシップ』(創成社、2005年)の冒頭章と終章で詳しく論じました。ご関心がありましたら是非ご検討下さい。

また、ここに述べた、NPOや協同組合における決定のあり方についての考察は、詳細は、拙著『新しい左翼入門』(講談社、2012年)の後半3分の1ぐらいで論じましたので、これもご参照下さい(この本は本当はこのようなことを扱う本のつもりだったのですが、具体的な検証例として書き出した歴史の話が長引いてしまったのでした)。

「転換X」にのっとった政策

さて、ここまで見てきた「転換X」にのっとった政策をまとめておきましょう。それは、政府には、リスクがなく、その都度都度の胸先三寸の判断の余地がない、人々の予想を確定させるルールキーパーの役割が、民間には、リスクのある自由な判断をして、その責任を自分でとる活動が振り分けられるということです。前者が新自由主義の誤解したような「小さな政府」を必ずしも意味しないように、後者は、リスクにかかわる情報が一番あり、判断の責任がとれるところに決定を任せるということであって、新自由主義の誤解したような民間営利会社に何でも任せるという意味では必ずしもなかったわけです。

たしかに、事業をする上で、出資が戻らないリスクが一番大きいタイプの事業ならば、仮に経営判断を間違っても従業者にも消費者にも取引先にも迷惑をかけず、きっちり責任をとるかぎり、資本側に主権のある営利会社がその事業を担うのは理にかなっています。──完全には責任をとりきらない影響が残るのであれば、それに応じて、政府の規制を受けたり、労働組合や消費者団体の牽制を受けるべきであるにせよ。

しかし、リスクとそれに関わる情報を、もっぱら現場の従業者や利用者が持つならば、そっちに主権のある事業形態が合理的になります。だから第二回で見たように、沿岸漁業では現場の漁師さんが主権を持ち、食品事業で消費者が主権を持つ生協が発生し、病院では医師が主権を持つのが合理的になるわけです。そして、今回は、これからの福祉サービスが、利用者や従業者に主権のある協同組合やNPOで担われるのがふさわしいことを見ました。

誤解してはならないことは、これらは法律で「こんな事業形態にしろ」と強制するようなものではないということです。原則は人々の自由な起業と自由な選択によって、事業形態が選びとられていくものだと思います。ただ、胸先三寸の判断の入らないルールとして、政府が、現場の当事者に主権のある事業体を、支援・育成する政策があってもいいと思います。

また、何度も言いますが、大事なのは実際に決定権を誰が持っているかであって、形式的な事業形態ではありません。「あそこは株式会社だ」「ここは協同組合だ」という形式にこだわることは、「イギリスは国王主権だ」とか、「北朝鮮は民主主義人民共和国だ」というのと同じく、意味のないことです。自治体だって、十分に小規模で、住民各自がサービスの利用先、税金の支払先として簡単に選べるものならば、それは基本的には協同組合などと同じ性格になり、その都度その都度の判断をするサービスに直接乗り出していいと思います[*50]。

[*50] スウェーデンでは田舎では最基礎自治体であるコミューンが福祉サービスを供給するケースも多いが、田舎のコミューンはとても小さな規模のものが多いのでこの原則にあてはまっている。

左派の側からの「転換X」にのっとる政策

私は、雇われて働く人たちや一般庶民の利益の側に立ちたいと思っていますから、同じ「転換X」にのっとる政策の中でも、労働基準や環境基準が高く、ベーシックインカムも給付が高く、雇用のためにインフレ目標が高めの政策を望みます。なるべく多くの分野で利用者や従業者に主権のある事業体が発展し、とくに福祉サービスの分野では、公財政が手厚くそれを支えることを望んでいます。

このうち政府が担う「予想確定政策」の方は、どんなに労働者側にとって有利なものだったとしても、それ自体は資本主義体制を超えるものではありません。しかし、民間側の、利用者や従業者に主権のある事業体の方は、資本主義的ではない生産のあり方を直接に作る営みです。労働者が年金組合の株の力で経営に影響を及ぼすことや、労働組合や市民運動がストライキや不買運動などで企業決定に影響を与えることも、資本主義的な生産のあり方を少しずつ変えていくことにつながります。人間の情報処理能力の発展が後戻りせずに一方向に進むものならば、何百年がかりかで、資本主義的でない、一人一人の現場の当事者の自治で営まれる経済のあり方がメジャーになる世の中を、展望することは許されると思います。

これは政治権力によって法令で作られるものではありません。ただ、政府はこうした民間の営みが育ってくるようお膳立てすることはできます。安定した好景気を維持することはその大事な一つだと思います。それは、在庫管理技術の発展や消費者との情報のつながりの発展にも支えられて、出資が返らないリスクを小さくするでしょう。そうすると、従業者や利用者が主権を持つ企業でやっていける領域が、福祉サービスなど以外にも、いまよりもっと広がっていけると思います。

ルールとしての政策は一国だけでは無理

ただし、今日、政府の「予想確定政策」を、労働者側にとって基準の高いものにしようとしたならば、重大なハードルとして立ちふさがるものがあります。それは、これらの政策はいずれも、一国だけ他の国と違う基準にするのは限界があるということです。

労働基準や環境基準を一国だけ高くすると、その国で生産することが不利になって企業が外国に逃げ出してしまいます。ベーシックインカムの給付水準を一国だけ高くすると、世界中から人が押し寄せてくるかもしれません。アメリカがインフレ目標2%なのに、日本が1%だったら、毎年1%ずつ円高が進んでしまいます。

福祉サービスのために公金を投入することも、そのせいで他国より税金や社会保険のために企業に負担がかかるならば、企業が外国に出て行ってしまう原因になります。2012年に鳴り物入りで登場したフランスのオランド社会党政権が、去年から今年にかけて、企業負担を減らすために家族支援給付の削減に手を染めて批判をあびていますが、これは、企業負担がドイツより高いと国際競争に負けてしまうためだとされています[*51]。その点スウェーデンはユーロに入っていない分、為替相場を変えることで国際競争の圧力から逃れられていますが、やはり税金や社会保険の負担が大きいと企業が簡単に逃げ出しますので、社会サービス支出を抑制せざるを得ません(いまは、年金基金を財テクで運用してなんとか福祉水準を維持している[*52]ようですが、失敗しても自分では損をかぶらない人が他人のカネを運用することは、「転換X」の精神に照らして大変危険な気がします)。

それゆえ、「予想確定政策」の基準を、労働者側にとって有利なものにしようとしたならば、それは行き着くところ、世界的に高い水準で統一したものにならざるを得ません。そのためには、労働運動や市民運動が世界的につながって、統一した政策要求をしなければならないでしょう(こうした運動自体を押さえ付ける国があったならば、懲罰のために貿易制限することは、一時的な便法としては許されるでしょう)。

かくして、恣意なきルールは世界的な高基準へ、時々の判断は細かなニーズを把握しあえる現場へと、同時に逆向きの方向を目指すのが、これからの左派的な運動だということになると思います。

[*51] 毎日新聞電子版2014年1月15日。 http://mainichi.jp/shimen/news/20140115dde007030051000c.html フィガロ紙電子版2013年12月3日。翻訳ページ http://francematome.blog.fc2.com/blog-entry-70.html

[*52] 湯元、佐藤前掲書179ページ。厚生労働省「スウェーデンの積立金の運用について」。高橋洋一は、日本の公的年金の「財テク」運用の計画に極めて批判的な論評をしている(私も全く同意見である!)が、その中でスウェーデンの公的年金積み立ての株式投資比率が高いことに触れている。http://gendai.ismedia.jp/articles/-/38686?page=2

資本側にとっても的外れな新自由主義政策

読者のみなさんの中にはもちろん、特段労働者側に立つつもりのないかた、資本側に立つつもりのかたがいらっしゃってもいいと思います。その立場からは、新自由主義同様、労働基準や環境基準の緩和や、低い給付のベーシックインカムや、低いインフレ目標、少ない社会サービス支出、民間営利会社の優位が望まれるかもしれません。

でもそうだとしても、現実の新自由主義政策が時代の要請に照らしてしばしば的外れだったことは認めざるを得ないはずです。第三回で述べた、役所が民間企業と同じようなことをするのを求める風潮などは、その最たるものです。

先頃、学校教育法の改定が国会で成立してしまいました。これは、大学では学長に重要事項の決定権があることを明記し、教授会を、学生の入学、募集、卒業、修了、学位授与その他学長が必要と認めた場合に、学長に意見を述べるだけの諮問機関にするものです。日本で長年続いた教授会自治を否定し、学長独断のトップダウン経営に変えるというものです。

株式会社と違って学校法人には、株主総会もないし、株主代表訴訟もありません。中小企業の社長みたいに融資に際して個人保証が求められたりもしないでしょう。ということは大学には、トップが間違った経営判断をしたときに、自腹で責任をとる仕組みが何もないということです。だったら、リスクの高い決定をしほうだいになるところです。大事なことには教授会の承認が必要だった仕組みは、これの歯止めになっていたと言えると思います。

世の中にはたくさん私立大学がありますから、ひょっとしたら中には、拡張路線のあげく、学内の反対を押し切って、減価償却費の積み立て金を使って新キャンパスを作り、作り始めたあとになって、当初の収入見通しが甘すぎて実はだいぶ足りませんでしたと言い出すところがあるかもしれません。将来既存キャンパスの建物の修理や建て替えが必要になったときに、おカネが足りなくなって困るかもしれませんが、そのときにはこれを決めた経営トップの人たちは、悠々自適の引退生活をしているか、幸せに天寿を全うしたあとでしょう。一銭も自腹で責任をとることはありません。

今度の法律改定の結果、こんな大学が日本中に出現すると思います。二、三十年前ぐらいに、あちこちの自治体で官民共同出資会社の日本型「三セク」が流行ったことがありましたけど、その多くは非効率な事業に手を出して公金をつぎ込んだあげく破綻し、全国に無惨な姿をさらしていました。リスクに対してトップが自腹で責任を負わず、最後には公金で尻拭いできる仕組みである以上、当然の結末です。国立大学法人などは、組織の仕組みがこの「三セク」そっくりです。

制度を作った側としては、民間企業同様のトップダウンで大胆に大学改革を進めることが、経済法則にのっとったやり方だとの思い込みがあったのでしょうけど、まったくのお門違いです。

* * *

さて、この連載はここまでのところで、PHPさんからとりあえず書籍化される予定ですが、連載自体は来月以降も続きます。

ここまでのところでも、こんな疑問が出てくると思います。「リスク・決定・責任の一致原則」というのは、時代も場所も超えて成り立つ普遍法則のように説明してきました。だったならば、この原則に反していた国家主導型体制は、なぜ70年代になってからやおら崩れたのでしょうか。もっととっくに崩れてもよさそうなものではないでしょうか。崩れない理由があったのならば、なぜ70年代から急に、「リスク・決定・責任の一致原則」が成り立つようになったのでしょうか。

そして、このことにかかわることですが、なぜ本来この原則への転換だったはずのものが、世界中で新自由主義やブレア=クリントン路線のような誤解を受けたのでしょうか。

次回以降、このようなことを考えていきます。

※小田巻友子氏から参考文献の教示を得たことに感謝する。

(本連載はPHP研究所より書籍化される予定です)

連載『リスク・責任・決定、そして自由!』

第一回:「『小さな政府』という誤解」

第二回:「ソ連型システム崩壊から何を汲み取るか──コルナイの理論から」

第三回:「ハイエクは何を目指したのか ―― 一般的ルールかさじ加減の判断か」

第四回:「反ケインズ派マクロ経済学が着目したもの──フリードマンとルーカスと『予想』」

第五回:「ゲーム理論による制度分析と「予想」」

第六回:「なぜベーシックインカムは賛否両論を巻き起こすのか――「転換X」にのっとる政策その1」

第七回:「ケインズ復権とインフレ目標政策──「転換X」にのっとる政策その2」

第八回:「新スウェーデンモデルに見る協同組合と政府──「転換X」にのっとる政策その3」

サムネイル「Penrose Triangle」gfpeck

プロフィール

松尾匡

1964年、石川県生まれ。1992年、神戸大学大学院経済学研究科博士後期課程修了。1992年から久留米大学に奉職。2008年から立命館大学経済学部教授。