2015.01.29

昆虫は痛みを感じているか?――小さな「手乗り家畜」の動物福祉

脚を切除されたバッタは、足をかばったり負傷した部位を保護するような振る舞いはしない。一見通常通り飛び、歩行を続ける。また、オスのカマキリは交尾をしているメスに自身の体を食べられながらも相変わらず交尾を続ける。

このように、昆虫は身体部分の除去や損傷をしても、歩行・飛翔・摂食・交尾といった動作を(少なくとも傍目からは)通常と変わらず継続し続けることがある。これは、脊椎動物が痛みに対して反応するふるまいとは大きく異なり、昆虫が痛みを感じていないことの根拠の一つとされてきた。

しかし、カマキリの羽や脚を切除しようとすれば、あたかも痛みを排除するかのように攻撃的になる行動が見られる。草食性のバッタでもカマキリなどに食べられる際は手足や触覚をバタつかせ、もがき苦しんでいるようにも見える。

筆者が所属する「食用昆虫科学研究会(e-ism)」は、昆虫食を科学する研究会である。昆虫を殺して調理する際にどう昆虫に配慮すべきか、ということも考える。昆虫を苦しませずに殺すには、高熱の油で一気に揚げるべきか、あるいは低温や低濃度の炭酸ガス下で麻痺させた後調理するべきか。しかし、そもそも昆虫は本当に痛みを感じているのかという疑問もわく。調べてみるとどうやら事は単純ではなさそうだ。

「痛いと感じる」とは?

近年の研究で、昆虫は痛みに関わる刺激を検出していることが明らかになってきた。アメリカの神経生物学者ミリアム・グッドマンらは、2003年にショウジョウバエの表皮細胞に接続する神経細胞(ニューロン)が、熱や圧力といった刺激に反応することを明らかにした。さらに、この刺激を受け取る「受容器」は哺乳類においても存在していることが分かった。

これに対し、イギリスの動物行動学者ロバート・エルウッドは、この受容器の存在は痛みを知覚している証明にはならない、と述べる。受容器は、ある刺激を検知できるかどうかを示しているにすぎない。その刺激源に対して「痛いと感じる」「苦しむ」機能は受容器ではなく、脳であるからだ。

つまり、こういうことである。ヒトや昆虫には、脳から伸びる一本の太い中枢神経と、そこから無数に体表面へ伸びる末梢神経がある。まず物理的圧力や熱、有害な化学物質、寒さなどの身体に損傷を及ぼす刺激が、痛みの刺激として皮膚や内臓に接続するニューロンの末端で受容される。受容された刺激は神経線維を通して中枢神経に到達し、最後に脳で痛みが知覚される。従って、「昆虫が痛みを感じているか否か」は、昆虫が痛みの刺激を受け取り、さらにその刺激が脳まで伝わり処理されているかどうか確認しないと結論がでない、ということになる。

「痛み」なのか、「反射」なのか

昆虫脳内のニューロンの集積密度の高さは目を見張るものがあるが、脳サイズは数ミリ程度しかない。ニューロンの数はせいぜい100万個程度であり、ヒトの約10万分の1以下となる。昆虫は絶対的な情報処理量に限界があるため、必要な情報に特化して効率よく情報処理を進めていく必要がある。

北海道大学の水波誠教授は、ヒトをはじめとする哺乳動物の巨大な脳に対し、昆虫の脳を「微小脳」と呼んだ。微小脳は容量が小さいため、匂いや熱や光といった感覚刺激のうち少数の刺激だけが抽出され、脳に必要な情報だけを伝達する傾向が強いという。一方、ヒトのような巨大脳は、容量の多さを活かして、感覚情報を脳に集中させ、膨大な情報を精密に処理する。

これに則れば、「昆虫は痛みの刺激を受けとったとしても、その刺激はふるいにかけられ、脳で処理されていない」と考えることも可能である。つまり、ショウジョウバエの熱や圧力刺激に対する逃避行動は、我々が沸騰中のやかんに触れて思わず手を引っ込めるような、脳を介さない「反射」である可能性も考えられるのだ。

昆虫は痛みの刺激を的確に受け取るだけでなく、その刺激を行動と結びつける能力もある。ショウジョウバエは、電気刺激を学習し明らかな回避行動を示すほか、ゴキブリにおいては鎮痛薬を投与すると電気刺激に対する反応が低下したとの報告がある。

一般に痛みを感じる動物は、将来の危険回避のために痛みを学習し、行動を修正していくと考えられている。実験結果からは昆虫も痛みを感じる動物と同様の振る舞いをしているといえる。しかし、実験結果は昆虫が「痛いと感じる」「苦しむ」といった感情を持つことを直接示したことにはならない。

昆虫の感情を実験でどのように証明していくか。科学のメスを入れるには、昆虫の脳神経科学のさらなる発展が必要なようだ。

他種の痛みを考える時代へ

昆虫と同じ無脊椎動物であるタコやイカなどの軟体動物、エビやカニなどの甲殻類においても、痛みを感じるか否かの研究が進められている。アメリカの実験動物資源協会(ILAR)の発行する科学雑誌では無脊椎動物の痛みに関する報告が多く存在する。また、カナダの動物管理協会(CCAC)などでも軟体動物の痛みの議論が進められている。

1980年代まで世界は新生児に対して痛みを感じないとしてきたことを考えると、人類は同種を超え他種の主観的な痛みを考えていく時代になってきたと言える。近年日本でも「魚は痛みを感じるか?」(ヴィクトリア・ブレイスウェイト著、紀伊國屋書店)という本が出版されたが、脊椎動物である魚ですら痛みを感じるか否かの議論はチャレンジングである。無脊椎動物の昆虫となれば、なおさらといえる。

「痛み」と動物との関係

筆者らe-ismの関心は、将来昆虫を人間の生活のために利用する際、昆虫にどう配慮していくべきかを、痛みを切り口に考える事であった。つまり、「昆虫の福祉」をいかに設定していくべきかである。

昨年改正された日本の動物愛護管理法を調べてみると、動物は命あるものであることを認識し、みだりに動物を虐待することのないようにと謳っている。しかし、興味深いことにここで取り上げられる動物とは、哺乳類、鳥類、爬虫類となっている。両生類や魚類の他、昆虫をはじめとする無脊椎動物も除外されている。同様に、文部科学省による「研究機関等における実験動物の基本指針」に指定されている実験動物は、哺乳類、鳥類、爬虫類となっている。昆虫は実験動物としても広く使用されているが、これらの動物に限られている理由は、「3R原則に基づき、専門家の意見から苦痛を感じていることが明らかな動物であるため(文科省ライフサイエンス課)」ということであった。

3R原則とは、

Refinement(できる限り動物に苦痛を与えない方法で行うこと)

Replacement(できる限り動物を供する方法に代わり得るものを利用すること)

Reduction(できる限りその利用に供される動物の数を少なくすること)

という、実験動物等の取り扱いに際し世界で広く普及している考え方である。このうち「Refinement」は苦痛の軽減を謳っているが、動物の扱いを決める上で痛みを感じるか否かは重要な要素になってくるようだ。

注目される「昆虫の福祉」

本来、動物の福祉は愛玩用、食肉用、実験用といった人間に利用される動物全般に対して広く適用すべき理念である。昆虫は研究試料として使われるほか、ペットショップやスーパーでは愛玩動物として売られている。昆虫の福祉はこれまでほとんど注目されておらず、今後科学的知見に基づいた考察を進めていく必要がある。

筆者は昆虫の福祉を考える契機の一つは昆虫食の普及であると考える。近年世界で食用昆虫の養殖が進められているためだ。大量生産技術の普及とともに動物の福祉が向上していくことは、牛や豚の例でも知られている。

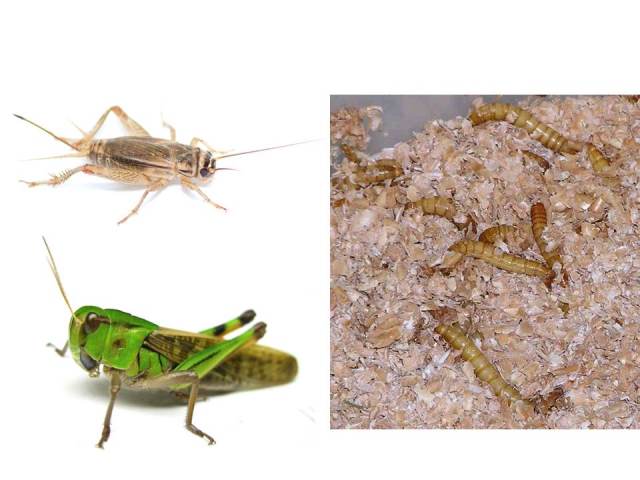

昨年より国連食料農業機関(FAO)が中心となり、食用昆虫の養殖に関しての研究や実践活動が複数の報告書にまとめられてきた。東南アジアにおいてここ15年ほどの間にヨーロッパイエコオロギの養殖が始まり、現在もヤシオオオサゾウムシやミールワーム等の養殖技術の開発が進められている。美食の国フランスでは、ここ数年130を超える事業者がビジネスとして昆虫食に関心を寄せ、一部では昆虫の養殖や加工販売を進めている。

人類は古くからカイコやミツバチなどを家畜化してきたが、昆虫の個体自体を食する目的の家畜化はなされてこなかった。現代は家畜化された食用昆虫――“手乗り家畜 mini livestock”――の作出が目指されている時代といえる。

オランダでは2008年より食用昆虫を扱う事業者の組合VENIKが結成された。現在、家畜化候補の昆虫の飼育法、殺処理法などのガイドライン作成を進めている。ここで特に注目がおかれている昆虫は、ヨーロッパイエコオロギ、トノサマバッタ、ミールワーム、イエバエ、アメリカミズアブの5種である。これらは飼育が容易であると同時に高密度で飼育可能であり、既にトノサマバッタを除く4種で大規模養殖が行われている。

VENIKでは「5つの自由(Five Freedoms)」

1. 飢えと渇きからの自由(給餌、給水の確保)

2. 不快からの自由(適切な飼養環境の確保)

3. 痛み、障害、疾病からの自由(予防、診断、治療の提供)

4. 恐怖や苦脳からの自由(精神的な苦痛に対する適切な取り扱い)

5. 正常な行動をする自由(適切な空間、刺激、仲間)

を土台に昆虫の福祉を検討している。

EU法の動物福祉に関わる部分も、この5つの自由に基づいて制定されている。かつてヨーロッパでは畜産物の効率生産を進めるあまり、家畜に苦痛やストレスが生じ、逆に生産性の低下を招いた。こういったVENIKの活動は、その教訓を活かそうという意識の一つともとれる。

未来の小さな手乗り家畜たちは、新たな食料生産を担う一員として認識されつつある。今後昆虫が広く食材として利用される場合、昆虫の福祉への議論は避けられないものになるだろう。依然として昆虫食は気持ち悪いものとして敬遠されがちだが、日本はイナゴや蜂の子は現在も伝統食として根付いている。昆虫の福祉で先陣を切るヨーロッパに対し、今後日本がどのような対応をしていくのか、注視していきたい。

プロフィール

水野壮

食用昆虫科学研究会会員。農学博士。日本科学未来館勤務の後、麻布大学教育推進センター職員、フェリス女学院大学非常勤講師及びサイバー大学特任講師。2009年に内山昭一に出会い、昆虫食の可能性に開眼。三橋亮太らとともに食用昆虫科学研究会を立ち上げる。「ニコニコ超会議3」、「サイエンスアゴラ」等の様々なイベントで昆虫食普及活動を行っている。食用昆虫科学研究会(e-ism)http://e-ism.jimdo.com/