2015.04.21

STAP細胞問題とは何だったのか?

STAP細胞に振り回されて

STAP細胞問題とはいったい何だったのか? 「事件」ともいえるこの問題にはあまりにも多くの側面があり、一言で表現するのは不可能である。しかしながら、現時点で1つはっきりしていることは、小保方晴子氏だけでなく理化学研究所(以下、理研)幹部を含む当事者たちは、科学という営みの前提であるはずの「信頼」を内部から崩壊させたということであろう。

この問題のおかげで2014年は、最初から最後までSTAP細胞に振り回された年だった。その余波は2015年のいまも続いている。

昨年1月末、このSTAP細胞という新しい“万能細胞”の作成成功が報じられたとき、筆者がまず気になったのは、胎盤にも分化できることなど、iPS細胞とは性質が異なるといわれているこの細胞を研究したり臨床応用したりすることには、何からの生命倫理的な問題−−より適切にはELSI(倫理・法律・社会的問題。「エルシー」と発音)−−はないのか、ということであった。それを考えるために原著論文を手に入れ、解説記事なども参照しつつ、辞書を引きながら少しずつ読み始めていたところ、ネット上で研究不正の疑惑が流れ始め、それらと原著論文を照らし合わせるのがやっとという状態になってしまい、ELSIどころではなくなってしまった。

筆者は同年4月9日に開かれた小保方氏の記者会見をインターネット経由で傍聴し、その論評をニュースサイト「THE PAGE」に寄稿して以降、この問題について取材・執筆を続けてきた。東京で開かれた記者会見のほとんどに足を運び、その都度、論評記事を書いてきた。しばらくは手が回らなかった“STAP細胞(といわれたもの)のELSI”についても考察する機会を得ることができた(「STAP細胞事件が忘却させたこと」、『現代思想』2014年8月号)。

それらを振り返ると、ほとんど最初から最後まで、自分は似たようなことを書き続けてきたことがわかる。それは、理化学研究所(理研)は研究不正を起こしてしまったこと以上に、事後対応の手順を踏み間違えてきたということだ。そのことがまさに科学という営みの前提であるはずの信頼(科学者どうしの信頼、日本を代表する研究機関に対する一般社会の信頼)を内部から崩壊させたのだ。事後対応次第では、理研への批判はここまで広がらなかったとも思う。

本稿ではその経緯を把握し直すことを通じて、科学関係者のみならず、一般国民にとっても、今後、科学をめぐる事件を冷静に見つめるうえで役立つヒントを提供してみる(なお筆者がこれまで「THE PAGE」などに書いてきたものと内容的に重複があることをご了承されたい)。

「研究不正」と「再現性」

STAP細胞問題が発覚した当初から今日まで、マスコミでも世間でも「STAP細胞はあるのか? それともないのか?」という問われ方がされ続けてきたが、この問い方自体が混乱を招いてきたようにも思われる。

この問題はそもそも、小保方氏らが論文において「研究不正」、つまりデータのでっち上げである「捏造」や、データの不適切な操作である「改ざん」、他人のデータなどを不適切に使用する「盗用」などを行った疑いをもたれたことから始まったはずである。

それを明らかにするためには、論文と実験そのものについて徹底的に調査するしかない。関係者への聞き取りはもちろん、研究ノートなどの精査、残されたサンプルやオリジナルデータ(生データ)の分析などが不可欠であり、最優先すべきであった。

その一方で、ほかの研究者たちが小保方氏らの論文に書かれていることと同じ実験、つまり「追試」をしてみても、同じ結果が出ないことも問題になった。すなわち「再現性」がないことが疑われたのである。

当初浮かび上がった疑問をやや強引に整理すると、以下の2点にまとめられる。

(1) 2014年1月30日に科学誌『ネイチャー』で発表された論文2本に、どれだけの「研究不正(捏造・改ざん・盗用)」があったのか?(=「研究不正の有無」の問題)

(2) その論文に書かれている方法で、第三者が「STAP細胞」なる多能性細胞(いわゆる万能細胞)を再現することができるか?(=「再現性の有無」の問題)

この2つの疑問は、基本的には別の問題なので、別々に追及されるべきである。前者は「研究公正」−−一般的には「研究倫理」ともいわれる−−の問題であるが、後者は純粋に「科学」の問題なのだ。したがって、小保方氏らの『ネイチャー』論文の評価は、以下の表組のように4通りの可能性があったはずである(これは科学論文一般に対する評価にも通じる)。

理想的なのは、いうまでもなく②であった。最悪なのは③であり、実際にそうであることが後に確定した。④の可能性は、一般的には考えられることであった。その場合、科学的な批判の対象になっても、社会的な批難や制裁の対象にまではならないだろう。①の可能性もなくはなかったであろう。ただし一般論としては、このような実例は少ないようにも思われる。

論文に研究不正がなくても、再現することができなければ、その論文に科学としての価値はない。研究不正があるのならば、それが見つかった時点で、再現性の有無には関係なく、社会的な批難や制裁の対象になる。仮に再現することができたとしても、そのことで見つかった研究不正が許されるわけではない。再現できなければ、論文に何らかの欠陥があることになり、その欠陥が研究不正に起因するものである可能性が生じる。しかし研究不正以外の理由で再現できない可能性も残る。

理研はこの騒動の間ずっと、再現性の有無にこだわり続け、研究不正の有無を軽視してきたように見える。まるで再現性さえ確認できれば、少々の研究不正など「間違いだった」といえばごまかせるかのように。

研究不正と再現性の問題は、生命科学研究の本場であり、小保方氏が留学していたアメリカでも、厳しく問われ続けている。

学術雑誌で一度は公表された論文が「撤回」される場合、その多くは意図的ではないミスによるものだと信じられている。しかしある研究者らが、医学・生命科学系の論文データベース「パブメド(PubMed)」に登録され、そして撤回されたとされる論文2047本を調査したところ、ミスによる撤回はわずか21.3%だった。それに対して、全撤回のうち67.4%は「不正」に起因するものであるとわかった。

その内訳は「虚偽」または「虚偽が疑われる」ものが43.4%、「多重出版」が14.2%、「盗用」が9.8%だった(PNAS 109(42), pp.17028-17033, 2012)。しかもそうした論文が数多く掲載された雑誌トップ10には、小保方氏らの論文が載った『ネイチャー』やそのライバル誌『サイエンス』、そしてその調査報告を2012年に掲載した『米国アカデミー紀要』も含まれている。『ネイチャー』のニュース欄もそれを報じた(Nature 490(7418), p.21, 04 October 2012)。

一方、世界的なゲノム学者であり、NIH(国立衛生研究所)所長のフランシス・コリンズらは「科学的な不正によって再現性が損なわれているという証拠はない」と指摘する。彼によれば、「2011年に保健福祉省の研究公正局が追及した不正はわずか12例だった」とのことである(Nature 505(7485), pp.612-613, 30 January 2014)。しかし彼はそのうえで前臨床研究、いわゆる動物実験研究で、論文通りに実験しても論文通りの結果が出ない、という問題が多発していることを認め、NIHがその改善に取り組むことを表明している。そして「NIHの努力だけでは、このような不健全な環境を現実的に変化させるには不十分だろう」とコリンズは強調する。科学コミュニティ全体で努力しないと、こうした改善の試みは成功しない、ということだ。

コリンズが引いた「研究公正局」とは、科学研究における不正行為などを監視する政府機関である。日本でも、研究公正局に相当する機関を設立せよ、との声がある。しかし、アメリカでも研究不正が多発している現状を見る限り、研究公正局を含む同国のやり方が最善であるとはいい難い。

このように研究不正と再現性が世界的に大問題となっている真っ最中に、日本を代表する研究機関である理研で、STAP細胞問題が起きたのである。

重要なことを繰り返しておくと、コリンズが「科学的な不正によって再現性が損なわれているという証拠はない」というように、「研究不正の有無」と「再現性の有無」とは、本質的に異なることである。

研究不正の発覚は、ほかの研究者による追試がうまくいかなくて、そのために論文における不正が疑われるようになったことがきっかけだった、という場合も多いだろう。一方で、追試とはあまり関係なく、厳しい同業者たちが論文を精読することで、疑惑が浮かび上がる、やがて発覚する、ということもあるはずだ。STAP細胞問題の場合、論文発表(1月30日)からわずか6日後の2月5日、科学者たちの情報交換サイト「Pubpeer」で、匿名の投稿者が、論文のある写真が切り貼りされている可能性を指摘したことが疑惑の始まりだった。

このような場合、物事の順序からいえば、まず「不正の有無」を調べるべきではないか? その結果、論文に「不正はない」ことがはっきりしたならば、あらためて「再現性の有無」を確かめるために追試=再現実験を行なうことには意味があるかもしれない。しかし、もし1点でも「不正がある」ことがわかったならば、追試など不要である。

「STAP現象の検証」の名の下で

ところが理研は、「不正の有無」の確認よりも「再現性の有無」の確認を優先した。実際、後者である「STAP現象の検証」の最終報告は2014年12月19日になされ、前者である「研究論文に関する調査」の最終報告はその後の同年12月26日になされた。

「再現性の有無」という問題は早い段階でほぼ決着がついていたはずである。疑惑浮上から間もない2月後半の時点で、カリフォルニア大学の幹細胞研究者ポール・ノフラー氏は、これまでに約10の研究室が追試したが、再現に成功したところはないことをブログでまとめている。実際には、もっと多くの幹細胞研究者たちが再現実験に取り組んだと見られる。その後も小保方氏らが開発した方法で第三者がSTAP細胞をつくることができた、つまり再現できたという報告はなかった。

理研が「再現性の有無」にこだわり続けた経緯を見てみよう。理研は「刺激による分化細胞の多能性誘導現象」、すなわち「STAP現象」が存在するか否かを検証することを目的として、4月1日から「STAP現象の検証」を開始した。実験統括責任者は相澤慎一特別顧問であったが、研究実施責任者は論文の共著者でもある丹羽仁史チームリーダーが担当した。

しかも、7月1日からは問題の当事者である小保方氏も加わった。さらに論文には書かれていない方法まで試された。客観性に疑問があるどころか、追試でも再現実験でもない「新しい実験」が、なぜか「STAP現象の検証」の名の下で行われたのである。

7月2日には、日本分子生物学会が「研究不正の実態解明」が「済むまではSTAP細胞再現実験の凍結」を声明で求めた。

8月27日には、「中間報告」が行われ、STAP現象と思われるものは何も観察されなかったことが明らかになった。そして最終的に、「検証」の結果、STAP現象は、何も再現されなかったことが12月19日に確定した。この計画には1500万もの予算がかかったという。

2つの調査委員会

優先されるべきであった「不正の有無」についての調査も、理研は迷走を続けた。理研は2月13日に職員からの相談を受けて、同日から17日まで内規に基づいて予備調査を行った。その結果を受けて、2月17日に「研究論文の疑義に関する調査委員会」を設立して、調査を開始した。この委員会は後に「第一次調査委員会」と呼ばれることになる。この第一次調査委員会は3月14日の中間報告を経て、3月31日に調査報告書をまとめた。

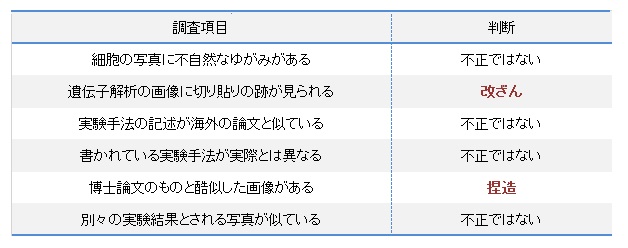

この調査では、ネット上ではその時点で、図表と文章合わせて十点以上の不正が疑われていたにもかかわらず、調査項目を6点に絞ってしまい、そのうち2点のみを不正と認定した。

これを受けて理研は、4月4日、野依良治理事長を本部長とする「研究不正再発防止改革推進本部」を設立し、その下で、外部の有識者からなる「研究不正再発防止のための改革委員会」が設置され、提言をまとめるための調査と検討が行われた。また4月8日には、やはり野依理事長の指示で、外部の有識者からなる「CDC自己点検検証委員会」を設置し、STAP細胞問題が起きた原因を究明し、その対応策を提言することになった。6月12日、「検証委員会」の報告書と「改革委員会」の「提言書」が同時に公表された(前者は10日付)。

改革委員会から批判されたこと、そして当事者である若山照彦氏や非当事者だが理研の研究者である遠藤高帆氏による解析の結果、STAP細胞とみなされていたものはES細胞である可能性が高いことがわかってきたことなどに応じて、理研は6月30日より研究不正についての二度目の(!)予備調査を開始し、9月3日、「研究論文に関する調査委員会」を設置した。この委員会は後に「第二次調査委員会」と呼ばれることになる。第二次調査委員会は前述の通り、2014年12月26日に最終的な報告書をまとめた。

第二次調査委員会は、STAP細胞とされたもの(正確にはSTAP幹細胞とFI幹細胞)の全ゲノム(遺伝情報すべて)解析を行った結果、それら全部が既存のES細胞に由来するものであると判断した。しかし、そのES細胞の混入が「故意」なのかそれとも「過失」なのか、また、誰が行ったのかは決定できない、とした。小保方氏を含む関係者は全員、ES細胞の混入について否定したという。報告書は結論を出せなかったことについて「本調査委員会の能力と権限の限界」だと述べている。

また、同委員会は不正の可能性を指摘されていた図表18点を精査したところ、さらに図2点を「捏造」、つまり不正であると認定した。

しかしながら、この調査にも疑問がないわけではない。報告書では、不正とは認定されなかった図表16点についても、「小保方氏にオリジナルデータの提出を求めたが、提出されなかった」、「提出されなかったため、不適切な操作が行われたかどうかの確認はできず、研究不正とは認められない」といった記述が散見される。怪しいと疑われた図表について、オリジナルのデータを示して反論できないのであれば、それは捏造、つまり不正とみなされるべきではないか? これで不正とみなされないなら、捏造や改ざんを疑われてオリジナルデータを出せといわれても、何からの理由をつくってデータを出さなければ不正とはみなされない、ということになってしまう。

実際、報告書も「ここで認定された研究不正は、まさに「氷山の一角」に過ぎない」と認めている。同時に「STAP論文の研究の中心的な部分が行われた時に小保方氏が所属した研究室の長であった若山氏と、最終的にSTAP論文をまとめるのに主たる役割を果たした(故)笹井(芳樹)氏の責任は特に大きいと考える」と、理研の研究体制そのものについても厳しく批判している。

筆者はこのときの会見でも、「研究論文に関する調査」よりも「STAP現象の検証」のほうが優先されてきたように見えることに強い疑問をあらためて抱いた。前者は「不正の有無」を調べるための調査であり、後者は「再現性の有無」を調べるための実験である。前者で不正があることとその内実が確認されれば、理研自身による検証実験≒再現実験など必要なかったはずだ、と。

理研理事の会見で筆者がその件を質問したところ、研究担当理事の川合眞紀氏は「4月の段階では予測できなかった」などと答えたが、明瞭とはいえない説明だった。

事後処理を誤った悪い例として

理研は共著者や理事などの幹部にはごく軽い処分を下し、野依理事長は給料の一部を自主返納しただけで、「引責辞任」を否定しながら、任期途中で2015年3月31日に退任した。一方で理研は、小保方氏に対して「運営費交付金から支払われた論文投稿料」として約60万円のみを請求することになった。

当然ながら研究にかかる費用は投稿料だけではなく、小保方氏の給料、研究室の設置や維持、動物実験になどにも多額の費用がかかるはずである。この処分は、今後また研究不正があっても、当事者は投稿料のみ返還すれば済む、という悪しき前例になってしまう危険性がある。

しかし一方で、小保方氏個人に給料や研究費の全額を返還させれば、すべての問題が解決するわけでもない。この研究不正が起きた背景には、悪い意味での成果主義があったことや、たとえば「運営・改革モニタリング委員会」が2015年4月に述べたように「科学的批判精神」にもとづく厳格なチェックが不足するような環境があったことなど数多くの要素が指摘されており、小保方氏個人の問題に還元できるものではないからである。

歴史を語るのに「もしも…」ということは禁物かもしれないが、せめて、理研が「再現性の有無」よりも「不正の有無」を確認するための調査を優先し、4月ないし5月の時点で、第二次調査委員会のレベルの調査結果を出していれば、真相は少なくとも現在よりはもっとクリアになっていただろう。自殺者も出なくてすんだかもしれない。

理研も早稲田大学も文部科学省も、研究不正の再発防止に取り組むとしているが、どんなに努力したところで、減らすことはできてもゼロにはできないだろう。再発防止だけでなく、同じかそれ以上に、組織としての事後処理体制が重要である。理研は事後処理を誤った悪い例となり、科学という営みの前提であるはずの信頼を内部から崩壊させたといわざるを得ない。

誰がES細胞を混入したのか? それは故意だったのか過失だったのか? 故意だとしたらその動機は? 日本を代表する研究機関で起きた不正問題は、真相がわからず、多くの国民が納得しないまま、幕を閉じようとしている。

ELSIと新しいバイオ医療技術

最後に、仮にSTAP細胞論文に研究不正がなくて、再現性があったとしても、ELSI(倫理・法律・社会的問題)を検討する必要がある、ということも繰り返しておこう。研究不正がないこと、再現性があること、この2点が健全な科学の必要条件ではない。ELSIが十分に検討されていることもまた、必要条件である(おそらく十分条件ではないが)。つまり「ELSI検討の有無」は、「研究不正の有無」や「再現性の有無」と並んで、ある研究を評価するために不可欠な項目である(研究不正(公正)、再現性、ELSIの間の複雑な関係についてはより深い検討が必要である)。

念のため確認しておくと、韓国の獣医学者ファン・ウソクらが2004年と2005年に、今日では「ヒトクローンES細胞」とも呼ばれるものの作成に成功したと称したのだが、よく知られている通り、2005年に不正が発覚し、2006年初頭に論文が撤回された。このことにより、ヒトクローンES細胞を利用する「セラピューティッック・クローニング」という医療モデルの探求は振り出しに戻った。しかしその後、2013年から2014年にかけて、3つのグループがヒトクローンES細胞の作成成功を報告した。ファンらが目指したセラピューティック・クローニングは、技術的には一歩実現に近づいたのである(前出「STAP細胞事件が忘却させたこと」参照)。

一方、STAP細胞あるいはSTAP現象と称されたものについても、重要なことは、体細胞に何らかの刺激を与えて多能性や全能性を持たせるというアイディア自体が否定されたわけではない、ということだ。否定されたのは、“小保方らの方法論”である。いつの日か、DNAに触れることなく体細胞に多能性を持たせる方法が見つかる可能性がないわけではない。そうしてできた細胞が、STAP細胞と称されたもののように、胎盤にも分化する能力を持つ可能性もある。そのときには、持ち札として揃った“万能細胞”すべての科学技術的問題とELSIを整理し、メリットとデメリットを慎重に比較検討する必要が出てくるだろう。このことはここでもあらためて繰り返し強調させていただく。

また、日本国内ではマスコミの科学部記者をはじめ、科学について高い感性があり、情報発信能力のある人たちのリソースがSTAP細胞問題に集中してしまい、そのために見えにくくなってしまった話題もある。ここでは詳述しないが、いま生命科学の世界では「ミトコンドリア置換治療(提供)」や「生殖細胞系のゲノム編集」といった新しいバイオ医療技術がELSIとして議論され始めているが、日本国内ではよく知られているとはいい難い。それらについての情報も広く行き渡り、ELSIとして深い議論がなされることを筆者は希望している。

関連記事

プロフィール

粥川準二

1969年生まれ、愛知県出身。ライター・編集者・翻訳者。「ジャーナリスト」とも「社会学者」とも呼ばれる。国士舘大学、明治学院大学、日本大学非常勤講師。博士(社会学)。著書に『バイオ化する社会』(青土社)など、共訳書に『逆襲するテクノロジー』(エドワード・テナー著、早川書房)など、監修書に『曝された生』(アドリアナ・ペトリーナ著、森本麻衣子ほか訳、人文書院)がある。