2014.03.12

ゲーム理論による制度分析と「予想」

この連載は毎回、原則として毎月最終週ぐらいに掲載していただいているのですが、今回は十日以上遅れました。楽しみにしてくださっている読者のみなさんには、大変もうしわけありませんでした。

もともと、やむを得ざる私事のために、今月三月分は恐縮ながら休載させていただく予定でしたので、今回は、二月・三月分の合併ということでご理解下さい。そのため、若干長めの分量になりましたが、悪しからずご了解下さい。

* * *

さて前回は、経済学の学問分野で言うと「マクロ経済学」と呼ばれる分野で1980年代に広まった、「反ケインズ革命」等と呼ばれる学説史上の大転換について見ました。それが経済学の発展に貢献したコアは何だったか──「予想は大事!」という見方だった。それを、「反ケインズ革命」の旗手として有名なフリードマンやルーカスさんの議論を検討する中から確認しました。

そうするとわかったことは、一般にはこの二人はとりわけて、民間の自由な営利活動をとことん崇拝し、政府は経済のことに手を出すなと言っていたようなイメージがありますけど、実はその議論の神髄からは必ずしもこんな結論ばかりが出てくるわけではないということでした。

すなわち、公共の政策にはなくてはならない役割があって、それは民間人の予想を確定させることである。そのためには政策の介入が必要なときがある。「ある将来予想のもとで人々が振る舞った合成結果として、その将来予想がだいたい自己実現される」という、予想と行動がつじつまがあった状態──「合理的期待」や「完全予見」──にあるからといって、必ずしもその状態のもとで市場の売り買いがみな均衡するとは限らないし、政策介入もムダだとは限らない。……ということでした。

今回は、同じく1980年代に広まった経済学説史上の革命的出来事なのですが、今度は経済学の学問分野で言うと「ミクロ経済学」の分野で起こったことを見て行きます。それは「ゲーム理論」と呼ばれる手法が普及したことなのですが、やはりそのコアにあるものは同じ──「予想は大事!」ということでした。

余談になりますが、マクロ経済学における「反ケインズ革命」のもたらした手法上の革新の結果、「ミクロ的基礎付け」と言って、経済全体のいろいろな式を、企業や家計の各自の意思決定の分析から根拠づけるようになりました。従来そういう各自の意思決定のことを考えるのは「ミクロ経済学」の分野とされてきたのですが、同じことを、経済全体のことを考える「マクロ経済学」でも扱うようになったわけです。

他方で、あとで見ますとおり、ミクロ経済学における「ゲーム理論革命」の結果もたらされたのは、経済全体の「制度」「システム」「慣習」といったものの分析です。これらは経済全体のことですから、どちらかと言えば従来「マクロ経済学」の分野とされてきたような事柄です。

したがって、「ミクロ経済学」「マクロ経済学」という分け方自体、意味がなくなっているのが主流派経済学の現状です。

いま、一部に、全国の大学の経済学部の教育カリキュラムを、伝統的な「ミクロ経済学」「マクロ経済学」の二本立てを必修として基礎に置くものに標準化しようという動きがあるようです。

たしかに、公務員試験対策の便宜とか、教員配置の現実に合わせる都合上、いまだに基礎カリキュラムを「ミクロ経済学」「マクロ経済学」の二本立てにしている経済学部がほとんどだと思いますが、これでいいと満足している主流派経済学の教員はほとんどいないはずだと思います。早い段階で学生の頭の中がへんな分かれ方をして固定してしまって、あとからそれを統合するのに苦労しているのが現実だと思います。

ではどんな順番で教育するのが効果的でシステマチックなのか──それはいまから議論を重ねていく段階なのだと思います。こんなときに古い枠をはめられたらたまったものではありません。

連載『リスク・責任・決定、そして自由!』

第一回:「『小さな政府』という誤解」

第二回:「ソ連型システム崩壊から何を汲み取るか──コルナイの理論から」

第三回:「ハイエクは何を目指したのか ―― 一般的ルールかさじ加減の判断か」

第四回:「反ケインズ派マクロ経済学が着目したもの──フリードマンとルーカスと『予想』」

第五回:「ゲーム理論による制度分析と「予想」」

第六回:「なぜベーシックインカムは賛否両論を巻き起こすのか――「転換X」にのっとる政策その1」

第七回:「ケインズ復権とインフレ目標政策──「転換X」にのっとる政策その2」

第八回:「新スウェーデンモデルに見る協同組合と政府──「転換X」にのっとる政策その3」

「駆け引き」の分析の段階

「ゲーム理論」とは、互いに目的の違う人がお互いの影響関係を考慮に入れながら、相手の意思を読みあってものごとを決める決め方を考える数学手法で、これ自体はすでに戦前に生まれています。代表的創始者のフォン・ノイマンは、コンピュータ科学や核物理学などさまざまな分野で大きな業績を残していて、現代の「万学の祖」とも言うべき人物です。その後、戦後1950年代に、ナッシュが、あとで触れる「ナッシュ均衡」と呼ばれる均衡概念を確立して、今日の基本的な枠組みが出来上がっています。

当初これが経済学に応用されたのは、全体の中ではどちらかというと「枝葉末節」的な部分だったと思います。一番基本的な経済の描写では、無数の小人のような生産者が競争している世界を前提します。その場合は、価格のように経済全体で決まることは、各自は自分一人で影響を与えることなんてできませんので、あたかも自然法則のように客観的なものとして受け取って、そのもとで自然を相手にするように各自が最適なやり方を決めればいいです。こういうのはゲーム理論ではありません。

ところがこれを現実に近づけて、少数の大企業が市場を牛耳るような状況を考えることにするとゲーム理論の出番になります。各企業はある程度売値をコントロールできますので、自分の決定がライバル企業に影響を与え、ライバル企業の決定が自分の決定に影響を与えることになります。こういったことを互いに読みあって最適なやり方を決めるというのが、まさにゲーム理論で扱う問題になるわけです。

このような少数の大企業の間での価格の決まり方をゲーム理論的に考える研究は、「ゲーム理論」と名前がついた数学理論が開発されるはるか前からすでに、19世紀には生まれていました。経済学の世界では、最初、その流れを汲んで、大きな企業同士とか、企業と労働組合とか、国どうしなどの駆け引きを考えるための手法としてゲーム理論が使われていたわけです。

しかしこれらは、経済学全体に大きなインパクトを与えることなく、やがて研究の進展は落ち着いていったように思います。

経済学におけるゲーム理論の発展

それが、その後主に1980年代に入って以降、ゲーム理論の発展がミクロ経済学の教科書を書き換えるようなインパクトを与えていくことになります。

そのころゲーム理論そのものの研究者たちの間では、後で説明する「ナッシュ均衡」と呼ばれるつじつまのあった答えが、複数発生してしまう問題が議論の的になっていました(「複数均衡」問題)。同じ人たちが同じ条件のもとに置かれても、全員につじつまの合う答えが何通りもある。場合によっては無限にある。その中には、現実にはちょっと起こり得ないだろうというのもありましたから、これらの均衡を、もっともらしい理由をつけて絞り込んでいくことが課題になっていたのです(ナッシュ均衡の「リファインメント」)。

これを、経済学の分野で考えてみたわけです。経済学における従来のゲーム理論応用は、大きな企業どうしの価格決定の駆け引きも、労資の駆け引きも、結局落ち着く答えは一つというのがだいたいのところでした。ところがそうではない。複数答えが出る。しかし現実にはそのうちどれかが選ばれているわけですから、そのどれが選ばれるのかについて、はっきりと意識しなければならない。そのことが、経済学を書き換えるインパクトをもたらしたのです。

その中でも一番の典型的なフィールドは、「制度」というものの分析だったと思います[*1]。それまでは、経済学というよりは、政治学や法学や社会学などの対象であった「制度」というものが、ゲーム理論を使うことで、経済学的に分析できるようになったわけです。その分析の中で、同じ条件のもとでも、違ったタイプの制度が成り立つことがあることが、ゲーム理論の複数均衡の考え方によって説明されるようになりました。その複数あり得る制度のうちどれがとられるのかは、結局歴史的経緯に依存するということになります。これを成り立たせているのが、人々の振る舞いについての各自の予想なのだ……それが明らかになったわけです。

今回はこれからその話をしていくのですが、この分野では、青木昌彦さん[*2]、奥野正寛さん、伊藤秀史さん、松井彰彦さん[*3]ら、日本人研究者でパイオニア的活躍をしてきた人が多く、まとまった基本的業績が日本語の本で読めます。また、アブナー・グライフさん、ロバート・ザグデンさん[*4]のような海外の有名な研究者のまとまった本も翻訳されています。本文や注で紹介しておきますので、できれば実際にこれらの本を読んでみて下さい。

もちろんこれらの本は、基本的には経済学の専門の入門教育はマスターしている人を対象にしているものです。ごく初心者向けの解説としては、手前味噌ですが、拙著『「はだかの王様」の経済学』(東洋経済新報社)の第6章をお読みいただけるとありがたいです。

青木昌彦さんらの「比較制度分析」

この手の研究が最も目覚ましい業績をあげたのは、青木昌彦さん(1938-)たちによる、戦後日本型経済システムの分析だったと思います。青木さんたちは、このような分析方法を「比較制度分析」と名乗りました。英語にすると「コンパラティブ・インスティテューショナル・アナリシス」。略すと「CIA」ですから、この手の議論をしていると「CIAのゲームのエージェント」などと言った言葉が飛び交うのですけど、もちろんスパイゲームとは何の関係もありません。

もともとは、ゲーム理論のモデルで、さっき述べた「複数均衡」というものが発生することを使って、アメリカ的な、伝統的経済学の描写に近い経済システムと並んで、戦後日本的なシステムも別途均衡として発生することを示して見せることに問題意識があったようです。そこで「比較」という言葉を使ったのだと思います。でも、場合によっては、同じ分析の枠組みで複数均衡が発生しないケースも扱うことができるわけですから、「比較」という言葉は必ずしもこの手法を指すために適当ではない枕詞だと思うのですけどね。

ここで分析されている日本型経済システムというのは、終身雇用制、年功序列制、企業別労働組合、内部昇進制といった、いわゆる「日本型雇用慣行」や、株式の相互持ち合い、固定的な下請けシステム、メインバンク制、官僚の行政指導等々の仕組みを指しています。いずれも、伝統的なミクロ経済学が描くような、何もかもスッキリ市場取引でおおわれたシステムとは違っています。同じ資本主義なのにどうしてこんな違いがでるのだろうかということが問題になったわけです。

この分析が出る以前のことを振り返ってみますと、かつては、これらの日本型システムは、何か日本の文化や民族性に根ざしたもののように思われていました。例えば、江戸時代の大名家の家臣団から引き継がれたもののように言われたりしたわけです。その上で、これらの制度が欧米と比べて遅れた、乗り越えるべき日本の前近代性とみなされたり、あるいは、変えることのできない、永遠に守るべき日本固有の優れた伝統とみなされたりしたわけです。

ところがその後の歴史研究で、そうではなかったことが明らかにされました。大正時代までの雇用は流動的で、労働者はみなひんぱんに企業を渡り歩き、簡単にクビにされていました。企業は、大株主である財閥家が支配していました。部品の調達は、自分の社内で作るか、そうでなければ相手を固定せず自由に調達していました。その意味では、伝統的経済学が描くようなスッキリハッキリの純粋な資本主義だったわけです[*5]。

青木さんたちの分析が明らかにしたことは、問題は文化的な好みとか遺伝子とかとは関係がないのだということです。まったく同じ条件のもとで、人々の好みや性格や価値観がまったく変わらなかったとしても、伝統的経済学の描く世界に近いアメリカ的なシステムもできれば、戦後日本型システムもできる。どちらも安定的なシステムとして成り立つのだということです。これを、ゲーム理論を使って、複数均衡として説明したわけです。

この議論は、青木さんと奥野さんの編著の『経済システムの比較制度分析』(東京大学出版会, 1996年)で、まとまって読むことができます。とくに日本型雇用慣行については第5章で、日本型の企業運営やメインバンクシステムについては第II部で読めます。伊藤秀史編『日本の企業システム』(東京大学出版会, 1996年)でも、日本型企業の昇進制や意思決定、金融システム、取引慣行などについて、同様の分析が紹介されています。

初学者向きに、関連する論点を体系的網羅的かつコンパクトに説明したものとしては、もし入手できるのであれば、林田修さんが『経済セミナー』1997年11月号(No.514)に書いた記事、「企業分析に不可欠な制度補完性の視点」がお勧めです。私は長年、ゼミなどで学生に説明するときにお世話になっています。以下の議論は基本的にこれらの文献での議論のご紹介になります。

[*1]その他、当時は「せり」の設計を考える「オークション理論」がまず大きく発展した。

[*2]本文中であげたものの他、今世紀初頭段階での総括的な大著に『比較制度分析に向けて』(滝沢弘和、谷口和弘訳, NTT出版, 2003年)、一般向け文庫本に『比較制度分析序説──経済システムの進化と多元性』(講談社, 2008年)。

[*3]『慣習と規範の経済学──ゲーム理論からのメッセージ』(東洋経済新報社, 2002年)。全く合理的根拠のない民族差別が、ゲームの均衡として「合理的」に生じてしまう「フェスティバルゲーム」を論じた第16章、第17章は是非読んでほしい。

[*4]『慣習と秩序の経済学』(友野典男訳, 日本評論社, 2008年)。

[*5]青木、奥野編著『経済システムの比較制度分析』302ページ。伊藤秀史編『日本の企業システム』289-290ページ。

汎用的技能の欧米・企業特殊的技能の日本

この論者たちの議論の出発点は、技能の中には、「汎用的技能」[*6]と「企業特殊的技能」[*7]があるということです。「汎用的技能」というのは、典型的なのは、医師や看護師の技能や、英会話の技能や、システムエンジニアの技能などを思い浮かべて下さい。こういうのは、学校で習って身につけて、資格等のはっきり誰にでも目に見える形で表され、どこの企業でも等しく役に立つものです。

それに対して「企業特殊的技能」というのは、ある一つの企業の中だけでしか役に立たない技能のことです。典型的なのは、書類のファイルの整理の仕方とか根回しのかけかたとかです。こういうものは、学校で教えてくれるわけではありません。仕事をしながら身近な先輩に教わるもので、資格のように目に見える形で表すのが難しいです。

たしかに、多くの仕事の場合は、いまあげた二つの極端な典型例の間にあるでしょう。何か技能が身に付くと言えば、どこでも通用する技術の改善能力としても、職場固有の「段取り」を改善する能力としても、どちらもある程度はあてはまる話でしょう。生産性が上がることに変わりはないかぎり、それは企業にとっては本来はどちらであってもかまわないものです。しかし、欧米では主に汎用的技能に依存していたのに対して、戦後日本では企業特殊的技能に依存してきたのです。

企業特殊的技能を身につけさせるための日本型雇用慣行

では企業が従業員に、企業特殊的技能を身につけていってもらうためには、何をしなければならないでしょうか。

いつかこの会社をクビになるかもしれないという可能性があったならば、従業員にとって、その企業でしか役に立たない技能を身につけるためにコツコツ努力することは、リスキーで割に合わないです。クビになっても別のところで雇ってもらえるように、英会話なりプログラミングなり、汎用的技能を身につけようとするでしょう。

だから企業としては、会社の都合で勝手にクビにすることはありません、定年まで面倒見ますということを保証する必要があるわけです。これが終身雇用ということです。

でもいくら企業が勝手にクビにしませんと保証しても、従業員に勝手に辞められたら困ります。汎用的技能の場合と違って、企業特殊的技能の場合は、入社したての新米従業員は、何の技能もまだ身についていません。仕事を覚えてもらうまでの間はタダメシを食わせてやっているのと同じです。技能の教育投資として給料を払っているのです。それなのにやっと元がとれると思ったとたん辞められたりしたら、企業にとって損です。

そこで、若い頃は生産性よりも給料が低くて労働に見合わないけど、歳を取ったら生産性以上に給料がもらえて、長いこと勤めれば元がとれる仕組みにしておきます。年功序列制ということですね。そうすると途中で辞めると損になりますので、従業員は自らすすんで定年まで働き続けることになります。

でも、クビにはならない、歳取れば自動的に給料は上がるとなれば、従業員にとって一番いい方法は、適当にサボって技能も身につけないことです。そうさせないために、出世をご褒美に使うことになります。しかし、あんまり早いうちから出世で差がつくと、負けた方は競争から降りて仕事しなくなりますので、挽回のチャンスがいつでもあるように、あくまで年功序列で出世する原則の枠内で、同期従業員の間で微妙に差をつけることにします。そうすることで、みんなまんまと出世競争にはげむことになります。

そもそも、汎用的技能と違って、企業特殊的技能は身近な先輩が日頃から教えてはじめて身に付くものです。すると、もし年功序列を無視して成果主義で給料や出世を決めたら、先輩は自分のライバルを育てることになりますので、仕事を教えなくなってしまいます。

かくして、企業側が終身雇用制と年功序列の賃金・出世の仕組みとをセットでとって、はじめて、従業員は企業特殊的技能の蓄積にはげむことになるわけです。

逆に労働者たちが、みんな最初から汎用的技能を身につけているものならば、企業としては、わざわざ企業特殊的技能をつけさせようとコストをかけるのは損です。他社から優秀な人材を引き抜けるように、また、優秀な若手に逃げられないように、年功序列はやめなければなりません。他社のベテランがみんな企業特殊的技能の持ち主でこっちに引き抜いても役に立たず、新卒の若者もこぞって四年間遊びほうけてきたか、役にたたない教育をされているか(すみません!)だからこそ、企業が自前のコストで技能を養成しなければならず、そうである以上は他社では役立たない企業特殊的技能でなければならないわけです。

ゲーム理論のナッシュ均衡としての日米両タイプ

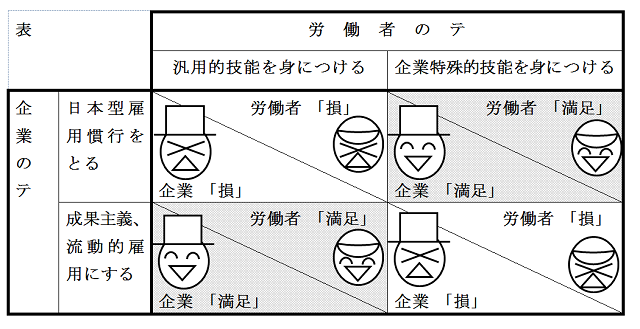

この関係をゲーム理論の説明でよく見られる「利得表」と呼ばれる表であらわすと、次のようになります。

本当は、企業も労働者もたくさんいて、それぞれ企業ごと、個人ごとに違ったテをとるかもしれませんので、こんなふうな2×2の表に表すことはできません。説明のための私の便宜的な工夫で、専門家のみなさんがご覧になったら怒るかもしれませんが、実は、あとで説明しますように、企業はみなそろってどちらか一方のテをとり、労働者もみなそろってどちらか一方のテをとることが言えますので、このような説明も許されると思います。

それで、この表は次のように見ます。労働者が表の右列のように企業特殊的技能を身につけているならば、企業は下欄の成果主義や流動的雇用──まあ、正確な表現かどうか知りませんけど、一応「アメリカ型」と言っておきましょう──をとるよりは、上欄の日本型雇用慣行をとった方がいい。他方、企業が上行の日本型雇用慣行をとっているならば、労働者は左欄の汎用的技能を身につけるよりは右欄の企業特殊的技能を身につけた方がいいということです。

逆に、労働者が左列の汎用的技能を身につけているならば、企業は下欄のアメリカ型の雇用制度をとった方がいいし、企業が下行のアメリカ型の雇用制度をとっているならば、労働者は左欄の汎用的技能を身につけた方がいいということになります。

だから、表の網掛けしている欄は、相手がその欄のテをとっている限り、自分もその欄のテをとることが最適な状況に、お互いなっています。まあ、いま「テ」と表現している言葉は、ゲーム理論では、「戦略」というモノモノしい言い方をするのですが、この欄では、お互いの戦略がつじつまがあっていて落ち着いて動かない状態になっています。こういうのを「ナッシュ均衡」と言います。

いまのケースでは、ナッシュ均衡が右上と左下の二種類出て、どちらになるかは理屈だけでは何も言えないことになります。つまり、アメリカ人労働者であろうがアメリカ系企業であろうが、一旦右上の欄の「日本型雇用慣行−企業特殊的技能形成」の状態におかれたら互いにそのテをとり続ける。日本人労働者であろうが日系企業であろうが、一旦左下の欄の「アメリカ型雇用制度−汎用的技能形成」の状態におかれたら互いにそのテをとり続けるということです。

多数者の戦略に合わせるのが得──戦略的補完性

なお、さきほど、企業はみなそろってどちらか一方のテをとり、労働者もみなそろってどちらか一方のテをとると書きましたけど、その理由はこういうことです。

他の企業がみな日本型雇用慣行をとっているときに、自分の企業だけが、ちょっと業績が悪いからと言って従業員を勝手にクビにしたりしたら、ひどい会社だと悪評がたって優秀な人材が集まらなくなります。あるいは自分の企業だけが年功序列制をやめて、汎用的技能でいいから成果主義でいくとなったらどうなるかわかりますか。

かつて日本型雇用慣行がまだ強固だった時代に、成果主義をとる外資系でよく見られた現象は、業績評価をする上司が、部下にゴマスリやプライベートな用事を強要するということでした。本国でこんなことをしたら、正当に評価されないと怒った従業員は転職してしまいますから、ゴマスリ強要がまったくないわけじゃないでしょうけど限度があります。しかし、まわりがみんな日本型雇用慣行の企業ばかりならば、中途採用市場も発達してないでしょうし、年功序列で勤続年数が振り出しにもどるのは損です。だから転職なんて非現実的。我慢するほかありません。その足下を見て、上司がさせたい放題こき使ってくることになります。

他方、まわりがみんなアメリカ型の雇用制度の中で、自分の企業だけが日本型雇用慣行をとっても、優秀な若手はもっと働きに見合った高い給料をくれる会社に転職してしまいますのでうまくいきません。

労働者の方はどうでしょうか。多くの労働者が企業特殊的技能を形成することを選び、企業もそれに合わせて日本型雇用慣行をとっているときに、自分だけ汎用的技能を身につけて世に出ても、コストに見合った給料がもらえるわけでないのですから損です。逆に、多くの労働者が汎用的技能を身につけている中で、自分だけ企業特殊的技能を身につけようと思っても、企業からは「あなたは何ができるのですか」と言われて相手にされないでしょう。

というわけで、多くの企業が日本型雇用慣行をとり多くの労働者が企業特殊的技能を形成すると予想されるもとでは、各企業は自分に一番メリットがあるように行動して日本型雇用慣行を選び、各労働者は自分に一番メリットがあるように行動して企業特殊的技能を形成します。かくして、当初の予想が再生産されることになります。

他方、多くの企業がアメリカ型の雇用慣行をとり多くの労働者が汎用的技能を形成すると予想されるもとでは、各企業は自分に一番メリットがあるように行動してアメリカ型雇用慣行を選び、各労働者は自分に一番メリットがあるように行動して汎用的技能を形成して、やはり当初の予想が再生産されることになります。ある戦略をとる他者が多ければ多いほど、各自自分もその同じ戦略をとることが有利になるときのことを、「戦略的補完」と言いますが、いまのケースはまさにそれにあたります。

このように、人々の行動についての各自の予想と、その予想にもとづく各自の最適行動が、お互いつじつまがあって再生産されている状態が「制度」というものだと言えるわけです。ここで、複数あるナッシュ均衡のうちどちらが現実に選ばれるかを決めているのは、個人の内面の国民性とか価値観とか文化的な好みとかではなかったわけです。たまたま歴史的に人々がどのように振る舞っていたかによって、人々がどのように振る舞うかの予想が形成され、それが均衡を決めていたのであり、その中に置かれたならば、各自は日本人であろうがアメリカ人であろうが関係なく、自分にメリットがあるように合理的に振る舞ってもともとの予想を再生産するということです。

日本型雇用慣行の場合、たまたま戦時体制として無理矢理強権で作り上げたシステムが、戦後もナッシュ均衡として残ったわけです[*8]。

[*6]「一般的技能」「機能的技能」とも言う。

[*7]「関係特殊的技能」「文脈的技能」とも言う。

[*8]青木、奥野編前掲書第12章。

「悪い均衡」の現状を批判できる

さて「制度」というものがこういうものだとすると、困った性質があることがわかります。

例えば、さきほどの表の右上の「日本型」の均衡よりも、左下の「アメリカ型」の均衡の方が、企業も労働者も双方ともメリットが大きいとしましょう。本当にそうかどうかは大いに疑わしいと思いますが、とりあえず説明の便宜上、もののたとえとして想定させて下さい。例が悪いのは話の行きがかりということで……。もし双方ともにメリットが大きいならば、「日本型」から「アメリカ型」に移るのに反対する人はいないはずです。こういうのを、「アメリカ型」均衡は「日本型」均衡に「パレート優越」していると言います[*9]。

だとしても、一旦「日本型」の均衡が取られていたならば、そこから「アメリカ型」に移ることは簡単ではありません。企業も労働者もみんな、「日本型」の振る舞いをするだろうということが予想される以上は、たとえみんながみんな、「アメリカ型」均衡になった方がメリットが大きくなるとわかっていたとしても、自分だけ「アメリカ型」に振る舞ったとしても損するだけです。結局みんなそんな損は嫌だと考えて「日本型」の振る舞いをしてしまい、いままで通りの均衡が維持されてしまいます。

もちろん、企業も労働者もみんなで示し合わせて、今度から「アメリカ型」の振る舞いをしようと合意して、それがみんなに信頼される予想になったならば、「アメリカ型」均衡に移行することもできるでしょう。しかし多くのこのようなケースでは、あまりにたくさんの人々が、互いにばらばらになっていて、信頼できる合意をすることが困難です。そうすると、人々はみんなこんな振る舞い方をしたくない、別のもっといいやり方をしたいと思っていても、人々の振る舞い方についての予想が、個々人ではコントロールできないものにひとり立ちしてしまい、各自はそれに縛られて行動することになってしまいます。

ゲーム理論を使った制度分析は、このように、現状の制度を批判して、もっといい制度に移ることを主張する論拠を提供します。

おわかりの通り、この手法は、基本的には伝統的な主流派ミクロ経済学の手法と共通しています。各企業や個々人が自分にとって一番メリットがあるように各自のやり方を決めると考えて、その合成結果として、世の中の状態を説明します。世の中の現状の秩序でうまい目をみている人たちは、従来は、この伝統的な主流派経済学の説明を自分に都合良く解釈して、「世の中の現状は、各自が自分が一番よくなるように自由に選択した結果なのだ。その結果苦しんでいる人がいても、それは自己責任なのだ」と言っていたりもしました。

ところが、この手法で制度分析をした結果言えるようになったことは、技術的物質的条件もまったく変わらず、各自が能力あるか怠け者か等々という性質もまったく変わらなかったとしても、たまたま歴史的におかれた状態のいかんによって、同じ人が、ある場合は冷や飯を食って苦しんでいるけど、別の場合にはもっと幸せな暮らしになっていたかもしれないということです。そうするとこれは自己責任でもなんでもないことになります。現状よりもパレート優越した均衡がある場合はもちろん、それがなくても、現状の秩序で犠牲になっている人の境遇がもっと改善される秩序への移行を主張できる論拠になるのです(図)。

読者のみなさんは、この理屈の骨子が前回説明した合理的期待モデルの理屈と同じ組み立てになっていることにお気づきでしょう。

人々が将来予想を抱いたもとで、各自自分に一番都合がよくなるように振る舞ったら、その合成結果が当初の予想を自己実現するというところです。そして、合理的期待や完全予見を前提にしたモデルが、当初は資本主義万能論と思われていたけれどもそうではなかったというところも同じです。複数均衡が発生し、その中にはバブルのように、市場不均衡が拡大していく均衡もあることが説明できるようになったということでしたね。だから、よくない均衡を批判して、よりよい均衡を実現する政策的主張の論拠になるという点で同じになっているのです。

制度の崩壊を根拠づける議論

また、こうした分析の結果、ある制度が別の制度に変わることが、もっと客観的な条件から説明できるようにもなりました。

もともと青木さんたちがこのような分析を始めたときは、「アメリカにはアメリカの制度があるかもしれないけど、日本には日本の制度があって、それはアメリカの制度と同じくらい合理的なものなのだ」として、日本独自の経済システムを正当化する意図があったのではないかと思います。しかしその後、この種の研究はむしろ逆の結論、すなわち日本型システムが崩れていくという結論を導く論拠になっていったように思います。

すなわち、企業特殊的技能を形成することが日本型雇用慣行のすべての基礎にあるわけですから、企業特殊的技能が要らなくなれば、この制度の根拠が失われてしまいます。

工場の自動化が進み、そうかと思えば中小企業までこぞって発展途上国に海外移転して国内の工場をたたむようになって、製造現場の熟練はだんだんと要らなくなってしまっています。事務作業もIT革命で自動化が進んで、情報の共有化もなされ、長年の経験に基づく知識がものをいう分野はすっかり少なくなってしまいました。長かった不況の中で、中高年のベテランこそ真っ先に要らない者扱いされてリストラの対象になり、終身雇用の保証なんてないのだということがまざまざと示されました。企業の長期的成長なんて見込めないし、そもそも少子化で下の世代ほど人口が減っていくとなれば、入社後年を経ればだいたいだれもが数人の部下を持つポストに出世できるなどという期待もまた成り立たなくなります。

もしこうなったら、企業としては、自前のコストをかけて企業特殊的技能を形成させるメリットはなくなります。そうすると、各自自社だけでも、終身雇用制も年功序列制もやめてしまって、単純労働者かできあいの汎用的技能を持った労働者を雇った方が安上がりになると考えるでしょう。労働者側も終身雇用が保証されない中で、企業特殊的技能を身につけようというモチベーションはなくなります。各自自分だけでも、外国語なりプログラミングなり、汎用的技能を身につけて資格をたくさんそろえた方がいいと考えるし、そうでないならばそもそも技能形成から降りてしまいます。

みんなこう考えるわけですから、企業はみな日本型雇用制度をとらなくなり、労働者はみな企業特殊的技能を形成しなくなり、日本型雇用慣行の制度均衡は崩れてしまいます。こうしたことは、ゲーム理論のモデルでは、外生変数が変化するとナッシュ均衡の一つが消えてしまうということで表されます。

また、グローバル化で企業の海外進出や人材の国際化、取引先の国際化が進んでいくと、やはり日本型雇用慣行が崩れる要因になります。各自、自分が関係する相手のうち、多数者がとるやり方に合わせた方が得になるからです。このようなことは、あたかも環境に適した遺伝子が増えるように、メリットの多いやり方がまねされて増えていくという「進化論ゲーム」のモデルを使って分析されています。

現実には、さすがに多くの日本企業の場合は、仕事がなくなったからと言って簡単に正社員をクビにしたり、年功序列をまったくなくしたりというわけにはいかなかったと思いますが、そのかわり、正社員の新規採用を減らして、どんどんと非正社員に置き換えていきました。その結果、非正社員比率は三分の一を突破して、職場によってはほとんどを占め、いままで正社員がやっていた仕事と変わらないことをするようになっています。この人たちは、終身雇用も年功序列も適用されない人たちですから、事実上日本的雇用慣行は崩れつつあることになります。その上、正社員にもリストラや成果主義が適用されるケースも普通に見られるようになりました。

[*9]同上書第3章では、本稿のモデルに、各々の技能の適合性が異なる二つの産業を導入し、アメリカ型、日本型双方を凌駕するパレート最適均衡の発生を示して、しかし歴史的経緯によって、それよりパレート劣位にある、日本型またはアメリカ型の均衡にはまってしまうことを論じている。

企業別労働組合や人事部集権評価

さて、比較制度分析の研究者たちは、そのほかの戦後日本の特徴的な経済制度も、同様の手法でもって説明していきました。

例えば、戦後日本の労働組合は「企業別労働組合」と言って、職種にかかわらず企業ごとに組織されていました。欧米のように、企業にかかわらず職種ごとに全国的に組織される「産業別労働組合」ではなかったのです。これは、労働者側の握っている資源が企業特殊的技能である以上、それを社内でまとめれば経営側に対する交渉力になるからだと説明できます。汎用的技能に頼って生産している場合にはそうはいきません。企業内だけで労働者をまとめてストライキしても、経営側はよそからいくらでもスト破りを雇うことができるからです。この場合には、企業にかかわらず同じ種類の汎用的技能を持つ労働者みんな組織しておかないとこれを防ぐことはできません。

これも、いま日本でとりわけて労働組合の力が弱っているのは、企業特殊的技能が以前と比べて不要になって、非正社員が増えているからだと説明できます。従来の日本型企業別組合は、非正社員を仲間に入れず、最初の頃は低賃金の非正社員化が進むことを正社員の賃上げの原資ができるぐらいにみなして、かえって支持するぐらいでした。そのことがいまに至って自分の首を絞めていると思います。労働組合は、本来労働組合を必要とする数多くの労働者たちから、一部の、企業特殊的技能が評価される幸運に恵まれた、経営側への昇進予備軍からなる特権者集団とみなされてしまっているのだと思います。

また、戦後日本型雇用慣行では、昇進を技能形成のご褒美に使う仕組みでしたから、その評価を正当に行うためのしかけが必要になります。そこで、欧米のように特定の職種のエキスパートにするのではなくて、ひとりひとりを数年ごとにいろいろな部署にまわす、「ジョブローテーション」がとられることになります。個々の上司には、相性が合う合わないなどのバイアスがあるかもしれませんが、一人の人について、いくつもの部署を回して何人もの異なる上司の評価をそろえれば、公正な評価に近づけることができるからです。また、同じ人に対して他の上司と異なる評価をいつもつける上司は、評価の仕方にバイアスがある人だと判断できるでしょう。こうして、ジョブローテーションを回し、各自の昇進のための情報を集中するために、日本企業特有のスーパー部署「人事部」が必要になるわけです。

株式持ち合い・メインバンク・行政指導

さらに、終身雇用制を守るためには、一時的な景気の悪化ぐらいで従業員のクビを切るわけにはいきません。ところがそんなことをすると、一時的であれ業績が悪くなって、個人株主は配当がもらえなくて損だとか、株価が下がって損だと言って、株主総会で経営側に文句をつけたり、乗っ取り屋に株を売ったりしてしまうかもしれません。

これを防ぐために、十分な割合の株を、会社どうして持ち合いして、お互いそんなことで口出しはしないようにしました。これで個人株主の圧力を気にすることなく、短期的な業績悪化にかかわらずに終身雇用制を維持できました。

しかしこんなことをすると、野放図な経営を許してしまうかもしれません。そこで「メインバンク制」が機能を果たしたと説明できます。

株主の圧力を避けるために、株による資金調達があまりできませんでしたから、各企業は銀行からの借り入れに頼ることになります。銀行はリスクを抑えるために、融資団を組み、代表の銀行がその企業のメインバンクとなって、役員を派遣したりして経営状況をモニターします。そして、日頃は企業特殊的技能が一番力を発揮するような現場の判断に任せておきながら、いざ深刻な業績悪化が起こったとこには乗り込んできて役員を一新します。各企業の経営者は、万一しくじったらこんな目にあうことがわかっていますので、あまり野放図な経営をすることが避けられることになります。

そして、このようなモニタリングの役割を果たすことが銀行にとってちょうどメリットになるような、高すぎも低すぎもしない収益が得られるよう、官僚が規制や行政指導で銀行どうしの競争を抑えて利子を規制してきたと言えます。

このように、「日本型」とされるさまざまな制度のパーツは、お互いにつじつまが合うように組み合わさって、全体システムとして、企業特殊的技能形成を促進するための合理的な役割を果たしていたと解釈できるわけです。

このように、さまざまな制度のパーツが、互いに成立の条件となって支え合って、全体としてつじつまがとれたシステムを成すことを、「制度的補完性」と言います。上の説明では、あたかもこうした因果関係を、誰かが意識して設計でもしたかのような言い回しで説明しましたが、もちろんこれは言葉の綾です。実際には、日本型システム成立の当時、誰も、こんな全体の合理的機能を意識していた人はいなかったでしょう。ましてや全体を設計した大天才などいるはずがありません。たまたま歴史的におかれた条件のもとで、各企業や各労働者が自分にちょっとでもメリットがあるように行動した結果として、このような制度均衡に落ち着いていったのだと思います。

その中にいた当事者には、経済的機能など知らず、大真面目にこれが日本文化だと信じて従っていた人もいたかもしれません。しかし、まったくアメリカ人的性格の人ばかりでも、戦後日本の当初の人々の行動を受けて各自自分が有利なように行動すれば、これは成立するのです。そしてこうして成立した均衡が、誰も意識しなくても、全体として企業特殊的技能形成を促進するために合理的に機能したというわけです。

マグリブ型システムとジェノア型システム

以上見たような制度分析の対象は、もちろん戦後日本型経済システムにとどまるものではありません。有名な例では、「比較歴史制度分析」を名乗るグライフさんの、「マグリブ商人vsジェノア商人」の制度モデル[*10]があります。マグリブ商人は、中世地中海貿易で栄えたチュニジア拠点のユダヤ人商人です。ジェノアはご存知のとおり、ルネサンス期イタリアの都市国家ですね。同じく地中海貿易で栄えました。両者がとっていた違った二つのシステムが、ゲーム理論の複数均衡として説明されたのです。

遠く離れた所と貿易するには、当時は現地の代理人を使わなければなりませんが、代理人がネコババするリスクをいかに防ぐかが問題になります。ネコババを見つけたらその代理人をクビにすればいいのですが、クビにされても次の雇い主を探せばそのうち見つかるなら、クビ覚悟でのネコババの可能性を防ぐことはできません。ゲーム理論のモデルを建ててこの問題を検討してみたら、均衡が二つ発生することがわかりました。

そこで発生するやり方のひとつは、雇い賃を高くすることです。そうすると、万一クビになったときは、つぎの雇い主が見つかるまでの間大きく収入が減ることになって損です。そこで代理人は合理的に考えてネコババしないことになります。これがジェノア商人が採用したやり方でした[*11]。

もう一つのやり方は、一度ネコババしてクビになった代理人は、貿易商たちの誰ももう雇わないようにすることです。そうなると、雇い賃を高くしなくても、代理人はネコババしなくなります。貿易商たちがみなこのように振る舞うと予想されるもとでは、一旦ネコババがばれてクビになった代理人は、たまたま運良く次の雇い主にありついても、クビ以外の原因で代理人関係が終わる可能性はあるので、雇い賃をよっぽど高くしないと、クビ覚悟でできるだけネコババしておく方がトクになります。それがわかれば、貿易商は、わざわざ高い雇い賃を払うこともないので、何のペナルティもなくても、ネコババがばれてクビになった代理人は雇わないことになります。かくしてこの均衡が自発的に維持されます。こちらがマグリブ商人が採用したやり方です。

このように、まったく同じ条件でも二種類の異なった制度がナッシュ均衡として出てくるのです。どちらの可能性もあり得るのですが、当初は、マグリブ商人が地中海貿易に覇を唱えていました。貿易商にとっては、雇い賃のコストが安い分マグリブ方式の方がトクです。しかしこの方式では、部外者が、「ネコババしてると噂を流すぞ」と代理人をゆするかもしれませんので、部外者の告げ口は受け付けないことを公言しておかなければなりません。だから、固定した商人仲間の間で、関係が閉じてしまいます。それに対して、ジェノア商人は自分たち自身が入植しなくても、新しい代理人を見つけて貿易先を広く開拓していけるので、やがて地中海貿易の覇権はジェノアに移ることになりました。

[*10]Greif, A., “Cultural Beliefs and the Organization of Society: A Historical and Theoretical Reflection on Collectivist and Individualist Societies,” Journal of Political Economy, vol. 102, no. 5, 1994. 前掲訳書では、第3章、第9章。

[*11]よくこの議論の紹介の中で、「司法機関を整備したこと」がジェノア型の解決とされていることが多い。これはその通りだが、グライフのモデルそのものから導かれているわけではなく、文章で述べられているだけである。

なぜ「男が外で女が内」か

もう一つだけ。私がかかわった研究も例としてあげておきましょう。「男は外で稼ぎ、女は内で家事をする」という性役割分業が、なぜ発生するのかを説明したゲーム理論モデルです。「男は外で稼ぐのに向き、女は内で家事をするのに向く」というような合理的根拠は何もなくても、このような均衡が発生することを示したものです。

これは、川口章さんが私より先にモデルを作っている[*12]のですが、川口さんのモデルでは、男女がペアになることによって効用を得る設定から組み立てています。それに対して私のもの[*13]は、「効用」ではなくて、家事労働によって質の高い労働力が生産される設定に基づいています。日本型の場合は、主婦が家事労働をするおかげで夫が長時間労働にはげんで、企業特殊的技能を形成できるというようなイメージを持っていただければいいです。これによって、私のモデルでは、男女の別だけではなくて、白人と黒人といった民族差でも同じことが発生することを示せますし、技術条件が変わることで制度均衡が変わることも示せました。

以下では日本型の技能形成をイメージした言い方をします。企業としては、労働者が長時間労働にはげんで、すすんで企業特殊的技能形成をしてくれるならば、責任ある仕事をまかせたり比較的高めの給料を払ったりして、技能養成のためのコストをかけようと思います。しかし労働者側にその気がないならば、コストのかけ損になりますので、責任ある仕事もさせず給料も安めにします。ところが労働者側から見ても同じで、企業が責任ある仕事を任せてくれて技能養成のためのコストをかけてくれるならば、すすんで長期的に企業特殊的技能を形成していこうと思いますが、企業側にその気がなければ、適当に手を抜いて仕事をして、もっといい機会があればいつでも辞める方がトクです。

そうするとここでは、企業が労働者に技能養成コストをかけて、労働者もみずから技能形成にはげむという均衡と、企業が労働者に技能養成コストをかけず、労働者も技能形成にはげまないという均衡の二種類の均衡が発生します。

他方で、労働者は、技能形成をしようとしたら、誰かに家事労働をしてもらう必要があるものとします。家事労働をするパートナーが見つからなければ、単純労働者にしかなれず、それよりは家事労働をした方がましですが、家事労働をするよりは技能形成した方がメリットがあるという設定にします。

すると、この世界であり得る一つの均衡は、全員が技能労働者をめざすために、誰も家事労働者のパートナーを得られずに結局単純労働者になり、企業はそれがわかっているために全員に技能養成コストをかけないという均衡です。

しかし別の均衡もあり得ます。それは、何でもいいから外見でわかる特徴によって人口を二分し、片方を最初から技能労働者になれないことにしてしまうというやり方です。実際にはそれが「女」だったわけですが、男女が入れ替わった均衡だってあり得ます。「白人」と「黒人」に人口が二分されているならば、例えば「黒人は技能労働者になれない」ということになるかもしれません。

例えば女性が技能労働者になれないという予想があれば、本人は技能形成のためにやる気まんまんだったとしても、企業側は女だから適当に手を抜いて働いてそのうち辞めると予想して、技能養成コストをかけずに責任のない仕事ばかり安い給料でさせます。企業がそういうテをとると予想される以上は、女性としては技能形成にはげむと損になります。したがって、この両者の予想は相手の行動で自己実現されて均衡として維持されます。そうである以上は、女性は働こうにも単純労働者にしかなれないので、家事労働者になった方がましになります。

男性は同様の推論により、自ら技能形成にはげみ、企業から養成コストをかけられることが均衡になりますので、家事労働のパートナーを求め、かくして男女が互いにパートナーを見つけて世の中全体が均衡します。

この均衡では、女性はなんの合理的根拠もないことのために、男性よりも割を食ってしまいます。たまたま前時代からひきずった性役割の行動予想があるために、それに基づく均衡が固まってしまったのです。しかし条件によっては、この均衡のおかげで、全員が単純労働者になる均衡よりもパレート優越した状態が実現できることになります。高度成長時代の日本はそういう状況にあったのだと言えるでしょう。

しかしこれが成り立つのは、形成された技能で実現される生産性が、単純労働の生産性と比べてどのくらい高いかという倍率が、ある程度より高い場合です。工場や事務の自動化が進めば、企業にとって旧来の熟練のメリットは減っていき、単純労働でも十分オッケーになるかもしれません。そうなると、企業にとっては、性役割分業の均衡よりも、全員単純労働者の均衡の方がトクになるかもしれません。

さらにこの技術進歩の傾向が続けば、企業にとって技能の養成コストをかけるメリット自体がそもそもなくなり、労働者カップルにとってもあえて片方の収入を失うメリットがなくなって、性役割分業の均衡そのものが消えてなくなってしまうかもしれません。

あるいは、高度なIT技術などの新しいタイプの技能がこれから重宝されるかもしれませんが、こういったタイプの技能は、家事労働の助力で形成されるものではなくて、あらかじめ身につけているものです。するとやはりゲームの構造が変わります。この場合、高給取りは高給取りどうしで結婚して共働きした方がメリットがあるかもしれません。企業としても、性役割分業が続くと優秀な女性の技能が利用できないので困ったことになります。

このように、いまある秩序が不都合であったり、崩れ去るものであったりすることを、客観的条件を根拠に語ることができるところに、ゲーム理論による制度分析の大きな意義があると思います。

現在、従来の性役割分業の均衡を維持するよりも、多くの人にとってもっと境遇が改善される均衡が別途存在するようになっているものと思われます。この均衡の移行のために必要なことは、他者の行動についての人々の予想が切り替わることです。つまり、「企業は女性だからというだけで従業員の待遇を男性より不利に扱うことはない」「従業員は女性だからというだけで仕事の手を抜いて寿退職するわけではない」ということが、人々の共有予想になることです。この予想の切り替えのために、いわゆる「男女共同参画政策」のような公的な政策介入の意義があるのだと思います。

[*12]川口章『ジェンダー経済格差』(勁草書房, 2008年)。

[*13]数理モデル分析そのものは、「性役割分業の存立条件──ゲーム理論モデルによる分析」『現代経済学研究』第12号(2005年)。利得表を使った一般向き説明は、保坂恵美子編『比較ジェンダー論──ジェンダー学への多角的アプローチ』 (ミネルヴァ書房, 2005年)第8章「賃労働・家事労働とジェンダー」。

* * *

この例にも見られますように、ここまでの論考から、1980年代に広まった経済学の新展開が本当に示していることは、何でも「小さな政府」にすればいいというものではなかったことがわかりました。

政府の介入が批判されるのは、政府が、現場の情報が届かない高みで、人々の予想のできない決定をすることで、人々にリスクを押し付けて、その結果について責任をとらないかぎりのことでした。だから、リスクのある決定は、それにかかわる情報が一番あって、決定の結果の責任が取りきれる民間の現場にまかせ、公的な政策は、人々のリスクを減らし、よりよい均衡を実現するために、人々の予想を確定させることに徹するべきだということになるのでした。

次回からしばらく、このような観点から、あるべき公的政策にはどのようなものがあるか、いろいろな例を考えてみることにします。

(次回は、4月下旬掲載の予定です)

連載『リスク・責任・決定、そして自由!』

第一回:「『小さな政府』という誤解」

第二回:「ソ連型システム崩壊から何を汲み取るか──コルナイの理論から」

第三回:「ハイエクは何を目指したのか ―― 一般的ルールかさじ加減の判断か」

第四回:「反ケインズ派マクロ経済学が着目したもの──フリードマンとルーカスと『予想』」

第五回:「ゲーム理論による制度分析と「予想」」

第六回:「なぜベーシックインカムは賛否両論を巻き起こすのか――「転換X」にのっとる政策その1」

第七回:「ケインズ復権とインフレ目標政策──「転換X」にのっとる政策その2」

第八回:「新スウェーデンモデルに見る協同組合と政府──「転換X」にのっとる政策その3」

(本連載はPHP研究所より書籍化される予定です)

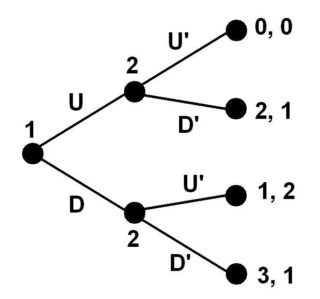

サムネイル「Extensive form game 1.JPG」

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Tic-tac-toe-game-tree.svg

プロフィール

松尾匡

1964年、石川県生まれ。1992年、神戸大学大学院経済学研究科博士後期課程修了。1992年から久留米大学に奉職。2008年から立命館大学経済学部教授。