2010.09.10

どういった国の誰が排外主義的態度をもっているのか?

排外主義(移民や外国製品の国内流入に対する否定的態度)、より一般的には「ナショナリズム」は、しばしば思想や理論的研究の対象となってきた。

ナショナリズムと排外主義

有名なB.アンダーソンの『想像の共同体』では、「国民」の誕生(国というまとまりがメディア上で成立する過程)に焦点が当てられたが、近年では人間の国際移動(移民)が様々な地域で活発化していることを背景に、排外主義の浸透に注目が集まっている。

排外主義については、一部の急進的グループ(日本では「在特会」があてはまるだろう)の行動が報道されるなどをきっかけとして、メディアを通じて様々なコメントが聞かれることがある。が、多くは経験的証拠をもとにしたものというよりは、漠然とした印象にもとづいたものであることが多い。

しばしば聞かれるのは、「失業者や貧困層が右傾化し、排外主義的態度を強くしている」「福祉国家では排外主義的態度が強くなる傾向がある」などである。こういったコメントは理論的には筋が通っており、したがって経験的に確かめる価値のある仮説となる。

研究成果の数は決して多くはないが、社会学では「排外主義的態度をもっているのはどういう人びとなのか?」という問いをたて、それに対して信頼できるデータを使って答えを出してきた。1980年代までは主に一国内のデータを使った実証研究が多かったが、1990年代以降はユーロバロメータ(Eurobarometer)やISSP(International Social Surveys Programme)などの国際比較可能なデータを使って、いくつかの研究成果が査読誌上で報告されてきた。

もちろんこういった経験的な研究は、それ自体で強いメッセージを含んでいるわけではないし、露骨な排外主義を実際に経験した(あるいは目の当たりにした)人の意味的世界を必ずしも再現できているわけではない。

そういう意味ではまあ、退屈なものである。が、経験的に確かめられた知識をもとにすれば、それまで憶測をもとに行なわれていた討議がより効率的になることを期待できるというメリットもある(これがSynodos Journalの趣旨のひとつなのだ、と理解している)。また、排外主義的態度をもつ人たちに対しても、何らかの「相対化」効果はあるかもしれない。

さて、まず「ナショナリズム」といっても、複数の異なった態度を含んでいる可能性がある。これについて一部の社会学者は、ナショナリズム的であると考えられる態度がどのように分離できるのかを(因子分析等の手法で)経験的に明らかにしている。

大まかな成果として、排外主義はナショナリズム的であるとされるいくつかの態度(国民としてのプライド、など)のうちのひとつとして「まとまり」を形成していることが明らかになっている。

排外主義の決定モデル

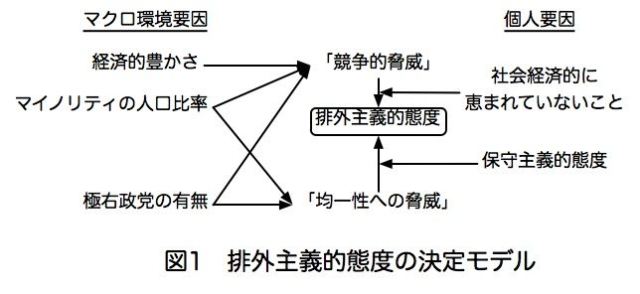

排外主義に話を限定するとして、比較的頑健な経験的証拠にもとづいた排外主義の決定モデルは図のようになっている。

まず排外主義的態度の獲得に貢献するのは、移民の存在を主観的に「競争的脅威」あるいは「均一性への脅威」と受け止めているかどうかにかかっている。

「競争的脅威」とは「移民が国内の雇用を奪っていると認識しているかどうか」、対して「均一性への脅威」とは「移民によって国のアイデンティティが脅かされていると認識しているかどうか」である。

人びとがこういった認知をするかどうかに対しては、いくつかのマクロ要因(国の経済的豊かさ、マイノリティの人口比率、極右政党の有無)が関連していることが分かっている。さらに実証結果によると、こういったマクロ要因によって全体的に高まってきた「脅威」を感じている個人が、必ず排外主義低態度を持つというわけではない、ということも分かっている。

移民を競争的脅威としてとらえているのは、経済的に不利な状況にあるグループ(たとえば失業者)である。さらに移民を国民アイデンティティへの脅威としてとらえている者は、保守的態度をもったグループに多い。

国によってある程度のばらつきもあるが、経済的に恵まれないグループが排外主義的態度をもつ傾向が強いのは間違いないにしろ、それは「自分たちの国の一体感が脅かされる」といった抽象的な感情ではなく、どちらかといえば「移民が増えると仕事を取られる」という実際的な感情を経由してである、ということになる。

国ごとの詳細

以上は国際比較データにもとづいた分析の成果(計量モデルの推定結果)であるが、ついでに、国ごとの排外主義的態度(移民を受け入れることに対する賛否)の強さを簡単にグラフにしてみよう。

データはISSPより、横軸は1995年、縦軸は2003年の平均値である。数値は「移民を受け入れることに対する賛否」への回答を-2から2に置き換えたものの国ごと平均値である。0で「中立的」、数値が大きいほど移民受け入れに反対の立場が強い、とみる。点線は45度線で、この線付近の国は、このあいだに排外主義的態度に変化がなかった国である。原点から離れるほど、平均した排外主義的態度の強い国である。

まず気づくべきことは、「移民受け入れはどの国でも平均的には支持を得られていない」という事実である。2003年(縦軸)では唯一カナダが0(中立)に近い位置にある。つぎに、1995年と比べて2003年で排外主義的態度を平均的に軽減した国のほうが多い、ということである。

日本(JPN)であるが、現行のプロセスとして移民受け入れが進んでいないというマクロ的状況もあり、データにある他国と比べると排外主義的態度は弱いグループに入っている。それでも1995年から2003年にかけて若干排外主義に傾いている。2003年についていえば、もっとも排外主義的態度が強いのは、ロシア(RUS)、ドイツ(DEU)、イギリス(GBR)、オランダ(NLD)である。

福祉国家の代表国としてみられることが多いスウェーデン(SWE)はアメリカ(USA)と同グループで中位であり、しかも2003年にかけて排外主義的態度の弱体化がみられる。1995年といえばスウェーデンでは失業率が非常に高く、世銀データでは1990年の1.8%から急上昇し一気に9%を超えた年である。対して2003年では失業率が6%弱まで下がっている。

ノルウェイ(NOR)は1995年では中位であるが、2003年ではわずかに排外主義の高まりを経験している。フィンランドとデンマークについては2003年のデータしかないためグラフには掲載していないが、排外主義のポイントはそれぞれ0.24および0.68であり、調査参加国のなかでは低位あるいは中位の値になる。

データをみるかぎり、社会保障が充実している国では排外主義的態度が他国と比べてとくに強い、というわけではなさそうである。

おわりに ―― 経験的データからいえること、いえないこと

データや分析の紹介は以上である。ここからは余談である。

ここで紹介したデータとその分析をみて、みなさんはどういった感想をもっただろうか。たしかに、こういったデータは経験的な証拠をわたしたちに与えてくれる。が、そこからはメディアで叫ばれる「排外主義の高まり」について、何らかの分かりやすいメッセージ(明確な肯定や否定)を汲み取ることはなかなか難しい。

現実はつねに複雑に決定されるものであり、すでにみたようにデータ分析はその決定過程の「一部」を明らかにするが、たいていの場合決定過程の複雑さはデータ上では「ノイズ」として観察され、そこに何らかのはっきりとした傾向を読み取ろうとする研究者の期待はみごとに裏切られることになる。

たとえば、「最近◯◯的態度・意識が高まっているはずだ!」と期待してデータをみるのはいいが、多くの場合「データをみてみるとそうでもない/逆である」というオチになる。上で紹介した決定因モデルにしても、実際の数値をみてみると「影響がゼロ(偶然)とはいえない」程度の弱い規定力しかないものが多く含まれている。

そういう意味で、データ分析はたいてい、もどかしい。既存のデータからは検証できない仮説の場合、データを採取することからはじめると、下手すると数年かかることもある。運良く既存データから検証できる仮説を思いつき、胸を踊らせて検証したはいいが、そのほとんどはデータの支持をえられず、墓場直行である。実証研究者のパソコンには、そういった仮説の残がいが供養されずに保存されていることがある。「もっとよい/新しいデータならあるいは」といった未練が捨てられないからである。

この「もどかしさ」から、実証研究者はマスコミの取材者が取材前から想定している「分かりやすい答え」を、与えない。だからマスコミは最初から、経験的証拠がなくても断言するリスクを引き受けることで仕事を成立させている評論家の方に足を運ぶ。

もちろん「経験的に確かめられたことしかいってはならない」といった非現実的提案をするつもりはさらさらない。が、評論家の言葉に強く反応する前に、「ある言明が経験的に確かめられたものかどうか」を意識することは、もう少し増えてよいように思う。

※ここで参照した研究については、おいおい筆者のブログ(http://d.hatena.ne.jp/jtsutsui/)で紹介する予定である。

推薦図書

「ナショナリズム」についての著作は新書を含めるとかなり多いが、ほとんどは思想家や理論家によるものである。最新データを使った研究成果については学術誌をみてもらうほかないのが現状である。とはいえ、良質な理論家による提起は刺激的で実のある議論の「出発点」となっている。比較的読みやすいものとして、本書をあげておく。

プロフィール

筒井淳也

1970 年生まれ。一橋大学社会学部卒業、同大大学院社会学研究科博士課程満期退学。博士(社会学)。現在、立命館大学産業社会学部教授。専門は家族社会学・計量社会学。著書に『制度と再帰性の社会学』(ハーベスト社、2006)、『親密性の社会学』(世界思想社、2008)、『仕事と家族』(中公新書、2015)、『結婚と家族のこれから』(光文社新書、2016)など。