2016.06.17

日本の彫師はいつから認められてきたのか

原稿のテーマ「日本の彫師はいつから認められてきたのか」は、編集部から寄せられたものだ。執筆に乗り気になったのは、お題のあいまいさに惹かれたからだ。編集部は、「彫師は認められている」と思いこんでいるが、結論をいえば、「日本の彫師は認められてきた。でも、認められていない」である。

二つの側面に分けて考えないと、この問題は混沌としてしまう。ひとつは海外からの視点であり、もうひとつは日本の歴史や社会のなかでの彫師やイレズミの位置づけだ。海外の彫師や彫りたい人々にとっては、日本の彫師やその技術、作品は羨望の的である。だが、日本社会において、現代美術ではともかく、イレズミは社会的には認められていない。いや、美術として本当に認められているのかどうかも怪しく、研究すらキワモノ扱いされている。「海外からの熱い視線」と「日本での位置づけのあいまいさ」という二つの側面には、大きな亀裂がある。その裂け目を埋めるはずの情報が、これまで不足してきたのだ。

世の中の動きから

筆者は、90年代初頭から今までイレズミについて研究してきた。当初は沖縄女性や台湾の原住民族(先住民族)のイレズミの文化人類学的調査をおこなっていた。当時、その地域で習慣としておこなわれていたイレズミは風前のともしびで、いわば最後の記録を取ろうとの「SOS調査」だった。筆者はその調査や文献をもとに、修士・博士論文を書いたのだが、しだいに日本の社会とイレズミの関係について関心をもつようになった。というよりも、関心をもたざるを得なくなった。

なぜなら、21世紀も10年を過ぎたあたりから、基礎的研究や対話を飛びこえて、「タトゥーを受け入れるか、否か」の議論に日本社会が突入してしまったからだ。日本のイレズミはつい最近まで日陰の存在であり、趣味人が主に接近してくる世界だった。イレズミに関する著作は何冊か表わされているが、日本のイレズミを専門的に研究する人はほとんどいないうえ、議論の場もない。

しかし、2011年以降、風雲急をよぶ事態がおこってきた。例えば、同年に神戸市の須磨海岸でイレズミをTシャツやタオルなどで隠すことをもとめる規制が「須磨海岸を守り育てる条例」に追加された。そして神戸市を皮切りに、逗子市や鎌倉市などでも同様の条例が定められた。

2012年には、大阪の橋下徹市長(当時)が3万人以上の市職員のイレズミ有無や大きさ、図案などをアンケート調査した。結果をもとに人事異動させたが、回答自体をこばんだ人々が受けた戒告処分などが不当労働行為にあたると裁判をおこした。第一審では大阪市側が敗訴、しかし、第二審では原告が逆転敗訴し、さらに裁判がつづく予定である。

2015年には、別件で事情聴取されているうちに「医師免許を持たずに医業をおこなった」として彫師さんが大阪で複数逮捕された。うち一人の男性彫師は、略式起訴されたものの略式命令で下された罰金30万円を払うことをこばみ、「果たして医師免許はタトゥーに必要か?」を問うため2017年から正式裁判をおこなうべく準備をしている。(裁判のもととなった事件や日本のタトゥーをめぐる状況に関する情報は、http://savetattoo.jp/を参照してほしい)

彫師自身が彫師という仕事の社会的な位置づけについて問いかけるこの裁判は、日本の裁判ではじめてのケースで、それだけに注目すべき裁判である。逮捕理由からすれば、イレズミを彫るのに医師免許が必要とされることになる。しかし、逮捕理由を真に受けて「イレズミをしたいのです」と客がお医者さんに求めても、ほとんどの医者は絵心がなくて困ってしまうのではないか。

仮に裁判に負けてしまえば、「タトゥーは、医業の領域の仕事である」との判例が残されることにもつながる。逮捕の報道がされたことで、これまで問題なく大阪の仕事場が借りられていたのに、「逮捕されるような職業と知らなかった」と契約解除を物件のオーナーから申し渡されたという関東在住の彫師さんの話も聞いた。この裁判とそれに至るまでの経緯は、すでに関係者にさまざまな波紋を呼んでいることは確かだ。

「イレズミを認める、認めない」論争や規制は江戸時代にさかのぼるのだが、このように2011年以降は、肯定派・否定派とも、条例や裁判で法的に決着をつけることに特色がある。

さらに、2013年に2020年の東京オリンピック開催が決まったことも、事態を複雑化した。海外からの観光客誘致に日本政府が本腰を入れだしたことから、温泉や入浴施設でイレズミ・タトゥーをした人の入場を禁じる貼り紙や看板をおくことの是非が問題になっている。筆者も「温泉に行ったら、二人の男性から両脇をかかえられて、浴室から追いだされた」等々、締めだされたご本人からお話を聞いたことがある。

観光庁が2015年に入浴施設やホテルなどを対象に、イレズミのある人々への入場規制の有無についてアンケート調査に乗りだしたこともあって、筆者が新聞や雑誌からうけた取材は、ほとんどがこの問題に終始している。最近の新聞記事では、一部の入浴施設が貼り紙や看板をはずしたことを指して、すでに認めている施設が大半になっているかのように文章を結んでいる。

しかし、本当に雪解け状態かどうかは疑問だ。2015年に群馬県太田市にある「ぐんま国際アカデミー高校」の1年生4人組が、映像制作の授業「グローブ」の一環で、温泉とタトゥーをテーマにドキュメンタリーを制作するため、温泉施設に取材を申し込んだ。2016年3月に同高校で催された映像発表会に参加してわかったのだが、生徒たちは温泉でタトゥーを入れた人を受け入れているのか否かについてコメントを求めようと22軒の施設に電話をかけたが、そのすべてに断られたのだという。うかつに発言すると、経営に良くも悪くも影響があるのではないかと施設側が心配したのでは、と生徒たちは推測していた。

「モノいえば唇さむし」と思う施設が大半ならば、世の中が本当にイレズミを認める方向に動いていると判断するのは早計だ。生徒たちがつくった約10分の映像「湯けむりタトゥー」では、国内外の取材対象にあたった結果「外国対日本の問題だと考えていたけれど、日本にもさまざまな意見の分裂があるのだ」と今の状況をまとめていた。

混乱に拍車をかけているのが、政府がはっきりとした方針や提言を示していないことにあったと、共栄大学客員教授の鈴木勝先生(観光学)は指摘する。しかし、この原稿を脱稿する直前の2016年3月16日に観光庁から「入れ墨(タトゥー)がある外国人旅行者の入浴に関する対応について」と題して「入れ墨がある外国人旅行者の入浴に関する留意点や対応事例」を提示して対応改善を求める文章が発表されたことを、鈴木勝先生よりご教授いただいた。さらに、観光庁の発表を受けて、厚生労働省厚生労働省医薬・生活衛生局 生活衛生・食品安全部生活衛生課が、3月18日に「入れ墨(タトゥー)がある外国人旅行者の入浴に関する対応について」との文章を入浴施設の営業者向けに提示している。

これらの文章は、一般的には観光庁が温泉での規制緩和を促したと受け止められ、BBCほか内外のメディアでも同様な形で報道された。この文章を受けて、福島県庁ホームページでは3月25日付で「入浴施設の営業者様へ ~入浴施設における入れ墨(タトゥー)がある外国人旅行者の入浴について~」と題して、

「近年、日本を訪れる外国人旅行者が増加していますが、入れ墨(タトゥー)のある方もおられます。入れ墨は、宗教、文化、ファッション等の様々な理由で行っている場合があり、観光庁及び厚生労働省より入れ墨をしていることのみをもって入浴を拒否することは適切ではないとの通知がされています。しかし、日本人の入れ墨に対する認識からトラブルの発生も懸念されております。旅館や公衆浴場等をできるだけ多くの外国人旅行者に入浴を楽しんでいただくため、各施設における対応方法のご検討をお願いいたします」

との呼びかけをおこなっている。

2016年3月17日にThe Japan TimesがJapan Tourism Agency asks spa operators to accept tattooed foreign touristsと題した記事で報じたところによると、観光庁の担当者は、呼びかけは外国人旅行者を対象としたものであり、イレズミ・タトゥーのある日本人の入場を認めるよう促すものではないと説明したという。筆者は「外国人のみが対象」との報道が気になったこともあり、2016年6月に、現在の担当官である観光地域振興観光資源課の中島氏に呼びかけの内容や趣旨、運用について改めて確認してみた。

観光庁は2014年12月頃にはすでに状況に気づいており、2015年に温泉やホテルに対して実施したアンケートや聞き取り調査をもとにして、指針をまとめようと動いたようである。2013年9月に、アイヌの団体に招かれたマオリの教師が北海道の入浴施設で入場を断られたことが世界的に大きく報じられたことも、アンケート調査を実施する動機づけとなったことを認めた。

観光庁が発表した「入れ墨(タトゥー)がある外国人旅行者の入浴に関する対応について」では、「入れ墨(表記ママ)がある方の入浴については、外国人と日本人で入れ墨に対する考え方に文化的な違いがあり、すべての方を満足させる一律の基準を設けることは困難であると考えています」としつつも、「宗教・文化・ファッション等の様々な理由で入れ墨をしている場合があることに留意する」ように施設側に求めている。また、イレズミが衛生上の支障があるものではないと言明し、タトゥーのある外国人旅行者への対応策を施設側に次のように勧めている。

![[1]シール等で入れ墨の部分を覆うなど、一定の対応を求める方法 [2]入浴する時間帯を工夫する方法 [3]貸切風呂等を案内する方法](https://synodos.jp/wp2/wp-content/uploads/2016/06/image001-1.png)

[2]入浴する時間帯を工夫する方法

[3]貸切風呂等を案内する方法

観光庁では今後、外国人旅行者への働きかけとして、JNTOや各旅行会社のHP、パンフレット等、さまざまなチャンネルを通じて、以下の情報提供をしていくとしている。

・我が国においては、入れ墨に対する独特なイメージがあること

・入れ墨をしている場合は、一定の対応を求められる場合があること

(詳しくは、観光庁「入れ墨(タトゥー)がある外国人旅行者の入浴に際し留意すべきポイントと対応事例」を参照のことhttp://www.mlit.go.jp/common/001123194.pdf)

現在の担当者である中島氏によると、この「入れ墨(タトゥー)がある外国人旅行者の入浴に関する対応について」は、観光庁では「指針」ではなく、入浴や宿泊施設の経営者に向けた「情報提供」と位置づけている。法的拘束力を持つ性格ではもちろんなく、「こうした事例があるから、やってみてはどうですか?」と紹介する意味があるという。外国人と日本人の扱いには違いがあり、日本人と日本人の間に摩擦はないので、情報提供は外国人旅行者に関するものに限った。「対応」で勧められているシールについては、「ドラッグストアやスポーツ用品店で各種シールやサポーターが販売されているので、それを利用してほしい。気にならない程度に隠れるならば、絆創膏も使用できる」と考えているそうである。

筆者は一読して、観光庁が打ち出した「対応」案は、まずは柔軟で穏当なところだと感じた。確かに日本社会では、イレズミを見ることすらこわがり、嫌う人々がいることを忘れてはならない。国際的なタトゥー流行の潮流からみれば、「タトゥー完全にお断り」は全く状況を理解していない頑迷な判断としか世界の人々に映らないはずだ。役所の出した文章だけあって、全体的に慎重な言い回しだが、単純な「郷に入れば郷に従え」的指針にならなかったことは評価できる。

しかしながら、シールなどでイレズミ部分を覆うことを勧めている点が気になる。シールはホテル側の苦肉の策のはずなのだが、シールを導入することによって、かえって現場が混乱する可能性がある。筆者が勤務している大学の卒業生があるホテルに勤めているが、そのホテルグループでは、入浴時にシールを国内、海外に問わずタトゥーのある利用客に配布してきたという。

シールからタトゥーがはみ出ることもよくあり、トラブルが絶えないそうである。シールを貼ること自体に抵抗を示す人もいるだろうし、なぜタトゥーをした人のみが我慢しなければならないのだろうか。また、施設側が「イレズミに対する独特なイメージ」を説明するにも、それなりの語学力がいる。観光庁が勧めているほかの方法も、よく読めば実質「隔離」である。まだまだ、せめぎあいは続くはずである。

海外とイレズミの関係

さて、本題にもどろう。アメリカの彫師にして画家であるドン・エド・ハーディーは、デザインを提供したブランド「エド・ハーディー」によってゼロ年代に若者に爆発的人気を得て、よく知られている。実は、エド・ハーディーは研究者でもある。彫師の視点でのアメリカタトゥー史の著作が数点あり、彼の認識では、アメリカと日本人の彫師の交流は1970年代から本格化し、たがいに刺激しあって芸術性を高めていったことになっている。

しかし、新たな資料によって、1970年代ではなく、19世紀後半には海外でのイレズミと日本人彫師の評価がすでに固まっていたことがわかってきた。筆者は現在、明治期から昭和期にかけて日本の国内外で活動した彫師の研究に取り組んでいる。この研究は、ケンブリッジ大学図書館日本部長である小山騰先生の『日本の刺青と英国王室 〔明治期から第一次世界大戦まで〕』(2010年、藤原書店)を引きついでいる。小山先生の著書は、イギリスとアメリカで19世紀末から20世紀初頭まで活躍した数名の日本人彫師についてまとめたもので、出版時「こんなテーマが研究できる世の中になったのか」と興奮した。

2016年現在、研究に使用している英字新聞データベースは検索機能の精度がかなりあがっている。地図や写真、博物館の収蔵資料など多様な種類のデジタル化が広がったこともあり、情報をひろえる地域が拡大し、時代もさらに遡れるようになった。

筆者の研究結果として、外国人たちは、徐々に段階を踏んで日本のイレズミに接近してきたことがわかってきた。日本が幕末に開港したころから、彫師たちのイレズミの技術や奇想にみちた図柄には注目があつまっていた。たとえば、ドイツ人のシュリーマンは、彼の名を知らしめたトロイア遺跡の発掘の6年前に世界各地をめぐっている。幕末の1865年には、日本に立ち寄り、横浜、八王子、浅草、愛宕山を1か月ほど滞在した。彼は、横浜から江戸に向かう際の情景を次のように記している。

われわれは列を作って街道を全速力で進んだ。二人の上級武士が私の先にたち、あとの三人は後方の警備にあたった。首から足首まで、神々、鳥類、象、龍、あるいは風景などを、鮮やかな色で巧みに入れ墨(訳文ママ)した全裸に近い別当(ベットウ)(馬丁)が六人、馬と速さを競うようにあとから駆けてきた。一人の背中と胸にある「入れ墨」には、火山富士山の噴火が描かれていた。万年雪をいただいた大噴火口から噴きあげる分厚い煙と、火山錐にあるもう一つの噴火口から流れ出た溶岩が奔流となって平原の村々に押し寄せるさまが、きわめてリアルに描かれている。

入れ墨に描かれた村人たちのあるものは子供を、またあるものは老いた両親を背負って逃げまどい、他のものたちは猛烈な熱になかば窒息し、断末魔に身もだえしている。(ハインリッヒ・シュリーマン 石井和子訳 1988『シュリーマン旅行記 清国・日本』、講談社 117頁より)

迫力満点のパノラマ画風の図柄は、現在一般的な浮世絵をもとにした図柄とだいぶ異なって奇想に満ちている。シュリーマンは、横浜に上陸した際に7名の馬丁を雇った。馬丁は下帯だけの素裸で、「馬丁たちは全身に鮮やかな色で化け物や神々の入れ墨をほどこしていて、そのいくつかは、ほんとうに傑作のように思われた」と述べている。

旅行記のこのような記述は、当時の旅行者がどのような旅をし、何に興味を示したのかを知る上で重要である。アメリカやイギリスから来た旅行者たちは、はしけで港に上陸し、人力車や馬を使って移動した。旅行者と接触しやすい職業の沖中士(港湾労働者)や車夫、別丁(馬丁)などは裸にふんどし一丁にせいぜい半纏をはおる程度で仕事をする習慣であったため、簡単にイレズミ男たちに目をとめることになった。シュリーマンもその一人である。

明治時代に入ると、横浜や神戸、長崎など国内の港町で複数の彫師が客の国籍を問わず仕事をするようになる。英米から来た旅行者・軍人たちはイレズミの世界にさらに接近し、眺めるだけでなく日本土産として彫ってもらったイレズミの体験を新聞や雑誌に開陳するようになる。なかでも有名な一編は、フランス人作家のピエール・ロチ(1850―1923)による1887年に発表された『お菊さん』(野上豊一郎による翻訳版が1929年に岩波文庫より出版されている)という長崎を舞台にした実録風小説だった。

ピエール・ロチは日本で忘れられた作家だが、当時は世界的に著名で、海軍士官として各地に寄港した経験を小説につづっていた。ロチは長崎に滞在した体験について日記を残しており、これが小説のもとになった。現地妻の「お菊さん」と1か月ほど暮らしたロチは、滞在記念に友人と「青い噴火獣(獅子)と淡紅色の薔薇(牡丹?)」を胸に彫ったエピソードを日記と小説に書きつけてある。戦艦に呼んだ長崎の彫師は三人組で、彫っている途中に出血すると即座に一人が肌に口をつけて血をとめたと、小説には書かれている。

2013年、ロチが19世紀末にアフリカなどを撮影した写真集がフランスで出版された。パリのケ・ブランリ美術館では特別展が催されていた。上半身裸で胸を張るロチの写真も展示されていたのだが、イレズミは確認ができなかった。フランス人の知り合いが問い合わせたところ、ロチの記念館はイレズミの存在を公式には認めていないそうである。

『お菊さん』の影響

この小説『お菊さん』は1880年代から90年代に、日本を知る情報源としてフランスやヨーロッパでよく知られており、異国情緒をたのしめるものとして広く読まれていた。ニコライ二世(1868―1918)も読者のひとりである。ロシア革命で死んだニコライ二世は、1891年に世界旅行の途中に長崎に寄港している。日本側の資料から、軍艦に彫師を招き入れ、龍のイレズミを彫ったことがわかっている。ニコライの日記によると、長崎寄港3日前に読んでいたのが『お菊さん』だった。もちろん、ニコライのイレズミは『お菊さん』がきっかけだったとは言い切れず、船旅のヒマにあかせての会話から興味をもった可能性もある。

また、小山先生が明らかにしているように、ニコライがイレズミを入れたのは、ヨーロッパ中の皇室でイレズミが流行していたことも影響したことも考えられる。ニコライの従兄弟にあたるイギリス皇室のジョージ五世(1865-1936)は、並べると見わけがつかないほど、顔も背丈も似かよっていたという。このジョージ五世も、皇太子時代に明治天皇にガーター勲章を渡すために1881年に来日したが、その際に腕にイレズミを入れていた。

ジョージ五世は映画『英国王のスピーチ』(2010年)の主人公であるジョージ六世(1895―1952)の父君で、エリザベス女王(1926― )のおじいさんにあたる。六世の吃音の原因は父王にあると、映画では暗示されているが、厳格な父親がイレズミ入りでは形無しである。

当時、この二人を筆頭として、欧米の新聞では各皇室やセレブの誰がイレズミを入れているかが噂をふくめて報じられていたが、確実な人物では、ウィーンっ子に「フランツ」と親しまれたオーストリア皇太子のフランツ・フェルディナント(1863―1914)を挙げておきたい。フランツは1892年に世界漫遊旅行に旅立ち、 日本に立ちよった1893年8月16日に宮ノ下の富士屋ホテルで龍のイレズミを4時間かけて入れたと記している(フランツ・フェルディナント 安藤勉訳2005『オーストリア皇太子の日本日記――明治26年夏の記録』講談社)。2014年5月にウィーン民族学博物館を見学したところ、特別展でフランツが世界旅行で持ちかえった品々が展示されていた。日本に関しては全身にイレズミをいれた男性の写真2枚をふくむ文物があり、イレズミへの高い関心をうかがわせた。

海外に出た彫師たち

さて、日本に訪れた人々がイレズミを彫るようになった時代に、海外各地で仕事をする日本人彫師も増えていった。2016年6月に刊行をひかえている平凡社新書『イレズミと日本人』(仮題)には、残念ながら盛りこめなかったが、日本人彫師は小山先生の著書で示されたイギリスやアメリカのほかの地域にもいた。筆者の調べたところでは、彫師たちは香港、フィリピンのマニラ、シンガポール、タイのバンコク、インドのボンベイ(現在のムンバイ)などの港町で働いていたことが判明した。地中海で仕事していたAkamatsuという人物もいることがわかっている。

小山先生は英国で活躍したYoshisuke Horitoyo、Horicho、米国で活躍したMituhashi、Hisoshimaについて調べられている。筆者は19世紀後半から1930年代までの各種新聞データベースで、広告や記事を検索し、これらの人物を再度調査しなおした。この作業の過程で、ハワイに在住したGeorge Yoshino、George Takayma(参考にした新聞記事の記述のまま)や、香港のNomaのほか、シンガポールでも19世紀後半から20年にわたって20名以上の彫師が英字新聞に広告を出していたことがわかった。香港同様、フィリピンの日本人社会で、初期に目立つ存在として彫師が数名いたことも判明した。香港の英字新聞の短信では、Nomaの前にYoshida、Okumuraが大阪から来ていたという。

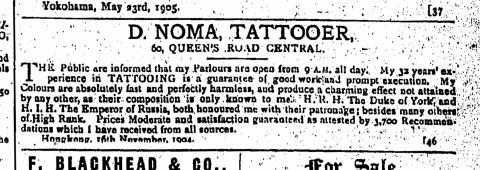

これら地域のなかで、もっとも興味ぶかいのは香港である。アジア歴史資料センターでweb公開されている外務省資料「海外在留本邦人職業別人口調査」によると、1908年に香港には「文身業7戸、男性35人、女性11人 計46人」がいたという。意外だと思われる方が多いのではないか。その彫師のなかで特に名を遺したのは、D.Nomaこと野間傳で、香港で発行されていた英字新聞各紙にも広告を出していた。また、1901年に香港で発行された人名録・アジア版『who’swho』にも、広告を載せていた。

在香港領事館書記生であった奥田乙治郎が領事館にあった古い記録をまとめた『明治初年における香港日本人』は、19世紀末から20世紀初頭の香港を知る上で必読とされる文献である。本書によれば、1901年に香港在住の邦人男性は197名、女性が224名だったが、野間以外には、尾台良卿、河原畑力松、生田幸吉の3軒の彫師がいたとある。彼ら日本人彫師は、ロシアの軍艦の士官相手に仕事を始めたそうである。鷲とからみあう龍の大きな旗をかかげた生田の店と推測できる写真は、David Bellis氏が運営している香港歴史写真サイトGwulo: Old Hong Kong で紹介されている。

当時、香港で営業する彫師は、日本人しかいなかった。顧客は3百ドル、4百ドルと金を出したので、相当の資産を遺したという。中でも野間は当時の香港に流れてきた日本人の世話をよくやいており、日本の領事とのつきあいもあったと娘の野間ヒデさんは語っている(奥田乙治郎1937『明治初年における香港日本人』台湾総督府熱帯産業調査会より)。

香港に関しては、英文・中文の新聞を調べたが、他業種においても野間のほかには日本人で広告を出すような者がいず、非常に目端のきいた人物であったことがわかった。店の住所のほか、店の写真も香港歴史博物館の所蔵資料から発見できた。野間の仕事場を取材したと思われる新聞記事も英字新聞に掲載されており、その新聞に「年6000ドル稼いでいる」と自慢した言葉は、イギリス、アメリカ、オーストラリアなどの多数の新聞に引用されていた。

野間は香港で亡くなり、競馬場で知られるハッピーバレーにある古い日本人墓地に葬られていることを、香港日本人会の資料から突きとめることができた。2015年春に墓参りしたところ、「からゆきさん」の小さな墓にまじるように、妻と娘が建てた立派な野間の墓があった。その墓から1909年に亡くなり、本名は墓碑銘によればNoma Denjiroで、出身地は長崎であることがわかった。

野間に関する情報を総合すると、20世紀初頭の香港日本人社会で、野間はまずは名士と呼べる成功した人物であった。ただし、その前後、日本の大企業が支店や事務所などを香港におくようになった。そのため、それまで多数を占めていた無頼派の「下町族」と「会社族」とのあいだで摩擦がおこっていく。結果的に「会社族」が香港日本人社会の中心になったので、野間の名はあっという間に歴史の波に埋もれてしまったようだ。

また、集めた資料全体からみえてきたことは、各港町を中心に日本人彫師が仕事をしていたことだった。彼らは日本人や現地の住民相手ではなく、港町に立ちよる欧米の船員や軍人をおもな客としていたので、日本側の資料にはまず現れない。なぜなら、日本人旅行者は、船旅であっても各寄港地にせいぜい一週間程度の滞在であったため、彫師の存在は旅行記・滞在記には出てこない。むしろ、再三強調するように新聞や雑誌などの海外のメディアのほうが、日本人彫師に関心をもって報じた。

現在も日本人の彫師たちは、世界各地で果敢に仕事をしているが、19世紀末も事情はおなじであった。戦前の東南アジアにおいて、日本人の個人商店は、小資本でもできる写真師や雑貨商、洗濯屋などが中心で言葉ができなくてもできるものであった。彫師にしても、見本帳と道具さえあればどこでもできる仕事である。

海外にて仕事をした日本人彫師が、どのような図柄を彫っていたのかは新聞に挿絵が示されている場合があり、長崎歴史文化博物館などに数冊、戦前の見本帳が残されているが、比較的に簡単そうに見える龍や鷲、牡丹、バラなどであった。客の興味や滞在時間からして、図柄は伝統的な日本のものではなく、あまり大きくないワンポイント程度のタトゥーを彫っていたはずである。

海外にわたった彫師は、白いシャツにサスペンダーで口ひげをたくわえて紳士的にふるまい、彫師、ひいては日本人の印象をよくするようにふるまったYoshisuke Horitoyoのような人もいる。残された新聞記事から判断すると、野間もその一人であったようだ。だが、社会的に成功した人物はひとにぎりで、東南アジアに行った彫師は、女とみれば「からゆきさん」として売りとばす女衒(ぜげん)か、そのヒモであった形跡がある。

筆者が調べた新聞広告からは、彫師の名前が多数発見できたのだが、その人々はその後どうなったのかはわからない。成功して財をなしたのか、日本に戻ったのか、それとも現地で野たれ死んだのかは、戦前に南方でうごめいた日本人同様に不明だ。ただ、言葉ができなくても、腕一本にオノレを賭けて日本を飛びでて各地に散っていった人々の姿に、筆者は痛快さを感じている。多くの彫師たちは道徳の教科書に沿うような生き方ではなかっただろうが、「オレ流」をつらぬく後ろ姿からは「お前らもやってみろよ」と背中を押される気がするのだ。

なぜ、彫師たちは海外をめざしたのか?

19世紀は、イギリスでいえば性に抑圧的だったヴィクトリア期だ。日本はふんどし一丁の男性がうろうろする信じられない国として、欧米の人々から描かれた。イレズミ・ふんどし姿を「ギリシャ彫刻のような」と理想化して手放しに賞賛した人もいれば、「野蛮人」と厳しい視線を向ける人もいた。文明国として諸外国から認めてもらいたい明治政府は、当然ながらあせりを強め、明治初年からイレズミや裸体に対してさまざまな規制を強めていく。

1872年(明治5年)から、横浜や東京などで禁止条例が設けられる。やがて全国で彫師になることも客になることも法的に禁じられて取締りをうけた。違反者は逮捕されて罰金を科されることになった。この状況は、1948年(昭和23年)に日本国憲法が成立するまで続くことになる。客にしても彫師にしても、果たしてどの程度の人々が禁止令を気にしたかは不明だが、国内でも彫師はちょうちんに絵や文字を描く「ちょうちん屋」や現在のポスター制作業にあたる「絵ビラ屋」などを表商売として、ひっそりと仕事をしていた。

日本政府による禁止令について、イギリスの新聞ですぐに報道されたことには驚かされるが、海外にわたった彫師たちの一部は、なぜ自分が異国に来たかを「禁止されたため」と記者に語っている。そう答えたほうが客にウケけたからかもしれないが、実際のところ、仕事が途切れなくあり、収入がよくて、身をひそめる必要がないとなれば、彫師たちは海外に飛びだすことに躊躇しなかったのだろう。

それに、たとえ日本で下手だと評されても、日本人彫師の腕には定評があった。客からすれば「Made in Japan」、もとい「Cool Japan」の後光が刺しているので、微妙な手ぎわに「あれっ?」と思っても万事OKだったのではないか。何せ長い鎖国から抜けて、日本人はまだまだ「東洋の神秘」のベールをかぶっていられたころのお話だ。しかも、インターネット時代ではないので、彫師たちも客もいくらでもホラが吹けた。野間は広告で、自分は32年の経験をもち、パトロンはジョージ五世とニコライ二世だとうたっている。「誇大広告」と怒るなかれ、規制や法律がなかったこともあって当時の広告の大半は大げさな調子であり、客のほうもそれを面白がった時代だったのだ。

変わらなかった10年

筆者は2005年に河出書房新社から『イレズミの世界』という著書を出版した。

そのなかで、日本の彫師の現状について説明している。各都道府県に設けられた青少年保護育成条例などでイレズミの施術年齢の下限が18歳と決められているほかは、衛生管理の基準、免許や資格制度は設けられていないと書いた。それは、現在も変わっていない。社会的面・法的な面では整備がないのは、彫師という職業は社会的に認められていないことでもある。

今、彫師は職業として岐路に立っている。この10年で彫師と名乗る人は増えた。2005年当時日本に彫師さんは、もぐり程度からだれもが彫師とみとめるレベル、海外にもひろく知られるネームバリューのある人までふくめて2000名から3000名いると書いたが、2016年現在、一説では5000名といわれる。20年ほど前の250名(推定)からすれば約20倍である。

これまでのように、師匠と弟子のタテの人間関係がある程度生きてきた世界ではなく、独学で業界に入ってくる人もいる。仕事の性質的にも個人事業主がほぼ100%であり、となれば、何らかの協会をつくって事態に対処するような組織化も難しいことになる。

イレズミの技術の応用で眉やアイラインを入れるアートメイクによる事故例が続いたことがあり、規制が強められつつあることもすでに前著で示した。2016年現在、医師免許をもたないアートメイクの施術者は、医師法違反で逮捕される例があい次いでいる。全体的に人数がふくらんで、職業として以前より目立つようになった。「社会的に認められていようがいまいが関係ない。オレはオレだ」と思っていても、針きゅう・あんま・理髪師・美容師など身体に関わるさまざまな仕事に資格・免許がある時代である。果たして、このままで本当によいのだろうか。

現在の状況は、イレズミを伝統文化としておこなってきた人々と「衛生第一」やさまざまな行為の管理・干渉を旨とする現代社会の論理とのせめぎあいが、日本でも生じていると見ることができる。

たとえば、先住民族のおこなってきた身体の加工や儀礼は、不衛生や野蛮さを理由として植民地政府などから禁止されてきた。しかしながら現在では、タヒチやニュージーランドのマオリ民族などでは、かつて禁じられたイレズミ文様が現代的なタトゥーと融合した形で彫られている。これは民族意識の覚醒として人々に選ばれた自己表現であり、文化復興運動でもある。こうした先住民族由来のタトゥーは、トライバルと呼ばれて、欧米や日本のタトゥー表現に還流して影響を与えている。イレズミをめぐる先住民族の活動に関して、各政府は衛生基準を整えるほかは、民族文化を尊重して共存する方針を取っている。

筆者がフィールドとする台湾では、かつて日本の植民地政府が禁じたイレズミをふたたびほどこすようになった各先住民族の若者が新聞や雑誌で報道され、賞賛されている。選挙活動の意味合いもあるが、政治家がイレズミのある老人を顕彰する催しも、たびたびおこなわれてきた。

もともと日本の彫師さんは、アートメイクに規制が加えられるのかどうか、危機感をもって状況を注視してきた。医療機関も美容ヒフ外科が乱立して飽和状態になりつつあるためか、アートメイクを施術メニューに提示するようになった。だから、彫師側からすれば、従来問題なくおこなえてきた仕事が、医療の領域にひたひたと取りこまれてきている感覚があるのだ。さらに、イレズミは「不良文化」の側面があり、歴史的に見ても警察や行政とは相性が悪かった。公権力とのつきあい方を彫師さんはよく知らないままできたため、規制強化につながりそうな動きにより強く不安を感じるのだろう。

前述したとおり、もともと戦前にイレズミは禁じられてきた職業・行為であった。社会的にこの問題が取りざたされることによって、取り締まり・逮捕を再び招くのではないかと年配の彫師さんを中心に警戒心が強いのである。

世界的にみれば、日本のイレズミは芸術と認められており、あこがれの対象である。だから、裁判でイレズミを医業と判断したうえで、政府が実質彫師さんを取り締まるような法案を提出すれば、それは明治初期への逆戻りであり、世界中からも「時代錯誤だ」と嘲笑されるだろう。また、そうした措置を取ることによって、かえって「地下にもぐって施術がおこなわれる」事態を招くはずである。

実は前著『イレズミの世界』は初版が3000部であり、2011年秋に残り600部の段階で絶版となった。「人文書の売り上げとしては、立派な成績よ。健闘したわ」と親しくしている編集者さんからなぐさめられたが、世のなかでイレズミに対する関心が本当に高まっていたなら、もう少し何とかなっていたのではないか? と思わないではない。

2013年ごろから、外国の研究者や各種メディアからの取材が続いているのに、改訂版や文庫化の話はない。「お前の書いた本は面白くない」と突っ込まれたら返す言葉はないが、欧米ではタトゥーの歴史を明かす博士論文が続々と提出され、専門書レベルの本が出版されている。日本ではイレズミ文化をヴィジュアル的に楽しむ人はいても、文献中心に読み解くような読者自体が育っていないのだろう。

数年前にも、中高生向けにタトゥーについてそのリスクまで含めて解説する本を企画し、いくつかの出版社に持ち込んだことがあった。しかし、出版社から「イレズミ好きな子は、本は読まない」とのつれない返事で断られてしまった。こうした本もアメリカでは数冊出版されているのだが、まだまだ、日本人の大多数にとってイレズミは遠い世界なのだ。だから、2017年からの裁判をきっかけに、さまざまな人々がイレズミとタトゥーに関心をもって議論に加わってくれればよいと願っている。

幕末から流行しだしたイレズミは、現在までおよそ200年は続いてきた文化である。彫師という仕事も、さまざまな迫害を受けながら生きのびてきた。だからこそ、今回の逆風といえる状況も知恵を働かせて乗りきることができるはずだ、と筆者は考えている。それに、行政に決めてもらうのではなく、関係者自身が方針や基準を決めていく方向もあるはずである。それが叶えば、茶髪やピアスのように、なぜあれほど抵抗を感じたのかが不思議がられる時代が訪れるのではないか。それは、イレズミの世界的な流行が本当に日本に根づくことでもあるのだ。

本稿は、「明治期・大正期・昭和期に国内外で活動した彫師に関する実証的研究」(二〇一二年度 ~ 二〇一六年度 科学研究費・基盤研究C)による研究成果の一部である。

筆者より

2016年6月に出版した『イレズミと日本人』(平凡社新書)は、前作の『イレズミの世界』から、さらに時代をすすめて「現代」を論じた本です。日本におけるイレズミの歴史と、1945年以降のイレズミと日本人の関係がサクっとわかるように書いています。「温泉とタトゥー」、「オリンピックとタトゥー」についても、考えるヒントをちりばめました。日本と世界のイレズミ映画を紹介する映画ガイドでもあります。ぜひお手にとってみてください。

プロフィール

山本芳美

1968年生。都留文科大学比較文化学科教授。文化人類学者。専門はイレズミ研究・化粧文化研究。大学在学中よりイレズミをはじめとする身体加工の研究を開始し、現在にいたる。主なフィールドは沖縄と台湾。著書に『イレズミの世界』(2005年、河出書房新社)、『靴づくりの文化史』(稲川實との共著、2011年、現代書館)ほか。最新刊に『イレズミと日本人』(平凡社新書)。