2016.07.08

演劇の「感動」はどこからくるのか――『わが星』から『わが町』のむこうへ

ちょうど1年前の今頃、三鷹市芸術文化センター星のホールと小豆島高校体育館特設ステージを約1カ月にわたり満員にし、約9000人を動員した劇団ままごとの『わが星』(作・演出:柴幸男)。2009年の初演時から評判を呼んだ本作品だが、再演のたびに観客を増やしている。全編ラップミュージックに彩られた『わが星』は、いわゆる愁嘆場などないのだが、すすり泣きどころか号泣する観客が続出。「芝居じゃ泣かない」というちょっとひねた人でもハートがきゅっとする感覚に襲われたはずだ。「いやあよかった、いい体験した」で十分ではあるのだが、もうちょっと踏み込んでみると、演劇のまた別の面白さが見えてくる。ソーントン・ワイルダーの戯曲『わが町』(『わが星』の下敷きになった)の翻訳・上演台本を手がけた水谷八也氏が、両者を比較しながら、「演劇にしかできないこと」を考察する。

「感動」はどこからくるのか

第54回岸田戯曲賞を受賞した柴幸男の『わが星』の初演は2009年。その後再演、再々演と続き、若手の劇団としてはかなりの数の観客を動員した。特に若い観客を引きつけ、演劇をより親しみやすいものとしたことは間違いない。

大絶賛が気持ち悪がられるほど舞台の評判は良く、観客の多くが「感動」を口にしている。感動とはもともと言葉で説明しがたいものではあるのだが、そうではあっても、「圧倒的」とか「言葉にできない」というような感想が目につき、感動という体験だけが残り、その正体はあいまいなままであるような気もする。

『わが星』のタイトルのもととなったのが、アメリカの劇作家、ソーントン・ワイルダーの戯曲『わが町』である。

2010年から11年にかけて、日本では規模の違いはあれど『わが町』が6本も上演された。さらに、柴と演出家の中野成樹が「ワイ! ワイ! ワイルダー!」という企画を立ち上げ、1年間、様々なワイルダーの戯曲を上演していた。

それまでワイルダーと言えば、養成所の発表会などで上演されることが圧倒的に多く、なんとなく「教科」の一環でやっている、あるいはやらされているという印象が強かったので、柴や中野のような若い演劇人が、これまでとは少し違ったスタンスで積極的にワイルダーに向き合っていることに驚くとともに、どこか納得できる部分もあった。

この納得できる部分は、それほど単純なものではなく、少し解析が必要になる。そしてその納得は、日本の演劇を超えた大きな演劇史の流れの中で『わが星』をとらえたところから得られるだろう。

ソーントン・ワイルダーって?

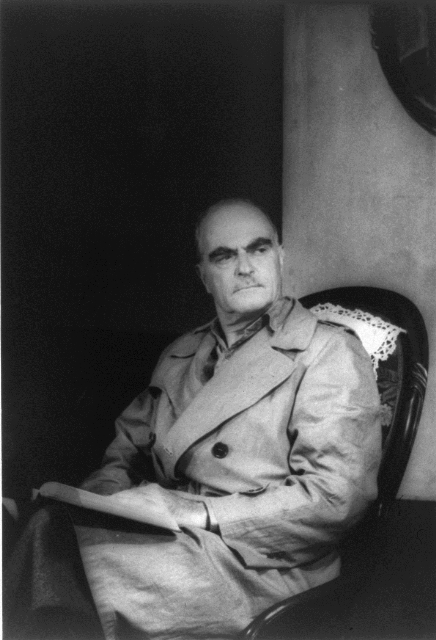

ソーントン・ワイルダーは1897年、アメリカ、ウィスコンシン州で生まれ、父親が香港領事、上海領事であったため、幼少のころに中国大陸で暮らした経験もある。文学的には早熟で、子供のころから古典を読みあさり、小説や戯曲なども書いていた。イェール大学に進学し、在学中に登場人物3人、上演時間3分という枠組みの極端に短い実験的な戯曲を書いたりしている。

作家としては、小説『サン・ルイス・レイの橋』(1927年)でピューリッツァ賞を得ると、瞬く間に世界中で翻訳され、世界的な作家になる。そして彼に2度目のピューリッツァ賞をもたらしたのが戯曲『わが町』(1938年)であった。

『わが町』は20世紀初頭のアメリカの片田舎に暮らすジョージとエミリーの日常生活、結婚、死を描いたものだが、すべては何もない舞台の上で演じられ、さらに「舞台監督」という登場人物が物語全体を断片化していくという、当時としては斬新なものだった。

さらにワイルダーは、数億年の時間と日常、宇宙とアメリカの小さな町という極大と極小の単位を同時に舞台に持ち込む。1901年5月7日のから始まるジョージとエミリーの話を中心に置きながらも、特定の場所、時代の個人の物語を巧妙に普遍化しようとしている。

人気があるのに評価が低い? 『わが町』の不思議

アメリカにおいて『わが町』は、アマチュアの劇団を含めればアメリカの劇作家が書いた戯曲の中でもっとも上演回数の多い人気のある作品であることは確実であるし、日本でも1941年の初演の演出をした長岡輝子が1976年に翻案した『わが町 溝の口』を皮切りに、様々な形で『わが町』が上演されてきた。またアマチュアの上演であったとしても、観客はどこかで心動かされてしまうのである。

しかし一方で、戯曲の評価となると、必ずしもその人気と比例しているわけではない。たとえばワイルダー生誕100年の1997年に新たに編纂された彼の一幕劇集の序文に、劇作家ジョン・グアーレは「(ラシュモア山の4人の大統領の頭像のように)ブロードウェイにアメリカの偉大な劇作家の頭像を作るとすれば、オニール、ミラー、ウィリアムズと共にワイルダーも彫られることになるだろう。それは疑問の余地がない。しかし、《なぜ》と問われると確信のある答えができない」と書いている。

ワイルダーはそれまで何度も同じような書かれ方をしてきた。

「ワイルダーは現代アメリカの劇作家の巨人の中に確実に入るにもかかわらず、オニール、ミラー、ウィリアムズに比べて、彼に関する研究書は極めて少ない。だが彼ほどヨーロッパの劇作家に影響を与えているアメリカの作家もいないのだ」

とか、

「アメリカ演劇の頂点に輝く戯曲、『わが町』『ガラスの動物園』『セールスマンの死』『夜への長い旅』のなかで、『わが町』は世界的にもっとも広く親しまれ、同時にまたもっとも広く誤解されている作品である」

など。

『わが町』の評価には、どこかとまどいが生じている。だがその落差にこそ劇作家ソーントン・ワイルダーの特質を探る鍵があるような気がする。そしてまったく同じことが柴幸男の『わが星』にも言えるのだ。

『わが星』岸田戯曲賞の選評に見られる温度差

では『わが星』はどう評価されたのか。

岸田戯曲賞の選評を読むと、選考委員の『わが星』に対する態度にかなりの温度差があることがわかる。(http://www.hakusuisha.co.jp/news/n12262.html)その差は主に「演劇という形式」への評価の比重により生じてきているように思える。

選考委員の中で演劇という形式にもっとも意識的であり、そのことを選評に鮮明に書き記しているのが宮沢章夫だ。「テン年代に向かって」と題されたその文章で、宮沢は候補者の神里雄大と柴の作品に触れながら、「〈役〉を演じる俳優が入れ替わること、一つの役がべつの〈役〉に入れ替わったり、複数の者がひとつの〈役らしきもの〉を演じることを躊躇しない。……ことさらそれを〈新しい〉として書いていないのが印象に残る。つまりそんな方法はさして大きな問題ではないのだ。演劇のあるルールは乗り越えられている。つまり〈アンチテアトル〉であることなどそこには存在しない。それは自明だからだ」と書いている。そして宮沢は「いま演劇は、これまでとはまた異なる方法によって演劇ならではの新しい地平のひとつを切り開いたと言っていいだろう」と『わが星』を評価する。

野田秀樹は「生き物としての寂しさ」という「ありふれていると言えばありふれたモチーフ」を「《ずらす》という手法で蘇らせている」として、その内容ではなく、その提示の仕方に評価の力点を置いている。そしてそれを数学になぞらえ、この「ずらす」手法が「数学の問題を美しく解いて見せた時の方法に似ている」とし、その答え(=ありふれたモチーフ)に驚きはなく、「解き方が美しい」のだと柴の手法を一つの才能として評価する。そして「私たちが見たいのは、答え(=オチ)ではなくて、解き方(=芝居)である」と結んでいる。

岩松了は「ひとつの家庭、一人の少女を宇宙の中に放り出し、無用な思い入れなく、人のあわれを描き出している。無常感すら感じさせるその筆致」に「容易にヒューマニズムなどという言葉に手を伸ばしてはならぬという警鐘」をも感じるとその内容を評価しつつ、「くり返しと少しずつずれてゆくシーンの連なりも効果的だ」として、「ちまちました家庭劇もどきが横行してきた演劇シーンに、ひとつの起爆装置を仕掛けた」と最終的には内容と形式の双方で積極的に推している。

永井愛はほかの候補作も含めて、「人物は総じて単純な印象で、戦略的に記号化したとは思えない」と物足りなさを指摘しながらも、『わが星』の「立体構造は捨てがたく、設計士としての柴さん」を買っている。坂手洋二は「失礼を承知で言えば」と前置きをしながら、「手垢にまみれたノスタルジア史観だとも思う」としながらも、最終的には「新しいことに挑んだ」「〈上演〉を意識した台本」であることが「吉」であったと結ぶ。鴻上尚史ははっきりと『わが星』の受賞に「乗り気のなさ」を表明し、「大きなものととてもちいさなものを同時に扱うと、そこに〈詩〉が生まれ」、感動も生まれるのだが、「『わが星』の感動は、『わが町』の感動ではないのか」と書いて、かなり冷ややかである。

選考委員の中でこのように見られる温度差は、演劇という形式への評価の差に起因している。

かつてスーザン・ソンタグは『反解釈』(1966年)で、「内容を極度に重くみる結果」生じるものが解釈であり、それは「作品を何か別にもので置きかえたいという願望である……詩や絵画や音楽にくらべて、アメリカの小説や戯曲には、形式における変化への重大な関心がうかがえないとすれば、まさにその程度に正比例して、これらの小説と戯曲は解釈によって犯されやすいと言える」と述べている。

『わが星』は、ほとんどの選考委員が触れているように、その「内容」は「へたをすれば陳腐」であり、ありふれたモチーフであり、「人物の会話は平板で物足りない」ということになるだろう。しかしこの芝居で見るべきは、野田の言い方に倣えば、「解き方(=芝居)」なのである。提示の仕方が「演劇」なのであり、その方法、形式がないかのごとくに内容を取り扱うのは、演劇、芝居の特質を取りこぼすことになりかねない。そして『わが星』に感動を覚えた観客のその感動にも、実はこの形式が働きかけているのではないかと思う。

そしてこのことはワイルダーの戯曲にもまったく同じようにあてはまる。

ワイルダーの一幕劇集

ワイルダーは『わが町』の前に、『長いクリスマス・ディナーとその他の一幕劇』(1931年)という5編の一幕劇を収めた戯曲集を出しているが、そこでは実験色の強い戯曲3編と、オーソドックスな戯曲2編が交互に配置されている。

本のタイトルにもなっている「長いクリスマス・ディナー」は、アメリカ独立当時から続く旧家ベヤード家の90年を約30分に圧縮したもので、場面は常にクリスマス・ディナーの食卓である。

クリスマスの食卓での会話は毎年同じような話題なのだが、その数行の繰り返しのうちに数年が経過する。90年は途切れることなく、残酷なほど滑らかに流れていく。登場人物は会話の途中で白髪のカツラをかぶったりして目に見えて年を取り、舞台の一方にある「死」の戸口から出ていく。また反対側の戸口は「誕生」を示しており、そこから出てきた者は青年期になると食卓につき、会話に参加する。俳優に求められる演技は特殊なものではないが、カツラをかぶるところを見せるなど、舞台が「嘘」であることが露骨に可視化されている。

何度も反復される話は似たようでいて、しかし微妙に差異がある。観客はクリスマスという静止した時間と90年の流れを、約30分という上演時間で同時に体験するのである。ベヤード家の90年間のクリスマスは、テーブルと椅子以外具体物のない舞台上で反復されることにより、その個別性は消滅し、時間と人間存在という普遍化された問題へと昇華されている。

2編目は「寝台特急ハイアワサ号」である。この戯曲は1930年12月21日、ニューヨークからシカゴに向かって走る寝台特急が舞台であるのだが、舞台上にはパイプ椅子以外何もなく、起承転結の明確な物語があるわけではない。戯曲の半ばには、この日の午後10時10分の列車を取り巻く世界の様子を、この寝台特急に乗り合わせた乗客の内面の独白や、草原や鉄道工事で命を落としたものの霊、さらには天体までが登場して描写しようとする場面もある。

またこの作品には舞台監督が「役」として登場する。元来舞台監督とは「裏」を取り仕切る人物であり、通常、舞台上に姿を現すことはない。ワイルダーは彼に劇の進行に関して様々な指示を出させることにより、舞台が「編集」されていく様を「生」の形で、「ライブ」で見せようとしているのだ。「長いクリスマス・ディナー」同様、巧妙な筋の展開により観客を魅了して物語の中に連れ込むのではなく、むしろ、演劇の構造を露骨にすることで、人間の「状態」を見せようとしているような印象を残す。つまり同化ではなく、異化の演劇なのだ。

最後の1編、「幸せの旅」も、4脚のパイプ椅子だけで進行する。話はカービー夫妻と二人の子供がニュージャージー州のニューアークからキャムデンまで車で移動するというものである。戯曲の大半は車中での家族の嫌になるほど平凡な会話であり、車が(と言ってもただのパイプ椅子だが)キャムデンに到着すると、彼らがこの地に嫁いだ長女の見舞いに来たことがわかる。彼女は出産直後に子供を亡くしたばかりであったのだ。

ここまで見てきた3編には必ず「死」の要素が入っているのも注目しておきたい。「長いクリスマス・ディナー」では何人もの人物が死の戸口から退場するし、「寝台特急ハイアワサ号」でも戯曲の後半で、乗客の一人、ハリエットが心臓発作で死亡し、大天使たちに導かれて昇天するという場面がある。ワイルダーの戯曲は一種の「メメント・モリ」の機能を果たしていることも一つの特色だろう。

これらの3編の一幕劇は、劇的な展開のある物語は一切なく、むしろ逆に日常や平凡な生活の一場面ばかりである。その凡庸さに比べて、その表現方法はかなり大胆であるが、その大前提となっているのが、装置のない裸舞台である。何もない裸舞台は、現在の日本の演劇では目新しいものでもなく、当たり前になっているが、20世紀前半のアメリカ演劇では舞台上に本物のような「リアル」な装置が作りこまれているのが普通であったから、何もない舞台でパイプ椅子しか使わないというのは、それだけで強い主張になっていた。

ではワイルダーは裸舞台で何がしたかったのだろうか。

「19世紀的な演劇」への絶縁状

ワイルダーは自らの戯曲集の序文で、一幕劇を書き始めた目的を「見せかけの本物らしさ(verisimilitude)ではなく、真実(reality)をとらえようとする試みであった」と書いている。

”verisimilitude”とは、Oxford English Dictionaryでは、”the appearance of being true or real: likeness or resemblance to truth, reality or fact”とある。

ワイルダーは舞台上で本物らしく見せようとする姿勢を、この”verisimilitude”という言葉を使って批判し、それは「子供じみた企て」だと断じている。

これは19世紀的な演劇、つまり自然主義リアリズム演劇、写実主義演劇への明確な絶縁状である。

ワイルダーは19世紀の演劇は舞台に様々な具体物を詰め込むことにより、そこで展開される物語の時間と場所をある一瞬、ある特定の場所に限定し、想像力によって観客が舞台との関係を結べなくなっていると考えた。そのような状態をワイルダーは「演劇を博物館のショーケースに閉じ込めてしまった」と嘆く。何もない舞台は19世紀的な舞台の対極にある。ワイルダーが一幕劇でやろうとしていたのは、演劇が「嘘」の集積であり「作り物」であることを最大限に利用し、日常性の中に埋没することで自動的に視野から消去されている部分、日常のフレームの中ではとらえきれない何かを、観客の内部に想起させる場の創出であった。「死」の要素を必ず入れるのもそのためだろう。

これら3編に対し、他の2編「フランスの女王たち」「恋の治療法」はオーソドックスで、因習的な作りになっており、舞台装置も物語も普通にある。しかしこの2作品は、「嘘」「虚偽」を一つの契機にして、登場人物が新しい「生」の局面を体験するという物語になっているので、この因習的な構造を持つ2作品が芝居の「嘘」を大前提にした実験的な3編の戯曲の間に配置されることにより、一幕劇集全体が、虚偽に基づく実験的な作品の正当性を作品自体に語らせるという極めて有機的な戯曲集になっているのだ。

柴幸男の「反復かつ連続」

まったく同じことが『わが星』を書く以前の柴の短編劇にも言える。

柴は劇作をするようになった当初、物語の展開の面白さで舞台を牽引していくようないわゆるシチュエーション・コメディを書いていたという。しかしその方向で人が書いていない「新しいこと」をやろうとしても、ほとんどのことはすでに書かれており、ほどなく限界を感じたという。そこで彼は「何を書くか」から「どう書くか」という点において「新しいこと」をやろうと方針を変える。

そこで生まれた戯曲のひとつが、のちに『四色の色鉛筆があれば』(2009年、演劇ユニットtoiとして制作された4つの短編を一続きに上演するオムニバス作品)にも入る「反復かつ連続」であった。

音楽の分野では、一人のミュージシャンがすべての楽器を演奏し、多重録音することで一つの曲を完成させることがあるが、それを演劇に応用したのがこの「反復かつ連続」である。少し長くなるが、「反復かつ連続」がどのように演劇という形式を提示しているのか、その内容を確認してみよう。

舞台の上には何もなく、照明で照らされた長方形の空間が浮かび上がっているだけだ。登場人物は一人。内山ちひろがこれからのすべてを演じる。

何もない空間に目覚まし時計の音が響くと、その空間の上手奥の角、光の外に立っていた内山が照明の中に入ってくる。そこで彼女は朝の風景だと思われる場面を一人で演ずるのだが、周囲にいると思われる人物は舞台上に存在しないし、音もないので、彼女の台詞は会話の断片とならざるを得ず要領を得ないが、その内容から彼女は子供の役をやっているようである。ほどなく「ピンポーン」というチャイムの音で、学校に行く友達が来たのだろう、見えないランドセルを背負って、「行ってきまーす」とその空間を出る。

光の外へ出た内山は急ぎ足で最初の位置まで戻るが、その走る姿は客席から光の空間のむこうに見える。そして2度目の目覚ましの音が鳴ると、再び内山がその光の空間に入ってくる。そして、前の場面で内山が小学生と思しき人物として喋っていた台詞がまるで録音されていたかのようにスピーカーから流れ、内山は別の人物、姉の一人になり、そのスピーカーから流れてくる言葉の合間に台詞を言う。観客はここで初めてこの芝居の仕組みを理解する。演じるのは内山一人だが、彼女はある一家の朝の同じ時間を、それぞれ異なった人物で最終的に5回反復する。多重録音のように、回を重ねるごとにその朝の風景の全体像が見えてくるという仕組みだ。

そして5人目の母親が登場したところで、父親不在の4人の姉妹+母親の一家の朝食の風景は完成するのだが、柴はさらに続ける。

6回目の反復では舞台に誰も登場せず、これまで内山一人で演じてきた場面がすべて重ねられた音声が流れるだけである。パッフェルベルの「カノン」(これも反復の典型だ)が流れる中、観客はこれまで見てきた姉妹+母親の朝の風景の音だけを聞きながら、何もない舞台をしばらく見ることになる。そしてその終盤、急須と湯呑を載せたお盆を持った内山がこれまでとは違った場所から登場すると、照明で区切られた演技空間を突っ切り、舞台前面に腰を下ろし、お茶を飲む。にぎやかな朝の風景の音声が終わったところでスピーカーから「お母さーん、ご飯ご用意できましたよー。お母さん? そんなとこでうたた寝してると風邪ひきますよー」という声(この声も、もちろん内山)が流れると、内山は初めて演技らしい演技、老婆のように背を丸めてうつむいたまま、つぶやくように「行ってきまーす」と応える。最後は、「カノン」が流れる中、スピーカーから「行ってきますって……どちらにですかー」という母親の声で終わる。ここで舞台全面にこの芝居が始まる前と全く同じフラットな照明が入り、何もない大きな舞台の前面に内山がすわっているのが見える(以上はHEADZから出ているDVD『四色の色鉛筆があれば』で確認できる)。

毎年、学生にこの映像を見せる機会があるが、たった15分のこの作品を見終わった学生は一様に「感動」を口にする。その感動は、一体どこから来るのか。何に起因しているのか。それは『わが星』の感動ともつながっていると思う。

「未完成」「不完全」だからこそ想像力が立ち上がる

この舞台の大前提となり、このような実験を可能にしているのは何もない空間である。何もない舞台は、何もないがゆえに、どこにでも、またいつの時代にもなり得る。観客はそこに自らの想像力で見えないものを補って舞台を見ることになるのだが、その場合、観客は必然的に舞台上で進行していることと己の世界を融合させていくことになる。観客は無意識のうちに自分を舞台に関わらせてしまうのである。何もないということは一見不自由なようでいて、想像力さえあれば、むしろ大きな自由がそこにはあるということにもなる。

同じことは一人の女優が複数の人物を演じていることに関しても言える。「反復かつ連続」を見て、同じ人が何度も出てきて同じような台詞をしゃべっていた、という印象しか持たない人はおそらくいないだろう。この舞台を観る者は、この戯曲の仕掛けがわかる2巡目くらいから、この4姉妹+母親+祖母をそれぞれの想像力でアレンジしながら見ることになる。

相当に斜に構えて冷淡に舞台に接しない限り、人は己の意思とは関係なく、ほぼ自動的に想像力を起動してしまうのである。いや、想像力がひとりでに立ち上がるのだ。人間とはそのような想像的な生き物なのである。

もしこの作品を、ある一家の小さな家の朝食の風景として舞台上に具体的なセットを組み、6人の女優を使って上演したらどうなるか、想像してみればいい。そこには心動かされることは何ひとつないだろう。あるいはこの作品は、映画で可能だろうか、テレビドラマではどうだろうか、小説ではどうだろうか。これもなかなか想像しがたい。つまり、柴が「反復かつ連続」で試みていることは、演劇でしかできないことであり、観客が否応なくその演劇という「方法」にさらされる場を立ち上げることなのだ。何もない舞台は、ある意味で、「未完成」で「不完全」なものであるが、だからこそ、そこに観客が想像力を駆使できる余地ができ、人は作品との関係を結ぶことができる(岡田利規はほぼ同じことを「受精」ということばで説明している)。

さらに演技の問題がある。内山は6人を一人で演じているわけだが、それほど役を演じ分けているようには見えない。最後に登場する老婆ですら、老婆のようにはふるまっていない。ただお茶を飲み始めてから、遠くを見つめる目や、徐々に背中を丸めていく様はそれまでの彼女とは違う動きなので、演技と言えば演技ではあるのだが、それ以外のところで6人の女性を見事に「演じ分け」などという印象はまったくない。

内山の演技は基本的に「リアル」であるのだが、それは平田オリザの現代口語演劇以後の芝居における「リアル」である。そこには平田オリザ以前の演劇によく見られた(今でもよく見られるのだが)感情を増幅させたような説明的なオーヴァーアクションはないし、ましてや絶叫もない。もしそのような演技を芝居の基準とすれば、内山はほとんど芝居をしていないことになる。また4人の姉妹は名前で呼ばれることがないから、観客は台詞の言葉遣い、語尾などに感じられる差異で人物の違いがわかるくらいで、演技の色は極めて淡いものである。その演技の層の薄さゆえに、観客は「役」を見てはいるのだが、それ以上にそれを「演じている」内山を何度も見ることになる。内山の演技は、舞台上に一元的なイリュージョンを立ち上げることにはまったく向かっていない。舞台上には、どこかの家庭の朝の風景という虚構の時間と、内山が現実に演じていることが見える「今」、観客の想像力がそこに融合している「今」とが絶妙に混在した独特の空間が立ち上がっている。

柴もまたワイルダーと同様、演劇にしかできないことを舞台で実践しているが、それは舞台上で「本物らしさ」=verisimilitudeを求める自然主義リアリズム、写実演劇とは正反対の方向性を示す結果となっている。

柴幸男の「ハイパーリンくん」

『四色の色鉛筆があれば』の中で、「反復かつ連続」の前に上演されるのが「ハイパーリンくん」である。この作品ではラップが多用されている。10人の俳優で演じられるが、台本を見ても彼らには役名がなく、番号しかつけられていない。その一人一人がどのような背景を持ったどのような人物なのか、そのことは問題にすらされていない。

台詞は先生とリン君を含めた生徒たちのやり取りのように聞こえる。しかし彼らは誰もがリン君になり、先生になるので、リン君や先生といった人物自体に深い意味があるようには思えない。彼らは光のこと、太陽のこと、科学のことなどをとても短いセンテンスで口にし、戯曲の半ばで円周率の数字を延々と続けるのだが、このあたりから完全なラップになっていく。

そこから彼らは人類の発見や発明、つまりは科学史を年表のように、これもラップで語り、ジャンプしながら次第に一列に並んでいく。そして一列になったところでジャンプをやめ、息が上がった状態で次のような台詞を言う。

全員 先生!

2 はい、リン君。

9 私達は何を知っていますか?

4 何を知りませんか?

5 いつからいますか?

8 いつまでいますか?

7 なぜいますか?

1 どうしたらいいですか?

0 いまどこにいますか?

3 どこまで行けますか?

大きな歴史の流れを意識し、「私達」の位置を確認しようとするこの問いの連続はかなり重要だと思う。特に「0」が言う「いまどこにいますか?」という問いには心震える。この作品は「反復かつ連続」以上に、「役」という発想がないので、観客は登場人物に感情移入できる隙がなく、彼らの語る言葉に身をゆだねるしかない。柴が0に言わせているのは、たとえば森達也が最近の対談集に『私たちはどこから来て、どこへ行くのか』というタイトルをつけた時の問題意識とまったく同じものがあるだろう。今、わたしたち(日本人、人類)にとって、この問が極めて重大であるのは、21世紀に入っても、20世紀の残務処理に追われているような状況だからだし、何か根本的な価値転換が期待されているにもかかわらず、その方向性がまったく見えないことからくるぼんやりした、しかしかなり大きな不安が感じられるからだろう。森も柴も多分、かなりの緊迫感を持って、この言葉を選んでいるはずだ。

そして舞台はすべての数値の基準となる0の「いまどこにいますか?」に応えるように、「私たちがどこにいて、どこまで行けるのか」確かめるために、「10のn乗ずつ」世界を広げて旅に出るという場面になる。その旅は「今ここから始まります」という言葉で始まり、10人の役者は輪になり、10をn乗するごとにその輪を広げていく。すぐにその輪は客席にまで広がるが、それにつれて舞台、客席を含めた劇場内はどんどん暗くなる。当然、すぐにその数値は劇場の大きさをはみ出し、最後は暗闇の中で役者の声のみが響く。最終的にその壮大な実験は10の26乗、100億光年先まで世界(宇宙)を広げることになる。これ以上の俯瞰はないだろう。暗闇の中、役者の発する声で、観客は想像力をフル稼働させるしかない。その出発点は「今」「ここ」に「いる」「わたし」なのだ。

この視点は私たちの日常生活である横軸の人間関係の中からは出てこない縦軸の発想である。しかも「ハイパーリンくん」で語られているそのほとんどは科学的な「事実」である。ラップで語られる科学的事実の果てに、科学とは一見無縁の想像力でここにいる「わたし」を見るのだ。

『四色の色鉛筆があれば』では、この「ハイパーリンくん」に連続して、「反復かつ連続」が上演される。100億光年のむこうから「ここにいるわたし」を見たその眼で、誰にでも訪れる朝の食卓の風景を見るのである。何もない舞台と想像力によってもたらされた演劇空間の極致であると思う。

場所や時代を限定されない何もない舞台は、そのこと自体で想像力を稼働させ、見慣れて通過するだけの日常の中に普遍を発見する場へと変質する。その過程では装置も、道具も、そして物語もほとんど介在していない。柴は演劇にとってそれらが副次的なものでしかないことを見事に立証しているのである。

19世紀という時代精神〜ワイルダー以前

ここで少し視野を広げて、二人の戯曲を世界の演劇史の流れの中で考えてみたい。

ワイルダーは先にも引用した戯曲集の序文の中で、自分の目指そうとする演劇は19世紀的な自然主義リアリズム演劇、写実主義演劇からの脱却であることを明言している。リアリズムも写実主義も19世紀という時代精神の中で完成し、近代科学の開花と深いつながりがある。自然主義の唱道者エミール・ゾラは「若者たちへの手紙」の中で、「世紀の思想つまり時代を導くそれは、科学的な方法、実験的な分析、自然主義である」と主張し、観察を重視し、「演劇における自然主義」では「想像力はもはや用をなさず」と、想像力をバッサリと切り捨てている。

しかし、20世紀が過ぎ去り、21世紀に生きているわたしたちは、どうやら科学が万能ではなく、扱い方ひとつでとてつもない不幸を引き起こすことを知ってしまっている。近代科学が扱えるのはたかだか数値で表せる領域でしかない。数値化できないものは存在しないことにするしかないのだ。要は「プロバビリティ」という枠内でしか世界を見ないことになる。

ワイルダーが「演劇を窒息させ」、「演劇を博物館のショーケースに閉じ込めた」と考える19世紀的自然主義リアリズムの背景には、この科学の発想が貼り付いている。ワイルダーの演劇的実験は、演劇をこのショーケースから「解放」することであり、そのことにより想像力を復権させることであった。このようなワイルダーの指向性が徹底して近代演劇のルールを無視し、舞台に詰め込まれた具体物を取り除かせたのだ。そしてその発想は、「理性」に全幅の信頼を置いてきた「近代」にも抗うことを意味する。

日本のリアリズムのねじれと限界〜柴幸男以前

では柴はどうだろうか。ここでワイルダーと同じように語れないのは、日本の近現代演劇の流れが、かなり捻じれているからだ。

日本のリアリズムは平田オリザによってようやく成し遂げられた。それは明治以来追い求められてきたものではあったが、平田の出現によってようやくねじれのないリアリズムが成立したのだ。そして平田は演劇における口語のあり方を確立しただけではなく、そのリアリズムの限界も明確に自覚しており、みずからのリアルな作品の中でそのことを示している(『東京ノート』にはそのことが最も知的に、また詩的に語られている)。だから、平田以後の劇作家の中に、特に平田と何らかの関係を持つ若い世代の劇作家の中に、明確にそのリアリズムを乗り越えるような作品が出てきているのだ。

その意味で『わが星』の岸田賞選評の中で、形式に関して最も意識的であった宮沢が『わが星』に関して「いわゆる現代口語演劇を再構築する」と評しているのは極めて正しいと思う。柴もまたワイルダーとほぼ同様の方法に訴えることにより、近代という発想から生まれたリアリズム、あるいは明治以後様々な要因でねじれの生じたリアリズム「みたいな」芝居から演劇を解放していると言えるだろう。

「近代の被膜」が取り払われる

『わが町』と『わが星』の間には70年ほどの開きがあるのだが、ワイルダーと柴の演劇に対する感覚は驚くほどよく似ている。ワイルダーはこれまで生きてきた人は誰でも、その人の個別の瞬間を生きてきたのであり、同じことは一度として起こっていないと考えていた。人は誰もが、初めての自分を生きている、ということだ。それは真実である。だから人類はそのような途切れることのない、たった1回しか起こらない出来事の連続を生きてきたのである。

しかし一方で、ワイルダーはその無数のたった 1回の個別の出来事をよく見ると、まったく異なる瞬間の出来事であるにもかかわらず共通したものがあり、繰り返し反復されていることにも気づいている。それは普遍的な次元のことであり、そこにも真実はある。

そしてワイルダーは他の芸術にはみられない演劇特有の力が、個別の出来事を見せながらも、それを普遍のレベルまで昇華させることができる点にあると考えていた。彼はこの二つの真実を損なうことなくうまく開示するためには、個別の真実を舞台に展開しながらも、それが実は虚偽、見せかけ、虚構であることを見せ、虚/実を同一空間に同居させることが重要だと考えていた。

だから、舞台に一元的なイリュージョンを作ろうとする芝居は、ワイルダーからすれば、演劇の特質を半分しか活かしていないことになる。

だが考えてみれば、近代以前の演劇は、ギリシア悲劇だろうが、エリザベス朝演劇だろうが、はたまた能舞台だろうが、どれも舞台の上で「本物らしさ」を求めたものはなく、すべては「嘘」が前提で成り立っていた。そこではゾラが「用をなさない」と切り捨てた想像力が要となる(シェイクスピアの『ヘンリー五世』のプロローグを思い出してもいい)。そう考えれば、ワイルダーも柴も、近代的な発想に基づく演劇を捨て、演劇の源に帰ろうとしているようにも思える。だからそのような演劇を意図的に20世紀、あるいは21世紀にやれば、当然、近代演劇が想像力をないがしろにし、演劇の能力のごく一部しか見せていなかったことが明らかにされる。そしてワイルダーや柴の作品が観客の想像力を刺激し、その想像力が稼働し始めたとき、私たちの目や感性を覆っていた近代の被膜が取り払われ、日常の目では見えなかったものが見えてくるのだ。

最終的に像を結ぶのは、縦軸と横軸の交差により浮かび上がる「生」そのものの姿だろう。演劇という形式に内在する潜在的な可能性が十全に発揮されたところで、初めて「生」の姿が見えるのである。

ワイルダーや柴の芝居の感想でよく目にする「感動」はこの過程から生まれてくるものだと思う。そしてその感動とは、「嘘」と「虚偽」の集積である演劇という方法が「普遍的真実」を開示できるという逆説によって、わたしたちの日常の眼のフレームが崩されることへの驚きとその開放感そのものに対するものであり、それまでとはまったく異なった視野を得られたこと自体の驚愕に起因するのではないか。つまりその感動とは、演劇という形式によって引き起こされたものであり、かつ舞台上の物語によってではなく、想像力によって、観るものの中にすでに存在しているものが動員されたことにより引き起こされたものなのである。

21世紀に入って、混迷した「現在」を見直す新たな視点を人々は求め、違った見方、違った生き方、違った在り方を希求しているという現状がある。特に若い世代はそうだろう。わたしたちは近代の呪縛から解き放たれたいのだ。見当識を失ってしまった時、人はまず原点に立ち戻りたくなるのではないか。ワイルダーの戯曲はそんな思いに応えてくれる。そして私たちは私たちの本当の姿を見たいのだ、確実に死に向かって生きている私たちのリアルな姿を。『わが星』『わが町』の感動の大部分は、演劇という形式によってもたらされたものであり、日常の様々な諸原則、自分を規定する諸々の価値基準、身分、しがらみ、枠組み等々、すなわち「近代」的な思考枠が崩され、浮遊した状態になり、「わたし」という「個人」を、私の中でそっと感じ取ったことによるのではないかと思う。そしてその感じは、今、とても重要だと思うのだ。

ワイルダーは戯曲集の序文の最後で次のように書いている。

「演劇は私たちの時代に、男や女がどのように考え、感じているかを表現する〈新しい方法〉を探し出すことにおいて、ほかの芸術に遅れを取っている。私は現在求められているような新しい劇作家ではないだろう。そうであればいいとは思うが。しかし、私は新しい劇作家が進む道を準備することで一役買ったのではないかと思う。私は革新者ではないかもしれないが、少なくとも忘れられていたものを再発見したし、目障りながらくたを取り除くことはできたのではないかと思う。」

「何を書くか」から「どう書くか」に方向転換して模索していた柴にとって、ワイルダーは演劇という形式に語らせる良き先駆者として心強く映ったのではないか。

柴は、ある時、中野成樹に「柴君の作品ってワイルダーの新作みたいだね」と言われ、とてもうれしかったという。いい話だと思うし、芸術の流れを聖火リレーのようだと言っていたワイルダーが聞いても、喜んだのではないだろうか。柴は確実にワイルダーが準備した「新しい劇作家が進む道」を選択し、その道を歩んでいる。そして、彼もまたワイルダーのように、次に現れる新しい劇作家が進む道を準備しているのだ。そしてその新しい劇作家たちはすでに姿を見せ始めているのではないだろうか。

プロフィール

水谷八也

1953年生まれ。早稲田大学文化構想学部(文芸・ジャーナリズム論系)教授。専門は20世紀英米演劇。編共著に『アメリカ文学案内』(朝日出版)、訳書にアリエル・ドルフマン『谷間の女たち』(新樹社)、『世界で最も乾いた土地』(早川書房)、また上演台本翻訳にソーントン・ワイルダーの『わが町』(新国立劇場)、アーサー・ミラーの『るつぼ』など。