2016.02.09

口パクを聴く――ウガンダのショー・パフォーマンスの現場から

シリーズ「等身大のアフリカ/最前線のアフリカ」では、マスメディアが伝えてこなかったアフリカ、とくに等身大の日常生活や最前線の現地情報を気鋭の研究者、 熟練のフィールドワーカーがお伝えします。今月は「等身大のアフリカ」(協力:NPO法人アフリック・アフリカ)です。

「カリオキ」と呼ばれるショー・パフォーマンス

2006年、東アフリカの内陸に位置するウガンダの首都カンパラで、演劇に関する調査をするなか、アマチュアで無名な若者たちがやっていることを知りたくて、私は劇団関係者に問いかけていた。

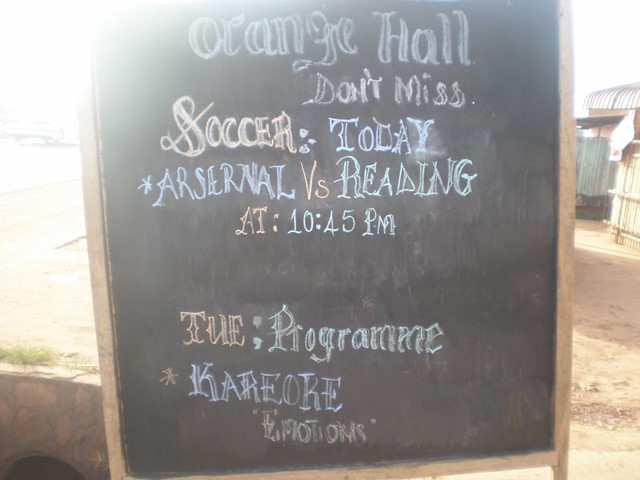

「かれらはカリオキをしている。」

返ってきた言葉のなかに、それまで聞いたことのない「カリオキ」という単語があった。まったくもって意味がつかめなかったが、とにかくそれがおこなわれている場所を聞き出した。そこはカンパラの中心部にあるレストラン・バーだった。

夜、友人の女の子たちを誘って、その店をおとずれた。にぎやかな音楽が鳴り響いていた。店の入り口近くにある1メートル以上の高さのあるステージには、豹柄の衣装をまとっておどりくるう若い男女。女性の露出度は高め。私たちは、とにかくそのステージから一番近い場所にあるプラスチックの椅子に腰を落ち着けた。音楽は次々に変わっていく。ウガンダのローカル・ソングから、アメリカやジャマイカの最新ヒット、ヒップホップ、R&B、さらに一昔前のアメリカのカントリー・ミュージック。そのたびに若い男女が入れ替わり、おどったり、うたったり。

「うたう・・・?」

同じパフォーマーがまったく違う声色を奏でたとき、ようやく私は気づく。うたっていない、「口パク」をしている。若者たちが握っているマイクを見つめながら、私は同時に悟った。「カリオキ」が、日本発祥の「カラオケ」からきていることを。一緒に来ていた女の子たちは、最初は少し照れたようにステージを見ていたが、カントリー・ミュージックが流れた瞬間、「これ好き~」とノリノリで身体を揺らし、カウボーイ・ハットをかぶって「口パク」するステージ上の男性を見上げてニコニコしていた。

* * * *

こんなふうにして、私はウガンダ共和国の首都カンパラで、「カリオキ」というショー・パフォーマンスに出会った。このカリオキは、日本のカラオケを原語にしていながらも、一番肝心のポイントが異なっている。つまり、「うたわない」パフォーマンスなのである。

もう少し詳しく述べよう。カリオキとは、2000年代に盛んにおこなわれるようになったショーで、夜間のレストランやバーのステージで2~4時間かけて披露される。英語でうたわれるアメリカやジャマイカの歌から、ウガンダや隣国のケニアやタンザニアの歌手たちがうたうガンダ語やスワヒリ語(注)の歌まで、数十曲を使用する音楽エンターテイメントである。男女ともに鑑賞する姿が見られ、若者が多いものの、年配者も楽しんでおり、祝日には子どもたちも見に来るなど大衆的な人気を誇る。

(注)カンパラでは、ウガンダの公用語である英語が、新聞やラジオなどのマスメディア、学校でも使われているが、日常生活では共通語としてガンダ語が広く使用されている(一部の新聞やラジオも含む)。スワヒリ語は、ウガンダの隣国、タンザニアやケニアで広く話されている共通語のひとつで、ウガンダでも公用語に指定されているものの、カンパラでは商人や警察官が使用する程度で、日常的にはあまり使用されない。しかし若者たちはタンザニアやケニアのスワヒリ語の歌を好んで聴いている。

音楽に合わせたパフォーマンスの内容には、ダンスのほかに、「マイム」と「コメディ」と呼ばれるものがある。マイムは、歌詞が流れるのに合わせた口の動きや身振りでうたっていることが表現される口パクのパフォーマンスである。コメディは、マイムと同様に歌詞が口パクされながらも、うたう身振りではなく、台詞として語るさまが表現され、コミカルな動きをすることにも重点が置かれる。1回の公演ではマイムが多くを占め、合間にダンスがさしはさまれ、客が多い時間帯にコメディが披露されることが一般的である。

このカリオキの勃興にはもちろん社会環境がかかわっている。1990年代のカンパラにおける治安の安定と経済成長によって、カリオキを楽しめる人びとが増え、レストランやバーなどの盛り場の数も増加したことが、カリオキの発展要因となったと考えられる。

また、デジタル技術の進展も指摘できる。グローバリゼーションのもとでメディア技術の流入が進み、音楽のデジタル化を受けて、カンパラにおける音楽の制作・流通方法が変化した。つまり、コンピュータ上で音楽が制作可能になり、音楽自体もカセットテープやCDを介さずにデータで流通するようになった。これにより音楽の制作が容易になることに加え、多様なジャンルの音楽が入手しやすくなり、さまざまな音楽を使用するカリオキを発展させることにつながった(大門 2012)。

しかし、このカリオキの誕生を下支えしたカンパラの社会的な背景には、ウガンダの人びとが口パクをパフォーマンスとして受け入れる直接的な理由は見当たらない。本稿では、もう少しこの状況を詳しく探り、口パクを楽しむ人びとについて考えてみたい。

口パクに求められるもの

もちろん口パクがステージで披露されるのはウガンダに限らない。身近なところでは渡辺直美がビヨンセの、はるな愛が松浦亜弥の、歌に合わせて口パクする芸がある。これらの芸はオリジナルの歌手に似せることと同時に、本物とは異なるところを強調して、たぶんにパロディの要素が含まれたパフォーマンスとなっている。

歌手も口パクをおこなっている。たとえば3人組の女性ユニットPerfumeは、口パクであることが当然視されている。彼女たちの場合、歌声にエフェクトをかけるテクノ・ポップや、うたいながらでは不可能なダンスの魅力が認められ、「その場でうたっていない」ことは問題視されていないようだ。またTM Networkのギタリストが、デビュー当時からギターを弾くまねをしていたことをテレビ番組で告白したのは今年1月のことだ。仲間内では知られていたものの、本人はファンをだましている罪悪感にかられていたという。そして、ギターを弾くまねを徹底的に訓練する一方で、ライブでは竹馬に乗るなど曲芸まがいのこともした。

1980年代以降、コンピュータでの楽器演奏が容易になり(注)、電気が供給される限り歌も録音を流して奏でられるようになった。そうして演者は、「その場で実際にはうたわない(演奏していない)」としても、できるだけ「実際にうたっている(演奏している)ように見せる」ことに邁進し、加えて「うたう(演奏する)以外のパフォーマンス力を高める」ことを目指してきたと言えるだろう。同じことは口パクをする芸人たちにも指摘できる。観客は「実際にうたう(演奏する)」ことを前提としているし、そうでないのならば「その場でうたっていない」ことを補ってあまりある価値を求めるからである。

(注)電子楽器の発展と演奏者の身体との関係性、電子楽器で奏でられるテクノ・ミュージックとそれに合わせておどる身体との関係性については、増田(2008)が論じている。

ウガンダにおける口パク

この状況を当然とするとき、ウガンダのカリオキで登場する口パクには疑問を感じざるをえない。うたう身振りを見せることをメインにおいたマイムの場合、衣装はオリジナルの歌手に合わせるよりも、見栄えのする格好をすることに重点がおかれている。よってパロディの要素もほとんどない。そしてパフォーマーたちは歌詞を覚えることを重要視していない。ある曲の歌詞を知っているかどうかについてパフォーマーと話をしていたときに「私たちも知らない。私たちは(ステージ上で歌詞に)出会うの」と言われたこともあった。なんの曲が再生されるかわからないままステージにあがるパフォーマーの姿も目撃した。

このパフォーマンスのあり方に対する批判もある。カリオキが公演されるようになった2000年ごろからカリオキをしていた人は、「(私たちはオリジナルの歌手のことを)よく知っていた。インターネットから歌詞をプリントアウトして、何を言っているか完璧にわかるようにした。今では知らない曲なのに行く。人びとをだましている」と語る。この批判は、今のカリオキがおざなりな口パクであることを表すと同時に、客も実際にうたっているような緻密な表現を求めていないし、オリジナル歌手のモノマネやそのギャップを楽しむ芸にばかり価値を置いているわけでもないことを示している。

カリオキ以外の芸能関係者からの批判もある。振付師は「かれらはマイムをしているだけ、ダンスはラガー(おそらくダンスホール・レゲエに合わせたダンスのこと)しかしていない」と話し、国立劇場の技術スタッフは「マイムは新しいもので、仕事のない若い人たちが暇つぶしにしている」と言い、歌手は「(カリオキでは歌の)ピッチを上げる。ちゃらちゃらーって、音楽へのリスペクトがない。漫画みたいにしている」とぼやくなど、いずれもカリオキを嫌がる発言をしていた。カリオキに対して、専門性が高くなく素人っぽい芸であるというネガティブなイメージがあるようだ。しかし、ここでも「その場でうたっていない」ことに関する非難は聞こえてこない。

カンパラに生で歌を聞く場がないわけではない。有名な歌手たちが集まって開くコンサートは、クリスマスなどの宗教行事に合わせて年に数回おこなわれるし、街なかにあるバーでは、毎週特定の歌手たちがうたいにくるイベントが開催されている。庶民でもがんばれば行けないことはない。生の歌を聴く機会がないから口パクで満足しているというわけでもないだろう。

カンパラでは歌を口パクすることにネガティブなイメージがないと感じたのは、教育現場で口パクを見たときである。ウガンダでは、小学校や中学校の校内で、もしくは学校同士が対戦するかたちで、芸能のレベルを競う大会がおこなわれているが、その演目のなかに、複数名で口パクをしながらその歌を演劇的に表現するものが含まれることがあるのだ。いくつかの小学校では、口パクでのパフォーマンスが教授内容にも入っていた。口パクは表現のひとつとして存在しているのだ。

1977年に活動を始め、2006年にはカンパラの中心部に劇場を開いた老舗劇団「エイボニーズThe Ebonies」もまた、芝居の合間に歌を流して口パクすることで「ミュージカル」を公演している。前もって録音しておいた台詞を流し、それに合わせて身体を動かし芝居をすることもおこなっている。これは、客席数が700を超える大きな劇場において、客席の隅々まで台詞を届けるために仕方のない手段とも考えられる。しかし、2014年には主だった役者がピンマイクを所持するなか、録音で台詞を流して演じる場面も残されていた。

歌手を目指す人たちが自分の歌を宣伝するために参加する「タレント・ショー」もまた口パクである。カリオキと同じく盛り場のステージでおこなわれ、コンピュータ上で歌が再生される。音の出るマイクが用意されていて、再生される歌に合わせてうたうこともあるものの、途中から演者は歌声をかさねることをやめて口パクに徹するのである。自分の歌なのに、だ。そこでは口パクしていることがまるで「うたっている」ことと同じような意味をもっているのである。

これらのことを考慮すると、カンパラの人びとが単に設備が整っていないために口パクを選択しているとも言いきれないのだ。

カリオキの楽しみ方

カンパラの人びとは口パクを目にしても、口パクの事実を認めると同時に、聞こえてくる声と目の前の身体とをかさねて「ホンモノ」として受け取ることができるのではないだろうか。これが私の考える、オリジナルの歌手を意識してもいない、徹底的に歌声と身体を合わせるこだわりもない、おざなりな口パクがショー・パフォーマンスとしてウガンダで成立している理由のひとつである。

カリオキ以外で観察される口パクにおいては、歌詞や台詞を正確に覚えて注意深く表現することもおこなわれている。よって、カンパラの人びとは私たちと同じように「その場でうたう(話す)」こと以上のパフォーマンス力を評価しているとも言えるかもしれない。しかしそれでも、かれらの様子を見ていると、口パクをうたっていないこととはとらえず、むしろうたうことと同義に近いイメージをもっていると考えられるのだ。

最後に、人びとがカリオキをどう楽しんでいるかを考えてみる。カリオキの公演場所である盛り場のマネージャーたちは、「カリオキのパフォーマーたちは歌手よりもうたえる」と表現する。「かれらは歌がうまい。実際のところただのマイムだが。かれらの歌とおどりとコメディ、そして女性の美しさが客を魅了している」と話す。歌以外のパフォーマンス力が評価されていると同時に、日常では見られない露出度の高い女性たちが登場することもカリオキの魅力となっていることがうかがえる。「1人で見に行く、ふとももを見て楽しむ」と若い男性が語るように男性向けのステージであるとも言える。

だが一方でカリオキを見に来る女性客もいる。若い女性は次のように話した。「友達と見に行く。音楽、歌、コメディなどを楽しむ。また、かれらの服装や昔の曲、すでに亡くなった人の曲を楽しむ。」パフォーマンスや服装といった見た目のエンターテイメント性に惹かれていることがわかるが、同時に音楽自体を楽しむこともしているようだ。冒頭のエピソードで取り上げた、私と一緒にカリオキを見に行った女の子たちもそうだったが、好きな曲を聴いてテンションを上げるなど、音楽を聴いて楽しむ様子もうかがえるのだ。

あるカリオキで、曲が流れはじめ、マイムをするために男性パフォーマーがステージにあがった直後に、女性客たちが列をなしてチップを渡しに行っているのを見た。私は一緒にいた少し年配のウガンダ人男性に理由をたずねた。返答は「声がいいから」というものだった。彼はカリオキをよく見に行っていたし、その芸が口パクであることは百も承知していた。しかしパフォーマーがステージに立っただけで、音楽が始まってすぐの段階で、客は「声がいいから」とパフォーマーにチップをわたしに行ったという見解を、彼は述べた。つまり、この瞬間は、パフォーマンスよりも音楽そのものに感銘を受けた客、もしくはこの歌のファンである客が、その歌(声)の持ち主がパフォーマーであることに納得して、歌への感動をパフォーマーへ伝えているという格好になっていたようなのだ。

ある男性パフォーマーは、こんなことを言っていた。彼は別れた恋人の女性パフォーマーがある曲をマイムしているのをバック・ステージで聞いた。そして彼はその歌の内容から、これは自分のことを責めているんだと深く感じ入ったそうだ。実際にうたっていたならば理解できるが、この男性には口パクでも十分、その彼女の身体から出た気持ちとして歌が届いていた。さらに言えば、バック・ステージにいて口パクする姿が見えていない状態でも、彼女の声として届いていたのだ。

カンパラでは、ほかの人のすでにある声が自分の声となることを、演じる側も見る側も、素直に受け取ることができるのではないだろうか。歌が現在進行形でつくりだされていなくても、その場で生まれたと感じるように、人びとの共感する力が強いのではないだろうか。私は、そしておそらく世界の主流の人びとは、「その場でうたっている」ことに価値を置く。その場でうたっているように見せかけて実はうたっていないことは許されないことであり、うたっていないならば「その場でうたっている」以上の価値を求める。

その場でうたっているように必死に見せかけもせず、ほかのパフォーマンス力も付加されない中途半端なカリオキの口パクを見たとき、見る価値のないパフォーマンスだと切り捨てることは簡単だろう。しかし、そうではない見方があるかもしれないということを、私たちは忘れてはならない。同じものを見ていても、かれらは違うものを観て、聴いて、感じているかもしれないのだ。私たちの感覚からは感じることのできない面白さを。たかが口パク、されど口パク、簡単には理解できない世界がそこに広がっている。

※本稿は、拙著『ショー・パフォーマンスが立ち上がる:現代アフリカの若者たちがむすぶ社会関係』(春風社、2015年)に掲載したコラム[「クチパク」への評価]を大幅に改稿したものである。

参考文献

・増田聡. 2008. 「電子楽器の身体性:テクノ・ミュージックと身体の布置」山田陽一編『音楽する身体:〈わたし〉へと広がる響き』昭和堂, pp. 113-136.

・大門碧. 2012. 「ウガンダ・カンパラの新興「ミュージカル」:デジタル技術を操る若者たち (特集 途上国のエンターテイメント事情)」『アジ研ワールド・トレンド』No.203、pp.18-19(http://d-arch.ide.go.jp/idedp/ZWT/ZWT201208_011.pdf)

プロフィール

大門碧

博士(地域研究)、京都大学アフリカ地域研究資料センター・非常勤研究員、大阪府立大学・非常勤講師、NPO法人アフリック・アフリカ理事。専門は地域研究、文化人類学。ウガンダ共和国の首都カンパラにて、ショー・パフォーマンスの制作過程を対象としてフィールドワークし、地域社会の変容と人びとの社会関係を考察してきた。実際にパフォーマーとして自身も参与することで、人びとの行動を細かく記録すると同時に、現場で求められることを体感して社会関係の態様を分析することにも挑戦している。